Опыт применения метода геометрической морфометрии в определении степени сходства и биологического родства погребенных в Пепкинском кургане эпохи средней бронзы

Автор: Медникова М.Б., Тарасова А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Биоархеологические исследования

Статья в выпуске: 234, 2014 года.

Бесплатный доступ

Настоящая публикация направлена на достижение объективной количественной оценки внешнего сходства между людьми, похороненными в захоронении Пепкино, и рассмотрение результатов в археологическом контексте. Используя метод геометрической морфометрии, были сопоставлены формы лицевых скелетов и голени. Сайт представляет собой коллективное захоронение, выполненное в один конкретный момент времени. Возраст погребенных (между 15-19 и 25 годами) исключил возможность того, что мы имеем дело с останками отцов и сыновей в группе. Если среди умерших были родственники, они могли быть братьями или двоюродными братьями и, возможно, дядями и племянниками. Согласно полученным результатам были выделены по крайней мере две пары близких родственников. При рассмотрении макета кургана создавалось впечатление, что при пространственном расположении останков учитывается близость отношений. Другая, более визуально более разнообразная группа включала индивидуумов, отождествляемых с так называемыми «медными мужчинами», людей, которые в свое время занимались плавлением и переработкой металла, а затем были захоронены в разных частях насыпи. Там также существовала связь родства между ними и другим человеком, чья отрезанная и трепантая голова была заложена в центре могильной ямы.

Абашевская археологическая культура, пепкинский курган, геометрическая морфометрия, графические реконструкции лица по черепу, древнейшие металлурги

Короткий адрес: https://sciup.org/14328638

IDR: 14328638

Текст научной статьи Опыт применения метода геометрической морфометрии в определении степени сходства и биологического родства погребенных в Пепкинском кургане эпохи средней бронзы

Курган абашевской археологической культуры, открытый у деревни Пепки-но в Горно-Марийском районе в 1960 г. археологической экспедицией под руководством А. Х. Халикова, давно стал одним из эталонных памятников эпохи средней бронзы1. 54 года, отделяющие нас от момента раскопок, лишь подчеркивают уникальность этого объекта, ставшего местом одновременного погребения по меньшей мере 27 человек. Уже первые исследователи обратили внимание на очевидные признаки насильственной смерти и пришли к выводу, что курган стал братской могилой воинов (Халиков и др., 1966. С. 9).

К сожалению, на сохранность антропологического материала повлияла не только тафономия, но и избирательность его отбора во время раскопок для последующего хранения. Несмотря на это, травматические повреждения удалось разделить по категориям и воссоздать обстоятельства смерти этих людей. Повторная экпертиза скелетных останков подтвердила гипотезу о гибели в военном столкновении, одновременно позволив прояснить некоторые нюансы ( Медникова, Лебединская , 1999; Медникова , 2001). Так, были выявлены следы присмертных и даже посмертных манипуляций с телами пепкинских абашевцев (трепанирование, скальпирование, посмертное извлечение крупных фрагментов свода черепа, разрушение целостности костей конечностей). Возможный ритуальный характер этих действий неоднократно становился предметом обсуждения ( Медникова , 2000; 2001; Mednikova , 2000; 2003a; 2003b; Медникова, Лебединская , 1999; Mednikova, Lebedinskaya , 1999; 2001).

Было высказано предположение, что погребенные в центральной могиле Пепкинского кургана объединены в единое целое не только обстоятельствами своей гибели, но и сходными особенностями своей жизни ( Медникова , 2001. С. 204–207). Половозрастной состав группы людей, погребенных в коллективной могиле Пепкинского кургана, скорее всего, не случаен. Это была не просто группа активных молодых мужчин абашевского племени, где самому младшему было 15–19 лет, большинству – 20–25 лет, принявшая участие в неудачном военном походе. Это могли быть трагически погибшие члены одного «мужского дома», что, на наш взгляд, объясняет следы сложных манипуляций с телами людей, представлявших особую ценность для социума.

Контекстуальное биоархеологическое исследование материалов из Пепкин-ского кургана с использованием новых методических возможностей позволило оценить образ и качество жизни членов этой группы ( Mednikova, Dobrovolskaya , 2008; Медникова, Добровольская , 2008; Добровольская, Медникова , 2011; Dobrovolskaya, Mednikova , 2011). Методы посткраниальной морфологии, палеопатологии, рентгенография и компьютерная томография скелетных останков, гистологический, атомно-абсорбционный и изотопный анализы костной ткани выявили специфику питания абашевских мужчин, уровень физиологических стрессов, начиная с раннего детства, сроки начала профессиональной специализации и влияние на состояние здоровья тяжелого физического труда. На примере этой уникальной палеоантропологической серии был предложен комплексный метод идентификации останков кузнеца-бронзолитейщика и других «медных людей», причастных к металлообработке.

Теперь мы знаем, как погибли молодые мужчины абашевского племени; отчасти реконструирован сложный ритуал их погребения; установлены многие детали их образа жизни. Неясной остается степень биологического родства этих людей. Современное развитие палеогенетических исследований, безусловно, содержит главную перспективу в изучении этой проблемы. Впрочем, традиционно антропологами для решения вопросов происхождения населения и косвенного определения степени биологического родства использовались морфологические критерии. И, как представляется, возможности антропологического изучения данного материала далеко не исчерпаны.

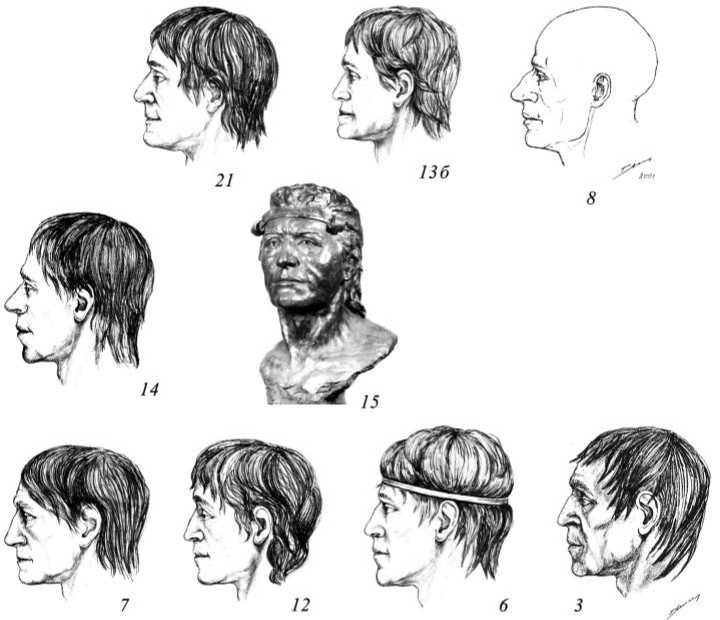

Еще для первой публикации Г. В. Лебединской были выполнены графические реконструкции лица по черепу, говорящие об особенных чертах сходства некоторых погребенных ( Халиков и др. , 1966). Это позволяло думать, что многие из них состояли в тесном кровном родстве. Даже погребенный № 8, «кузнец», останки которого выделялись из общего ряда по многим морфологическим параметрам, по очертаниям профиля на новой реконструкции Г. В. Лебединской ( Медникова , 2001. Рис. 7 к главе 8) оказывался сходным с другими погребенными.

Последние годы открывают новые методические возможности в изучении старых коллекций и архивных материалов. Поэтому целью данной публикации является объективная количественная оценка внешнего сходства погребенных в Пепкинском кургане и рассмотрение этих результатов в археологическом контексте.

Преимущество метода заключается в возможности сравнивать объекты по форме, исключая различия в размерах, иногда затеняющие сходство. Если в стандартной морфометрии выполняются промеры между заданными точками, то в геометрической морфометрии рассматривается совокупность декартовых координат меток (ландмарков). Геометрическая морфометрия соединяет метод трансформационных решеток и совокупность алгебраических методов многомерного айген-анализа координат меток, расставленных на поверхности объектов.

Метод геометрической морфометрии позволил получить объективные данные о сходстве и различии девяти погребенных в кургане. Сопоставлялись обводы черепов и результаты графической реконструкции лица по черепу, выполненные Г. В. Лебединской ( Халиков и др. , 1966. Рис. 11–19). При сравнении изображений различия в форме описывались как различия в размещении иливзаимном смещении меток на объектах. Использовался пакет tps-программ, разработанных

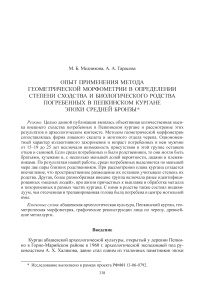

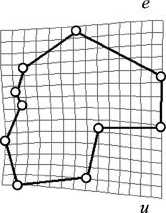

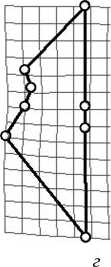

Рис. 1. Расстановка меток (ландмарков и семиландмарков) на трех этапах исследования а – совокупное рассмотрение формы лицевого и мозгового отделов; б – рассмотрение формы профиля; в – рассмотрение формы лица в фас профессором университета Stony Brooks NY Дж. Рольфом (Rohlf, 2001a; 2001b; 2001с). При расстановке реперных точек (ландмарков и семиландмарков) мы стремились охарактеризовать наиболее общую конфигурацию формы лицевого и мозгового отделов головы, а также отдельно рассмотрели различия в форме лицевого профиля и фаса (рис. 1). Некоторые нюансы, включавшие, например, горбинку спинки носа, видную на некоторых реконструкциях, при таком подходе не определялись, потому что степень сохранности черепов ограничивала число наблюдений.

Результаты

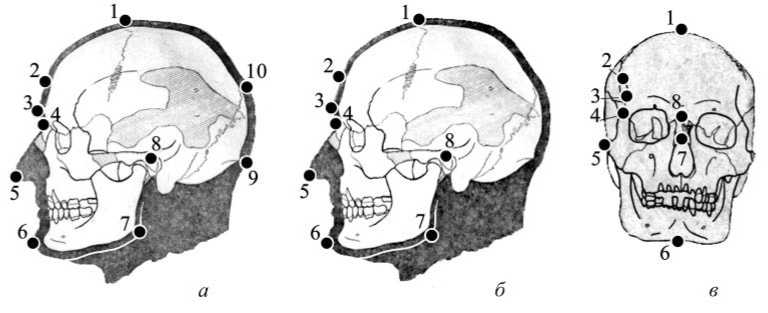

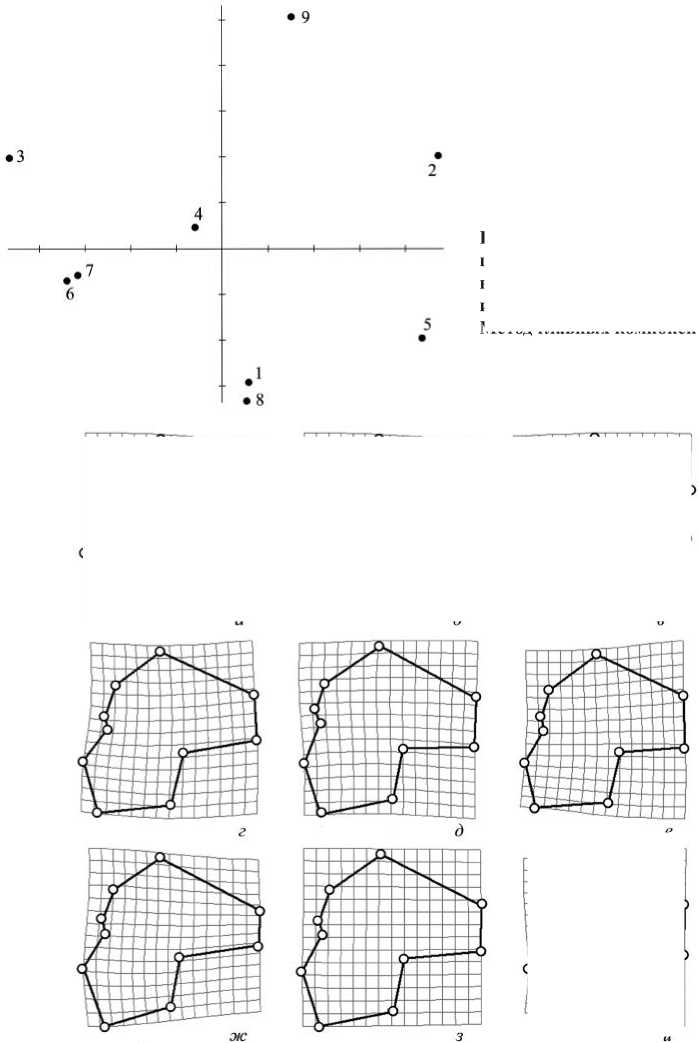

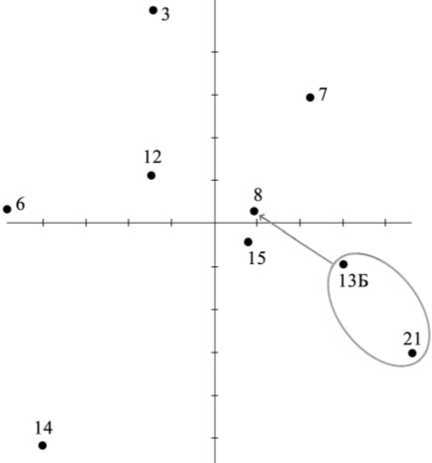

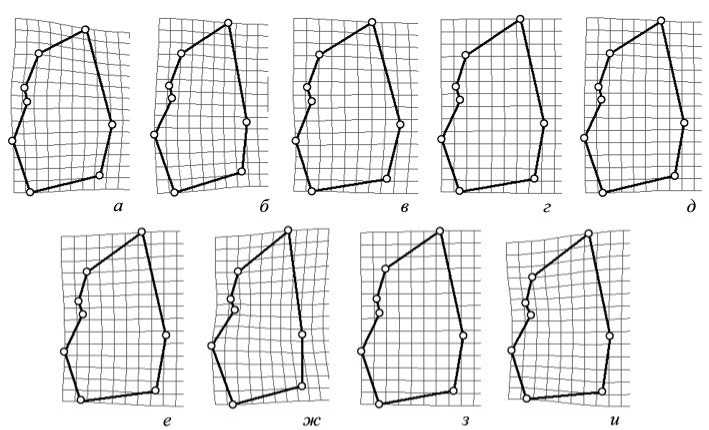

В первом анализе была рассмотрена дифференциация черепов по форме лицевого и мозгового отделов в боковой проекции. Методом главных компонент было выявлено скопление нескольких групп (рис. 2). Так, совершенно очевидно близкое сходство, почти тождество, пар погребенных № 12 и 7, а также 3 и 6. Ранее при визуальной сортировке по сходству профиля лица мы расположили их близко, но в другом порядке ( Медникова , 2001. Рис. 7 к главе 8), на что повлияла степень выраженности горбинки носа, не учтенная в нашем анализе сейчас (рис. 3). Кроме того, в этом анализе обнаружено морфологическое сходство погребенных № 8 и 13б. Погребенный 21 занимает промежуточное положение между парой 12–7 и номером 13б. Также можно говорить о сближении № 15 и 14.

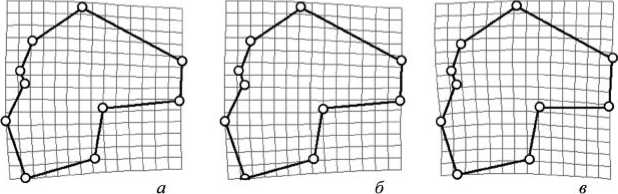

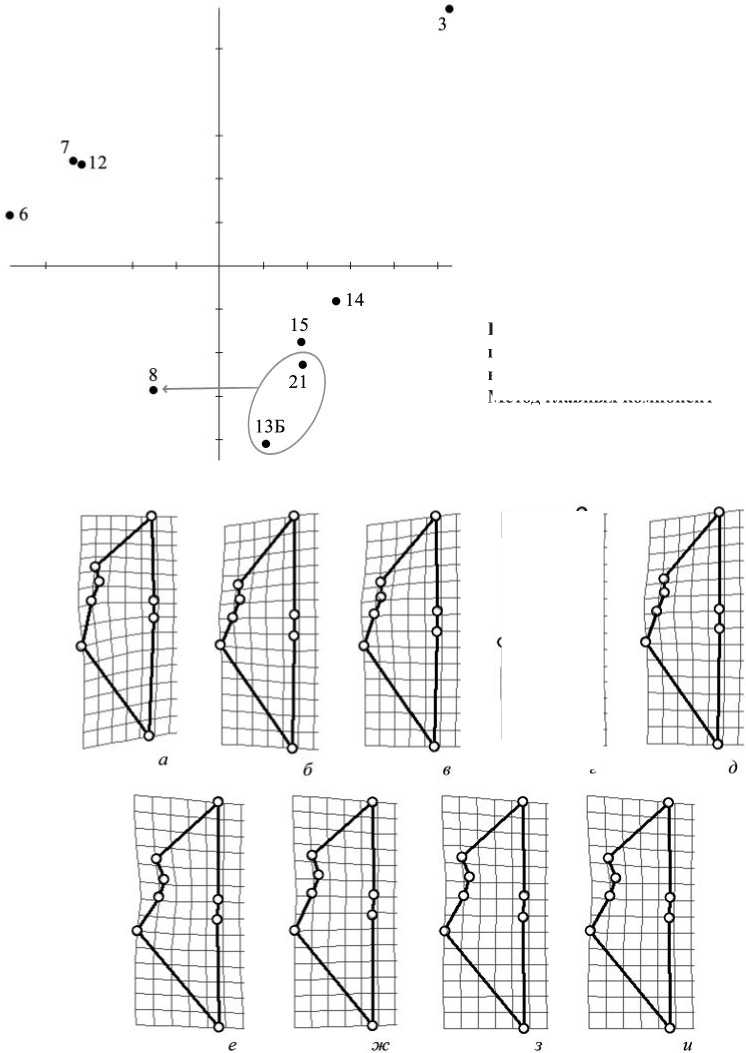

Поскольку изменчивость мозгового и лицевого отделов краниума подчиняется разным закономерностям, и это затеняет картину внешнего сходства, во втором анализе мы рассмотрели форму лицевого профиля отдельно (рис. 4). Как можно видеть, полученная картина отличается от предшествующих результатов. В этом анализе неожиданно близки оказались № 8 и 15. Вновь выделилась группировка № 13б и 21 (рис. 4, 5).

Рис. 2. Дифференциация погребенных в Пепкинском кургане по форме лицевого и мозгового отделов черепа. Метод главных компонент

Рис. 3. Индивидуальные характеристики профиля лица и мозгового отдела у погребенных в Пепкинском кургане на фоне трансформационных решеток а - № 3; б - № 6; в - № 7; г - № 8; д - № 12; е - № 13б; ж - № 14; з - № 15; и - № 21

Рис. 4. Дифференциация погребенных в Пепкинском кургане по форме профиля. Метод главных компонент

Рис. 5. Индивидуальные характеристики профиля лица погребенных в Пепкинском кургане на фоне трансформационных решеток а - № 3; б - № 6; в - № 7; г - № 8; д - № 12; е - № 13б; ж - № 14; з - № 15; и - № 21

Рис. 6. Дифференциация погребенных в Пепкинском кургане по форме фаса. Метод главных компонент

Рис. 7. Индивидуальные характеристики лиц погребенных анфас в Пепкинском кургане на фоне трансформационных решеток а - № 3; б - № 6, в - № 7; г - № 8; д - № 12; е - № 13б; ж - № 14; з - № 15; и - № 2

В третьем анализе, характеризующем форму лица в фас, подтвердилась степень сходства погребенных № 8, 13б и 21 (рис. 6). Кроме того, к последним двум примыкает № 15. Как и в первом анализе, практически тождественны по форме № 7 и 12. А вот погребенные № 6 и 3 в этом варианте компонентного анализа оказались дальше друг от друга (рис. 7).

Обсуждение

Безусловно, сходство портретных черт не всегда означает родство, но тем не менее в определенных условиях оно его подразумевает. Точно так же не всегда ближайшие родственники бывают похожими друга на друга. Внук может быть больше похож на дедушку, а не на отца; двоюродные братья могут быть больше похожи, чем родные.

Одномоментный характер коллективного захоронения и возраст погребенных от 15–19 до 25 лет исключают возможность присутствия в этой группе останков отцов и сыновей. Если среди погребенных и были родственники, то они могли быть братьями, кузенами и, с несколько меньшей долей вероятности, дядьями и племянниками.

Состояние человеческих останков, состав погибших и тщательность их захоронения, найденные артефакты свидетельствовали о том, что погребение пеп-кинских абашевцев несет особую семантическую нагрузку ( Медникова , 2001. С. 205). По данным этнографии и фольклористики, после совершения акта инициации подростков у разных народов наблюдались различные формы продолжения посвящения. Часто после перенесенных испытаний подросток на несколько лет переходил жить в «мужской дом». В известных случаях часть мужского населения, а именно юноши, с наступлением половой зрелости и до вступления в брак жили коммунами в больших, специально построенных домах, «домах мужчин» или «домах холостых». Обычай продержался в европейском пространстве вплоть до Средневековья (мужские поселения викингов), и нет оснований отвергать его распространенность среди населения эпохи бронзы. «Большой мужской дом был центром сборищ союза посвященных, часто в его руках находилась фактическая власть над целым племенем, помещались главные святыни. В частности, в доме часто хранились черепа, которые могли выноситься на ограду» ( Пропп , 2000. С. 90, 91). По Проппу, число братьев в мужской общине могло доходить до 30 человек, но фактически их бывало больше, потому что происходил приток новых членов и уход достигших брачного возраста. Отмечалось, что в пределах этих групп иногда образовывались более дробные – по 2 человека, обязанных защищать друг друга в боях, возможно связанных друг с другом более тесным родством.

Такими близкими родственниками, по результатам нашей работы, скорее всего, были погребенные № 7 и 12, а также 3 и 6. И при рассмотрении плана кургана создается впечатление, что пространственное размещение их останков учитывает это родство (цв. илл. XXVII).

С самого начала исследований Пепкинского кургана было обращено внимание на погребенного № 8, отличавшегося наиболее массивным черепом и шириной лица, пониженной длиной тела (Халиков и др., 1966. С. 39–43). При нем был найден набор предметов бронзолитейщика: песчаниковая растираль-ная плита, массивный молот с перехватом для дробления руды, два тигля на ножках, глиняная форма для отливки вислообушного топора, костяные поделки, точило-шлифовальщик из камня, наковаленка из лосиного рога, сланцевая плитка, обломок стенки сосуда. Казалось бы, морфологические особенности подтверждали гипотезу о «чужеродном происхождении» пепкинского кузнеца.

Но комплексное биоархеологическое исследование показало, что многие отличительные особенности этого человека (а именно: брахиморфность сложения, сравнительная низкорослость, широтная гипертрофия стенок диафизов костей верхней конечности и т. п.) обусловлены спецификой физических нагрузок и физиологическими стрессами, которые юный кузнец испытывал начиная с подросткового возраста ( Добровольская, Медникова , 2011. С. 155). Дополнительным доказательством профессиональной специализации № 8 стало завышение на математический порядок концентрации меди в образце костной ткани, определенное в процессе атомно-абсорбционного анализа, – индикатор активного контакта с металлом на протяжении многих лет (Там же. С. 149).

Неожиданно в образце костной ткани другого погребенного (№ 21) была также выявлена относительно повышенная концентрация меди (Там же). «Медные люди» № 8 и 21 сближались друг с другом в некоторых других отношениях, например, благодаря интенсивности физических нагрузок, впрочем отличавшихся по характеру. По сравнению со своими соплеменниками № 21 пережил наибольшее количество негативных эпизодов в раннем детстве, так как коронки его зубов имеют по четыре трансверзальной линии задержки роста в возрасте от 3 до 6 лет (у кузнеца таких стрессов было два); № 8 испытал не менее 13 стрессирующих эпизодов начиная примерно с 12 лет, о чем говорит наличие множественных линий Гарриса на рентгенограммах его большеберцовых костей. Общая деталь погребального обряда тоже выделяет именно этих двоих. Вокруг черепа № 21 лежали «венцом семь астрагалов медведя», в меньшем количестве (3) встреченные до этого лишь у «кузнеца».

Были ли погребенные № 8 и 21 родственниками или их объединяла причастность к таинству металлообработки, определявшая их социальный статус? Возможно, индивидуум № 21 несколько моложе «кузнеца», но с биологической точки зрения они ровесники, оба скончались в 20–24 года. Тогда они могли бы быть братьями или кузенами.

Метод геометрической морфометрии позволил выделить своеобразную группу из № 8, 13б и 21. Внешнее сходство «медных людей» № 8 и 21, на первый взгляд, не столь очевидно, но оно устойчиво проявляется во всех вариантах анализов. При этом «связующим звеном» между ними выступает номер 13б. Примечательно, что расположение в могиле останков этих людей соответствует этому распределению (цв. илл. XXVII).

Череп погребенного 13б занимает центральное положение в Пепкинском кургане. Собственно говоря, это единственные достоверные останки этого человека, поскольку краниум 13б погребен отдельно, на стопах костяка № 11

Рис. 8. Череп 13б. Царапины инструмента на краях трепанационного дефекта без следов заживления

( Халиков и др. , 1966. С. 16). В верхней центральной части левой теменной кости имеется отверстие, которое является следствием проведения трепанирования способом скобления и прорезания ( Медникова , 2001. С. 202. См. рис. 3 к гл. 8). В момент операции образовалась характерная фасетка и два разлома теменной кости (в публикации первых исследователей это повреждение рассматривалось как причиненное топором). Следы воздействия локализованы в области брегмы. На краях повреждения не наблюдается изменений, связанных с образованием костной замыкающей пластинки. На фотографии увеличением до 100 раз хорошо видны царапины от инструмента без всяких признаков сопутствующей костной реакции заживления или воспаления (рис. 8). А если принимать во внимание декапитацию, которой был подвергнут этот человек, то вряд ли процедура носила медицинский (предсмертный) характер. Тогда это – ритуальная посмертная манипуляция с телом человека, обладавшего чертами наибольшего сходства (родства?) с двумя медными людьми из Пепкин-ского кургана.

Как упоминалось, с № 21 и 13б по форме лицевого скелета сближается погребенный № 15. К сожалению, его останки не сохранились для подробного изучения. Но, по описанию А. Х. Халикова, этот скелет производил впечатление потревоженности, позвоночный столб этого костяка был дважды сильно смещен по своей длине – у крестца и в области грудных позвонков ( Халиков и др. , 1966. С. 14).

Рис. 9. Группировка погребенных в Пепкинском кургане по степени внешнего сходства на основании применения метода геометрической морфометрии.

Реконструкции Г. В. Лебединской

Заключение

Применение метода геометрической морфометрии позволило оценить внешнее сходство некоторых индивидуумов, погребенных в Пепкинском кургане, и высказать предположения о степени их биологического родства (рис. 9). Эти наблюдения находят подтверждение в расположении останков погребенных в могильной яме. Кроме того, можно сделать вывод, что ранее идентифицированные «медные люди», при жизни причастные к выплавке и обработке металла и похороненные в разных частях кургана, могли состоять друг с другом в биологическом родстве. С ними в родстве также состоял индивидуум 13б, чья отсеченная и трепанированная голова была погребена в центре могильной ямы, и, возможно, индивидуум № 15, останки которого несли следы преднамеренного разрушения.

Список литературы Опыт применения метода геометрической морфометрии в определении степени сходства и биологического родства погребенных в Пепкинском кургане эпохи средней бронзы

- Добровольская М.В., Медникова М.Б., 2011. «Медные люди» эпохи бронзы: реконструкция состояния здоровья и социального статуса//Археология, этнография и антропология Евразии. № 2 (46). С. 143-156.

- Медникова М.Б., 2000. Скальпирование на евРАзийском континенте//РА. № 3. С. 59-68.

- Медникова М.Б., 2001. Трепанации у древних народов Евразии. М.: Научный мир. 304 с.

- Медникова М.Б., Добровольская М.В., 2008. «Медные люди» из курганов эпохи бронзы: к реконструкции профессиональной активности//Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале 2008. Т 1. М.: ИА РАН. С. 321-323.

- Медникова М.Б., Лебединская Г. В., 1999. Пепкинский курган: данные антропологии к реконструкции погребений//Погребальный обряд: реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений/Отв. ред. В.И. Гуляев, И.С. Каменецкий, В.С. Ольховский. М.: Восточная литература. С. 200-216.

- Павлинов И.Я., Микешина Н.Г., 2002. Принципы и методы геометрической морфометрии//Журнал общей биологии. Т. 63. № 6. С. 473-493.

- Пропп В.Я., 2000. Исторические корни волшебной сказки. М: Лабиринт. 336 с.

- Халиков А.Х., Лебединская Г.В., Герасимова М.М., 1966. Пепкинский курган (Абашевский человек). Йошкар-Ола: Марийское книжное изд-во. 48 с.

- Bookstein F.L., 1986. Size and shape spaces for landmark data in two dimensions (with discussion and rejoinder)//Statist. Sci. Vol. 1. № 1. P. 181-242.

- Bookstein F.L., 1989. Principal warps: thin-plate spline and the decomposition of deformations//I.E.E.E. Trans. Pattern Anal. Machine Intell. Vol. 11. P. 567-585.

- Bookstein F.L., 1990. Introduction to methods for landmark data//Proceedings of the Michigan morphometric workshop/Eds F. J. Rohlf, F.L. Bookstein. Arm Arbor (Michigan): Univ. Michigan Mus. Zool. Spec. Publ. № 2. P. 215-225.

- Bookstein F.L., 1991. Morphometric tools for landmark data: geometry and biology. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 198 p.

- Goodall C.R., 1991. Procrustes methods in the statistical analysis of shapes//J. Roy. Statist. Soc. Ser. Bd. 53. P. 285-339.

- Dobrovolskaya M., Mednikova M., 2011. «Copper People» of the Bronze Age: The Reconstruction of their Health and Social Status//Archaeology, Ethnography and Anthropology of Eurasia. Vol. 2 (46). P. 143-156.

- Kendall D. G., 1984. Shape-manifolds, procrustean metrics and complex projective spaces//Bull. London. Mat. Soc. Vol. 16. № 1. P. 81-121.

- Mednikova M., 2000. Prehistoric trepanations in Russia: more ritual than surgical?//International Colloquium on cranial trepanation in human history, University of Birmingham, UK. P. 32-33.

- Mednikova M., 2003а. Scalping in Eurasia//Anthropology & Archeology of Eurasia, spring 2002. Vol. 40. № 4. P. 57-67.

- Mednikova M., 2003b. Prehistoric trepanations in Russia: ritual or surgical?//Trepanation. History -discovery -theory/Eds S. Finger, R. Arnott, C.U.M. Smith. Lisse: Swets & Zeitlinger. P. 163-175.

- Mednikova M., Dobrovolskaya M., 2008. «Copper men» of the Bronze Age: concerning their health and social status//Abstracts of 17th Paleopathological Association Meeting «Diseases in the Past», Copenhagen, Denmark, 25-27th August, 2008. P. 66.

- Mednikova M., Lebedinskaya G., 1999. A Bronze Age battle in European Russia: palaeopathological evidences//Journal of Paleopathology. Vol. 11. № 2. P. 80.

- Mednikova M., Lebedinskaya G., 2001. A Bronze Age battle in European Russia: the palaeopathological evidence//Paleopathology Association, Papers and Posters presented at the Thirteenth Biennale European members Meeting. P. 20.

- Rohlf F.J., 2001a. TPSdig, version 2.16. N. Y: State Univ. at Stony Brook, (program).

- Rohlf F.J., 2001b. TPSrelw: relative warps, version 1.23. N. Y: State Univ. at Stony Brook, (program).

- Rohlf F.J., 2001с. TPS Util, version 1.47. N. Y.: State Univ. at Stony Brook, (program).

- Rohlf F.J., Marcus L., 1993. A revolution in morphometrics//Trends in Ecol. Evol. Vol. 8. № 4. P. 129-132.