Опыт применения неинвазивного длительного мониторирования электрокардиограммы у пациентов с различными нарушениями ритма сердца

Автор: Арчаков Е.А., Баталов Р.Е., Усенков С.Ю., Попов С.В.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические случаи

Статья в выпуске: 3 т.36, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье описаны клинические случаи, демонстрирующие преимущества проведения неинвазивного длительного мониторирования электрокардиограммы (ЭКГ), что позволило выявить асимптомную фибрилляцию предсердий (ФП) и преходящие атриовентрикулярную (АВ) и синоатриальную (СА) блокады.

Длительный мониторинг электрокардиограммы, фибрилляция предсердий, атриовентрикулярная блокада, синоатриальная блокада

Короткий адрес: https://sciup.org/149139348

IDR: 149139348 | УДК: 616.12-008.318-073.97-093.75-047.36 | DOI: 10.29001/2073-8552-2021-36-3-166-172

Текст научной статьи Опыт применения неинвазивного длительного мониторирования электрокардиограммы у пациентов с различными нарушениями ритма сердца

На протяжении долгого времени не теряет актуальности проблема обнаружения нарушений ритма сердца, которые невозможно документировать с помощью кратковременной записи и суточного мониторирования электрокардиограммы (ЭКГ). Несмотря на достижения современной медицины, до сих пор сохраняются трудности с регистрацией преходящих аритмий сердца, в связи с чем многие пациенты остаются без необходимой и своевременной помощи. Известно, например, что больные с асимптомной фибрилляцией предсердий (ФП) попадают в клинику впервые уже с развитием тромбоэмболического инсульта и его тяжелыми последствиями в виде инвалидизации и полной утраты трудоспособности и самообслуживания. Так, в исследовании EORP-AF показано, что у пациентов с бессимптомной ФП, по сравнению с симптоматическими больными, прогноз хуже и через один год выше риск смертности [1]. В большой группе больных с ФП в реестре PREFER AF было обнаружено, что пациенты без симптомов не отличались от пациентов с симптомами по количеству ишемических инсультов и транзиторных ишемических атак [2]. Поскольку известно, что «ФП порождает ФП», прогрессирование от пароксизмальной к персистирующей или постоянной ФП может быть более быстрым у пациентов с длительно нераспознанной и нелеченой скрытой ФП, так как такие пациенты не обращаются за лечением и не получают его [3]. В недавно опубликованном метаанализе показано, что риск развития у пациентов с ФП деменции повышается на 30% независимо от перенесенных цереброваскулярных событий [4]. Все эти данные позволяют утверждать, что проведение скрининга ФП является важной задачей для профилактики осложнений аритмии. В AHA/ ACC/HRS (American Heart Association, American College of Cardiology, Heart Rhythm Society) приняты обновленные рекомендации по ФП, в которых описана необходимость использования имплантируемых устройств для обнаружения ФП после криптогенного инсульта [5]. Рекомендации основаны на проведенных ранее исследованиях CRYSTAL-AF и EMBRACE, которые показали, что выяв-ляемость аритмии у пациентов с перенесенным криптогенным инсультом повышается в разы с использованием длительного мониторирования ЭКГ [6, 7]. Однако более перспективным направлением в этой области является проведение скрининга до возникновения острых тромбоэмболических событий. В связи с этим возникают другие вопросы: кому, когда и каким образом проводить обследование для обнаружения ФП? Пока ответов на эти вопросы нет. Использование петлевых регистраторов ЭКГ ограничивается необходимостью проведения инвазивной процедуры, а длительный неинвазивный мониторинг не имеет большой распространенности в клинике вне федеральных центров.

Не менее опасными нарушениями ритма сердца, которые иногда сложно диагностировать, являются преходящие блокады сердца с развитием пауз в его работе. T. Lindberg и соавт. (2019) проанализировали распространенность различных аритмий сердца у пожилых пациентов после 60 лет. Атриовентрикулярная (АВ) блокада 1-й или 2-й степени была обнаружена у 7,1% населения (95% доверительный интервал [6,5%, 7,7%]), никаких существенных различий между мужчинами и женщинами в исходной распространенности аритмии выявлено не было [8]. Причины развития более 50% всех АВ блокад остаются неизвестными [9]. Кроме того, в некоторых случаях нетипичные жалобы и непостоянное присутствие на ЭКГ могут существенно затруднить диагностику такого состояния, что может подвергнуть пациента опасности.

Способ длительного мониторирования ЭКГ давно зарекомендовал себя как надежный и эффективный, а появление и внедрение в клиническую практику различных новых устройств, позволяющих проводить многосуточное неинвазивное мониторирование ритма сердца, служит для облегчения решения многих перечисленных выше проблем [10, 11]. Современные устройства для регистрации ЭКГ ориентированы на мобильность и удобство для пользователя, сохраняя при этом целостность сигнала. После государственной регистрации новых приборов для длительного мониторирования ЭКГ существует необходимость начать внедрять их в клиническую практику как можно раньше и делиться опытом с коллегами. Авторами накоплен большой опыт использования различных систем для мониторирования ЭКГ. Последнее время в своей работе мы применяли «Spyder Bluetooth» (WEB Biotechnology, Сингапур) – датчик для регистрации ЭКГ, передающий информацию с помощью беспроводных технологий на смартфон с установленным специальным приложением и позволяющий оценивать сердечный ритм до 15 сут, и «Нормокард» (ООО «КИТ Сервис», Россия) – аппарат, более схожий по своим характеристикам с другими устройствами для регистрации ЭКГ, имеющий корпус с картой памяти и индикаторами, электроды, фиксирующиеся к грудной клетке пациента, способный регистрировать ЭКГ до 15 сут (рис. 1).

С помощью данных устройств обследованы более 55 пациентов, проанализировано более 180 сут данных ЭКГ. Большинство пациентов не имели жалоб, характерных для пароксизмальных тахиаритмий. Наиболее интересные клинические случаи представлены ниже.

Рис. 1. А. Устройство «Spyder Bluetooth», установленное на грудной клетке пациента и передающее данные электрокардиограммы на смартфон.

Б. Устройство для длительного мониторинга электрокардиограммы «Нормокард» (фотографии авторов)

Fig. 1. A. Spyder Bluetooth device mounted on a patient’s chest and transmitting electrocardiogram (ECG) data to a smartphone. B. Normocard device for long-term ECG monitoring (photographs by the authors)

Клинический пример 1

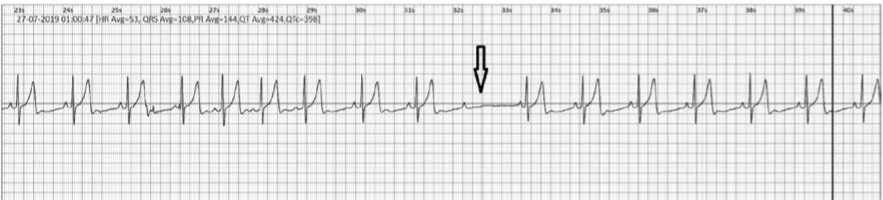

По данным суточного мониторирования ЭКГ, за весь период наблюдения ритм синусовый правильный с частотой сердечных сокращений (ЧСС) 43-112 уд./мин, документирована редкая единичная наджелудочковая и желудочковая экстрасистолия. По ЭКГ при поступлении ритм синусовый правильный - с ЧСС 58 уд./мин. Для исключения пароксизмальных нарушений ритма сердца пациенту проведено неинвазивное многосуточное мониторирование ЭКГ с помощью аппарата «Spyder». В результате исследования на 3-и сут наблюдения у пациента обнаружен пароксизм ФП длительностью около 3 ч (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент многосуточного мониторирования электрокардиограммы, переданного с устройства «Spyder», у пациента с подозрением на наличие асимптомной пароксизмальной тахикардии, одно отведение, скорость – 25 мм/с

Fig. 2. Fragment of multi-day ECG monitoring transmitted from the Spyder device in a patient with suspected asymptomatic paroxysmal tachycardia (one lead, paper speed of 25 mm/s)

Полученные данные послужили основанием для оценки риска тромбоэмболических осложнений и кровотечения по шкалам. Пациент имел 3 балла по шкале CHA2DS2-VASc (хроническая сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь, поражение сосудов) и 2 балла по шкале HAS-BLED (кровотечения в анамнезе в связи с наличием язвенной болезни, артериальная гипертензия). Согласно современным рекомендациям, требуется назначение антикоагулянтной терапии, когда показатель CHA2DS2-VASc равен или больше 2, и ее следует рассматривать при показателе CHA2DS2-VASc, равном 1. Таким образом, пациент, который поступил в отделение с нехарактерными для пароксизмальной аритмии жалобами, имел риск развития тромбоэмболического инсульта почти 6% в течение года.

При выборе тактики лечения пациента руководствовались данными, которые показывают преимущества катетерной аблации перед медикаментозной терапией у больных с впервые выявленной пароксизмальной ФП в отношении контроля ритма [12]. Учитывая большой опыт центра, относительную безопасность метода, было принято решение о выполнении радиочастотной аблации ФП в объеме антральной изоляции устьев легочных вен, назначена терапия оральными антикоагулянтами. В удовлетворительном состоянии больной был выписан из стационара.

Клинический пример 2

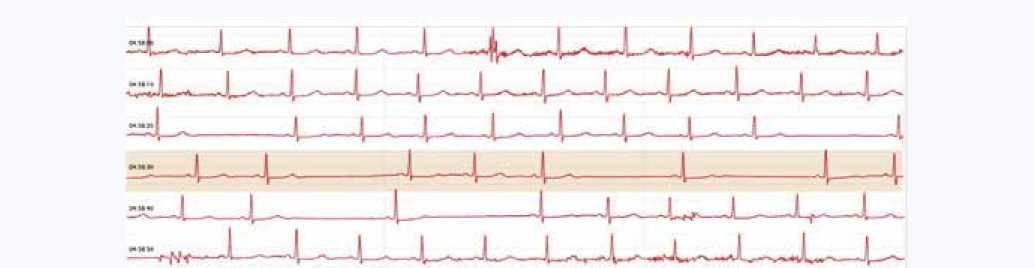

Пациентка Ф., 29 лет, поступила в клинику для обследования по поводу редких перебоев в работе сердца. Госпитализация была связана с обследованием и исключением аритмии сердца. Из анамнеза было известно, что в 2017 г. ей проводили внутрисердечное электрофизиологическое исследование и радиочастотную аблацию атриовентрикулярной узловой тахикардии. Никаких лекарственных препаратов не принимала. По данным ультразвукового исследования сонных и позвоночных сосудов, патологии не выявлено, исключена и неврологическая патология. При поступлении по ЭКГ ритм синусовый правильный – с ЧСС 72 уд./мин. По данным суточного мониторирования ЭКГ, каких-либо отклонений не выявлено, за период наблюдения ритм синусовый - с ЧСС 47152 уд./мин. Для исключения возможных проблем, связанных с ритмом сердца, проведено 5-суточное мониторирование ЭКГ. По данным этого исследования, в ночное время зарегистрировано несколько эпизодов с выпадением комплекса QRS после P зубца. При этом удлинения интервала PQ не происходило (рис. 3).

Рис. 3. Фрагмент многосуточного мониторирования электрокардиограммы пациентки с подозрением на наличие преходящей аритмии. Эпизод преходящей атриовентрикулярной блокады Мобиц 2 с паузой в ритме менее 3 с (указан стрелкой), одно отведение, скорость – 25 мм/с

Fig. 3. Fragment of long-term ECG monitoring in a patient with suspected transient arrhythmia. Episode of transient Mobitz type-II atrioventricular block with a pause in the rhythm of less than 3 s indicated by an arrow (one lead, paper speed of 25 mm/s)

В представленном фрагменте на рисунке 3 показан один из трех эпизодов, которые можно расценить как преходящую АВ блокаду 2-й степени Мобитц 2. В начале фрагмента ритм синусовый, затем залповая предсердная экстрасистолия, затем два комплекса синусового ритма с последующим выпадением QRS. У пациентки не документировано обструктивное апноэ сна. Однако, учитывая ночной характер представленных изменений, не исключалось влияние ваготонии на внутрисердечное проведение. Проведена нагрузочная проба, в ходе которой хронотропной недостаточности не зарегистрировано, проведено чреспищеводное электрофизиологическое исследование, которое не выявило проблем с АВ проведением (т. Венкебаха 170 импульсов в минуту). Чашу весов в пользу АВ блокады склоняла предшествующая аблация «медленных путей» АВ соединения, одним из осложнений которой может быть повреждение АВ соединения. Клинические рекомендации по проведению электрофизиологических исследований, катетерной аблации и применению имплантируемых антиаритмических устройств гласят, что всем пациентам с приобретенной АВ блокадой 3-й или 2-й степени Мобитц 2 показана имплантация постоянного электрокардиостимулятора вне зависимости от симптомов, класс показаний I, уровень доказанности С [11]. Однако в связи с тем, что АВ блокада проявлялась довольно редко и преимущественно в ночные часы, на фоне повышенного тонуса блуждающего нерва, отсутствовали выраженные клинические проявления, имплантация электрокардиостимулятора выполнена не была. Больной рекомендовано амбулаторное наблюдение кардиологом с периодической регистрацией и суточным мониторированием ЭКГ.

Клинический пример 3

Пациентка Б., 81 год, жалобы на однократное синко-пальное состояние, перебои в работе сердца, чувство замирания сердца, которые сопровождаются слабостью и головокружением. Из анамнеза известно, что данные жалобы беспокоят в течение одного года. Из лекарственных средств постоянно принимала только карди-омагнил и триметазидин. Пациентке ранее выставлен диагноз: ишемическая болезнь сердца, проведена КАГ, выявлен один стеноз передней нисходящей артерии до 30%, реваскуляризация не показана. До госпитализации в кардиологический стационар была обследована, проведена регистрация ЭКГ покоя в 12 отведениях, выполнено суточное мониторирование ЭКГ, нарушений ритма сердца не обнаружено. По данным эхокардиографии, полости сердца не увеличены, гипертрофии камер нет, общая сократимость желудочков в норме, нарушений локальной сократимости не зарегистрировано. Диастолическая дисфункция (небольшое замедление расслабления миокарда). Уплотнены стенки аорты, аортального и митрального клапанов, функционируют нормально. Признаков легоч- ной гипертензии не выявлено, межкамерных сбросов не обнаружено, жидкости в перикарде и плевральных полостях не было.

Проведено 5-суточное мониторирование ЭКГ. При изучении записи ЭКГ на 4-е сут зафиксировано множество эпизодов синоатриальной блокады (СА) 2-й степени в ночное и дневное время (рис. 4). Вскоре пациентка была госпитализирована для выполнения операции первичной имплантации двухкамерного электрокардиостимулятора.

Рис. 4. Фрагмент многосуточного мониторирования электрокардиограммы у пациентки с синоатриальной блокадой 2-й степени Fig. 4. Fragment of long-term ECG monitoring in a patient with second-degree sinoatrial block

Обсуждение

Преимущество длительного мониторирования ЭКГ перед обычным суточным увеличивалось с каждым следующим его применением и в рутинной практике позволяло более точно устанавливать диагноз. Асимптомная ФП – это большая скрытая угроза для любого пациента, способная давать неожиданные для пациента и врача осложнения. В первом приведенном клиническом примере, с нашей точки зрения, использование длительного неинвазивного мониторирования ЭКГ напрямую повлияло на успешную диагностику и своевременное оказание помощи больному, предотвратило наступление тромбоэмболического осложнения. Также данный вид обследования хорошо зарекомендовал себя и в обнаружении преходящих блокад сердца.

Во втором клиническом примере представлена пациентка после перенесенной радиочастотной аблации реципрокной АВ узловой тахикардии с изменениями на ЭКГ, характерными для АВ блокады 1-й степени. В литературе описано немало причин, которые способствуют гипердиагностике АВ блокады II типа. К ним относятся: преходящее усиление тонуса блуждающего нерва, колебания частоты синусового ритма, АВ блокада I типа при длинных АВ узловых периодиках Самойлова – Венкеба- ха. Часто для выявления информации об уровне возникновения блокады, о реакции на фармакологические либо другие влияния и для оценки прогноза полезным бывает проведение внутрисердечного электрофизиологического исследования.

Список литературы Опыт применения неинвазивного длительного мониторирования электрокардиограммы у пациентов с различными нарушениями ритма сердца

- Boriani G., Laroche C., Diemberger I., Fantecchi E., Popescu M.I., Rasmussen L.H. et al. Asymptomatic Atrial Fibrillation: Clinical Correlates, Management, and Outcomes in the EORP-AF Pilot General Registry. Am. J. Med. 2015;128(5):509-518.e2. DOI: 10.1016/j.am-jmed.2014.11.026.

- Bakhai A., Darius H., De Caterina R., Smart A., Le Heuzey J.-Y., Schilling R.J. et al. Characteristics and outcomes of atrial fibrillation patients with or without specific symptoms: results from the PREFER in AF registry. Eur. Heart J. Qual. Care Clin. Outcomes. 2016;2(4):299-305. DOI: 10.1093/ehjqcco/qcw031.

- Dilaveris P.E., Kennedy H.L. Silent atrial fibrillation: Epidemiology, diagnosis, and clinical impact. Clin. Cardiol. 2017;40(6):413-418. DOI: 10.1002/clc.22667.

- Saglietto A., Matta M., Gaita F., Jakobs V., Bunch T.J., Anselmino M. Stroke-independent contribution of atrial fibrillation to dementia: A meta-analysis. Open Heart. 2019;6:e000984. DOI: 10.1136/ openhrt-2018-000984.

- Correction to: 2019 AHA/ACC/HRS Focused Update of the 2014 AHA/ACC/HRS Guideline for the Management of Patients With Atrial Fibrillation: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. Circulation. 2019;140(6):e285. DOI: 10.1161/ CIR.0000000000000719.

- Sinha A.M., Diener H.C., Morillo C.A., Sanna T., Bernstein R.A., Di Laz-zaro V. et al. Cryptogenic stroke and underlying Atrial Fibrillation (CRYSTAL AF): Design and rationale. Am. Heart J. 2010;160(1):36-41.e1. DOI: 10.1016/j.ahj.2010.03.032.

- Gladstone D.J., Spring M., Dorian P., Panzov V., Thorpe K.E., Hall J. et al. Atrial fibrillation in patients with cryptogenic stroke. N. Engl. J. Med. 2014;370(26):2467-2477. DOI: 10.1056/NEJMoa1311376.

- Lindberg T., Wimo A., Elmstähl S., Qiu C., Bohman D.M., Berglund J.S. Prevalence and Incidence of Atrial Fibrillation and Other Arrhythmias in the General Older Population: Findings from the Swedish National Study on Aging and Care. Gerontol. Geriatr. Med. 2019;5:2333721419859687. DOI: 10.1177/2333721419859687.

- Rudbeck-Resdal J., Christiansen M.K., Johansen J.B., Nielsen J.C., Bundgaard H., Jensen H.K. Aetiologies and temporal trends of atrioven-tricular block in young patients: a 20-year nationwide study. Europace. 2019;21(11):1710-1716. DOI: 10.1093/europace/euz206.

- Шубик Ю.В., Медведев М.М., Апарина И.В., Гордеева М.В. Различные способы регистрации электрокардиосигнала в диагностике симптомных аритмий. Вестник аритмологии. 2011;64(64):71-80.

- Тихоненко В.М., Попов С.В., Цуринова Е.А., Трешкур Т.В. Многосуточное мониторирование ЭКГ с телеметрией - новый метод диагностики редко возникающих симптомных аритмий и синкопальных состояний. Вестник аритмологии. 2013;(73):58-63.

- Ревишвили А.Ш., Шляхто Е.В., Попов С.В., Покушалов Е.А., Школь-никова М.А., Сулимов В.А. и др. Клинические рекомендации по проведению электрофизиологических исследований, катетерной абляции и применению имплантируемых антиаритмических устройств. М.: Всероссийское научное общество специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и электрокардиостимуляции; 2017:701.