Опыт применения тубулярных углеродных наноструктур в строительных материалах

Автор: Петрунин Сергей Юрьевич, Попов Максим Юрьевич, Ваганов Виктор Евгеньевич, Решетняк Виктор Витальевич, Закревская Любовь Владимировна

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Статья в выпуске: 5 т.4, 2012 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты исследований влияния добавки углеродных нанотрубок на свойства цементных и полимерных композиционных материалов. Сверхмалое содержание углеродного наномодификатора в объеме композита приводит к повышению физико-механических и эксплуатационных характеристик материала.

Углеродные нанотрубки, цементный композит, газобетон, реакционный кремнезем, полимерный композит, пэтф

Короткий адрес: https://sciup.org/14265645

IDR: 14265645 | УДК: 620.3:693.542.4:620.193:544.18

Текст научной статьи Опыт применения тубулярных углеродных наноструктур в строительных материалах

настоящее время нанотехнология – одна из самых перспективных областей в мире науки. Как и многие другие области знаний, строительное материаловедение активно использует методы нанотехнологии при разработке и создании новых материалов и изделий [1–3]. Поскольку в интервале наноразмеров формируются основные характеристики веществ, явлений и процессов, такой подход позволяет целенаправленно регулировать свойства объектов на молекулярном уровне. В связи с этим актуальным является разработка физико-химических и технологических принципов создания новых и совершенствования уже существующих строительных материалов через управление процессами гидратации, происходящими на наноуровне [4].

Одним из перспективных способов управления процессами структу-рообразования считается модификация матрицы материала углеродными наночастицами. Так, в работах [7–9] показано, что добавка углеродных нанотрубок (УНТ) в цементный композит способствует улучшению его физико-механических характеристик. Повышение прочности бетона, как следствие, позволяет сократить расход вяжущего. Результаты исследований, проведенных в работе [5], демонстрируют, что при содержании 1 масс.% УНТ удается снизить содержание цемента в композите на 20%. Существует мнение, что улучшение физико-механических характеристик неавтоклавного пенобетона возможно за счет армирования межпоровых перегородок [6]. При добавлении 0,05% УНТ от массы сухого вяжущего наблюдалось увеличение прочности на сжатие с 0,18 до 0,306 МПа и улучшение теплоизоляционных показателей.

Известно, что применение УНТ в качестве наполнителя в композиционных материалах затруднено их химической инертностью и склонностью к агломерации. Поэтому особое внимание уделяется повышению эффективности применения УНТ путем предварительной химической

С.Ю. ПЕТРУНИН и др. Опыт применения тубулярных углеродных наноструктур в строительных материалах обработки. Одним из наиболее эффективных способов химической обработки УНТ является функционализация поверхности трубки кремний содержащими группами [10]. При этом авторы констатируют повышение адгезии УНТ к цементной матрице и улучшение подвижности смеси.

В целях повышения равномерности распределения наночастиц в объеме композита, в [11] УНТ добавляли в раствор пластификатора и обрабатывали полученную смесь ультразвуком. Результаты исследований свидетельствуют об эффективности данного метода для получения дисперсии УНТ, что положительно сказывалось на прочностных характеристиках бетона.

В настоящей работе УНТ добавляли в цементные композиты различной структуры: плотный тяжелый бетон и ячеистый газобетон. Исследовались прочностные и теплоизоляционные характеристики результирующих композитов, изучалась их морфология.

Для повышения адгезии с матрицей и улучшения диспергации УНТ подвергались предварительной функционализации карбоксильными группами. Затем была приготовлена суспензия на основе поликарбок-силатного пластификатора. Порошок УНТ смешивался с пластификатором и обрабатывался ультразвуком. Полученную суспензию добавляли в воду затворения цементных композитов.

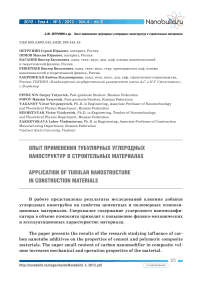

Установлено, что при концентрации 0,005 масс.% УНТ от массы сухого вяжущего неавтоклавного газобетона, происходит увеличение

Рис. 1. Зависимость прочности газобетона от процентного содержания УНТ (в % указана концентрация УНТ от массы цемента)

С.Ю. ПЕТРУНИН и др. Опыт применения тубулярных углеродных наноструктур в строительных материалах

а бвг

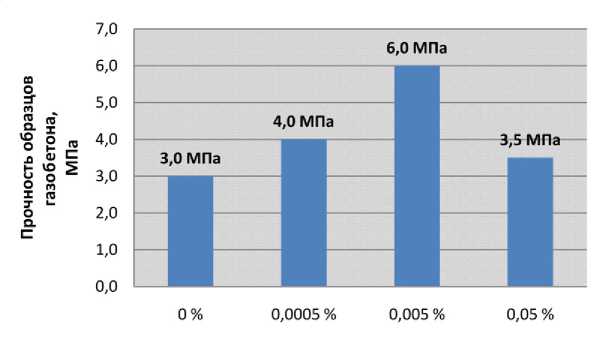

Рис. 2. Структура образца газобетона с добавкой УНТ 0,005% от массы сухого вяжущего:

а, б – микро и нанокристаллы (возможно это плотно переплетенные нановолокна/ наотрубки), заполняющие микропоры и микропустоты гидросиликата кальция;

в, г – новообразования в виде продолговатых гексагональных кристаллов внутри стенки поры прочности на 70% по сравнению с эталонным не модифицированным образцом (рис. 1).

Исследования методом сканирующей электронной микроскопии свидетельствуют о том, что УНТ способствуют росту микро и нанокристаллов в микропорах и микропустотах гидросиликата кальция (рис. 2 а, б). Вследствие этого происходит уменьшение пористости цементного камня на микро- и наноуровнях и уплотнение межпоровой структуры газобетона, что приводит к увеличению прочности.

На микрофотографии внутри порового пространства наблюдаются новообразования в виде продолговатых гексагональных кристаллов (рис. 2 б, в). Результаты измерений теплофизических параметров показали, что использование УНТ приводит к улучшению теплоизоляционных свойств цементного композита.

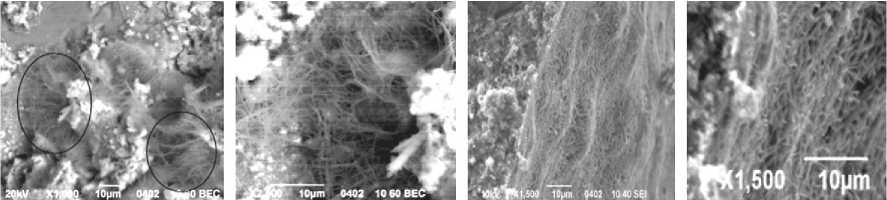

Результаты испытаний на сжатие образцов тяжелого бетона с содержанием УНТ 0,005% от массы цемента демонстрируют значительное повышение прочности в сравнении с эталонным образцом в ранние сроки (до 550%). На 28 день прирост прочности нивелировался и составил порядка 90% (рис. 3).

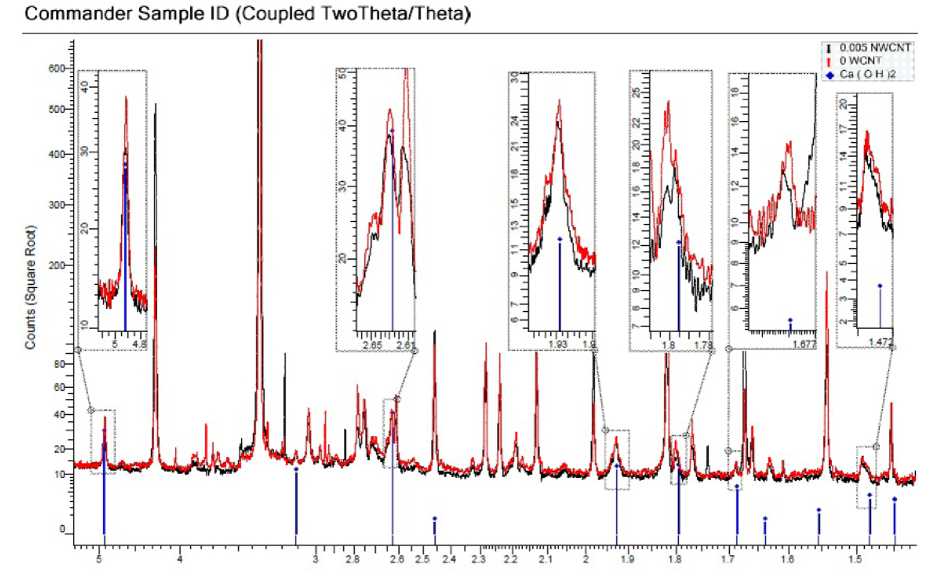

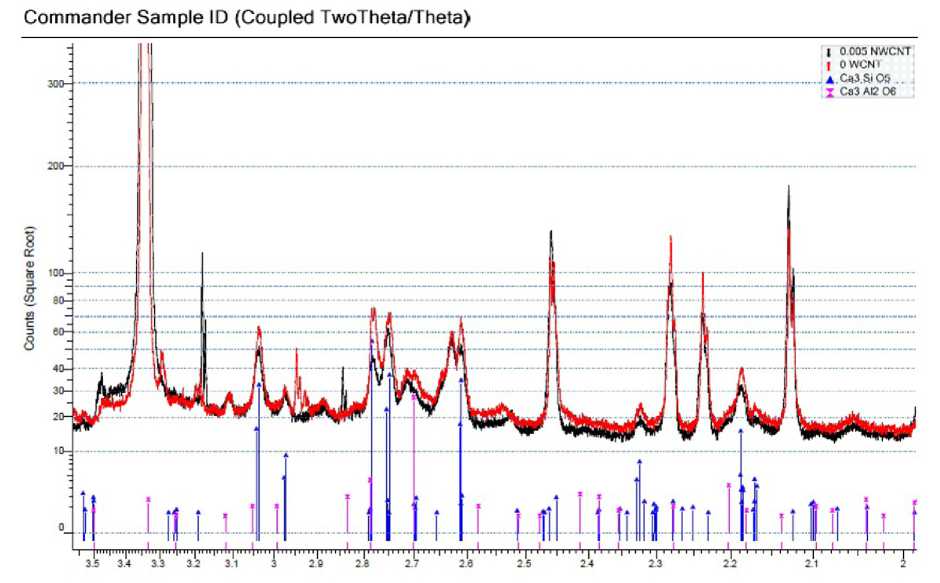

Для установления причин столь значительного повышения прочности был проведен рентгенофазовый анализ структуры тяжелого бетона. Установлено, что высота пиков характерных для гидроксида кальция

С.Ю. ПЕТРУНИН и др. Опыт применения тубулярных углеродных наноструктур в строительных материалах

1 7 14 28

■ Эталон ■ С УНТ, С=0,005%

Рис. 3. Кинетика набора прочности бетона с добавкой УНТ (в % указан прирост прочности к эталонному образцу)

(портландит – Ca(OH)2) в цементном композите, модифицированном УНТ, ниже по сравнению с эталоном (d = 4,91; 2,63; 1,93; 1,8;1,48) (рис. 4).

Степень гидратации клинкерных минералов С3S и β -С2S выше у образца с добавкой УНТ. Об этом свидетельствует уменьшение интенсивности пиков рентгенограммы на рис. 5 (пики d = 3,04; 2,79; 2,74; 2,61; 2,18).

Известно, что по мере снижения основности гидросиликатного геля изменяется его структура, возрастает пористость. Основность ги-дросиликатного геля можно рассчитать, если известно количество образовавшегося в результате реакции гидратации Ca(OH)2 и количество непрореагировавших С3S и β -С2S. Анализ результатов рентгенофазовых исследований показал, что бетон с добавкой УНТ имеет более высокую степень гидратации клинкерных минералов и содержит меньшее количество портландита. На основании этих данных можно сделать вывод о более высоком показателе основности гидросиликатного геля цементного композита, модифицированного УНТ.

Перспективным направлением является изучение применимости в бетонах заполнителей, содержащих в своем составе реакционный кремнезем. Примером таких заполнителей служит гранулированное

С.Ю. ПЕТРУНИН и др. Опыт применения тубулярных углеродных наноструктур в строительных материалах

Рис. 4. Рентгенограмма структуры тяжелого бетона чистого и с добавкой УНТ пеностекло. Вместе с тем применение заполнителя в виде стекла, содержащего кремнезем, ограничено по причине щелочно-силикатного взаимодействия между оксидом кремния и щелочной средой бетона [12]. В основе щелочно-силикатных реакций заложено взаимодействие ионов гидросиликата кальция с определенными типами кремнезема, которые находятся в заполнителе, что ведет к образованию геля и появлению внутренних напряжений при его расширении и, как следствие, трещинообразованию в цементном камне [13]. Интенсивность протекания реакции зависит от содержания в заполнителе реакционного оксида кремния и показателей рН поровой жидкости. Повышение значения рН поровой жидкости ведет к нарушению термодинамического равновесия щелочно-силикатной реакции, в результате чего повышается содержание продуктов реакции, которые в дальнейшем приводят к внутренним напряжениям в бетоне до 20 МПа. Из литературы известно, что показатель pH водной среды бетона снижается в присутствии УНТ, что позволяет сделать вывод об ингибировании УНТ щелочно-силикат-

С.Ю. ПЕТРУНИН и др. Опыт применения тубулярных углеродных наноструктур в строительных материалах

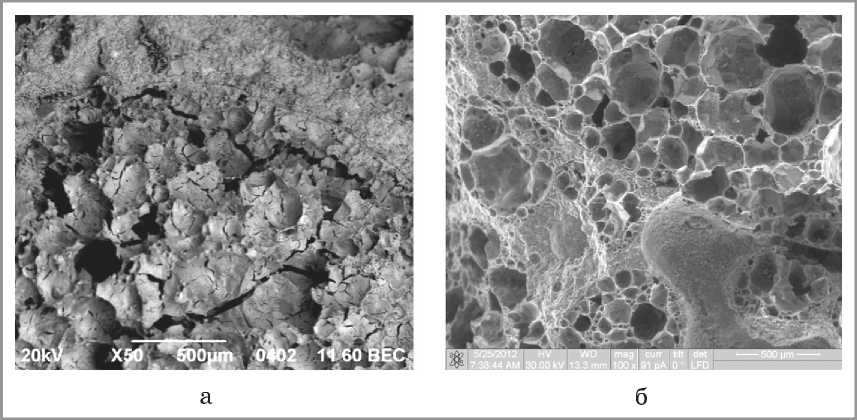

Рис. 5. Рентгенограмма структуры тяжелого бетона чистого и с добавкой УНТ ных реакций [14]. На рис. 6 а, б представлены микрофотографии образца бетона на заполнителе из пеностекла с добавкой 0,15% УНТ от массы цемента. По фотографиям видно, что на границе раздела фаз между заполнителем и цементной матрицей эталонный образец покрыт микротрещинами, в то время как в образце с добавкой УНТ микротрещины отсутствуют.

Постоянно растущий спрос на высококачественные упаковочные материалы для пищевой и фармацевтической промышленности привел к созданию многотонажных производств полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и соответственно обусловил необходимость их последующей утилизации или переработки. Этим фактом, отчасти, обусловлен повышенный интерес к использованию продуктов переработки ПЭТФ для производства на его основе полимерных волокон и их последующему получению различного рода изделий в виде матов строительного назначения. Утеплительные маты на основе ПЭТФ обладают целым рядом преимуществ: они долговечны, фунгицидны, обладают высокими теплоизоляционными

С.Ю. ПЕТРУНИН и др. Опыт применения тубулярных углеродных наноструктур в строительных материалах

Рис. 6. Микрофотогорафия образцов цементного композита на заполнителе из гранулированного пеностекла:

а – эталонный, б – с добавкой УНТ характеристиками, низким водопоглощением. Вместе с тем как любой полимер данный материал без применения дополнительных обработок прекрасно горит [15, 16]. Снижению горючести полимерных материалов посвящены многочисленные работы, в том числе [17, 18].

Для снижения пожарной опасности полимеров используются различного рода антипирены, действие которых основано на эффекте ин-тумесценции [17–19]. Суть механизма интумесценции заключается в эндотермическом вспенивании поверхности материала при нагреве и образовании защитной коксовой фазы, ограничивающей поступление воздуха, снижающей эффект каплеобразования, замедляющей выход горючих углеводородов – продуктов деструкции полимера. Подобный эффект достигается при использовании специальных добавок, в состав которых обычно входит фосфор, ингибирующий горение, углеродная составляющая, способствующая коксообразованию, и вспенивающий агент. Содержание в полимерном композите антипиренов, работающих по принципу интумесценции, как правило, составляет десятки масс.%. При этом механические свойства композита по сравнению с исходным материалом заметно снижаются, что недопустимо в ряде случаев, в том числе при изготовлении строительных матов на основе полимерных волокон.

С.Ю. ПЕТРУНИН и др. Опыт применения тубулярных углеродных наноструктур в строительных материалах

Особое внимание в последние годы уделяется новому способу ингибирования горения, основанному на использовании нанодобавок с применением слоистых силикатов [20, 21] и углеродных нанотрубок [18, 22]. Входя в состав полимерного композита, наночастицы заметно снижают его горючесть без отрицательного влияния на механические свойства. Механизм снижения горючести может быть связан с ингибированием различных фаз термической и термоокислительной деструкции, физико-химическими процессами, определяющими выход коксового остатка, и зависит от свойств наночастиц и типа полимера.

Процесс термоокислительной деструкции ПЭТФ имеет свои характерные особенности. ПЭТФ, содержащий в своей структуре ароматические циклы, может быть отнесен к условно карбонизующимся полимерам. В условиях пиролитического процесса в макромолекулах образуются участки с сопряженными кратными связями, происходит переход от линейной структуры к пространственно-сетчатой. Это приводит к формированию нелетучего карбонизированного остатка. Поэтому, для снижения горючести ПЭТФ, необходимо создать условия, которые бы способствовали замедлению процесса пиролиза и образованию защитного карбонизированного слоя [23].

При термодеструкции ПЭТФ первоначально происходит разрыв молекулярной цепи. Затем идут вторичные реакции, приводящие к выходу летучих низкомолекулярных фрагментов и/или нелетучего остатка при температуре 500 оС. Общую скорость пиролиза лимитирует начальный разрыв молекулярной цепи, тогда как последующие реакции происходят значительно быстрее. Поэтому только ингибирование первой стадии может остановить образование летучих фрагментов.

Для ингибирования горения ПЭТФ использовались многослойные УНТ. Как известно, создание полимерных нанокомпозитов на основе УНТ затруднено их склонностью к агломерации и слабым межфазным взаимодействиям с полимерной матрицей. Поэтому для эффективного использования УНТ подвергались предварительной химической обработке, в ходе которой на поверхность частиц сажались карбоксильные функциональные группы. Методика функционализации УНТ карбоксильными группами подробно описана в литературе [24]. Функционализированные УНТ добавлялись в полимерный материал через расплав, в результате чего было получено композиционное волокно с пониженной горючестью. Исследования результирующего нанокомпозита мето-

С.Ю. ПЕТРУНИН и др. Опыт применения тубулярных углеродных наноструктур в строительных материалах дами растровой и просвечивающей электронной микроскопии, а также сканирующей зондовой микроскопии подтвердили равномерное распределение наночастиц в полимерной матрице и незначительную дефектность результирующего волокна.

По результатам термохимических исследований методом дифференциальной сканирующей калориметрии и термогравиметрического анализа были сделаны выводы о незначительном влиянии УНТ на первую стадию термической деструкции ПЭТФ (400–450 оС), однако при этом о стабилизирующем эффекте на вторую стадию термической деструкции (450–550 оС).

Исследования, проведенные в условиях сертифицированных испытаний ИвПожЛаб, также свидетельствуют о снижении воспламеняемости нанокомпозитного волокна. По-видимому, природа данного эффекта во многом зависит от радикально-акцепторных свойств УНТ.

Полученные методом квантово-химического моделирования теоретические результаты косвенно подтверждают экспериментальные выводы [25]. В работе проведено исследование влияния чистых и химически модифицированных (-COOH) группами УНТ на структуру олигомера ПЭТФ. Расчеты показали, что чистая УНТ практически не взаимодействует с олигомером ПЭТФ и не влияет на его структуру. Взаимодействие ковалентно модифицированной УНТ с ПЭТФ значительно сильнее. В присутствии функционализированной УНТ энергетически более устойчива трансконформация ПЭТФ, что согласуется с результатами [26], полученными при помощи ИК спектроскопии. Согласно [26], этот факт влияет на кристалличность композиционного материала на основе ПЭТФ. Тем не менее, из результатов расчета следует, что влияние УНТ на энергии связей в ПЭТФ незначительно. Это позволяет сделать вывод о неизменности начальной фазы термической деструкции композита на основе ПЭТФ. Тем не менее, поскольку присутствие УНТ оказывает существенное влияние на электронную структуру системы, вероятно, их роль в реакциях с участием радикалов, соответствующих последующей фазе деструкции, будет более значительной.

Результаты исследований, представленные в данной работе, свидетельствуют о перспективности применения углеродных наноматериалов в виде нанотрубок или нановолокон в различного рода строительных материалах, несмотря на их принципиальное различие в химическом составе и структуре. Важным фактором является то, что введение УНТ

С.Ю. ПЕТРУНИН и др. Опыт применения тубулярных углеродных наноструктур в строительных материалах приводит к повышению как механических свойств, так и функциональных или служебных свойств за счет взаимодействий на наноуровне: молекулярном и (или) электронном. При этом значения таких взаимодействий могут значительно превышать уровень взаимодействий макроуровня (дисперсионное упрочнение, упрочнения за счет уменьшения размеров фаз и прочее). Следует также отметить, что основное влияние наноразмерных добавок, как правило, проявляется в области малых или сверх малых концентраций, что является важнейшим фактором при разработке новых строительных материалов. Соответственно, несмотря на достаточно высокую стоимость на сегодняшний момент углеродных наноматериалов, их применение во многих случаях будет экономически оправдано, а в ряде случаев альтернативы их применения просто отсутствуют.

Уважаемые коллеги!

При использовании материала данной статьи просим делать библиографическую ссылку на неё:

Петрунин С.Ю., Попов М.Ю., Ваганов В.E. и др. Опыт применения тубулярных углеродных наноструктур в строительных материалах // Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал. М.: ЦНТ «НаноСтроительство». 2012, Том 4, № 5. C. 65–79. URL: nb/ (дата обращения: ______________).

Dear colleagues!

The reference to this paper has the following citation format:

Petrunin S.Y., Popov M.Y., Vaganov V.Y. et al. Application of tubular nanostructure in construction materials. Nanotechnologies in Construction: A Scientific Internet-Journal, Moscow, CNT «NanoStroitelstvo». 2012, Vol. 4, no. 5, pp. 65–79. Available at: (Accessed _____________). (In Russian).

С.Ю. ПЕТРУНИН и др. Опыт применения тубулярных углеродных наноструктур в строительных материалах