Опыт разработки методологии анализа процесса принятия решений в сфере регулирования цифровой экономики в России

Автор: Тетерюк А.С., Ляликов А.А.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Государственная политика и политические институты: история и современность

Статья в выпуске: 4 т.12, 2020 года.

Бесплатный доступ

Введение: в связи с активным развитием информационных технологий и ростом темпов их применения в рыночных отношениях вопрос законодательного урегулирования правил взаимодействия участников формирующейся цифровой экономики в России становится все более актуальным, о чем свидетельствует наличие соответствующего федерального проекта в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В то же время создание механизмов нормативного регулирования оказывает прямое воздействие на условия ведения бизнеса, что вынуждает компании принимать активное участие в обсуждении механизмов разработки и реализации государственной политики в данной сфере. Цель: анализ процесса принятия решений в сфере регулирования цифровой экономики посредством комплексной методологии, предполагающей исследование формальных процедур, государственных институтов и акторов принятия решений в области нормативного регулирования цифровой экономики в России. Методы: методы прикладного анализа из неоинституционального, стадиально-циклического, а также сетевого направлений теории принятия политико-управленческих решений. Результаты: систематизированы основные совещательные, координационные и субординационные институты в сфере формирующегося регулирования цифровой экономики; смоделирован формальный цикл этапов прохождения решений; произведена оценка сетевых характеристик акторов принимаемых решений и образующихся внутри институциональных сред сетевых сообществ. Выводы: проведенный анализ свидетельствует о наличии дисбаланса принимаемых на паритетной основе государственных решений в зависимости от стадии обсуждения и прохождения проекта нормативно-правового акта. В процессе обсуждения и подготовки проектов решений в сфере цифровой экономики приоритетное положение занимают госкорпорации в сравнении с субъектами частного сектора. Представители бизнеса наряду с экспертами и институтами развития принимают активное участие на начальных этапах цикла принятия решений. В свою очередь, сетевой анализ демонстрирует, что важную роль проводника отраслевых интересов могут играть Минцифры и Минэкономразвития России, ответственные за реализацию национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Цифровая экономика, процесс принятия решений, цифровизация, отраслевое регулирование, взаимодействие бизнеса и государства, сетевой анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/147246673

IDR: 147246673 | УДК: 328.188 | DOI: 10.17072/2218-9173-2020-4-595-617

Текст научной статьи Опыт разработки методологии анализа процесса принятия решений в сфере регулирования цифровой экономики в России

В настоящее время мировая экономика претерпевает масштабную трансформацию вследствие внедрения цифровых технологий в традиционные сферы производственных отношений. Помимо положительных аспектов (увеличение темпов экономического роста, диверсификация бизнеса, снижение транзакционных издержек и т. д.), «цифровизация» также способствует появлению ранее не изученных рисков (киберугрозы, интернет-мошенничество, утечки персональных данных и конфиденциальной информации), приводящих к негативным социальным последствиям и так называемым провалам рынка (Бычкова, 2018, с. 23). Средством минимизации данных рисков может являться легитимизация правил взаимодействия участников бизнес-среды (Скоробогатов и Малик, 2019, с. 1376). Как следствие, в рамках «институционального вакуума» только формирующегося нормативно-правового поля цифровой экономики значительно усиливается роль государства, стремящегося снизить возникшую правовую неопределенность. В то же время негосударственный сектор, в первую очередь крупный бизнес, также активизирует свою деятельность, движимый желанием проактивно поучаствовать в процессе разработки концепции нового регулирования с целью создания выгодных условий работы и сокращения регуляторных рисков.

Для Российской Федерации подобная ситуация является наиболее актуальной ввиду принятого руководством страны курса на развитие цифровой экономики и создание нового подхода к регулированию, который зафиксирован в качестве одной из целей в национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» (Тютюнник и Толкачев, 2019, с. 10).

Анализ исследований по цифровой экономике в России свидетельствует о том, что в фокусе внимания специалистов находятся вопросы «электронного» государственного управления (Ваславский и Габуев, 2017), общие аспекты процесса цифровизации, затрагивающие введение в правовое поле технологических и бизнес-решений цифровой экономики (Вайпан и Егорова, 2019), а также осмысление коммерческой деятельности в цифровую эпоху (Молотников, 2017).

Применительно к адаптации нормативно-правового регулирования к цифровой действительности не менее серьезные изменения претерпевает и характер отношений между органами государственной власти, производящими новые «правила игры», и субъектами частного сектора (IT-компаниями во всем их многообразии), основная деятельность которых становится зависимой от отраслевого регулирования. В этой связи в зарубежной литературе все чаще можно встретить исследования о радикальном преобразовании не только процесса принятия государственных решений (Clarke and Craft, 2017), но и публичной политики в целом в условиях больших данных, машинного обучения и активности интернет-сообществ (Höchtl et al., 2016).

В то же время в отечественной политической науке проблематика взаимодействия органов власти и бизнес-организаций в цифровой сфере как в широком (роль бизнеса в формировании этой сферы), так и в узком понимании (лоббизм отраслевых вопросов со стороны IT-компаний) остается малоизученной и пока что представлена немногочисленными исследованиями дескриптивного характера, посвященными вопросам межсекторального сотрудничества по отдельным направлениям, например кибербезопасность (Захаров, 2019) или «умные города» (Иванова, 2019). Говоря словами научного методолога К. Юина, авторы таких работ отвечают на вопрос «что?» (Yin, 2009, р. 5). Они стремятся всеобъемлюще и системно рассмотреть роль цифровизации в современных социально-экономических и политических процессах и последствия внедрения таких решений для деятельности государственных органов и отдельных сегментов общества. Однако по-прежнему остается востребованным объяснительный (explanatory) тип исследований, отвечающих на вопрос «как?», который может быть интерпретирован в следующем ключе: «Каким образом строится процесс принятия решений в данной сравнительно новой области государственного управления и как происходит взаимодействие различных субъектов власти и бизнеса в рамках этого процесса?».

Несмотря на наличие отечественных работ по анализу трансформации государственного управления в контексте цифровой экономики (Смотриц-кая, 2018), наблюдается недостаток исследований, посвященных изучению механизма разработки и принятия политико-управленческих решений в этой конкретной сфере. Так, реализация национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» повлекла за собой создание целого ряда новых государственных и окологосударственных структур – от обновленного федерального министерства1 до многочисленных консультационносовещательных органов. Кроме того, остается нераскрытой структура сетевого взаимодействия акторов уже непосредственно внутри этого механизма, что не позволяет идентифицировать центры принятия решений и условные «точки доступа» для лоббирования партикулярных интересов. Авторы выдвигают гипотезу, что изучение подобных вопросов способствует становлению цифровой экономики в качестве обособленной сферы публичной политики (policy area), наподобие социальной, экологической или торговой политики, выделяемых в зарубежной политологической литературе (Coen et al., 2010).

Таким образом, для ответа на поставленные выше вопросы представляется целесообразным раскрыть процесс принятия решений в сфере нормативного правового регулирования цифровой экономики, для чего авторами формулируется соответствующая методология. Учитывая ограниченные возможности для анализа комплексного политико-управленческого взаимодействия в указанной области, фокус исследования будет направлен на формальную сторону процесса, подразумевающего, во-первых, изучение специфики принятия решений, во-вторых, выявление сетевой конфигурации государственных органов, ответ- ственных за создание «цифрового» регулирования. Это позволит оценить место и роль частного сектора в отраслевой сети, выделив возможные стратегии поведения в процессе формирования нового регулирования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для изучения обозначенной проблематики авторы используют методологические инструменты различных теоретических подходов к интерпретации процесса принятия политико-управленческих решений, а также выделяют в структуре исследования последовательные этапы, в каждом из которых применяются соответствующие методы для решения определенной исследовательской задачи.

Первый этап (институциональный) направлен на рассмотрение специфики функционирования формальных структур и официальных норм поведения органов государственного управления и включает в себя анализ нормативных правовых актов на предмет наличия внутриорганизационной логики, норм и правил рассматриваемого процесса принятия решений с выделением основных системообразующих институтов.

В качестве методологии исследования на данном этапе применялся организационно-институциональный подход. Сторонники данного подхода акцентируют внимание, во-первых, на доминировании внутренних правил и норм институтов государственной системы (Skocpol et al., 1985), во-вторых, на принципах иерархии, согласно которым вышестоящие центры задают правила и нормы принятия и имплементации решений для нижестоящих уровней (Ostrom, 1998), в-третьих, на влиянии институциональной среды и организационного поля как основополагающих элементов процесса принятия политико-управленческого решения (March and Olsen, 1984). Использование организационно-институционального подхода позволяет провести структурно-функциональный анализ системы управления национальной программой «Цифровая экономика» и политических решений, принятых в ее рамках, опираясь на официальные источники информации, выраженные в виде нормативно- и индивидуально-правовых актах (федеральный закон, указ Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации и пр.).

Второй этап (стадиальный) необходим для изучения самого процесса принятия решения, складывающегося из интеракций государственных институтов. Получение результатов на данном этапе достигается за счет систематизации и конвертации полученных на предыдущем этапе данных в модель политико-управленческого цикла.

Методология этапа базируется на стадиально-циклическом подходе, который позволяет интерпретировать циклическую деятельность государственных органов как последовательную череду сменяющих друг друга стадий принятия решения (административного или законодательного) и означает направленную и согласованную смену стандартных и последовательных стадий, сопровождаемых затем очередным переходом на новый виток систематически воспроизводящейся циклической спирали (Дегтярев и др., 2018, с. 70). В рамках исследования использовалась модель известного исследователя государственного управления Дж. Андерсона, которая состоит из пяти фаз принятия решения, включающих построение политической повестки, формулирование проектов государственного решения, официальное утверждение государственного решения, его реализацию и оценку результатов осуществления (Anderson, 2010, p. 112).

Третий этап (сетевой) используется для нивелирования проблемы репрезентативности и полноты информации об участниках и характере принимаемых в сфере цифровой экономики государственных решений. Целями этапа являются анализ установленных институциональных сред на предмет наличия сетевых взаимосвязей для интерпретации их в политико-управленческие сети и выявления внутрисетевых сообществ (кластеров).

В основе используемой методологии лежит сетевой анализ, который представляет собой метод сбора и обработки данных, полученных от множества организаций, индивидов, групп, вступающих во взаимодействие друг с другом внутри единого сетевого пространства (Михайлова, 2012, с. 1). Данный подход пришел в политические науки из теории графов. Построение сетей (графов) демонстрирует, какой узел важнее и как узлы группируются в сети (на основании каких признаков и параметров).

На основании собранной информации2 создается матрица смежности, в которой систематизируется и отражается наличие (1) и (или) отсутствие (0) связей между акторами. Далее для визуализации полученных данных необходимо создание сетевой модели (графа), которая представляет собой воспроизведенный в виде рисунка образ сети, состоящий из акторов (узлов) и связей между ними (ребер) (Сморгунов и Шерстобитов, 2014, с. 134), что отражено на рисунке 1.

Матрица смежности

1 0 1

1 1 О О 1 О

1 О 1

1 1 О

О 1 О о 1 о

1 о

1 1 о о о о

1 1 о о

Рис. 1. Граф и матрица смежности / Fig. 1. Graph and adjacency matrix

Для моделирования матрицы смежности и визуализации сетевой модели применялось специализированное программное обеспечение Gephi , которое облегчает количественный и качественный анализ сетевых структур посредством описания сетевых характеристик и наглядного представления результатов первичных данных (Yang et al., 2017). Итоговая визуализация сетевой модели на основе аккумулированных данных позволяет наглядно увидеть, кто из акторов играет центральную роль в принятии решений. Для этого необходимо произвести оценку сетевых характеристик полученной модели на основе следующих критериев:

-

1. Критерии сети.

-

2. Критерии формирующихся внутри сети сообществ (кластеров).

-

3. Критерии участников сети (акторов).

Степень централизации сетей (соотношение количества узлов и ребер) позволяет классифицировать их на гетерогенные, состоящие из большого числа участников, вовлеченных во множественные межструктурные связи, и гомогенные, обладающие минимальным количеством межструктурных связей. Первые сети склонны к проведению многосторонней дискуссии и поиску компромиссных путей решения проблемы на паритетной основе, вторые же, наоборот, характеризуются централизованным характером принятия решений.

Выявление показателя модулярности используется для оценки способности сети создавать внутри себя устойчивые сообщества, то есть для понимания того, насколько данное разделение сети на кластеры является качественным. Диапазон показателей модулярности от 0.3 до 0.7 свидетельствует о вполне различимой структуре сети с сообществами, сформированными на основе сильных межструктурных связей (Newman and Girvan, 2004).

Наличие межструктурных связей между акторами является наиболее важным компонентом для выявления сообществ (кластеров) внутри сети, а также структурных провалов сети. К первым относится группа акторов (участников) сети, которые обладают межструктурными связями друг с другом. Вторые представляют собой разрывы в сетевой структуре, которые выявляются по отсутствию связей между участниками. Как правило, акторы, являющиеся структурными провалами сети, не входят в формирующиеся внутри сети сообщества (кластеры) и, соответственно, вынуждены присоединяться к мнению наиболее авторитетных акторов, занимающих центральные позиции в сети.

Показатель центральности участников сети. Акторы, обладающие наибольшим в абсолютном выражении числом связей с другими участниками, занимают центральные позиции. Акторы, имеющие наименьшее число связей с другими участникам, занимают периферийные позиции. Занимаемые позиции позволяют акторам контролировать ресурсы и каналы коммуникации и, как следствие, оказывать влияние на других участников сети.

В этой связи важнейшим показателем является индекс значимости участника сети (PageRank, далее – PR), который определяется за счет числа связей одного конкретного актора и учета количества интеракций связанных с ним акторов. Тем самым PR является мерой определения наиболее авторитетных участников сети.

Исходя из понятия институциональной среды как совокупности формальных и неформальных рамок поведения участников процесса взаимодействия (Кондратов и Гарипов, 2013, с. 1910), представленные критерии оценки характеристик сетевых структур следует применять для анализа институциональных сред на предмет наличия сетевых взаимосвязей и выявления внутри-сетевых сообществ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Первый этап исследования (институциональный)

Правовой основой для разработки государственной политики, направленной на цифровизацию общества и создание институтов по цифровой трансформации российской экономики, послужил Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»3, в целях реализации которого Правительством России был разработан программный документ «Цифровая экономика Российской Федерации»4 (Шарандина, 2018, с. 15). Позднее данный правительственный акт подвергся корректировке и переформатированию для соответствия критериям статуса появившихся вследствие «майских» указов новых государственных стратегий развития – «национальных проектов». В результате в 2018 году был утвержден паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации 2024»5, который далее был доработан в 2019 году6.

Для создания полноценной системы правового регулирования цифровой экономики, основанной на гибком подходе осуществления контрольнонадзорной деятельности регулирующих органов по отношению к участникам экономических отношений, предполагается разработать и принять ряд нормативных правовых актов для снятия первоочередных барьеров, препятствующих развитию цифровой экономики. Разработку и принятие соответствующих нормативных правовых актов планируется осуществить поэтапно благодаря реализации федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» 7.

В марте 2019 года Постановлением Правительства Российской Федерации была утверждена система управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»8. Она предполагает использование многоуровневой структуры, процесс принятия решений в которой является комплексом взаимосвязанных между собой этапов (Милькина и Косарин, 2019, с. 22–23).

Анализ представленных документов позволил выделить основные институты, принимающие решения в сфере совершенствования правового регулирования цифровой экономики и функционирующие в соответствии с формальными правилами и нормами.

В целях определения функциональных особенностей и иерархии полномочий участников рассматриваемого процесса установленные институты были классифицированы по типам организационных форм отношений между ними (Дегтярев, 2004, с. 289).

-

1. Консультативно-совещательные институты (экспертные структуры на стыке государственного, общественного и частного секторов):

-

- Автономная некоммерческая организация (АНО) «Цифровая экономика» аккумулирует интересы представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти посредством выстраивания диалога и координации взаимодействия между ними.

-

- Центр компетенций (Фонд «Сколково») формирует тематические подгруппы экспертов из различных отраслей и организаций и направляет разработанные ими проекты актов на рассмотрение рабочей группе «Нормативное регулирование».

-

- Рабочая группа «Нормативное регулирование» консолидирует представителей экспертного сообщества в соответствующей предметной области, которые выражают позиции и интересы бизнеса и органов государственной власти в отношении представленных на рассмотрение проектов актов.

-

2. Координационно-согласовательные институты («горизонтальные» модели межведомственных связей для координации внутригосударственных органов в целях согласования и доработки проектов государственных решений):

-

- Минэкономразвития России является ответственным органом государственной власти за реализацию федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды», а также осуществляет согласование утвержденных на заседании рабочей группы «Нормативное регулирование» проектов актов.

-

- Правительственная комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности осуществляет контроль за реализацией федерального проекта (далее – Правительственная комиссия).

-

- Президиум Правительственной комиссии рассматривает согласованные Минэкономразвития России проекты актов и направляет их на рассмотрение в Правительство Российской Федерации.

-

3. Субординационно-резолютивные институты («вертикальные модели» поэтапного административного согласования и утверждения государственных решений):

-

- Правительство Российской Федерации рассматривает подготовленные проекты актов и принимает решение об их утверждении или внесении в Государственную Думу в зависимости от юридической силы представленного на рассмотрение проекта акта.

-

- Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – Президиум Совета при Президенте Российской Федерации) определяет повестку стратегии и направлений развития нормативного правового регулирования цифровой экономики, рассматривает и утверждает план мероприятий по разработке проектов актов.

Второй этап исследования (стадиальный)

На основе разработанной методологии представляется необходимым рассматривать указанную ранее систему управления программой посредством интерпретации ее положений в стадиально-циклическую модель, используя в качестве субъектов процесса принятия решений выявленные на предыдущем этапе исследования институты.

Этап формирования повестки (agenda setting) направлен на определение приоритетных направлений нормотворчества и включение их в официальную повестку публичной политики государственных органов. На данном этапе Президиум Совета при Президенте Российской Федерации утверждает паспорт программы, определяющий план мероприятий «дорожной карты» по совершенствованию нормативного правового регулирования цифровой среды. План мероприятий включает в себя набор поставленных целей и планируемых результатов, механизмом достижения которых является разработка и принятие соответствующих нормативных правовых актов и концепций регулирования.

На этапе разработки проектов актов (policy formulation) участвуют: 1) организация (разработчик), определенная Минэкономразвития России; 2) тематические подгруппы, созданные и функционирующие на базе центра компетенций (Фонд «Сколково»); 3) головной исполнитель федерального проекта – Минэкономразвития России.

Утверждение проектов актов (policy adoption) состоит из многоступенчатой иерархичной структуры, представляющей собой последовательность действий: 1) рассмотрение подготовленных проектов актов – рабочая группа «Нормативное регулирование»; 2) подготовка заключения на проекты актов по результатам их рассмотрения рабочей группой – АНО «Цифровая экономика»; 3) согласование проектов актов соисполнителями мероприятий федерального проекта – Минэкономразвития России; 4) рассмотрение и согласование проектов актов – Президиум Правительственной комиссии; 5) внесение согласованных проектов актов в Правительство Российской Федерации – Президиум Правительственной комиссии; 6) подготовка к рассмотрению Правительством Российской Федерации внесенных проектов актов – Аппарат Правительства Российской Федерации.

Следует отметить существенное регламентационное послабление к подготовленным в рамках данной процедуры проектам актов – оценка регулирующего воздействия (ОРВ) не является обязательной, ее проведение происходит только в случае принятия соответствующего решения Президиумом Правительственной комиссии или рабочей группой «Нормативное регулирование» (Ефремов, 2018, с. 50).

Процедура утверждения подготовленных проектов нормативных правовых актов отличается в зависимости от их юридической силы. Применительно к проектам подзаконных актов (постановления, распоряжения) предусмотрен более быстрый порядок принятия решений: рассмотрение и утверждение проектов актов происходит на заседании Правительства Российской Федерации, по результатам которого Председатель Правительства Российской Федерации подписывает указанные проекты актов с их последующим опубликованием.

В случае если речь идет о проекте федерального закона, путь принятия решения стандартен – через внесение законопроекта в Государственную Думу и принятие закона, его одобрение Советом Федерации, подписание Президентом Российской Федерации и официальное опубликование.

Реализация решений (policy implementation) осуществляется ответственными органами государственного управления за счет достижения целевых показателей плана мероприятий «дорожной карты» паспорта федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» – принятия нормативных правовых актов, направленных на регулирование отношений и установление правил поведения участников цифровой среды (госструктур, бизнеса и общества). Функции контроля за ходом реализации отведены Правительственной комиссии.

Этап оценки реализации решений (policy evaluation) проводится с точки зрения анализа поставленных целей и достигнутых результатов (результативность) и соотношения уровня издержек и выгод (эффективность). Ответственность за проведение оценки уровня результативности и эффективности руководителей федеральных проектов возложена на Президиум Правительственной комиссии.

Третий этап исследования (сетевой)

На основе полученных на первом и втором этапах исследования данных были выделены следующие институциональные среды, внутри которых происходит взаимодействие исследуемых участников процесса принятия решений:

-

1) среда разработки и предварительного утверждения проектов актов – рабочая группа «Нормативное регулирование»; 2) среда одобрения и окончательного утверждения актов – Президиум Правительственной комиссии; 3) среда контроля за реализацией проектов актов – Правительственная комиссия; 4) среда формирования повестки и определения стратегии развития нормотворчества – Президиум Совета при Президенте Российской Федерации.

На основе определенных институциональных сред и разработанной методологии были спроектированы сетевые модели основных стейкхолдеров (рис. 2–5), основанные на матрицах смежностей.

АВ. Майоров (ЛГУ)

С.В. Бессараб (Госдума)

М.Г. Кудрявцев (Госдума)

Д.В. Сазонов (Госдума)

Д.Г. Дубынин (Банк России)

Ф.Г. Ганиев. (Гс

А.А. Иванов (ВШЭ)

f ; А.Г. Аксаков (Госдума) Я.В.

О.Н. Алимова (Госдума)

.А Жигарев (Госдума) ► д.В. Попова (Сбербанк)

Я.В. Мандрон (Почта России)

—а

В.В. Кулик(ВТБ)

и

//^<Ибвак (Минюст)

1.В. Щур-Труханович (Минэк)

А.В. Орехович (ФРИИ)

.В. Ражковский (ДИТ Москвы)

В.В. Федулов (Минэк)

В.А. Вайпан (МГУ)

А:Н.~Голомолзин (ФАС)

РГ «НОРМАТИВНА

/ЛИРОВАНИЕ»

В.В. Маньков (ЦМСПИ) ф М.В. Якушев

О.Б. Пак (Минцифра)

И.И. Кучеров (ИЗиСП)

*" —«лтк^^ей^^^

А.Ю.По*кова(1С)

Ибрагимов (МТС) \^Х, — ^>< Д^х^^ И.Н. Сиренко (Ростелеком)

(USM/Мегафон)

Л.Н. Бокова (Минцифра)

И.Ю. Алексеев (Яндекс)

Е.А. Борисенк *

Представители

и Бирюков (Вымпелком)

«сс> В.Б. Наумов (Дентоне)

Шипов (Уралхим)

Т.В. Матвеева (Администрация Президента)

Д.М. Тер-Степанов (АНО Цифровая экономика)

АНО ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

И. А. Дроздов(Сколково)

С.Н. Лещенко (Проектный офис)

^ госсектора

Q нко

^ частного сектора и госкорпорации

Рис. 2. Сеть № 1, рабочая группа «Нормативное регулирование» / Fig. 2. Network no. 1, working group “Normative regulation”

Сеть № 1. Рабочая группа «Нормативное регулирование» (рис. 2).

Низкая степень централизации (0.3) свидетельствует о гетерогенности сети. Это означает, что в сети отсутствует единый центр принятия решений. Следовательно, участники сети будут стремиться к нахождению компромиссов при принятии решений. Показатель модулярности (0.45) демонстрирует наличие различимой структуры и склонность сети создавать внутри себя качественные сообщества (кластеры).

Анализ позволяет выделить следующие сообщества с наибольшим объемом межструктурных связей: 1) парламентский кластер (депутаты О. Н. Алимова, А. Г. Аксаков, С. В. Бессараб, Ф. Г. Ганиев, Е. Г. Драпеко, С. А. Жигарев, М. Г. Кудрявцев, Д. В. Сазонов); 2) коммерческий кластер (представители QIWI, 1C, Яндекс, Газпромбанк, Mail.ru, Глонасс, СКБ-Контур, Дентонс, Пепеляев Групп); 3) кластер операторов связи (представители МТС, Вымпелком, Мегафон, Ростелеком); 4) кластер представителей АНО «Цифровая экономика» (Д. М. Тер-Степанов, И. А. Дроздов, С. Н. Лещенко); 5) кластер Министерства цифрового развития (Л. Н. Бокова, О. Б. Пак); 6) кластер Минэкономразвития России (Л. В. Щур-Труханович, В. В. Федулов). Оставшиеся участники сети содержат наименьший объем межструктурных связей, а также являются элементами структурных провалов сети. Это свидетельствует о том, что среди них будут менее всего формироваться коалиции для продвижения (или блокировки) того или иного решения. Следовательно, им придется занимать одну из позиций перечисленных выше сообществ.

Наиболее авторитетными акторами в данной сети являются представители операторов связи (0.033 PR), наименее – представители госкорпораций, некоммерческих организаций и органов исполнительной власти (0.006 PR).

Сеть № 2. Президиум Правительственной комиссии (рис. 3). Средняя степень централизации (0.46) свидетельствует о промежуточном состоянии сети между гетерогенностью и гомогенностью, что означает более централизованный характер принятия решений по сравнению с сетью № 1. Низкий показатель модулярности (0.24) показывает, что сеть имеет слабо различимую структуру и менее склона к созданию качественных кластеров. Следовательно, формирующиеся внутри сети сообщества будут менее устойчивыми и более зависимыми от центра принятия решения (кластера, занимающего центральную позицию в сети). Таким образом, для определения внутренних сообществ сети необходимо учитывать не только наличие структурных провалов и степень межстуктурных связей, но также принимать во внимание степень центральности участников сети.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

Э.В. Черновольцев(ФСБ) ^

► /

В, В. Белановский (ФСО)

' / ► '--

А.М. Ивашко (ФСБ)

Т.В. Матвеева (Администрация Президента)

А.А. Иванченко (ВЭБ) 1 О.Б. Пак (Миндифра)

® Е.Ю. Кисляков (Минцифра) ►

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

Е.В. Комар (Аппарат Правительства)

Л.Л. Левин (АппаратПравитель

О.Н. Скоробогатова (Центробанк)

I с Д.Н. Чернышенко (Правительство)

ПРЕЗИДИУМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ----- .

¥

1рави1

Е.В. КоБНир (АНО Цифровая экономика)

/I । М.Г. Решетников (Минэк)

.В. Федулов (Минек)

। ► О-В. Тарасенко (Минее)

В.В.

К.М. Калинин (Проектный офис)

И.А, Окладников (Минфин)

Е.Е. Черняков (ФОМС) ►

Представители

О.Е, Бочаров (Минпромторг)

П.С. Пугачев (Минздрав)

► госсектора

Q НКО

Рис. 3. Сеть № 2, Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности / Fig. 3. Network no. 2, Presidium of the Government commission on digital development, use of information technologies for improvement of quality of life and conditions of conducting business activity

Центральную позицию в сети занимает 1) правительственный кластер (Д. Н. Чернышенко, Л. Л. Левин, Л. В. Осипов, Е. В. Комар). Далее по степени централизации следуют: 2) кластер Минцифры России (М. И. Шадаев, О. Б. Пак, Е. Ю. Кисляков); 3) кластер Минэкономразвития России (М. Г. Решет- ников, В. В. Федулов, О. В. Тарасенко); 4) кластер ФСБ (Э. В. Черновольцев, А. М. Ивашко). Оставшиеся акторы не обладают межструктурными связями и являются структурными провалами сети.

Наиболее авторитетными участниками сети являются: Д. Н. Чернышенко (Правительство Российской Федерации) (0.053 PR), М. А. Шадаев (Минцифры России) (0.049 PR), Е. В. Комар (Аппарат Правительства Российской Федерации) (0.046 PR), Л. Л. Левин (Аппарат Правительства Российской Федерации) (0.046 PR), М. Г. Решетников (Минэкономразвития России) (0.042 PR). Наименее – представители Минпромторга Росиии (0.013 PR), Минфина России (0.013 PR), Минздрава России (0.013 PR), ВЭБ.РФ (0.013 PR) и ФОМС (0.013 PR).

Сеть № 3. Правительственная комиссия (рис. 4). Рост степени централизации (0.47) позволяет охарактеризовать данную сеть как еще более гомогенную, чем сеть № 2, с выраженным центром принятия решений. Низкий показатель модулярности (0.22) указывает на менее выделенную структуру сети и слабый потенциал для формирования качественных кластеров. Как следствие, несмотря на большое количество участников сети, межструктурными связями обладает небольшая группа акторов, вследствие чего необходимо принимать во внимание показатели централизации

участников сети.

А.В. Дюков (Газпром)

АЛ. Турчак (Совет Федерации)

Э.С. Набиуллина (Банк России)

АЮ. Назаров (Ростех)

Л

В.В. Селин (ФСГЭК)

Г.О. Греф (Сбербанк)

А.Л. Кудрин (Счетная Палата)

А.Е. Хинштейн (Госдума)

В.Д. Шулика (МВД)

М.Э, Осеевский (Ростелеком)

АЮ. Липов (Роскомнадзор)

Э.В. Черновельцев (ФСБ)

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

А.Ю. Воробьев

В.В. Беленовский (ФСО) „ М.В. Мишустин (Правительство)

^Т.В. Матвеева (Администрация Президента) - '

.Р, Белоусов(Правительстао)

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ

М.И. Шадаев (Минцифра)

ПРЕЗИДИУМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ

М.Г, Решетников (Минах)

1. Левин (Аппарат Правительства)

ЕВ, Комар (АппаратПравительства) АГ. Силуани(мМин)

ПРАВИТЕЛЬСТВО

_

А.О. Котянов(Минтруд)

К.А. Чуйченко (Минюст)

С.С. Кравцов (Минпрос) В.Н. фальков (Минобр)

Д.В. Мантуров (Минпромторг)

М.А. Мурашко (Минздра в)

Представители

► госсектора

Q нко а госкорпорации

Рис. 4. Сеть № 3, Правительственная комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности / Fig. 4. Network no. 3, Government commission on digital development, use of information technologies for improvement of quality of life and conditions of conducting business activity

Центральную позицию в сети занимает единственная группа акторов, обладающая устойчивыми межструктурными связями: 1) правительственный кластер (М. В. Мишустин, А. Р. Белоусов, Д. Н. Чернышенко, Л. Л. Левин, Е. В. Комар). Оставшиеся акторы не обладают межструктурными связями и являются структурными провалами сети.

Наиболее авторитетными участниками сети являются: Д. Н. Чернышенко (Правительство Российской Федерации) (0.051 PR), М. В. Мишустин (Правительство Российской Федерации) (0.049 PR), Е. В. Комар (Аппарат Правительства Российской Федерации) (0.04 PR), А. Р. Белоусов (Правительство Российской Федерации) (0.035 PR). Наименьшим авторитетом обладают представители госкорпораций (0.01 PR) и законодательных органов власти (0.01 PR).

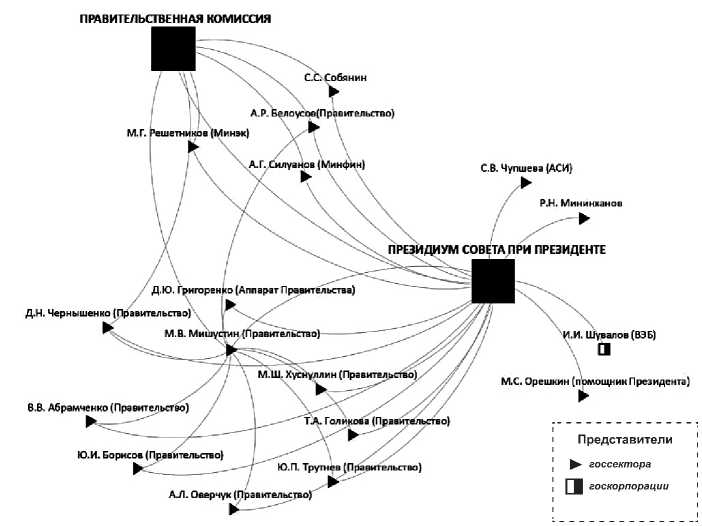

Сеть № 4. Президиум Совета при Президенте Российской Федерации (рис. 5). Данная сеть обладает наивысшей степенью централизации из исследуемых (0.55), что корреспондирует гомогенному статусу сети и централизованному характеру принятия решений. Наименьший показатель модулярности (0.1) позволяет сделать вывод о еще более низкой структурированности сети и качестве межструктурных связей формирующихся кластеров.

Рис. 5. Сеть № 4, Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам / Fig. 5. Network no. 4, Presidium of the Presidential council for strategic development and national projects

Центральная позиция в сети по-прежнему принадлежит представителям 1) правительственного кластера (М. В. Мишустин, А. Р. Белоусов, Д. Н. Чернышенко, Д. Ю. Григоренко, В. В. Абрамченко, М. Ш. Хуснуллин, Ю. И. Борисов, Ю. П. Трутнев, А. Л. Оверчук, Т. А. Голикова). Оставшиеся акторы не обладают межструктурными связями и являются структурными провалами сети.

Наиболее авторитетными акторами являются: М. В. Мишустин (Правительство Российской Федерации) (0.14 PR), Д. Н. Чернышенко (Правительство Российской Федерации) (0.05 PR), А. Р. Белоусов (Правительство Российской Федерации) (0.05 PR). Наименьшим – М. С. Орешкин (помощник Президента Российской Федерации) (0.01 PR), Р. Н. Минниханов (Республика Татарстан) (0.01 PR), С. В. Чупшева (Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов) (0.01 PR), И. И. Шувалов (ВЭБ.РФ) (0.01 PR).

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные в ходе исследования результаты могут быть интерпретированы следующим образом:

-

1. Как демонстрирует анализ сетевых характеристик определенных авторами институциональных сред (каждая из которых соответствует последовательному этапу прохождения проекта решения), в созданных при государственных структурах органах управления реализацией федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» наблюдается усиление централизованного характера процесса принятия решений, степень централизации которого увеличивается прямо пропорционально уровню обсуждения государственного решения.

-

2. Институциональный и стадиальный этапы исследования свидетельствуют о том, что роль частного сектора, в состав которого входят представители крупнейших инновационных и технологических российских компаний, заключается в разработке и экспертной оценке проектов нормативных правовых актов и аналитических материалов, подготовленных во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» по реализации федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды».

-

3. В ходе сетевого этапа исследования выявлено, что представители государственных корпораций9 входят в верхнеуровневую структуру системы управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и принимают участие в процессе принятия решений как на этапе контроля за реализацией федерального проекта через Правительственную комиссию, так и на этапе определения повестки и утверждения планов мероприятий по разработке проектов актов через Президиум Совета при Президенте Российской Федерации. Авторы считают, что данное обстоятельство увеличивает вероятность появления регуляторных рисков для частного сектора вследствие возникновения «окна возможностей» (window opportunity) для лоббирования интересов со стороны госкорпораций, что может быть выражено в форме создания законодательных преференций для укрепления доминирующего положения на новых рынках цифровых технологий. Иными словами, в неоинституциональной логике госкорпорации оказываются в более привилегированном положении в «организационном поле» (могут напрямую работать с центром принятия решений, хотя и не обладают абсолютным влиянием), что дает им возможность ограничивать доступ к ресурсам для других конкурентов, включая частный бизнес (Hoffman, 2001, p. 135)10.

-

4. Применение разработанной авторами методологии можно обосновать корреляцией полученных в результате сетевого этапа исследования показателей высокого уровня участия представителей Минцифры и Минэкономразвития России в процессе формирования нормативного регулирования цифровой экономики России11. В ходе институционального и стадиального этапов исследования выявлены функциональные роли указанных ведомств, в соответствии с которыми они являются ответственными федеральными органами исполнительной власти за реализацию национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» соответственно. Тем самым авторы предполагают, что для продвижения интересов частного сектора именно данные министерства становятся ключевыми «точками доступа» (access points), кото-

- рые могут быть использованы для донесения позиции бизнес-сообщества в отношении обсуждаемых в политико-управленческом поле проектов нормативных правовых актов.

Авторы предполагают, что следствием данной динамики может стать сильный дисбаланс в сторону государство-центричных отраслевых решений в процессе создания нового нормативно-правового поля, что способно бюрократизировать процесс принятия решений, то есть усилить организационную логику в ущерб гибкости и креативности, как того требует декларируемый в национальной программе подход к новому регулированию. Подобное явление, о котором неоднократно писал Г. Аллисон, может привести к доминированию логики соответствия (шаблонности) и рутинных процедур над принятием нестандартных решений, порой не имеющих аналогов (Аллисон и Зеликов, 2012, с. 170).

Кроме того, согласно результатам сетевого этапа исследования, из процесса обсуждения исключены ведущие российские деловые ассоциации (Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата Российской Федерации). Отсюда следует рекомендация от авторов о необходимости для бизнеса располагать собственными ресурсами и инструментами для воздействия на процесс принятия решений, что ведет к возрастанию значимости функции по связям с органами государственной власти (government relations) (Тетерюк, 2017).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современных исследованиях значительное внимание уделяется изучению цифровой экономики на макроуровне, который позволяет оценить экономические эффекты цифровизации механизмов рыночных отношений и перспективы цифровой трансформации институтов устойчивого развития в целом. Между тем данная сфера мало изучена с точки зрения микроуровня. В результате вне рамок исследований остаются вопросы, «как» и «почему» принимаются соответствующие решения, направленные на реализацию изучаемых на макроуровне аспектов цифрового развития экономики.

Полученные в статье результаты помогают обозначить вектор развития исследований в данном направлении. Используемые методы позволили апробировать предлагаемые авторами аналитические инструменты изучения процесса принятия решений на примере сферы разработки нормативного правового регулирования цифровой экономики России. В результате чего на институциональном этапе была произведена систематизация институтов в рассматриваемой области по типам организационных форм отношений между ними, стадиальный этап позволил воспроизвести формальную циклическую модель этапов прохождения проектов решений, на сетевом этапе удалось выявить внутрисетевые сообщества (кластеры) и определить диспозицию центральных акторов институциональных сред, формирующихся внутри рассматриваемого процесса принятия решений.

Проведенный анализ подтверждает выдвинутую во введении гипотезу о формировании цифровой экономики в качестве новой сферы отраслевой политики, о чем свидетельствуют создаваемые при государственных структурах органы управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и декларируемый в федеральном проекте новый подход к регулированию, а также наблюдаемые в результатах исследования процессы по активизации ролей Минцифры и Минэкономразвития России в формировании нормативного регулирования цифровой экономики страны.

Список литературы Опыт разработки методологии анализа процесса принятия решений в сфере регулирования цифровой экономики в России

- Аллисон Г., Зеликов Ф. Квинтэссенция решения: на примере Карибского кризиса 1962 года / Пер. с англ. под ред. С. Сараджяна, Н. Абдуллаева. М.: URSS, Кн. дом "Либроком", 2012. 528 с.

- Бычкова О. В. Умное регулирование: как предотвратить появление необоснованных регулирующих правил. СПб: Изд-во Европ. ун-та в СПб., 2018. 392 с.

- Ваславский Я. И., Габуев С. В. Варианты развития электронного правительства. Опыт России, США, КНР // Международные процессы. 2017. Т. 15, № 1. С. 108-125. DOI: 10.17994/IT.2017.15.1.48.9

- Дегтярев А. А. Принятие политических решений. М.: Кн. дом "Университет", 2004. 416 с.

- Дегтярев А. А., Бондарев М. Д., Тетерюк А. С. Учет взаимосвязи циклической динамики "внешней" и "внутренней" среды работы бизнес-организаций в современном GR-менеджменте // Вестник МГИМО Университета. 2018. № 1. С. 63-93. DOI: 10.24833/2071-8160-2018-1-58-63-93