Опыт реализации программы подготовки педагогов дополнительного образования детей к инновационной деятельности

Автор: Прохорова Мария Петровна, Лебедева Татьяна Евгеньевна

Журнал: Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров @journal-ipk74

Рубрика: Гипотезы, дискуссии, размышления

Статья в выпуске: 3 (44), 2020 года.

Бесплатный доступ

Проблема исследования и обоснование ее актуальности. В настоящее время в образовательной практике наблюдается противоречие между большой потребностью организаций дополнительного образования детей в педагогах, способных к полноценной инновационной педагогической деятельности, и дефицитом программ дополнительного образования, обеспечивающих подготовку к инновационной деятельности в проектном формате. В связи с этим разработка и апробация таких программ является актуальной и востребованной. Цель исследования - описание экспериментальной работы по подготовке педагогов дополнительного образования детей к инновационной деятельности в рамках дополнительной образовательной программы, реализуемой в университете. Методология (материалы и методы) Экспериментальная работа проведена с использованием методик Г. В. Яковлевой («Экспертная карта уровня инновационной компетентности педагогов», используемая для комплексной оценки уровня развития всех компонентов инновационной деятельности) и Л. Н. Бережновой (методика оценки уровня саморазвития и самореализации педагогов в профессиональной деятельности), результаты эксперимента обработаны стандартными методами математической статистики (вычисление средних показателей, отклонения, размаха вариации). Результаты В результате экспериментальной работы по апробации разработанной модели и реализации программы подготовки к инновационной деятельности были установлены качественные и количественные изменения по всем компонентам готовности к данному виду деятельности. Изменилось отношение педагогов к саморазвитию, снизилась их потребность в педагогической поддержке при внедрении новшеств, педагоги стали более адекватно оценивать себя и свои возможности. Уточнены условия эффективности программ ДПО по подготовке педагогов дополнительного образования детей к инновационной деятельности, среди которых модульность и вариативность содержания программы, проектный характер практической подготовки, активное взаимодействие всех участников образовательного процесса.

Педагог дополнительного образования детей, обучение, инновационная деятельность, проект, программа дополнительного образования

Короткий адрес: https://sciup.org/140251065

IDR: 140251065 | УДК: 378.091.398+371.123

Текст научной статьи Опыт реализации программы подготовки педагогов дополнительного образования детей к инновационной деятельности

В настоящее время инновационным преобразованиям в сфере образования, в частности дополнительного образования детей, уделяется пристальное внимание как со стороны исследователей, так и со стороны практиков. Инновационная деятельность педагогов становится важнейшим механизмом обеспечения качественного дополнительного образования в условиях конкуренции на рынке образовательных услуг. Посредством инновационной деятельности педагогов в образовательных организациях внедряются разнообразные педагогические и управленческие новшества, разрабатываются способы взаимодействия с обучающимися, совершенствуется образовательная деятельность в целом. Инновационная деятельность педагогов становится неотъемлемой педагогической функцией, которая объединяет умения педагога проводить необходимые исследования, выдвигать идеи по совершенствованию образовательного процесса, искать необходимые ресурсы, подбирать адекватные технологии и формы обучения, оценивать результаты внедрения новшеств в образовательный процесс.

Наиболее часто инновационная деятельность реализуется в форме проектов, последние превратились в наиболее востребованную и распространенную форму повышения качества образования и продвижения новых идей по развитию образования. В масштабах системы дополнительного образования детей именно инновационные проекты позволяют точечно и своевременно поддерживать лучшие образовательные практики, распространять передовой педагогический опыт, поддерживать лучших педагогов и мотивировать тех педагогов, которые способны развивать дополнительное образование.

Несмотря на высокую значимость способности педагогов дополнительного образования детей к инновационной деятельности, в образовательной практике наблюдается противоречие между большой потребностью организаций до- полнительного образования детей в педагогах, способных к полноценной инновационной педагогической деятельности, и дефицитом программ дополнительного образования, обеспечивающих подготовку к инновационной деятельности в проектном формате.

Именно это противоречие составляет проблему данного исследования.

Традиционные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки ориентированы на формирование лишь теоретического представления об инновационной деятельности в системе дополнительного образования детей, поэтому потребность в программе, которая обеспечивала бы реальное развитие умений и навыков оформления и реализации педагогических и воспитательных новшеств в форме проектной деятельности, высока.

Целью работы выступает описание опыта реализации программы ДПО по подготовке педагогов дополнительного образования детей к инновационной деятельности.

Задачи исследования:

‒ изучить источники, раскрывающие возможности педагогов дополнительного образования детей к инновационной деятельности;

‒ подобрать методический инструментарий для определения потребности педагогов дополнительного образования детей в подготовке к инновационной проектной деятельности и провести соответствующую диагностику;

‒ провести экспериментальную работу по реализации программы ДПО, обеспечивающей овладение педагогами умений и навыков инновационной деятельности в формате проекта;

‒ сформулировать соответствующие выводы.

Обзор литературы

Инновационная деятельность в дополнительном образовании детей представляет собой комплексную деятельность, обеспечивающую развитие системы дополнительного образования и повышение его качества посредством разнообразных новшеств (организационных, содержательных, технологических, методических и пр.).

Начало исследованиям инновационной деятельности педагогов было положено в середине 1990-х гг., они отражены в работах К. Ангелов-ски, С. В. Лазарева, Б. П. Мартиросяна, М. В. Кларина и др. [1‒3]. Первоначально исследования инновационной педагогической деятельности касались работы непосредственно педагогов общего образования и были направлены на обеспечение обновления содержания и методов обучения в соответствии с изменениями запросов демократического общества. Основными вопросами для изучения были роль инновационной деятельности в развитии образования, компоненты инновационной деятельности, способы вовлечения педагогов в работу по обновлению системы общего образования, барьеры инновационной деятельности [3; 4].

Дальнейшие исследования инновационной деятельности педагогов осуществлялись в основном в русле личностно ориентированного и деятельностного подходов, в рамках которых особое внимание уделялось вопросам развития личности педагога и его профессиональных способностей, формирования навыков творческой самореализации (В. А. Адольф, Н. М. Анисимов и др.) [5; 6]. Обобщение опыта подготовки педагогов дополнительного образования детей к инновационной деятельности освещено в работах А. В. Золотаревой, М. А. Куличкиной, Т. М. Назаренко-Матвеевой и др. [7‒9].

При этом работ и исследований, касающихся непосредственно инновационной деятельности педагогов дополнительного образования детей и подготовки к ней, не так много. Так, роль инновационной деятельности педагогов дополнительного образования детей в инновационном развитии образовательных организаций раскрывается в исследованиях Ф. Р. Султановой, А. В. Фоминой1 [10]. Большое количество работ посвящено вопросам методической подготовки педагогов к инновационной деятельности (В. Н. Иванченко и др.). Модели и особенности подготовки педагогов к инновационной деятельности раскрываются в трудах Т. Н. Назаренко-Матвеевой, О. И. Нагеля и др. авторов [9].

Непосредственно вопросам инновационной деятельности педагогов в системе дополнительного образования детей посвящено не такое большое количество исследований, что свидетельствует о недостаточной степени разработанности данной проблемы. Так, сущност- ные характеристики и особенности инновационной деятельности педагогов дополнительного образования раскрываются в работах А. Г. Асмолова [11], условия вовлечения педагогов дополнительного образования детей в инновационную деятельность раскрыты в работах О. В. Голубевой, Ж. В. Чайкиной [12]. Кроме того, отдельно стоит упомянуть работы, представляющие модели управления инновационной деятельностью в учреждениях дополнительного образования детей и описывающие соответствующий опыт (например, работы Ф. Р. Султановой) [10].

Такие работы позволяют проанализировать условия поддержки педагогов дополнительного образования в ситуации инновационных поисков и взаимодействия.

Также отдельно стоит отметить исследования, посвященные использованию дистанционных технологий при реализации программ ДПО, которые свидетельствую о широких возможностях реализации таких программ в дистанционном формате [13; 14].

В соответствии с этим определим, что компонентами инновационной деятельности педагогов дополнительного образования детей выступают исследовательский, проектный и методический компоненты, которые образуют в своей совокупности интегративный компонент, отражающий специфику инновационной деятельности педагогов дополнительного образования детей [15; 16].

Интегративный характер инновационной деятельности педагогов дополнительного образования выражается в неразрывной взаимосвязи исследовательской, методической и проектной деятельности, которые позволяют выявить актуальные потребности образовательной практики, их методически обработать и спроектировать их внедрение и распространение.

Закономерно, что потребность в инновационном преобразовании системы дополнительного образования детей зафиксирована в документах стратегического характера, касающихся перспективных направлений развития этой системы. Анализируя Концепцию развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014 г.), можно указать на ряд положений данного документа, подтверждающих значение инновационной деятельности педагогов допол- нительного образования в развитии изучаемой образовательной системы2.

Во-первых, в Концепции указано, что основным преимуществом дополнительного образования детей является его персонализация, вариативность содержания и форм, а также адаптивность к возникающим изменениям. В практике дополнительного образования это означает добровольность выбора детьми и их родителями образовательных программ в соответствии с их интересами, склонностями и ценностями, их возможность определять режим обучения и темп освоения образовательной программы в рамках индивидуальной образовательной траектории. Обеспечить такую организацию дополнительного образования детей можно только при условии постоянного участия педагогов в изучении образовательных потребностей и интересов обучающихся и оперативном обновлении содержания и технологий дополнительного образования.

Во-вторых, в данном документе определены тенденции трансформации системы дополнительного образования детей, в рамках которых осуществляется инновационная деятельность педагогов дополнительного образования, среди которых:

‒ расширение использования новых технологий (например, инженерных, сетевых, компьютерно-мультипликационных, антропных и пр.) и форм (таких как эксплораториумы, «города профессий», парки научных развлечений, творческие мастерские, тематические парки и пр.) образовательной практики;

‒ расширение и видоизменение рынка услуг и сервисов дополнительного и информального образования (за счет распространения онлайн-ресурсов, мобильных приложений, виртуальных образовательных пространств и пр.).

Таким образом, актуальность разработки и реализации программ ДПО, обеспечивающих подготовку педагогов дополнительного образования детей к инновационной деятельности, не вызывает сомнений.

Методология (материалы и методы)

Экспериментальная работа по подготовке педагогов дополнительного образования к ин- новационной деятельности проводилась на базе Мининского университета в апреле – мае 2020 г. В ней приняло участие 36 педагогов учреждений дополнительного образования детей, 100% которых имеют высшее педагогическое образование, 67% имеют первую квалификационную категорию и 33% ‒ высшую.

Экспериментальная работа включала два взаимосвязанных этапа: изучение состояния готовности педагогов дополнительного образования к инновационной деятельности и реализация программы дополнительного образования педагогов, направленной на развитие их умений осуществлять инновационную деятельность.

Для оценки готовности к инновационной педагогической деятельности был подобран диагностический материал, включающий следующие методики и материалы.

-

1. «Экспертная карта уровня инновационной компетентности педагогов» Г. В. Яковлевой, используемая для комплексной оценки уровня развития всех компонентов инновационной деятельности [16].

-

2. Методика оценки уровня саморазвития и самореализации в профессиональной деятельности педагогов Л. Н. Бережновой, обеспечивающая оценку мотивационного компонента готовности к инновационной деятельности [1; 7; 9].

-

3. Опросники, разработанные автором для определения условий осуществления инновационной деятельности педагогов и барьеров для ее осуществления.

В качестве рабочего инструмента использовалась экспертная карта, включающая 39 вопросов, и направленная на выявление готовности к инновационной деятельности по мотивационному, содержательному, технологическому, методическому, оценочному и организационному компонентам. Оценка готовности к инновационной деятельности осуществлялась в двух разрезах: в разрезе самооценки педагогом собственного уровня готовности к инновационной деятельности и в разрезе оценки педагога с позиции экспертов (экспертами выступали руководитель образовательной организации, члены методического объединения педагогов, всего каждый педагог был оценен четырьмя экспертами, формировавшими среднюю оценку).

Целью исследования, проведенного на начальном этапе эксперимента, было определение уровня готовности педагогов дополнительного образования к инновационной деятельности для дальнейшей разработки методических и организационно-управленческих мероприятий в дистанционном формате обучения.

Гипотезой исследования выступало предположение, что у педагогов дополнительного образования в наименьшей степени развиты методический и организационный компоненты готовности к инновационной деятельности, что проявляется, в свою очередь, в недостаточной развитой способности обосновать и организовать реализацию инновационной идеи в практической педагогической деятельности.

Для оценки изменений в готовности педагогов дополнительного образования детей к инновационной деятельности на втором этапе экспериментальной работы (после реализации программы дополнительного образования в дистанционном формате) повторно применялись те же методики, что позволило продемонстрировать изменения в уровне готовности к этому виду деятельности.

Для проведения второго этапа экспериментальной работы была разработана программа дополнительного профессионального образования «Инновационная деятельность педагогов дополнительного образования детей: формат проекта». Подготовка и реализация предлагаемой программы предполагала разработку слушателем индивидуального проекта, посвященного описанию, обоснованию и оформлению инновационной идеи по совершенствованию образовательного процесса организации дополнительного образования детей.

Программа дополнительного профессионального образования «Инновационная деятельность педагогов дополнительного образования детей: формат проекта» рассчитана на 72 аудиторных часа.

Цель программы: совершенствование общепрофессиональных и профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования детей и специалистов организаций дополнительного образования, необходимых для эффективной реализации инновационной деятельности. Разработанная программа дополнительного образования включала 4 относительно независимых модуля, которые обучающиеся могут осваивать в любом порядке и составе: модуль 1 является вводным, а остальные модули 2, 3, 4 раскрывают возможности и технологии разработки инновационных проектов в разных, наиболее часто встречающихся в образовательной практике форматах – формате образовательной технологии, формате инновационного мероприятия и в формате инновационного конкурсного проекта. Целевая аудитория данной программы – педагоги дополнительного образования детей, специалисты и административно-управленческие работники организаций дополнительного образования детей. Обучение по данной программе велось по модели смешанного обучения в дистанционном формате, в рамках которой педагоги самостоятельно осваивали теоретический материал, затем обсуждали проблемные вопросы на видеоконференции, а после получали индивидуальные консультации по содержанию выполняемого индивидуального проекта. Модель смешанного обучения становится наиболее востребованной и эффективной формой реализации программ дополнительного профессионального образования, сочетая возможности дистанционного и аудиторного обучения. В результате обучения на втором, формирующем этапе экспериментальной работы создавались групповые проекты, удовлетворяющие следующим условиям:

-

1. Направленность инновационного проекта на решение актуальной проблемы образовательной практики в организации дополнительного образования детей.

-

2. Качественно разработанные стандартные компоненты проекта: описание идеи, целей и задач, целевой аудитории, возможностей и ограничений, результатов проекта.

-

3. Качественно проработанное обоснование проектной идеи: описание работ, ресурсов, команды, рисков проекта.

-

4. Представление результатов проекта посредством использования современных прикладных средств и программ, например, Microsoft Project.

Оценка выполненные инновационных проектов осуществлялась по 100-балльной шкале в соответствии со следующими критериями: владение методологическим аппаратом проектной деятельности в образовании, качество разработки содержания, предъявление результатов инновационного проекта и уровень рефлексивно- коммуникативных компетенций при защите результатов инновационного проекта.

Важными условиями обучения по программе дополнительного образования в дистанционном формате стали:

-

1. Возможность обучающихся обращаться к любым (как рекомендуемым, так и подобранным самостоятельно) информационным источникам – интернет-ресурсам, периодическим публикациям, результатам мероприятия пр.

-

2. Возможность обучающихся получать консультативную поддержку как со стороны преподавателей курса, так и со стороны коллеги и администрации образовательных организаций.

-

3. Возможность свободного общения, обсуждения, принятия решений относительно всех аспектов выполняемого группового проекта, что позволяло обучающимся развивать навыки групповой работы, сотрудничества.

Результаты и их описание

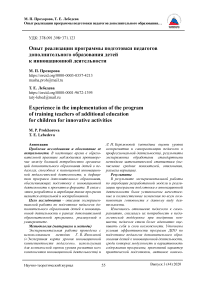

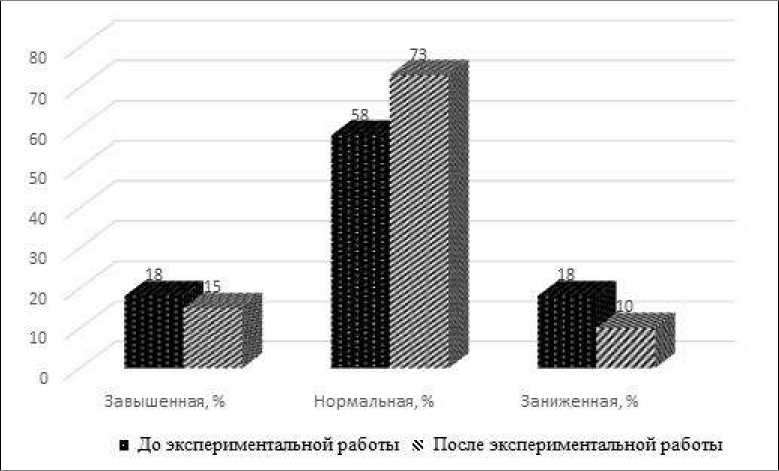

В логике экспериментальной работы после проведения обучения педагогов дополнительного образования по программе ДПО вначале оценивались изменения в готовности к инновационной деятельности по всем выделенным компонентам (по методике Г. В. Яковлевой). Использование предложенного инструментария позволило оценить все критерии готовности педагогов дополнительного образования детей к инновационной деятельности в виде проектов (табл. 1). Изменение средних оценок педагогов после экспериментальной работы представлено также на рисунке 1. Также наблюдается изменение соотношения педагогов дополнительного образования, находящихся на высоком, среднем и низком уровнях готовности к инновационной деятельности после проведенного обучения (табл. 2). Можно утверждать, что доля педагогов на высоком уровне готовности к инновационной деятельности по всем компонентам готовности увеличилась на 32%, на среднем – снизилась на 23,9%, на низком – снизилась на 8,8%. То есть произошло увеличение доли педагогов, находящихся на высоком уровне готовности к инновационной деятельности, за счет сокращения доли педагогов на среднем и низком уровне готовности. Далее оценивались изменение мотивации и отношение к самореализации и саморазвитию, которые на первом, констатирующем этапе эксперимента осуществлялись по методике Л. Г. Бережновой.

Таблица 1

Изменение уровня готовности к инновационной деятельности по компонентам после освоения программы ДПО

|

Компоненты готовности |

Самооценка,% |

Экспертная оценка, % |

Среднее значение, % |

|

До экспериментальной работы |

|||

|

Мотивационный |

77,1 |

68,6 |

72,9 |

|

Содержательный |

94,3 |

91,4 |

92,9 |

|

Технологический |

70,0 |

63,3 |

66,7 |

|

Методический |

67,5 |

61,3 |

64,4 |

|

Оценочный |

83,3 |

80,0 |

81,7 |

|

Организационный |

66,3 |

58,8 |

62,5 |

|

После экспериментальной работы |

|||

|

Мотивационный |

89,4 |

86 |

87,7 |

|

Содержательный |

96,5 |

94,3 |

95,4 |

|

Технологический |

84,6 |

79,9 |

82,25 |

|

Методический |

88,6 |

87 |

87,8 |

|

Оценочный |

89,7 |

85,6 |

87,65 |

|

Организационный |

87,3 |

85,6 |

86,45 |

|

Мотивационный |

89,4 |

86 |

87,7 |

Ж После эксперимента До эксперимента

Рис. 1. Изменение готовности педагогов к инновационной деятельности после экспериментальной работы

Таблица 2

Распределение педагогов по уровням готовности к инновационной деятельности после освоения программы ДПО

|

Компоненты готовности |

Высокий, % |

Средний, % |

Низкий, % |

|

До экспериментальной работы |

|||

|

Мотивационный |

23 |

69 |

8 |

|

Содержательный |

32 |

65 |

3 |

|

Технологический |

12 |

68 |

20 |

|

Методический |

16 |

70 |

14 |

|

Оценочный |

29 |

70 |

1 |

|

Организационный |

13 |

58 |

29 |

|

В среднем |

20,8 |

66,7 |

12,5 |

|

После экспериментальной работы |

|||

|

Мотивационный |

59 |

39 |

2 |

|

Содержательный |

52 |

48 |

0 |

|

Технологический |

41 |

52 |

7 |

|

Методический |

56 |

41 |

3 |

|

Оценочный |

65 |

34 |

1 |

|

Организационный |

48 |

43 |

9 |

|

В среднем |

53,5 |

42,8 |

3,7 |

Изменения в мотивационном компоненте готовности к инновационной деятельности представлены на рисунках 2, 3, 4. Доля педагогов дополнительного образования, положительно относящихся к саморазвитию и ощущающих потребность в ней, после экспериментальной работы выросло на 17%, снизилась доля скептически настроенных к саморазвитию педагогов на 19%.

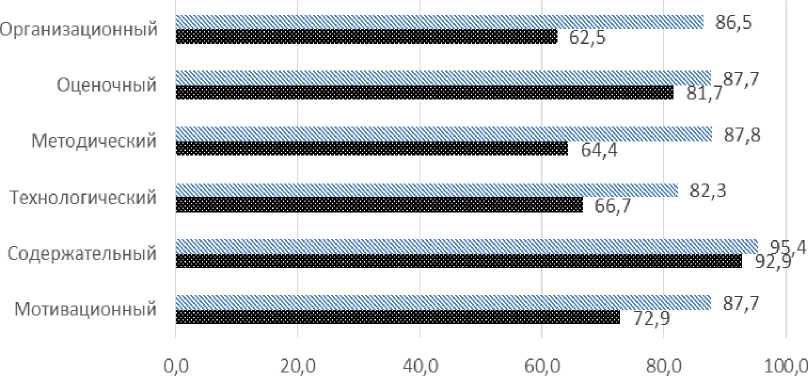

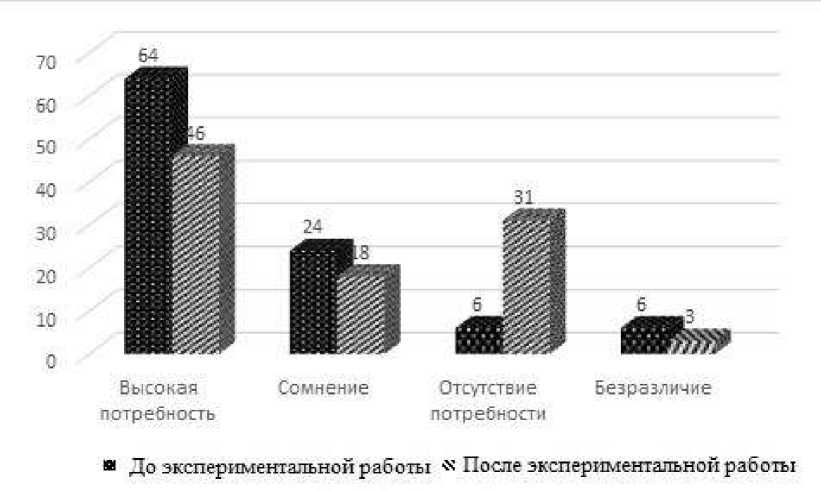

После экспериментальной работы педагоги, участвующие в эксперименте, стали лучше осознавать свои достижения и возможности, что отразилось в росте доли педагогов с нормальной самооценкой (на 15%) и снижении доли педагогов с заниженной и завышенной самооценкой (на 8% и на 3%) соответственно. Такой результат можно объяснить тем, что педагоги, которые ранее были не уверены в своих силах, после обучения осознали возможности участия в инновационной деятельности, поняли возможности участия в ней в качестве исполнителей, получили реальный технологический инструментарий на реализации новшеств в образовательной практике. Результаты наглядно свидетельствуют о том, что снизилась доля педагогов, которым необходима педагогическая поддержка (на 18%), снизилась доля педагогов, проявляющих сомнение в необходимости педагогической помощи (на 6%) и проявляющих безразличие к ней (на 3%), что, в общем, обусловило рост педагогов, ощущающих возможность самостоятельно организовать инновационную деятельность (рост на 25%).

Обсуждение

В результате экспериментальной работы по апробации разработанной модели и реализации программы подготовки к инновационной деятельности были установлены качественные и количественные изменения по всем компонентам готовности к данному виду деятельности.

Изменилось также отношение педагогов к саморазвитию, снизилась их потребность в педагогической поддержке при внедрении новшеств, педагоги стали более адекватно оценивать себя и свои возможности.

Результаты, полученные в ходе проведения экспериментальной работы, позволяют сформулировать ряд выводов, касающихся особенностей реализации программ дополнительного профессионального образования для педагогов в условиях электронно-образовательной среды университета:

‒ содержание программы должно носить вариативный и проблемно ориентированный характер, т. е. позволять формировать готовность к инновационной деятельности через решение значимых для педагогов противоречий и устранение имеющихся дефицитов;

‒ деятельностный проектный характер, позволяющий использовать имеющиеся ресурсы и воз- можности для разработки законченного образовательного продукта;

‒ практическая подготовка педагогов должна опираться на активное взаимодействие всех участников образовательного процесса и сторонних субъектов в онлайн-режиме, что позволит обеспечить поиск возможностей для реализации проекта в реальной образовательной практике;

Рис. 2. Изменение отношения педагогов дополнительного образования к саморазвитию

Рис. 3. Изменение соотношения педагогов по уровню самооценки

Рис. 4. Изменение соотношения педагогов, нуждающихся в педагогической поддержке

‒ структура программы ДПО должна быть гибкой и вариативной, т. е. предполагать возможность оперативного обновления ее компонентов, характеризоваться относительной автономностью компонентов и обеспечивать возможность представления этих компонентов в электронном формате.

Заключение

В качестве наиболее значимых результатов проведенной экспериментальной работы выступает, на наш взгляд, уточнение содержания и условий эффективной подготовки педагогов дополнительного образования детей к инновационной деятельности в рамках программы ДПО, реализуемой вузом.

Полученные результаты подтверждают, что подготовка педагогов к реализации инновационных проектов возможна в дистанционном формате в условиях электронной образовательной среды университета.

Кроме того, проведенная работа подтвердила эффективность модели смешанного обучения при реализации программ ДПО, поскольку для педагогов при обучении важна не столько теоретическая составляющая, сколько возможность получить своевременную консультацию как с преподавателями программы, так и с коллегами и представителями профессионального сообщества. Перспективами проведенного ис- следования является более глубокое исследование образовательных потребностей педагогов, проектирование педагогических механизмов поддержки инновационной проектной деятельности.

Список литературы Опыт реализации программы подготовки педагогов дополнительного образования детей к инновационной деятельности

- Ангеловски, К. Учителя и инновации / К. Ангеловски. - Москва: Просвещение, 1991. - 159 с. - Текст: непосредственный.

- Лазарев, С. В. Педагогическая инноватика: объект, предмет и основные понятия / С. В. Лазарев, Б. П. Мартиросян. - Текст: непосредственный // Педагогика. - 2004. - № 4. - С. 16-23.

- Кларин, М. В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках / М. В. Кларин. - Москва: Наука., 1994. - 222 с. - Текст: непосредственный.

- Сластенин, В. А. Готовность педагога к инновационной деятельности / В. А. Сластенин, Л. С. Подымова. - Текст: непосредственный // Педагогическая наука и образование. - 2006. - № 1. - С. 32-37.

- Адольф, В. А. Инновационная деятельность в образовании: проблемы становления / В. А. Адольф. - Текст: непосредственный // Высшее образование в России. - 2010. - № 1. - С. 81-87.

- Анисимов, Н. М. Технология обучения изобретательской и инновационной деятельности / Н. М. Анисимов. - Москва, 1997. - 215 с. - Текст: непосредственный.

- Золотарева, А. В. Дополнительное образование детей в аспекте формальных и неформальных характеристик / А. В. Золотарева. - Текст: непосредственный // Ярославский педагогический вестник. - 2015. - № 4. - С. 46-53.

- Золотарева, А. В. Концепция обеспечения доступности дополнительных общеобразовательных программ / А. В. Золотарева, М. А. Куличкина, И. С. Синицын. - Текст: непосредственный // Ярославский педагогический вестник. - 2018. - № 6. - С. 61-74.

- Назаренко-Матвеева, Т. М. Дополнительное профессиональное образование как средство подготовки и поддержки инновационной деятельности современного педагога / Т. М. Назаренко-Матвеева, О. И. Нагель. - Текст: непосредственный // Вестник РМАТ. - 2016. - № 1. - С. 63-68.

- Султанова, Ф. Р. Инновационные процессы в сфере управления персоналом: из опыта Городского центра детского творчества / Ф. Р. Султанова. - Текст: непосредственный // Наука и школа. - 2003. - № 2-3. - С. 10-13.

- Асмолов, А. Г. Дополнительное персональное образование в эпоху перемен: сотрудничество, сотворчество, самотворение / А. Г. Асмолов. - Текст: непосредственный // Образовательная политика. - 2014. - № 2 (64). - С. 2-6.

- Голубева, О. В. Психолого-педагогическое сопровождение профессионального становления педагогов дополнительного образования / О. В. Голубева, Ж. В. Чайкина. - Текст: непосредственный // Мир науки. - 2017. - Т. 5. - № 3. - С. 48.

- Ибрагимова, О. В. Дистанционные образовательные технологии в дополнительном профессиональном образовании / О. В. Ибрагимова, Н. В. Кузнецова. - Текст: непосредственный // Образовательные технологии и общество. - 2015. - № 1. - С. 28-36.

- Дружинина, Н. В. Многоуровневая структурная модель обучения с применением дистанционных образовательных технологий в организации дополнительного профессионального образования / Н. В. Дружинина. - Текст: непосредственный // Сибирский педагогический журнал. - 2014. - № 3. - С. 14-26.

- Прохорова, М. П. Изучение готовности педагогов дополнительного образования детей к инновационной деятельности / М. П. Прохорова, Т. Е. Лебедева и др. - Текст: непосредственный // Перспективы науки. - 2019. - № 11. - С. 196-198.

- Яковлева, Г. В. Моделирование развития инновационной методической деятельности в дошкольном образовании / Г. В. Яковлева. - Текст: непосредственный // Современные исследования социальных проблем: электронный научный журнал. - 2012. - № 8 (16).

- Бережнова, Л. Н. Предупреждение депривации в образовательном процессе: монография / Л. Н. Бережнова. - Санкт-Петербург, 2000. - Текст: непосредственный.