Опыт реставрации предметов с эмалью

Автор: Метик Софья Алексеевна

Журнал: Художественное наследие. Исследования. Реставрация. Хранение @journal-gosniir

Статья в выпуске: 2 (14), 2025 года.

Бесплатный доступ

В данной публикации автор предлагает ознакомиться со своим опытом реставрации четырех музейных предметов, созданных в период со второй четверти XVIII до конца XIX в. На примере представленных изделий изложена информация о подходах и методиках реставрации эмали, черных, цветных, драгоценных металлов и покрытий. Описывается проблематика самостоятельного изучения предметов в отсутствие или недостоверности атрибуции, а также поиска и систематизации полученных данных. Представлены результаты сравнительного исследования методом рентгенофлуоресцентного анализа эмалевого покрытия, выполненного в разнообразных техниках. Описаны основные дефекты эмали и металла, выявленные при определении состояния сохранности предметов, и возможные причины их появления - как на стадии изготовления, так и в период бытования. Рассмотрено влияние разрушительных процессов на смежные материалы и зависимость этих процессов. Автор сосредотачивает основное внимание на построении методики реставрации, последовательности реставрационных мероприятий и выборе реставрационных материалов и инструмента при исправлении дефектов металлической основы, укреплении эмалевого покрытия, восполнении утрат. Особое внимание уделено вопросу о допустимости использования на практике необратимых материалов при реставрации эмали, рассмотрены альтернативные, разрешенные к применению материалы, в соответствии с реставрационными принципами.

Эмаль, металл, музейная реставрация, атрибуция, исследования, методика, реставрация, рентгенофлуоресцентный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/170210252

IDR: 170210252

Текст научной статьи Опыт реставрации предметов с эмалью

Ввиду своей хрупкости предметы с эмалью зачастую пребывают в состоянии, угрожающем их сохранности, и требуют определенных условий и подхода, как при хранении, так и при реставрации. Реставраторы предметов из металла музейного хранения имеют дело с различными смежными материалами, в том числе и эмалями.

С момента поступления предмета в реставрацию специалист неизбежно сталкивается с рядом задач, предшествующих выполнению реставрационных операций. Нередко встает вопрос самостоятельной атрибуции: во многих случаях информация о предмете в сопутствующих документах отсутствует, либо недостоверна — от физических параметров до времени создания. Как для получения новых сведений, так и для подтверждения уже имеющихся информативных данных, проводится всестороннее исследование предмета — визуальное и инструментальное, для определения состояния сохранности эмалевого слоя, металлической основы, сцепления между двумя этими материалами.

В рамках изучения процессов разрушения финифти сотрудниками ГОСНИИР проводятся исследования изменений состояния эмали, включающие в себя изучение предметов под микроскопом и отбор проб для определения состава эмалей разных периодов1. Методы исследований постоянно совершенствуются и становятся все менее инвазивными. Один из таких методов — рентгенофлуоресцентный анализ, благодаря которому стало возможным определить элементный состав основы, эмалей и декоративных покрытий. Однако стоит сказать, что метод РФА не всегда одинаково информативен при определении состава эмалей. Как для перегородчатой (см.: «Лампадка» ), где одним составом заполнена форма, так и для многослойной росписи (см.: «Икона», «Стакан в честь коронации» ), когда возникают трудности с трактовкой результатов. Сбор информации, систематизация полученных данных при исследовании предметов поможет при создании единой базы и даст полную картину о времени, месте создания, технологии изготовления и авторства.

За период 2023 – 2024 гг. в реставрацию поступило несколько предметов с эмалью, выполненных в различной технике и материалах. Основные дефекты, с которыми пришлось столкнуться, — неудовлетворительное состояние эмалевого слоя (расслаивание, трещиноватость, крошение) и металлических основ (деформации, продукты коррозии), вызванное механическими повреждениями и влиянием окружающей среды. На основании данных, полученных при изучении предметов, формировалась методика и последовательность реставрационных работ.

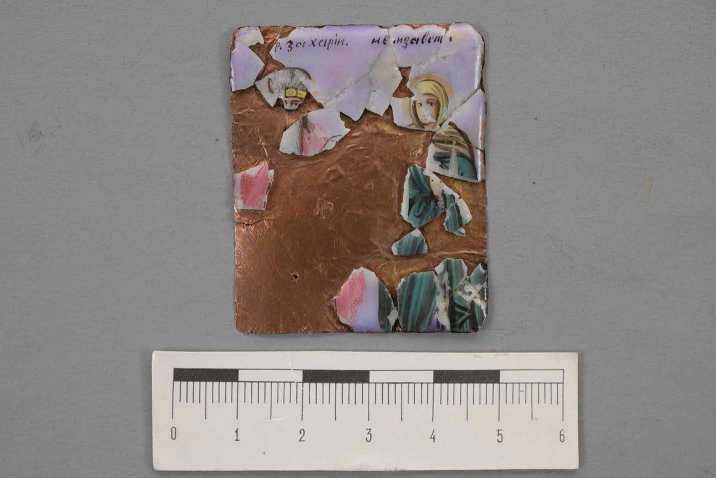

Предмет №1. Икона XIX в. (ил. 1, 2)

Финифть найдена на старом кладбище в п. Суйда Ленинградской области в 1987 году. Старое кладбище, где был захоронен А. П. Ганнибал, уничтожено в советское время (1976 г.)2. Территорию приспособили для сельскохозяйственных нужд; к сожалению, могильная плита прадеда А. С. Пушкина не сохранилась. До сих пор местные жители находят обломки крестов, памятников и надгробных плит, ушедших под землю.

Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации сообщает: «Фрагмент иконы. На медной пластине прямоугольной формы слой эмали с росписью. Из-за сильного повреждения эмалевого слоя изображение почти не рассматривается. По обрывкам изображения угадываются две фигуры. Одна — мужчина в красном одеянии с высоким белым головным убором и белой бородой с ликом святого, другая — женщина в зеленом одеянии и платке желтого цвета с ликом святой. Лицо женщины с ликом хорошо просматривается. Оборотная сторона красного цвета»3. В процессе более детального изучения предмета во время проведения реставрационных работ, на сохранившихся фрагментах изображения были выявлены надписи: над женской фигурой «Елизавет(а)?» и «Захарiи» над мужской фигурой. Исходя из полученных данных, можно предположить, что на иконе изображены родители Иоанна Предтечи, супруги — Праведная Елисавета и священник Захария.

Ил. 1.

Икона. XIX в. Медь, эмаль.

Музей-усадьба «Суйда» .

Общий вид до реставрации, лицевая сторона

Ил. 2.

Икона. Общий вид до реставрации, оборотная сторона

Состояние сохранности неудовлетворительное: утрачено более 50% эмали и контрэмали, оставшееся — фрагментировано. Медная основа сильно деформирована в левом нижнем углу, наличествуют поверхностные загрязнения, окислы и минеральная патина на меди. Необходимо отметить, что процесс образования кристаллов минеральных солей провоцирует отслоение эмали от металлической основы.

Было проведено исследование при помощи микроскопа (использовалось оборудование Leica M60 и Leica DM4 B, снимки выполнены при увеличении в 230 крат), благодаря которому были обнаружены следы металлизированного покрытия на нимбах святых — золото. Элементный состав эмалей получен на портативном рентгенофлуоресцентном анализаторе Olympus Vanta C Series, оснащенном кремниевым дрейфовым детектором и рентгеновской трубкой (40 кВ).

Во всех образцах найдено большое содержание кальция, кремния и свинца практически в равных долях, что было нами идентифицировано как материал основы эмали.

Так же во всех пробах в разном количестве приблизительно один и тот же набор элементов — марганец, цинк, железо, хром, медь, кобальт и титан:

-

• фон голубого цвета — кобальт, железо и цинк ( ил. 3 );

-

• лик пресвятой Елисаветы (изображение нимба) — металлизированное покрытие — золото; марганец, железо, цинк, хром, медь ( ил. 4 );

-

• одеяние Елисаветы — хром, марганец, медь, кобальт, железо ( ил. 5 );

-

• лик Захарии (элемент головного убора) — марганец, цинк, железо, хром, медь ( ил. 6 );

• одеяние Захарии — медь, марганец, железо, хром, титан ( ил. 7 );

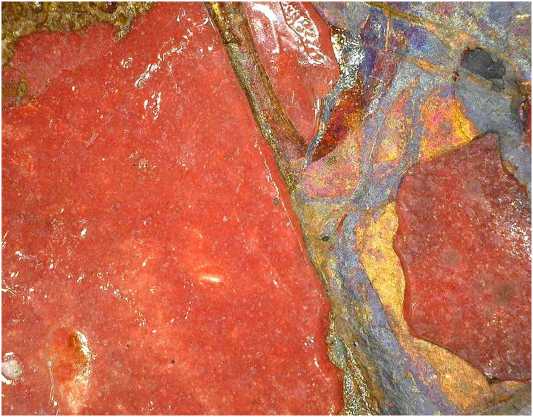

• контрэмаль — железо ( ил. 8 ).

Ил. 3.

Икона. Фрагмент. Фон. До реставрации

Ил. 4.

Икона. Фрагмент. Лик пресвятой

Елисаветы. До реставрации

Ил. 5.

Икона. Фрагмент одеяния Елисаветы.

До реставрации

Ил. 6.

Икона. Фрагмент лика Захарии.

До реставрации

Ил. 7.

Икона. Фрагмент одеяния Захарии.

До реставрации

Ил. 8.

Икона. Фрагмент. Контрэмаль.

До реставрации

В процессе проведения реставрационных работ важно было не повредить сохранившиеся фрагменты и не допустить новых утрат, поэтому большое внимание было уделено укреплению эмали на основе при помощи раствора поливинилбутираля в изопропиловом спирте.

Исправление самой обширной деформации в левом нижнем углу оказалось довольно сложной задачей, так как толщина основы всего 0,1 мм, лист сложился «гармошкой». Необходимо было расправить фрагмент основы, не допустив разрывов, что удалось сделать при помощи ручного инструмента — узкогубцев с изолированными губками и ювелирного шабера.

В результате были успешно проведены реставрационно-консервационные мероприятия, а также зафиксирована информация, полученная в процессе изучения, что в дальнейшем позволит проследить историю создания подобных предметов ( ил. 9, 10 ).

Ил. 9.

Икона. Общий вид после реставрации, лицевая сторона

Ил. 10.

Икона. Общий вид после реставрации, оборотная сторона

Предмет №2. Лампадка подвесная. XIX в. (ил. 11, 12)

Лампадка из двух частей и стеклянного сосуда — основание и чаша с тремя ручками из посеребрённой латуни с перегородчатой эмалью.

Цепи и дымник утрачены. Судя по устойчивому основанию ножки, можно предположить, что лампадка могла использоваться как подвесная и как стоячая. Возможно, был и третий съемный элемент снизу, судя по аналогичным изделиям, — конической формы.

Эмалевое покрытие двух видов: глухая эмаль белого, голубого и сиреневого цветов, и полупрозрачная на подложке из белой эмали зеленого, красного и синего цветов.

Исходя из результатов визуального обследования на момент поступления, заключаем, что предмет был в обиходе: на поверхности стойкие загрязнения — лампадное масло и копоть; присутствуют окислы меди и обширные деформации.

Ил. 11.

Лампадка. XIX в. Латунь, эмаль, серебрение. Музей-усадьба «Дом станционного смотрителя» .

Общий вид до реставрации

Ил. 12.

Лампадка. Детали до реставрации.

Поскольку сведений о предыдущих реставрациях не было, сложно сказать, какие повреждения эмали чем были вызваны. Деформации, полученные в результате физического воздействия, могли привести к появлению трещин, расслаиванию и выпадению целых фрагментов, жировые загрязнения при этом проникают с поверхности под растрескавшуюся эмаль, что провоцирует активные коррозионные процессы и, как следствие, дальнейшее разрушение эмалевого слоя. Участки белой эмали, а именно обрамление орнамента, наиболее подвержены растрескиванию ввиду большей площади, по сравнению с остальными формами. По данным некоторых научных работ по исследованию и реставрации эмалей, хрупкость, расслаивание и трещиноватость могли возникнуть при изготовлении изделия, например, при недостаточном обжиге, и неравномерном расширении керамической массы из-за разницы толщины покрытия4.

Метод РФА показал следующие результаты по определению состава эмалей:

-

• белый цвет — свинец, кремний;

-

• зеленый цвет — свинец, кремний, калий, фосфор, медь;

-

• синий цвет — свинец, кремний, калий, медь;

-

• голубой цвет — свинец, кремний, калий, медь;

-

• сиреневый цвет - свинец, кремний, медь, калий;

-

• красный цвет — свинец, кремний, калий, медь.

В процессе реставрации были удалены загрязнения в дистиллированной воде и с применением растворов нейтральных ПАВ, исправлены деформации ( ил. 13, 14 ) при помощи ручного ювелирного инструмента, восстановлено декоративное покрытие — серебрения, укреплена сохранившаяся эмаль с использованием обратимых материалов ( ил. 15, 16 ) — раствора поливинилбутираля в изопропиловом спирте. Для работ по восполнению утрат использовался более густой раствор ПВБ в ИПС с добавлением пигмента необходимого оттенка.

Ил. 13.

Лампадка. Детали в процессе реставрации

Ил. 14.

Лампадка. Детали в процессе реставрации

Ил. 15.

Лампадка. Общий вид после реставрации

Ил. 16.

Лампадка. Детали после реставрации

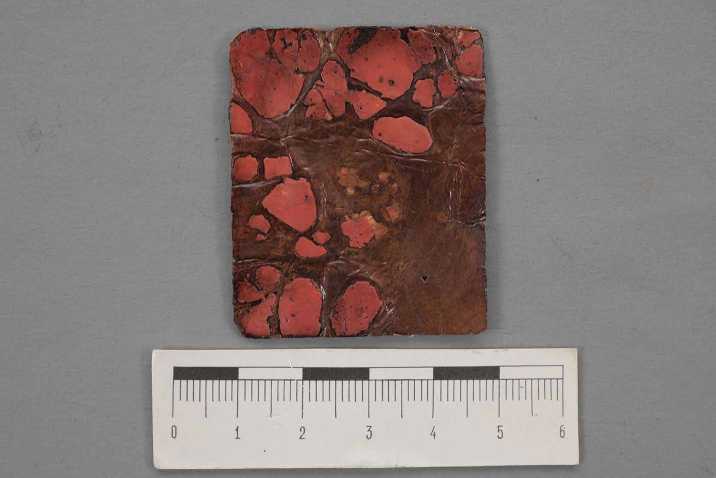

Предмет №3. Подносик XVIII в.Медь, латунь, эмаль, серебряное тиснение (ил. 17, 18)

Ил. 17.

Подносик. XVIII в. Медь, латунь, эмаль, серебряное тиснение. Муромский историко-художественный музей.

Общий вид до реставрации, лицевая сторона

Ил. 18.

Подносик. Муромский историкохудожественный музей .

Общий вид до реставрации, оборотная сторона

Эмалированный подносик прямоугольной формы на четырех латунных ножках, две из которых утрачены, основа — медь.

На лицевой стороне присутствуют рельефные миниатюрные силуэтные изображения, растительные узоры, фрагменты геометрического орнамента, украшенные серебряным тиснением и прозрачными цветными эмалями.

Исторической справки по предмету предоставлено не было, в ходе самостоятельного изучения выяснилось, что подобные изделия производились в Великом Устюге во второй четверти XVIII века5.

В некоторых источниках указывается, что технология изготовления подобных предметов была перенята у мастеров Сольвычегодска, и заключалась в следующем:

«Одноцветная эмаль накладывалась на тонкую листовую медь, покрытие эмалью и обжиг повторялись несколько раз, пока поверхность предмета не становилась ровной и гладкой. На последний, еще не обожженный слой накладывали вытесненные по матрице из тонкого серебряного листа изображения. Для получения более высокого рельефа использовался прием двойного наложения — в этом случае орнаменты или изображения сначала чеканили на медной пластине, затем покрывали всю поверхность однотонной эмалью, на рельефы накладывали тисненые узоры из фольги или тонкого серебряного листа, а потом уже изделие обжигали. При последнем обжиге предмета накладки вплавлялись в эмаль. Серебряные накладные изображения иногда покрывали сверху слоем цветной прозрачной эма-ли»6 (ил. 19).

Ил. 19.

Поднос. Великий Устюг. XVIII в. Медь, латунь, эмаль, серебряное тиснение. Государственный исторический музей

В ходе исследований методом РФА был получен и тиснения:

элементный состав эмалей

-

• основа белого цвета – свинец;

-

• тиснение – серебро;

-

• зеленый цвет — свинец, серебро (основа, тиснение), медь, калий, кремний;

-

• желтый цвет — свинец, серебро (основа, тиснение), железо, калий, кремний;

-

• фиолетовый цвет — свинец, серебро (основа, тиснение), марганец, калий, кремний.

Также анализ подтвердил данные из описания предмета: сплав ножек — латунь.

В процессе реставрации пришлось вновь столкнуться с уже указанными проблемами: поверхностные и проникающие загрязнения, утраты эмали, трещины, деформации основы. К ним добавились утраты серебряного тиснения и двух ножек.

Для выполнения реставрационного задания, помимо уже знакомых операций по удалению загрязнений при помощи дистиллированной воды и растворов нейтральных ПАВ, укреплению эмали раствором ПВБ в ИПС и устранению деформаций и изготовлению пары латунных ножек с помощью ювелирного ручного инструмента, необходимо было восполнить утраты эмалевого слоя и сделать деликатные тонировки, чтобы придать предмету целостность и экспозиционный вид.

Самым трудоемким процессом оказалось восполнение слоя эмали необходимой толщины. Для послойного восстановления эмали в качестве материала был выбран густой раствор ПВБ в ИПС с добавлением стеклянной микросферы. Операция выполнялась в границах утрат, с просушкой каждого слоя и аккуратной вышлифов-кой абразивными губками, не затрагивая участки сохранившейся эмали. Затем последовали тонировки восполненных участков акриловыми красками необходимого оттенка в границах утрат и консервация предмета ( ил. 20, 21 ) менее концентрированным раствором ПВБ в ИПС.

Ил. 20.

Подносик. Муромский историкохудожественный музей .

Общий вид после реставрации, лицевая сторона

Ил. 21.

Подносик. Муромский историкохудожественный музей.

Общий вид после реставрации, оборотная сторона

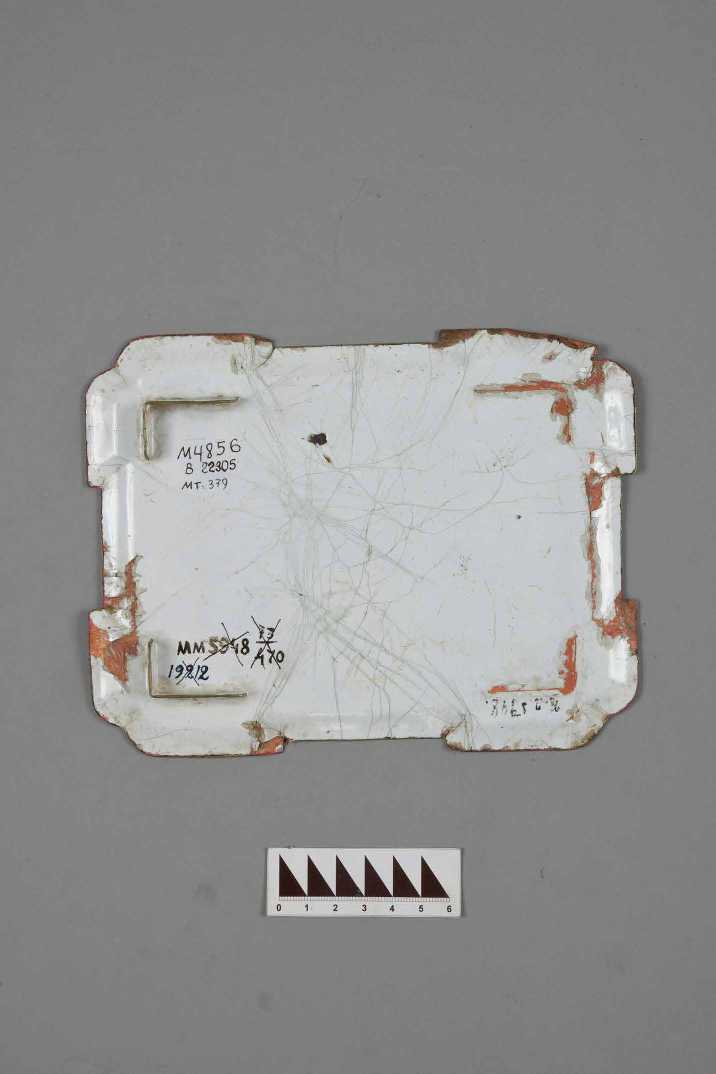

Предмет №4. Стакан в честь коронации Николая II и Александры Федоровны (ил. 22, 23)

Ил. 22.

Стакан в честь коронации Николая II и Александры Федоровны. 1896 г.

Жесть, эмаль, позолота. Историкомемориальный музей-усадьба П. Е. Щербова.

Общий вид (с гербом) до реставрации

Ил. 23.

Стакан в честь коронации Николая II и Александры Федоровны. Общий вид (с короной) до реставрации

Экспонат с трагической историей поступил в тяжелом состоянии: утрата дна, коррозия металла, деструкция и локальные утраты эмали, практически не осталось металлизированного декоративного покрытия. Стакан (в некоторых источниках: кружка или чарка) входил в подарочный набор по случаю коронации Николая Второго. Всего было приготовлено 400 узелков с сувенирами, и именно они стали причиной страшной давки на Ходынском поле.

Перед началом работ были проведены исследования под микроскопом, что позволило обнаружить остатки металлизированного покрытия, и на портативном рентгенофлуоресцентном анализаторе для определения состава эмали, покрытия и металлической основы.

По результатам исследования методом РФА эмали, металлической основы (подложки) и металлизированного покрытия:

-

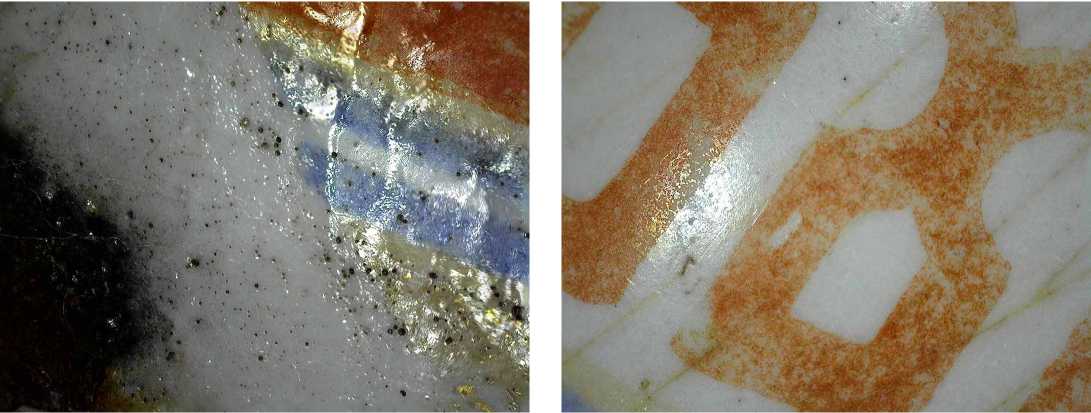

• подложка — кремний, калий и олово ( ил. 24 );

-

• изображение цифры «8» (красный цвет) — кремний, калий, олово, железо, цинк, свинец ( ил. 25 );

-

• фрагмент эмали голубого цвета — кремний, калий, олово, цинк, железо, кобальт, свинец ( ил. 26 );

-

• фрагмент эмали желтого цвета — кремний, калий, олово, хром, свинец, железо ( ил. 26 );

-

• изображение хвоста двуглавого орла (черный цвет) — кремний, калий, олово, кобальт, свинец и железо ( ил. 27 );

-

• материал основы — железо, материал покрытия — золото ( ил. 28 ).

Ил. 24.

Стакан в честь коронации Николая II и Александры Федоровны. Фрагмент. Граница утраты эмали до подложки.

До реставрации

Ил. 25.

Стакан в честь коронации Николая II и Александры Федоровны.

Фрагмент. Изображение цифры «8». До реставрации

Ил. 26.

Стакан в честь коронации Николая II и Александры Федоровны. Фрагмент. Геометрический орнамент.

До реставрации

Ил. 27.

Стакан в честь коронации Николая II и Александры Федоровны. Фрагмент. Изображение хвоста двуглавого орла. До реставрации

Ил. 28.

Стакан в честь коронации Николая II и Александры Федоровны. Фрагмент. Металлизированное покрытие – позолота. До реставрации

Так же, как и в случае с финифтью (см.: «Икона» ), результаты сложно трактовать однозначно из-за многослойности покрытия и близкого расположения границ разных цветов.

Несмотря на достаточно обширные утраты и трещиноватость эмалевого слоя, а также коррозию металла, сохранившаяся эмаль довольно прочно держалась на основе, что позволило выполнить операции по расчистке от поверхностных загрязнений и рыхлых продуктов коррозии на открытых участках металла без предварительного укрепления. Однако особое внимание было уделено участкам, где эмалевый слой держался лишь на продуктах коррозии. В этих местах потребовалась предварительная пропитка ингибитором коррозии — спиртовым раствором танина. Пропитка трещин выполнялась по аналогии с «Подносиком» , и в результате предмет был приведен в стабильное состояние ( ил. 29, 30 ).

Ил. 29.

Стакан в честь коронации Николая II и Александры Федоровны. Общий вид (с гербом) после реставрации

Ил. 30.

Стакан в честь коронации Николая II и Александры Федоровны. Общий вид (с короной) после реставрации

Несмотря на то, что данный экспонат напоминает нам о печальных событиях 18 сентября 1896 года, он является интересным произведением того периода истории.

В практике встречались различные подходы к реставрации предметов с эмалью, как например, полное отделение эмалевого слоя от основы (при отсутствии сцепления эмали и основы и удовлетворительной сохранности эмали), проведение реставрационных операций отдельно для металла и эмали, сборка с использованием обратимых материалов.

Для расчистки от продуктов коррозии меди (оксидов и минеральной составляющей) хорошо зарекомендовал себя водный раствор Трилона Б. Подобная расчистка более щадящая, чем очистка с применением кислот, которые тяжело нейтрализовать при проникновении в полости между эмалью и металлом.

Еще один подход, по моему мнению, недопустимый — использование необратимых материалов для склейки фрагментов эмали на двухкомпонентные смолы, применяемые в основном при реставрации стекла.

Реставраторы, обратившиеся к данной технологии, отмечали преимущество в термопластичности материала, благодаря которому возможно исправление деформации без утрат эмалевого слоя, находящегося в неудовлетворительном состоянии (разбитого на мелкие фрагменты и сильно крошащегося), а также достаточно длительный процесс высыхания состава, что дает возможность корректировать положение фрагментов на основе.

Недостаток этого метода не только в нарушении принципа обратимости применяемых материалов и их легитимность при использовании в реставрационных целях на музейных предметах (данная статистика отсутствует), но и в том, что со временем смóлы неизбежно поменяют свой цвет с прозрачного на желтый — процесс, негативно влияющий на экспозиционный вид предмета. Для тех же целей можно использовать традиционные обратимые материалы, разрешенные к применению, которые так же обладают термопластичностью; например, раствор поливинилбутираля или полибутилметакрилата в изопропиловом спирте, паралоида в ксилоле. Выбор растворителя обусловлен скоростью его испарения, в данном случае, при реставрации предметов с эмалью, важно глубокое проникновение состава в трещины для более прочной склейки фрагментов.