Опыт сельскохозяйственного освоения таежных почв Среднеобской низменности

Автор: Шишконакова Е.А., Аветов Н.А.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 64, 2009 года.

Бесплатный доступ

Изложены результаты исследования свойств почв Среднеобской низменности, обладающих невысоким плодородием. При их возделывании следует учитывать невысокое содержание элементов питания, отсутствие или малую мощность гумусового горизонта, высокую кислотность. Относительно благоприятны водно-физические свойства, отсутствие грунтово-глеевых горизонтов в верхней части почвенного профиля, низкий уровень грунтовых вод.

Короткий адрес: https://sciup.org/14313527

IDR: 14313527

Текст научной статьи Опыт сельскохозяйственного освоения таежных почв Среднеобской низменности

-

1 Почвенный институт им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии

-

2 Факультет почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова

Изложены результаты исследования свойств почв Среднеобской низменности, обладающих невысоким плодородием. При их возделывании следует учитывать невысокое содержание элементов питания, отсутствие или малую мощность гумусового горизонта, высокую кислотность. Относительно благоприятны водно-физические свойства, отсутствие грунтово-глеевых горизонтов в верхней части почвенного профиля, низкий уровень грунтовых вод.

Использование таежных почв Среднеобской низменности в качестве пахотных угодий является весьма сложной проблемой, давно обсуждаемой в литературе. Еще в начальный период освоения нефтегазоносных месторождений центра Западной Сибири в работах, характеризующих почвенный покров региона, авторы указывали на необходимость изучения почвенных ресурсов для организации сельскохозяйственных угодий (Добровольский и др., 1971; Долгова, Гаврилова, 1971; Караваева, 1973). К.А. Уфимцева (1974), оценивая земельные ресурсы таежной зоны Западной Сибири, отмечала целесообразность сельскохозяйственного освоения до 15% площади автоморфных почв, т.е. около 1 млн. га территории южной части среднетаежной подзоны. В последствии были установлены в ряде случаев относительно высокие показатели продуктивности пахотных угодий, позволившие сформулировать вывод о повышенном потенциальном плодородии таежных почв при условии внедрения интенсивных технологий возделывания культур (Экология..., 1997; Чумак, 2007а, 20076). Одновременно, в связи с резким ростом населения в промышленных центрах ХМАО обострилась проблема с обеспечением продовольствием (Аветов и др., 2009). Несмотря на это, создание пахотных угодий на таежных землях происходило крайне медленно: к началу XXI в. общая площадь пашни и залежи на территории Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) составляла всего 15,4 тыс. га без заметных тенденций к увеличению (Обзор «О состоянии...», 2001). Вместе с тем, следует отметить слабую изученность почв и почвенного покрова Среднего Приобья, что не способствовало решению прикладных задач. До сих пор отсутствуют единые представления о свойствах, генезисе, систематической принадлежности автоморфных почв подзоны средней тайги Западной Сибири. Крайне слабо развита в регионе и почвенная картография.

Проведенные нами исследования почвенного покрова Среднеобской низменности имели целью охарактеризовать некоторые агроэкологические параметры, важные для сельскохозяйственного освоения почв. Определены состав почвенного покрова, морфологические свойства почв, обеспеченность элементами питания верхних горизонтов почв (легкогидролизуемый азот по Тюрину-Кононовой, подвижный калий и фосфор по Кирсанову), pH солевой вытяжки, содержание гумуса, обменных оснований (сумма Са2+ и Mg2+), гранулометрический состав, набор культур, пригодных для возделывания с учетом агроклиматических условий; разработаны рекомендации по землепользованию.

По обеспеченности тепловыми ресурсами Среднеобская низменность относится к холодно-умеренному подпоясу скороспелых культур. Среднегодовая сумма активных температур выше 10°С здесь составляет 1350-1600°С, что позволяет выращивать ряд сельскохозяйственных культур (Шашко, 1967). Важно отметить, что почти вся площадь низменности находится за пределами зоны вечной мерзлоты, а продолжительность вегетационного периода в ее южной половине достигает ПО дней. При этом медленнее всего весной оттаивают почвы с мощным органогенным покровом (торфом, лесной подстилкой), в то время как пахотные почвы, лишенные теплоизолирующего слоя, быстро прогреваются в конце мая-начале июня, создавая тем самым условия для успешного выращивания полевых культур.

Состав почвенного покрова Среднеобской низменности отражает основные черты, свойственные таежной зоне Западной Сибири. Несмотря на высокую заболоченность, автоморфные почвы занимают около 50% ее площади, причем на суглинистых породах в отличие от среднетаежной подзоны Восточно-Европейской равнины формируются специфические слабодифференцированные и недифференцированные таежные почвы. В различных источниках они упоминаются как слабоподзолистые, буроватоглеевые (Никитин, 1985), таежно-поверхностно-глеевые (Долгова, Гаврилова, 1971), подзолистые элювиально-глеевые (Караваева, 1973), светлозе-мы (Классификация..., 2004). Разногласия по поводу их классификационного положения сохраняются до настоящего времени. Например, Г.В Добровольский и И.С. Урусевская (2004) рассматривают таежные почвы в качестве глееземов оподзоленных, а А.Г. Дюкарев (2005) считает возможным отнести их к типу глееподзолистых почв, в то же время отмечая недостаточную обоснованность выделения типа светлоземов. Не вдаваясь в дискуссию по поводу генезиса и систематики этих своеобразных почв в рамках данной статьи, подчеркнем, что значительная доля исследованных нами профилей обладает весьма неустойчивыми признаками осветления в виде слаборазличимых пятен и выклинивающихся в стенке разреза горизонтов, а само осветление далеко не всегда связано с процессами элюви- ально-иллювиальной дифференциации (Аветов и др., 2005). Профиль имеет следующее строение: O-(AYE, AYB, Е(?), Eg)-B(g)-Cg(CRM). Такие почвы названы нами в процессе работ слабодифференцированными. Кроме того, на водораздельных поверхностях формируются почвы без каких-либо признаков осветления в верхнем горизонте, которые в наших исследованиях рассматриваются как недифференцированные. Строение их профиля O-(AY-AYB)-B(g)-Cg(CRM). По-видимому, с теми или иными оговорками, большинство слабодифференцированных почв возможно отнести к светлоземам, а недифференцированных - к криометаморфическим грубогумусным (Классификация..., 2004). Вне зависимости от степени проявления морфохроматических признаков осветления (оподзоливания), автоморфные суглинистые почвы обладают рядом общих морфологических признаков, среди которых, в первую очередь, следует упомянуть развитие специфической криометаморфической ореховато-плитчатой (творожистой в насыщенном водой состоянии) структуры в нижней части профиля, сопровождающейся обильной кремнеземистой присыпкой по граням структурных отдельностей. Наличие криометаморфического горизонта послужило главным поводом для выделения отдела криометаморфических почв в классификации 2004 г. Необходимо, однако, подчеркнуть, что данный горизонт формируется под влиянием длительных фазовых переходов в почвенно-литологической толще на глубине 40-200 см, и генетически он мало связан с верхней частью почвенного профиля. Соответственно, крайне невелико его значение и при рассмотрении проблемы сельскохозяйственного использования земель. Кроме того, к числу общих морфологических признаков принадлежит также глееватость, присутствующая в той или иной мере в профиле всех почв.

На песках и супесях развиты подзолы иллювиально-железистые, по совокупности свойств близкие к подзолам, распространенным на Восточно-Европейской равнине. Ареалы подзолов образуют вкрапления в крупные болотные системы Сургутской низины (Сургутского Полесья), расположенной в северной части Среднеобской низменности. К югу от долины Оби доля подзолов в составе почвенного покрова уменьшается в связи со сменой почвообразующих пород, представленных в основном суглинистыми отложениями.

На момент проведения обследования таежные земли использовались 1-2 года в качестве пашни, главным образом под картофель (при этом удобрения в почвы не вносились), либо представляли собой неосвоенные лесные угодья.

Анализ полученных данных позволяет судить о суглинистых почвах Среднеобской низменности как весьма малоплодородных на начальных этапах освоения без проведения окультуривания. Наиболее негативным фактором, препятствующим их освоению, следует считать кислотность:

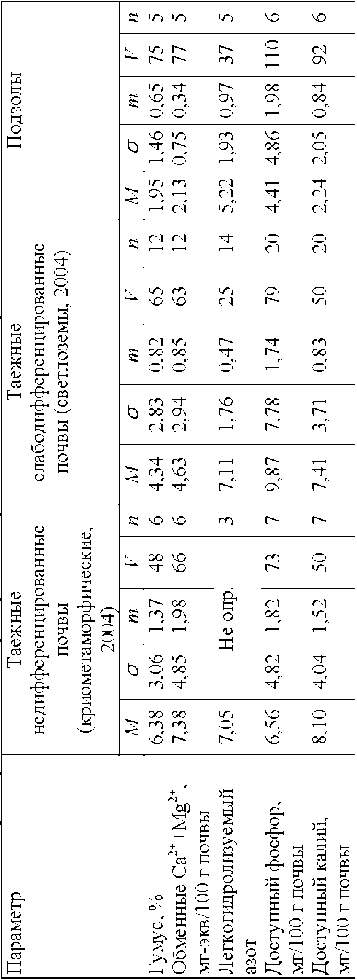

pH солевой вытяжки варьирует в пределах от 3 до 4 при степени насыщенности основаниями в среднем 18% (от 5 до 36%). Неблагоприятно и отсутствие в большинстве случаев развитого гумусового горизонта, несмотря на высокое в целом значение содержания гумуса. При содержании гумуса в верхнем (подпостилочном) минеральном горизонте от 1,3 до 4% гумусо-накопление практически не выражено морфологически, но при увеличении его уровня до 4-5% возможно обособление переходного горизонта AYB или AYE мощностью 3-6 см. Кроме того, в южной части низменности в отдельных почвенных профилях выявлены перегнойно-гумусовые горизонты мощностью до 10 см и содержанием гумуса от 5 до 10%. Сопоставление содержания гумуса в слабодифференцированных и недифференцированных почвах свидетельствует о более интенсивном гумусонако-плении во вторых (табл. 1). Гумус - грубый, фульватный, с большой долей негидролизуемого остатка, не обладает сколько-нибудь заметным структурообразующим воздействием.

Содержание гумуса в подзолистом горизонте подзолов в несколько раз ниже, чем у суглинистых почв, хотя и отличается более высокой вариабельностью.

Весьма контрастны различия между таежными почвами и по содержанию обменных оснований (Са2+ и Mg2+) в верхних минеральных горизонтах. Повышенные значения, свойственные недифференцированным почвам по сравнению со слабодифференцированными и тем более с подзолами, связаны, очевидно, с их меньшей выщелоченностью, а также более тяжелым гранулометрическим составом.

В гораздо меньшей мере дифференцированы суглинистые почвы по содержанию доступных форм элементов питания (табл. 2). Содержание легкогидролизуемого азота достаточно высоко как в слабодифференцированных, так и недифференцированных почвах и в большинстве случаев оценивается по классу IV (Практикум..., 1986), причем пониженные значения, относящиеся к классу II, характерны для пахотных слабодифференцированных почв. В подзолах содержание легкогидролизуемого азота в целом несколько ниже - оно относится к классам I—III.

Содержание доступных растениям форм фосфора подвержено весьма сильной вариабельности, определяемой неустойчивым окислительно-восстановительным режимом на фоне сильнокислой реакции почв. По этой причине выявленные значения распределяются по всему спектру групп обеспеченности (с I по VI, за исключением V-ой). Тем не менее, этим элементом питания суглинистые почвы обеспечены в основном на уровне групп II и III, а песчаные и супесчаные подзолы - группы I.

Уровень обеспеченности таежных слабодифференцированных и недифференцированных почв доступными формами калия примерно соответствует уровню обеспеченности фосфором, хотя вариабельность значений

Таблица 1. Некоторые агрохимические характеристики верхних (подстилочных) горизонтов таежных почв

Таблица 2. Распределение таежных почв по классам обеспеченности элементами питания (римские цифры - класс обеспеченности; арабские - доля почв, %)

В пользу пригодности таежных суглинистых почв для создания пахотных угодий свидетельствует низкий уровень почвенно-грунтовых вод, находящийся в условиях дренированных водоразделов, как правило, ниже 150 см. Кроме того, не следует рассматривать в качестве препятствия к созданию пахотных угодий на изучаемых почвах и развитие глеевого процесса. В верхних горизонтах глеевый процесс проявляется обычно в виде слабого сизого оттенка, пятен ожелезнения или небольшой осветленной прослойки под подстилкой. Постепенное увеличение степени оглеения вниз по профилю не приводит в большинстве случаев к обособлению грунтово-глеевого горизонта G, связанного с зеркалом высокостоящих почвенно-грунтовых вод. По нашему мнению, основным фактором огле-енности автоморфных почв Среднеобской низменности служит их выраженная слоистость, приводящая к замедлению инфильтрации атмосферных вод. По этой причине, процесс оглеения, хотя и распространяется на большую часть профиля, тем не менее, не достигает значительной интенсивности, позволяющей выделить горизонт G, а глееватые горизонты по своей природе близки к стагноглеям (Розанов, 2004).

Очевидно, что наиболее благоприятными физическими свойствами для создания пахотных угодий обладают средне- и легкосуглинистые почвы. Они более водопроницаемы, не склонны к заплыванию, быстрее протаивают, требуют меньших усилий при обработке. Песчаные и супесчаные подзолы в силу относительно слабой обеспеченности элементами питания не могут рассматриваться в качестве почв первоочередного освоения.

Среди культур, отвечающих агроэкологическим параметрам суглинистых почв Среднеобской низменности, следует отметить картофель, овес, рожь, тимофеевку, люпин. В настоящее время наибольшее развитие в Среднеобской низменности получило картофелеводство. В частности, именно с использованием этой культуры на Ханты-Мансийской опытной станции НИИСХ Северного Зауралья были заложены многолетние агрохимические опыты для выявления влияния известкования и органических удобрений на продуктивность суглинистых почв (Чумак, 2007а). Агрохимическая характеристика почв опытного участка свидетельствует об относительно высоких показателях содержания питательных элементов по сравнению с фоновыми почвами на неосвоенных территориях Среднеобской низменности. Так, содержание легкогидролизуемого азота варьирует от 13,26 до 21,51 мг/100 г при средних фоновых значениях 7,11 мг/100 г, содержание доступного фосфора, в свою очередь, изменяется от 9,00 до 15,5 при среднем показателе для слабодифференцированных почв - 9,87 мг/100 г, наконец, содержание доступного калия характеризуется промежутком от 7,5 до 16 мг/100 г при среднем фоновом значении 7,41 мг/100 г. По этой причине нами рекомендуется увеличить дозу (в опыте вносили N90P90K90 и 40 т навоза) калийных удобрений, потребность в которых при культивировании картофеля особенно велика. Дозы фосфора следует дифференцировать в зависимости от обеспеченности ими почв. Доза азота, в свою очередь, по нашему мнению, может быть уменьшена с учетом поступления этого элемента с органическими удобрениями. При этом, по нашим оценкам, необходимо вносить минеральные удобрения в количестве N30-60 Р50-100 К100-130 (Аветов и др., 2008). Применение органических удобрений следует соотнести с мощностью органогенного горизонта, учитывая, что на каждый сантиметр припахиваемого минерального горизонта рекомендуется внесение 5 т органического вещества (Федоткин, Фольмер, 1982). После формирования гумусового пахотного горизонта применение навоза при указанных дозах минеральных удобрений целесообразно в количестве не менее 40 т (Чумак, 20076).

Таким образом, таежные суглинистые почвы Среднеобской низменности нуждаются в мероприятиях по окультуриванию с учетом исходного в целом невысокого содержания элементов питания, отсутствия или маломощности гумусового горизонта, высокой кислотности. Для картофелеводства пригодны, в первую очередь, средне- и легкосуглинистые почвы, занимающие дренированные водоразделы и террасы рек.

Список литературы Опыт сельскохозяйственного освоения таежных почв Среднеобской низменности

- Аветов Н.А., Булгаков Д.С., Шишконакова Е.А. Агроэкологическая характеристика почв Среднего Приобья//Плодородие. 2008. №4. С. 39-41.

- Аветов Н.А., Булгаков Д.С., Шишконакова Е.А. Таёжные слабодифференцированные почвы Среднего Приобья как объект сельскохозяйственного использования//Проблемы рационального использования малоплодородных земель. Мат-лы международной научно-практич. конф. Омск, 2009. С. 21-24.

- Аветов Н.А., Орешникова Н.В., Тихомирова Н.А. Особенности таежного почвообразования на суглинистых породах Западно-Сибирской низменности//Вест. Моск. ун-та. Сер. 17, почвоведение. 2005. № 4. С. 10-15.

- Добровольский Г.В., Афанасьева Т.В., Василенко В.И. География и районирование почв центральнотаежных районов Западной Сибири//Природные условия Западной Сибири. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. Вып.1. С. 91-101.

- Добровольский Г.В., Урусевская И.С. География почв. М.: Изд-во Моск. ун-та -КолосС, 2004. 460 с.

- Долгова Л.С., Гаврилова И.П. Особенности почв средне-и северотаежных подзон Западной Сибири (в пределах Тюменской области)//Природные условия Западной Сибири. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. Вып.1. С. 77-90.

- Дюкарев А.Г. Ландшафтно-динамические аспекты таежного почвообразования в Западной Сибири. Томск: Изд-во НТЛ, 2005. 284 с.

- Караваева Н.А. Почвы тайги Западной Сибири. М.: Наука, 1973. 167 с.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

- Никитин Е.Д. Закономерности таежно-лесного почвообразования (в регионах с различной историей развития). Дис. … д. б. н. М., 1985. 561 с.

- Обзор «О состоянии окружающей среды Ханты-Мансийского автономного округа в 2000 году». Ханты-Мансийск: НПЦ «Мониторинг», 2001. 132 с.

- Практикум по почвоведению. М.: Агропромиздат, 1986. 336 с.

- Розанов Б.Г. Морфология почв. М.: Академический проект, 2004. 432 с.

- Уфимцева К.А. Почвы южной части таежной зоны Западно-Сибирской равнины. М.: Колос, 1974. 206 с.

- Федоткин В.А., Фольмер Н.И. Система обработки в различных почвенно-климатических зонах Западной Сибири. Омск: Изд-во Омского СХИ, 1982. 19 с.

- Чумак В.А. Картофелеводство на Крайнем Севере//Вест. РАСХН. 2007а. № 4. С. 51-53.

- Чумак В.А. Доломитовая мука, органические удобрения и качество картофеля в Западной Сибири//Вест. РАСХН. 2007б. № 5. С. 21-22.

- Шашко Д.И. Агроклиматическое районирование СССР. М.: Колос, 1967. 335 с.

- Экология Ханты-Мансийского автономного округа. Тюмень: СофтДизайн, 1997. 288 с.