Опыт социологического исследования доходов домашних хозяйств в Республике Карелия

Автор: Кадникова Татьяна Геннадьевна, Исаков Владимир Александрович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 3 (132), 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены теоретические основы сущности финансов населения, в том числе определена роль домашних хозяйств в экономической (финансовой) системе государства. Изучена структура бюджета домашнего хозяйства. Согласно проведенному анализу, наибольшую долю в доходах населения занимают доходы по труду в виде заработной платы, вторым по значимости источником дохода домашних хозяйств является пенсия, причем более 85 % от общего объема пенсионных выплат приходится на пенсии по старости. За исследуемый период размер среднедушевых доходов населения Республики Карелия имеет тенденцию роста. В 2011 году впервые после кризисного периода население Республики Карелия предпочитало тратить, а не сберегать. Анализ структуры расходов показал, что наибольшую долю в общем объеме занимают потребительские расходы (покупка товаров и оплата услуг). Однако, несмотря на относительный рост расходов за последние два года, уровень материальной обеспеченности домохозяйств относительно невысок. Сделан вывод о том, что около 86 % населения Республики Карелия имеют доходы выше прожиточного минимума, однако данная динамика не может трактоваться однозначно, так как рассчитанный коэффициент дифференциации доходов значительно ниже рекомендованного уровня. Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что, несмотря на рост доходов домашних хозяйств в Республике Карелия, половина населения может удовлетворить лишь текущие потребности.

Домашнее хозяйство, финансы домашних хозяйств, доходы населения, расходы населения, уровень доходов населения

Короткий адрес: https://sciup.org/14750408

IDR: 14750408 | УДК: 336.0/.5

Текст научной статьи Опыт социологического исследования доходов домашних хозяйств в Республике Карелия

Основная цель функционирования системы социально-экономических отношений любого государства – это повышение благосостояния общества, в том числе путем удовлетворения материальных человеческих потребностей. Домашние хозяйства являются не только потребителями материальных благ, но выступают в качестве одного из основных субъектов экономической деятельности, являются собственниками факторов производства частного сектора, формируют потребительский спрос на общественный продукт.

Экономико-теоретический аспект управления домашним хозяйством изучался в трудах различных ученых, в том числе П. Самуэльсона, Г. Бэккера и др. [1]. Российская школа представлена в данной сфере работами таких ученых, как С. А. Белозёров, В. М. Жеребин, Г. В. Коробков-ский, A. B. Олейник, A. B. Поздняков и др. [2], [3], [5], [6], [7]. В современной экономической литературе имеются различные трактовки категории «домашнее хозяйство». Наиболее часто под домашним хозяйством понимают совокупность лиц, проживающих в одном жилом помещении или его части, как связанных, так и не связанных отношениями родства, совместно обеспечивающих себя всем необходимым для жизни, полностью или частично объединяя и расходуя свои средства1.

Сегодня домашнее хозяйство находится в сложившейся системе макро- и микроэкономических отношений и представляет собой один из важнейших социально-экономических институтов. В экономической системе домашние хозяйства выполняют следующее назначение:

-

• участвуют на рынке товаров и услуг в качестве покупателей;

-

• участвуют на рынке факторов производства в качестве продавцов;

-

• путем использования механизма сбережения инвестируют в экономику часть национального дохода.

Бесспорен тот факт, что финансы домашних хозяйств являются важной частью финансовой системы региона и представляют собой экономические (денежные) отношения, направленные на формирование и использование децентрализованных денежных фондов, пред-

назначенных для обеспечения финансовыми ресурсами отдельных членов семьи и в конечном итоге – ее расширенного воспроизводства. Несмотря на то что в прямом виде население не участвует в общественном производстве, оно является конечным потребителем всех создаваемых благ, а соответственно, прямым или опосредованным образом вступает в денежные (экономические) отношения с органами власти публично-правовых образований (через систему централизованных фондов денежных средств) и хозяйствующими субъектами производственной и непроизводственной сфер всех форм собственности. Данные отношения связаны с оплатой труда, постоянными дотациями и льготами, предоставляемыми населению. С другой стороны, население участвует в финансовой системе региона, выплачивая налоги, приобретая услуги хозяйствующих субъектов производственной и непроизводственной сфер, и др.

Домашнее хозяйство управляет собственным денежным фондом – бюджетом, который состоит из двух частей: доходов и расходов. Характер распределения доходов между собственниками факторов производства убедительно показывает, что продажа рабочей силы остается основным и значимым источником доходов населения страны. В совокупном доходе домашних хозяйств доля доходов от наемного труда значительно преобладает. Ведущую роль в доходах населения занимает оплата труда. Данная структура не менялась на протяжении многих десятилетий. Так, в 1975 году оплата труда составляла в структуре денежных доходов жителей Республики Карелия 80,7 %, в последнее время доля варьировалась от 62,8 % в 2000 году до 68,4 % в 2008 году. В 2011 году соотношение источников доходов по сравнению с 2010 годом не изменилось, наибольший удельный вес занимает оплата труда (65 %), на втором месте социальные выплаты (18 %), на остальные источники приходится 17 % [4; 109].

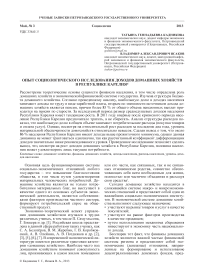

Более структурно источники дохода представлены в результатах социально-экономического обследования, проведенного в 2011–2012 годах в отдельных муниципальных районах и городских округах Республики Карелия (рис. 1), в котором участвовало 761 домохозяйство (с определенной погрешностью они совпадают с данными Карелиястата).

Согласно опросу, 22,7 % респондентов – пенсионеры, в том числе 8,7 % – работающие пенсионеры, безработные – 5,4 %, находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребенком – 2,6 %.

Таким образом, согласно результатам социологического исследования и официальным статистическим данным, основную долю социальных выплат составляют пенсии. Если говорить о численности получающих пенсионное пособие в разрезе видов пенсионного обеспечения, то пропорции от общего финансирования выглядят следующим образом: по старости – 85,14 %, по инвалидности – 5,24 %, по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи) – 4,11 %, пенсии военнослужащим и членам их семей – 0,09 %, пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф и членам их семей – 0,13 %, федеральным государственным служащим – 0,09 %, социальные пенсии – 5,2 %.

В целом за период с 2005 по 2011 год средний размер назначенных пенсий в Республике Карелия вырос на 234,54 % и составил в 2011 году 10132,4 руб. в месяц. Однако темпы прироста данного показателя начиная с 2009 года неуклонно снижаются: в 2009 году в сравнении с 2008-м рост составил 36,04 %, в 2010-м – 22,03 %, а в 2011-м – лишь 9,11 %. Разница между средним размером назначенных пенсий и размером прожиточного минимума за 2011 год составила порядка 40 %.

В качестве дополнительного источника доходов респонденты в первую очередь отметили денежную помощь родственников и знакомых – 53,8 %, на втором месте – проценты по вкладам – 17,3 %. Дальнейшее распределение других регулярных доходов выглядит следующим образом: доход от сдачи внаем жилья – 12,7 %, процент по ценным бумагам (акции, облигации и пр.) – 2 %,

Рис. 1. Структура источников доходов домашних хозяйств в Республике Карелия (по данным опроса)

доход от сдачи внаем дачи, транспортного средства или гаража – 1,5 %.

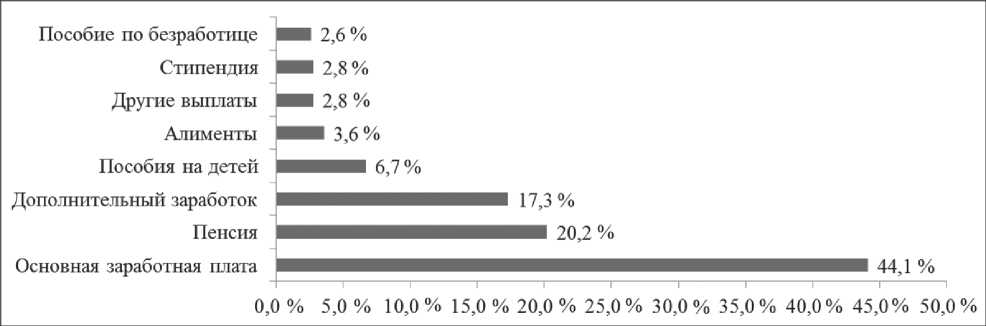

В 2011 году среднедушевые располагаемые ресурсы населения Республики Карелии составили 16862,5 руб. в месяц, по сравнению с 2010 годом их рост составил 16,1 %. При этом денежный доход вырос на 9,3 %, а натуральный доход увеличился на 16,2 %. Реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей и взносов, скорректированные на индекс инфляции) в январе – июне 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 8,6 %. Номинальные денежные доходы населения Республики Карелия в январе – июне 2012 года сложились в сумме 69264,1 млн руб. и увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2011 года на 13,6 %. Структура опрашиваемых домохозяйств по размеру совокупного дохода представлена на рис. 2.

достаточно широкой филиальной сетью, в том числе и в районах Республики Карелия.

Оценивая расходы населения за тот же период, можно отметить, что в 2011 году потребительские расходы домашних хозяйств жителей Карелии (покупка товаров и оплата услуг) составили 11785,0 руб. в месяц на члена домашнего хозяйства, что на 13,5 % выше, чем в 2010 году. В разрезе городской и сельской местности данный показатель имел значения 12043,8 и 10860,5 руб. в месяц соответственно. За 2011 год изменилась структура потребляемых благ данными группами населения, что связано с ростом их благосостояния. Так, существенный рост доли потребительских расходов наблюдался у домашних хозяйств в сельской местности Карелии, в том числе на приобретение непродовольственных товаров – на 15,9 %; на покупку продуктов питания данные домашние хозяйства стали тратить 30,6 % от общей суммы

Рис. 2. Структура домохозяйств по размеру совокупного дохода

Рис. 3. Предпочитаемая форма сбережений населения Республики Карелия (по данным опроса)

Как видно из рис. 2, наибольший удельный вес приходится на группу домашних хозяйств с совокупным доходом от 30 до 50 тыс. руб. – 28 %, более 50 тыс. руб. получают 18,5 % респондентов, а совокупный доход ниже прожиточного минимума имеют чуть более 1 % опрашиваемых.

Сумма привлеченных средств и израсходованных сбережений в 2011 году на 74 % превысила уровень 2010 года. При этом сумма сделанных сбережений в 2011 году сократилась на 6,9 % и составила 1860,5 руб. в месяц на члена домохозяйства. В то же время долг по кредитам и иным долговым обязательствам имели около 43,6 % обследуемых домашних хозяйств.

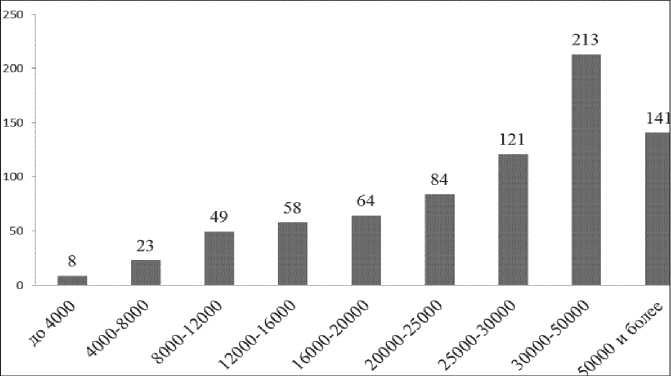

Если говорить о предпочтениях населения в сфере инвестиционных сбережений, то данные опроса представлены на рис. 3.

Как видно из рис. 3, примерно одинаковый уровень предпочтений форм сбережений имеют приобретение земли и недвижимости, вклады в Сбербанке и наличные сбережения в отечественной валюте. Предпочтение Сбербанка связано, с одной стороны, со степенью доверия населения к банку, значительная часть акций которого принадлежит государству, с другой стороны – с потребительских расходов, как и городские домохозяйства. В структуре расходов на оплату услуг основную долю занимали услуги обязательного характера: жилищно-коммунальные, пассажирского транспорта и связи.

Особое значение в рамках оценки финансов населения представляют расходы на образование и здравоохранение как показатели уровня жизни населения. Опрос показал, что 17,8 % респондентов отметили необходимость инвестиций в собственное здоровье и образование. Так, в 2011 году увеличились затраты карельских домохозяйств на оплату образовательных услуг от общей суммы расходов, связанных с обучением; основная доля приходилась на оплату услуг по основному договору в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, она составила 67 %. Доля затрат на покупку учебников, методических и справочных материалов, обучающих программ, канцелярских товаров составила 6,9 %, плата за организованное питание – 12,1 %, плата за общежитие – 10 %. Платной амбулаторной и стационарной медицинской помощью воспользовались 19 % членов домашних хозяйств. У обратившихся за медицинской помощью большая доля расходов приходилась на оплату лабораторных анализов и медицинских исследований, приемов и консультаций врачей-специалистов, сеансов массажа, лечебной гимнастики.

В целом за исследуемый период на покупку товаров население потратило 55,1 % от полученных доходов, на оплату услуг – 15,5 %, платежи за товары (работы, услуги) с использованием банковских карт за рубежом – 1,2 %, обязательные платежи и другие взносы (включая деньги, отосланные по переводам) – 12 %, прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах (включая покупку недвижимости, кредиты) – 3,8 %, покупку валюты – 2,6 % от доходов2.

Несмотря на положительную динамику доходов и расходов домашних хозяйств Республики Карелия (население стало больше получать и больше тратить) результаты опроса показали, что уровень материальной обеспеченности домохозяйств относительно невысок. Несмотря на то, что 53,2 % домохозяйств указали, что им хватило имеющихся доходов на покрытие необходимых текущих расходов, 13,6 % респондентов не смогли вписаться в свой бюджет, еще 33,2 % сумели сделать это с большим трудом.

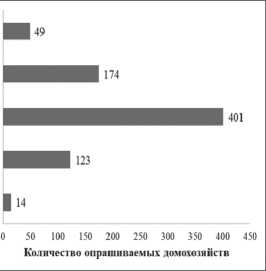

Более структурно покупательная способность опрашиваемых домохозяйств представлена на рис. 4.

Денег вполне достаточно

Покупка большинства товаров длительного пользования не вызывает трудностей

Денег хватает на необходимые продукты и одежду

Хватает только на продукты

Денег не хватает на продукты, берем в долг

Рис. 4. Покупательная способность домашних хозяйств – респондентов

На вопрос о том, на что хватает доходов Вашей семьи, около 53 % опрашиваемых ответили, что денег хватает лишь на необходимые продукты и одежду, порядка 23 % респондентов указали, что приобретение товаров длительного пользования не вызывает трудностей, а чуть меньше 2 % вынуждены брать в долг для приобретения продуктов.

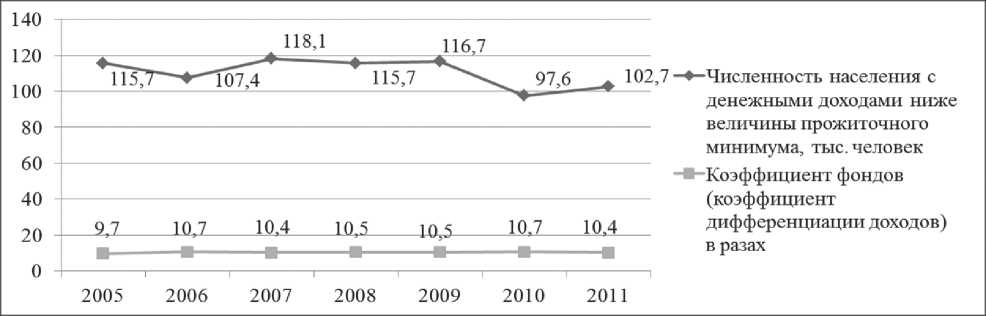

Результаты проведенного опроса подтверждаются и официальными данными Карелиястата. Так, рассматривая вопрос о расслоении общества по доходам, стоит отметить, что в 2011 году 85,7 % населения получали доход больше 7000 руб. в месяц. Динамика численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума неоднозначна (данные представлены на рис. 5).

Как видно из рис. 5, максимальное значение численности населения с доходами ниже прожиточного уровня пришлось на 2007 и 2009 годы – 17 %, что объясняется в том числе последствиями финансового кризиса, а наименьшее (15,1 %) – на 2010 год. Степень расслоения общества также характеризуется коэффициентом фондов, или коэффициентом дифференциации доходов, он показывает отношение среднего уровня доходов 10 % самых богатых граждан к среднему уровню доходов 10 % самых бедных. По рекомендациям ООН он не должен превышать 8–10. Динамика данного коэффициента в Республике Карелия представлена на рис. 5.

Таким образом, можно утверждать, что уровень справедливого распределения доходов в Республике Карелия ниже рекомендованного, хотя данный показатель значительно лучше, чем по России в целом, в 2011 году коэффициент дифференциации доходов Российской Федерации составил 16,1 раза.

В заключение необходимо отметить, что особой функцией домашнего хозяйства является воспроизводство рабочей силы (человеческого капитала). Качество воспроизводства зависит от того, какой уровень жизни может обеспечить домашнее хозяйство. Высокие доходы общества и потреби-

Рис. 5. Показатели, характеризующие уровень доходов населения

тельские стандарты определяют способность населения к расширенному и качественному воспроизводству. Проведенный анализ показал, что, несмотря на смещение приоритетов потребительских ожиданий за последние два года в направлении инвестиций в человеческий капитал (то есть население стало более активно тратить средства на образование, здоровье и отдых), в течение последнего десятилетия сохраняется не достаточно благополучная структура покупательской способности домохозяйств, половина из которых живет в режиме жесткой экономии.

* Исследование выполнено по заданию Министерства образования и науки РФ, регистрационный номер проекта 01201253373, и при поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ в рамках реализации мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.

SOCIOLOGICAL RESEARCH OF HOUSEHOLDS’ INCOME IN KARELIAN REPUBLIC

Список литературы Опыт социологического исследования доходов домашних хозяйств в Республике Карелия

- Агапова Л. И. История экономической мысли. М.: ЭКМО, 2002. 206 с.

- Белозёров С. А. Финансы домашнего хозяйства: инвестиционный аспект. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. 566 с.

- Жеребин В. М., Романов А. Н. Экономика домашнего хозяйства. М.: Финансы ЮНИТИ, 1998. 231 с.

- Кадникова Т. Г Некоторые аспекты воспроизводства рабочей силы и человеческого капитала в рыночной экономике//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. «Общественные и гуманитарные науки». 2012. № 7 (128). Т. 1. С. 105-109.

- Коробковский Г В., Смирнова Г. А. Экономика домашнего хозяйства. М.: Экономика, 1991. 242 с.

- Нугуманова Л. Ф. Институциональные основы формирования сбережений домохозяйств//Российское предпринимательство. 2010. № 10. Вып. 1 (168). С. 36-40.

- Соболев М. Г. Институциональные основы формирования экономической системы домохозяйства: Автореф. дис.. канд. экон. наук. Краснодар, 2005. 22 с.