Опыт сохранения растительных генетических ресурсов в Германии: роль Николая Ивановича Вавилова

Автор: Брнер А.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Статья в выпуске: 5 т.47, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье, посвященной 125-летию со дня рождения Н.И. Вавилова, отражено его сотрудничество с немецкими учеными в начале XX века по сохранению генофонда культурных растений и их диких родичей. С этой целью в Германии после основания Института исследований культурных растений (Institute of Crop Plant Research, в настоящее время Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research) в апреле 1943 года был создан генбанк, в фондах которого сейчас насчитывается около 150 000 образцов. Обсуждается процедура описания и оценки поступающего материала, его поддержание и репродукция, представлены итоги некоторых наиболее важных исследований, выполненных с использованием сохраняемых образцов. Основные усилия ученых сосредоточены, в частности, на изучении генетической целостности образцов, подлежащих долгосрочному хранению, генетического разнообразия, поддерживаемого in situ в течение времени, и генетических аспектов обеспечения длительной жизнеспособности семян.

Описание и оценка, ex situ коллекция гермплазмы, генетическая целостность, генетическое разнообразие, долгосрочное сохранение жизнеспособных семян

Короткий адрес: https://sciup.org/142133341

IDR: 142133341 | УДК: 581.6:57.082.5(430):57(092)

Текст обзорной статьи Опыт сохранения растительных генетических ресурсов в Германии: роль Николая Ивановича Вавилова

Сотрудничество Н.И. Вавилова с немецкими учеными. Середина XIX века ознаменовалась внедрением достижений науки и техники в сельское хозяйство в целом и в селекцию сельскохозяйственных культур в частности. В результате местные сорта, использовавшиеся в течение многих столетий, постепенно замещались более продуктивными и генетически более гомогенными формами. На ранних этапах такой интенсификации новые варианты были просто чистыми линиями, отобранными из гетерогенных популяций местных сортов, однако повторное открытие законов Менделя создало возможность для селекции, основанной на контролируемых скрещиваниях. К началу XX века многие генетики и селекционеры осознали: местные сорта представляют собой столь ценные источники генетического разнообразия, что незамедлительно следует начать систематический сбор и сохранение этих быстро исчезающих популяций (1). Выдающийся немецкий генетик Эрвин Баур (Erwin Baur) уже в 1914 году заявил: «Мы должны собрать и сохранить наши старые местные сорта и диких родичей сельскохозяйственных культур» (2).

Именно Н.И. Вавилов и его коллеги были теми, кто в 1916 году организовал первую официальную экспедицию с целью сбора гермплазмы (на Памир и в Иран). Самые ранние контакты между Н.И. Вавиловым и немецкими учеными состоялись в декабре 1921 года во время его стажировки в США и Западной Европе, организованной советским правительством и санкционированной непосредственно В.И. Лениным. В течение примерно двух месяцев Н.И. Вавилов находился в Германии, и в это время он встречался с Бауром и известным немецким селекционером Теодором Ремером (Theodor Roemer). После возвращения в СССР Вавилов составил отчет о текущем состоянии исследований по генетике и селекции в Германии и отправил в Саратов копии последних публикаций Баура. Он также рекомендовал, чтобы сообщение о результатах работы Г. Мейстера, профессора из Саратова, по получению гибридов между рожью и пшеницей было направлено Бауру (3).

Рис. 1. Юрий Вавилов (слева) и Ганс Штуббе (справа) во время симпозиума, посвященного 100-летию со дня рождения Н.И. Вавилова (Гатерслебен, Германия, 810 декабря 1987 года).

Вавилов возвратился в Германию в сентябре 1927 года, чтобы принять участие в 5-м Международном генетическом конгрессе в Берлине, где представил свою теорию о географических центрах происхождения культурных растений. Ганс Штуббе (Hans Stubbe), который в 1943 году стал первым директором Института исследований культурных растений (Institute of Crop Plant Research, в настоящее время Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research — IPK) в Германии, также присутствовал на конгрессе и оказался под сильным впечатлением от выступления Вавилова. Примерно полтора года спустя Штуббе еще раз встречался с Вавиловым, когда тот приезжал к Бауру, и воспользовался этой возможностью для обсуждения работы по мутагенезу у Antirrhinum . Немецкими участниками 1-го Всесоюзного конгресса по генетике, селекции растений, животных и семеноводству в СССР, который состоялся в Ленинграде в январе 1929 года, были Э. Баур и Р. Гольдшмидт (R. Goldschmidt). В августе того же года Штуббе пригласили в Ленинград и Москву с докладом о результатах его исследований. Н.И. Вавилов в тот период отсутствовал, находясь в экспедиции по сбору образцов, однако был осведомлен о приезде Штуббе. Последняя встреча Вавилова с немецкими коллегами произошла в 1933 году в Галле, и сделанный здесь доклад стал последним публичным выступлением Н.И. Вавилова за пределами СССР (3, 4).

В Институте генетики растений и исследований культурных растений в Гатерслебене (Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research — IPK) в декабре 1987 года состоялся специальный симпозиум, посвященный 100-летию со дня рождения Н.И. Вавилова, одним из участников которого был его сын — д-р Юрий Николаевич Вавилов. На архивных фотографиях запечатлена встреча Юрия Вавилова с Гансом Штуббе (рис. 1).

Ген банк Германии. Идея основания в Германии Института исследований сельскохозяйственных растений (Institute for Crop Plant Research) с полномочиями учреждения по сохранению гермплазмы возникла в 1930-е годы. Деятельность по сбору образцов осуществлялась Э. Бауром и Р. Шиком (R. Schick) в Южной Америке (1930-1931 годы), А. Шайбе (A. Scheibe) в Гиндукуше (1935-1936), С. Троллом (C. Troll) и Р. Шоттен-лохером (R. Schottenloher) в Эфиопии и Эритрее (1937-1938), Э. Шёффе-ром (E. Schafer) на Тибете (1938-1939 годы). Из-за Второй мировой войны организация института была отложена, и только 1 апреля 1943 года президент Берлинского общества кайзера Вильгельма назначил Ганса Штуббе первым директором этого института. Ссылаясь на более благоприятный климат, Fritz von Wettstein (Фриц вон Веттштейн), директор Института биологии кайзера Вильгельма (Kaiser Wilhelm Institute of Biology) предложил разместить институт в окрестностях Вены, для чего в Туттенхофе, расположенном севернее Вены, был выделен участок площадью 50 га. Од- нако начавшиеся с 26 июня 1944 года интенсивные бомбардировки вскоре вынудили эвакуировать часть института в деревню Стекленберг (Stecklenberg), которая находилась на восточных склонах гор Гарц. Остальные сотрудники переехали туда в апреле 1945 года, а к концу того же года был организован институт в Гатерслебене (5).

Год

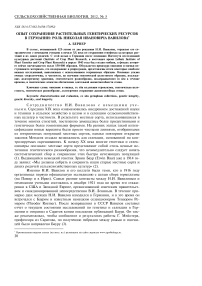

Рис. 2. Рост поступлений в фонды генбанка культурных растений и их диких родичей (Гатерслебен, Германия).

С момента основания генбанка в Гатерслебене формирование базовых философских принципов этого научного учреждения находилось под сильным влиянием идей и работ Н.И. Вавилова и его коллег. В задачи генбанка входила организация и сохранение мировой коллекции сортов и местных форм сельскохозяйственных культур, а также некоторых представителей их диких родичей. Предполагалось, что коллекция должна пополняться за счет сбора новых образцов и обмена материалом. Ее роль заключалась в обеспечении базы для всеобъемлющих программ по изучению разнообразия сельскохозяйственных культур и прикладных исследований по селекции (Г. Штуббе, 1982). Общее число образцов в генбанке возросло с 3500 в 1945 году до более 150 000 к 2011 году (рис. 2). В 1970-е годы коллекция начала превышать допустимые размеры: до этого времени материал хранили при комнатной температуре с обязательной репродукцией один раз в 2-3 года, что требовало ежегодно высевать 10 000 образцов. Дальнейшее расширение стало возможно благодаря строительству специального низкотемпературного хранилища в 1976 году. Наиболее заметное увеличение фондов произошло в 1992 году, когда несколько разрозненных коллекций бывших государственных селекционных станций вошли в генбанк IPK, а затем в 2003 году после передачи 45 000 образцов, курируемых генбанком Западной Германии в Брауншвайге (Braunschweig). С этого времени размер коллекции увеличивался незначительно (см. рис. 2). В настоящее время в коллекции представлены 3212 видов, относящихся к 776 родам. Современный реестр генбанка Германии по полевым и садовым культурам ex situ приведен в таблице (6).

Объемы хранения и поставок образцов из генбанка сельскохозяйственных культур и их диких родичей (Гатерслебен, Германия, 2011 год; цит. по ссылке 6)

|

Ассортимент |

Число |

|

|

образцов |

| поставок |

|

|

Злаки и злаковые травы |

65 448 |

70 36 |

|

В том числе: |

||

|

пшеница |

28 111 |

2932 |

|

ячмень |

23 245 |

1031 |

|

овес |

4835 |

119 |

|

рожь |

2411 |

273 |

|

Triticale |

1581 |

26 |

|

Aegilops |

1531 |

1549 |

|

просо |

845 |

474 |

|

кукуруза |

1550 |

245 |

|

травы |

1339 |

387 |

|

Продолжение таблицы |

||

|

Бобовые |

28 066 |

3163 |

|

В том числе: |

||

|

Phaseolus |

9146 |

776 |

|

кормовые бобы |

3283 |

344 |

|

соя |

1514 |

70 |

|

другие бобы |

624 |

312 |

|

горох |

5295 |

119 |

|

нут |

531 |

799 |

|

чина |

524 |

64 |

|

вика |

1878 |

383 |

|

люпин |

2769 |

75 |

|

чечевица |

475 |

101 |

|

клевер |

1739 |

81 |

|

другие |

288 |

39 |

|

Cucurbitaceae |

2671 |

1311 |

|

В том числе: |

||

|

тыква |

1081 |

597 |

|

дыня |

726 |

196 |

|

огурец |

709 |

459 |

|

другие |

155 |

59 |

|

Овощные культуры |

18 794 |

10 838 |

|

В том числе: |

||

|

томат |

3544 |

2969 |

|

перец |

1532 |

407 |

|

баклажаны |

112 |

70 |

|

Beta |

2320 |

100 |

|

Raphanus |

750 |

89 |

|

морковь |

500 |

2804 |

|

цикорий |

690 |

164 |

|

Allium |

3319 |

470 |

|

Brassica |

2184 |

262 |

|

лук-латук |

1130 |

399 |

|

шпинат |

214 |

91 |

|

сельдерей |

252 |

508 |

|

Quinoa |

957 |

1237 |

|

другие |

1290 |

1268 |

|

Масличные, волокнистые растения, источники красителей |

5526 |

1844 |

|

В том числе: |

||

|

лен |

2324 |

92 |

|

подсолнечник |

691 |

256 |

|

источники красителей |

481 |

291 |

|

волокнистые растения |

187 |

185 |

|

масличные растения |

557 |

488 |

|

другие |

1286 |

532 |

|

Лекарственные и пряные растения |

8344 |

5273 |

|

В том числе: |

||

|

мак |

1149 |

239 |

|

табак |

590 |

145 |

|

другие |

6605 |

4889 |

|

Мутантные формы |

1771 |

108 |

|

В том числе: |

||

|

томат |

744 |

79 |

|

соя |

567 |

9 |

|

Antirrhinum |

460 |

20 |

|

Картофель |

6124 |

1965 |

|

Масличные и фуражные культуры |

14 258 |

2340 |

|

В том числе: |

||

|

рапс и кормовая капуста |

2472 |

1847 |

|

травы |

10 441 |

446 |

|

красный клевер и люцерна |

1345 |

47 |

|

Всего |

151 002 |

33 878 |

Здание, где располагается генбанк IPK, носит название «Дом Вавилова». Здесь образцы размещаются в больших помещениях, в которых поддерживается температура -18 °C. Активная часть коллекции содержится в стеклянных банках. Сверху над семенами образцов в стеклянных банках находятся мешочки с силикагелем. Подгруппы основной коллекции хранятся в IPK в алюминиевых вакуумных упаковках и для дополнительной сохранности дублируются в Глобальном хранилище семян (Global Seed Vault) на Шпицбергене в Норвегии. Несмотря на то, что при низкой температуре семена десятилетиями могут оставаться жизнеспособными, необходимо их воспроизводство. С этой целью ежегодно 8-10 % образцов извлекают из хранилища и высевают в поле или в защищенный грунт. Такая репродукция необходима не только тогда, когда жизнеспособность образцов падает ниже установленного уровня, но и при уменьшении количества семян в образце из-за повышенного спроса на них. Новые поступления обычно размножают перед включением в коллекцию, следовательно, некоторые характеристики образцов могут быть получены уже на этом этапе.

Тот способ, который используется для репродукции, требует особой тщательности при поддержании генетической целостности образцов. Перекрестно опыляющиеся растения выращивают в небольших теплицах или на хорошо изолированных делянках в полевых условиях. Идентичность каждого поступления отслеживается с использованием коллекции эталонных образцов, фотографий и данных о характеристических параметрах растений. В распоряжении сотрудников имеется примерно 420 000 гербарных листов и 154 000 эталонов колосьев зерновых, семян и плодов. Каждый год генбанк распространяет в разные страны 20 000-30 000 семян, передавая их в научно-исследовательские институты, селекционные компании, другие генбанки, ботанические сады, общественные организации. Число таких поставок с 1953 года в целом превысило 840 000.

Описание и оценка образцов. Поддержание образцов ген-банка обеспечивается обширной программой их описания и оценки. Важность такого подхода стала ясна уже вскоре после возвращения первых экспедиций по сбору коллекций. Систематический скрининг зерновых культур на источники устойчивости к болезням был начат еще в 1933 году в Институте фитопатологии сельскохозяйственного факультета университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге (Phytopathological Institute of the Faculty of Agriculture at the Martin Luther University Halle-Wittenberg), когда были предприняты попытки провести тесты на проростках с выявлением устойчивости к двум возбудителям ржавчины — Puccinia recondite и P . stri-iformis . К 1939 году эти тесты стали проводить на взрослых растениях, дополнительно оценивая устойчивость к мучнистой росе ( Blumeria graminis ). Когда в 1970-е годы возросло значение болезней колоса и стебля, перечень тестов расширился и стал включать выявление устойчивости к возбудителю септориоза колосковой чешуи пшеницы ( Septoria nodorum ), церкос-пореллеза злаков ( Pseudocercosporella herpotrichoides ) и фузариоза колоса ( Fusarium culmorum ). Общее число протестированных за 60 лет проростков и взрослых растений составило почти 150 000, включая > 10 000 образцов Triticum spp. и около 500 образцов Aegilops spp. (7). По данным скрининга, резистентность к основным болезням обнаруживается достаточно часто, причем доля образцов, проявляющих устойчивость на стадии взрослых растений, постоянно выше доли тех, у которых устойчивы проростки.

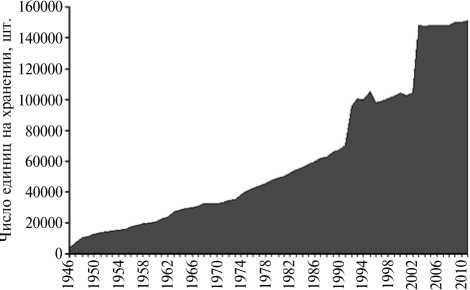

В последнее время особое внимание уделяется культурам, имеющим значение в качестве источников лекарственного сырья, например опийному маку ( Papaver somniferum ) и петрушке ( Petroselinum crispum ). Морфологические особенности у 300 образцов опийного мака разного географического происхождения были описаны при выращивании в полевых условиях в Гатерслебене в течение трех разных по условиям лет с одновременной генетической оценкой профилей ДНК на основе полиморфизма длин амплифицированных фрагментов (amplified fragment length polymorphisms — AFLP). Кроме того, было измерено содержание пяти основных опийных алкалоидов (морфин, кодеин, тебаин, папаверин и носка-24

пин) с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии (high-performance liquid chromatography — HPLC) (рис. 3), подтвердившей, насколько этот признак варьирует у разных видов (8). С целью описания морфологических свойств 220 образцов петрушки из немецкой коллекции гермплазмы их выращивали на двух участках с контрастными условиями.

Рис. 3. Содержание опийных алкалоидов морфина (1) , носкапина (2) , папаверина (3) , кодеина (4) и тебаина (5) у 50 образцов опийного мака Papaver somniferum из генбанка сельскохозяйственных культур и их диких родичей (Гатерслебен, Германия).

Была представлена листовая петрушка двух типов (кудрявая и гладколистная) и 25 образцов корневой петрушки. Некоторые формы проявляли гетерогенность по этому признаку. Когда для выяснения генетической структуры коллекции были использованы молекулярные маркеры, оказалось, что корневая петрушка формирует общий кластер с некоторыми гладколистными образцами, тогда как остальные из них объединяются в один кластер, включающий только формы с гладкими листьями. Определение содержания основных масел и летучих компонентов показало, что относительное содержание мирцена и в -фелландрена позволяет различать корневые и листовые формы петрушки. На основании данных о содержании летучих соединений были выявлены две группы, совпадающие с полученными при маркерном генотипировании (9).

Наши партнеры принимают участие в скрининговых исследованиях представителей родов Aegilops, Agrostemma, Allium, Amaranthus, Anethum, Apium, Avena, Barabarea, Beta, Brassica, Camelina, Carum, Coriandrum, Cu-cumis, Eruca, Foeniculum, Helianthus, Hordeum, Hypericum, Lactuca, Lathy-rus, Lepidium, Linum, Lupinus, Lycopersicon, Matthiola, Ocimum, Papaver, Pet-roselinum, Phaseolus, Pisum, Secale, Spinacea, Sysimbrium, Raphanus, Triti-cum, Triticale, Vicia и Zea. Все эти данные доступны в Интернете на сайте

Исследовательская деятельность генбанка. Изучение гe^emuчecкoй цеёocm^ocmu образцов. В IPK для сравнения собранных семян последних генераций и контрольных гербарных образцов, полученных при первичном размножении, используются молекулярные маркеры (микросателлиты). Подобная процедура применяется для оценки образцов пшени- цы, которые репродуцировали более 24 раз за 50 лет. Тот факт, что до сих пор не удалось выявить достаточных подтверждений как несанкционированного опыления, так и ненадлежащего выращивания, свидетельствует о тщательности, с которой генетическая целостность образцов поддерживается в течение длительного времени, и эффективности применяемых в ген-банке технологий (10). Анализ профилей запасных белков эндосперма у того же материала, выполненный во Всероссийском НИИ растениеводства (ВИР) (11), подтвердил выводы, полученные с использованием микроса-теллитного генотипирования.

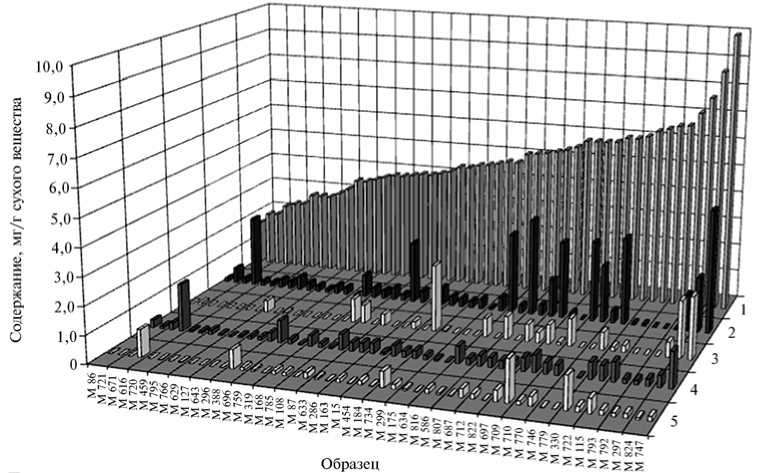

Рис. 4. Частота аллелей микросателлитного маркера RMS18 у образцов зерновой ржи R784 (A, 2 цикла репродукции) и R78 (B, 12 циклов репродукции) из генбанка культурных растений и их диких сородичей: а и б — соответственно наиболее ранний и последний цикл репродукции; приведены трехзначные номера образцов и одно-двухзначные номера электрофоретических повторностей (Гатерслебен, Германия).

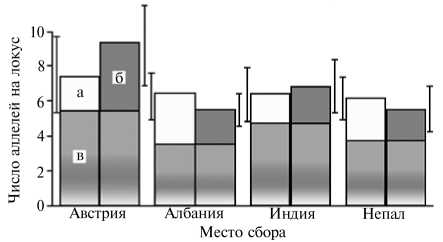

Рис. 5. Среднее число аллелей на локус у образцов мягкой пшеницы из генбанка культурных растений и их диких родичей в зависимости от года сбора в одних и тех же географических точках в Австрии (1922-1932 и 1982 годы) , Албании (1941 и 1994 годы) , Индии (1937 и 1976 годы) и Непале (1937 и 1971 годы) : а и б — уникальные аллели соответственно в образцах, собранных в ранних и последних экспедициях; в — общие аллели (Гатерслебен, Германия).

В то же время у такого перекрестного опылителя, как рожь, выявлены иные особенности. Так, у образцов, которые размножали до 13 раз, отмечались значительные сдвиги в частоте аллелей. В то время как в некоторых локусах наблюдалось ее снижение (вплоть до полного исчезновения аллелей), в других обнаруживались новые аллели, что, по-видимому, связано с опылением пыльцой растений из неродственных популяций (12). Степень изменений может зависеть от числа циклов репродукции (рис. 4).

Следовательно, схема воспроизводства в коллекциях ex situ для перекрестно опыляемых видов должна быть пересмотрена, в частности в отношении минимального размера популяции и расстояния между соседними делянками, на которых осуществляется выращивание.

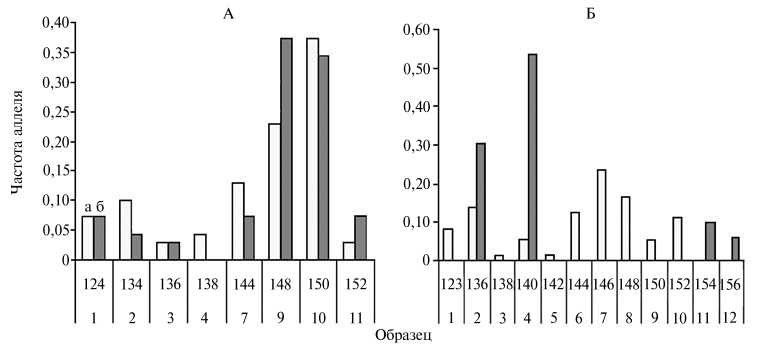

Сохранность генетического разнообразия . Повторный сбор образцов гермплаз-мы из регионов первичного отбора позволяет попытаться количественно оценить сохранность их генетической целостности за прошедшие 40-

50 лет. В частности, одна из таких работ выполнена E.K. Хлесткиной с соавт. (13). Генетическое разнообразие у образцов одного вида, взятых из одних и тех же географических точек в разное время, охарактеризовали на основании среднего числа аллелей для набора микросателлитных локусов, распределенных по геному случайным образом. Были получены воспроизводимые результаты, которые свидетельствовали, что степень генетического разнообразия популяций в местах сбора образцов (австрийские Альпы, Непал, Индия и Албания) поразительно стабильна в течение длительного времени. В то же время имелись убедительные доказательства некоторых качественных изменений: около трети из изученных аллелей, как оказалось, уникальны для каждого периода сбора образцов (рис. 5). Эти результаты демонстрируют, что переход от традиционных к более интенсивным системам земледелия сопровождался качественными изменениями (перенос аллелей), в то время как количественные показатели генетического разнообразия оставались достаточно стабильными.

В сравнительных исследованиях образцов ячменя из Австрии, Албании и Индии (14) отмечали отсутствие изменений общего числа аллелей на локус в материале как из Австрии, так и из Индии, тогда как у растений из Албании этот показатель немного снижался. Что касается пшеницы, то частота аллелей, специфичных для места и времени сбора образцов, указывала на значительную интенсивность переноса генов в течение времени наблюдения. В целом можно сделать вывод, что в коллекциях ex situ отражена и сохраняется только та степень разнообразия, которая присутствовала в популяции на момент сбора образцов, тогда как в естественных условиях она динамично изменяется в зависимости от внешних условий и агротехнологий возделывания растений.

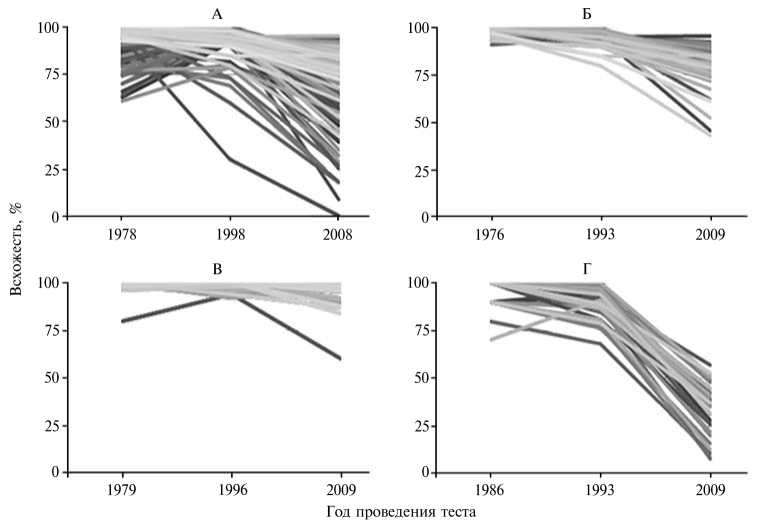

Рис. 6. Средняя всхожесть семян, оцененная в тестах на прорастание в разные годы, при длительном низкотемпературном хранении образцов пшеницы ( Triticum L., А) , ячменя ( Hor-deum L., Б) , льна ( Linum L., В) и ржи ( Secale L., Г) . Полученные данные отражают внутривидовую вариабельность по анализируемому признаку (генбанк культурных растений и их диких родичей; Гатерслебен, Германия).

Продолжительность сохранения жизнеспособности у семян. По- скольку большинство образцов заложены в генбанк в виде семенного материала, время, в течение которого семена могут оставаться жизнеспособ

ными, — исключительно важный показатель, которому уделяется пристальное внимание. Исследования этого признака проведены в IPK для большого набора видов, представленных в генбанке. Высокая степень

межвидовой вариабельности выявляется в условиях хранения при ~ 20 ° C и относительной влажности 50 % (15). Из 18 изученных видов самое продолжительное сохранение жизнеспособности семян (29 лет) наблюдали у гороха ( Pisum sativum ), тогда как у чеснока ( Allium schoenoprasum ) этот пе

риод был наименьшим (5 лет). Внутривидовая вариабельность проявляется у семян в период между 26-м и 33-м годом хранения при температуре 0 ° C (16). Всхожесть была наибольшей при хранении до 5 лет, однако с увели

чением срока до 20 лет расхождения в показателях жизнеспособности семян между сортами становились более значительными (рис. 6). У пшеницы после 34 лет хранения всхожесть варьировала от 0 до 87 %, тогда как

a—E3262J47

QTL3

QTL2

QTL1

0i г й 14

Ra2D04

Ra1F06 сЬОЮООб сЬ010385 сЬ010613

Е3259 325

2а—Е3362_271

25- P3F/P2R

3:

15C/Na12A08 1бУ(Е4060_197

Е3259~334

197УЕ3261~148 '’07)Е3562_504

20'

26 27'

Е3249 169 VE3262" 70

Е3562~335

Е3350 328

QTL546 4^

—sn012131

_ mr000166 ^ЕЗЗМ61_512

53-—Ra2G08

-- Е3247 569

65—Е3262 283

Е3348~175

QTL477

Е3261 205

Рис. 7. Результаты картирования QTL продолжительности сохранения жизнеспособности семян при искусственном старении на 6-й (А) и 7-й (Б) хромосомах у Brassica napus (образцы из генбанка культурных растений и их диких родичей; Гатерслебен, Германия).

ня, рапса и пшеницы проведено QTL- и

у ячменя после 35 лет — в пределах 43-95 %. Если принять во внимание, что условия репродукции и обработки собранных семян из проанализированных партий материала были одинаковыми, напрашивается очевидный вывод о генетической природе подобных различий. В связи с этим в IPK инициированы исследования по генетическому анализу жизнеспособности семян с использованием теста ускоренного старения в соответствии с протоколом Международной ассоциации по тестированию семян (International Seed Testing Association — ISTA) (17). У ячме-ассоциативное картирование

(18-20), примеры результатов которого, полученные на рапсе, представлены на рисунке 7.

Итак, в Германии после основания в апреле 1943 года Института исследований культурных растений (Institute of Crop Plant Research — IPK) в Гатерслебене был создан генбанк, в фондах которого насчитывается уже около 150 000 образцов. Этот материал поддерживается, изучается и передается в научные и селекционные институты и центры, общественные организации разных стран. Новые поступления и длительно сохраняемые в фондах образцы исследуются с использованием современных методов (биохимические тесты, микросателлитный анализ, ассоциативное картирование) с целью оценки стабильности и варьирования у генотипов в процессе воспроизводства (при поддержании заложенных образцов), а также изменений генетической структуры популяций в местах сбора образцов с течением времени. Начало проводимых в Германии работ по сохранению генофонда культурных растений и их диких родичей связано с сотрудничеством между Н.И. Вавиловым и немецкими учеными в первые десятилетия XX века, а принципы, на которых основана деятельность генбанка в

Ãàòåðñëåáåíå, ñ ìîìåíòà åãî îñíîâàíèÿ ôîðìèðîâàëèñü ïîä âëèÿíèåì èäåé è èññëåäîâàíèé Í.È. Âàâèëîâà è åãî êîëëåã.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK),

Ïîñòóïèëà â ðåäàêöèþ 16 èþíÿ 2012 ãîäà

NICKOLAI IVANOVICH VAVILOV AND HIS FOOTPRINT ON PLANT GENETIC RESOURCES CONSERVATION IN GERMANY

-

A. Borner

S u m m a r y

This article is dedicated to the 125th birthday of N.I. Vavilov, with a special emphasis on his interaction during the early years of the 20th century with German scientists concerned with the conservation of cultivated plants and their wild relatives. The German genebank was established with the foundation of the Institute of Crop Plant Research (at present time the Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research — IPK) in April 1943, and today, this genebank maintains about 150,000 accessions. Here, we present a review of its characterization and evaluation activity, as well as a description of some research highlights based on the genebank's holdings. The research element focuses particularly on the genetic integrity of genebank accessions subjected to long term storage, the genetic diversity retained in situ over time, and the genetics of seed longevity.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ РУКОПИСЕЙ СТАТЕЙ

-

1. В журнале «Сельскохозяйственная биология» публикуются обзорные, проблемные, оригинальные экспериментальные и методические работы по генетике и селекции сельскохозяйственных растений и животных, защите их от вредителей и болезней, молекулярной биологии, физиологии, биохимии, биофизике, радиобиологии, иммунитету, представляющие интерес для сельского хозяйства. Не публикуются статьи серийные и статьи, излагающие отдельные этапы исследований, которые не позволяют прийти к определенным выводам.

-

2. Статьи представляются тщательно отредактированными, в 2 экземплярах, напечатанных на одной стороне листа через два интервала (шрифт 14 Times New Roman) на бумаге стандартного формата, с приложенным диском (дискетой) с файлом статьи в программе Word for Windows. Рукопись должна быть подписана авторами и иметь заверенное печатью направление (на публикацию в журнале и в сети Интернет) от учреждения, в котором выполнена работа, подтверждающее, что материалы публикуются впервые.

-

3. При оформлении статей, содержащих экспериментальные данные, необходимо придерживаться следующей схемы: обзор литературы, цель исследования, методика, результаты и выводы. Объем обзорных и проблемных статей, включая список литературы, не должен превышать 18-22 стр., экспериментальных — 10-12 стр., кратких сообщений — 5 стр. K статье необходимо приложить реферат и краткое резюме для перевода на иностранный язык.

-

4. Иллюстрации и подрисуночные подписи представляются в 2 экземплярах. Рисунки снабжаются всеми необходимыми цифровыми или буквенными обозначениями с их пояснениями в подписи к рисунку. Таблицы приводятся в тексте. Максимальное число таблиц — 3, рисунков — 3; в кратких сообщениях — или 1 таблица, или 1 рисунок.

-

5. Формулы следует вписывать разборчиво. Во избежание ошибок в формулах необходимо размечать прописные (заглавные) и строчные буквы, а также верхние и нижние индексы. Сокращаемые слова (названия препаратов, химических соединений, методов, учреждений, латинские названия видов и др.) при первом упоминании приводятся полностью (иностранные — также с русским переводом). При упоминании вида микроорганизмов следует руководствоваться правилами по номенклатуре микроорганизмов («Международный Кодекс номенклатуры бактерий». М., 1978). Единицы физических величин приводятся по Международной системе СИ (ГОСТ 8.417-81).

-

6. Список литературы должен содержать лишь те источники, на которые имеется ссылка в статье. Составляется список в порядке очередности упоминания этих источников в тексте. Для цитируемых книг и сборников приводятся: фамилия и инициалы всех авторов, название, место издания (город, для иностранных источников — город и страна) и год издания; для материалов научных собраний следует указать название, время и место проведения научного мероприятия, название конференции, симпозиума и т.д., при наличии редакторов сборника или книги — указать их фамилии и инициалы; при наличии тома, выпуска указываются их номера, приводятся номера цитируемых страниц «от-до»; для журнальных статей указываются фамилия и инициалы всех авторов, название статьи, полное название журнала, год издания, том, номер (выпуск), страницы «от-до».

-

7. Необходимо указать фамилию, имя и отчество всех авторов рукописи полностью, место работы, адрес и телефоны (служебный, домашний, мобильный), а также адрес электронной почты (e-mail) для согласования авторского экземпляра статьи.

-

8. При несоблюдении этих требований статья к рассмотрению не принимается. При отправке на доработку датой поступления считается дата получения редакцией окончательного варианта статьи.

-

9. Аспиранты публикации не оплачивают. Копии отрицательных рецензий направляются авторам, положительных — предоставляются по запросу.

-

10. Экземпляр журнала с опубликованной статьей авторам не высылается. Журнал распространяется только по подписке. Гонорар не выплачивается. Рукописи не возвращаются.