Опыт устойчивого природопользования на прибрежных территориях: рыболовство, туризм, аквакультура

Автор: Лимонина Инна Геннадьевна, Ермакова Наталья Александровна

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Экономика предприятий, регионов и отраслей

Статья в выпуске: 6 (120), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются проблемы и тенденции развития прибрежных территорий в свете устойчивого развития и комплексного природопользования. Анализируется зарубежный опыт морского пространственного планирования, позволяющий решать социо-эколого-экономические проблемы использования морских акваторий. Приводятся аргументы в пользу совместного развития рыболовства, аквакультуры и рекреационного природопользования на рассматриваемых территориях при применении морского пространственного планирования, которое еще в России не нашло широкого применения.

Морское пространственное планирование, рекреационное природопользование, аквакультура, рыболовство, устойчивое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/148319071

IDR: 148319071

Текст научной статьи Опыт устойчивого природопользования на прибрежных территориях: рыболовство, туризм, аквакультура

Более полутора десятков лет в России и за рубежом активно обсуждаются проблемы и возможности комплексного развития побережий, в основе которых лежит совместное использование территории и акватории представителями различных видов хозяйственной деятельности, часто, казалось бы, несовместимыми. Однако диверсификация экономики прибрежных территорий – признанный путь их экономического развития. На совместном природопользовании может и должно строиться так называемое устойчивое развитие береговой зоны.

Для прибрежных территорий устойчивое развитие – один из главных аспектов развития и пространственного планирования. Наиболее важным моментом для устойчивого развития прибрежных территорий является организация совместного природопользования, которое даст как динамическое равновесие, так и возможности повышения эколого-ресурсной эффективности. На наш взгляд,

ГРНТИ 06.71.63

Инна Геннадьевна Лимонина – кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры региональной экономики и природопользования Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Статья поступила в редакцию 30.09.2019.

наибольшая эколого-ресурсная эффективность может быть достигнута при совместном развитии рыболовства, аквакультуры и рекреационного природопользовании, именно это должно стать объектом планирования устойчивого развития прибрежных территорий.

На сегодняшний день отдельно разработаны подходы к устойчивому развитию туризма и к ответственному рыболовству (в основе которого лежит понятие максимально устойчивого вылова) и ответственной аквакультуре (с сохранением генетического разнообразия, минимизацией негативного влияния на состояние окружающей среды, а также обеспечением здоровья людей) [4]. Устойчивый туризм обеспечивает рациональное использование ресурсов окружающей среды, поддерживает социальнокультурные особенности принимающих сообществ, обеспечивает эффективность и жизнеспособность долгосрочных экономических процессов, при этом часть получаемых средств от развития туризма направляется на восстановление туристских ресурсов и совершенствование технологий производства туристских услуг [3].

На международной конференции, проведенной в 1990 году в Ванкувере (Канада) и посвященной стратегии действий в туризме, отмечалось, что устойчивый туризм стремится к тому, чтобы туризм и другие ресурсопотребляющие отрасли могли гармонично сосуществовать. Обязательное планирование и зонирование обеспечивает развитие туризма, совместимое с пропускным потенциалом данной экосистемы и, соответственно, на прибрежных территориях может сочетаться, например, с рыболовством и аквакультурой. Традиционно устойчивый туризм подразумевает три вида устойчивости: экологическую, социальную и экономическую. Если говорить о развитии совместного природопользования таких видов деятельности, как туризм, рыболовство и аквакультура на прибрежных территориях, то, прежде всего, будет идти речь об экологической устойчивости туризма.

Острота проблемы экологической устойчивости развития туризма связана с опасностью перегрузки прибрежных рекреационных районов. Она вызывается высокой концентрацией туристов в расчете на единицу площади, следствием чего становится резкое ухудшение состояния и даже разрушение природных комплексов. Между тем, слабая измененность и минимальное загрязнение природной среды является наиболее привлекательной для туристов характеристикой рекреационного природопользования, в том числе и на прибрежных территориях. В табл. 1 приведены варианты воздействия туристской деятельности на прибрежных территориях на окружающую природную среду.

Еще с 1980-1990-х гг. в мировой, прежде всего – в европейской, практике были известны случаи как положительного, так и отрицательного воздействия туризма на прибрежные территории. Так, массовая застройка гостиницами бельгийского побережья Ла-Манша у Остенде протяженностью 62 км, которая потребовала возведения в море защитных дамб, привела к нарушению экологического равновесия, что, в свою очередь, вызвало катастрофическое уменьшение количества песка на пляжах. Нередки были также случаи закрытия пляжей в связи с загрязнением воды, одной из причин которого являлось курсирование туристских яхт и катеров. А 3/4 песчаных дюн между Испанией и Италией, а также на о. Сицилия на побережье Средиземного моря практически перестали существовать из-за отведения их территорий под туристскую инфраструктуру.

Ярким примером положительного воздействия туризма на окружающую среду может служить комплекс в регионе, который тогда назывался Лангедок – Руссильон во Франции. Развитие туризма буквально преобразило эту местность. Ранее 200-километровую полосу побережья Средиземного моря никак нельзя было признать перспективным местом для туризма. Болотистая почва, обилие комаров и мошкары, монотонный пейзаж, отсутствие достаточного количества земли – вот что первоначально представляла эта местность. Но так как рядом было море, несмотря на все неблагоприятные предпосылки, здесь было решено построить несколько туристских комплексов на 300 тысяч мест. Для воплощения идеи в жизнь были проведены огромные работы, направленные не просто на охрану, а на полное преобразование окружающей среды. Были осушены болота, уничтожены комары, посажен лес, прорыты каналы, через которые перекинули живописные мостики, насыпали искусственные холмы, чтобы скрасить монотонность пейзажа.

Интересен опыт Великобритании по охране природы и реконструкции береговых зон с целью туристско-рекреационного использования. Программа благоустройства наиболее ценных участков побережья («наследственных берегов») включала: резервацию открытых не занятых застройкой участков, которые бы обеспечивали визуальную сохранность береговых пейзажей и доступ населения; ра- циональное развитие между компактными зонами застройки, где должны быть открытые, не занятые строениями участки; тщательное планирование дорожных трасс и пешеходных дорожек; расширение зеленых насаждений с целью снижения береговой эрозии, уменьшения экологических нагрузок и сохранения визуальных достоинств береговой линии [5].

Таблица 1

Негативные варианты воздействия туристской деятельности на прибрежных территориях на окружающую природную среду [7]

|

Виды туристской деятельности |

Воздействующие факторы |

Последствия |

|

Прогулки на лодках, каноэ |

Физическое присутствие туристов |

Внесение диссонанса в жизнь животных, обитающих в водной среде, нанесение ущерба водной растительности (прежде всего в малых водоемах) |

|

Покупка (изъятие) элементов природных ресурсов в качестве сувениров |

Покупка перьев, частей тела животных (костей, скелетов и т.п.), живых организмов, растений |

Сокращение редких видов флоры и фауны |

|

Покупка (изъятие) кораллов, раковин и т.п. |

Разрушение рифов, сокращение видов |

|

|

Ныряние, плавание |

Откалывание кораллов |

Повреждение рифов |

|

Подводная охота |

Сокращение видов рыб и морских животных |

|

|

Водные походы (каноэ, каяки) |

Физическое присутствие |

Внесение диссонанса в жизнь животных, обитающих в водной среде, нанесение ущерба водной растительности (прежде всего в малых водоемах) |

|

Прогулки по суше |

Повреждение растительности на берегах водоема |

|

|

Рафтинг |

Посадка на плот и причаливание плота |

Эрозия и уплотнение почвы, разрушение растительности на берегу |

|

Транспортировка плота |

Эрозия и уплотнение почвы, нанесение ущерба растительности, животному миру |

|

|

Спортивная рыбалка |

Превышение квот |

Сокращение видов рыб, смещение видового разнообразия |

Важнейшим направлением планирования устойчивого развития прибрежных территорий является нормирование рекреационных нагрузок на природную среду. Такие нормативы были разработаны ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов (табл. 2). Так, норматив допустимой нагрузки на акваторию для купания в море и в проточных водоемах может быть принят 2 тыс. чел. на 1 га, в непроточных водоемах – 1 тыс. чел. на 1 га. Также в данном исследовании были обоснованы нормы площади пляжей (табл. 3).

Если говорить о таком направлении развития туризма, сочетающемся с аквакультурой и рыболовством, в плане совместного природопользования, как любительская рыбалка, то, согласно вышеупомянутой разработке, нормы допустимой нагрузки на прибрежные территории для такого вида туристской деятельности ориентировочно могут быть приняты следующие: для акваторий, используемых для ловли рыбы с лодки (в среднем 2 человека на лодку) – 2 человека на га, для береговой полосы, используемой для рыбной ловли – 1 человек на км, для акватории для катания на моторных лодках, парусных судах, гребных лодках и водных лыжах – 3 человека на га, для охотничьих угодий, предназначенных для спортивно-любительской охоты на водоемах – 0,001 человек в год [6].

Так же в концепцию устойчивого развития прибрежных территорий вписывается туристско-рекреационная деятельность, которая может вестись в морских охраняемых районах различных категорий [8]. В мировом масштабе уже существует опыт пространственного планирования устойчивого развития прибрежных территорий, где предусмотрено совместное развитие аквакультуры, рыболовства и туризма.

Таблица 2

Ориентировочные показатели допустимой рекреационной нагрузки на прибрежный природный ландшафт (чел./га) [6]

|

Нормируемый компонент ландшафта и вид его использования |

Критерий |

|

|

технологический |

психологический |

|

|

Пляжи (для солнечных ванн): |

||

|

естественные пляжи |

1000-1700 |

100-200 |

|

надводные аэросолярии |

2500-3000 |

|

|

Акватории(для купания): |

||

|

море (до изобаты 1,5 м с учетом сменности купающихся) |

300-500 |

100-200 |

|

озера и реки |

500-600 |

100-200 |

|

то же, для катания на весельных лодках (2 чел. на лодку) |

2-5 |

0.2-0.5 |

|

то же, на моторных лодках и на водных лыжах |

0.5-1 |

0.05-0.1 |

|

то же, для парусного спорта |

1-2 |

0.1-0.2 |

|

Берег и прибрежная акватория для любительского рыболовства: |

||

|

для ловли рыбы с лодки (2 чел. на лодку) |

10-20 |

|

|

для ловли рыбы с берега (чел./км) |

50-100 |

|

|

Территория для размещения палаточных лагерей (чел./км): |

||

|

для прибрежных участков |

300-400 |

50-100 |

Таблица 3

Нормы площади пляжей (кв. м на посетителя) (по нижнему пределу) [6]

|

Элементы территории пляжа |

Морские пляжи |

Озерные и речные пляжи |

|

Рабочая площадь солярия (исключая полосу шириною 10-15 м, используемую для транзитного пешеходного движения) |

6-8 |

8-10 |

|

Акватории для купания |

10-20 |

8-15 озерн., 5-10 речн |

|

Спортивная зона (в озелененной части) |

2-4 |

2-4 |

|

Участки обслуживающих устройств |

0.5-1 |

0.25-0.5 |

|

Озелененная часть |

6-10 |

8-10 |

Таблица 4

Виды туристско-рекреационной деятельности, которые могут вестись в морских охраняемых районах (составлено авторами по [8])

|

Виды туристско-рекреационной деятельности |

Категория морского охраняемого района (классификация МСОП) |

||||||

|

Ia |

Iб |

II |

III |

IV |

V |

VI |

|

|

Отдых без добычи ресурсов (например, дайвинг) |

N |

* |

Y |

Y |

Y |

Y |

Y |

|

Широкомасштабный интенсивный туризм |

N |

N |

Y |

Y |

Y |

Y |

Y |

|

Рыбалка / добыча ресурсов на отдыхе |

N |

N |

N |

N |

* |

Y |

Y |

|

Судоходство (за исключением случаев, когда это недоступно в соответствии с международным морским правом) |

N |

N |

Y* |

Y* |

Y |

Y |

Y |

Примечание. N – нет; Y – да; Y* – да, потому что альтернативы не существует, но необходимо специальное распоряжение; * – да или нет зависит от того, можно ли управлять этой деятельностью таким образом, чтобы она соответствовала целям создания морской охраняемой зоны.

В 2016 г. ФАО опубликовало пособие, посвященное осуществлению МПП для Ближнего Востока, с основным акцентом на создание условий для устойчивых рыболовства и аквакультуры. Объектами МПП должны стать Персидский и Оманский заливы, а также Аравийское море, т.к. экономическая деятельность, связанная с перечисленными водными объектами, стимулирует развитие стран региона. Для того, чтобы природопользование там было долговременным (в идеале – вечным), экономически выгодным необходимо применение экосистемного подхода, а хозяйственная деятельность должна быть скоординирована во времени и пространстве для нескольких стран одновременно. Эту проблему предполагается решать с помощью анализа успешных примеров реализации МПП в различных регионах мира.

Сам процесс планирования должен включать 10 этапов: от выявления необходимости и установления полномочий до внесения изменений и обновления процесса управления морским пространством после мониторинга, оценки, анализа и общения результатов. В качестве примера была выбрана Саудовская Аравия, а водный объект – Персидский залив. Следует подчеркнуть, что несмотря на то, что МПП будет проводиться каждой страной Персидского залива (всего – 8 стран), т.е. должны быть составлены национальные планы на собственные территориальные воды, основной целью является МПП Персидского залива в целом. Основные виды морской деятельности Саудовской Аравии в Персидском заливе, по мнению ученых подлежащие рассмотрению, включают добычу и переработку нефти и газа, сохранение водных биоресурсов, промышленное рыболовство, марикультуру, судоходство, военные учения, туристско-рекреационную деятельность, развитие городов и портов.

Положительные результаты четкого зонирования иллюстрирует пример долговременного интенсивного и разнонаправленного использования морского парка Большого Барьерного рифа. План зонирования морского парка Большого Барьерного рифа, принятый в 2003 г., привел к выделению 8 типов зон. Основными четырьмя зонами являются зоны общего пользования, защиты среды обитания, заповедная и морского национального парка. Прочие зоны: заповедник, проведения научных исследований, буферные и зоны островов Содружества. В каждой из этих зон есть разрешенные и запрещенные виды деятельности, а также виды деятельности, требующие специального разрешения. В зоны могут устанавливаться ограничения и на порядок проведения некоторых мероприятий. Каждый турист имеет карту, на которой разными цветами выделены эти зоны, и перечень разрешенных и запрещенных видов деятельности в них.

Следует отметить, что в год Большой Барьерный риф посещают более 2 млн туристов, которые прибывают на более, чем 500 судах, что в целом приносит прибыль в размере около 2 млрд австралийских долларов. Туризм, являющийся крупнейшим источником доходов для экономики СевероВосточной Австралии, разрешен почти во всем парке и включает различные направления. В то же время, в этом районе разрешено промышленное рыболовство, а коренное население продолжает вести традиционную хозяйственную деятельность. Не прерываются научные исследования, фиксирующие изменение состояния природной среды в районе Большого Барьерного рифа под воздействием различных факторов.

В плане совместного природопользования аквакультуры, рыболовства и туризма, которое можно трактовать как устойчивое развитие прибрежных территорий, интересен опыт Норвегии, где можно выделить регионы с комплексным использованием водных биоресурсов, специализирующиеся одновременно на промышленном рыболовстве, рыборазведении и туристской рыбалке: Нурланн, Тромс Финнмарк (Северная Норвегия), Хордаланн, Мёре-ог-Румсдал, Согн-ог-Фью́ ране (Западная Норвегия), Сер-Тренделаг (Центральная Норвегия) [2].

Опыт комплексного использование водных биоресурсов в регионах Норвегии, включающий одновременно развитие рыболовства, рыборазведения и любительской рыбалки, как направление развития сельских территорий, может быть «взят на вооружение» регионами Российской Федерации, специализирующимися на рыболовстве, например, Мурманской областью, где можно заняться экстремальной (трофейной) рыбалкой в Баренцевом море. Там есть кемпинг, прокат катеров и снаряжения, работают шкиперы-гиды. Объекты рыболовства – ценные виды рыб из природных запасов.

На «Рабочем совещании по комплексной морской политике и морскому пространственному планированию в Средиземном и Черном морях», организованному в конце 2016 г. Европейской комиссией, в докладе одного из комиссаров Директората по морским делам и рыболовству были затронуты проблемы, связанные с развитием морского и берегового туризма, которые можно решить при помощи МПП. Так, отмечалось, что несмотря на популярность туризма во всем мире и его активное развитие, у туристов часто возникают конфликты с другими пользователями морского пространства. Например, известны конфликтные ситуации при рекреационном рыболовстве с рыбаками, ведущими промышленный лов.

Любимый туристами отдых, вк л ючающий н аблюдение за китами , может из м енить пове д ение млекопитающих, сделать его опасным . Часто мес т ное насел е ние не одо б ряет дейс т в ия турист о в, желающих захвати т ь с собой в качестве сувенира с а мостоятельно собран н ые/добыты е объекты ( например, кораллы), а также самостоятельно заняться сп е цифическими местны м и видами п ромысла г идробионтов. Повышенную опасность предс т авляют мо р ские прогулки, если т у ристическ о е судно п о незнанию капитана вы х одит на оживленные судоходны е пути. Им е нно эти н е приятные и опасные и нциденты призвано предупредить МПП.

Благодаря проведенным иссле д ованиям, в ы яснено, ч т о некотор ы е виды мо р ской прои з водственной деятель н ости вполне совместимы с туриз м ом. Так, интересным и туристск и ми объектами вполне могут стать предприятия аквакуль т уры (мари к ультуры) и морские в е тровые эн е ргетическ и е установки. Традиционное рыболовство в прибрежно й зоне можно предста в ить, как н ациональн у ю туристскую достопримечательность. Тур и сты проявл я ют интерес к проблемам сохране н ия природной среды, поэтому им могут быть интересны экскурсии в лаборато р ию или на очистные с ооружени я , рассказы об особенностях природных систе м .

Предложенная мировому сооб щ еству «И н ициатива С инего рос т а» была н а целена на то, чтобы сделать чел о веческую деятельност ь в морях и о кеанах эф ф ективной с экологиче с кой и экон о мической точек зрения. Принятая ЕС стратег и я «Синего роста» дол ж на была у с корить раз в итие экономики прибрежных территорий, обеспечив р а ботой 5,4 млн чел. и создавая добавленну ю стоимост ь на почти 500 млрд ев р о в год [9]. В первую о чередь, эт о касается развития ветровой энер г етики, акв а культуры, морского туризма, морских биотех н ологий и д обычи полезных иско п аемых. У ж е сегодня э кономика, основанная на морской деятельнос т и, оценив а ется в 1,3 т рлн евро, а к 2030 год у ожидаетс я ее удвоение [9]. Поэ т ому вопросы сохране н ия морски х экосисте м при веден и и активно й и разнообразной хоз я йственной деятельности являютс я очень важ н ыми для ч е ловеческо г о обществ а .

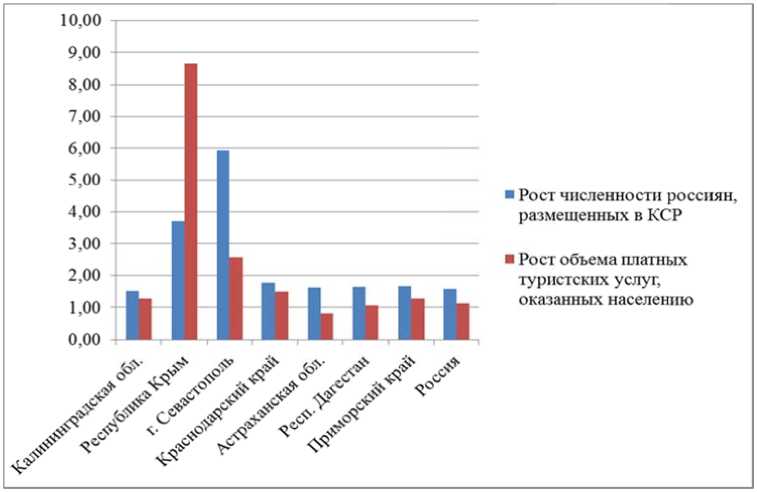

Обладая обширной территорией и длинной береговой линией, Рос с ия не мож е т похваста т ься обилие м морских курортов, поэтому нас е ление стр а ны «оккупирует» в ле т ние месяц ы побережь я Черного, Балтийского, Японского и, в значи т ельно мень ш ей степен и , Каспийского морей. П ри этом п р ибрежные т е рритории южных регионов испытывают «зап р едельные» экологические нагруз к и. Так, в пе р иод 20142017 гг. рост численности россиян, размещенн ы х в коллективных ср е дствах раз м ещения, со с тавлял по приморским субъектам РФ от 1,5 до 3,8 раз, а о б ъема платных туристс к их услуг, о к азанных населению, – от 0,8 до 8,7 р аз, в то время как по Р о ссии в цел о м – в 1,6 и 1,1 раз, соо т ветственно (см. рис.).

Рис. Рост численности граждан России, р а змещенных в коллектив н ых средств а х размещен и я (без учета микропредприятий) и объе м а платных т у ристских ус л уг за 2014- 2 017 гг., раз (рассчитано и составлено авт о рами по дан н ым Росстат а и Ростуриз м а)

В связи с ростом нагрузки на прибрежные зоны от туристско-рекреационной деятельности, руководители предприятий аквакультуры Крыма выражают беспокойство по поводу ухудшения условий для морских хозяйств, выращивающих мидий [1]. Морское пространственное планирование, которое в нашей стране еще не нашло широкого применения, призвано решать такие проблемы.

Список литературы Опыт устойчивого природопользования на прибрежных территориях: рыболовство, туризм, аквакультура

- Владельцы крымских акваферм обеспокоены депрессивным состоянием популяции мидий. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://tsuren.ru/news (дата обращения 15.09.2019).

- Ермакова Н.А., Лимонина И.Г., Полякова И.С. Рыбное хозяйство и туризм: норвежский опыт комплексного использования ресурсов прибрежных территорий // Рыбное хозяйство. 2017. № 4. С. 17-18.

- Карпова Г. А., Максарова Е. М. Механизм реализации принципов устойчивого развития туризма через государственно-частное партнерство // Роль туризма в модернизации экономики российских регионов. Сборник научных статей по матер. междунар. научно-практич. конф., 8-10 июня 2010 г., Петрозаводск - Кондопога. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2010.

- Кодекс ведения ответственного рыболовства / ФАО. Рим, 2011. 91 с.

- Новиков Р.А. Управление устойчивым развитием городов в прибрежных зонах. М.: ООД ИМЭМО, 1997. 37 с.

- Руководство по формированию курортно-рекреационных систем / ЦЭНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов Госгражданстроя и КиевНИИП Гражданстроя. М., 1984. 96 с.

- Шимова О.С. Основы устойчивого туризма. М.: ИНФРА-М, 2012. 190 с.

- Aquaculture and Marine Protected Areas: Exploring Potential Opportunities and Synergies. IUCN, 2017. 16 p.

- Report on the Blue Growth Strategy: Towards more sustainable growth and jobs in the blue economy. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_en (дата обращения 11.09.2019).