Опыт внедрения лапароскопической методики в хирургическую практику

Автор: Рубанов В.А., Толстых М.П., Вторенко В.И., Ширинский В.Г.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Статья в выпуске: 3 (55), 2017 года.

Бесплатный доступ

Многие стационары оснащены качественным эндовидеохирургическим оборудованием, однако для начала работы на нем хирург должен об- ладать определенным количеством навыков. В нашем исследовании был проведен анализ клинического внедрения лапароскопической методики в хирургическую практику. В исследовании приняли участие 29 хирургов ГКБ №52, произведен анализ 2213 протоколов операций с 2003 по 2009 год. Было выявлено, что неструктурированный опыт в эндоскопической хирургии и спектр базовых лапароскопических мануальных навыков (владение интракорпоральным швом) влияют на скорость внедрения и спектр выполняемых оперативных пособий в хирургической практике. Результаты про- веденного исследования показали, что перед началом безопасного освоения лапароскопической методики в условиях операционной целесообразно проходить предварительный курс по развитию базовых лапароскопических навыков и овладению интракорпоральным швом.

Симуляционное обучение, обучение лапароскопии, внедрение лапароскопии, лапароскопические навыки

Короткий адрес: https://sciup.org/142212750

IDR: 142212750 | УДК: 616.381-072.1-089.81:37.013

Текст научной статьи Опыт внедрения лапароскопической методики в хирургическую практику

На наших глазах произошло чудо обращения лапароскопической хирургии из набора успешных научных разработок в элемент медицинской хирургической индустрии. Лапароскопическая хирургия стала методом выбора, а местами вытеснила открытый способ, минидоступ, предбрюшинный доступ и многие технически более сложные приёмы. На сегодняшний день в некоторых хирургических отделениях лапароскопический метод хирургического доступа достигает 95% от всех оперативных вмешательств, как в плановой, так и в экстренной хирургии[1, 2].В начале 2000х годов исторически сложилась уникальная ситуация, при которой и профессионально практикующие хирурги, и новички – резиденты и ординаторы, должны были обучаться «с нуля» или переучиваться новому методу. Мы попытались изучить факторы и тенденции, влиявшие на скорость и качество внедрения лапароскопической методики в клиническую практику, выявить скрытые проблемы и риски этапа внедрения.

Многие стационары оснащены качественным эндовидеохирургическим оборудованием, однако для начала работы на нем хирургдолжен обладать определенным количеством навыков.

Эндовидеохирургические методики отличаются повышенной сложностью, а длительность операций и количество осложнений напрямую зависит от уровня мануальных навыков [2-5].

Ряд исследований так же продемонстрировали, что в ходе освоения лапароскопической методики удлиняется время оперативного пособия и увеличивается количество осложнений во всех хирургических областях [6, 7].

На сегодняшний день владение базовыми лапароскопическими навыками является необходимым условием для безопасной ассистенции и дальнейшего освоения лапароскопических методик в условиях операционной.

Материалы и методы

Для анализа клинического внедрения лапароскопической хирургии нами был изучен опыт ГБУ ГКБ №52 (г. Москва) (2003-2009).

ГБУ ГКБ №52 (г. Москва) к 2003 году клиника обладала благоприятными клиническими предпосылками: достаточными людскими и достаточными техническими ресурсами для массового внедрения лапароскопической техники. В то же время, оперативные вмешательства из лапароскопичес-

кого доступа в 2003 не были методом выбора. Ещё одной важной предпосылкой явился достаточный уровень внедрения диагностической лапароскопии.

Главной особенностью клинической части нашего исследования является тот факт, что мы изучаем частный случай «переподготовки» практикующих сложившихся опытных сертифицированных специалистов с «открытого» доступа на «лапароскопический», при условии выполнения ими одного и того же для обоих доступов оперативного приёма. Мы изучили протоколы оперативных вмешательств, выполненных в 1ом и 2омхирургических отделениях ГКБ 52 с 2003 по 2009 гг. Всего было проанализировано 2213 протоколов лапароскопических операций выполненных на базе хирургических отделений ГКБ №52; из них 1747 экстренных операций и 466 плановых.

Экстренные операции: лапароскопическая аппендэктомия (эЛА), лапароскопическая холецистэктомия (эЛХЭ), ушивание перфоративных язв желудка и 12 перстной кишки (эЛУПЯ). Плановые лапароскопические операции: грыжесечения паховых грыж (пЛПГ) и плановая лапароскопическая холецистэктомия (пЛХЭ) – таблица 1.

Таблица 1

Распределение пациентов по способу хирургического лечения

Мы оценили способ выполнения вмешательства, особенности изменения техники исполнения, количество вовлеченных хирургов, динамику изменения продолжительности, соотношение продолжительности вмешательств разными доступами, динамику количества выполненных вмешательств, динамику роста вовлечённости специалистов в использование лапароскопического доступа. На завершающем этапе клинического исследования проведено интервью части хирургов, участвовавших во внедрении лапароскопического метода и обсуждение полученных в ходе исследования результатов.

Мы прекратили анализ доступных историй болезни на 2009 г, хотя имели доступ к историям болезней вплоть до

2017 г, так как продемонстрированные тренды были стабильны, техника лапароскопических навыков может быть признана освоенной.

Результаты

В результате проведённого исследования нами получен массив данных, позволивший оценитьскорость внедрения лапароскопической методики в клиническую практику.

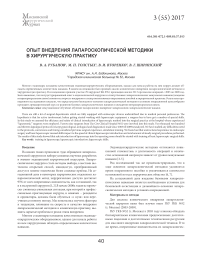

Освоение лапароскопической методики начиналось с диагностической лапароскопии и с плановых лапароскопических холецистэктомий, которые начинали осваиваться и внедряться 1-2 хирургами. На графике (рис. 1) представлен рост количества оперативных пособий, выполненных лапароскопическим доступом, что отражает общую картину освоения и внедрения лапароскопической методики в клиническую практику в 52 ГКБ. Обращает на себя внимание, что внедрение лапароскопии начинается с плановых лапароскопических холецистэктомий.

С момента выполнения первой пЛХЭ до выполнения первой эЛХЭ прошло полных 15 месяцев. К моменту освоения техники выполнения ЛХЭ и внедрения ее в экстренную службу было выполнено 48 операций (4 хирурга).

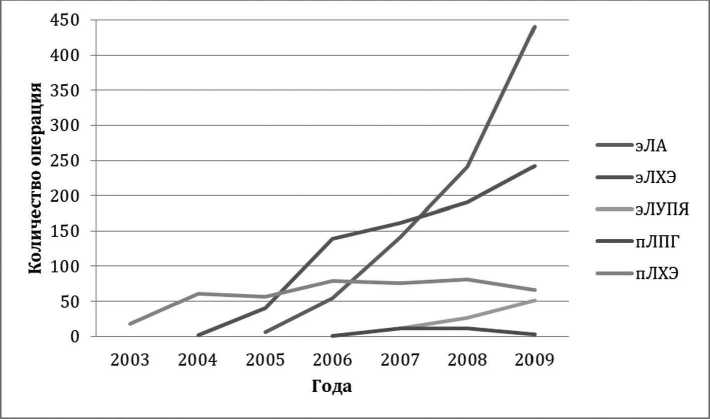

Хирургические отделения 52 ГКБ специализируются на оказании экстренной помощи. Графики вовлечённости специалистов в плановой хирургии несколько отличается от экстренной (рис 2), вовлечение специалистов значительно более медленное. Главная причина состоит в не рандомизированном распределении плановых пациентов, график плановых операций составлялся заведующими отделений.

С момента выполнения первой пЛХЭ до выполнения первой эЛА прошло 26 месяцев. К моменту выполнения первой эЛА было выполнено 100 ЛХЭ ( 3 – эЛХЭ и 97 пЛХЭ). 08.03.2007 – дата начала выполнения первой эЛА с применением кисетного интракорпорального шва, это и есть дата первого клинического применения ИКШ в хирургической практике. С момента успешного выполнения ИКШ в клинической практике, уже через 6 дней в клинике впервые была выполнено лапароскопическое ушивание перфоративной язвы желудка.

С момента выполнения первой пЛХЭ до выполнения первой плановой лапароскопической протезирующей гер-ниопластики прошло полных 46 месяцев. Принципиально, внедрение данной технологии не требовало особых мануальных навыков и стало применяться при появлении нового оборудования в виде лапароскопического степлера.

С момента выполнения первой пЛХЭ до выполнения первого лапароскопического ушивания перфоративной язвы (эЛУПЯ) прошло 49 полных месяцев.

Оценка вовлечённости

Метод нельзя считать внедрённым, пока он в хирурги-ческеском коллективе является надёжным инструментом только у одного специалиста. Если преимущества метода

Рис. 1. График начала и количества выполнения лапароскопических операций:

ЛА – лапароскопическая аппендэктомия; эЛХЭ – экстренная лапаросокопическая холецистэктомия; эЛУПЯ – экстренное лапароскопическое ушивание перфоративной язвы; пЛПГ – плановая лапароскопическая протезирующая герниопластика; пЛХЭ – плановая лапароскопическая холецистэктомия

Рис. 2. График вовлеченности хирургов, выполнение плановых лапароскопических операций: пЛПГ – плановая лапароскопическая герниопластика; пЛХЭ – экстренная лапароскопическая аппендэктомия;

над альтернативными технологиями доказаны, то именно этот лучший метод и должен воспроизводиться в практике. Мы посчитали, что провести анализ проблемы внедрения лапароскопической методики в клиническую практику невозможно без оценки вовлеченности хирургов в обучение лапароскопической технике и наличие у них возможности ежедневно применять лапароскопическую технику.

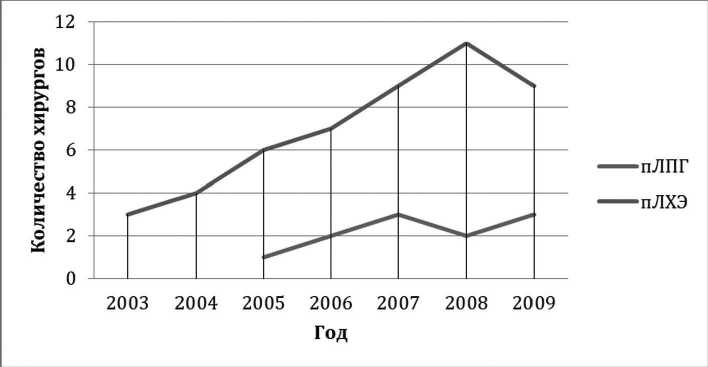

В 2003 году 18 плановых лапароскопических операций выполнили всего 3 хирурга. Первые две лапароскопические холецистэктомии по поводу острого холецистита в 52 ГКБ выполнены в 2004 (за год вовлечён 1 хирург)при этом первая операция завершилась конверсией, а полностью лапа- роскопическим доступом выполнена только вторая. Через 3 года это вмешательство выполняли 11 хирургов, а через 5 (2008) – 15 хирургов (рис 3).

Первые 5 аппендэктомий были выполнены только в 2005 (за год вовлечено 3 хирурга. Через 3 года (2008) это вмешательство выполняли 11 хирургов стационара. В 2009г новые хирурги эту операцию не исполняли, таким образом метод считается полностью внедрённым, что потребовало 3 года.

Попытки ушивать перфоративные язвы желудка и двенадцатиперстной кишки в 2007 году предприняли 4 хирурга, двое из которых перешли на конверсию и более в этом году попыток ушивать перфорации не предпринимали. Из

Рис. 3. График вовлеченности хирургов, выполнение экстренных лапароскопических операций:

эЛА – лапароскопическая аппендэктомия; эЛХЭ – экстренная лапароскопическая аппендэктомия; эЛУПЯ – лапароскопическое ушивание перфоративной язвы

10 успешных операций, включая первую попытку, 7 (70%) выполнено специалистом «первой волны». К 2009г это вмешательство выполняли 11 хирургов, но наблюдений мало, учитывая относительно меньшее количество пациентов с перфоративными язвами. Массовое распространение операции лапароскопического ушивания перфоративной язвы заняло 2 года.

Важно отметить последовательность освоения операций в экстренной хирургии: от холецистэтомии, не требовавшей навыков владения хирургическим швом, к аппендэктомии, требовавшей навык наложения экстракорпорального шва, к ушиванию язвы желудка. Первыми осваиваемыми лапароскопическими манипуляциями были диагностическая лапароскопия и плановая лапароскопическая холецистэктомия.

Таким образом, критическим временем при внедрении технологии лапароскопического оперативного доступа являлся время после первого вмешательства, которое могло достигать года и более! От момента первой операции до последующих проходило всегда очень много времени, что скорее всего связано с не достаточным уровнем владения мануальными лапароскопическими навыками, и в частности интракорпоральным швом, активной дискуссией и психологическими проблемами хирургов, их неготовностью принять преимущества лапароскопического метода; в целом такая огромная задержка демонстрирует не эффективность и латентность внедрения лапароскопической хирургии. Подобные задержки во внедрении метода не являются уникальными для ГКБ 52, и подтверждают выводы работы

Э.А. Галлямова (2008), в которой автор особо подчёркивал значение лидерства и администрирования[1].

Не смотря на наличие сложившихся благоприятных обстоятельств и предпосылок: в отделениях длительно было доступно оборудование для лапароскопичеких операций, наличие специалистов, владеющих методикой, наличие желания к освоению новой техники, - на начальном этапе внедрение было не эффективным и долгосрочным. В обоих хирургических отделениях формировалась команда «самообучения», которая обеспечила дальнейший рост внедрения.

Наиболее вероятной причиной проблемы внедрения являлся недостаточный уровень освоения хирургами базовых лапароскопических навыков, а причинами конверсии зачастую становилось банальное утомление хирурга манипуляциями или необходимость наложения интракорпорального шва. Уже спустя 5-10 выполненных самостоятельно операций конверсии не наблюдались и вплоть до 40 операции происходил стремительный рост скорости исполнения оперативного приёма.

Техника эЛА принципиально отличалась наложением экстракорпорально сформированных петель Рёдера и погружение их интракорпорально наложенным кисетным швом. Таким образом, наложение кисетного шва, интра-корпорального шва становится основным «шагом» к расширению спектра выполняемых операций.

Так же отметим, что вовлечение в освоение новой технологии происходило так же не равномерно. Без учёта ассистирования на операциях самостоятельно выполнять

^уІОСКОВСКИЙ Л^рургический УІҮурнал операцию лапароскопическим способом хирурги начинали через 3 года, причём данная тенденция повторялась как для освоения лапароскопической холецистэктомии, так и для лапароскопической аппендэктомии, так и для плановой лапароскопической герниопластики.

Любая инвазивная процедура сопряжена с рисками для пациента и вероятность материализации риска даже самого безопасного вмешательства пропорциональна количеству повторений процедуры. Хирурги не охотно публикуют в историях болезней относительно не удачных результаты; особенно, если с последствиями осложнения удаётся справиться в ходе текущей госпитализации и случай становится законченным. Косвенно о не удачных результатах, проблемах при выполнении операции говорят конверсии (операции, при которых не удалось выполнить изначально намеченный план операции) и релапаротомии. Очевидно, что пациенты в указанных клинических ситуациях, находились в состоянии большего риска, вне зависимости от исхода лечения.

С 2003 по 2009г.г. при выполнении 436 плановых лапароскопических холецистэктомий произведено 5 конверсий (1,1%), и при выполнении 776 экстренных лапароскопических холецистэктомий – 9 конверсий (1,1%), при лапароскопическом ушивании 89 перфораций – 13 конверсий (14,6%). На 882 лапароскопических аппендэктомий 39 конверсий (4,4%).

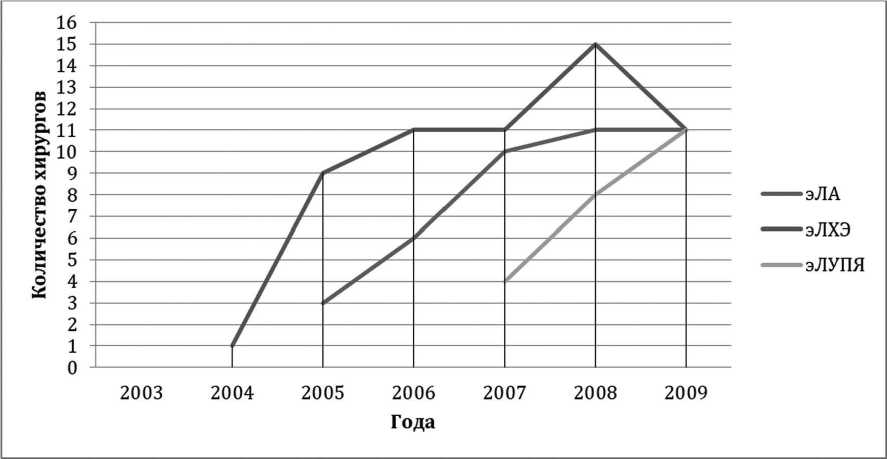

Опыт освоения и внедрения техники лапароскопической аппендэктомии мы хотим разобрать более подробно, так как на момент начала выполнения лапароскопических аппендэктомий лапароскопическая холецистэктомия была освоена, при этом, принципиально, спектр лапароскопических операций был ограничен отсутствием владения интра-корпорального шва.

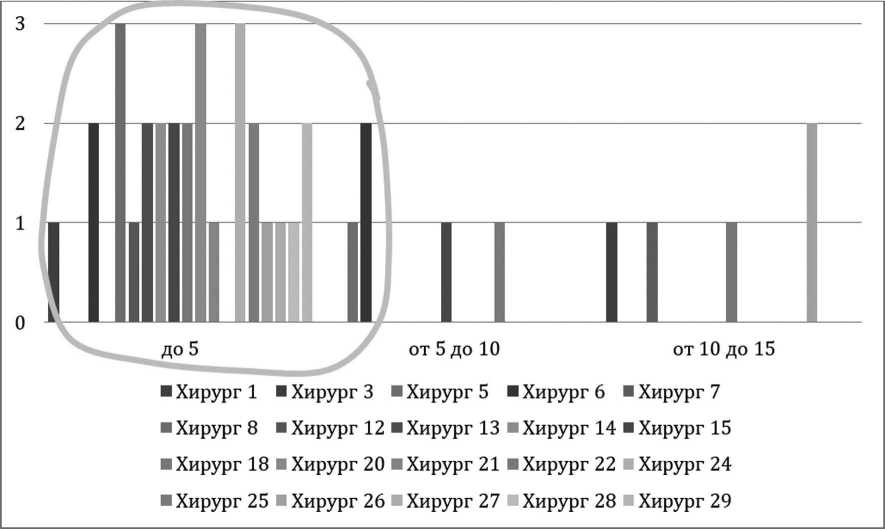

Все конверсии, которые мы связали со сложностью для хирурга выполнения оперативного приёма произведены до 15 самостоятельно выполненной операции. В течении промежутка освоения (первые 15 операций) конверсию выполнили 69% хирургов (20 из 29). Более того, в ходе первых 5 самостоятельных операций 55% хирургов (16 из 29), осваивавших метод выполнили конверсию на открытый способ: в 3 операциях из 5 – 3 хирурга (10%), в 2 из 5 – 7 хирургов (24%) и 6 хирургов (20%) – однажды. Между 5 и 10 операциями конверсия выполнена ещё 4мя хирургами (13%) и между следующими 10 и 15 операциями ещё 4мя хирургами (13%). В дальнейшем характер протоколов вмешательств изменяется и конверсии становятся клинически (не технически обоснованными): исчезает запись в протоколах операций «в связи с техническими трудностями». В протоколах после 2010г спорадические конверсии определяются исключительно клиническими показаниями.

Для графической визуализации повышенного риска конверсий на этапе освоения лапароскопического способа выполнения аппендэктомии опытными хирургами, наиболее привыкшими к исполнению вмешательства открытым способом, — риска, который наиболее высок в начале освоения и максимален в ходе первых 5 самостоятельно выполненных операций мы изобразили на графике (рис. 4). Область интереса на рис. 4 обведена.

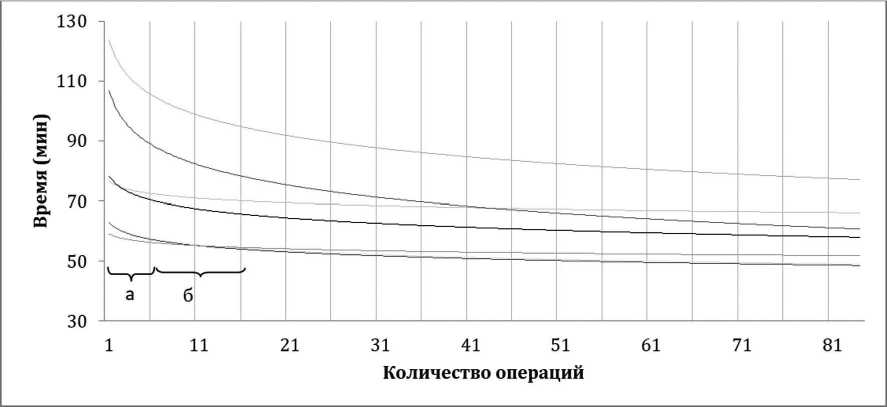

Насколько мы видим во всех случаях на рисунке 5 отмечается классическая кривая обучения, состоящая из

Рис. 4. Количество конверсий в начале освоения техники лапароскопической аппендэктомии в зависимости от количества повторений

Рис. 5. График с трендами динамики продолжительности вмешательства (эЛХЭ). Интервалы а (первые 5 операций) и б (первые 15 операций) соответствуют фазам быстрого и медленного прогресса хирургической техники в приближении к плато навыка

фазы быстрого прогресса хирургической техники, фазы медленного прогресса и плато освоения (фаза стабильного успеха). Для наглядности демонстрации общего для всех 29 наблюдений тренда представлены результаты 6 хирургов. Интервалы а (первые 5 операций) и б (первые 15 операций) примерно соответствуют фазам быстрого и медленного прогресса хирургической техники в приближении к плато навыка (на примере освоения эЛХЭ). Фаза быстрого прогресса характеризуется наибольшей скоростью сокращения продолжительности вмешательства и этот быстрый успех хирурга, наиболее для него лёгкий, несёт наибольший потенциальный риск для пациента. Повышение продолжительности вмешательства за счёт тренировки базовых лапароскопических навыков в операционной наиболее очевидно в фазу быстрого прогресса. Повышенная частота конверсий, продемонстрированная в начале освоения лапароскопической аппендэктомии подтверждает повышенный скрытый риск первых операций периода освоения новой лапароскопической техники для пациентов и коррелирует с уровнем базовых лапароскопических навыков.

Таким образом, внедрение лапароскопической методики в клиническую практику хирургического отделения является сложным многофакторным процессом, который сопряжен с повышением непараметрических рисков для пациента. Освоение методики, её индустриализация, начинается с диагностической лапароскопии и лапароскопической холецистэктомии. Долгое время в клинике выполнялись только плановые лапароскопические холецистэктомии, ко-торыетребуют минимального набора лапароскопических мануальных навыков;помогает хорошо отточенная техника открытых операций и хорошо известная анатомия. Но причинане только в относительной простате операции, но и в отсутствии необходимости владеть интракорпоральным швом. Для развития лапароскопической хирургии и спектра операций необходимо было, прежде всего, приобрести уверенные мануальные навыки: способность шить в брюшной полости интра- и экстракорпорально.

Анализ полученных навыков продемонстрировал значительную длительность внедрения лапароскопических операций на фоне самостоятельного освоения новых лапароскопических мануальных навыков, что говорит о необходимости освоения всего спектра БЛМН в «лабораторных» условиях в самом начале внедрения лапароскопического метода.

Список литературы Опыт внедрения лапароскопической методики в хирургическую практику

- Галлямов Э.А. Проблема совершенствования и внедрения высоких технологий эндохирургических вмешательств в клиническую практику: дис. … докт. мед. наук.-Москва, 2008. 250с

- Журналы учёта хирургических вмешательств Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 52 Департамента здравоохранения города Москвы» с 2003 по 2009 год

- Толстых М.П., Галлямов Э.А., Ширинский В.Г., Криви-хин Д.В., Климов Ю.В., Лебедева М.Ю. Снижение рисков оперативного вмешательства и улучшение результатов лечения в хирургии за последние 15-20 лет/Альманах клинической медицины, 2006. -№ 11. -С. 138-141

- Шабунин А.В. Институт хирургии им. А.В.Вишневского в рамках заседания Московского общества хирургов, "Отчет Главного хирурга Департамента здравоохранения г. Москвы за 2016 год"/25 мая 2017 года//http://www.1med.tv/archive/meropriyatiya/otchet-glavnogo-khirurga-moskvy-za-2016.html (дата обращения: 23.06.2017)

- Avital S., Hermon H., Greenberg R., Karin E., Skornick Y. Learning curve in laparoscopic colorectal surgery: our first 100 patients. Isr. Med. Assoc. J., 2006;8:683-6

- Jackson T.D., Wannares J.J., Lancaster R.T. et al. Does speed matter? The impact of operative time on outcome in laparoscopic surgery. Surg Endosc. 2011 Jul;25(7):2288-95

- Jackson T.D., Wannares J.J., Lancaster R.T. et al. Does speed matter? The impact of operative time on outcome in laparoscopic surgery. Surg. Endosc., 2011 Jul;25(7):2288-95