Ординация сообществ каменистой степи Самарского Поволжья

Автор: Бондарева В.В.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 2 т.19, 2025 года.

Бесплатный доступ

На каменистых местоположениях Самарской области формируются редкие, нуждающихся в охране растительные сообщества с высоким обилием узколокальных эндемичных видов: Thymus zheguliensis Klokov et Des.-Shost., T . dubjanskyi Klokov et Des.-Shost., Globularia punctata Lapeyr. С позиции подхода Браун-Бланке характеризуются сообщества: Thymus zheguliensis - Stipa pennata , Thymus zheguliensis - Koeleria sclerophylla , Artemisio salsoloidis-Thymetum dubjanskyi , Gypsophilо volgensis-Thymetum dubjanskyi , Globulario punctatae-Helictotrichetum desertorum , Globulario punctatae-Thymetum marschalliani , Thymus zheguliensis-Festuca valesiaca , Globularia punctata-Festuca valesiaca . Приводится DCA-ординация положений описаний сообществ и корреляция с показателями экологических шкал Л.Г. Раменского. Выявлены флористические и экологические особенности изученных сообществ каменистой степи.

Растительные сообщества, каменистая степь, эндемики, dca-ординация, экологические шкалы, самарская область, Россия

Короткий адрес: https://sciup.org/148331789

IDR: 148331789 | УДК: 581.9 | DOI: 10.24412/2072-8816-2025-19-2-29-35

Текст научной статьи Ординация сообществ каменистой степи Самарского Поволжья

В Самарском Поволжье растительность каменистых ландшафтов имеет специфические черты и является уникальным фитоценотическим комплексом с высокой насыщенностью степных видов и участием региональных эндемов, занесенных в Красные книги России и Самарской области (Plaksina, 2001). С позиции подхода Ж. Браун-Бланке предварительно изучались растительные сообщества с участием Thymus zheguliensis Klokov et Des.-Shost., T . dubjanskyi Klokov et Des.-Shost., Globularia punctata Lapeyr. (Bondareva, 2023, 2024; Bondareva, Lysenko, 2024). В настоящей работе представлена ординация и краткая экологофлористическая характеристика сообществ: Thymus zheguliensis–Stipa pennata , Thymus zheguliensis–Koeleria sclerophylla , Artemisio salsoloidis–Thymetum dubjanskyi , Gypsophilо volgensis–Thymetum dubjanskyi , Globulario punctatae–Helictotrichetum desertorum , Globulario punctatae–Thymetum marschalliani , Thymus zheguliensis–Festuca valesiaca , Globularia punctata– Festuca valesiaca .

М АТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведена обработка 81 геоботанического описания с участием Thymus zheguliensis , T . dubjanskyi , Globularia punctata , выполненных по стандартным методикам на небольших площадках с определением координат на территории Самарской области. Материалы полевых сборов хранятся в базе данных «Растительность Средней Волги» (Bondareva, 2022), гербарные образцы – в Гербарии Института экологии Волжского бассейна РАН им. С.В. Саксонова (PVB). Латинские названия сосудистых видов растений даны в соответствие со сводкой С.К. Черепанова (Czerepanov, 1995). Синтаксономический анализ сделан с использованием программы JUICE

(Tichý, 2002). Кластерный анализ выполнен с применением программы PCORD 5.0 (McCune, Mefford, 2006), в качестве меры расстояния между объектами выбрана эвклидова дистанция, объекты сгруппированы по методу «гибкой бетты» ( β > 0,25). Диагностические виды определяли с помощью вычисления phi-коэффициента (Chytry et al., 2002; Tichý, Chytry, 2006). Величина phi-коэффициента, выше которой таксон относили к диагностическому, была принята равной 0,5. Экологическая оценка фитоценозов проведена с применением показателей экологических шкал Л.Г. Раменского (Ramenskiy et al., 1956), рассчитанных с помощью программы IBIS v.7.2 методом «взвешенного усреднения» (Zverev, 2007). Анализ взаимосвязи растительности с условиями среды осуществлялся методом DCA-ординации с помощью встроенного в программу JUICE модуля «Ordijuice» из R-пакета, с понижением веса редких видов (Zelený, Tichý, 2009). Показана DCA-ординация и достоверная корреляция между положением фитоценозов в пространстве DCA-осей и значениями экологических показателей Л.Г. Раменского. Интерпретация DCA-осей проведена по коэффициенту корреляции между индикаторными показателями и координатами описаний, рассчитанных с помощью программы Statistica (Borovikov, 2003).

Р ЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При кластерном анализе выборки полных геоботанических описаний сформировано 8 фитоценозов: Thymus zheguliensis–Stipa pennata , Thymus zheguliensis–Koeleria sclerophylla , Artemisio salsoloidis–Thymetum dubjanskyi , Gypsophilо volgensis–Thymetum dubjanskyi , Globulario punctatae–Helictotrichetum desertorum , Globulario punctatae–Thymetum marschalliani , Thymus zheguliensis–Festuca valesiaca , Globularia punctata–Festuca valesiaca . Сообщества характеризуются флористической неоднородностью и различаются между собой по экологическим показателям: переменности увлажнения почвы, аллювиальности местообитания и пастбищной дигрессии. Видовой состав представлен типичными степными таксонами в сочетании с кальцефитами.

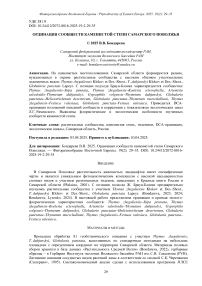

Исследуемые сообщества занимают участки каменистой степи на территории Жигулевского государственного природного биосферного заповедника им. И.И. Спрыгина и склоны меловых возвышенностей в Предволжье и Высоком Заволжье (рис.1).

Рис. 1. Космический снимок местоположений исследуемых сообществ каменистой степи в Самарской области: о Globulario punctatae–Helictotrichetum desertorum , △ Globulario punctatae–Thymetum marschalliani , □ Globularia punctata–Festuca valesiaca , о Thymus zheguliensis–Stipa pennata , А Thymus zheguliensis–Koeleria sclerophylla , ^ Thymus zheguliensis– Festuca valesiaca , ♦ Artemisio salsoloidis–Thymetum dubjanskyi , А Gypsophilо volgensis– Thymetum dubjanskyi . (Источник: Google Earth).

Fig. 1 . Satellite image of the locations of the studied communities of the rocky steppe in the Samara region: О Globulario punctatae–Helictotrichetum desertorum , д Globulario punctatae–Thymetum marschalliani , □ Globularia punctata–Festuca valesiaca , о Thymus zheguliensis–Stipa pennata , А

Thymus zheguliensis–Koeleria sclerophylla , ^ Thymus zheguliensis–Festuca valesiaca , ♦ Artemisio salsoloidis–Thymetum dubjanskyi , A Gypsophilо volgensis–Thymetum dubjanskyi . (Google Earth).

Сообщество Thymus zheguliensis–Stipa pennata включает 12 описаний с обилием Thymus zheguliensis 10-20% и занимает самые открытые, верхние участки южных склонов гор Бахиловой и Стрельной Жигулевского заповедника. Субстрат экотопов щебневатый, почвенный слой слаборазвитый. Травостой разреженный, ОПП в среднем составляет 40-45%. Флористическая насыщенность высокая, в среднем в описании отмечается 30 видов.

Диагностические виды: Helictotrichon desertorum , Pulsatilla patens , Melampyrum argyrocomum .

Экологические условия по шкалам Л.Г. Раменского: среднестепное, умеренно переменное увлажнение; довольно богатые почвы; с очень слабоаллювиальным местообитанием и слабым влиянием выпаса.

Сообщество Thymus zheguliensis–Koeleria sclerophylla включает 15 описаний с обилием Thymus zheguliensis на площадках 10-20% занимает верхние и средние участки южных и югозападных склонов гор Бахиловой, Малиновой, Стрельной и Наблюдатель в Жигулях. Травянистый покров разрежен, ОПП 40-60%. Сообщество с высокой насыщенностью видов, в среднем в описании отмечается 30 видов.

Диагностические виды: Agropyron desertorum , Artemisia campestris , Helianthemum zheguliensie , Linum flavum .

Экологические условия по шкалам Л.Г. Раменского: среднестепное, умеренно переменное увлажнение; довольно богатые почвы; с очень слабоаллювиальным местообитанием и слабым влиянием выпаса.

Тимьянник Thymus zheguliensis–Festuca valesiaca включает 5 описаний с обилием Thymus zheguliensis 10-20%. Травяной покров имеет неполное задернение, в среднем составляет ОПП 60%. Сообщество занимает средние участки, с выходом крупных камней на пологих склонах юго-западной экспозиций гор Бахиловой, Яблонной, Стрельной. В описании отмечается 23 вида.

Диагностический вид: Artemisia marschalliana .

Экологические условия по шкалам Л.Г. Раменского: среднестепное, умеренно переменное увлажнение; богатые почвы; со слабо аллювиальным местообитанием и слабым влиянием выпаса.

Фитоценоз Globulario punctatae–Helictotrichetum desertorum включает 8 описаний. Травяной покров имеет среднее ОПП 60% при высокой флористической насыщенности, в описании отмечается 34 вида. Проективное покрытие Globularia punctata варьирует от менее 1 до 10%. Сообщества размещаются на южных склонах Большой и Малой Бахиловой гор и их отрогов.

Диагностические виды: Helictotrichon desertorum , Globularia punctata , Carex pediformis , Pulsatilla patens , Echinops ruthenicus , Centaurea ruthenica , Melampyrum arvense , Polygonatum odoratum , Valeriana tuberosa , Allium cretaceum , Sedum acre , Thymus zheguliensis , Alyssum lenense , Tanacetum sclerophyllum , Silene nutans , Arenaria viscida .

Экологические условия по шкалам Л.Г. Раменского: среднестепное, умеренно переменное увлажнение; довольно богатые почвы; с очень слабоаллювиальным местообитанием и слабым влиянием выпаса.

Globulario punctatae–Thymetum marschalliani включает 8 описаний с обилием Globularia punctata 10-50%. Травостой с высокой насыщенностью видов, в среднем 33 вида и неполным задернением, ОПП 40-70%. Сообщества занимают верхние и средние участки речных склонов, балок и возвышенностей с эродированными щебневатыми почвами на территории Высокого Заволжья в Сергиевском, Красноярском и Елховском районах.

Диагностические виды: Thymus marschallianus , Globularia punctata , Galatella villosa , Salvia stepposa , Centaurea pseudomaculosa , Viola ambigua , Scabiosa isetensis , Taraxacum serotinum , Asparagus officinalis , Thesium ramosum , Silene baschkirorum , Plantago media , Bromopsis riparia , Veronica prostrata .

Экологические условия по шкалам Л.Г. Раменского: среднестепное, умеренно переменное увлажнение; довольно богатые почвы; с очень слабоаллювиальным местообитанием и со слабым влиянием выпаса.

Сообщество Globularia punctata–Festuca valesiaca включает 14 описаний с обилием Globularia punctata 10-50%. В среднем в описании отмечается 32 вида. ОПП в среднем составляет 60%. Выражен ярус степных кустарников: Amygdalus nana , Cerasus fruticosa , Cotoneaster laxiflorus , Caragana frutex . Cообщества занимают более пологие вершины и степные склоны возвышенностей в Высоком Заволжье в Сергиевском, Красноярском, Шенталинском районах.

Диагностический вид: Adonanthe wolgensis .

Экологические условия по шкалам Л.Г. Раменского: среднестепное, умеренно переменное увлажнение; довольно богатые почвы; с очень слабоаллювиальным местообитанием и со слабым влиянием выпаса.

Полукустарничковое сообщество Artemisio salsoloidis–Thymetum dubjanskyi включает 12 описаний. Флористически небогатое, в среднем в описании встречается 14 видов. Травостой сильно разрежен, ОПП 8-55%. Субстрат с участками оголенной почвы, россыпью щебня и камней до 30%. Высокую встречаемость имеют облигатные кальцефиты: Anthemis trotzkiana , Artemisia salsoloides , Onosma volgensis , Pimpinella titanophila , Thymus dubjanskyi . Сообщества занимает меловые экосистемы Самарского Предволжья в Шигонском районе: вершины, верхние и средние участки, часто эродированных склонов холмов.

Диагностические виды: Artemisia salsoloides , Gypsophila juzepczukii , Anthemis trotzkiana .

Экологические условия по шкалам Л.Г. Раменского: среднестепное, умеренно переменное увлажнение; довольно богатые почвы; с очень слабоаллювиальным местообитанием и с отсутствием влияния выпаса.

Сообщество Gypsophilо volgensis–Thymetum dubjanskyi включает 7 описаний. Флористическое богатство ценозов невелико, в среднем 19 видов. Травостой сообществ разрежен, ОПП 18-70%. Сообщества занимают средние участки крутых склонов меловых возвышенностей в Шигонском районе Самарской области.

Диагностические виды: Gypsophila volgensis , Taraxacum serotinum .

Экологические условия по шкалам Л.Г. Раменского: среднестепное, умеренно переменное увлажнение; богатые почвы; со слабо аллювиальным местообитанием и с очень слабым влиянием выпаса.

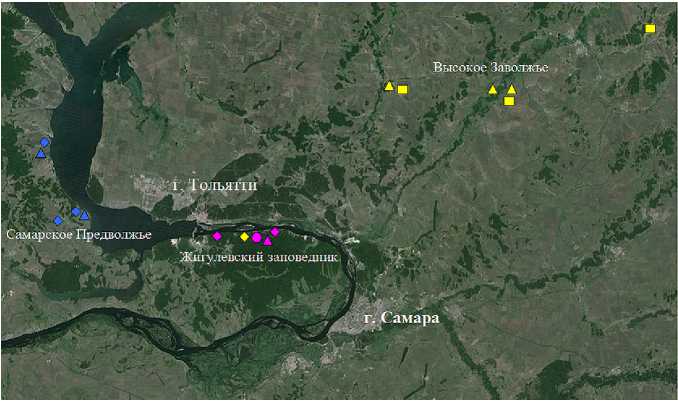

Визуализация проекций положений описаний фитоценозов в пространстве DCA-ординации показана относительно 1 и 2 осей (рис. 2). На ось 1 приходится 42% общей изменчивости, на ось 2–14%. Координаты описаний на DCA-осях имеют достоверную корреляцию с показателями экологических шкал Л.Г. Раменского (табл. 1).

Рис. 2. DCA-ординация сообществ каменистой степи Самарского Поволжья. Собственные значения осей: 1 – 0.42, 2 – 0.17. Фигуры объединяют крайние внешние точки геоботанических описаний и соответствуют номерам фитоценозов: 1 – Artemisio salsoloidis–Thymetum dubjanskyi; 2 – Gypsophilо volgensis–Thymetum dubjanskyi; 3 – Thymus zheguliensis–Stipa pennata; 4 – Thymus zheguliensis–Koeleria sclerophylla; 5 – Thymus zheguliensis–Festuca valesiaca; 6 – Globulario punctatae–Helictotrichetum desertorum; 7 – Globulario punctatae–Thymetum marschalliani; 8 – Globularia punctata–Festuca valesiaca.

Fig. 2. DCA-ordination of plant communities in the rocky steppe of the Samara Volga region. Eigenvalues of the axes: 1 – 0.42, 2 – 0.17. The figures combine the outermost points of the relevés and correspond to the numbers of phytocenoses: 1 – Artemisio salsoloidis–Thymetum dubjanskyi ; 2 – Gypsophilо volgensis–Thymetum dubjanskyi ; 3 – Thymus zheguliensis–Stipa pennata ; 4 – Thymus zheguliensis–Koeleria sclerophylla ; 5 – Thymus zheguliensis–Festuca valesiaca ; 6 – Globulario punctatae–Helictotrichetum desertorum ; 7 – Globulario punctatae–Thymetum marschalliani ; 8 – Globularia punctata–Festuca valesiaca .

Табл. 1. Коэффициенты линейной корреляции между величинами проекций на осях DCA-ординации положений геоботанических описаний и показателями экологических шкал Л.Г. Раменского

Table 1. Coefficients of linear correlation between the values of projections on the axes of DCA-ordination of the positions of the relevés and the indicators of the ecological scales of L.G. Ramensky

|

Fe |

Fh |

Ns |

Al |

Pd |

|

|

Ось 1 |

0,012 |

0,105 |

0,145 |

-0,108 |

-0,454* |

|

Ось 2 |

-0,025 |

0,219* |

-0,078 |

0,356* |

0,482* |

Примечание. Статистически значимые величины коэффициентов корреляций при уровне значимости 0.05 отмечены – *. Fe – yвлажнение почвы; Fh – переменность увлажнения; Ns – богатство и засоленность почвы; Al – аллювиальность местообитания; Pd – пастбищная дигрессия.

Относительно первой оси отмечено, что пастбищная дигрессия является основным фактором, который достоверно определяет дифференциацию экологических условий исследованных сообществ. Экотопы сообществ с участием Thymus dubjanskyi ( Artemisio salsoloidis–Thymetum dubjanskyi , Gypsophilо volgensis–Thymetum dubjanskyi ) характеризуются отсутствием влияния выпаса или очень слабым влиянием выпаса по сравнению с местообитаниями ценозов Thymus zheguliensis–Koeleria sclerophylla и Globulario punctatae– Helictotrichetum desertorum . Ось 2 можно интерпретировать, как комплексный градиент переменности увлажнения почвы и условий аллювиальности местообитания.

В изученных фитоценозах каменистой степи присутствуют более 30% редких реликтовых, эндемичных видов растений, включенных в Красную книгу России (2024): Anthemis trotzkiana , Globularia punctata , Fritillaria ruthenica , Hedysarum razoumovianum , Stipa pulcherrima и Красную книгу Самарской области (2017): Adonanthe vernalis , A . wolgensis , Alyssum lenense , Anthemis trotzkiana , Aster alpinus , Astragalus zingeri , A . wolgensis , Bupleurum falcatum , Cephalaria uralensis , Crambe tataria , Ephedra distachya , Gagea bulbifera , Globularia punctata , Fritillaria ruthenica , Hedysarum grandiflorum , H . razoumovianum , Iris pumila , Jurinea ledebourii , Linum flavum , L . uralense , Koeleria sclerophylla , Oxytropis knjazevii , Polygala sibirica , Pulsatilla patens , Scabiosa isetensis , Stipa korshinskyi , S. pennata , S . pulcherrima , Thymus dubjanskyi , T . zheguliensis , Valeriana tuberosa . Экологическая специализация и уязвимость исследованных растительных группировок требуют особого внимания и сохранения. Рекомендуем включить эти сообщества во 2-ое издание «Зеленой книги Самарской области» (Saksonov et al., 2006).

Работа выполнена по теме государственного задания Института экологии Волжского бассейна РАН «Комплексная оценка состояния биологических ресурсов и мониторинг природных экосистем Волжского бассейна» (FMRW-2025-0047), № 1024032600230-5-1.6.19. Благодарю В.М. Васюкова за совместные экспедиционные исследования и рекомендации по таксономическим вопросам.