Ординационный анализ экологической специфики сообществ класса festuco-Brometea в северной и центральной частях Среднерусской возвышенности

Автор: Аверинова Елена Александровна, Мартыненко Василий Борисович, Широких Павел Сергеевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Экосистемы

Статья в выпуске: 5-2 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты ординационного анализа ведущих факторов среды для сообществ класса Festuco- Brometea на территории северной и центральной частей Среднерусской возвышенности.

Луговые степи, кальцефильные виды, непрямая ординация, среднерусская возвышенность

Короткий адрес: https://sciup.org/148200392

IDR: 148200392 | УДК: 581.55

Текст научной статьи Ординационный анализ экологической специфики сообществ класса festuco-Brometea в северной и центральной частях Среднерусской возвышенности

Степи входят в число экосистем, наиболее пострадавших от антропогенного воздействия. Тотальная распашка водоразделов в степной и лесостепной зонах привела к почти полному исчезновению целинных плакорных степей, которые в настоящее время на территории Среднерусской возвышенности сохранились только в заповедниках. За их пределами степные участки встречаются лишь в местах, не удобных для использования в качестве сельскохозяйственных угодий (обычно на склонах балок и речных долин). Однако в этих местах они, как правило, страдают от чрезмерной пастбищной нагрузки и находятся на разных стадиях пастбищной дигрессии.

В целях разработки системы природоохранных мероприятий и оптимизации степного землепользования необходима полная инвентаризация сохранившихся степных экосистем, включающая детальную оценку состояния их биотического компонента. Она должна основываться на единой методологии, позволяющей сопоставлять результаты из разных регионов. В качестве стандартизированной методологической основы инвентаризации растительности среднерусских степей был выбран метод эколого-флористической классификации.

Анализ ведущих факторов среды, определяющих состав растительных сообществ – важная задача экологического анализа растительности. Однако, сложность ее решения часто связана с крайней трудоемкостью прямых измерений значений факторов среды. В этом случае наиболее целесообразно использовать методы непрямой ординации, которые позволяют устанавливать оси максимального варьирования растительности, оценивать их вклад в вариацию и интерпретировать их как ведущие комплексные градиенты среды.

Основу работы составляют 308 полных геоботанических описаний степной растительности. Класси фикация проведена по методике Браун-Бланке [4,8].

Для обработки материалов использовались программ ы TURBOVEG и MEGATAB [5]. Названия синтаксонов даны в соответствии с Кодексом фи-тосоциологической номенклатуры [7]. Интерпретация взаимосвязи растительных сообществ с условиями среды осуществлялась с помощью непрямой ординации методом анализа соответствий с удалённым трендом (Detrended Correspondence Analysis – DCA), реализованным в пакете программ CANOCO 4.5 [6].

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕПНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Продромус степных сообществ северной и центральной частей Среднерусской возвышенности выглядит следующим образом:

КЛАСС FESTUCO–BROMETEA Br.-Bl. et R.

Tx. in Br.-Bl. 1949

Порядок Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et R. Tx. ex Br.-Bl. 1949

Cоюз Festucion valesiacae Klika 1931

Подсоюз Achilleo setaceae–Poenion angustifoliae Tkachenko et al. 1987

Асс. Stipo tirsae–Bromopsietum ripariae (Redule-sku-Ivan 1965) Averinova 2010

Асс. Veronico incanae–Inuletum ensifoliae Averinova 2010

Асс. Gentiano cruciatae–Stipetum pennatae Averinova 2010 prov.

Cообщество Carex humilis–Poa angustifolia

Сообщество Stipa pulcherrima

Сообщество Stipa pennata

Подсоюз Bupleuro falcati–Gypsophilenion altis-simae Averinova 2005

Асс. Asperulo cynanchicae–Onobrychidietum arenariae Averinova 2005

Асс. Achilleo collinae–Astragaletum onobrychis Averinova 2005

Асс. Astero amelli–Potentilletum humifusae

Poluyanov 2009

Асс. Gypsophilo altissimae–Stipetum capillatae

Poluyanov 2009

Асс. Inulo ensifoliae–Stipetum pennatae Poluyanov 2007 prov.

Асс. Stachyo rectae–Echinopetum ruthenici Averinova 2010 prov.

Союз Centaureo carbonatae-Koelerion talievii Romaschenko et al. 1996

Асс. Carici humilis–Thymetum calcarei Poluyanov 2009

Союз Festucion valesiacae объединяет луговые степи Центральной и Восточной Европы, а также лесостепной зоны Западной Сибири. Диагностические виды: Achillea setacea, Astragalus austriacus, A. onobrychis, Adonis vernalis, Campanula sibirica, Ely-trigia intermedia, Euphorbia seguieriana, Festuca valesiaca s.l., Hypericum elegans, Onobrychis arenaria, Oxytropis pilosa, Salvia nutans, Scabiosa ochroleuca, Stipa dasyphylla, S. pulcherrima, S. tirsa, Thymus marschallianus, Veronica jacquinii, V. prostrata, V. spicata. На территории исследованной части Среднерусской возвышенности союз представлен двумя подсоюзами.

Подсоюз Achilleo setaceae–Poenion angustifoliae объединяет флористически насыщенные луговые степи лесостепной зоны Русской равнины, связанные с хорошо развитыми чернозёмными почвами. В прошлом были очень широко распространены на плакорах, однако в настоящее время вне заповедников сохранились только на слабоэродированных склонах балок. Диагностические виды: Achillea se-tacea, Filipendula vulgaris, Medicago romanica, Poa angustifolia. Травостой характеризуется высоким проективным покрытием и красочной сменой аспектов. На исследованной территории подсоюз представлен тремя ассоциациями и тремя безранго-выми сообществами.

Подсоюз Bupleuro falcati–Gypsophilenion altis-simae представляет кальцефитные варианты луговых степей. Диагностические виды: Astragalus aus-triacus, Bupleurum falcatum, Euphorbia seguieriana, Gypsophila altissima, Helianthemum nummularium, Jurinea arachnoidea, Poa compressa, Polygala si-birica, Salvia verticillata. Сообщества подсоюза распространены на склонах балок и речных долин преимущественно южной экспозиции с выходом на поверхность карбонатных пород. Характерной особенностью сообществ является сочетание кальцефильных видов с типичными степными растениями. Травостой, как правило, отличается разреженностью и небольшой высотой. Ареал подсоюза охватывает центральную и северную подзону лесостепи в пределах Среднерусской возвышенности [1]. На карбонатных склонах южной подзоны лесостепи подсоюз теряет свои позиции, замещаясь союзом Centaureo carbonatae–Koelerion talievii . На исследованной территории Bupleuro– Gypsophilenion представлен шестью ассоциациями.

В виде экстразональных включений сообщества обоих подсоюзов встречаются в подзоне широколиственных лесов лесной зоны.

Союз Centaureo carbonatae–Koelerion talievii объединяет кальцефитные травяно-кустарничковые сообщества (тимьянниковые степи) южных отрогов Среднерусской возвышенности и Донецкого кряжа, распространенные на склонах южных экспозиций со слаборазвитым почвенным покровом и выходами на поверхность карбонатных пород [2]. Диагностические виды: Allium ascalonicum, Centaurea car-bonata, Koeleria talievii, Linum hirsutum, Onosma simplicissima, Potentilla obscura, Salvia nutans, Thalictrum minus, Vincetoxicum hirundinaria. В пределах исследованной территории союз находится на северной границе ареала и представлен всего одной ассоциацией. Он занимает пограничное положение между степным классом Festuco-Brometea и классом Helianthemo-Thymetea, объединяющим специфические сообщества меловых обнажений степной зоны (тимьянники, иссопники). Ранее Centaureo–Koelerion относился к порядку Thymo cretacei–Hyssopetalia cretacei Didukh 1989 класса Helianthemo-Thymetea, а сейчас включен в порядок Festucetalia valesiacae [2, 3].

ОРДИНАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАННОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

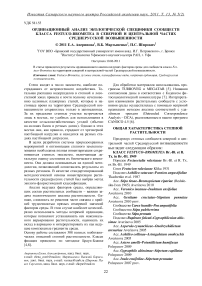

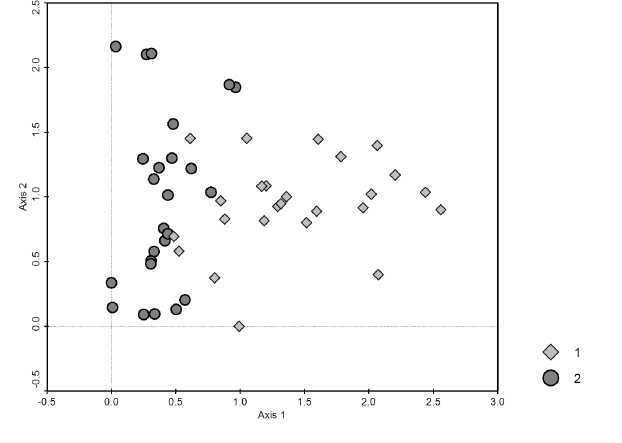

Результаты непрямой ординации синтаксонов класса Festuco-Brometea показаны на рис. 1. Первая ось (собственное значение=0,315) интерпретирована как градиент каменистости субстрата. Правую часть в диапазоне значений от 1,5 до 2,5 занимают синтаксоны подсоюза Achilleo–Poenion , сообщества которых представляют собой типичные луговые степи на хорошо развитых чернозёмных почвах без выходов коренных карбонатных пород. При этом крайнее правое положение занимает ассоциация Stipo–Bromopsietum , объединяющая целинные степи на плакорах ЦентральноЧернозёмного заповедника (Курская область), а также безранговое сообщество Stipa pennata , описанное на пологих прибалочных склонах в Орловской области. Центральную часть оси в диапазоне значений от 0,5 до 1,5 занимают синтаксоны подсоюза Bupleuro–Gypsophilenion . Они представляют кальцефитные варианты луговых степей, распространённые на склонах с эродированными почвами и обширными обнажениями карбонатных пород. Крайнее левое положение занимает союз Centaureo–Koelerion , представленный одной ассоциацией Carici–Thymetum . Сообщества союза приурочены к наиболее крутым и выпуклым участкам склонов с меловыми обнажениями и практически полностью смытой почвой.

Вторая ось (собственное значение=0,165), интерпретирована как фактор годовой амплитуды температуры воздуха, который является главной характеристикой континентальности климата. Этот показатель возрастает в северо-восточном направлении. Нижнюю часть оси в диапазоне от 0,0 до 0,5 занимают синтаксоны, распространённые в центральной части Курской области. В средней части (от 0,5 до 1,0) сосредоточены синтаксоны, тяго- теющие к восточной половине Курской области. Верхнее положение на диаграмме занимают син- таксоны из Орловской области и юго-восточной части Тульской области.

Рис. 1. Ординация синтаксонов класса Festuco-Brometea в пространстве первых двух осей максимального варьирования. Синтаксоны: A.s. – P.a. – Achilleo–Poenion , B.f.–G.a. – Bupleuro–Gypsophilenion , C.c.–K.t. – Cen-taureo–Koelerion , 1 – Stipo–Bromopsietum , 2 – Veronico–Inuletum , 3 – Asperulo–Onobrychidietum , 4 – Achilleo– Astragaletum , 5 – Astero–Potentilletum , 6 – Gypsophilo–Stipetum , 7 – Inulo–Stipetum , 8 – C-во Carex–Poa , 9 – Carici–Thymetum , 10 – Stachyo–Echinopetum , 11 – Gentiano–Stipetum , 12 – С-во Stipa pulcherrima , 13 – С-во Stipa pennata

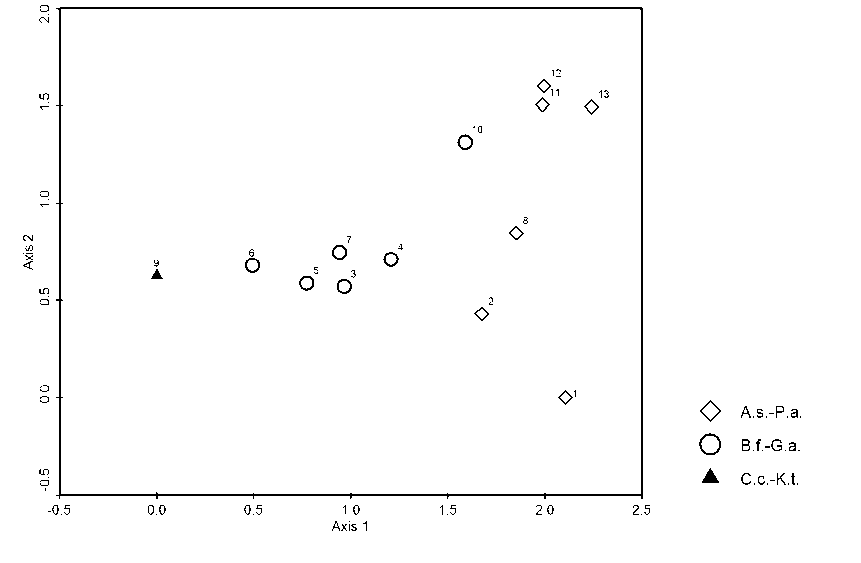

На рис. 2 показаны результаты ординации сообществ подсоюза Achilleo–Poenion. Первая ось (собственное значение=0,516) интерпретирована как фактор годовой амплитуды температуры воздуха. Направление слева направо по оси совпадает с пространственным направлением на северо-

Рис. 2. Ординация сообществ подсоюза Achilleo–Poenion в пространстве первых двух осей максимального варьирования. Синтаксоны: 1 – Stipo–Bromopsietum , 2 – Veronico–Inuletum , 3 – C-во Carex–Poa , 4 – Gentiano– Stipetum , 5 – С-во Stipa pulcherrima , 6 – С-во Stipa pennata

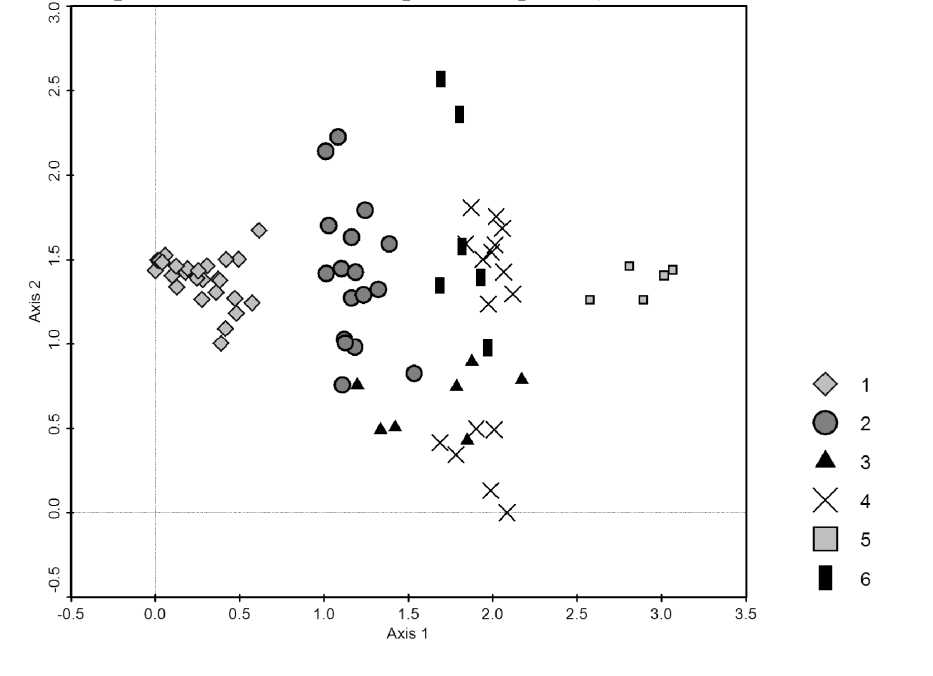

На рис. 3 показаны результаты ординации сообществ подсоюза Bupleuro–Gypsophilenion. Первая ось (собственное значение=0,442) идентифицируется как градиент увлажнения. Крайнее левое положение на ней занимают наиболее мезофитные сообщества ассоциации Achilleo–Astragaletum, до- восток (от центральной части Курской области до юго-востока Тульской). Вдоль второй оси (собственное значение=0,210) сообщества распределяются по градиенту увлажнения (от более мезофитных в нижней части диаграммы до более ксерофитных в верхней).

ля степных видов в ценофлоре которой среди всех синтаксонов подсоюза минимальна. В крайней правой части сгруппированы самые ксерофитные сообщества ассоциации Astero–Potentilletum, практически лишённые луговых мезофитов. Вторая ось (собственное значение=0,330) интерпретируется как континентальность климата, возрастающая с юго-запада на северо-восток. Нижнюю часть диаграммы занимают сообщества с юго-запада Кур ской области, а в крайнем верхнем положении находятся фитоценозы юго-востока Тульской области.

Рис. 3. Ординация сообществ подсоюза Bupleuro-Gypsophilenion в пространстве первых двух осей максимального варьирования. Синтаксоны: 1 - Asperulo-Onobrychidietum , 2 - Achilleo-Astragaletum , 3 - Astero-Potentilletum , 4 - Gypsophilo-Stipetum , 5 - Inulo-Stipetum , 6 - Stachyo-Echinopetum

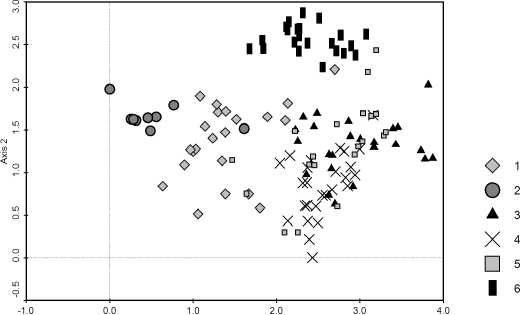

Союз Centaureo-Koelerion представлен всего одной ассоциацией с двумя субассоциациями (рис. 4). Вдоль первой оси (собственное значение=0,412) сообщества союза распределяются по градиенту увлажнения. Более ксерофитные сообщества субассоциации C.h.-T.c. typicum занимают левую часть диаграммы в диапазоне значений от 0,0 до 1,0. Сообщества субассоциации C.h.-T.c. androsacietosum koso-poljanskii имеют более широкую экологическую амплитуду по увлажнению (распространены в диапазоне от 0,5 до 3,0), но в целом более мезофит- ны. Вторая ось (собственное значение=0,266) интерпретируется как каменистость субстрата. В нижней части располагаются сообщества, приуроченные к меловым обнажениям без почвенного покрова. Верхнее положение на оси занимают фитоценозы менее эродированных участков склонов с некоторым количеством карбонатного чернозёма. В их составе несколько уменьшается представлен -ность облигатных кальцефилов и возрастает доля степных видов.

Рис. 4. Ординация сообществ союза Centaureo-Koelerion в пространстве первых двух осей максимального варьирования. Синтаксоны: 1 - C.h.-T.c. androsacietosum koso-poljanskii , 2 - C.h.-T.c. typicum

Из работы можно сделать следующие выводы:

-

1. Главным фактором дифференциации расти -тельных ассоциаций и сообществ на уровне класса являются каменистость субстрата и континентальность климата.

-

2. При анализе экологической природы сообществ на уровне подсоюзов ситуация меняется. На первое место выходит фактор увлажнения, хотя континентальность климата и каменистость субстрата сохраняют свою роль ведущих факторов.

-

3. Ординационный анализ, таким образом, подтвердил экологическую природу синтаксонов, установленных на основе флористических различий в соответствии с установками Браун-Бланке.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 11-04-90726-моб_ст и гранта Президента РФ для поддержки молодых российских учёных – кандидатов наук МК-2019.2011.4.

Список литературы Ординационный анализ экологической специфики сообществ класса festuco-Brometea в северной и центральной частях Среднерусской возвышенности

- Аверинова Е.А. Травяная растительность бассейна реки Сейм (в пределах Курской области). Брянск, 2010. 351 с.

- Коротченко I.A., Дiдух Я.П. Степова рослиннiсть пiвденноi частини лiвобережного лicостепу Украiни. II. Клас Festuco-Brometea//Укр. фiтоцен. зб. Киïв, 1997. Серiя А. № 1 (6). С. 20-42.

- Ромащенко К.Ю., Дiдух Я.П., Соломаха В.А. Синтаксономiя класу Helianthemo-Thymetea cl. nov. рослинностi крейдяних вiдслонень пiвденно-схiдноi Украiни//Укр. фiтоцен. зб. Киïв, 1996. Серiя А. № 1. С. 49-62.

- Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Соломещ А.И. Современная наука о растительности: учебник. М., 2000. 264 с.

- Hennekens S.M. TURBO(VEG). Software package for input, processing and presentation of phytosociological data. Lancaster: Wageningen et University of Lancaster. 70 p.

- Ter Braak, C.J.F., Smilauer P. Reference manual and CanoDraw for Windows User's guide: Software for Canonical Commuhity Ordination (version 4.5). Microcomputer Power. Ithaca, NY, USA. 2002.

- Weber H.E., Moravec J., Theourillat D.-P. International code of phytosociological nomenclature//J. Veget. Sci. 2000. V. 11. N 5. P. 739-768.

- Westhoff V., van der Maarel E. The Braun-Blanquet approach//Classification of plant communities. The Hague: Junk, 1978. P. 287-399.