Ординационный анализ лесной растительности и мхи как индикаторы экологических условий в лесных сообществах на территории национального парка «Русский Север» (Вологодская область)

Автор: Кармазина Елена Владимировна, Чередниченко Оксана Владимировна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Экология растительных сообществ

Статья в выпуске: 1-6 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

С использованием ординационного подхода выявлены комплексные градиенты экологических факторов, определяющие разнообразие лесной растительности национального парка «Русский Север». Выделены мхи, индицирующие экологические условия в исследованных сообществах.

Ординация, лесная растительность, мхи, экологические факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/148200853

IDR: 148200853 | УДК: 582.32:

Текст научной статьи Ординационный анализ лесной растительности и мхи как индикаторы экологических условий в лесных сообществах на территории национального парка «Русский Север» (Вологодская область)

Оценка биоразнообразия является одной из важных задач при организации устойчивого природопользования. Связь фитоценотического биоразнообразия с основными параметрами абиотической среды требует специального изучения. Создание пространственных моделей растительного покрова позволяет охарактеризовать экологическое пространство основных единиц растительности и прогнозировать структуру биоразнообразия на региональном уровне. Общепринятым путем анализа и моделирования состава и структуры растительного покрова является исследование связи видов или единиц растительности с экологическими факторами среды на изучаемой территории [3]. Цель нашего исследования – выявить экологические факторы, определяющие разнообразие лесной растительности на территории национального парка «Русский Север» с использованием ординационного подхода и оценить индикационное значение мхов в лесных сообществах.

Исследования проведены на территории национального парка «Русский Север» (Вологодская область). В работе использованы описания лесной растительности, выполненные в 2003-2005 г.г. Всего 51 описание: 17 описаний ельников, 10 – сосняков, 11 – березняков, 8 – осинников, 5 – ольшаников. Типы растительности были выделены нами ранее на основе доминантного подхода.

Для выявления экологически значимых градиентов факторов среды был проведён ординацион-ный анализ, который является наиболее естественной процедурой, учитывающей континуальный характер растительности [2]. Был использован метод непрямой ординации – анализ соответствий с удаленным трендом (Detrended correspondence analysis, DCA), реализованный в программном пакете PC-ORD [6]. Идентификация осей ординации проведена с помощью экологических шкал Эллен-берга для сосудистых растений и Дюлла для мохообразных [4] по методике предложенной S. Persson [7] и А.А. Масловым [1]. Для этого в программе

Statistica 6.0 были рассчитаны коэффициенты корреляции Спирмена между координатами описаний на осях ординации и средними индикаторными значениями экологических факторов шкал Эллен-берга, вычисленными для каждого описания. Расчёты были проведены для шкал освещенности (L), влажности (F), кислотности почвы (R) и обеспеченности минеральным азотом (N). Были использованы индикаторные свойства 260 из 268 видов (в том числе 56 видов мхов). Относительное положение описаний вдоль осей является показателем их флористического подобия. Расстояние между значками описаний на диаграмме отражает степень различия видового состава на этих площадках. Длина оси связана с длиной комплексного градиента, который эта ось отражает. Чем длиннее ось, тем более разнообразные условия на данном градиенте. Индикаторные свойства мхов определяли исходя из шкал Дюлла [4] и на основании доминирования в изученных сообществах, приуроченных к определенным экологическим условиям. Номенклатура таксонов листостебельных мхов приводятся согласно списку мхов Восточной Европы и Северной Азии [5].

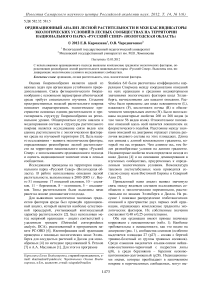

Проведенный нами анализ выявил значимую связь между видовым составом исследованных сообществ и экологическими переменными, рассчитанными по шкалам Элленберга и Дюлла. На рисунке 1 показано распределение геоботанических описаний в пространстве двух первых осей орди-нации, отражающих комплексные градиенты экологических факторов. Их собственные значения составляют 0,40 и 0,25 соответственно.

Обе оси ординации имеют прямые значимые корреляции с освещенностью (табл. 1). Наиболее требовательны к освещенности, как это видно на диаграмме (рис. 1), сообщества сосняков (особенно выделяется площадка 27 (p27) – сосняк с березой травяно-болотный из группы травяных сосняков). Среди ельников выделяется ельник-сосняк вейниково-костянично-черничный с подростом липы (p8), а среди березняков – березняк осоково-щитовниково-долгомошный (p28). Индикационными мхами, которые преобладают в напочвенном покрове в перечисленных сообществах, могут вы- ступать Polytrichum juniperinum (световое растение, растущее только в виде исключения при менее чем 40% относительной освещенности), Aulacomium palustre, Rhytidiadelphus triquetrus, Calliergon cordifolium, Climacium dendroides (полусветовые бриофиты, предпочитающие полное освещение, но также произрастающие и в затенении до 30 %), Pleurozium schreberi, Polytrichum commune и Hylo-comium splendens (редко произрастающие при относительной освещенности менее 20 %).

Почвенная кислотность имеет значимую отрицательную связь с осью 1 (R=–0,73) (табл. 1). На наиболее кислых почвах произрастают сосняки, березняки и ельники (рис. 1). В особенности выделяются: ельник костянично-сфагновый (p17) (здесь произрастает индикатор сильно кислых почв Sphagnum centrale , никогда не встречающийся на слабокислых почвах), сосняк сфагновый дернисто-осоково-вахтово-сабельниковый (p25) (здесь можно отметить в качестве индикаторов кислых почв такие мхи, как Aulacomium palustre, Calliergon cordifolium, Plagiomnium ellipticum, Sphagnum warnstorfii и S. girgensohnii как индикатор сильно кислых почв (крайний ацидофил)), сосняк травяноболотный с березой (p27) (в этой ассоциации в напочвенном покрове преобладают Calliergon cordifolium, Pleurozium schreberi ).

Избегают сильно кислых почв сероольшаники (рис. 1). Моховой напочвенный покров угнетен здесь из-за большого количества опада листвы, и выделить мхи-индикаторы здесь не представляется возможным. Из малочисленных видов можно отметить Plagiomnium cuspidatum , являющийся индикатором слабокислых и слабощелочных почв, никогда не встречающийся на сильнокислых почвах, Climacium dendroides и Plagiothecium denticulatum – индикаторы умеренно кислых почв.

Влажность имеет значимую отрицательную связь с осью 2 (F=–0,38) (табл. 1). Условия наименьшего увлажнения предпочитают сосняки (рис. 1). В лишайниковых борах, которые отличаются большой сухостью, моховой покров представлен незначительно такими мхами как Dicranum polysetum и Pleurozium schreberi , которые предпочитают свежие и влажные от росы и туманов субстраты. Сюда же относятся и сосняки зеленомош-ники, которые обычно занимают почвы умеренной влажности. Доминантами мохового покрова в таких сообществах являются Dicranum polysetum, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, реже Rhytidiadelphus triquetrus (предпочитающий длительно влажные места) .

В условиях наибольшего увлажнения произрастают ельник таволговый (p16) и ельник заболоченный таволгово-осоковый (p15), которые относятся к ельникам приручейным (входят в группу травяных ельников с богатыми почвами, проточной влагой и пышным травяным покровом с борцом и таволгой). Моховой покров здесь незначительный. Из гигрофильных видов здесь можно выделить

Calliergon cordifolium и Sphagnum warnstorfii , которые являются индикаторами сырых почв. Выделяются также березняк таволговый (p41), березняк папоротниково-таволгово-крапивный (p40), которые относятся к группе березняков таволговых и приурочены к влажным богатым почвам и березняк серовейниковый (p39), который относится к группе заболоченных березняков. Моховой ярус здесь развит неравномерно и его покрытие не превышает 20 % из-за густого травяного яруса. В таких сообществах произрастают виды, умеренно заселяющие длительно влажные места ( Climacium dendroides ), индикаторы влажных ( Aulacomnium palustre, Calliergonella cuspidata, Plagiomnium ellipticum, Rhi-zomnium pseudopunctatum, Sphagnum squarrosum ) и сырых ( Calliergon cordifolium, Sphagnum warnstorfii ) почв.

Обеспеченность минеральным азотом имеет значимую отрицательную связь с осью 1 (N=–0,75) (табл. 1). Менее требовательными к богатству почвы являются сосняки, заболоченные березняки (березняк серовейниковый p39, березняк осоково-щитовниково-долгомошный p28), заболоченные ельники (ельник таволговый заболоченный p16, ельник костянично-сфагновый p17). Богатые почвы предпочитают сероольшаники и осинники (рис. 1).

Таким образом, в результате ординационного анализа выявлены комплексные градиенты экологических факторов, определяющие структуру лесной растительности национального парка «Русский Север». Наибольший вклад в распределение сообществ вносят содержание азота и кислотность почвы, связанные с первой осью ординации. Меньший вклад вносит фактор влажности почвы, связанный со второй осью, что может быть связано с достаточными, в целом, условиями увлажнения на территории национального парка. Фактор освещенности оказался связанным со всеми осями ординации, что позволяет нам рассматривать его как один из важнейших.

Выделены группы видов листостебельных мхов, индицирующие условия в исследованных сообществах. С наиболее освещенными местами связаны Polytrichum juniperinum, Aulacomium palustre, Rhytidiadelphus triquetrus, Calliergon cordifolium, Climacium dendroides, Pleurozium schreberi, Polytrichum commune и Hylocomium splendens. Индикаторами сильно кислых почв являются Sphagnum centrale, Aulacomium palustre, Calliergon cordifolium, Plagiomnium ellipticum, Pleurozium schreberi, Sphagnum warnstorfii и S. girgensohnii. Индикатором слабокислых и слабощелочных почв, никогда не встречающийся на сильнокислых почвах можно отметить Plagiomnium cuspidatum. Индикаторами умеренно кислых почв являются Climacium dendroides и Plagiothecium denticulatum. В условиях наибольшего увлажнения произрастают Calliergon cordifolium и Sphagnum warnstorfii, которые являются индикаторами сырых почв. Climacium dendroides заселяет длительно влажные места. Ин- дикаторами умеренно влажных почв можно отметить Aulacomnium palustre, Calliergonella cuspidata, Plagiomnium ellipticum, Rhizomnium pseudopunctatum, Sphagnum squarrosum. Почвы, которые отличаются большой сухостью заселяются такими мхами как Dicranum polysetum и Pleurozium schreberi, которые предпочитают свежие и влажные от росы и туманов субстраты. Почвы умеренной влажности заселяются Dicranum polysetum, Pleurozium schreberi, Hy-locomium splendens, реже Rhytidiadelphus triquetrus, который предпочитает длительно влажные места.

Таблица 1. Коэффициенты корреляции Спирмена (R) между значениями экологических факторов шкал Элленберга и Дюлла и координатами описаний на осях ординации. L – освещенность, N – содержание азота в почве, F – влажность почвы, R – реакция почвы, * - p≥0,05, ** - p ≥0,01

|

Ось |

Экологические факторы |

|||

|

L |

N |

F |

R |

|

|

1 |

0,34* |

– 0,75** |

0,16 |

– 0,73** |

|

2 |

0,30* |

–0,26 |

– 0,38** |

–0,08 |

Рис. 1. Ординационная диаграмма лесных описаний в осях 1 и 2. Типы леса: 1–ельники, 2–сосняки, 3– березняки, 4–осинники, 5–ольшаники. L – освещенность, R – кислотность, F – влажность, N - обеспеченность

минеральным азотом

Список литературы Ординационный анализ лесной растительности и мхи как индикаторы экологических условий в лесных сообществах на территории национального парка «Русский Север» (Вологодская область)

- Маслов А. А. Количественный анализ горизонтальной структуры лесных сообществ. М.: Наука, 1990. 160 с.

- Миркин Б.М., Розенберг Г.С. Фитоценология. Принципы и методы. М.: Наука, 1978. 211 с.

- Рогова Т. В., Савельев А. А., Мухарамова С. С. Вероятностная модель формирования флористического состава растительных сообществ//Ботанический журнал. 2005. Т. 90, № 3. С. 450-460.

- Ellenberg H., Weber H E., Dull R., Wirth V., Werner W., Paulissen D. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa//Scripta Geobotanica. 1992. Vol. 18. 258 s.

- Ignatov M.S., Afonina O M., Ignatova E.A. et al. Check-list of mosses of East Europe and North Asia//Arctoa, 2006. Vol. 15. P. 1-130.

- McCune B., Grace J.B., Urban D.L. Analysis of ecological communities. Glenden Beach, Oregon: MjM Software Design, 2002. 300 p.

- Persson S. Ecological indicator values as an aid of the interpretation of ordination diagrams//Journal of Ecology. 1981.Vol. 69, №. 3. P. 71-84.