Organic matter and types of sections depression middlefrasnian sediments Timan-Pechora province

Автор: Kotik O.S.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 8 (248), 2015 года.

Бесплатный доступ

Various sections of depression deposits middlefrasnian age were studied. Depresionnye deposits have a significant spread in the Timan-Pechora province. Features of conditions of accumulation of these deposits different impact on the component composition of organic matter and it is generational capacity. Analysis of the composition of the rocks, in conjunction with the study micro components of organic matter and its hydrocarbon potential will reveal the distribution of rich source rocks of complex.

Domanik depression deposits, types of sections, composition of rocks, organic matter, generation potential

Короткий адрес: https://sciup.org/149129176

IDR: 149129176

Текст научной статьи Organic matter and types of sections depression middlefrasnian sediments Timan-Pechora province

Отложения доманикового горизонта среднефранского яруса верхнего девона являются основной нефтегазоматеринской толщей Тимано-Печорской провинции. Изучение этих отложений началось еще в 20-х годах прошлого столетия, в результате опубликован широкий спектр работ, посвященных вопросам литологии, палеогеографии, геохимии, нефтегазоносности и другим. В ходе проведенных исследований установлено распространение основных фациальных зон и мощности дома-никовых отложений [11], а также выявлена неоднородность литологического состава, содержания ОВ и характера битуминозности комплекса [2, 5, 6, 8—10]. В зависимости от количества и особенностей состава исходного органического материала, 22

накопленного в различных породах депрессионного цикла, формируется общая геохимическая характеристика комплекса. Изменения геохимических показателей в первую очередь зависят от условий осадконакопления, степени катагенетического преобразования ОВ и интенсивности эрозионных процессов на регрессивных этапах развития бассейна осадконакопления.

В доманиковых отложениях распространены разнообразные по нефтегазоматеринскому потенциалу породы (рис. 1), в которых концентрация органического углерода (Сорг) колеблется от 0.2 до 29 %, а водородный индекс (HI) варьирует в пределах от 30—40 до 800—900 мг УВ/г Сорг [1] Согласно классификации Тиссо и Вельте [12] были выделены все классы нефтематеринских пород (НМП):

от очень бедных и бедных до богатых и аномально богатых (HI 600—800 кг УВ/тСорг). Богатые НМП имеют широкое распространение в зонах развития депрессионных отложений и занимают значительную территорию Тимано-Печорской провинции [3].

В палеобассейне доманикового времени на территории Тимано-Печорского бассейна существовали различные области депрессионного осадконакопления: межрифовые и зарифовые области с депрессион-ным и нормальным осадконакоплением, склон депрессионной впадины и зона собственно депрессионной впадины [11].

В межрифовых условиях накапливались глинисто-карбонат-ные осадки, иногда с заметной сульфатной примесью (скв. 1-Южно-

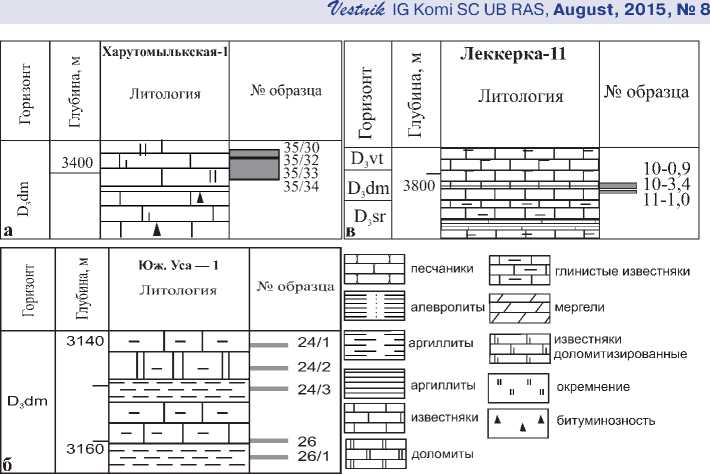

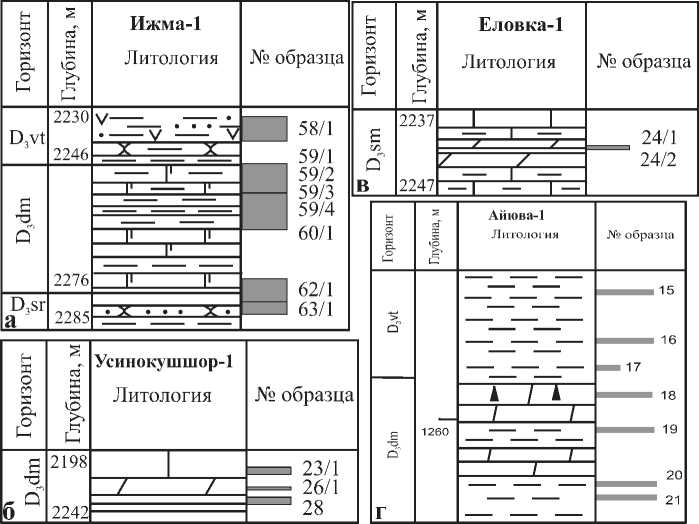

Рис. 1. Примеры разрезов депрессионных отложений зарифовой и межрифовой областей (составлено с дополнением по [7])

Fig. 1. Depression sediments of backreef and interreef areas (composed using [7])

Усинская) [3], а также средней и (редко) повышенной УВ-генерационной способностью (HI от 200 до 500 мг УВ/г Сорг). Аномально богатые — горючие сланцы — приурочены к отдельным доманиковым депрессион-ным впадинам зарифовых областей осадконакопления. Они не имеют регионального распространения, локально выделяются на фоне глубоководного шельфа. В зарифовых условиях формируются глинисто-карбо- выделяются две группы с депрес-сионным осадконакоплением (рис. 1, 2). Первая группа (рис. 1) характерна для зарифовой и межрифовой зон депрессионной впадины, изученных на примере дома-никовых отложений Хорейверской (Осваньюрская, Южно-Баганская и Леккерская площади) и Денисовской (Верхнегрубешорская площадь) впадин, а также гряды Чернышева (Хару-тамылькская площадь). Данный тип

разреза представлен чередованием высокоуглеродистых пород глини-сто-кремнисто-карбонатного состава, глинистых и биокластовых известняков с разнообразной фауной (брахиоподы, криноидеи, тентаку-литы и остракоды) с преобладанием последних. Отличительной особенностью данного типа является присутствие большого количества терригенного материала, а также, как указывалось, включение солей [3].

Вторая группа характеризует отложения депрессионной впадины, ее склона и более удаленной части (рис. 2). Эта группа представлена разрезами Хорейверской (Большеперская, Среднемакарих- ская площадь) и Косью-Роговской (Бергантымылькская, Кочмесская, Поварницкая площадь) впадин, гряды Чернышева (Усинокушшорская и Шаръю-Заостренская площади), Ижма-Печорской впадины (Ижем-ская и Айювинская площадь) и Омра-Лыжской седловины (Елов-ская, Пальюская и Восточно-Са-виноборская площади), а также разрезами Ухтинской антиклинали Тиманской гряды. Разрезы сложены органогенными, биокластовы-ми кремнистыми и глинистыми известняками, участками с повышенной битуминозностью, которые переслаиваются высокоуглеродистыми кремнисто-карбонатно-глинистыми натные толщи с бактериально-водорослевым и микроводорослевым ОВ, обеспечивающим богатый и очень богатый УВ-потенциал пород [1].

Типы разрезов

Фактическим материалом для работы послужили образцы из 30 разрезов: отобранные автором во время проведения полевых работ в 2013 г. (из 10 разрезов) и собранные сотрудниками лаборатории геологии нефтегазоносных бассейнов Института геологии в период с 2005 по 2012 гг. (из 20 разрезов).

В рамках работы геохимическими, углепетрографическими и химическими методами были изучены разрезы, характеризующие различные литолого-фациальные зоны среднефранского депрессионного осадконакопления — межрифовую, зарифовую и более глубоководную зоны депрессионной впадины, а также ее склона.

По характеру строения и составу пород среди изученных разрезов

Рис. 2. Примеры разрезов депрессионных отложений депрессионной впадины (б, в), склона (а) и более глубоководной зоны (г). Условные обозначения — см. рис. 1 Fig. 2. Depression sediments of depression (б, в), slope (a) and more deep water zone (г)

и карбонатно-глинистыми породами. Характерными особенностями отложений склона впадины являются косослоистые и комковатая текстуры, малая мощность слоев разреза, а также плохая сортировка и степень сохранности органогенно-обломочного материала (рис. 4). Более удаленной глубоководной части впадины, наоборот, свойственны более мощные ритмы (в особенности глинистых прослоев), хорошая сортировка материала и преобладание горизонтальных и линзовидных текстур в породах разреза.

Химический состав пород

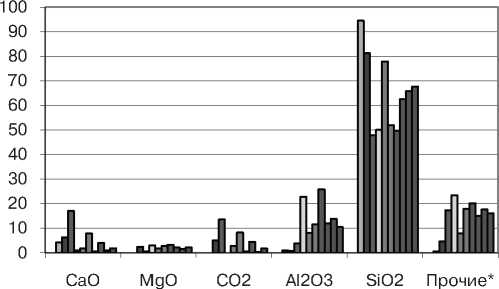

Практически во всех изученных разрезах выделяются циклически повторяющиеся ряды пород (или пачки): 1) высокоуглеродистые глини-сто-кремнисто-карбонатные породы (рис. 3, а); 2) переслаивания упомянутых выше пород и биокластовых известняков (рис. 3, б); 3) биокластовые известняки с прослоями высокоуглеродистых пород (рис. 3, в).

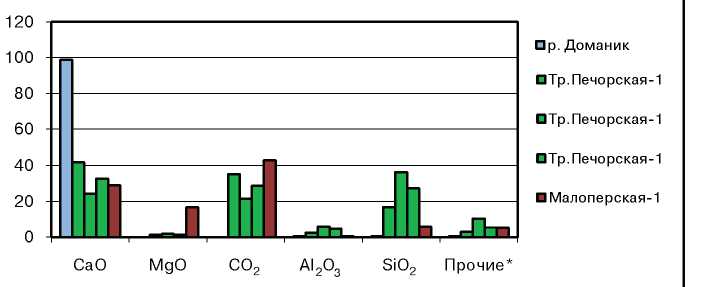

Все три группы (пачки) были рассмотрены на примере отдельных разрезов по соотношению основных породообразующих компонентов (результатам РФА и силикатного анализа). Литологические отличия выделенных типов пород также подтверждаются различиями в химическом составе (рис. 3). В первой группе преобладают кремнисто-глинистые, во второй — кремнистые и карбонатные, а в третьей — карбонатные породообразующие компоненты. Каждая из выделенных групп характеризуется своим набором микрокомпонентов и свойственна разрезам определенных литолого-фациальных зон. На рисунке 3 показаны примеры нескольких разрезов, характеризующих различные типы литолого-фациальных областей.

В разрезах, характерных для зари-фовых и межрифовых депрессионных областей, в пределах Хорейверской впадины и гряды Чернышева встречены только первые два типа пачек пород (а — высокоуглеродистые глини-сто-кремнисто-карбонатные породы и б — переслаивания указанных пород с биокластовыми известняками).

Все три рассмотренных типа пород и, соответственно, полный цикл формации характерен для зоны де-прессионной впадины (от склона до более удаленной глубоководной части впадины).

СаО MgO СО2 AI2O3 SiO2

Рис. 3. Изменения отдельных породообразующих элементов в породах различного состава (а — пачка 1, б — пачка 2, в — пачка 3)

Fig. 3. Alterations of rock-forming elements in the rocks of various composition (а — member 1, б — member 2, в — member 3)

Состав органического вещества и его углеводородный потенциал

Согласно результатам геохимических и пиролитических исследований, в рассмотренном комплексе пород наблюдается существенная вариация значений органического углерода (Сорг, ТОС) и водородного индекса (HI).

Для каждой упомянутой выше пачки пород определялись содержание, состав ОВ и его углеводородный

Т а б ё и ц а 1

Геохимическая характеристика ОВ высокоуглеродистых пород

Т а b l e 1

Geochemical characteristics of high carbonaceous rocks OM

|

Площадь |

С орг , % |

НОП, % |

HI, мг УВ/г С |

Стадия катагенеза |

|

Ухтинская |

1.7-23 |

44-96 |

420-616 |

ПК3 |

|

Айювинская |

2.8-17.4 |

85-98 |

542-666 |

ПК3-МК1 |

|

Осваньюрская |

1.4-2.5 |

60-96 |

338-346 |

МК2 |

|

Харутамылькская |

10-13 |

64-78 |

260-400 |

МК2-3 |

|

Шаръю-Заостренская |

28-33 |

66-70 |

544-566 |

МК3 |

йИ

Прочие*

-

□ р. Доманик

-

□ р. Чуть

□Харутамылькская-1 □ Верх. Г рубешор-4 □Тр. Печорская-1 □Тр. Печорская-1 □ Большеперская-1 □ Бол ьшеперская-1 □ Малоперская-1 □ Малоперская-1

Ор. Доманик

-

□ р. Чуть

■Харутамылькская-1

-

□ Юж.Баган-10

-

□ Юж.Баган-10

■Тр.Печорская-1

■Тр.Печорская-1 □ Большеперская-1 □ Большеперская-1 о Малоперская-1 □ Малоперская-1

потенциал (табл. 1, 2). Практически во всех разрезах были изучены первые два вида пачек (I, II), третий вид был рассмотрен только в разрезах Ухтинского района, Осваньюрской и Восточно-Савиноборской площадей.

Прослои пачки I, обогащенные высокоуглеродистыми породами, были выявлены в разрезах обнажений на р. Чуть, р. Шаръю, руч. Доманик и скважин Айювинская-1, Харутамылькская-1, Еловская-1, Пальюская-21, Южно-

Характеристика ОВ пород в пачках II и III

OM characteristics in members II and III

T а б л и ц а 2

Таble 2

|

№ пачки |

Площадь |

С оП Г , % |

НОП, % |

HI, мг УВ/г С оП Г |

Стадия катагенеза |

|

Ухтинская |

0.9-2.3 |

29-85 |

490-499 |

ПК3 |

|

|

Ижемская |

0.6-5.4 |

83-93 |

50-190 |

ПК3 |

|

|

II |

Айювинская |

0.3-1.7 |

44-84 |

133-291 |

ПК3-МК1 |

|

Осваньюрская |

0.9-4 |

5-65 |

220-380 |

МК2 |

|

|

Харутамылькская |

1.3-2.6 |

32-92 |

244-300 |

МК2-3 |

|

|

Ухтинская |

1-2.7 |

46 |

564 |

ПК3 |

|

|

III |

Осваньюрская |

0.2-0.4 |

9-29 |

170-260 |

МК2 |

|

Восточно-Савиноборская |

1-7 |

40-60 |

400-600 |

МК1-2 |

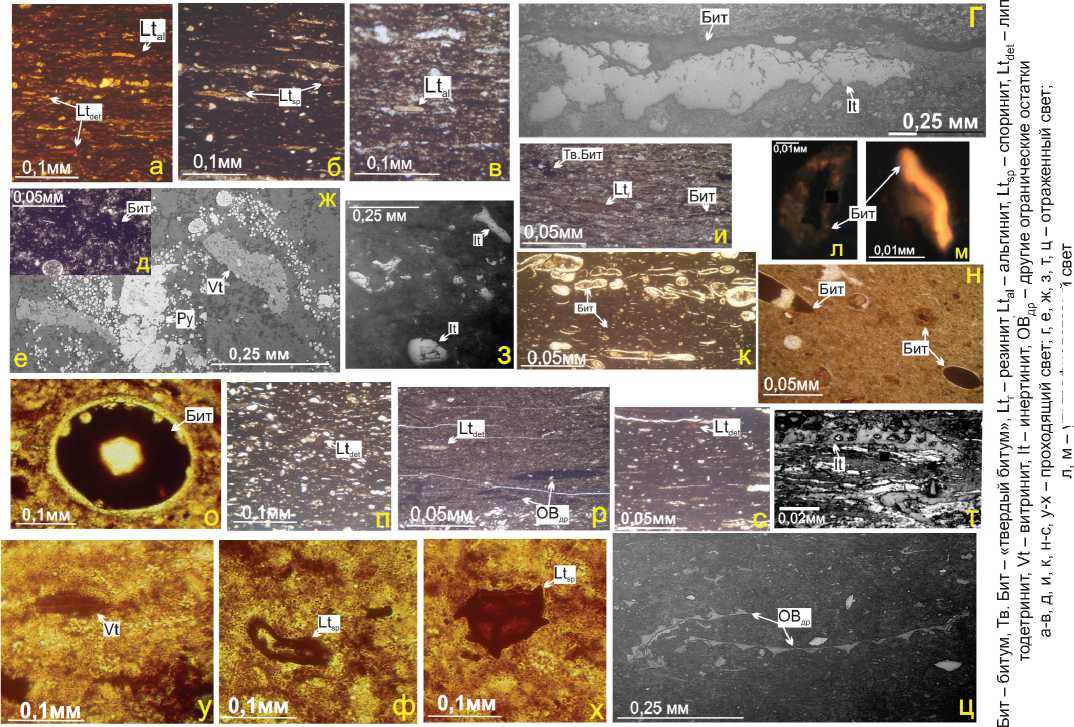

Усинская-1, Заостренская-1, Усино-кушшор-1, Бергантымылькская-1, Троицко-Печорская- 1 , Малоперская-1 и Командиршор-ская-52. Содержания Сорг в них изменяется от 1 до 33 %, а HI составляет 300—666 мг УВ/г Сорг. Обобщенные результаты приведены в табл. 1. По рузультатам углепетрографического изучения шлифов и аншлифов в проходящем, отраженном и ультрафиолетовом свете ОВ в исследованных породах представлено следую щими типами (рис.4).

-

1. Аморфное органическое вещество (АОВ) встречается в виде обломков, тонких прожилок, бесструктурных сгустков, а также заполняет свободное межзерновое пространство. В целом, его происхождение связано преимущественно с водорослями, и в зависимости от состава оно подразделяется на "твердые битумы" (протобитумы) и битумы.

-

2. Остатки гумусовой природы (переотложенные фрагменты ком

-

3. Форменные элементы, которые подразделяются на остатки микрокомпонентов группы липтинита (липтодетринит, споринит, резинит, альгинит) и другие биокласты (зачастую хитиносодержащие остатки и другие интракласты).

понентов группы витринита и инертинита).

В высокоуглеродистых разностях пород О В представлено следующими разновидностями (рис. 4): 1 — большей частью аморфным

ультрафиолетовый

Рис. 4. Типы органического вещества в породах доманикового горизонта: (а-в, з — скв. Айювинская-1, г— Зеленец-856, д-ж — Ижемская-1, и — Заостренская-1, к-н — Харутамылькская-1, о, п, у-х — Леккерская-11, р, ц — Еловская-1, с — р. Шаръю, обн. 64, т — р. Волонга

Fig. 4. Types of organic matter in the rocks of Domanik horizon: (а, б, в, з — borehole Ayuvinskaya-1; г— Zelenets-856;

д, е, ж— Izhemskaya-1; и — Zaostrenskaya-1; к, л, м, н — Kharutamylskaya-1; о, п, у, ф, х — Lekkerskaya-11; р, ц —Elovskaya-1; с — Sharyu River, outcrop 64; т — Volonga River

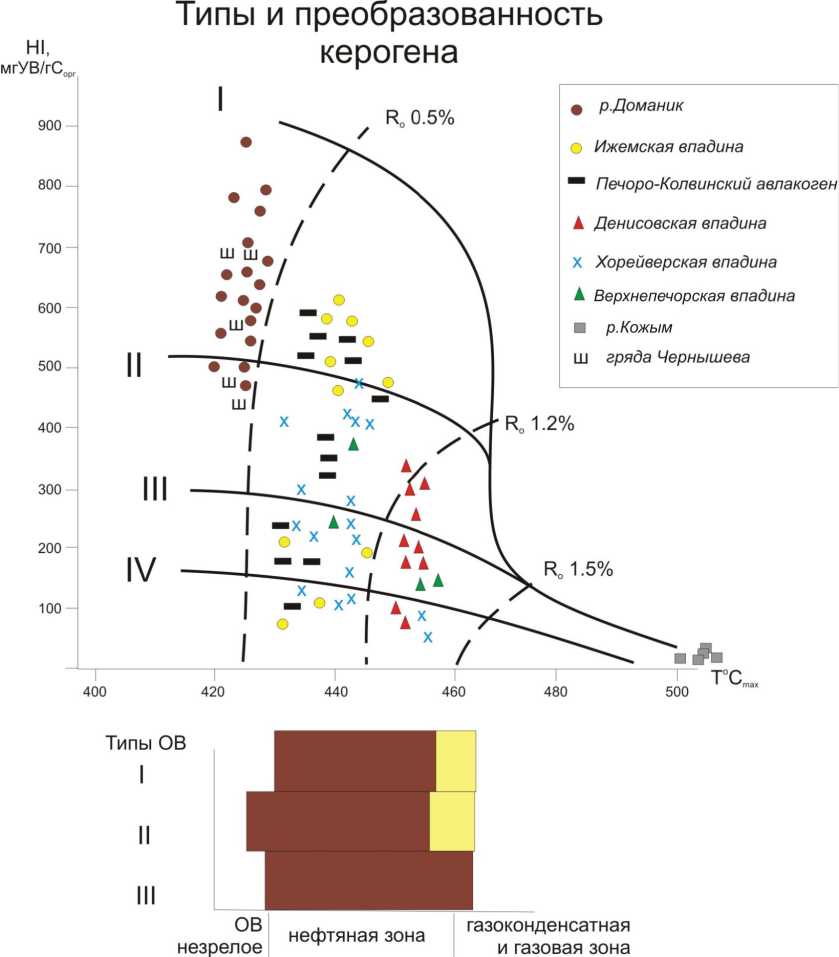

Рис. 5. Типы органического вещества и его катагенетическая преобразованность по остаточным значениям HI (составлено с дополнением по [1—3])

Fig. 5. Types of organic matter and its catagenetic transformation by residual HI (composed using [1—3])

органическим веществом (AOB); 2 — остатками гумусовой органики (переотложенный витринит и инертинит) и 3 — форменными остатками (липтинит, в т.ч. альгинит и др. интракласты). Среди AOB "твердые битумы" не превышают 20 %. Нередко в породах встречается большое количество (до 20 %) липтнита (споринит, кутинит, резинит, липтодетринит и альгинита до 10 % (обнажение на р. Шаръю, и скважины Айювинская-1, Заостренская-1, Усинокушшор-1). Компонентов гумусовой природы< 10 % (Еловская-1, Нальюская-21, Южно-Усинская-1). Зачастую в породах очень отчетливо видны примазки и следы битума (рис. 4, г, д, и, л, м), нередко в значительном количестве (рис. 4, н, о).

Начка II — переслаивание высокоуглеродистых глинисто-крем-нисто-карбонатных слоев с известняками; пачка III — чередование биокластовых известняков с прослоями высокоуглеродистых глини-сто-кремнисто-карбонатных пород.

B составе OB пачки II (табл. 2) отличия от рассмотренных выше пород заключаются в обнаружении меньшего количества форменных элементов: до 15 % липтинита - споринит и липтодетринит — и менее 3 % альгинита. А в преимущественно карбонатных пачках (III) встречены единичные остатки форменных элементов группы липтинита (споринит, липтодетринит) и переотложенные включения гумусового OB (менее 1 %).

Оценка перспектив поисков залежей и особенностей аккумуляции yB должна основываться на данных о нефтегазоматеринских породах, составе OB и его катагенетической зрелости. С точки зрения перспектив нефтегазоносности, главной характеристикой любого комплекса является генерационный (углеводородный) потенциал, который, в свою очередь, зависит от количества OB, его типа и катагенетической преобразованности. Oдним из методов, широко используемых в настоящее время для этих целей, является пиролиз, где важны значения водородного индекса (HI — рис. 5).

B горючих сланцах выявлено мало-, средне- и высокопрео-бразованное OB, которое по преобладающему составу характеризует керогены всех типов (I, II, III и IV — рис. 5). Нреобладающими типами, соответственно, являются I и II типы. Значительное количество III типа распространено в разрезах Денисовской, Хорейверской, Косью-Роговской, Bерхнепечорской впадин и Нечоро-Колвинского авлакогена. IV тип встречается редко и представлен в основном переотложенными включениями инертинита в разрезах Ижемской, Хорейверской и Денисовской впадин.

Катагенетические изменения OB горючих сланцев в пределах Тимано-Нечорского палеобассейна проходят от стадии НК 3 —МК 1 (Ухтинский район) до стадий МК3—МК4 (Нред-уральский прогиб) и МК 5 —АК 1 (Урал, р. Кожым), при этом углеводородный потенциал OB падает, как и общее содержание Сорг [1].

B заключение хочется отметить, что рассматриваемые депрессион-ные среднефранские отложения характеризуются различным генерационным потенциалом. Bыделены различные по углеводородному потенциалу классы пород. Их распространение по латерали обусловлено литолого-фациальными обстановками. B Тимано-Нечорском бассейне породы с очень богатым и аномально богатым (горючие сланцы) генерационным потенциалом имеют ограниченное развитие. Дальнейшее рассмотрение ряда литолого-геохимических параметров пород и изучение OB позволят провести детальное разделение области выполнения депрессион-ной впадины на зоны с различной характеристикой OB и, соответственно, его продуктивностью.

Работа выполнена при поддержке программы УрО РАН проект № 15-185-21.

Список литературы Organic matter and types of sections depression middlefrasnian sediments Timan-Pechora province

- Анищенко Л. А., Клименко С. С., Процько О. С., Мочалова И. Л. Фации и распределение органического вещества в отложениях семилукского горизонта Тимано-Печорского бассейна // Верхний палеозой России: региональная стратиграфия и палеонтология, гео- и биособытия: Материалы III Всероссийского совещания. СПб: Изд-во ВСЕГЕИ, 2012. С. 14-17.

- Анищенко Л. А., Клименко С. С., Хипели Д. В., Валяева О. В., Савельева А. А. Нефтегазовый потенциал палеозойских отложений зоны сочленения юга Хорейверской впадины и Колвинского мегавала (Тимано-Печорский НГБ) // Перспективы нефтегазоносности малоизученных территорий севера и северо-востока европейской части России: Тезисы науч. конф. М.: ИГиРГИ, 2007.

- Анищенко Л. А., Процько О. С., Мочалова И. М., Разманова О. Ф. Генетический углеводородный потенциал пород доманикового горизонта и формирование залежей в толщах верхнего девона Тимано-Печорского бассейна // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: Материалы XV Геологического съезда Республики Коми. Сыктывкар, 2014. Т. III. С. 9-12.

- Баженова Т. К., Шиманский В. К., Васильева В. Ф., Шапиро А. И., Яковлева Л. А. (Гембицкая), Климова Л. И. Органическая геохимия Тимано-Печорского бассейна. СПб.: ВНИГРИ, 2008. 164 с.

- Беляева Н. В. Корзун А. Л., Петрова Л. В. Модель седиментации франско-турнейских отложений на северо-востоке Европейской платформы (в связи с формированием рифовых резервуаров). СПб.: Наука, 1998. 154 с.