Органический углерод как фактор дифференциации йода в почвенном покрове пастбищ Брянской и Орловской областей

Автор: Березкин В.Ю., Коробова Е.М., Баранчуков В.С., Костин А.С.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 119, 2024 года.

Бесплатный доступ

Исследовано распределение йода и органического углерода (Сорг) в верхнем горизонте (0-20 см) различных типов почв пастбищ Брянской и Орловской областей. Отбор образцов почв проводился ручным тростевым буром послойно в следующем интервале глубин: 0-5 см, 5-10 см и 10-20 см. Содержание йода определялось кинетическим роданидно-нитритным методом, содержание Сорг определено по бихроматному методу Тюрина. В работу включены данные как многолетних исследований содержания йода в почвенном покрове Брянской области (2008-2020 гг.), так и новые данные экспедиционных исследований в Орловской области (2022 г). Показано, что специфика пространственного распределения йода в почвах пастбищ двух областей заключается в росте его содержания в направлении с северо-запада на юго-восток, что в целом отвечает зональной структуре почвенного покрова. Установлено содержание Сорг в почвах и получены статистически значимые коэффициенты корреляции между содержанием йода и Cорг в почвах пастбищ (от r = 0.28 в черноземах до r = 0.49 в дерново-подзолистых почвах; кроме того, для всей выборки (n = 48) коэффициент корреляции колеблется от 0.31 в слое 0-5 см до 0.43 в слое 10-20 см). Установлена связь между содержанием йода и Сорг в верхнем 20-сантиметровом слое в зональных типах почв (черноземы, серые лесные, дерново-подзолистые и подзолистые), а также почв автоморфных и гидроморфных ландшафтов при шаге опробования 5 см по глубине. Выявленные различия в фиксации почвами йода следует учитывать, поскольку они могут влиять на уровни поступления йода в молоко пастбищных животных и местные рационы питания.

Брянская и орловская области, дефицит йода, гумус, почвенный покров

Короткий адрес: https://sciup.org/143183308

IDR: 143183308 | DOI: 10.19047/0136-1694-2024-119-98-122

Текст научной статьи Органический углерод как фактор дифференциации йода в почвенном покрове пастбищ Брянской и Орловской областей

19 Kosygina Str., GSP-1, Moscow 119991, Russian Federation, *, e-mail: , **e-mail: , ***e-mail:

Йод – один из биологически важных элементов, необходимый для синтеза гормонов щитовидной железы (ЩЖ). Недостаток йода в организме человека приводит к умственной и физической утомляемости, снижению иммунитета, развитию эндемичного зоба, дефицит йода может провоцировать и ряд других болезней (Виноградов, 1927; Авцын и др., 1993; Дедов и др., 2000; Кашин, 1987; Конарбаева, 2014; Яхияев и др., 2019).

Источниками поступления йода в организм человека являются продукты питания (трофическая цепь, замкнутая на почвы при употреблении местных продуктов), а также питьевая вода и атмосфера (Доглушин Д.И. и др., 2021). Основным глобальным источником йода на суше является океан (через осадки и другие атмосферные выпадения). Имея значительное сродство к органическому веществу, этот элемент фиксируется и накапливается в верхних генетических горизонтах почв (Виноградов, 1927; Ковальский, 1970; Зырин и др., 1972; Потатуева и др., 1976; Кашин, 1987; Коробова и др., 2019). Таким образом, почвы можно рассматривать как ключевой фактор, определяющий уровень поступления йода в организм человека по местной трофической цепи. Помимо удаленности местности от океанов, содержание йода в почвах зависит от климата, положения в рельефе, физикохимических свойств почв и почвообразующих пород.

Многочисленными исследованиями показано, что, природный йододефицит, приводящий к заболеваниям ЩЖ, является одной из глобальных медико-социальных проблем современного общества (от 1.5 до 2 млрд человек живут в условиях недостатка йода) (Долгушин и др., 2021). Несмотря на то, что дефицит йода можно легко предотвращать ежедневной йодной профилактикой, эти данные свидетельствуют о том, что во многих странах она не проводится либо проводится недостаточно, а наблюдаемая заболеваемость обусловлена недостатком йода в окружающей среде, и прежде всего в почвах, поскольку до 2007 г. сельское население, особенно в развивающихся странах, преобладало над городским, а основные продукты питания импортируются из стран с иными геохимическими условиями. Для Брянской и Орловской областей характерно высокое разнообразие почв и почвообразующих пород, что приводит к разной природной обеспеченности почвенного покрова микроэлементами, в том числе йодом.

Проблему природного дефицита йода усугубляет загрязне- ние окружающей среды радиоактивными изотопами этого элемента, которые поступают в окружающую среду при испытаниях ядерного оружия и авариях на предприятиях атомной промышленности (Тихомиров, 1983; Makhonko et al., 1992; Звонова и др., 2004; Cardis et al., 2005; Korobova et al., 2014; Judprasong et al., 2015 и др.). В России проблема роста риска заболеваемости ЩЖ в результате “йодного удара” (практически одномоментного выпадения радиоактивных изотопов йода) наиболее актуальна для регионов, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС, 1986 г.) (Balonov, 1990; Ma-khonko et al., 1992).

В результате этой аварии наибольшему загрязнению подверглись четыре области: Брянская, Орловская, Тульская и Калужская (Израэль и др., 1990; Герасимов и др., 2006), где возникли зоны относительно кратковременного (до 2 месяцев) загрязнения почв радионуклидами йода. При этом их поведение следовало стабильному аналогу (фиксация в почвенно-растительном покрове и переход в молоко выпасаемых животных с кормовыми травами и почвой, частично захватываемой животными при стравливании пастбищ).

При одном и том же уровне “йодного удара” на фоне йодо-дефицита в некоторых районах области население могло пострадать значительно больше, чем в районах с более высоким содержанием йода вследствие более активного поступления радиойода в щитовидную железу, испытывающую дефицит стабильного йода.

В связи с этим изучение роли геохимических факторов в формировании эндемических заболеваний ЩЖ проводятся в лаборатории биогеохимии окружающей среды ГЕОХИ РАН в Брянской области с 2007 г., а с 2022 г. – в Орловской, учитывая то, что наибольшие выпадения радиоизотопов в результате аварии ЧАЭС характерны для западной части Брянской области, а вклад наиболее плодородных почв (черноземов и серых лесных) – для Орловской области. Важно отметить, что характер питания местного населения отличается значительным вкладом личных подсобных хозяйств и пастбищного животноводства в рационы не только сельских жителей, но и жителей поселков городского типа.

Ранее по результатам экспедиций, проведенных совместно с Брянским клинико-диагностическим центром (2007–2021 гг.) были отобраны образцы почв во всех районах области, подтверждено значительное варьирование йода в почвенном покрове. Показано, что подобная неоднородность обусловлена сочетанием литологических, геохимических и климатических факторов, отражающихся в ландшафтно-геохимической структуре территории.

Целью исследований, результаты которых обсуждаются в данной публикации, была оценка специфики распределения йода в верхнем 20-сантиметровом слое почв пастбищ Брянской и Орловской областей в зависимости от содержания С орг , типа почв и ландшафтно-геохимической соподчиненности, определяющей разный режим водной миграции элементов.

Сопряженное исследование содержания стабильного йода и С орг как одного из основных факторов его депонирования в почвенном покрове позволяет оценить пространственную специфику его распределения в этих смежных областях, что важно для последующего уточнения оценок сочетанного воздействия йододефици-та и техногенного выпадения радионуклидов йода на здоровье местного населения.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Территории Брянской и Орловской областей характеризуются разнообразием геологического строения, состава четвертичных отложений и структуры почвенного покрова, что обуславливает геохимическую контрастность местных ландшафтов, в том числе на участках выпаса сельскохозяйственных животных.

В Брянской области основной фон в почвенном покрове составляют дерново-подзолистые почвы (50% территории), около 20% занимают серые лесные почвы и 30% остальные типы почв (от аллювиальных и торфяно-болотных до черноземов выщелоченных) (Воробьев, 1993; Воробьев и др., 1975). При этом наиболее плодородные (в том числе богатые С орг ) типы почв – серые лесные и черноземы выщелоченные – локализованы в центральной (правобережье рек Десна и Судость) и юго-восточной частях области (преимущественно Суземский, Севский и Карачевский районы).

В Орловской области также наблюдается смена почв от дерново-подзолистых до черноземов. В силу климатических особенностей дерново-подзолистые почвы составляют всего 1.6% от общей площади и приурочены к зандровым песчаным равнинам. Большую часть области занимают серые и темно-серые лесные почвы (48%), локализованные в северо-западной и центральной части области, а выщелоченные и оподзоленные черноземы (36%) развиты преимущественно в юго-восточной ее части (Верховец, 2018; Парахин, 2013).

Методы исследования и материалы

Полевые исследования в обеих областях проводились в летний период (июль–август) вблизи населенных пунктов, выбранных предварительно с учетом картографических и медицинских данных.

В Брянской области выбор населенных пунктов осуществлялся с учетом сведений о ренальной экскреции иода и заболеваемости ЩЖ среди местного населения (Дорощенко и др, 2004), а также использовалась дополнительная информация, предоставленная Брянским клинико-диагностическим центром.

В Орловской области выбор населенных пунктов осуществлялся с учетом структуры почвенного покрова, радионуклидного загрязнения и опубликованных медицинских данных по уровням заболеваемости населения в отдельных районах.

На каждом пастбище выбирались тестовые площадки, характеризующие элементарные ландшафты: автономные (суходолы) и сопряженные с ними подчиненные (мезогидрофитные и гидрофитные луга пониженных элементов рельефа). Отбор образцов почв проводился ручным тростевым буром из верхнего слоя мощностью 20 см послойно в следующем интервале глубин: 0– 5 см, 5–10 см и 10–20 см. При этом в полевых условиях уточнялся тип почвы, ранее диагностированный по почвенной карте масштаба 1 : 2 500 000 (Иванов и др., 2014). Порядок выбора тестовой площадки и отбора образцов остается неизменным в ходе многолетних полевых исследований авторов, и уже упоминался нами в ранее вышедших публикациях (Коробова и др., 2013; Долгушин и др., 2021; Korobova and al., 2014; Korobova and al., 2019).

Отбору почвы предшествовали: 1) измерение плотности загрязнения почвы радиоцезием с помощью полевого гамма-спектрометра Violinist III (TSA Systems ltd., США) и определение мощности эквивалентной дозы (мкЗв/ч) прибором MIRA-661 (Genitron Instruments GmbH., Германия); 2) отбор средней пробы луговых трав с площадки 20 × 20 или 40 × 40 см в зависимости от однородности и плотности фитомассы. Для характеристики естественных кормов молочного скота растительные пробы состригались секатором на высоте 2 см от поверхности почвы. Таким образом, исследованию подвергались нижние звенья пищевой цепи “почва–растительность–корова–молоко–человек” (Коробова и др., 2013).

Содержание йода в почвах определялось кинетическим ро-данидно-нитритным методом (Проскурякова и др., 1976), чувствительность метода – 1–4 нг/мл. Содержание С орг определено по би-хроматному методу Тюрина (метод “мокрого” сжигания органического углерода почв). Несмотря на то, что метод Тюрина, как и метод Уолкли–Блэка, в наше время относят к полуколичествен-ным (Когут, 2023), полученные таким образом данные обеспечивают достижение поставленной авторами цели. Пробоподготовка осуществлялась стандартными методами (без модификаций) (Аринушкина, 1970; Никитин, 1983). Все аналитические исследования выполнены в лаборатории биогеохимии окружающей среды института ГЕОХИ РАН (Москва).

Статистическую обработку результатов проводили по классическим методикам в программе MS Excel и TIBCO STATISTICA 13, как и в ранее проводившихся исследованиях в Брянской и Гомельской областях (Долгушин и др., 2021). Массив данных, рассматриваемый в настоящей статье, включает информацию по 48 точкам отбора почв, характеризующих пастбища вблизи 38 населенных пунктов, как ранее обследованных в Брянской области (2008–2021 гг), так и результаты последней экспедиции (Орловская область, 2022 г).

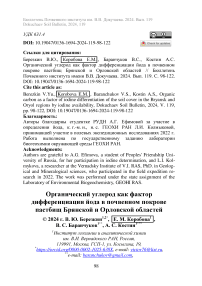

Все полученные результаты заносились в базу данных, интегрированную в геоинформационную среду “Брянск-йод”, созданную на базе ArcGIS 10.8.1. Расположение тестовых участков, на которых были отобраны пробы, проанализированные на содер- жание органического углерода в 2022 г., представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Карта фактического материала (населенные пункты, в которых осуществлялся отбор почв, проанализированных на содержание органического углерода и йода в 2022 г., картографическая основа – Иванов, Шоба, 2014).

Fig. 1. Map of soil sampling (settlements in which soil sampling was carried out, analyzed for organic carbon and iodine content in 2022, cartographic basis – Ivanov, Shoba, 2014).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Содержание органического углерода в почвах

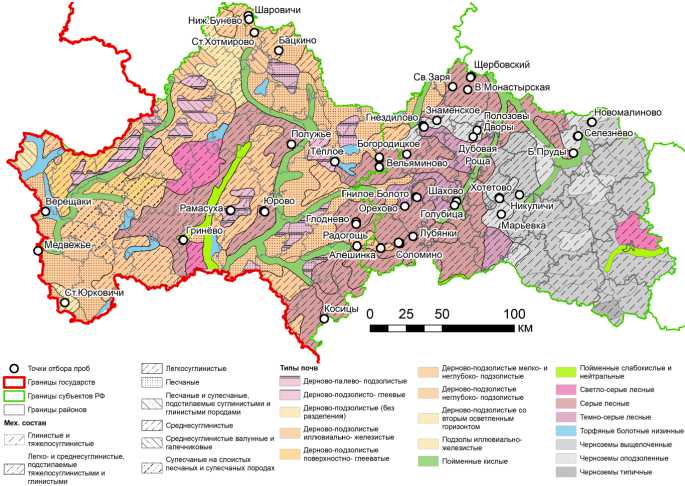

Содержание органического углерода оказалось закономерно более высоким в черноземах (медиана (Ме) = 3.63% в верхнем 5сантиметровом слое, при варьировании от 2.57 до 4.89%, Me = 3.41% в верхнем 10-сантиметровом слое, при варьировании от

2.23 до 4.36%) и серых лесных почвах (Ме = 3.45% в верхнем 5сантиметровом слое, при варьировании от 1.00 до 7.71%, Me = 2.58% в верхнем 10-сантиметровом слое, при варьировании от 1.0 до 5.51%). Далее идут дерново-подзолистые почвы (Ме = 2.46% в верхнем 5-сантиметровом слое, при варьировании от 1.50 до 8.32%, Me = 2.06% в верхнем 10-сантиметровом слое, при варьировании от 0.89 до 7.07%), на последнем месте подзолистые почвы (Ме = 1.79% в верхнем 5-сантиметровом слое, при варьировании от 1.33 до 10.9%, Me = 1.59% в верхнем 10-сантиметровом слое, при варьировании от 1.02 до 6.69%) (рис. 2).

Q 0-10 см— 10-20 см о Выбросы

Рис. 2. Показатели варьирования содержания органического углерода в верхних слоях разных типов почв, используемых под выпас скота.

Fig. 2. Indicators of variation of organic carbon content in the upper layers of different soil types used for grazing.

Довольно высокие значения концентрации органического углерода для всех перечисленных типов почв (в особенности для слабоподзолистых) объясняются, по-видимому, тем, что все пробы были отобраны на пастбищах, дополнительно удобряемых органическим веществом за счет выпаса крупного рогатого скота, что способствует их гумификации.

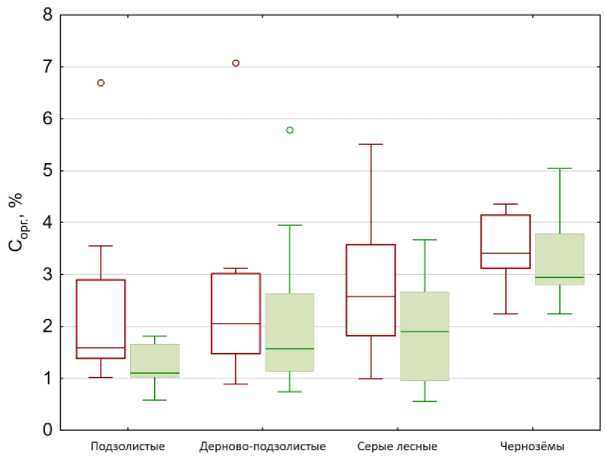

Для почв гидроморфных ландшафтов (низинные луга) выявлен больший размах варьирования содержания C орг в слое 5–10 см и 10–20 см, и более высокое медианное значение для слоя 0–5 см (рис. 3) в сравнении с почвами автоморфных ландшафтов (суходолы).

g 0-5 см — 5-10 см — 10-20 см о Выбросы

Рис. 3. Показатели варьирования содержания органического углерода в верхних горизонтах почв автоморфных и гидроморфных ландшафтов.

Fig. 3. Indicators of variation of organic carbon content in the upper horizons of soils of automorphic and hydromorphic landscapes.

Содержание йода в почвах

Содержание йода в почвах пастбищ исследованной территории варьировало от 0.18 мг/кг до 10.4 мг/кг воздушно сухой массы

(в. с. м.), достигая максимума в верхнем 5-сантиметровом слое серых лесных почв Брянской области. В Орловской области максимальное значение наблюдалось в верхнем 5-сантиметровом слое черноземов (5.71 мг/кг в. м. с.). Следует отметить, что содержание йода превышало значение в 7 мг/кг только в одной индивидуальной точке опробования (с. Вельяминова) на серых лесных почвах Брянской области, что позволяет предполагать низкую обеспеченность йодом почвенного покрова областей, и искать объяснение максимальных концентраций, скорее, в антропогенном, а не эда-фическом факторе.

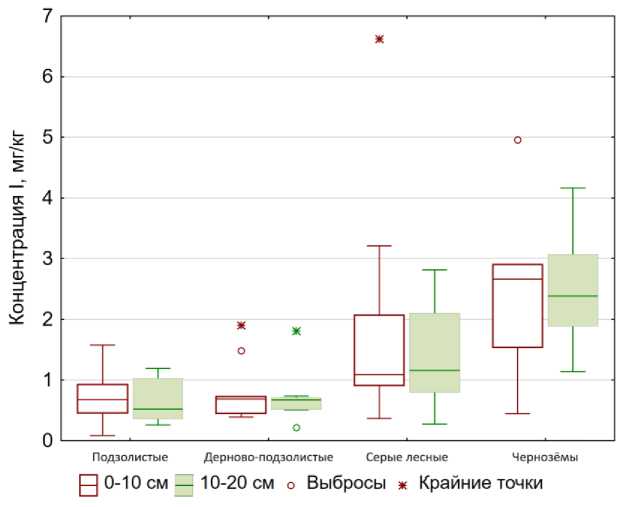

Медианные величины концентрации йода (рис. 4) подтверждают ведущую роль органического вещества в фиксации иода: максимальные для черноземов (2.36 мг/кг), и закономерно убывающие в ряду черноземы > серые лесные > дерново-подзолистые ≥ подзолистые.

Наибольшее медианное (Me = 2.66 мг/кг) содержание йода, как и ожидалось, было характерно для черноземов, в слое 0–10 см, при значительном варьировании йода (в верхнем слое 0–5 см: 0.41–5.71 мг/кг; в слое 5–10 см: 0.48–4.21 мг/кг; в слое 10–20 см: 1.14–4.17 мг/кг). Содержание йода в серых лесных, дерновоподзолистых и слабоподзолистых почвах отличалось не только меньшим разбросом значений, но и более низкими медианными значениями (серые лесные – 1.09 мг/кг, дерново-подзолистые – 0.69 мг/кг, слабоподзолистые – 0.68 мг/кг в слое 0–10 см) (табл. 1).

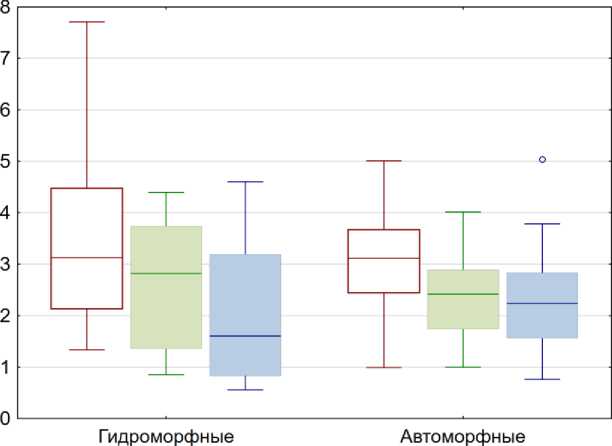

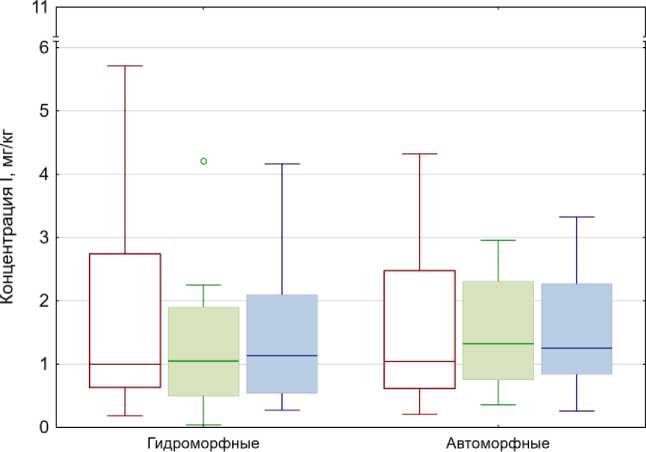

Для почв гидроморфных ландшафтов (низинные луга), в сравнение с почвами автоморфных ландшафтов (суходолы) выявлен больший размах варьирования йода, и более высокое медианное значение для слоя 0–5 см (Me автоморфные = 1.29 мг/кг; Ме гидроморфные = 2.03 мг/кг) (рис. 5).

Большой разброс значений содержания йода, наблюдавшийся во всех исследованных нами типах почв, в особенности для серых лесных почв (крайние точки и выбросы), может быть объяснен влиянием вариабельности гранулометрического состава почв, или же спецификой использования сельскохозяйственных угодий (то есть предшествующей хозяйственной деятельностью).

Рис. 4. Показатели варьирования содержания йода в верхних слоях разных типов почв, используемых под выпас скота.

Fig. 4. Indicators of variation of iodine content in the upper layers of different soil types used for grazing.

Влияние органического углерода на содержание йода в почвах

Вне зависимости от рельефа и типа почв, более высокое содержание С орг и йода отмечены для верхних слоев почв суглинистого и глинистого состава (йод: Ме = 1.35 мг/кг, C орг : Ме = 3.52%). По-видимому, это свидетельствует о роли сорбционного барьера в накоплении йода. Почвы супесчаного и песчаного состава характеризуются меньшим содержанием как органического углерода, так и йода в верхних горизонтах (йод: Ме = 0.63 мг/кг, C орг : Ме = 1.83%).

Таблица 1. Основные статистические характеристики содержания иода в зональных типах почв Брянской и

Орловской областей

Table 1. Main statistical characteristics of iodine content in zonal soil types of Bryansk and Orel oblasts

|

Глубина отбора: |

0–10 см |

10–20 см |

|||||

|

N |

Минимум |

Максим. |

Медиана |

Минимум |

Максим. |

Медиана |

|

|

Подзолистые |

8 |

0.09 |

1.58 |

0.68 |

0.26 |

1.19 |

0.52 |

|

Дерново-подзолистые |

10 |

0.39 |

1.90 |

0.69 |

0.22 |

1.81 |

0.68 |

|

Серые лесные |

19 |

0.36 |

6.63 |

1.09 |

0.28 |

2.82 |

1.15 |

|

Черноземы |

8 |

0.44 |

4.96 |

2.66 |

1.14 |

4.17 |

2.39 |

Статистически значимые высокие коэффициенты корреляции между содержанием органического углерода и содержанием йода были получены для пастбищ, расположенных в областях распространения подзолистых почв (r = 0.807; n = 8; p = 0.015 для слоя 0–5 см; r = 0.847; n = 8; p = 0.008 для слоя 5–10 см), дерновоподзолистых почв (r = 0.668; n = 8; p = 0.070 для слоя 0–5 см; r = 0.839; n = 8; p = 0.018 для слоя 5–10 см). По пастбищам, расположенным на участках с другими типами почв, достоверной зависимости не выявлено, что может быть связано с б о льшим варьированием сопоставляемых параметров из-за разнообразного гранулометрического состава и разной степени выноса химических элементов и соединений из верхних горизонтов в этих группах почв.

2 0-5 см—5-10 см — 10-20 см о Выбросы ж Крайние точки

Рис. 5. Показатели варьирования содержания йода в верхних слоях (0–20 см) автоморфных и гидроморфных ландшафтов.

Fig. 5. Indicators of variation of iodine content in the upper layers (0–20 cm) of automorphic and hydromorphic landscapes.

Несмотря на то, что максимальные значения содержания йода были выявлены в Брянской области на серых лесных почвах (как уже упоминалось выше), в целом почвенный покров ее беден йодом по сравнению с Орловской областью.

Медианные значения, верхние и нижние квартили содержания йода в почвах Орловской области стабильно выше, чем в почвах Брянской: в слое 0 – 5 см – Me (Орел) = 1.58 мг/кг, Me (Брянск) = 0.81 мг/кг; в слое 5 – 10 см – Me (Орел) = 1.59 мг/кг, Me (Брянск) = 0.83 мг/кг; в слое 10 – 20 см – Me (Орел) = 1.75 мг/кг; Me (Брянск) = 0.73 мг/кг. Этот факт подтверждает, что уровень фиксации йода почвами во внутриконтинентальных районах может иметь куда большее значение для его содержания в нижних звеньях трофической цепи, нежели удаленность от первичного (морского) источника.

Данное утверждение еще нуждается в экспериментальной проверке. Так, уже упоминалось, что высокие коэффициенты корреляции между содержанием органического углерода и йода отмечены только для низкоорганических зональных и гидроморфных почв.

В то же время распределение органического углерода в верхних слоях (0 – 5 см, 5 – 10 см, 10 – 20 см) гумусового горизонта как гидроморфных, так и автоморфных почв не отличается принципиально, а лишь несущественно значениями размаха, медианы и других статистических показателей. Существенные более высокие медианные значения и размах варьирования содержания йода выявлены только для слоя 0 – 5 см гидроморфных почв (рис. 5).

Дальнейшие исследования данной проблемы, по-видимому, потребуют не столько увеличения базы данных, сколько учета большего количества факторов, влияющих на содержание йода в почве, в частности хозяйственную деятельность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования подтвердили зависимость содержания йода в верхнем горизонте пастбищных почв от содержания органического углерода, обусловленного прежде всего зонально-климатическими факторами и положением пастбищных угодий в рельефе.

Выявлено закономерное убывание медианных и средних значений содержания йода в ряду: черноземы > серые лесные > дерново-подзолистые ≥ подзолистые. При этом максимальный размах варьирования содержания как йода, так и C орг характерен в значительной степени для подзолистых и дерново-подзолистых почв, что может быть объяснено влиянием не учтенных в данной группировке факторов, например, варьированием их гранулометрического состава и вероятного предшествующего удобрения органическими веществами.

Показано, что почвы обследованных пастбищ Брянской области в целом беднее йодом и органическим углеродом в сравнении с Орловской областью, что обусловлено сменой почвенного покрова с северо-запада на юго-восток.

Статистически значимые высокие коэффициенты корреляции между содержанием C орг и содержанием йода получены для пастбищ, расположенных в зоне подзолистых и дерновоподзолистых почв. Отсутствие значимых корреляций содержания йода и C орг на участках с другими типами почв, по-видимому, связано с более разнородным составом выборки по причине их интенсивной эксплуатации.

Полученные данные заслуживают внимания при организации мониторинга и при проведении мероприятий по профилактике йододефицитных заболеваний в зонах потенциально возможного радиоактивного загрязнения. При отсутствии йодной профилактики на территории исследуемых областей возможен рост заболеваемости среди населения раком щитовидной железы и другими заболеваниями, связанными как с недостаточной обеспеченностью почв и производимых на них продуктах йодом (явления йододефицита), так и техногенными полями радионуклидов, в том числе изотопов йода, возникающих в результате ядерных испытаний и аварий (при “йодном ударе”).

Список литературы Органический углерод как фактор дифференциации йода в почвенном покрове пастбищ Брянской и Орловской областей

- Авцын А.П., Жаворонков А.А., Риш М.А., Строчкова А.С. Микроэлементозы человека. М.: Медицина, 1993. 496 с.

- Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. М.: МГУ, 1970. 488 с.

- Верховец И.А. Оценка современного состояния земельных ресурсов Орловской области. Материалы конференции “Паритетность отношений в аграрном секторе экономики: научно-практическое обеспечение и механизмы реализации”, Орел: Орловский ГУ им. И.С. Тургенева, 2018. Ч. 2. С. 138-141.

- Виноградов А.П. Йод в природе // Природа. 1927. № 9. С. 670-678.

- Воробьев Г.Т. Почвы Брянской области. Брянск: Грани, 1993. 160 с.

- Воробьев Г.Т., Жукова В.К., Коньков Г.Г. Природное районирование и типы сельскохозяйственных земель Брянской области. Брянск: Приокское кн. изд-во. Брянское отделение, 1975. 611 с.

- Герасимов Г.А., Фигге Д. Чернобыль 20 лет спустя // Клиническая и экспериментальная тиреоидология. 2006. № 2(2). С. 5-13.

- Дедов И.И., Свириденко Н.Ю., Герасимов Г.А. Оценка йодной недостаточности в отдельных регионах России // Проблемы эндокринологии. 2000. № 46(6). С. 3-7.

- Долгушин Д.И., Коробова Е.М., Березкин В.Ю., Баранчуков В.С., Романов С.Л. Йод в почвах, пастбищной растительности и молоке коров с пастбищ некоторых районов России и Белоруссии, наиболее пострадавших при аварии на ЧАЭС // Материалы международной научной конференции “Современные проблемы радиобиологии - 2021”. Инфомационно-вычеслительный центр Министерства финансов Республики Беларусь, 2021. С. 54-57.

- Дорощенко В.Н., Прошин А.Д., Пилюкова Р.И. Сравнительная характеристика заболеваемости раком щитовидной железы в регионах с различной йодной обеспеченностью на территории Брянской области // Социально-медицинские аспекты состояния здоровья и среды обитания населения, проживающего в йод-дефицитных регионах России и стран СНГ. Тверь: Триада, 2004. С. 385-386.

- Звонова И.А., Балонов М., Братилова А.А., Данилова И.О., ВласовО.К., Щукина Н.В. Дозы облучения щитовидной железы у населения России вследствие выпадений радиоактивного йода после аварии на Чернобыльской АЭС // Атомная энергия. 2004. № 94(4). С. 310-316.

- Зырин Н.Г., Зборищук Ю.Н. Общие закономерности распределения подвижных форм микроэлементов в почвах Европейской части СССР // Микроэлементы в почвах СССР / Под ред. Ковды В.А. М.: МГУ, 1981. С. 6-18.

- Иванов А.Л., Шоба С.А. Единый государственный реестр почвенных ресурсов России. Версия 1.0 М.: Почв. Ин-т им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии, Тула: Гриф и К, 2014. 768 с.

- Израэль Ю.А., Вакуловский С.М., Ветров В.А., Петров В.Н., Ровинский Ф.Я., Стукин Е.Д. Чернобыль: радиоактивное загрязнение природных сред. Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 387 с.

- Кашин В.К. Биогеохимия, фитофизиология и агрохимия йода. Л.: Наука, 1987. 261 с.

- Ковальский В.В. Микроэлементы в почвах СССР. М.: Наука, 1970. 179 с.

- Когут Б.М., Милановский Е.Ю., Хаматнуров Ш.А. О методах определения содержания органического углерода в почвах (критический обзор) // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2023. Вып. 114. С. 5-28. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2023-114-5-28.

- Конарбаева Г.А. Фтор и йод в системе почва-растение: биогеохимические и экологические аспекты. Конференция “Биогеохимия химических элементов и соединений в природных средах”. Тюмень, ТГУ, 2014. С. 112-123.

- Коробова Е.М., Березкин В.Ю., Данилова В.Н., Головин Л.М., Горохова М.А. Йод и селен в почвах сопряжённых элементарных ландшафтов долины р. Титовка (Брянская область). VI Международная научно-практическая конференция Экологическая геология: Теория, практика и региональные проблемы. Севастополь - Воронеж, “Цифровая полиграфия”, 2019. С. 109-113.

- Коробова Е.М., Березкин В.Ю., Колмыклва Л.И, Корсакова Н.В. Изучение распределения йода в почвах и луговой растительности геохимически контрастных ландшафтов в связи с оценкой йодного статуса Брянской области // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: экология и безопасность жизнедеятельности. 2013. № 4. С. 60-67.

- Коробова Е.М., Кувылин А.И. Природные биогеохимические провинции с низким содержанием йода как районы дополнительного экологического риска в зонах воздействия аварии на Чернобыльской АЭС // Материалы V биогеохимических чтений “Биогеохимическая индикация аномалий”. М.: Наука, 2004. С. 156-167.

- Никитин Б.А. Уточнение к методике определения гумуса в почве // Агрохимия. 1983. № 8. С. 18-26.

- Парахин Н.В. Отчет о научно-исследовательской работе по теме: Разработка и практическая реализация биологизированных систем земледелия, обеспечивающих существенное снижение энерго- и ресурсозатрат и экологостабилизирующий эффект в агроэкосистемах. Орел: Орловский государственный аграрный университет, 2013. 220 с.

- Потатуева Ю.А., Прокофьева Р.И., Бурак Ю.К., Алексеев Е.Д. Некоторые особенности поступления в растения йода на торфяных почвах // Агрохимия. 1976. № 10. С. 114-119.

- Проскурякова Г.Ф., Никитина О.Н. Ускоренный вариант кинетического роданидно-нитритного метода определения микроколичеств йода в биологических объектах // Агрохимия. 1976. № 7. С. 140-143.

- Тихомиров Ф.А. Радиоэкология йода. М.: Энергоатомиздат, 1983. 88 с.

- Данные по радиоактивному загрязнению территории населенных пунктов Российской Федерации цезием-137, стронцием-90 и плутонием-239+240 / Под ред. Вакуловского С.М., Обнинск, ФГБУ НПО Тайфун, 2020. 224 с.

- Яхияев М.А, Салихов Ш.К., Атаев М.Г., Тагирова З.Г., Курбанова З.В. Эндемический зоб - следствие дефицита йода и селена в природной среде // Экологическая медицина. 2019. № 1. С. 66-71.

- Balonov M.I. Radiological consequences of the Chernobyl NPP accident in comparison with those of the Kyshtym and Windscale radiation accidents. Seminar “Comparative assessment of the environmental impact of radionuclides released during three major nuclear accidents: Kyshtum, Windscale, Chernobyl”. Luxembourg, 1990. No. 2. P. 749-769.

- Cardis E., Kesminiene A., Ivanov V., Malakhova I., Shibata Y., Khrouch V., Drozdovitch V., Maceika E., Zvonova I., Vlassov O., Bouville A., Goulko G., Hoshi M., Abrosimov A., Anoshko J., Astakhova L., Chekin S., Demidchik E., Galanti R., Ito M., Korobova E., Lushnikov E., Maksioutov M., Masyakin V., Nerovnia A., Parshin V., Parshkov E., Piliptsevich N., Pinchera A., Polyakov S., Shabeka N., Suonio E., Tenet V., Tsyb A., Yamashita S., Williams D. Risk of thyroid cancer after exposure to 131I in childhood // J. Nat. Cancer Inst. 2005. Vol. 97(10). P. 724-732. https://doi.org/10.1093/jnci/dji129.

- Judprasong K., Jongjaithet N., Chavasit V. Comparison of methods for iodine analysis in foods // Food Chem. 2016. Vol. 193. P. 12-17. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.04.058.

- Korobova E.M., Romanov S.L., Silenok A.V., Kurnosova I.V., Chesalova E.I., Beriozkin V.Yu. Iodine deficiency in soils and evaluation of its impact on thyroid gland diseases in areas subjected to contamination after the Chernobyl accident // J. Geochem. Exploration. 2014. Vol. 142. P. 82-93.

- Makhonko K.P., Kozlova E.G., Silantev A.N., Bochkov L.P., Shkuratova I.G., Valetova N.K., Volokitin A.A., Rabotnova F.A. Local contamination with 131I after the Chernobyl nuclear power plant accident and estimates of the dose burdens from its radiation // Atomic Energy. 1992. No. 4. P. 339-344.

- Shakhtarin, V.V., Tsyb A.F., Stepanenko V.F., Orlov M.Y., Kopecky K.J., Davis S. Iodine deficiency, radiation dose, and the risk of thyroid cancer among children and adolescents in the Bryansk region of Russia following the Chernobyl power station accident // International Journal of Epidemiology. 2003. No. 32(4). P. 584-591. https://doi.org/10.1093/ije/dyg205.