Органическое вещество прибрежных осадков мелководных заливов озера Байкал

Автор: Дагурова Ольга Павловна, Гаранкина Валентина Петровна, Дамбаев Вячеслав Борисович

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 2-3 (21), 2022 года.

Бесплатный доступ

Изучено содержание, изотопный состав углерода и деструкция органического вещества прибрежных осадков мелководных заливов Селенгинского мелководья озера Байкал. Содержание органического углерода в мелководных заливах озера Байкал зависело от типа осадка и составляло 0,03-7,32%. Прибрежные осадки мелководных заливов озера характеризовались повышенным содержанием органического вещества, увеличением доли аллохтонного органического вещества и более интенсивной микробной деструкцией, чем в фоновых участках открытого Байкала, что связано с влиянием речного стока и своеобразием экологических условий заливов. Выявлено преобладание аэробной деструкции над анаэробной, что свидетельствует о благополучном состоянии грунтов прибрежья.

Органическое вещество, изотопный состав, деструкция, мелководные заливы, озеро байкал

Короткий адрес: https://sciup.org/148325688

IDR: 148325688 | УДК: 547[550.47][574.5] | DOI: 10.18101/2542-0623-2022-2/3-62-71

Текст научной статьи Органическое вещество прибрежных осадков мелководных заливов озера Байкал

Байкал — одно из величайших озер мира, характеризующееся разнообразием биотопов. Мелководные заливы озера Байкал [соры] по своим экологическим условиям отличаются от участков открытого Байкала. Мелководье исследованных заливов отличается хорошей прогреваемостью в летний период и высокой продуктивностью. Прибрежно-соровая зона играет важную роль в биологической продуктивности Байкала. Мелководные заливы Провал, Посольский сор и Сор-Черкалов озера Байкал располагаются в придельтовом пространстве р. Селенги. Формирование химического состава воды и осадков заливов зависит от множества факторов, главным из них является речной сток, благодаря которому вода несколько обогащена органическим веществом и характеризуется увеличением содержания компонентов ионного состава и аллохтонного органического вещества вследствие подтока речных вод [Кулагин, Помазкина, 1977].

Донные отложения представляют собой характерную экологическую зону; в них аккумулируется большое количество органических веществ автохтонного и аллохтонного происхождения, в дальнейшем подвергающихся деструкции из-за деятельности микроорганизмов. Количественные и качественные характеристики органического вещества и процессы его микробной деструкции являются одним из важных показателей функционирования водной экосистемы.

Цель работы — определить особенности состава органического вещества осадков мелководных заливов Селенгинского мелководья озера Байкал и протекающих в них деструкционных процессов.

Объекты и методы исследования

Исследования осадков озера Байкал были проведены в 2008–2011 гг. в летнеосенний период в мелководных заливах Селенгинского мелководья — Провал, Посольский сор и Сор-Черкалов, а также на фоновых (контрольных) участках открытого Байкала — Боярск и Энхалук, расположенных вблизи заливов. В таблице 1 представлены данные по морфометрии мелководных заливов озера Байкал.

Таблица 1

Морфометрическая характеристика мелководных заливов озера Байкал [Кулагин, Помазкина, 1977]

|

Залив |

Площадь, км2 |

Глубина, м |

Впадают реки и протоки |

|

|

максимальная |

средняя |

|||

|

Провал |

197 |

3,5 |

2 |

Селенга (протоки Лобановская, Средний Перемой, Колпинная), Оймур, Энхэлук, Дулан |

|

Посольский Сор |

35 |

5 |

3 |

Большая Речка, Толбазиха, Абрамиха, Большая Култушная |

|

Сор Черкалов |

20 |

2,5 |

1,5 |

Селенга (протока Шумиха), Исток |

Залив Провал (Дубининский сор) расположен у устья р. Селенги, к северу от дельты. Залив образовался в 1861 г. при крупнейшем землетрясении, во время которого опустился блок земной коры, примыкавший с севера к дельте р. Селенги. Берега залива ровные, песчано-галечные, заболоченные. В залив впадает группа дельтовых проток р. Селенги. В гидрологическом отношении сказывается значительное влияние вод озера, особенно во время ветров.

Залив Посольский сор, расположенный в южной котловине озера Байкал, к югу от дельты р. Селенги, также появился после погружения под воду участка суши во время землетрясения, в результате которого опустилась часть Кударинской террасы. Залив является типичным сором, то есть он связан с озером широким проливом с узкой и низкой песчаной косой. При этом влияние озера незначительно. Залив характеризуется высоким уровнем развития фитопланктона [Кулагин, Помазкина, 1977].

Залив Сор-Черкалов (Истокский сор, Истоминский сор) также возник в результате землетрясения. Залив примыкает к дельте р. Селенги с юга и представляет собой широкий, но мелкий водоем. Благодаря постоянным ветрам и малым глубинам сор прогревается и охлаждается равномерно. Продукция фитопланктона и деструкция органического вещества в воде сбалансированы [Кулагин, Помаз-кина, 1977].

Отбор проб осадков проводили с помощью стратометра. Пробы осадков у уреза воды отбирали вручную. Содержание органического углерода в осадках определяли по методу Тюрина в модификации Никитина [Никитин, 1972], углеводов — фенолсернокислым методом Дюбуа [Duboisetal, 1956], белка — по реакции с кумасси синим [Bradford, 1976]. Содержание стабильных изотопов углерода 12С и 13С в виде газообразной формы СО2 измеряли на масс-спектрометре МИ-1201. Результаты представлены в величинах δ13С в промилле по отношению к общепринятым стандартам PDB [Зякун, 2010].

Интенсивность аэробной и анаэробной деструкции в осадках измеряли по потреблению кислорода и выделению углекислого газа изолированной колонкой ила в стеклянной трубке по методике Романенко [Романенко, Кузнецов, 1974].

Результаты и обсуждение

Содержание органического вещества

Осадки в заливах были представлены илами и среднезернистыми песками, содержание Сорг в которых составляло 0,03–7,32% и зависело от типа осадка (табл. 2).

Содержание органического вещества в контрольных участках было ниже по сравнению с заливами и составляло 0,2–0,34%. Максимальные и минимальные значения Сорг отмечены в осадках залива Провал, где происходит неравномерное распределение органического вещества, на которое оказывают влияние р. Селенга, изменения рельефа дна и гранулометрического состава осадков. Известно, что органическое вещество в донных отложениях озера Байкал распределено неравномерно и варьирует от 0,09 до 5% сухого вещества. Большое количество органического углерода содержится в диатомовых илах (в среднем 1,47%), очень мало — в песчаных грунтах (0,32–0,51%) [Выхристюк, 1980].

Таблица 2

Содержание органического вещества осадков мелководных заливов и фоновых участков озера Байкал

|

Местоположение |

Тип осадка |

С , % сух. в. орг |

Суглеводов, % сух. в. |

Белок, % сух. в. |

|

Залив Провал |

Заиленный песок, ил |

0,03-7,32 1,20±2,04 |

Нет данных |

Нет данных |

|

Залив Посольский Сор |

Мелкозернистый песок |

0,27-0,98 0,36±0,30 |

0,01-0,70 0,15±0,27 |

0,024-0,044 0,03±0,007 |

|

Залив Сор Черкалов |

Заиленный песок |

1,00 |

0,56 |

0,35 |

|

Боярск, фон |

Крупнозернистый песок |

0,1-0,2 0,15±0,71 |

0,001-0,020 0,009±0,006 |

0,0005-0,0530 0,02±0,019 |

|

Энхалук, фон |

Среднезернистый песок |

0,24-0,34 0,29±0,07 |

0,011-0,015 0,013±0,003 |

0,02 |

В органической составляющей донных отложений Байкала имеется большой процент легкогидролизуемых веществ, содержание лабильного органического вещества составляет в среднем 47% общего количества углерода [Выхристюк, 1980; Богданов, 1997]. Содержание легкогидролизуемых белков в осадках заливов достигало 0,35% сух. в., в фоновых участках — 0,05% сух. в. Средняя доля белков в составе органического вещества в заливе Посольский Сор составляла 8,3%, в заливе Сор-Черкалов — 35%, в фоновом участке Боярск — 13%. В заливах содержание углеводов достигало 0,7% сух. в., в контрольных участках не превышало 0,02% сух. в. Значительное количество целлюлозы поступает с терригенным и речным сносами. Ранее в прибрежных прибрежных и приустьевых иловых отложениях Селенгинского мелководья были выявлены значительные концентрации белка и целлюлозы [Намсараев, Земская, 2000].

Изотопный состав углерода органического вещества

По изотопному составу углерода органического вещества можно проследить его генезис и взаимосвязи между различными группами биоты водных экосистем [Галимов, Кодина, 1982]. В мелководных осадках сора Провал и Посольский сор значения 5 13 С органического вещества составляли -32,94 ,..-22,85%о (табл. 3).

Значения показывают, что большую часть органического вещества осадков составляет вещество, синтезированное фитопланктоном. Следует отметить, что изотопный состав органического вещества глубоководных осадков озера Байкал был тяжелее и составлял от -29,7%о до -24,3%о, что свидетельствует о большей доле автохтонного органического вещества в осадках пелагиали [Вильямс и др., 1993]. В глубоководных осадках районов нефтепроявлений было также показано участие в образовании органического вещества остатков биомассы фитопланктона [Гаранкина и др., 2010].

В изученных прибрежных осадках органическое вещество было обеднено изотопом 13С до более легких величин, что иллюстрирует значимую роль аллохтонного органического вещества в мелководных заливах озера Байкал. Определенный вклад в синтез органического вещества также вносят наземные растения прибрежной полосы. Такая же картина характерна для морей и океанов [Галимов, Кодина, 1982]. На примерах Баренцева и Чукотского морей показано, что заметное влияние на изотопный состав углерода взвешенного органического вещества оказывает взвесь, приносимая течениями из соседних морей [Иванов и др., 2010].

Таким образом, основным продуцентом органического вещества осадков мелководных заливов является фитопланктон. Кроме этого, значительную роль в продукции заливов играет аллохтонное органическое вещество и вещество, продуцируемое прибрежной растительностью.

Изотопный состав углерода органического вещества в мелководных заливах озера Байкал

Таблица 3

|

Залив |

Тип пробы |

13С ОВ, ‰ |

|

Провал |

Мелкозернистый песок с черным наилком |

-29,36 |

|

Заиленный песок |

-31,06 |

|

|

Мелкозернистый песок |

-22,85 |

|

|

Заиленный песок+взвесь |

-32,66 |

|

|

Посольский Сор |

Песок |

-32,71 |

|

Песок |

-31,33 |

|

|

Песок с черным наилком |

-32,94 |

|

|

Крупнозернистый песок |

-29,31 |

Деструкция органического вещества

Органическое вещество далее подвергается деструкции и захоронению в осадках. В осадках деструкция протекала как в аэробных, так и в анаэробных условиях. Известно, что анаэробная деструкция в осадках внутренних водоемов регистрируется всегда, даже в постоянно аэрируемых грунтах [Дзюбан, 2010]. Значения аэробной и анаэробной деструкции в осадках были сопоставимы — аэробная деструкция протекала со скоростью 21,8–157,5 мг С/м2 в сут., анаэробная деструкция — со скоростью 25,9–135,2 мг С/м2 в сут. (табл. 4). Это сравнимо с ранее полученными величинами аэробной и анаэробной деструкции в глубоководном Баргузинском заливе озера Байкал, которые достигали 111 мг С/м2 в сут. и 263,1 мг С/м2 в сут. соответственно [Дагурова и др., 2000]. Авторы отмечают, что значения деструкции сильно варьировали и зависели от типа осадка.

Максимальные значения и аэробной, и анаэробной деструкции зарегистрированы в октябре в заливе Сор-Черкалов.

Явная связь между содержанием органического вещества в осадках и величиной деструкции не прослеживается. Низкое содержание органического вещества в песчаных осадках иногда сопровождалось значительными величинами скоростей деструкции, что может объясняться неравномерным поступлением субстрата в осадки и преобладанием его легкогидролизуемой части, которая в значительной степени успевает минерализоваться в воде до его захоронения в осадках. Как отмечалось ранее, пески характеризуются более высокой удельной активностью обитающих в них микроорганизмов и обладают значительной потенциальной способностью к деструкции органических соединений [Олейник, 1993].

Деструкция органического вещества в осадках мелководных заливов озера Байкал

Таблица 4

|

Дата отбора |

С , % орг |

Аэробная деструкция, мг С/м2 в сут. |

Анаэробная деструкция, мг С/м2 в сут. |

|

Залив Провал |

|||

|

10.07.2008 |

0,11 |

34,55 |

38,87 |

|

10.07.2008 |

7,32 |

21,8 |

30,97 |

|

10.07.2008 |

1,81 |

32,75 |

25,94 |

|

11.09.2008 |

0,31 |

46,77 |

65,77 |

|

11.09.2008 |

5,89 |

110,592 |

41,47 |

|

25.06.2009 |

0,36 |

51,1 |

67,04 |

|

25.06.2009 |

0,96 |

46,592 |

62,32 |

|

13.08.2009 |

0,47 |

54,8 |

64,74 |

|

Залив Посольский сор |

|||

|

17.09.2008 |

0,27 |

50,688 |

30,52 |

|

17.09.2008 |

0,27 |

34,56 |

28,51 |

|

13.07.2009 |

0,98 |

32,52 |

55,67 |

|

08.10.2009 |

0,26 |

135,8 |

47,5 |

|

Залив Сор-Черкалов |

|||

|

04.07.2010 |

1,0 |

135,2 |

129,3 |

|

20.10.2010 |

1,1 |

157,5 |

135,2 |

|

Боярск, фон |

|||

|

17.09.2008 |

0,19 |

54,8 |

85,2 |

|

08.10.2009 |

0,16 |

180,4 |

49,2 |

|

Энхалук, фон |

|||

|

04.07.2010 |

0,34 |

44,3 |

43,12 |

|

14.04.2010 |

0, 24 |

42,7 |

41,8 |

Деструкция в изученных песчаных осадках в основном протекала в аэробных условиях. Величины аэробной деструкции в большинстве измерений превышали величины анаэробной как в мелководных заливах, так и в фоновых участках. Это объясняется насыщением кислородом воды мелководья и проникновением его в осадки легкого механического состава при постоянном перемешивании. Известно, что аэробный этап разложения в осадках определяется в первую очередь скоростью поступления кислорода, то есть массообменными характеристиками среды обитания [Заварзин, 1984]. Направленность процессов в водоемах определяется редокс-потенциалом и их кислородным режимом. В осадках большинства изученных автором водных экосистем преобладал анаэробный распад органического вещества. [Дзюбан, 2010]. В глубоководных восстановленных осадках озера

Байкал также выявлено преобладание анаэробной деструкции: значения анаэробной деструкции на порядок превышали значения аэробной деструкции [Штев-нева, Судакова, 1986]. В осадках малых озер Литвы отмечено увеличение скорости деструкции органического вещества и интенсификация анаэробных процессов в летне-раннеосенний период, что может ускорять вторичную эвтрофикацию озер [Кревш, Кучинскене, 2012].

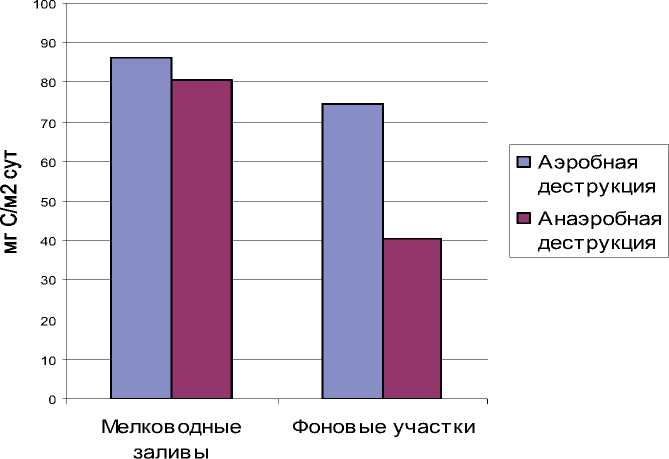

Были подсчитаны средние значения аэробной и анаэробной деструкции деструкции в мелководных заливах и фоновых участках (табл. 5) и проведено их сравнение (рис. 1).

Таблица 5

Средние значения деструкции в мелководных осадках озера Байкал

|

Местоположение |

Аэробная деструкция, мг С/ м2 в сут |

Анаэробная деструкция, мг С/ м2в сут |

|

Залив Провал |

49,7±133,3 |

49,5±16,7 |

|

Залив Посольский сор |

63,0±75,9 |

41,7±13,2 |

|

Залив Сор-Черкалов |

146,2±147,5 |

132,2±15,8 |

|

Среднее значение |

86,3±52,3 |

74,5±50,2 |

|

Боярск, фон |

117,4±334,5 |

67,2±38,3 |

|

Энхалук, фон |

43,8±1,3 |

42,5±1,1 |

|

Среднее значение |

80,6±52,0 |

40,4±3,0 |

Рис. 1. Сравнение мелководных заливов озера Байкал с фоновыми участками по деструкции в осадках

Значительных отличий в интенсивностях процессов между заливами и фоновыми участками не обнаружено. Однако средние величины процессов в заливах были несколько выше, особенно анаэробной деструкции. Аэробная деструкция превышала анаэробную, что свидетельствует о благополучном аэробном состоянии грунтов прибрежья.

Заключение

Содержание органического углерода в мелководных заливах Селенгинского мелководья озера Байкал было неравномерным и составило 0,03–7,32%, а также зависит от типа осадка зависело от типа осадка, что выше, чем в фоновых участках. В составе органического вещества выявлена значительная доля легкогидролизуемых веществ. Значения изотопного состава углерода органического вещества показывают, что большую часть органического вещества осадков заливов составляет вещество, синтезированное фитопланктоном. Кроме этого, значительная доля принадлежит аллохтонному органическому веществу, что связано с влиянием речного стока и своеобразием экологических условий заливов. Деструкция органического вещества в осадках мелководных заливов озера Байкал превышала деструкцию в фоновых прибрежных участках озера, а аэробная деструкция — анаэробную.

Список литературы Органическое вещество прибрежных осадков мелководных заливов озера Байкал

- Современные потоки химических элементов из водной толщи в донные осадки озера Байкал / Ю. Г. Богданов, В. М. Купцов, В. П. Шевченко, В. А. Бобров // Доклады РАН. 1997. Т. 352, № 1. С. 100-104. Текст: непосредственный.

- Геохимические индикаторы продуктивности и источники органического вещества в поверхностных осадках озера Байкал / Д. Ф. Вильямс, Лин Чин, Е. Б. Карабанов, А. Н. Гвоздков // Геология и геофизика. 1993. Т. 34, № 10-11. С. 136-148. Текст: непосредственный.

- Выхристюк Л. А. Органическое вещество донных осадков Байкала. Новосибирск: Наука, 1980. 80 с. Текст: непосредственный.

- Галимов Э. М., Кодина Л. А. Исследования органического вещества и газов в осадочной толще Мирового океана. Москва: Наука, 1982. 228 с. Текст: непосредственный.

- Гаранкина В. П., Дамбаев В. Б., Бурюхаев С. П. Изотопный состав углерода органического вещества донных осадков озера Байкал // Вестник Бурятского государственного университета. Химия, физика. 2009. Вып. 3. С. 14-17. Текст: непосредственный.

- Дагурова О. П., Козырева Л. П., Намсараев Б. Б. Влияние микроорганизмов мелководных осадков озера Байкал на качество воды // Фундаментальные проблемы воды и водных ресурсов на рубеже третьего тысячелетия: материалы международной научной конференции (3-7 сентября 2000 г.). Томск, 2000. С. 508-511. Текст: непосредственный.

- Дзюбан А. Н. Деструкция органического вещества и цикл метана в донных отложениях внутренних водоемов. Ярославль: Принтхаус, 2010. 192 с. Текст: непосредственный.

- Заварзин Г. А. Бактерии и состав атмосферы. Москва: Наука, 1984. 199 с. Текст: непосредственный.

- Зякун А. М. Теоретические основы изотопной масс-спектрометрии в биологии. Пущино: Фотон-век, 2010. 224 с. Текст: непосредственный.

- Иванов М. В., Леин А. Ю., Саввичев А. С. Влияние фитопланктона и микроорганизмов на формирование изотопного состава углерода органического вещества морей российской Арктики // Микробиология. 2010. Т. 79, № 5. С. 579-594. Текст: непосредственный.

- Кревш А., Кучинскене А. Микробная деструкция органического вещества в донных осадках малых озер урбанизированного ландшафта (Литва) // Микробиология. 2012. Т. 81, № 4. С. 517-523. Текст: непосредственный.

- Кулагин А. С., Помазкина Т. В. Первичная продукция водоемов. Лимнология прибрежно-соровой зоны Байкала / под редакцией Н. А. Флоренсова. Новосибирск: Наука, 1977. С. 148-156. Текст: непосредственный.

- Намсараев Б. Б., Земская Т. И. Микробиологические процессы круговорота углерода в донных осадках озера Байкал. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2000. 160 с. Текст: непосредственный.

- Никитин Б. А. Методы определения содержания гумуса в почве // Агрохимия. 1972. № 3. С. 123-126. Текст: непосредственный.

- Олейник Г. Н. Деструкция органического вещества в донных отложениях в зависимости от его концентрации в придонной воде // Водные ресурсы. 1993. Т. 20, № 3. С. 313319. Текст: непосредственный.

- Романенко В. И., Кузнецов С. И. Экология микроорганизмов пресных водоемов. Ленинград: Наука, 1974. 194 с. Текст: непосредственный.

- Штевнева А. И., Судакова Н. Д. Активность бактериальных процессов в донных отложениях южной части Байкала // Микробиология. 1986. Т. 55, вып. 5. С. 839-845. Текст: непосредственный.

- Bradford M. M. Rapid and Sensitive Method for the Quantitation of Microgram Quantities of Protein Utilizing the Principle of Protein-Dye Binding // Anal. Biochem. 1976. Vol. 72. Р. 248-254.

- Colorimetric method for determination of sugars and related substances / M. Dubois, K. A. Gilles, J. K. Hamilton, P. A. Rebers, and F. Smith // Anal. Chem. 1956. P. 350-356.