Организация и осуществление внутреннего финансового аудита в государственном секторе: возможность применения зарубежного опыта в России

Автор: Алфименко С.С.

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Творчество молодых ученых

Статья в выпуске: 4 (148), 2024 года.

Бесплатный доступ

Организация внутренних аудиторских проверок силами специализированного функционально независимого подразделения администратора бюджетных средств остается на сегодняшний день одним из самых трудновыполнимых требований, предусмотренных стандартами внутреннего финансового аудита в российском публичном секторе. В статье рассматриваются способы и методы внутреннего аудита, хорошо зарекомендовавшие себя в некоторых зарубежных странах, которые могут поспособствовать обеспечению проведения аудиторских мероприятий на высоком организационном уровне без необходимости увеличивать штат аудиторов.

Внутренний финансовый аудит, внутренний финансовый контроль, функциональная независимость, единоначалие, коллегиальность, аналитические процедуры, анкетирование

Короткий адрес: https://sciup.org/148331336

IDR: 148331336

Текст научной статьи Организация и осуществление внутреннего финансового аудита в государственном секторе: возможность применения зарубежного опыта в России

Внутренний финансовый аудит, осуществляемый главными администраторами средств бюджета, главными распорядителями средств бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита (далее – администраторы бюджетных средств) на основании статьи 160.2-1 Бюджетного ко-

ГРНТИ 06.39.02

EDN SYWWLG

Светлана Сергеевна Алфименко – старший преподаватель кафедры финансов Санкт-Петербургского государственного экономического университета, начальник аналитического отдела Комитета финансов Санкт-Петербурга. ORCID 0009-0001-8265-7940

декса Российской Федерации рассматривается Минфином России как важнейший компонент обеспечения соблюдения установленных правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, требований к исполнению администраторами бюджетных полномочий.

Однако, контрольные и аналитические мероприятия, проводимые Счетной палатой и Федеральным казначейством в отношении внутреннего финансового аудита (ВФА) с 2016 по 2023 годы, выявляют ряд проблем, которые на сегодняшний день решены не полностью, несмотря на методические усилия Минфина России: аудиторские мероприятия зачастую не проводятся либо не документируются надлежащим образом, реестры бюджетных рисков не ведутся либо не актуализируются [1, с. 5]. В отдельных случаях субъект ВФА не образован или ведомственный акт по осуществлению ВФА не издан. Поэтому задача совершенствования института ВФА является актуальной.

Анализ нормативной и методической базы

Целью настоящего исследования было рассмотрение отдельных аспектов нормативного регулирования организации ВФА в государственном секторе, анализ сложностей, вытекающих из недостатков правовой базы и методического обеспечения ВФА в России и поиск путей их преодоления. Для этого автором изучены способы и методы организации и осуществления внутреннего аудита, применяемые в том числе в некоторых зарубежных странах, сделаны рекомендации по их возможному использованию в России.

Изменения, внесенные в статью 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2019 году, сделали ВФА основным инструментом минимизации бюджетных рисков и, одновременно, единственным источником информации для Федерального казначейства о состоянии внутреннего финансового контроля (ВФК) администраторов бюджетных средств и осведомленности их руководителей о соблюдении норм бюджетного законодательства при исполнении бюджетных полномочий. На сегодняшний день в отечественных правовых документах и методической литературе недостаточно конкретизированы отличия ВФА от ВФК, финансового менеджмента, ведомственного контроля, контроля в сфере закупок, в связи с чем проверки выявляют, что фактически под видом ВФА проводятся иные виды контрольных мероприятий [2, с. 1228].

Другой насущной проблемой является необходимость обеспечить функциональную независимость подразделения, осуществляющего ВФА. Эксперты отмечают, что в ряде случаев субъект ВФА не разрабатывает каких-либо рекомендаций по результатам аудиторских мероприятий, то есть осуществление ВФА не оказывает влияния на повышение экономности и результативности использования бюджетных средств [3, с. 100]. Наконец, существует проблема поиска администраторами квалифицированных внутренних аудиторов в бюджетной сфере.

Несмотря на обилие выпущенных Минфином методических рекомендаций по осуществлению ВФА, по-прежнему нет ответа на вопрос, что делать небольшим по численности администраторам средств бюджета, особенно на уровне субъекта РФ, не имеющим возможности держать в штате более одного сотрудника службы ВФА. Ситуация усугубляется тем, что согласно стандарту «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита», утвержденному Приказом Минфина России от 21.11.2019 № 196н, подразделение должно быть функционально независимым, то есть подчиняться непосредственно главному руководителю и не участвовать в осуществлении бюджетных процедур.

Называя вещи своими именами, субъект ВФА должен быть самостоятельным отделом, занимающимся преимущественно или исключительно ВФА. То есть с организационной точки зрения ВФА является серьезной нагрузкой на администратора бюджетных средств, если даже не затрагивать вопрос о сложностях с наличием на рынке труда большого количества внутренних аудиторов государственного сектора с довольно специфическими знаниями и навыками, без которых задачи ВФА не могут быть решены.

Обзор зарубежной практики осуществления ВФА

Представляет интерес зарубежный опыт осуществления внутреннего аудита исполнительными органами государственной власти. Проблема дефицита квалифицированных кадров во Франции, Испании, Португалии, Швеции решается централизацией ВФА: внутренние аудиторы подчиняются непосредственно Министерству финансов, причем физически местом их работы может быть как финансовый орган, так и каждое из министерств. В Великобритании, Финляндии, США, напротив, существует де- централизованная модель – каждое ведомство обязано организовать работу подразделения, занимающегося ВФА, и тоже нередко сталкивается с дефицитом кадров. Несмотря на более долгую, по сравнению с Россией, историю развития ВФА, авторы отмечают преимущественное распространение ВФА в коммерческих организациях, а не в государственных [4, с. 45].

Это может свидетельствовать о большей привлекательности частного сектора для профессиональных аудиторов. Восполняя нехватку кадров, во Франции и США делают основную ставку на наличие надежной системы внутреннего контроля, которую даже развитой институт ВФА не способен заменить. Соединенные Штаты могут похвастаться давним внедрением института внутреннего аудита в сферу публичных финансов. В США закон о бухгалтерском учете и аудите от 1950 года предписывал всем государственным ведомствам учредить и поддерживать на надлежащем уровне внутренний аудит для эффективного контроля над расходованием средств, использованием собственности и иных активов (см.: .

Этот закон лежит в основе построения системы ВФА в государственных организациях США, на основе которой правительственная контрольная служба США выпустила много правил и рекомендаций по организации ВФА таким образом, чтобы «минимизировать избыточные и нецелесообразные практики при достижении организацией своих целей» [там же]. Масштабные изменения правил и процедур внутреннего аудита происходили в 1957, 1968 и 1974 годах. Стандарты внутреннего аудита для государственного сектора приняты в 1972 году, однако отчет о проведенной проверке его осуществления, датированный ноябрем 1975, показал следующие результаты: в штате 5 из 30 существовавших на тот момент гражданских федеральных агентств не было сотрудников, занимающихся внутренним аудитом; в 2 из 30 агентств работало по одному сотруднику, выполняющему аудиторские функции как часть своих обязанностей; количество внутренних аудиторов двадцати пяти ведомств колебалось от 15 (National Science Foundation) до 859 (Health, Education and Welfare).

Очевидно, что численность внутренних аудиторов зависит от задач федерального агентства и общего количества сотрудников, но даже с учетом данных факторов правительственная контрольная служба США выявила, что минимум два агентства испытывают катастрофическую нехватку профессиональных аудиторов, исходя из наличия территориальных представительств и масштабных закупок. Причем, когда одно из этих агентств попыталось нанять дополнительных аудиторов, в 1974 году во всех государственных органах прошло сокращение персонала в рамках общей рекомендации Конгресса по экономии бюджетных средств [там же].

Вопросы формирования аудиторской группы

Задача сокращения количества государственных служащих во многих странах не снимается с повестки дня, и Россия также не является исключением. Службы внутреннего аудита, не участвующие, согласно положениям БК РФ, в осуществлении основных функций государственных органов, относятся к обеспечивающим, или типовым, подразделениям государственных органов, общая численность сотрудников в которых, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1829, не должна превышать 30% от всей штатной численности. Следовательно, принимая решение о количестве внутренних аудиторов, руководители всегда стеснены жесткими рамками общего количества требуемых в данном органе исполнительной власти юристов, бухгалтеров, делопроизводителей, IT-специалистов и кадровиков.

Аналитические мероприятия Федерального казначейства в 30 субъектах РФ продемонстрировали, что в 2019 году в 35% случаях администраторы средств бюджета создавали субъект ВФА путем наделения одного должностного лица полномочиями по осуществлению ВФА [5, с. 14]. Учитывая ограниченные возможности по проведению аудиторских мероприятий силами единственного сотрудника, администраторам следует присмотреться к более гибким и современным способам формирования аудиторской команды.

Правоведы отмечают новую тенденцию при формировании организационной структуры – сочетание единоначальных и коллегиальных методов управления. В правовой науке закрепилась дифференциация между этими двумя подходами. Для единоначалия характерны следующие черты: орган возглавляется одним лицом; работа строится на принципе иерархии, субординации и соподчиненности; управленческие решения принимаются единолично руководителем; руководитель несет персональную ответственность за деятельность всего органа и за принятые решения. Положительной стороной единоначалия являются дисциплина и порядок, четкое разграничение и соблюдение полномочий. Однако, имеются и недостатки, а именно – субъективизм при принятии решений и возможное снижение эффективности в связи с игнорированием важной позиции рядовых сотрудников.

Другим способом формирования организационной структуры является коллегиальный способ, при котором вопросы рассматриваются и решаются коллективно, посредством голосования. Можно выделить следующие признаки коллегиального органа: состоит из двух и более членов; все члены органа обладают равными правами; решения принимаются совместно, большинством голосов на основе коллективного обсуждения; председатель не имеет права единолично подписывать документы от имени всего коллегиального органа. Такой подход обладает рядом достоинств, прежде всего демократичностью, коллективизмом, высоким качеством и легитимностью принимаемых решений, возможностью задействовать профессионализм и опыт всех членов коллегиального органа. При этом очевидными недостатками являются затянутость рассмотрения вопросов и отсутствие персональной ответственности.

Эксперты отмечают, что плюсы коллегиального способа являются минусами единоначалия и наоборот. Из этого делается заключение, что лучшим способом принятия решений является сочетание единоначалия и коллегиальности. «Диалектика их связи такова, что совершенствование единоначалия возможно лишь на пути расширения и углубления коллегиальности, а коллегиальность обретает эффективность тогда, когда ее завершает единоначалие» [6, с. 94]. В частности, административные комиссии для рассмотрения дел об административных правонарушениях, которые создаются субъектами Российской Федерации, работают по такой схеме.

При том, что они являются коллегиальными органами, что закреплено правовыми актами, но одновременно полномочия председателей административных комиссий присущи руководителям единоначальных органов. Аналогичный подход присущ при регулировании деятельности служб и департаментов по тарифам, когда для определения основных направлений государственного регулирования тарифов при них образуются коллегиальные органы, председателем которых является все тот же председатель департамента по тарифам [там же, с. 97].

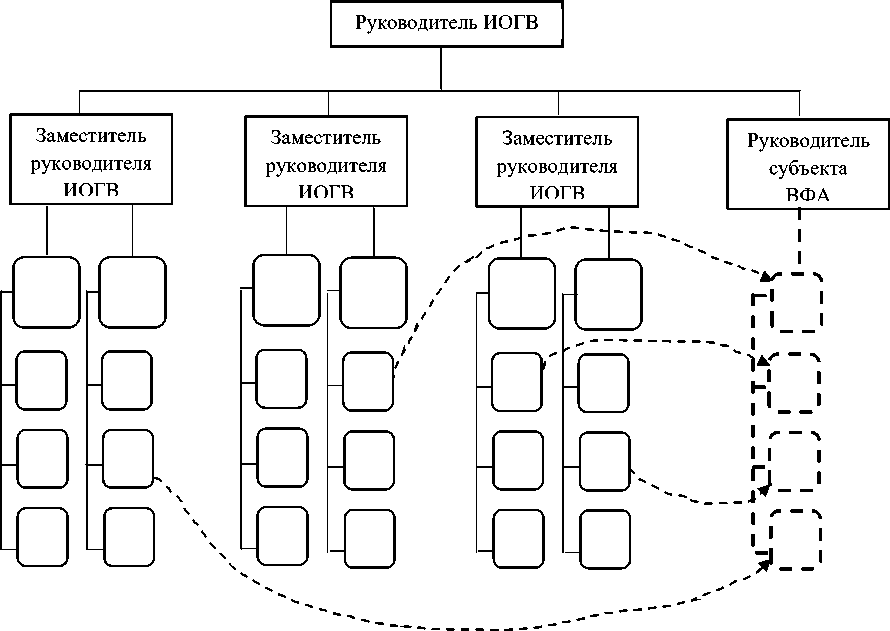

Для создания и функционирования органов контроля и аудита описанный принцип также может быть полезен как с точки зрения объективного и беспристрастного рассмотрения вопросов, так и вынесения ответственного заключения по результатам контрольного или аудиторского мероприятия. Учитывая нехватку квалифицированных внутренних аудиторов в исполнительных органах государственной власти, а также сложности с поддержанием равномерной загруженности субъекта ВФА, члены аудиторской группы вполне могли бы набираться на временной основе из числа штатных сотрудников распорядителей бюджетных средств, работая под началом руководителя субъекта ВФА.

С организационной точки зрения это не является чем-то необычным для решения вопросов учета, контроля и аудита в государственном секторе. Например, в целях проведения инвентаризации субъектом бухгалтерского учета создаются инвентаризационные комиссии, причем в них должно входить не менее трех человек, включая председателя инвентаризационной комиссии, обеспечивающего одновременно руководство деятельностью комиссии и коллегиальность ее работы, в соответствии с приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н.

Так же, как в состав инвентаризационной комиссии не допускается включение лиц, на которых возложена материальная ответственность за инвентаризируемые комиссией объекты, в состав временно формируемой группы ВФА не могут входить лица, участвующие в осуществлении бюджетных процедур, которые подлежат аудиту согласно программе аудита. Беспристрастность при проведении аудиторского мероприятия вполне достижима путем отбора в аудиторскую группу сотрудников, не имеющих отношения не вообще к бюджетным процедурам, а только к тем, которые подвергаются аудиторскому мероприятию в данном случае.

Федеральным стандартом ВФА «Права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового аудита» предусмотрено право администратора включать в состав аудиторской группы привлеченных лиц из числа своих сотрудников. Мы полагаем, что в условиях нехватки квалифицированных аудиторов этот подход должен стать преимущественным способом осуществления ВФА. На рисунке представлена схема формирования субъекта ВФА по такому принципу, когда субъект ВФА в виде уполномоченного должностного лица руководит временно привлекаемыми лицами на время проведения аудиторского мероприятия в отношении бюджетной процедуры, к выполнению которых указанные лице не участвовали, следовательно, конфликт интересов отсутствует.

Рекомендации по совершенствованию методологии проведения мероприятий ВФА

Таким способом осуществления внутреннего аудита была успешно решена проблема нехватки штатных аудиторов в федеральных ведомствах США. Он может быть рекомендован и в России, но это неизбежно поднимает вопросы о методологии осуществления ВФА. Она должна быть гибкой и позволять провести аудиторское мероприятие в сжатые сроки силами непрофессиональных аудиторов, но в то же время обеспечивать надлежащий уровень компетентности аудиторского заключения и вынесенных рекомендаций.

К сожалению, в настоящее время предусмотренные стандартами ВФА методы осуществления ВФА предполагают наличие у аудиторов профессионального опыта. В федеральном стандарте «Планирование и проведение внутреннего финансового аудита» и в Методических рекомендациях по проведению аудиторских мероприятий перечислены следующие методы: аналитические процедуры, инспектирование, запрос, подтверждение, пересчет, мониторинг процедур внутреннего финансового контроля. Ни один из них в рекомендациях подробно не раскрывается. Возможно, методологам эти понятия представляются аксиоматическими, но учитывая, что к аудиторскому мероприятию могут привлекаться сотрудники администратора, не являющиеся аудиторами, определения методов ВФА и пояснения, в чем конкретно они заключаются, были бы нелишними.

Рис . Схема организации внутреннего финансового аудита путем создания временных аудиторских комиссий (авторская разработка на основе личного опыта)

Обратимся к иным источникам информации. Возьмем такой метод ВФА, как аналитическая процедура. Согласно утратившему в 2018 году силу стандарту аудиторской деятельности «Аналитические процедуры» данный метод включает в себя рассмотрение финансовой и другой информации об объекте аудита в сравнении с сопоставимой информацией за предыдущие периоды, с ожидаемыми результатами деятельности и рассмотрение взаимосвязей между элементами информации, которые предположительно должны соответствовать прогнозируемому образцу. Эксперты в области аудита отмечают, что аналитическая процедура предполагает «выявление необычных или неверно отраженных в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, а также выяснение причин ошибок и искажений» [3, с. 183].

Как можно заметить, термин «аналитические процедуры» подразумевает профессиональную оценку финансовой информации посредством анализа вероятных взаимосвязей между финансовыми и нефинансовыми данными, требует исследования выявленных отклонений или соотношений, которые противоречат прочей имеющейся информации или существенно расходятся с ожидаемыми показателями. Залогом успешности применения аналитической процедуры является сопоставимость сравниваемых элементов. Если в деятельности администратора бюджетных средств в рассматриваемом периоде хоть немного изменились полномочия, организационная структура, объем финансирования тех или иных направлений, данные по результатам за год будут несравнимы с полученными в предыдущий период, а значит получение выводов существенно затруднено.

Из приведенных описаний следует, что аналитическая процедура – это непростой метод, требующий наличия специальных знаний, опыта, вплоть до профессионального чутья. Это означает, что при наличии у администратора бюджетных средств субъекта ВФА в лице единственного профессионала и команды временных помощников широко применять данный метод вряд ли получится. Кроме того, аналитические процедуры зачастую неколичественные, а значит носят черты субъективизма, что в принципе не очень подходит для ВФА [3, с. 184].

Если с инспектированием, запросом и пересчетом все более или менее понятно, то такой метод ВФА, как мониторинг процедур ВФК, также требует наличия специфических знаний и опыта. Напомним, что субъект ВФА непосредственно в процедурах ВФК, как и в бюджетных процедурах, не участвует. Возникает вопрос, с какими требованиями осуществления ВФК члены аудиторской группы могут сравнить их фактическую реализацию, чтобы судить о степени надежности ВФК? К сожалению, таких требований на сегодняшний день не существует. Не существует даже методических рекомендаций по осуществлению ВФК.

Изучив положительный опыт США, мы рекомендуем использовать для вышеописанных аудиторских комиссий, создаваемых на временной основе под председательством штатного аудитора, такой простой метод осуществления внутреннего аудита, как анкетирование. Он не требует от каждого члена аудиторской группы аудиторского опыта или профессионализма, его отличает быстрота и легкость обработки результатов. Проведение анкетирования можно поручить не постоянным сотрудникам субъекта ВФА, а привлекаемым лицам.

В государственных органах США анкеты для аудиторских групп составляются на основе стандартов внутреннего контроля федерального правительства или так называемой «Зеленой книги» (Green Book). Стандарты подробно описывают показатели соответствия целям и принципам ВФК для каждого уровня управления согласно широко известному «кубу внутреннего контроля» – трехмерной матрице, графически изображающей пересечение компонентов внутреннего контроля (контрольная среда, оценка рисков, контрольные действия, коммуникации, мониторинг), его целей (операционная эффективность, достоверная отчетность, соответствие законодательству) и уровней управления.

Каждый компонент внутреннего контроля подвергается декомпозиции на отдельные составляющие, которые, в свою очередь, разбиваются на еще более мелкие части, представляющие собой утверждения, раскрывающие соответствие показателям надежного внутреннего контроля, достоверной отчетности и соответствия законодательству. Затем из данных утверждений могут формулироваться вопросы анкеты, на которые во время аудиторского мероприятия должны ответить сотрудники, занятые в проверяемых бюджетных процедурах (см.: . Составленные автором на основе «Зеленой книги» примеры приведены в таблице.

Вопросы анкеты не обязательно должны быть собственно вопросами по форме. Они могут оставаться в виде подобных утверждений, а сотрудники, занятые в подразделении или направлении деятельности, отобранных в качестве объектов ВФА, должны выразить степень своего согласия с каждым из данных утверждений, например, по пятибалльной шкале. Анкетирование может проводиться анонимно. Обработанные результаты дадут аудиторской комиссии основу для определения дальнейших аудиторских действий, а в сочетании с другими методами ВФА, например, инспектированием или за- просом, позволят оперативно сделать вывод о надежности системы ВФК. При этом руководитель субъекта ВФА, в меньшей степени задействованный в «полевых» исследованиях, может сосредоточиться на анализе полученных данных, подготовке заключений и вынесении рекомендаций по результатам аудиторских мероприятий.

Следует отметить, что на первоначальном этапе анкетирование требует проведения достаточно большой работы по подготовке опросных листов и значительных организационных усилий по становлению системы отбора кандидатов в аудиторскую комиссию и обеспечению ее слаженности. В то же время, реализовав подготовительные мероприятия, администратор бюджетных средств получит преимущества, не только заместив дефицитных профессиональных аудиторов, но и качественно улучшив контрольную среду, получив со временем более серьезное, осознанное отношение всех сотрудников к соблюдению норм применимого бюджетного законодательства.

Таблица

Пример декомпозиции компонентов внутреннего контроля

|

Компонент внутреннего контроля |

Принципы эффективного внутреннего контроля |

Показатели эффективного внутреннего контроля |

|

Оценка риска |

Установлены четкие и понятные цели деятельности таким образом, чтобы идентифицировать риски в случае их наступления |

Руководителем подразделения артикулируются цели деятельности в виде конкретных показателей; установленные цели деятельности доведены до сведения всех сотрудников подразделения; цели деятельности являются измеримыми и достижимыми; цели деятельности учитывают все применимые правые акты, требования и стандарты выполнения бюджетных процедур; цели и показатели деятельности подразделения своевременно пересматриваются в зависимости от достигнутых результатов, изменения правовых актов, требований и стандартов |

|

Риски идентифицируются, анализируются, разработаны меры реагирования при их возникновении |

Сотрудникам известны все возможные виды рисков, которым подвержена работа подразделения, и вероятность их наступления; сотрудники осведомлены о последствиях наступления рисков; руководитель подразделения определил и довел до сведения сотрудников меры реагирования на каждый из потенциальных рисков; все сотрудники подразделения знают допустимый уровень риска в отношении всех компонентов внутреннего контроля, то есть допустимый уровень снижения эффективности бюджетных процедур без риска недостижения целей |

|

|

Контрольные дей ствия |

Разработаны контрольные действия для достижения целей организации и для реагирования при возникновении рисков |

Сотрудники понимают, какие контрольные действия обеспечивают соответствие правовым актам, правилам, требованиям и стандартам выполнения бюджетных процедур; контрольные действия разработаны на основе анализа рисков с учетом организационной структуры, полномочий и ответственности сотрудников; руководитель регулярно пересматривает контрольные действия на предмет их избыточности либо недостаточности для достижения целей деятельности подразделения |

|

Система контрольных действий встроена в каждодневную деятельность подразделения |

Сотрудники знают, какие контрольные действия выполняются автоматически, носят сплошной или периодический характер; операционные контрольные действия являются неотъемлемой частью выполняемых бюджетных процедур |

Заключение

Таким образом, проведенное исследование показало, что несмотря на методические усилия Минфина России, направленные на совершенствование ВФА, данный инструмент пока недостаточно широко прижился в публичном секторе. Основной причиной является отсутствие достаточного количества подготовленных внутренних аудиторов, способных проводить аудиторские мероприятия на требуемом стандартами ВФА уровне. Одним из способов решения данной проблемы, предлагаемым автором, является организация ВФА преимущественно на основе подхода, сочетающего в себе одновременно принципы единоначалия и коллегиальности, что не только может восполнить нехватку штатных аудиторов, но и будет способствовать большей сплоченности сотрудников администраторов бюджетных средств, росту их профессионализма и укреплению системы ВФК.

Одновременно автор предлагает включить в перечень методов осуществления ВФА анкетирование, успешно применяемое в государственных ведомствах США для аудиторских команд, набираемых на временной основе. Данный инструмент хотя и не обеспечит исчерпывающего представления о качестве финансового менеджмента организации публичного сектора, но позволит относительно быстро разобраться с оценкой имеющихся рисков и ресурсов, требуемых на их устранение или минимизацию.