Организация, нормирование и оплата труда крестьян в колхозах Бурят-Монгольской АССР в 1945-1953 гг

Автор: Олзоева Наталья Владимирована

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: История, историография и источниковедение

Статья в выпуске: 7, 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме организации колхозного производства в Бурят-Монгольсткой АССР в 1945-1953 гг. На основе имеющихся источников изучена организация основных форм производства в колхозах, показаны особенности учета труда, мероприятия повышения его производительности и уровень оплаты труда крестьян.

Колхоз, организация труда, формы производства, трудодень, производительность, оплата

Короткий адрес: https://sciup.org/148181188

IDR: 148181188 | УДК: 947+331.2-051(571.54)

Текст научной статьи Организация, нормирование и оплата труда крестьян в колхозах Бурят-Монгольской АССР в 1945-1953 гг

В первые послевоенные годы в трудных условиях перехода экономики от военного к мирному времени, когда не хватало материальнотехнических средств и людских ресурсов, большое влияние на ее развитие имела организация производства.

В послевоенный период колхозное крестьянство, как и весь народ, вступило с большими надеждами и энтузиазмом. Люди рассчитывали на значительные перемены к лучшему, зная, что их жизненный уровень будет зависеть прежде всего от количества и качества труда.

Основными формами организации труда крестьян в колхозах стали производственные бригады и звенья. Они представляли собой простейшие формы кооперации работников в соче- тании с разделением и специализацией труда при определенном использовании машин и орудий [1, с. 37].

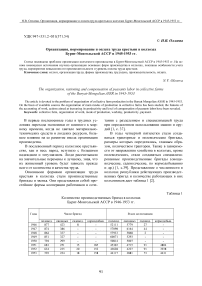

В годы четвертой пятилетки стали создаваться тракторные и полеводческие бригады, размеры которых определялись, главным образом, количеством тракторов. Также в зависимости от направления хозяйства в колхозах, кроме полеводческих, стали создаваться специализированные производственные бригады (овощеводческие, садоводческие, по кормодобыванию и др.) [1, с.39]. Представление о численности в колхозах республики действующих производственных бригад и количестве работающих в них колхозников дает таблица 1 [2].

Таблица 1

|

Годы |

Число бригад |

В них колхозников |

||||||

|

полевод. |

овощных |

садовод. |

кормодобыв. |

полевод. |

овощных |

садовод. |

кормодобыв. |

|

|

1946 |

877 |

423 |

8 |

- |

52111 |

5779 |

27 |

- |

|

1947 |

874 |

386 |

- |

- |

57098 |

6164 |

44 |

- |

|

1948 |

864 |

337 |

- |

- |

57933 |

5868 |

2 |

- |

|

1949 |

851 |

327 |

- |

- |

60071 |

5293 |

- |

- |

|

1950 |

794 |

299 |

- |

- |

50814 |

5007 |

- |

- |

|

1951 |

681 |

251 |

15 |

185 |

45365 |

4715 |

91 |

4804 |

|

1952 |

634 |

235 |

20 |

152 |

43628 |

4227 |

91 |

3938 |

|

1953 |

593 |

224 |

18 |

158 |

44117 |

3881 |

73 |

4431 |

Количество производственных бригад в колхозах

Бурят-Монгольской АССР в 1946-1953 гг.

Как видно из таблицы 1 количество производственных бригад в полеводстве и овощеводстве за годы четвертой пятилетки и в начале 50х гг. неуклонно сокращалось. Если в 40-х гг. это было связано в основном с укрупнением бригад, то с 1950-1953 гг. – с оттоком сельского населения из колхозов.

Бригады создавались не менее, чем на срок полного севооборота, за ними правление колхозов закрепляло инвентарь, рабочий скот, производственные помещения. Численность бригады в первые послевоенные годы была различной, в зависимости от специализации и размещения колхозов. В 1947 г. в колхозах республики в постоянной полеводческой бригаде было в среднем 56 человек [3, с.184].

В животноводстве основной производственной единицей являлась ферма. При существовании небольших размеров ферм каждую из них обслуживала, как правило, одна бригада. В связи с принятием в 1949 г. трехлетнего плана развития общественного животноводства в колхозах и заметным расширением объема работ фермы были созданы практически во всех колхозах. Это, в свою очередь, потребовало увеличения кормовой базы, которая по существу сдерживала рост поголовья. В связи с этим колхозы стали расширять посевы трав, что в значительной мере предопределило появление производственных бригад, специализировавшихся на кормодобывании [1, с. 39]. В Бурят-Монгольской АССР колхозные бригады по кормодобыванию стали создаваться с 1951 г., в которых в среднем насчитывалось 26-28 человек.

Другой основной формой организации труда во второй половине 40-х – начале 50-х гг. стала звеньевая система. К началу пятой пятилетки звенья заняли зависимое от бригады положение. Они существовали лишь внутри бригад в период полевых работ и не всегда сохранялись до конца уборки. При этом на звенья делились далеко не все бригады, а лишь наиболее многочисленные. В колхозах Сибири они были менее чем в половине полеводческих бригад, да и то лишь по 1-2.

Звеньевая система была практически незаменима там, где еще мало использовалась техника. Практика показала, что при возделывании трудоемких пропашных и технических культур с высоким удельным весом ручного труда закрепление отдельных участков за небольшими звеньями обеспечивало более качественное выполнение работ в установленные сроки [1, с.40].

Таблица 2

Количество производственных звеньев в колхозах

Бурят-Монгольской АССР в 1946-1953 гг.

|

Годы |

Число звеньев внутри бригад / Число звеньев, сохранившихся до конца уборки |

Количество колхозников в звеньях, сохранившихся до конца уборки |

||||||

|

полевод. |

овощн. |

садов. |

кормодоб. |

полевод. |

овощн. |

садов. |

кормодоб. |

|

|

1946 |

1328 |

226 |

4 |

- |

25316 |

3820 |

12 |

- |

|

1947 |

607 |

296 |

- |

- |

7055 |

2586 |

- |

- |

|

1948 |

1380/369 |

415/291 |

8/8 |

- |

6894 |

2697 |

27 |

- |

|

1949 |

1490/400 |

377/240 |

9/7 |

22/17 |

5666 |

1752 |

27 |

17 |

|

1950 |

244/ 89 |

199/147 |

9/5 |

- |

1064 |

987 |

9 |

- |

|

1951 |

138/ 92 |

136/105 |

7/5 |

40/32 |

987 |

756 |

9 |

258 |

|

1952 |

119/ 74 |

116/ 84 |

12/11 |

5/ 1 |

620 |

644 |

38 |

21 |

|

1953 |

170/121 |

77/ 77 |

5/5 |

28/ 4 |

1095 |

408 |

22 |

116 |

Как видно из таблицы, число звеньев, как и производственных бригад, а также количество работавших в них колхозников неуклонно сокращалось. Зато звенья по кормодобыванию появились раньше бригад с 1949 г. с принятием трехлетнего плана развития общественного животноводства.

На протяжении длительного периода мерой, учитывавшей участие колхозников в общественном труде, не только количественную, но и качественную его сторону, был трудодень. Та- кая мера позволяла учесть вклад отдельного работника в производство и в соответствии с этим – его долю в произведенном продукте [1, с.43].

До 1939 г. в колхозах не существовало какой-либо установленной нормы обязательной трудовой выработки. Однако постепенно все более отчетливо стала проявляться низкая эффективность принудительного труда в колхозах, не базировавшегося на должной материальной заинтересованности. Изымая из колхозов почти весь объем произведенной ими продукции по низким закупочным ценам, государство ставило колхозы в такие условия, когда на оплату труда оставались весьма незначительные средства. Предусмотренные государством формы внеэкономического принуждения (отсутствие возможности уехать из колхоза) в плане подъема трудовой активности крестьянства не работали. Многие из членов колхозов, оставаясь проживать в деревне, в общественном производстве работали мало или совсем не работали, проживая на доходы от своего небольшого приусадебного участка.

Для того, чтобы заставить колхозников больше работать в общественном хозяйстве, партия и правительство разработали меры, усиливавшие административное принуждение. Постановлением ЦК ВКП (б) и СНК СССР «О мерах охраны общественных земель колхозов от расхищения» от 27 мая 1939 г. для трудоспособных работников колхозов впервые вводился обязательный годовой минимум трудодней от 60 до 100. Невыполнение обязательного минимума наказывалось в административном порядке, но главной карой являлось то, что его невыработка вела к утрате права на ведение личного подсобного хозяйства.

С 1942 г. в условиях военного времени для всех граждан тыла действовал введенный «на период войны» повышенный от 100 до 150 для взрослых и 50 (в течение года) для подростков – членов семей колхозников обязательный минимум выработки трудодней, за невыполнение которого без уважительных причин колхозников отдавали под суд.

Жесткая трудовая дисциплина в сочетании с патриотизмом крестьянства обеспечивали выполнение установленных высоких норм труда в колхозах.

В мирных условиях послевоенного времени положение не менялось, продолжал действовать все тот же повышенный обязательный минимум выработки трудодней, сохраненный по рекомендации февральского 1947 г. Пленума ЦК ВКП (б) и утвержденный постановлением Совета Министров СССР от 31 мая 1947 г. [4, с.97]. Существовал административный контроль, угроза материальной и судебной ответственности за невыход на работу, низкая оплата труда. Указами Верховного Совета СССР от 2 июня 1948 г. и 23 июля 1951 г. «за уклонение от общественно полезного труда и за ведение паразитического образа жизни» была введена уголовная ответственность, которая распространялась и на колхозников. Неучастие членов колхозов в общественном производстве, невыполнение обязательного минимума трудодней каралось восемью годами ссылки [1, с. 38-39].

И тем не менее, крестьянство трудилось не жалея сил. Среднегодовая выработка трудодней трудоспособными колхозниками по всем экономическим регионам России была довольно высокой [1, с. 50]. В колхозах республики она составляла 244 трудодня в 1946 г., постепенно увеличиваясь до 269 трудодней (в 1953 г.) [5].

Представление о трудовых затратах в колхозах дает структурная таблица количества трудодней, выработанных отдельными группами работников.

Таблица 3

|

Годы |

Всего работавших (тыс. чел.) / ими выработано трудодней (тыс.) |

В том числе количество |

||||

|

Трудосп. мужчин (тыс.чел.) / ими выраб. трудодней (тыс.) |

Трудосп. женщин (тыс. чел.) /ими выраб. трудодней (тыс.) |

Престарелых и инвалидов (тыс. чел.) / ими выраб. трудодней (тыс.) |

Подростков 12-16 лет (тыс. чел.) / ими выраб. трудодней (тыс.) |

Работающ. на гос. предпр. и вернувш. в колхоз в течение года (тыс. чел.) /ими выраб. трудодней (тыс.) |

||

|

1946 |

105,4/ 25799 |

25,1 / 9419 |

42,0/11506 |

12,0 /1783 |

16,4/1892 |

9,7/1198 |

|

1947 |

112,3/ 26347 |

30,9/11125 |

43,6/10919 |

13,2 /1808 |

16,9/1721 |

7,6/ 773 |

|

1048 |

111,7/ 26488 |

31,5/11621 |

45,3/11208 |

14,2 /1715 |

15,2/1364 |

5,6/ 578 |

|

1949 |

110,9/ 25459 |

30,8/12202 |

45,3/10117 |

15,0 /1673 |

14,5/ 981 |

5,2/ 483 |

|

1950 |

107,0/ 24942 |

29,3/10848 |

43,9/10976 |

14,4 /1591 |

14,4/ 906 |

5,0/ 619 |

|

1951 |

106,0/ 25194 |

28,9/11123 |

44,0/11142 |

13,4 /1548 |

14,9/ 874 |

4,8/ 507 |

|

1952 |

101,3/ 26448 |

27,0/11681 |

42,5/11761 |

11,7 /1655 |

15,7/ 850 |

4,4/ 501 |

|

1953 |

101,1/ 27203 |

27,3/12385 |

41,4/11990 |

11,9 /1557 |

15,5/ 814 |

4,0/ 457 |

По данным таблицы 3 [5] видно, что на всем протяжении второй половины 40-х – начала 50-х гг. большее количество трудодней вырабатывали трудоспособные женщины-колхозницы. Так, в 1946 г. на их долю пришлось 44,6% всех выра- ботанных трудодней, в 1950 г. – 44,0% и в 1953 г. – 44%. Трудоспособные мужчины суммарно вырабатывали несколько меньше трудодней, чем женщины, но труд их в колхозах был более интенсивным. Так, например, в 1946 г. трудо- способные мужчины составляли всего лишь 23,8% от общего количества колхозников, участвовавших в колхозных работах. Однако, как следует из данных таблицы, ими было произведено 36,5% общего количества трудодней, выработанных в колхозах. Столь же интенсивно труд мужчин использовался в колхозах и в последующие годы. Так в 1950 г. 27,3% трудоспособных мужчин выработали 43,4% от общего количества трудодней, а в 1953 г. 27% трудоспособных мужчин выработали 45,5% трудодней.

Кроме работников трудоспособного возраста, составляющих ядро трудовых ресурсов, в колхозах обычно работала и определенная часть подростков до 16 лет, люди пенсионного возраста и инвалиды. Поэтому общее число лиц, принимавших участие в общественном производстве, оказывалось всегда больше, чем число трудоспособных работников.

Применение труда подростков, престарелых и инвалидов в послевоенные годы было вынужденной мерой, которая вытекала из крайне низкого уровня развития производительных сил деревни. [1,с. 58]. На долю лиц пенсионного возраста и инвалидов в колхозах республики приходилось от 5,7 до 6,9% выработанных трудодней, при этом они оказывали наиболее ощутимую помощь колхозам республики. В меньшей мере помогали колхозам подростки 12-16 лет, их выработка составляла в середине 40-х гг. 7,3% и снизилась до 3,2% к 1953 г. Также небольшой вклад в общественное хозяйство вносили те трудоспособные члены колхозов, которые большую часть года находились в «отходе», но в конце года возвращались и принимали участие в общественном производстве. На них приходилось всего 4,6% от выработанных трудодней в 1946 г., их доля снизилась к 1953 г. до 1,6%.

Объективные трудности послевоенного периода, как и в годы войны, приводили к тому, что производительность труда росла крайне медленно, а темпы прироста валовой продукции не удовлетворяли потребностей страны. Поэто- му главным резервом роста колхозного производства оставалось повышение производительности труда в основном за счет увеличения физической нагрузки.

Наряду с правовыми мерами в 1948 г. были пересмотрены существовавшие производственные нормы труда в колхозах. Согласно постановлению Совета министров СССР «О мерах по улучшению организации, повышению производительности и упорядочению оплаты труда в колхозах» (апрель 1948 г.), они были увеличены на пахоте на 12-17%, на бороновании – на 12-20, на тереблении льна – на 25% и т.д. Новые нормы были рассчитаны для всех районов страны и исходили из показателей трудовой деятельности передовых хозяйств в районах, обеспеченных машинами. Однако для крестьян большинства колхозов России, особенно северных, центральных и восточных областей, эти нормы и расценки были явно завышены.

Общее количество исключенных из колхозов за невыработку годового обязательного минимума трудодней составляло ежегодно по стране более 100 тыс. чел. С помощью подобных репрессивных мер в колхозах вводились новые повышенные нормы труда. За 1948 г. на них перешло уже 86% колхозов, остальные – в следующем году [1, с. 38-39].

Одновременно с изменениями в организации труда создавались возможности для улучшения оплаты, постепенного ее стимулирования. Четвертый пятилетний план на 1946-1950 гг. предусматривал увеличение натуральной и денежной оплаты трудодня колхозников. Однако тяжелое экономическое положение колхозов во многих районах страны, последствия засухи 1946 г. не позволили обеспечить колхозников хлебом и другими продуктами [1, с.42].

В Бурят-Монгольской АССР фонд распределения по трудодням в годы четвертой пятилетки возрастал очень медленно, а к 1953 г. даже уменьшился. Это подтверждается данными таблицы 4 [6].

Таблица 4

Натуральные и денежные доходы, определенные к выдаче на трудодни, в колхозах Бурят-Монгольской АССР в 1946 – 1953 гг.

|

1946 г. |

1950 г. |

1953 г. |

|

|

Общая сумма денежных доходов колхозов, тыс. р. |

96,7 |

69,8 |

130,5 |

|

Определено к выдаче по трудодням колхозникам картофеля, тыс. ц |

18,5 |

27,9 |

Нет данных |

|

Определено к выдаче по трудодням колхозникам зерна, тыс. ц |

80,4 |

232,0 |

390,5 |

|

Определено к выдаче по трудодням колхозникам денег, тыс. р. |

32,1 |

23,1 |

26,3 |

А.Н. Балакирев. Пионерская организация Бурятии в послевоенные годы

Из таблицы 4 видно, что если в 1946 г. фонд распределения зерна по трудодням составлял 20,1% от валового сбора зерновых и 33,2% от общей суммы денежного дохода, то в 1950 г. – всего 22,6 и 33,1%. А в 1953 г. снизился и составлял – 16,9 и 20,1% соответственно. В некоторых колхозах, кроме зерна и денег, выдавались также картофель, овощи и некоторые другие продукты.

Фонд оплаты труда в колхозах в первые послевоенные годы продолжал формироваться по остаточному принципу, т.е. его размер зависел от остатка продукции после расчетов колхоза с государством по всем видам обязательных поставок и за работы МТС. Уровень оплаты труда в разных колхозах не был одинаковым, так как в конечном итоге он зависел и от величины собранного урожая, и от обеспеченности каждого хозяйства средствами производства, трудовыми ресурсами, от себестоимости полученной продукции и т.п. В экономически слабых, отстаю- щих колхозах крестьяне, хотя и вырабатывали больше трудодней, получали на них гораздо меньше продуктов и денег, чем в других, более богатых хозяйствах [1,с.59].

Кроме оплаты по трудодням, для поощрения колхозников с предвоенных лет существовала и дополнительная оплата, начислявшаяся от процента перевыполнения плана. При этом повсеместно преобладала натуральная оплата труда. Но в первые годы после войны на практике она применялась редко и мало влияла на увеличение оплаты труда в общественном производстве.

Таким образом, просчеты в организации труда, невысокий уровень материальнотехнической оснащенности колхозного производства, низкая оплата труда и многое другое привели к тому, что в первые послевоенные годы так и не удалось создать достаточно эффективного механизма организации, использования и стимулирования труда.