Организация рационального использования земель

Автор: Попова К.В.

Журнал: Juvenis scientia @jscientia

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 5, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается рациональное использование земель, посредством обеспечения мероприятий по улучшению и восстановлению состава почвенного гумуса. Раскрывается несовершенство земельного законодательства, а также предлагаются пути устранения недостатков.

Рациональное использование земли, эффективное использование, землеустройство, мелиорация, рекультивация, нарушенные земли, территориальное планирование, охрана земель

Короткий адрес: https://sciup.org/14110175

IDR: 14110175 | УДК: 332.37

Текст научной статьи Организация рационального использования земель

Земля – уникальный природный ресурс. Ее можно рассматривать и как объект имущественных отношений, и как источник производства сельскохозяйственной продукции. Следовательно, земля требует должного внимания со стороны законодательства.

Человек стал понимать ценность земли еще в древности, одним из главных видов деятельности древнего человека служило собирательство. Позже стали появляться феодалы, крестьянские хозяйства, земельные угодья и участки. Можно сказать, что в том понимании, в котором мы сегодня рассматриваем, законодательство стало регулировать земельные отношения начиная с 30 октября 1922 года, тогда был утвержден первый «Земельный кодекс РСФСР». Эту дату можно считать отправным пунктом современного земельного законодательства.

Сегодня, первостепенной целью земельного законодательства является рациональное использование земли. Под рациональным, мы понимаем разумное использование. Это значит достижение максимальной эффективности землепользования с учетом полезного взаимодействия земли с иными факторами природы и при охране земли как главного средства сельского и лесного хозяйства. Рассматривая само понятие рациональности нужно выделить такой принципиальный элемент как субъект рациональной деятельности. Субъективность содержит убеждения в уместности удобной деятельности с учетом многообразия когнитивных ориентаций, при этом перед субъектом всегда стоит выбор, и эта способность совершать осознанный выбор – лучший способ рационализации самого субъекта. [6]

Субъектами рационального землепользования считаются: Российская Федерация, субъект российской Федерации, муниципальное образование, физические и юридические лица. Их можно сгруппировать в категорию «все землепользователи Российской Федерации». То есть каждый гражданин должен участвовать в организации разумного использования земельных ресурсов. Согласно ст. 42 Земельного Кодекса Российской Федерации, собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих категорий; осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов. [8]

Наряду с рациональным землепользованием всплывает такое понятие как эффективность. Под эффективностью подразумевается именно получение экономической выгоды с куска земли. То есть мы видим землю только как средство производства сельскохозяйственного продовольствия, и в дальнейшем как средство улучшения экономических показателей страны. Из этого следует, что понятия «рациональность» и «эффективность» взаимодополняющие качества, но не могут нести идентичный смысл.

Физиологические потребности человека, следуя из пирамиды потребностей Маслоу, являются основой всех потребностей. В число таких физиологических потребностей входит потребность в пище. Сельское хозяйство выступает главным производителем питания, а земля, в значении почвы – главным средством производства, сельского хозяйства. Тут всплывает такое качественное определение как плодородие почвы, от которого зависит количество выхода продукции. Земля как главный источник продовольствия обеспечивает 97% продовольственных ресурсов населения Земли. [5] Питание, наряду с воздухом и водой является источником, жизнеобеспечивающим все население земного шара. Из этого следует, что сельское хозяйство выступает приоритетным способом использования земли.

В связи с быстрым темпом роста населения планеты за последние 20 лет, следует полагать, что с количеством выпуска продуктов на сегодняшний день, запасов на питание катастрофически не хватит на жизнеобеспечение планеты в следующие 50 лет. В следствии роста физиологических потребностей, пахотные земли все больше истощаются, не выдерживая темп скорости производства.

Вся нагрузка на землю отрицательно влияет на качество и количество продукции, а также происходит заболевание почвы, вследствие – увеличение размера нарушенных земель от 50 до 70 тысяч квадратных метров в год. Это напрямую связано с нерациональным использованием земли.

Основным критерием оценки состояния почвенного плодородия служит содержание в почве гумуса и подвижных питательных веществ.

Массовые обследования земель, проведённые почвенными экспедициями, показывают, что за последние 80-100 лет в России чернозёмы потеряли около 1/3 общих запасов гумуса, усилились процессы деградации почвенного покрова, нарастает водная и ветровая эрозия, уменьшается потенциальное и эффективное плодородие почвы. [2]

Таким образом, с одной стороны наблюдается рост потребности в сельскохозяйственном продовольствии, с другой – деградация почв, вследствие снижения плодородия, что приводит к спаду производства. То есть, мы наблюдаем, замкнутый круг, который будет сужаться с каждым десятилетием, и приведет к бесхлебице. Чтобы предотвратить истощение источников питания, нужно уже сегодня начать предпринимать меры, понимая, что земля является ограниченным природным ресурсом, имеющим свои границы, за пределы которых выход невозможен и нужно найти подход разумного использования земельных ресурсов, с целью увеличения эффективности.

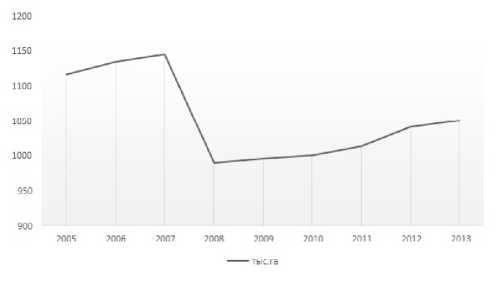

Для понимания серьезности проблемы построим график статистики изменения площади нарушенных земель за последние 10 лет, приведенный в ежегодном Государственном докладе об использовании земель Российской Федерации. [9]

Рис. 1 – График статистики изменения площади нарушенных земель

На графике видно, что площадь нарушенных земель значительно уменьшилась за последнее десятилетие, но вновь происходит ежегодный рост таких земель, и если мы оставим это на самотек эта цифра будет дальше возрастать.

Для анализа рассмотрим такие понятия как удобная и неудобная земля. Удобной признается та земля, которая используется и приносит доход, а неудобная – это земля бездоходная, т.е. неиспользуемая. К неудобным землям принято относить каменистые участки, пески, засоленные и заболоченные места и некоторые другие. Деление земель на удобные и неудобные имело и имеет большое значение при наделении сельскохозяйственной землей, при налогооблажении. Признак удобности относится прежде всего к сельскому хозяйству. [7] Что же делать с землями, которые оказались неудобными? Во-первых, они играют роль природных резер-ваторов, предусматривается способ их использования в лесном хозяйстве, во-вторых их возможно перевести в сельскохозяйственные угодья, с помощью мелиорации, то есть при проведении работ по коренному улучшению состояния почв.

На пути к рациональному использованию земли появляется потребность в проведении ряда работ, связанных с организацией сельскохозяйственных земель, в целях обеспечения большего населения продовольствием, для этого необходимо в законодательстве обозначить права и обязанности землепользователей и собственников земель.

Ключевые факторы рационального использования земли:

– рекультивация земли;

– территориальное планирование;

Рекультивация представляет собой восстановление нарушенных земель. Согласно статье 13 Земельного кодекса, в обязанности собственников, владельцев, арендаторов и землепользователей входят рекультивация нарушенных земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств. Расходы на восстановление земель берут на себя лица, виновные в деградации почв. [8] Но зачастую происходит так, что виновные лица не находятся. Положением о консервации деградированных сельскохозяйственных угодий и земель, финансирование восстановительных работ земель, загрязнённых токсическими промышленными отходами и веществами происходит за счет предусмотренного бюджета. Однако, такие расходы на восстановление земель могут быть значительными.

В ряде зарубежных стран (Канада, США и др.), практикуется положение, обязывающее горнодобывающие, на землях, находящихся в государственной собственности, организации вносить залог, в обеспечении того, что после окончания буровых работ, плодородная функция земли будет восстановлена. Во времена Советского Союза такая практика была задействована и в нашей стране, но к сожалению, не получила юридической поддержки со стороны законодательства.

На территории Якутии общая площадь земель промышленности составляет 43,6 тыс. га (2010 г.), количество землепользователей – 172 [4]. В Якутии, в которой развивается промышленная деятельность, восстановительные работы ведутся неохотно. Необходимо осознать, что земля имеет свойство уставать от чрезмерной нагрузки, и каждый землепользователь должен взять на себя ответственность за ее состояние. За состояние единственного природного богатства.

Забота о будущей рекультивации начинается задолго до ее выполнения. Так, добывающие торф предприятия не должны вырабатывать его полностью. Они обязаны оставлять 50-сантиметровый слой придонного слоя торфа, который послужит основой для создания новой плодородной почвы в будущем. [7]

Тут зарождается вопрос о финансировании мелиоративных работ и работ по рекультивации земель. Так как проведение подобного рода мероприятий требует значительных затрат и окупается частично или полностью за счет производства сельскохозяйственных культур, требуется материальная поддержка со стороны органов муниципального образования или со стороны собственника земельного участка, в случае если рекультивацию проводит землепользователь, который не является собственником земельного участка или угодья.

Понятия охраны земель от деградации и обеспечения их рационального использования неразрывно связаны и допол- няют друг друга. Мероприятия по борьбе с загрязнением повышают эффективность землепользования, а нерациональное землепользование влечет эрозию почв и другие виды деградации земель.

Меры охраны земель включают:

– определение прав и обязанностей собственников, владельцев, пользователей и арендаторов по охране и рациональному использованию земель;

– определение компетенции государственных и муниципальных органов в области охраны земель;

– установление надлежащих правовых режимов для существующих категорий земель, ввод воспрещений и разрешений;

– стимулирование положительной с точки зрения охраны земель деятельности;

– введение мер юридической ответственности за земельные правонарушения, а также порядка изъятия земель за их ненадлежащее использование. [3]

По сути, не всякая работа по улучшению земли может иметь положительный результат. К примеру, такой распространённый вид мелиорации как водная мелиорация, при неправильном ее проведении может дать еще пагубный результат, и повлиять на состав почвы соседних участков. Поэтому нужно уделить особое внимание на качество проведения мелиоративных работ.

Рациональное использование земли не может осуществляться, без главного его аспекта – территориального планирования. Территориальное планирование регулируется «Градостроительным кодексом Российской Федерации». Главной целью территориального планирования является именно обеспечение рационального землепользования. Территориальное планирование включает:

– фиксирование границ объектов землеустройства;

– поиск способов использования земель с учетом площади земельного участка, целевого назначения, вида разрешенного использования земель и расположенных на них объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;

– определение площади объектов землеустройства;

– составление карты (плана) объектов землеустройства, отображающей в графической форме местоположение, размер, границы объекта землеустройства, а также размещение объектов недвижимости, прочно связанных с землей. [5]

Но регулирование территориального планирования законодательством не до конца усовершенствовано и имеет ряд недостатков.

Во-первых, в законодательстве выделяется лишь развитие территорий, предусматривающих размещение построек и объектов капитального строительства. Земли других категорий и видов использования просто игнорируются, или им выделается не должное внимание. И в итоге от этого получается дисбаланс использования земли, что в принципе рушит систему и цель территориального планирования – рациональное использование земли (территории). Например, из площади 19,1 млн. га, земли под застройками и дорогами занимают всего 5,2 млн. га, это 27,3%. Из этого вытекает вывод, что территориальное планирование проводится лишь для трети всего земельного фонда.

Во-вторых, как отмечает ректор Государственного университета землеустройства, доктор экономических наук, процессор, С.Н. Волков в своем докладе: «Территориальное планирование использования земель в России: Проблемы и пути решения», территориально планирование должно яв- ляться не объектом градостроительной, а объектом землеустроительной деятельности [1]. По той причине, что территориальное планирование – это инструмент осуществления земельной политики государства.

Государственное управление и регулирование главным образом осуществляется через законодательство. Следовательно, первоочередной задачей выступает совершенствование земельного законодательства, которое должно проводиться по следующим направлениям:

– усилие приоритета землям сельскохозяйственного назначения;

– обозначение прав и обязанностей землепользова телей и собственников для проведения работ по восстановлению плодородия почв;

– частичная компенсация мелиоративных работ, поддержка государством и поощрение мероприятий по улучшению почвенного состава земель;

– ужесточение законодательства к промышленным предприятиям как к землепользователям, во избежание увеличения площади нарушенных земель;

– признание территориально планирования как главной части на пути к рациональному использованию всей территории страны.

В недалеком будущем собственники земель уделят должное внимание состоянию земель, аграрии займутся мелиоративными работами своих угодий, а законодательство примет меры по разумному перераспределению территорий и приоритетов в пользу аграрного хозяйства, но пока это время не наступило.

Список литературы Организация рационального использования земель

- Волков С.Н. Территориальное планирование использования земель в России: проблемы и пути решения//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2006. № 3.

- Гнеденко В.В., Обущенко С.В. Динамика изменения плодородия почв Самарской области//Успехи современного естествознания. № 9. 2013. с. 148.

- Краснова И.О. Земельное право: Элементарный курс, М: Юристь. 2004. С. 156.

- Миронова С.И. Проблемы биологической рекультивации нарушенных горнодобывающими предприятиями земель в Якутии: Современное состояние и перспективы//Успехи современного естествознания. №11-1. 2012. С. 11.

- Поисеев И.И. Земельное законодательство и рациональное использование земли//Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. №1. Т.10. 2013. С. 74.

- Попов В.В, Щеглов Б.С. Теория рациональности (неклассический и постнеклассический подходы): Учеб. Пособие. Ростов-н/Д.: Изд-во Ростов. ун-та. 2006. 268 с.

- Шейкин Л.Б. Земельное право России: учебное пособие. М: Эксмо. 2007. с. 58.

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017), ст. 13, 42

- Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в Российской Федерации // Росреестр. URL: https://rosreestr.ru/site/activity/gosudarstvennoe-upravlenie-v-sfere-ispolzovaniya-i-okhrany-zemel/gosudarstvennyy-monitoring-zemel/sostoyanie-zemel-rossii/gosudarstvennyy-natsionalnyy-doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-v-rossiyskoy-federatsii.