Организация сообществ землероек (Soricidae) высотных поясов Западного Саяна

Автор: Золотых А.С.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 5, 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрено размещение видов землероек и особенности формирования их сообществ в экологическом пространстве горной системы Западного Саяна. С помощью статистических методов определены значимые факторы экологического пространства. Показано, что различия в чувствительности видов к тем или иным факторам ведут к расхождению оптимумов экологических ниш, что обеспечивает их относительную независимость в рамках одного сообщества. Всего выделяются 4 типа сообществ землероек, которые связаны с определенным типом растительного покрова и характером гидротермического режима высотных поясов.

Землеройки, высотные пояса, факторы среды, сообщества, западный саян

Короткий адрес: https://sciup.org/14083016

IDR: 14083016 | УДК: 599.363:574.38

Текст научной статьи Организация сообществ землероек (Soricidae) высотных поясов Западного Саяна

Изучение адаптаций позвоночных животных к среде обитания и процессов формирования их сообществ остаются актуальными направлениями в современной экологии [1-3]. Недостаточно изучены в этом отношении землеройки (Soricidae) - группа мелких млекопитающих, представители которой образуют многовидовые сообщества в горах Южной Сибири. Территория Западного Саяна представляет собой часть переходного пространства между таежной и степной подобластями Евразии. В структуре высотной поясности выделяются: степной, лесостепной, черневой, светлохвойно-таежный, темнохвойно-таежный, субальпийский и горно-тундровый пояса. Такие гетерогенные условия горного массива способствуют совместному обита- нию близкородственных видов, что вызывает определенный интерес для сравнительного изучения адаптаций различных видов и выяснения экологических механизмов формирования их сообществ.

В связи с этим целью настоящего исследования было выявление адаптаций, способствующих сосуществованию близкородственных видов землероек в экологическом пространстве высотных поясов Западного Саяна и определение структурной организации их сообществ на рассматриваемой территории.

Материалы и методы исследований

В работе использованы многолетние материалы (2002–2012 гг.), собранные автором на территории Западного Саяна, а также сведения из «Летописи природы» Саяно-Шушенского биосферного заповедника. Отлов животных производился стандартным методом ловчих канавок 50 м длиной с 5 конусами [4], в единые сроки – с 15 июля по 30 августа. В работе используется показатель относительной численности – число особей на 100 конусо-суток (к.-с.). Всего на 20 ключевых участках (38 ловчих канавок) отработано более 3500 к.-с., общий объем исследованного материала составил около 1800 землероек.

В основу статистического анализа в данной работе положен расчет значений координат экологического пространства методом многомерного шкалирования (МШ) на основе матрицы корреляции (гамма-корреляции) между 38 вариантами населения землероек. Данные о численности видов предварительно были ранжированы в пределах каждой точки отлова. Интерпретация выявленных абстрактных экологических факторов (осей МШ) выполнена на основе коэффициентов корреляции Пирсона с непосредственно измеренными параметрами среды (табл. 1).

Характеристики параметров среды в точках отлова землероек*

Таблица 1

|

Параметр среды |

Характеристика |

|

Высота над уровнем моря Почвы Сомкнутость древесного яруса* (доля покрытия) Подлесок Крупнотравно-папоротниковый ярус Травяно-кустарничковый ярус Моховой покров Степень захламленности (валежник) |

Метры 1 – каменистые, 2 – суглинистые, 3 – с развитым гумусовым горизонтом 0 – отсутствует, 1 – 1–25 %, 2 – 26–50 %, 3 – 51–75 %, 4 – 76–100 % То же То же То же То же 0 – отсутствует, 1 – слабая, 2 – средняя, 3 – сильная |

* Параметры растительного покрова определялись по общепринятым геоботаническим методикам [5].

Коэффициенты корреляции между ранжированными в пределах участка показателями численности и осями шкалирования (ОШ) рассматривались как координаты видов в экологическом пространстве, которые отражают их чувствительность к выявленным факторам среды.

Выделение типов сообществ проведено с помощью кластерного анализа методом Уорда (Ward) по трем абстрактным факторам, полученным при МШ. В качестве дистанции применялось расстояние Евклида. Надежность выделения сообществ (кластеров) проверялась с помощью канонического дискриминантного анализа на основе тех же факторов и по непосредственно измеренным характеристикам среды. В рамках этой методологии удается определить размерность экологического пространства, параметры видовых экологических ниш и физический смысл абстрактных факторов [6]. Все расчеты и построение графиков выполнены в программе STATISTICA 6.0 [7].

Результаты исследования и обсуждение. В пределах Западного Саяна обитает 8 видов семейства землеройковых. В большинстве обследованных местообитаний абсолютно доминирует обыкновенная бурозубка ( Sorex araneus L.). В качестве содоминантов выступают средняя ( S. caecutiens Laxmann), равнозубая ( S. isodon Turov) и малая ( S. minutus L.) бурозубки. Обычны в составе сообществ тундряная бурозубка ( S. tundrensis Merriam) и обыкновенная кутора ( Neomys fodiens Pennat). Редкие виды, которые встречаются в отловах не каждый год – плоскочерепная ( S. roboratus Hollister) и крошечная ( S. minutissimus Zimm.) бурозубки, которые из-за своей малочисленности в общий анализ не включены.

Размерность экологического пространства (число ведущих факторов среды), в котором рассматриваются виды и сообщества землероек, определили по специальному статистическому показателю – «индексу стресса», значение которого (0,14), полученное для трехмерной модели, свидетельствует о хорошем соответствии между моделью многомерного шкалирования и исходными данными о размещении видов [8].

Расположение землероек в пространстве трех виртуальных факторов (осей многомерного шкалирования) представлено в таблице 2.

Таблица 2

Чувствительность видов землероек-бурозубок к абстрактным факторам экологического пространства Западного Саяна

|

Вид |

Чувствительность видов к факторам |

Подобласти экологического пространства |

||||

|

о 1— си е |

сч о 1— е |

СО о 1— е |

о е |

сч о е |

СО о е |

|

|

Бурозубка малая |

-0,57 |

0,78 |

-0,12 |

– |

+ |

– |

|

Б. средняя |

0,88 |

-0,85 |

-0,15 |

+ |

– |

– |

|

Б. равнозубая |

-0,61 |

-0,07 |

0,90 |

– |

– |

+ |

|

Б. обыкновенная |

-0,89 |

0,59 |

0,57 |

– |

+ |

+ |

|

Б. тундряная |

0,64 |

-0,12 |

-0,67 |

+ |

– |

– |

|

Кутора обыкновенная |

-0,48 |

0,57 |

0,08 |

– |

+ |

+ |

Примечание. Жирным выделены значимые коэффициенты корреляции.

Полученные значения отражают положение видов в пространстве независимых абстрактных факторов, представленных через их восприятие самими животными. Большинство землероек зависят в той или иной степени от одного, двух или всех трех факторов, но в разном их сочетании. Совместное устойчивое обитание видов требует, чтобы их численность управлялась разными факторами или чувствительность к одним и тем же факторам была различной [9]. Землеройки занимают разные подобласти экологического пространства. Так, например, обыкновенная бурозубка зависит от всех трех факторов. Средняя и малая бурозубки достоверно зависят от 1-го и 2-го факторов одновременно, но с различным сочетанием знаков. Некоторые пары видов показывают идентичное отношение ко всем трем факторам, например, обыкновенная кутора и обыкновенная бурозубка, но величины их коэффициентов чувствительности различны. Таким образом, рассматриваемые виды экологически дифференцированы и их размещение зависит от существенно различных комбинаций параметров среды.

Физический смысл каждого выделенного фактора можно определить, связав его с помощью корреляции с переменными, характеризующими среду обитания. Основные параметры связи, показывающие физическое содержание факторов, представлены в таблице 3.

Таблица 3

Оценка связи параметров среды высотных поясов Западного Саяна с факторами экологического пространства

|

Параметр среды |

Фактор 1 |

Фактор 2 |

Фактор 3 |

|

Высота над уровнем моря |

0,44 |

-0,28 |

0,08 |

|

Почва |

-0,50 |

0,18 |

0,04 |

|

Сомкнутость древесного яруса |

-0,21 |

-0,12 |

0,10 |

|

Подлесок (доля покрытия) |

-0,38 |

0,10 |

0,09 |

|

Крупнотравно-папоротниковый ярус |

-0,56 |

0,34 |

0,06 |

|

Травяно-кустарничковый ярус |

-0,34 |

0,55 |

-0,10 |

|

Моховой покров |

0,16 |

-0,55 |

0,12 |

|

Захламленность (валежник) |

-0,34 |

-0,01 |

0,01 |

|

Коэффициент детерминации факторов параметрами среды ( R 2) |

0,74 |

0,16 |

0,07 |

Примечание. Жирным выделены значимые коэффициенты корреляции.

Первый фактор (коэффициент детерминации R 2=0,74) значим практически для всех измеренных параметров среды. В положительной области он отражает только высоту над уровнем моря, а в отрицательной – развитую почву, крупно-папоротниковый ярус, травяно-кустарничковый ярус, подлесок и захламленность валежником. Такая комплексность свидетельствует о его определяющей роли, что с высокой долей вероятности можно отнести к гидротермическому режиму территории, который существенно изменяется с высотой. Второй фактор ( R 2 = 0,16) отражает степень развития и эколого-ценотический состав подчиненных ярусов леса. Третий фактор статистически не значим для всех параметров среды.

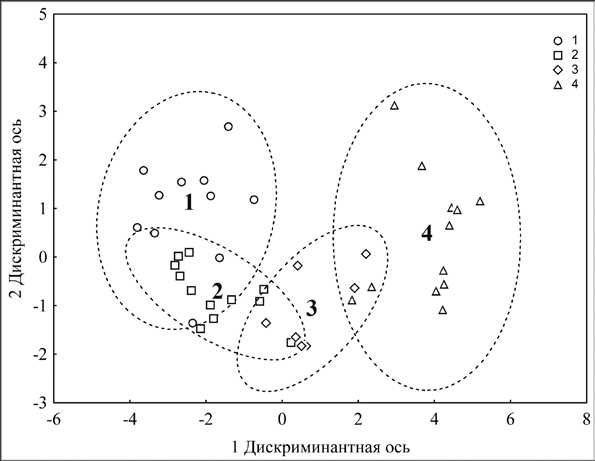

Для характеристики агрегированности сообществ землероек на рассматриваемой территории проведен кластерный анализ. На дистанции связи в 30% включенные в анализ 38 вариантов населения распадаются на 4 кластера. Надежность классификации сообществ (кластеров) дискриминантным анализом по абстрактным факторам составила 89%. Положение сообществ в двух ведущих осях дискриминантного анализа показано на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение 4 типов сообществ землероек в пространстве 2 канонических дискриминантных осей, построенных по абстрактным факторам среды (эллипсы – 95% доверительный интервал для классов)

Выделенные типы сообществ землероек можно охарактеризовать по связи дискриминантных осей с измеренными параметрам среды на участках. На рисунке видно, что наибольшие различия наблюдается по первой дискриминантной оси между 1-м и 4-м типом. Сообщества 2-го и 3-го типов носят переходный характер, частично перекрываясь с 1-м и 4-м. Определили, что первая дискриминантная ось отражает изменения гидротермического режима территории от теплых и влажных участков в отрицательной области к холодным и умеренно влажным - в положительной.

Максимальный размах по 2-й дискриминантной оси свидетельствует о широкой амплитуде условий характерных для 1-го и 4-го типов сообществ, от участков, где сочетается развитое крупнотравие и моховый покров на маломощных почвах, к участкам с развитым травяно-кустарничковым ярусом на почвах с развитым гумусовым горизонтом.

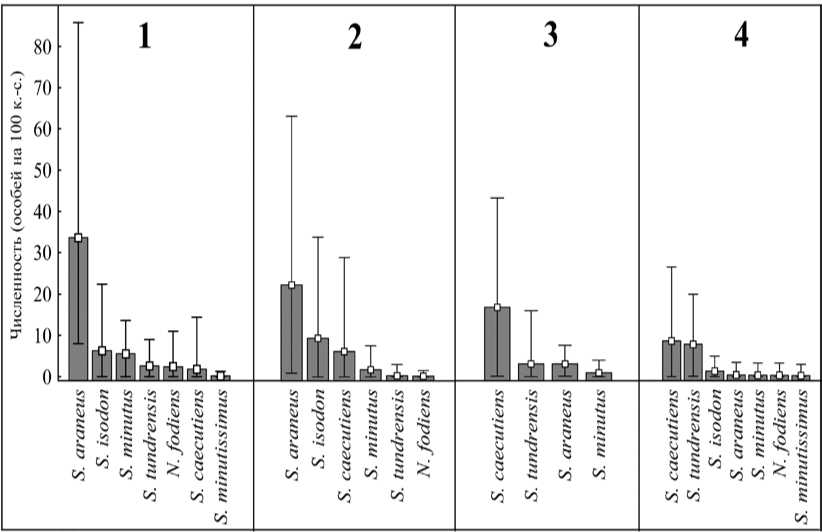

Выделенные типы сообществ землероек соответствуют определенным высотно-растительным поясам Западного Саяна. Первый тип сообществ землероек формируется в условиях таежно-черневого (пихтовые, пихтово-кедровые, пихтово-осиновые, пихтово-кедровые леса крупнотравного типа) пояса. Второй тип связан с горно-таежным темнохвойным (пихтовые, пихтово-кедровые, кедрово-еловые леса травянозеленомошного типа) поясом. Третий тип - с мезофитными лесостепными участками (сосновые, лиственничные разреженные леса травяно-зеленомошного типа с караганой) южного макросклона в пределах лесостепного пояса. Четвертый тип сообществ землероек связан с разреженными горно-таежными кедровыми и кедрово-лиственничными кустарничково-моховыми лесами. Различия в структуре выделенных сообществ определяется особенностями их состава и численностью видов (рис. 2).

Рис. 2. Состав и структура доминирования землероек в 4-х типах сообществ Западного Саяна (среднее ± 95% доверительный интервал)

Сообщество первого типа имеет хорошо выраженную монодоминантную структуру. Благоприятные микроклиматические условия и обилие беспозвоночных определяют абсолютное лидерство обыкновенной бурозубки, которая находится здесь на восточном пределе своего ареала. Смешанный состав разновозрастных насаждений и развитый травянистый покров обеспечивают благоприятные условия для равнозубой, малой и тундряной бурозубок в сообществе этого типа. Высокая влажность благоприятна и для обыкновенной куторы, молодняк которой широко расселяется в пределах пояса, значительно удаляясь от водоемов. Сообщество землероек второго типа имеет распределение видов, близкое к нормальному, что выражается в постепенном снижении долевого участия от доминантов к малочисленным видам со сбалансированной структурой и высокой суммарной численностью, что свидетельствует о благоприятных условиях для боль- шинства видов. В качестве доминантов выступают обыкновенная, равнозубая и средняя бурозубки. Малая бурозубка тяготеет к разреженным лесам смешанного состава с развитым травянистым ярусом. Отмечена здесь и обыкновенная кутора. Третий тип сообществ существенно отличается от всех остальных, прежде всего, абсолютным доминированием средней бурозубки и малым числом видов, входящих в состав этого сообщества. Следует отметить, что в пределах лесостепного пояса складываются наименее благоприятные условия для землероек, что связано со слабым развитием подстилки, умеренным увлажнением и малой мощностью снежного покрова зимой. В четвертом типе сообществ доминируют средняя и тундряная бурозубки. Фауногенетическая связь и биотопическая приуроченность этих видов к разреженным кедровым и лиственничным лесам с развитым моховым покровом обеспечивают их относительно высокую численность и абсолютное доминирование в сообществе. Все остальные виды бурозубок имеют здесь низкую численность и встречаются единичными экземплярами, что отражается на низкой суммарной численности.

Заключение

Проведенный комплексный анализ данных о размещении и численности землероек в пределах высотных поясов Западного Саяна позволил определить характер связи видов с условиями среды и их физический смысл, оценить взаиморазмещение видов в пространстве экологических факторов и особенности структурной организации сообществ.

Статистическая оценка достоверности влияния комплексных виртуальных факторов среды показала их значимость для рассматриваемой группы. Большинство землероек зависит в той или иной степени от одного, двух или всех трех факторов. Все виды занимают разные подобласти экологического пространства, отличаясь характером отношений (положительным или отрицательным) и степенью чувствительности к факторам среды. В результате этого происходит пространственное разобщение близкородственных видов, что является одним из наиболее важных механизмов, обеспечивающих их сосуществование в рамках одного сообщества. Из выделенных базовых факторов наиболее значим для землероек характер растительного покрова с определенным типом подчиненных ярусов леса. В свою очередь этот показатель зависит от высоты над уровнем моря и гидротермического режима. Вышеуказанные причины обуславливают формирование четырех типов сообществ в пределах высотных поясов горного массива. Максимальное число видов и высокая численность землероек характерны для пояса черневой тайги и подтаежных хвойно-лиственных лесов со смешанным составом подчиненных ярусов леса. Под пологом такого типа насаждений формируются наиболее благоприятные условия для обитания этой группы. Развитый травянистый покров способствует формированию мощной подстилки, богатой беспозвоночными, достаточное количество осадков в летний период обеспечивает оптимальные микроклиматические условия, а зимой – защиту от низких температур.

Выводы

-

1. Все виды землероек на территории Западного Саяна занимают разные подобласти экологического пространства, в результате чего происходит пространственное разобщение близкородственных видов, что является важнейшим механизмом, обеспечивающим их сосуществование в рамках одного сообщества.

-

2. Наибольшее влияние на территориальное размещение землероек и их численность оказывает характер растительного покрова, прежде всего, эколого-ценотический состав подчиненных ярусов леса, а также гидротермический режим высотных поясов.

-

3. В пределах высотных поясов Западного Саяна выделяются четыре типа сообществ землероек: подпояса черневых лесов, горно-таежного темнохвойного подпояса, подпояса горно-таежных кедроволиственничных кустарничково-моховых лесов и лесостепного пояса.