Организация взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности в контексте развития социально-экономической системы

Автор: Альхимович Игорь Николаевич

Журнал: Петербургский экономический журнал @gukit-journal

Рубрика: Теория и практика управления организационно-экономическими системами

Статья в выпуске: 1 (13), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются сущностные аспекты взаимодействия основных субъектов экономических и социальных процессов в контексте повышения их конкурентоспособности. Определены основные характеристики интеграционных процессов субъектов хозяйственной деятельности. Анализируются источники, процессы и организация эффективного взаимодействия с точки зрения активизации развития экономики и повышения конкурентоспособности предприятий и территорий.

Субъекты предпринимательской деятельности, интегра- ционные процесс, конкурентоспособность, система взаимодействия

Короткий адрес: https://sciup.org/140128982

IDR: 140128982

Текст научной статьи Организация взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности в контексте развития социально-экономической системы

Положение в основных областях экономической деятельности России характеризуется с определенными допущениями как относительно стабильное. Об этом, в частности, свидетельствует динамика количества безработных. Вместе с тем имеются определенные опасения, связанные с точностью статистических данных и практически отсутствием темпов роста в важнейших областях экономики. Можно с определенной долей уверенности утверждать, что возникшее положение является следствием глобальных процессов, происходящих в мировой экономике по причине политических изменений, во многом связанных со сложившимися порядками и рынками. Внешняя среда, оказывая косвенное последовательное влияние на деятельность хозяйствующих субъектов, создает предпосылки для необходимых изменений уже в микросреде отдельного предприятия и экономике региона [1].

Таким образом, возникший мировой порядок отводит России роль поставщика ресурсов, а отечественный бюджет наполняется не за счет высокодоходных, наукоемких производств, а лишь за счет продажи необработанных ресурсов. Видимо, в принципе, такое положение устраивало как правящие элиты, так и большинство населения, поскольку определенный уровень материального благополучия был достигнут. Ситуация изменилась в связи с последними событиями в мировой политике и, в частности, в Украине. Довольно четко выявились «болевые точки» и слабые места российской экономики, ориентированной на экспорт ресурсов. Отсутствие возможностей для активной диверсификации и зависимость экономики от зарубежных продуктов и финансов обозначили необходимость детального анализа создавшегося положения. Уже в конце прошлого века экономисты и ученые указывали на значительную зависимость российской экономики от сложившегося «неравноценного обмена» – сырья на готовые изделия, при котором отечественная экономика теряет прибавочную стоимость и рабочие места [2, с. 45–64].

Относительно недавние публикации указывают на необходимость развития «реального» сектора экономики и направления инвестиций на эту важнейшую цель из фонда благосостояния, поддерживающего зарубежные экономики посредством покупки и хранения средств в твердой валюте. Уже сегодня можно было бы значительно снизить риски, создав современные и конкурентоспособные производства и элементы инфраструктуры [3, 4].

Другого рассмотрения, по мнению автора, требует методика необходимых изменений. Рассматривая предприятия как необходимый элемент экономической системы, создающий продукты для удовлетворения потребностей общества, можно утверждать, что данный элемент становится средством для изменений. Так, малые предприятия, создавая новые рабочие места, обеспечивают занятость и возможность эффективно реализовывать свои возможности населению. Крупные предпринимательские структуры реализуют широкомасштабные, важные проекты на макро- и мегауровнях. Особую роль в деятельности предприятий играют новые, перспективные и высокотехнологичные разработки. НИОКР, осуществляемые во всех развитых странах, являются неотъемлемой составляющей современного производства и подчиняются закономерностям инновационного менеджмента. При осуществлении инновационного процесса именно малым предприятиям отводится роль реализации идеи новшества в новый продукт, нововведение. Такие малые структуры, называясь венчурными (от англ. venture – приключение, авантюра), функционируют и создаются в рамках венчурного финансирования. Инвесторами могут быть различные виды физических и юридических лиц, в том числе крупное предприятие, которое впоследствии создает условия для массового производства нового продукта. Крупные предприятия обеспечивают реализацию нововведения непосредственно в инновацию – продукт, имеющий меновую стоимость и реализуемый на рынке. Разработку изобретений и идей осуществляют научно-исследовательские организации, в том числе занимающиеся фундаментальными исследованиями. Зарубежные анологичные структуры объединяются в интеграционные системы в виде научных и подобных организаций. Объединяясь вокруг крупного пред- приятия и вуза, малые предприятия получают доступ к передовым технологиям и необходимым ресурсам [5; 6].

Таким образом, появляются благоприятные условия для развития малых предпринимательских структур. Крупные предприятия в сотрудничестве с малыми партнерами также получают ряд рыночных преимуществ. Главным таким преимуществом является гибкая и адекватная реакция предприятия на изменение условий внешней среды [5, с. 45–64].

В процессе взаимодействия указанных структур может решаться проблема подготовки и трудоустройства студентов в контексте получения опыта и стажа работы. Работая при вузе на малом предприятии, у будущих специалистов и руководителей появляется возможность реализовать полученные знания и приобрести навыки и опыт по открытию собственного направления деятельности. Соответственно от данного сотрудничества получает значительные преимущества административная территория нахождения системы, на которой появляются новые и эффективно используются существующие факторы производства с внедрением инновационных разработок.

Вопросам организации эффективного взаимодействия посвящено значительное количество исследований и публикаций [7; 8]. Проводя комплексный анализ данных материалов, необходимо, как представляется, направить внимание, сфокусироваться на следующих аспектах.

Во-первых, для чего и для кого организовывается взаимодействие. Видимо, эффективное взаимодействие – это не самоцель. Необходимость интеграции для малых и крупных предприятий очевидна, но при этом инициатива по организации может исходить как от предприятия, так и извне. Именно последний вариант является наиболее предпочтительным, поскольку, как показывает практика, крупные предприятия, считая себя самодостаточными, слабо реагируют на попытки малых структур вступить во взаимодействие. Если взаимодействие организуется, то малому партнеру предлагаются либо низкодоходные виды деятельности, либо краткосрочные контракты, не способствующие стабильным, перспективным отношениям. Очевидным становится требование включения в интеграционные процессы, главным образом при их организации, третьего лица, которым является орган власти территории. Именно данный орган, имеющий главную цель – повышение уровня жизни населения, призван активировать бизнес-сообщество в решении проблем территорий, главной из которых является безработица и низкие доходы [9].

Во-вторых, как и в каких масштабах развивать взаимодействие. Важным вопросом при организации интеграционных процессов является степень взаимозависимости, которая может быть различной при определенных видах и формах. Аутсорсинг предусматривает более стабильные отношения между предприятиями в отличие от субконтрактинга, подразумевающего выполнения работ при наличии необходимости, например, строительства. После сдачи объекта отношения прекращаются. Франчайзинг и венчурное финансирование согласуются с более длительными периодами сотрудничества, следовательно, являются предпочтительными. Франчайзинг предполагает передачу прав на использование торговой марки, атрибутики и оборудования фирме и рассчитан на долгосрочное сотрудничество. Венчурное финансирование как форма инвестирования в высокорискованные наукоемкие проекты способствует созданию стабильных отношений между крупным и малым предприятием на период от 3-х до 10 лет [10].

Еще одна форма – консалтинг – является наиболее применимой в условиях поддержки «выращивания» малого предприятия в рамках бизнес-инкубатора и технопарка. Данные структуры, создаваясь в том числе крупными предприятиями, предоставляют комплекс услуг перспективной малой фирме.

Рассматривая уровень развития представленных форм взаимодействия в межстрановом сопоставлении, можно указать на ряд особенностей. Высокий уровень развития наблюдается в тех странах, где повышено внимание к малому предпринимательству и наукоемкому производству, а также в странах, где активно помогают фермерам и собственному сельскому хозяйству. Другими словами, малое предпринимательство рассматривается как необходимый, а зачастую жизненно необходимый элемент экономики – средство (инструмент) для эффективного решения насущных проблем и достижения целей экономического развития. Именно малые предприятия, являясь буфером между крупными предпринимательскими структурами и безработицей, способствуют планомерному перетеканию работников и специалистов с освобождающихся на новые рабочие места. Высвобождение, происходящее главным образом из-за научно-технического прогресса, выраженного внедрением новых технологий, постоянно и неуклонно снижает количество имеющихся на крупных предприятиях рабочих мест. Новые производства изначально рассчитаны на более высококвалифицированных специалистов в относительно небольшом количестве. Порождая структурную безработицу, происходящие процессы способствуют высвобождению трудоспособного населения, обладающего большим опытом, но не имеющего соответствующей квалификации, а также не имеющего намерений уезжать в другую местность. Именно этим людям посредством малого предпринимательства можно было бы создать условия для трудоустройства, в том числе во время кризисов на временной основе. Крупное предприятие, вынужденное проводить сокращения через определенный период времени, проводит повторный набор работников в связи с высокими темпами роста экономики.

В России насущная необходимость в массовом создании малых предприятий на данный момент отсутствует, поскольку неинституциональное население занято в основном на предприятиях топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов. Стабильные доходы от продажи минеральных и лесных ресурсов обеспечивают поддержание относительно высокого уровня жизни, в том числе институционального населения. На сегодняшний день количество малых предприятий в России составляет не более 10 единиц на тысячу человек. В то время как в развитых зарубежных странах их количество доходит до 100 единиц на соответствующий показатель.

Доля малых предприятий в объеме поступлений в бюджет составляет не более 10% в отечественных условиях и более 50% в высокоразвитых зарубежных странах. Указанные количественные показатели во многом индексируют определенные качественные процессы. Как раз сущностные характеристики предпринимательства связаны с предоставлением возможностей, главным образом связанных с открытием собственного дела и применением населением собственных ресурсов и способностей.

Создание условий для свободного активного участия в экономических процессах больших масс, в том числе нетрудоспособного населения, способствует появлению среднего класса, который является гарантом политической и социальной стабильности. Данная часть населения обеспечивает путем участия в выборах и представительства в органах власти устойчивый курс, направленный на активизацию социально-экономических процессов. Большое количество предприятий становится существенным фактором обновления общества. Генерируя идеи, малое предпринимательство способствует ускоренному внедрению инноваций и, как следствие, изменению самого общества. Возможно, именно поэтому термин «демократия» в своем основном общепринятом понимании наиболее подходит тому состоянию общества, в котором находятся страны с высоким качеством уровня жизни. Такие общества можно назвать более здоровыми в сравнении с ресурсно-ориентированными экономиками. «Голландская болезнь» здесь проявляется в полной мере, показывая эффективный экономический рост, характеризующийся, в отличие от качественного, довольно высоким уровнем соответствующих (ресурсных) отраслей и довольно низким уровнем жизни большинства населения. Собственно это и характеризует отечественную экономику с парадоксальной ситуацией, когда прожиточный минимум, официально установленный правительством, практически превышает в два раза минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Получается, что около 5% населения вынуждено работать за двоих, чтобы обеспечить удовлетворение основных насущных потребностей.

Еще одно обстоятельство заслуживает особого внимания, по мнению автора. Подавляющее большинство малых предприятий в России (90%) функционируют в сфере обращения, так как именно здесь у данных структур есть возможность начать деятельность и выйти на достаточный для существования уровень рентабельности. Даже при наличии необходимых (достаточных) ресурсов для организации производственной деятельности многие не решаются встать на этот трудный путь или, столкнувшись уже на этапе создания, опять же переходят в сферу обращения, понимая, что собственное производство в современной России, с одной стороны, крайне сложно и затратно из-за необходимости прохождения множества инстанций. Также становится особенно актуальным вопрос инвестиций в факторы производства, начиная с необходимости покупки или аренды участка земли, строительства производственных помещений и закупки оборудования. Надеясь на несколько десятков тысяч рублей при открытии – государственную поддержку, начинающий предприниматель сталкивается с большими трудностями в получении кредита. Не имея объектов для залога, данная проблема становится ключевой в отказе предпринимателя от организации производства. Еще одной довольно актуальной проблемой на сегодняшний день является поиск и достойная оплата высококвалифицированных специалистов. Особенно одаренные и образованные из них, не находя возможности приложения усилий, покидают страну, уезжая в страны, где их знания и таланты востребованы. Причем в определенной степени данное положение поддерживается искусственно.

Государство дает образование, затем возможность стажировки за рубежом, а специалист остается в другой стране. Плюс здесь как раз в том, что уезжают наиболее активные, лидеры, хорошие специалисты, которые, не найдя применения своим талантам, могли бы выйти на улицы и повести за собой других, высказывая справедливо свои требования. Таким образом, государство в лице органов власти не делает попыток сохранить в стране большое количество из вышеназванной группы, тем самым обезопасив себя и систему от неминуемых потрясений. Такая политика легкого пути в итоге приводит к тому, что самый важный фактор производства и общественного развития работает на другие экономики.

По-прежнему задумываясь, как и куда можно было бы продать ресурсы, «государевы» мужи не делают реальных и действенных попыток развить собственный ресурс экономического роста в лице предпринимательских структур. При этом только после введения санкций против нашей страны в свете последних событий, связанных с Украиной, наконец-то прозвучали слова о необходимости диверсификации и создания новых отраслей экономики.

Особого внимания в этой связи заслуживает положение сельского хозяйства, практически полностью разрушенного за последние два десятилетия. По меньшей мере странным образом звучат слова некоторых наших высокопоставленных чиновников о том, что сельскохозяйственные продукты дорожают из-за больших затрат и перенаселенности, что приводит к сокращению пахотных земель. В то же время с некоторым прискорбием приходится наблюдать как уже не кустами, а целыми лесами зарастают некогда дававшие отличные урожаи поля. Фермеры, еще вчера производившие высококачественную, здоровую сельхозпродукцию, сегодня закрываются, сворачивая свою деятельность из-за больших затрат и главным образом низких закупочных цен на свою продукцию. Отсутствие стабильного рынка становится тем препятствием, которое не позволяет российскому фермеру активно развиваться и наращивать продукцию в промышленных масштабах. Торговые сети, раскинув свои торговые точки по всей стране, не заинтересованы в сотрудничестве с малыми сельхозпроизводителями, так как легче закупить большие объемы зарубежом по оптовым ценам.

Санкции, введенные против нашей страны, показали уязвимость российской экономики, поставив серьезные задачи, которые нужно решать уже сегодня. Именно сейчас как нельзя кстати может пригодиться и быть использован положительный отечественный и зарубежный опыт взаимодействия малых и крупных предприятий, как действенный метод решения насущных народнохозяйственных задач, в том числе опыт Китая, имеющего наиболее высокие темпы роста в мире.

Рассматривая опыт Китая, особое внимание, по мнению автора, необходимо уделить проводимым им реформам, точнее, мотивации населения к изменениям. Главное достоинство реформ в Китае – это их направленность на улучшение жизни большинства населения. Создана система, в том числе с наличием возможности применения передовых информационных технологий, к непосредственному участию в экономических преобразованиях обычных жителей страны.

Экспертами было выявлено, что на руках у китайского населения находится сумма, сопоставимая со значительной частью бюджета. Другими словами, сами жители получили возможность инвестировать в собственную экономику, в том числе и во многом посредством предпринимательства. Соответственно развитие и поддержка предпринимательства стали приоритетным направлением, на которое сосредоточило внимание и ресурсы правительство КНР. Результаты не заставили себя долго ждать. Весомую роль в этих процессах сыграло налаживание эффективного взаимодействия между малыми и крупными структурами.

Видимо, глубинные корни явления интеграции китайцы определили, исходя из собственных философских воззрений и культуры, основанной на противопоставлении и взаимодействии двух систем и жизнеобразующих начал. Это «Инь» и «Ян» – две взаимоперете-кающие субстанции, взаимодействие которых приводит к появлению жизненных процессов.

Мужчина и женщина, огонь и вода, эту цепочку можно продолжить «малое + большое», когда минусы одного становятся плюсами и источниками роста для другого. Как в результате сущностного взаимодействия, связанного с проникновением и равноправным обменом, появляется, а затем выращивается получившийся продукт совместной деятельности.

Аналогия с воспитанием ребенка в семье в данном случае кажется довольно уместной. Так же зарождается идея, складываются отношения партнеров, появляется продукт и смысл совместной деятельности – распространение в производстве, получение дохода и прибыли. Соответственно, хороший продукт, востребованный на рынке, приносит пользу для участников совместной деятельности. Продолжив данную аналогию, можно сказать, что как раз счастливые и уверенные в надежности своих отношений родители способствуют появлению, путем грамотных и правильных усилий, счастливого ребенка.

Больше эффективного взаимодействия – больше новых, качественных, востребованных продуктов, повышающих, в свою очередь, жизнеспособность и результативность всей системы. Данный экономико-социологический подход к взаимодействию структур довольно понятно описывает сущность и смысл интеграции.

Переводя данное рассмотрение на аспекты практической, хозяйственной реализации, можно рассмотреть простые моменты процессов труда. Предметом труда становится социально-экономическая система, а орудием труда будут совместно функционирующие на высоком качественном и мотивационном уровне предпринимательские структуры. Соответственно, чтобы средства производства в виде совокупности средств труда и предметов труда начали активно и результативно действовать, необходимы внешние усилия. В производстве – это человек – работник, в нашем случае – это органы власти как организации, целью которых является всестороннее развитие личности и повышение уровня благосостояния каждого человека посредством создания необходимых благоприятных условий.

В экономической теории существует еще один важный фактор производства – это предпринимательская деятельность, деятельность по организации производства и его управлению. Данный фактор может быть представлеи специалистами-организаторами, управленцами, деятельность которых непосредственно связана с созданием и развитием интеграционных систем. Указанные специалисты будут составлять отдельный орган – субъект оперативно-административного управления.

Таким образом, представленная теория вписывается в каноны общей экономической теории. В то же время предложенная теория в определенной степени может нарушать вышеуказанные каноны посредством отличий, вносящих изменения в «жесткое ядро» и «защитный пояс» неоклассиков. В связи с этим в силу вступают отличные зависимости, рассматриваемые институциональной экономикой. Здесь можно дать дополняющие определения для предложенной теории взаимодействия. Это институты – как система правил, обычаев и ценностей, регулирующих и создающих базу для эффективных взаимодействий, а также категории транзакционных издержек и контрактов. Все перечисленные категории позволяют осуществлять теоретико-философские обоснования взаимодействий и, самое главное, создают базу для дальнейших исследований и использования методологии, методик и обоснований интеграции.

Более конкретные дисциплины по-своему трактуют принципы взаимодействия в соответствии со своими предметами и областями исследований. Важным представляется избегать противопоставлений различных областей, стремясь к общей всеобъемлющей цели – развитие общества. Человек в этой связи рассматривается как творец, реализующий свою неотъемлемую потребность создавать новое, важное, полезное. Возможно, поэтому продолжительность жизни в других развитых странах значительно выше, благодаря всеобъемлющему удовлетворению потребностей более высокого уровня.

Здесь уже на первый план выходит культура, как набор накопленных и кооптационирую-щих ценностей, регулирующих деятельность общественных институтов и каждого индивида. Поговорки и сказки, как квинтэссенция народной мудрости, показывают полезность и необходимость совместной деятельности.

Воспитание детей в духе взаимопомощи и совместно организованной деятельности, с одной стороны, является необходимой составляющей общественного производства, продукт которого – здоровый и порядочный индивид, а с другой – основы, заложенные ранее, которые будут впоследствии способствовать большей степени вовлеченности в совместно организованную деятельность.

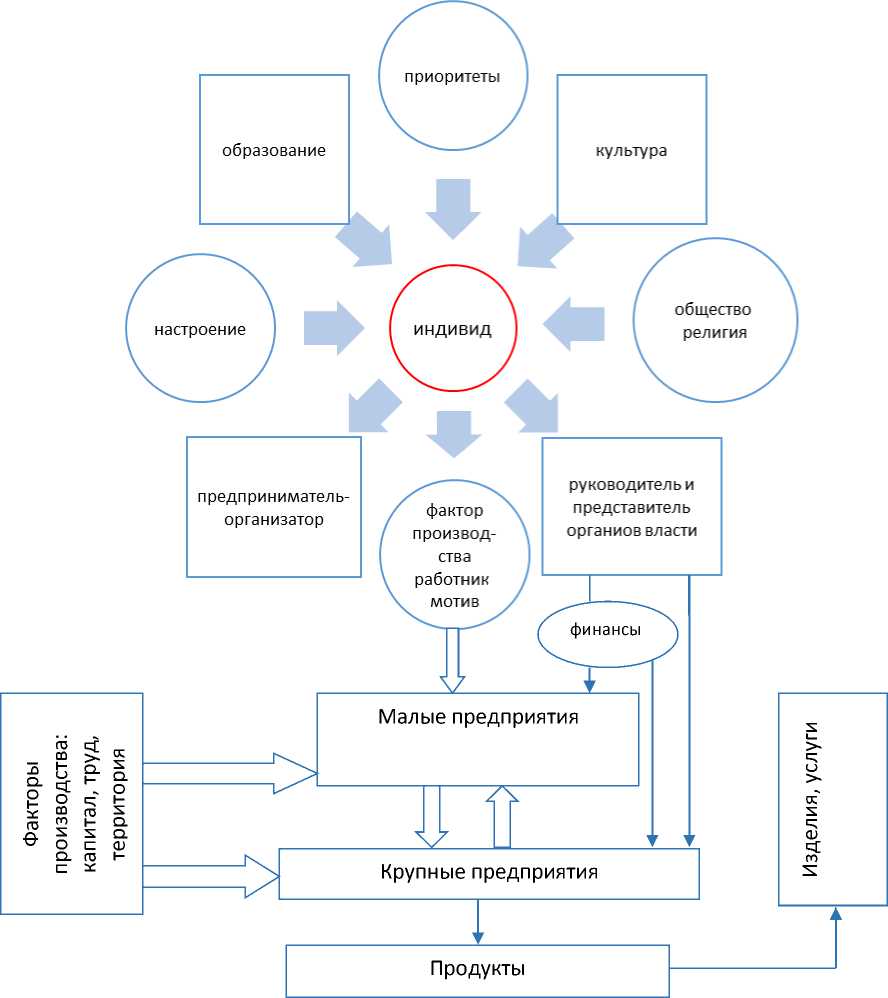

На схеме (рисунок) показаны источники и процесс создания предпосылок для эффективного взаимодействия. Исходя из представленной схемы, основы эффективного взаимодействия закладываются уже в процессе воспитания и образования в детском возрасте. При специальном образовательном процессе у будущего предпринимателя и организатора уже существует система ценностных ориентиров и приоритетов к эффективному сотрудничеству игры в детском саду, занятия на школьных уроках закладывают базовые понятия и ценности для сотрудничества. Уже на уроках технологии школьники призваны организовать совместный труд и проявить себя в качестве организаторов-управленцев и специалистов. Особенно одаренные дети по ходатайству администрации школ и отделов образования будут направлены в ведущие вузы страны. В свою очередь, в вузах будущие специалисты по организации интеграционных процессов смогут применить свои теоретические знания и умения в предпринимательской среде с наличием благоприятных условий поддержки. Лучше если это будут предприятия при вузах с соответствующими условиями в виде инфраструктуры и лицензий на соответствующие виды деятельности.

Дальнейшая судьба выпускников будет зависеть от их результативной работы на предприятиях при вузе. Перед ними открывается два основных пути. Первый – организовать собственное предприятие, пытаясь заинтересовать соответствующую крупную структуру. Второй вариант – осуществлять деятельность по организации взаимодействия в органах власти или администрации крупной структуры. В связи с этим было бы целесообразно создать соответствующие курсы дисциплин, описывающих специфику взаимодействия и способствующих подготовке будущих управленцев-организаторов в области взаимодействия предприятий.

Со стороны органов государственной власти также необходимо проявлять соот-

Источники и процесс создания предпосылок для эффективного взаимодействия субъектов хозяйственной деятельности

ветствующую инициативную деятельность, закрепленную в соответствующих распорядительных документах. Четкое понимание и осознание властью своего организационного начала в обеспечении интеграционных процессов существенно повышает эффективность общей деятельности. Именно органы власти, имея в своем составе соответствующие отделы и специалистов, призваны активно нацеливать и организовывать соответствующие струк- туры на взаимовыгодное сотрудничество, в том числе посредством государственных и муниципальных заказов, программ, конкурсов на подрядные проекты и другие действенные инструменты воздействия.

В законодательной сфере необходимо внести изменения и дополнения в существующие нормативно-законодательные акты с целью упорядочивания и определения приоритетов в организации сотрудничества. Например, в

Федеральном законе «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства» необходимо предусмотреть и внести дополнительные пункты и статьи, обязывающие органы власти организовать реализацию государственных и муниципальных заказов при создании и в рамках интеграционных систем [11].

Целесообразным видится разработка и принятие Закона «Об организации взаимодействия малых и крупных предприятий», где четко будут установлены права и обязанности, а также прописан порядок деятельности всех участников интеграционных процессов. Также необходимо предусмотреть финансирование программ интеграции на соответствующих уровнях бюджетного регулирования. В то же время важно проводить информационно-разъяснительную работу с субъектами предпринимательской деятельности о существующих возможностях и совместной выгодности деятельности в рамках интеграционных процессов. В том числе необходимо создать инвентаризационный фонд, включающий в себя материальные запасы, основные фонды, площади в целях организации эффективного использования имеющихся производственных факторов.

В условиях рыночной экономики применение прямых методов управления в виде запретов и разрешений может привести к обратно противоположному результату. Поэтому основной акцент необходимо сделать на применение косвенных экономических методов, создав условия, способствующие получению дополнительного эффекта от участия в интеграционных процессах посредством организации системы взаимодействия. Опыт такого взаимодействия в том числе существует и в нашей стране. Так, в СССР большое внимание уделялось развитию аграрно-промышленного комплекса, в современной России – это ВПК и крупные корпорации. Важно при этом учитывать, что крупные структуры стремятся подчинить малое предприятие, практически лишая последнее свободы и, как следствие, адекватной и быстрой реакции последнего на изменение условий внешней среды, что лишает его конкурентных преимуществ. В создавае- мом симбиозе важно сохранить конкурентные преимущества всех участников, выявляя приоритетные направления и точки приложения усилий, приносящие взаимовыгодный результат. Только в этом случае интеграционная система будет устойчивой и стабильно развивающейся, что будет способствовать повышению ее жизнеспособности в стратегическом плане и эффективному решению задач всех ее участников. Это позволит обеспечить планомерное и интенсивное развитие социально-экономической системы в целом. В этом отношении ключевое значение имеет внешняя по отношению к предпринимательскому сектору среда и объективные факторы, способствующие появлению благоприятных условий в соответствии со стратегическими приоритетами развития России. Прежде всего, это создание экономического положения, при котором будет достигнут искусственный дефицит бюджета. Данное условие предусматривает более рациональное использование средств с фокусированием внимания на приоритетных направлениях, таких как наука, образование, в реализации человеческого потенциала, в особенности обеспечения творческой деятельности. Данная деятельность должна осуществляться на основе системного подхода, с направлением ресурсов на культивацию соответствующих необходимых для развития и жизнедеятельности условий. Сюда можно отнести то, что нас окружает и напрямую влияет на нашу деятельность. Прежде всего, это дороги, тротуары, парки и другие объекты инфраструктуры, обеспечивающие проведение эффективного досуга и занятий физической культурой и спортом в массовом масштабе, а также процессы воспитания, культуры, науки и образования. В контексте рассматриваемой темы особое внимание необходимо уделить развитию предпринимательства как средству для создания вышеперечисленных условий.

На сегодняшний день в нашей стране довольно много сделано, но почему бы не поставить более амбициозные цели в свете принимаемых решений по созданию и наращиванию производственного потенциала в стране. Главным здесь является развитие предпринимательского сектора и создание собственных производств. Это позволит снизить зависимость экономики страны от внешних воздействий и укрепить национальную валюту.

В заключение хотелось бы обратить внимание на еще один важный аспект – инициатором интеграционной деятельности может стать каждый из участников. В стратегическом плане – это органы государственной власти, а источник власти – люди, избиратели, которые, выбирая представителей в соответствующие органы, должны понимать, что нужно требовать от «слуг народа»: каков результат их деятельности должен в конечном итоге быть. Органы власти, понимая свою ответственность перед избирателями, должны ставить амбициозные цели и применять соответствующие стратегии. Эффективным средством в этом плане становится система взаимодействия малых и крупных предприятий.

Список литературы Организация взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности в контексте развития социально-экономической системы

- Замятина Н. Инновационная политика региона//Экономист. 2009. № 9. С. 53-60.

- Альхимович И. Взаимодействие малых и крупных предприятий как фактор трансформирования экономики ресурсно-ориентированных регионов: монография. Архангельск: Арханг. ПГУ им. М. В. Ломоносова, 2010. 160 с.

- Кац И. О макроэкономическом планировании и системе управления экономикой//Экономист. 2013. № 12. С. 28-32.

- Козлов А. Государственное регулирование предпринимательства в России за рубежом//Экономика и управление. 2011. № 8(70). С. 80-85.

- Альхимович И. Предпринимательство как фактор становления социальноэкономических условий рыночной модели развития: монография. Архангельск: ИД САФУ, 2014. 114 с.

- Луковцева А. Инновации как важнейший фактор модернизации экономики//Экономика и управление. 2011. № 1(40). С. 54-58.

- Куценко Е., Тюменцева Д. Кластеры и инновации в субъектах РФ: результаты эмпирического исследования//Вопросы экономики. 2011. № 5 (67). С. 93-107.

- Шамхалов Ф. Государство и экономика. Основы взаимодействия. М.: Экономика, 2005. 727 с.

- Незамайкин В., Демченко Н. Современные технологии поддержки малого предпринимательства на муниципальном уровне//Региональная экономика. 2007. № 1(40). С. 50-53.

- Растворцева С. Разработка направлений формирования бизнес-среды для повышения эффективности регионального развития//Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2011. № 13. С. 21-28.

- Федеральный закон от 24.08.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).