Организационная культура и символический капитал вуза: опыт развития и приращения на примере Ухтинского государственного технического университета

Автор: Безгодов Дмитрий Николаевич, Беляева Оксана Игоревна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Междисциплинарные исследования

Статья в выпуске: 8, 2013 года.

Бесплатный доступ

С опорой на теорию символа А.Ф. Лосева раскрывается понятие символьного уровня организационной культуры вуза. На примере трансформации реконструкции образа Ф.С. Прядунова до уровня символа Ухтинского государственного технического университета показываются процесс и логика приращения символьного капитала вуза.

Организационная культура, вуз, символический капитал, символ, артефакт, брендовый потенциал, социально-коммуникативный проект

Короткий адрес: https://sciup.org/148320805

IDR: 148320805 | УДК: 005.32:378

Текст научной статьи Организационная культура и символический капитал вуза: опыт развития и приращения на примере Ухтинского государственного технического университета

териальных объектов, связанных с деятельностью организации, существуют такие, которые воспринимаются как связанные с нею однозначно, причем таким образом, что восприятие данных объектов не просто репрезентирует субъекту восприятия данную организацию (или ее часть), а репрезентирует ее как некую ценность. В таком случае мы говорим о данном материальном объекте, что он не просто артефакт или знак, а символ.

Авторами настоящей статьи сформулирован ряд теоретических положений, описывающих семиотическую динамику организационной культуры, два из которых непосредственно выражают значение символьного уровня организационной культуры как особой сферы приращения символического капитала организации:

– только тот артефакт организации становится элементом организационной культуры, который приобретает действенность символа;

Сфера научных интересов: филология, культурология. Автор 30 публикаций

– основными процессами семиотической динамики организационной культуры вуза являются становление символов из артефактов и развенчание их до уровня артефактов.

В предлагаемой концепции символ трактуется как носитель ценности, а его общая функция определяется следующим образом: свидетельствуя о ценности, символ организует особое коммуникативное пространство. В случае университета это пространство диалога, где в качестве доминанты выступает установка на доказательность, подразумевающая общение разумных и обладающих свободой воли личностей. Это пространство, в котором основными ценностями выступают научность, патриотизм, персонализм [1].

Символ всегда многозначен. Он стремится охватить всю совокупность смысловых значений той реальности, которую он выражает, и хочет быть не условным представителем выражаемой реальности.

По сути, символ всегда является продолжением реальности, которую символизирует. В силу такой многозначности символ побуждает к множественности интерпретаций, диалогу по поводу всех возможных интерпретаций. Значит, он должен оказывать такое влияние на людей, чтобы в результате состоялась сама возможность этого диалога, т.е. было сформировано коммуникативное пространство, внутри которого может быть осуществлена вся полнота интерпретаций символа.

Раскрытие символьного уровня в рассматриваемой модели вузовской организационной культуры осуществляется на основе теории символа русского философа А.Ф. Лосева. Следующий ниже комментарий к его базовому определению символа может служить, как представляется, кратким введением в понимание процесса трансформации артефакта в символ, демонстрируемого далее на примере социальнокоммуникативного проекта Ухтинского государственного технического университета «Ухта – родина первой российской нефти».

Определения, резюмирующие анализ феномена «символ», приведены во многих трудах А.Ф. Лосева. Но основное из них, на наш взгляд, приведено в его статье «Логика символа»: «Символ вещи есть тождество, взаимопронизан-ность означаемой вещи и означающей ее идеальной образности. Но это символическое тождество есть единораздельная цельность, определенная тем или другим единым принципом, его порождающим и превращающим его в конечный или бесконечный ряд различных закономерно получаемых единичностей, которые сливаются в общее тождество породившего их принципа или модели как в некий общий для них идеал» [7].

Остановимся только на одном фундаментальном утверждении. А.Ф. Лосев говорит о символе вещи. Вещь – это нечто имеющее место в пространственной реальности. Но и символ имеет место в пространственной реальности. Однако, наряду с просто вещью, он оказывается для чего-то нужным познающему субъекту (вообще человеку как разумному существу). Причем в понимании А.Ф. Лосева, символ нужен не для выполнения функций ординарного знака. Ведь ординарный знак репрезентирует собой вещь или множество вещей в сознании познающего субъекта, обеспечивая тем самым возможность различных логических операций по поводу этих вещей. При этом вещь в данных операциях берется предельно абстрактно, так что достоверность, практическая значимость данных операций может быть оценена только в ходе последующих многократных эмпирических исследований. Иное дело символ.

Подлинный символ, по А.Ф. Лосеву, открывает возможность постижения вещи во всей полноте ее сущности, поскольку символ есть место возвращения вещи к своей идее, т.е. к себе самой. Здесь важно правильно понять это идущее от Платона умозрение идеи. Вещь, конечно, не существует без своей идеи, и раз вещь уже есть, то ей не нужно где-то впервые встречаться со своей идеей. Од-

нако вещи в эмпирическом плане бытия, как они доступны человеку в обыденной установке мышления, ведут профанное существование. Они существуют как бы не в своем контексте. Так что идея вещи оказывается как бы заключенной в вещи как в саркофаге и недоступной для познающего созерцания. Символ – это место, в котором вещь обретает особую, высокую интенсивность существования и тем самым уже пребывает как непотаенное во всей истине своего бытия. Так что мы видим, что эта вещь есть ее идея, а эта идея не есть мечта или схема отвлеченного бесконечного разума, а сама реальность. Символ вырывает вещь из рутинного контекста. И в этом смысле символ можно назвать местом встречи вещи и ее идеи, а еще, точнее, – местом встречи вещи с самой собой.

Очевидно, что не всякий артефакт организации выполняет функцию символа. Рассмотрим в качестве примера преобразования артефакта в символы ряда мероприятий, предпринятых в Ухтинском государственном техническом университете в контексте реализации социальнокоммуникативного проекта «Ухта – родина первой российской неф- ти». Речь идет о символизации исторического образа архангельского рудознатца Ф.С. Прядунова.

В основе проекта лежит следующий исторический факт. В ноябре 1745 года в Берг-коллегию обратился купец и рудознатец из Архангельской губернии Ф.С. Пря-дунов за разрешением «завести в Пустозерском уезде при малой реке Ухте нефтяной завод». Разрешение было получено. В 1746 году на промысле добыли первую нефть. Собрав за два сезона 40 пудов «горного масла», Ф.С. Пря-дунов в марте 1748 года привез нефть в Москву. Он называл ее «русской нефтью» [5].

Этот исторический факт лег в основу проекта, стартовавшего у нас в 2011 году. Официальное объявление о его начале прозвучало в ходе I Республиканского молодежного инновационного конвента «Молодежь – будущему Республики Коми». Идея этого проекта принадлежит ректору Ухтинского государственного технического университета Н.Д. Цхадая: «О приоритете Ухты в промышленной добыче нефти на территории России мало кому известно. А кто не имеет отношения к нефтегазовой отрасли, тем более не в курсе. Тот факт, что Ухта является родиной первой российской нефти, создает исключительно активирующий контекст для самой истории университета. Теперь мы осмысливаем ее как произрастающую из всей истории европейского севера России, нефтегазовой отрасли России. И только так, мы считаем, нужно анализировать и описывать историю университета» [8].

Уже выработан ряд концептуальных положений этого проекта. А тема эта стала предметом научных исследований. Она звучит на студенческих конференциях, в научных выступлениях преподавателей, является компонентом ряда дипломных и диссертационных исследований.

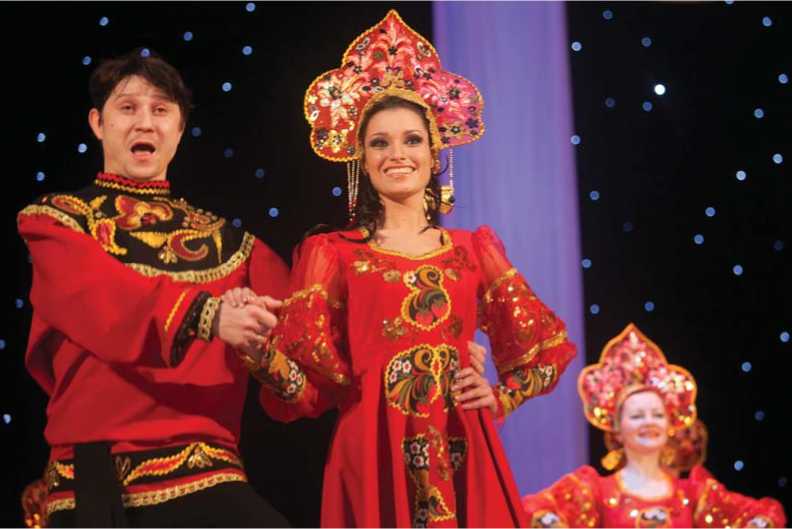

Удачной практической находкой одной из дипломных работ стало совмещение художественной реконструкции образа Ф.С. Прядуно-ва с изображением фасада главного корпуса Ухтинского государственного технического университета. «25 февраля 2013 года на концерте, посвященном Дню российского студенчества – Татьяниному дню, была представлена интермедия, изображающая возможную встречу М.В. Ломоносова и Ф.С. Прядунова».

Последние два факта дали толчок к построению ассоциативного ряда, благодаря которому давно известный, отчасти заурядный образ Ф.С. Прядунова, а вместе с ним и вид главного корпуса университета приобрели дополнительную символичную весомость, стали частью «символического капитала» университета. Термин «символический капитал» принадлежит французскому социологу и философу Пьеру Бурдье. Символический капитал – это «капитал чести и престижа, который производит институт клиентелы» [3], т.е. репутация, внешность, имя, знаки достоинства, высокого социального статуса.

Логика ассоциации, устанавливающей связь между образами М.В. Ломоносова и Ф.С. Пряду-нова и пополняющей тем самым символический капитал Ухтинского государственного технического университета, разворачивается следующим образом (табл.).

О жизни Ф.С. Прядунова известно немного. Он родился в 1698 году в Архангельской губернии. Услышав про ухтинскую нефть, Ф. С. Прядунов добрался до этого отдаленного безлюдного района России и «сыскал» нефтяной ключ невдалеке от современного города Ухты. В 1745 году на берегу реки Ухты появился первый нефтяной промысел: из сруба над нефтяным ключом счерпывали нефть ковшом. Это сооружение в документах именовалось «заводом» (от слова «заводить», «начинать дело»). В 1746 году на промысле добыли первую нефть.

Таблица

Ассоциативная связь биографий М.В. Ломоносова и Ф.С. Прядунова

|

Источники ассоциаций |

М.В. Ломоносов |

Ф.С. Прядунов |

|

Место рождения |

Село Денисовка Куростровской волости Архангельской губернии |

Город Каргополь Архангельской губернии |

|

Годы жизни |

1711–1765 |

1698–1752 |

|

Основные мотивы жизни:

|

|

|

|

Университет |

Под влиянием М.В. Ломоносова в 1755 году совершается открытие Московского университета |

Ухтинский университет инициирует проект «Ухта – родина первой российской нефти» |

«Горное масло» Ф.С. Прядунов возил в Москву. Он умер в 1752 году [6].

М.В. Ломоносов родился в 1711 году в Архангельской губернии. В декабре 1730 года пошел покорять Москву. В целом история жизни М.В. Ломоносова хорошо известна. Отметим только следующие его достижения: он стал первым русским, избранным на должность профессора (академика) химии, инициатором и создателем проекта первого российского университета.

Мисс Ухтинский государственный технический университет – 2012

Итак, М.В. Ломоносов и Ф.С. Прядунов – современники, земляки, первопроходцы. Совпадение ряда биографических фактов позволяет перенести ассоциативный ряд, связанный с великим российским ученым, на образ рудознатца Ф.С. Прядунова и формировать соответствующий символический капитал, опираясь на эти ассоциации. Цепочка ассоциаций выглядит следующим образом: МГУ → М.В. Ломоносов → Архангельск, XVII век, мотив пути → Ф.С. Прядунов → Ухтинский госу-

День славянской письменности и культуры в Ухтинском государственном техническом университете

дарственный технический университет.

Упоминавшееся выше совмещение художественной реконструкции образа Ф.С. Прядунова с изображением главного корпуса Ухтинского государственного технического университета обретает полновесность символа именно при таком ассоциативном сопоставлении. Памятник М.В. Ломоносову работы Н.В. Томского и Л.В. Руднева, установленный на Воробьевых горах на фоне Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, является одним из основных символов главного вуза страны. Значение этого символа велико, хотя памятник был построен только в 1953 году, так как его установка продолжила имперскую традицию, положенную в 1876 году. Тогда на улице Моховой, во дворе здания Московского университета, был открыт первый памятник М.В. Ломоносову. На этом месте памятник устанавливался несколько раз: первым был бронзовый бюст работы С.И. Иванова, разрушенный во время Великой Отечественной войны. В 1945 году по проекту скульптора С.И. Меркулова здесь был установлен временный памятник, который через два года сменил монумент

С.И. Козловского, стоящий на этом месте по сей день.

Путь М.В. Ломоносова из Архангельска в Москву стал общенациональным достоянием, символом стремления к духовному и интеллектуальному развитию. Путь Ф.С. Прядунова к нефтяному ключу на реке Ухте, проделанный примерно в это же время, при таком сопоставлении обретает символическое значение движения к новому знанию. А закрепить это значение в общественном сознании позволяет визуализация сюжета.

На Республиканском молодежном образовательном форуме «Инноватика: Крохаль» в 2012 году была осуществлена историческая реконструкция этого факта. Артисты университетского театра продемонстрировали участникам форума, в каких условиях в 1746 году были добыты первые сорок пудов ухтинской нефти. Первую бочку нефти с острова на реке Крохаль переправили на берег. Ф.С. Пря-дунов на телеге доставил ее в Архангельск, а оттуда – в Москву, где в 1746 году обоз уже ждал царский указ о начале строительства первого в истории России нефтяного завода в Ухте. Основные места действия – Архангельск и Берг-коллегия в Москве были размещены в домиках учебно- геодезической базы. Для актеров были сшиты костюмы, соответствующие представляемой эпохе, а произносимый ими текст был написан в стилистике XVIII века. Действие происходило в приемной графа П.И. Шувалова. Герои вели беседу о важности просвещения и о том, что когда-нибудь на реке Ухте может вырасти нефтяных дел университет.

Таким образом, по замыслу авторов концепции, брендовая мощь Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова благодаря символическому переносу посредством образов М.В. Ломоносова и Ф.С. Пря-дунова спонсирует Ухтинский государственный технический университет, увеличивая его символический капитал.