Организационно-экономические формы донорства населения регионов РФ

Автор: Бояринцев Б.И., Клименко И.С.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Уровень и качество жизни

Статья в выпуске: 4 (198), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются организационно-экономические формы донорства населения регионов России. Авторы делают акцент на развитии организационно-экономических форм донорства крови как одного из самых распространённых типов донорства. Также авторы рассматривают донорство органов и довольно обсуждаемое в настоящее время донорство ДНК. В РФ уровень донорства недостаточно высокий, особенно это касается донорства органов. Нехватка донорской крови больше всего прослеживается в городах-мегаполисах, например в Москве. Приводятся средние значения количества доноров крови на 1000 человек по округам РФ. Авторы предлагают политику по развитию пропаганды волонтерского донорского движения. Также авторы упоминают о том, что нужно развивать и другие виды донорства, ориентируясь на зарубежный опыт.

Организационно-экономические формы, донорство крови, донорство органов, донорство днк, уровень донорства по округам, платное донорство, пропаганда волонтерского донорства

Короткий адрес: https://sciup.org/143182110

IDR: 143182110

Текст научной статьи Организационно-экономические формы донорства населения регионов РФ

-

1. Введение

-

2. Постановка задачи

-

3. Основное содержание

В службе крови основными являются донорские и трансфузиологические услуги (медицинские услуги по переливанию крови). Донорские услуги или услуги по заготовке крови относятся к сложным медицинским услугам, которые «требуют для своей реализации определенного состава персонала, комплексного технического и фармацевтического оснащения, специальных помещений и т.д. и состоят из набора простых медицинских услуг» [Бояринцев, Гладышев, 2001, 2, с. 24]: осмотр у терапевта потенциального донора, сдача крови на определение ее пригодности и т.д.

Донорство имеет огромное стратегическое значение для любого государства, так как доноры помогают сохранить жизни многих людей. В России далеко не каждый нуждающийся в донорской крови или в донорском органе может их получить, существует проблема нехватки донорских ресурсов. По сравнению со многими зарубежными странами: США, Японией, Великобританией, Францией, Германией и др. Россия отстает по показателям развития донорских ресурсов. Во многом такое отставание связано со слабой информированностью населения о необходимости донорства крови или органов. Также совсем недавно в Великобритании был принят закон, который разрешает комбинировать ДНК трех человек в процессе искусственного оплодотворения, что позволит снизить количество наследственных генетических заболеваний [6]. В данном случае донорским материалом выступает ДНК здоровой женщины-донора. Вступление в силу данного закона имеет своих противников, в основном по этическим соображениям. К таким противникам относятся, прежде всего, епископы Католической церкви в Великобритании. По мнению критикующих данный закон, соединение трех ДНК может привести к изменениям во внешности будущих детей, искус- ственным образом создаются желаемые функции у ребенка [5]. Мир не стоит на месте, медицина движется вперед, но создавать искусственные органы или кровь, или искусственную ДНК, схожие с естественными, пока не удается. Поэтому проблемы донорства во всем мире остаются всегда актуальными, особенно в России, где существует нехватка донорских кадров.

Авторы ставят перед собой задачу раскрыть в статье организационно-экономические формы донорства населения, прежде всего формы донорства крови — самого распространенного вида донорства, а также дать рекомендации по повышению эффективности донорской политики.

Трансфузиологические услуги относятся к комплексным медицинским услугам, которые «включают набор сложных и простых медицинских услуг и заканчиваются проведением определенного этапа лечения» [Бояринцев, Гладышев, 2001, 2, с. 24]: включают донорские услуги и простые медицинские услуги, связанные с подготовкой к проведению переливания крови. Услуги учреждений службы крови надо рассматривать как смешанное общественное благо, так как это исключаемое общественное благо, которое может быть объектом купли-продажи, т.е. быть платным [Ахи-нов, Жильцов, 2008, 1, с. 78].

В нашей стране кадровое регулярное донорство сложилось в конце 20-х годов XX в. Сначала заготовку крови осуществляли медицинские учреждения, а затем эта функция перешла к станциям переливания крови. Развитие службы крови было связано с тем, что метод переливания крови все больше входил в практику повседневных лечебных манипуляций в области хирургии и акушерства, где был самый высокий риск потери крови. Потребность в донорской крови росла с каждым годом, поэтому отдельные добровольцы и родственники больных уже не могли покрыть всю потребность больниц в этом незаменимом элементе. Для создания регулярных кадровых доноров, которые были бы согласны и заинтересованы в систематических донациях, правительство своими постановлениями установило денежную компенсацию на усиленное питание, которое из-за потери крови так необходимо в этот период донорам.

Более значительный масштаб донорское движение приобрело с середины 1930-х годов. А в период войны донорская кровь наиболее важна. Основными пропагандистами донорства крови, кроме органов здравоохранения, станций переливания крови и институтов, стали общества Красного Креста. Пропаганда шла посредством лекций по радио, издавались и распространялись популярные брошюры.

Донорству крови в советские времена присваивали высокое социальное значение, выражающееся в обязанности и помощи другому человеку. Среди доноров большинство были женщины.

После войны волна донорства стала спадать. Врачи научились делать к этому времени сложные операции, а для этих целей также нужна была донорская кровь. Поэтому с середины 1950-х гг. безвозмездное донорство крови обретает новую волну. Число желающих безвозмездно сдать свою кровь доходило до 70–80% общего числа доноров.

Донорство было государственной проблемой, поэтому проблема, связанная с недостатком крови в больницах, была полностью решена. Показатель развития донорства крови в нашей стране достигал уровня большинства развитых стран мира и составлял более 50 доноров на 1000 жителей. Самыми активными донорами были молодые люди (на 1000 человек населения приходилось около 350 доноров) [13].

В конце XX — начале XXI в. донорство пошло на спад в нашей стране. Общее количество доноров в целом по России и в частности по г. Москве резко сократилось за период 1998–2008 гг. Мировой опыт свидетельствует, что для удовлетворения нужд медицинских учреждений и обеспечения потребности в компонентах и препаратах крови необходимо, чтобы ежегодно на каждые 1000 человек населения приходилось 40–50 доноров. Однако по России в целом к 2007–2008 гг. данное соотношение составляло 13–15 доноров на 1000 населения, а по Москве — не более 8. В основе всего лежало отсутствие государственной политики развития донорства, невыполнение государством обязательств по льготам, предоставляемым донорам, крайне неудовлетворительное финансирование учреждений службы крови [Майорова, 2012, 7, с. 39].

Здравоохранение Москвы располагает не только самой мощной в стране лечебной базой, но и наиболее высоким уровнем оказания специализированной медицинской помощи. В связи с этим потребность в компонентах и препаратах донорской крови в столице существенно выше по сравнению с другими регионами России. Поэтому когда в Москве не хватает компонентов и препаратов донорской крови, станция переливания крови вынуждена закупать их в субъектах РФ.

С 2008 г. в России действует Программа развития службы крови. Эта Программа реализуется Министерством здравоохранения РФ и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) в соответствии с ежегодно утверждаемыми постановлениями правительства РФ. Программа направлена на техническое переоснащение учреждений Службы крови, создание единой информационной базы данных по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, развитие массового добровольного донорства крови и ее компонентов. В Программе задействовано 83 субъекта Российской Федерации [12]. На создание единой информационной базы планируется выделить бюджетные ассигнования в 2015–2017 гг. в сумме 1072,8 млн руб. ежегодно [9].

Благодаря приложенным усилиям в период с 2008 по 2011 г. общее число доноров в столице увеличилось в 1,3 раза — с 58 401 до 74 303 чел., соответственно в 1,5 раза возросло количество донаций крови и ее компонентов с 93 767 (в 2008 г.) до 139 271 (в 2011 г.), превысив значения 14-летней давности (в 1998 г. — 136 388), когда общая обстановка с донорством крови в столице считалась относительно благоприятной [Майорова, 2012, 7, с. 43]. В настоящее время коэффициент донорской активности в столице составляет 14 человек на 1000 жителей, а необходимо 40 на 1000. Причем среди имеющегося количества доноров крови (компонентов) более трети составляют жители ближайшего Подмосковья. И в основном социальным портрет столичного донора — это студент с незаконченным высшим или средним специальным образованием, который сдает кровь раз в несколько лет [Потапский, Не-минущая, 2013, 8, с. 12–26].

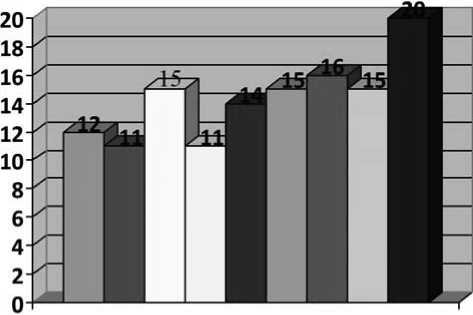

Вообще общепринято, что для нормального функционирования системы здравоохранения необходимо, чтобы на 1000 населения приходилось 25 доноров («золотой стандарт») [12]. В России этот показатель в среднем по округам равен 14 доноров на 1000 человек по состоянию на 2015 год (рис. 1).

Из рисунка видно, что в России больше всего доноров приходится на 1000 человек населения в Сибирском и в Крымском федеральных округах.

В настоящее время в 62 странах мира (США, Великобритания, Швейцария, Испания и др.) доноры не получают денежной компенсации за сдачу крови. Им предоставляются легкие закуски, в качестве поощрения они могут получать сувени-

Ср. кол-во доноров на 1 000 чел.

Федеральные округа

D Северо-западный ФО

-

■ Центральный ФО

-

□ Южный ФО

-

□ Северо-Кавказский ФО

-

■ Приволжский ФО

-

□ Уральский ФО

-

■ Сибирский ФО

D Дальневосточный ФО

-

■ Крымский ФО

-

4. Выводы и предложения

Рис. 1. Среднее количество доноров на 1000 человек по федеральным округам РФ в 2015 г. Источник: составлено авторами на основе данных официального сайта Службы крови России.

Режим доступа:

ры. Многие исследования доказывают, что качество донорской крови выше, как правило, когда она была сдана безвозмездно. В России, к сожалению, добровольное донорство крови развивается не всегда хорошо, поэтому государству приходится иногда привлекать доноров и за деньги. С принятием Федерального закона № 125-ФЗ от 20.07.2012 «О донорстве крови и ее компонентов» официально провозглашен приоритет безвозмездного донорства, его поощрение и поддержка, как один из принципов донорства крови и ее компонентов [14]. Но платное донорство все равно допускается. В Приказе Минздрава России от 17.12.2012 №1069н «Об утверждении случаев, в которых возможна сдача крови и (или) ее компонентов за плату, а также размеров такой платы» регламентированы условия платной сдачи крови и ее компонентов. Кровь сдается платно, если у донора наблюдается редкий фенотип, нет какого-либо антигена эритроцитов или по медицинским показаниям донор может быть допущен к сдаче плазмы, тромбоцитов, эритроцитов или лейкоцитов методом афереза. Данные особенности донора выявляются в результате медицинского обследования и заносятся в его медицинскую документацию [10]. Общие показатели по платному и безвозмездному донорству по России представлены в таблице 1.

Что касается донорства органов, то Минздравом России разработан проект федерального закона «О донорстве органов человека и их трансплантации», который вступит в силу с 1 января 2016 г. [11]. Закон предусматривает прижизненное и посмертное донорство органов, а также вводит понятие донорства у несовершеннолетних. Причем купля-продажа человеческих органов запрещена и подпадает под уголовную ответственность. По данным российских социологов, на посмертное донорство органов готовы не более 5% россиян, тогда как в США таких порядка 65% граждан [4].

Необходимо развивать организационно-экономические формы донорства крови, органов в нашей стране, и не только формы донорства, а организационно-экономические формы хозяйствования в целом, в частности учреждений службы крови [Бояринцев, Клименко, 2015, 3]. Этот стратегически важный аспект государство не должно оставлять без внимания. Чтобы увеличить число безвозмездных доноров крови и удовлетворить потребность в компонентах крови ЛПУ городов-мегаполисов, необходимо расширять политику по пропаганде волонтерского донорства. Развитие политики может быть следующим.

-

1. Отмена платного донорства и развитие льготной политики стимулирования регулярного контингента доноров. С учетом российских социальных условий целесообразно развивать льготную политику. Например, ввести единоразовые льготы на оплату коммунальных услуг или предоставлять единоразовые льготы на получение медицинской помощи (например, оказание платных медицинских услуг в государственных медицинских учреждениях со скидкой), или единоразовые льготы при пользовании городским транспортом и пр. Льготы должны получать не только почетные доноры. Должна быть разработана таблица льгот в зависимости от количества донаций. Государственным органам необходимо обеспечить контроль и субсидирование выполнения льготных обязательств.

-

2. Увеличить информированность населения о проблемах донорства через СМИ: распространять буклеты в торговых центрах, вставлять ролики с социальной рекламой по телевидению, радио, в Интернете (в социальных сетях и на других электронных ресурсах, где много молодежи). Для каждой станции крови создать свой интернет-сайт, где размещать информацию о потребности конкретного региона в донорской крови.

-

3. Активно проводить Дни донора в различных организациях. Доводить до руководства различных фирм и крупных предприятий информацию о существующих проблемах в службе крови, чтобы те отпускали своих сотрудников для сдачи крови на СПК и ОПК.

-

4. Давать рекомендации и назначать бесплатное лечение лицам, чьи показатели крови незначи-

Таблица 1

Число платных и безвозмездных доноров крови и ее компонентов в России в 2011–2012 гг.

Показатель

Годы

2011

Процентное соотношение, %

2012

Процентное соотношение, %

Общее число доноров, чел.

1 668 775

100

1 605 768

100

Число платных доноров, чел.

132 474

7,9

151 578

9,4

Число безвозмездных доноров, чел.

1 536 301

92,1

1 455 953

90,6

Источник: Чечеткин, Григорьян, Макеев, Воробей, Данильченко, 2013, 15, с. 7.

-

5. За счет государственных денежных средств или за счет средств ОМС обеспечить доноров сбалансированным питанием перед донацией и после нее для восстановления физических сил организма. Например, предоставлять бесплатное питание донорам в столовой на территории СПК или ОПК (соответственно, создать эти столовые) либо в близлежащих организациях общественного питания, которые сотрудничают на договорной основе с СПК или ОПК.

-

6. Активизировать работу некоммерческих организаций по пропаганде донорства (основной такой организацией является Российский Красный Крест). Подключить к пропаганде донорства в помощь СПК новые некоммерческие организации. Сегодня в донорском движении активно участвуют порядка 20 некоммерческих организаций по всей России.

-

7. Оптимизировать режим работы учреждений службы крови: продлить работу учреждений службы крови, например, до 20.00 и/или сделать 6-дневную рабочую неделю.

-

8. Внедрять бенчмаркинг в работу учреждений службы крови, т.е. перенимать опыт у успешно

-

9. Активно использовать информационные технологии: часть отношений с потенциальными донорами осуществлять посредством Интернета (например, организовывать запись на донацию); заменить существующие программы отчетности на более современные, позволяющие проводить анализ и обеспечивающие оперативность работы.

-

10. Уменьшить число платных доноров во многом поможет развитие социальной политики в нашей стране, увеличение заработной платы, повышение уровня жизни. Таким образом, работа по пропаганде донорства должна идти параллельно с развитием социальной политики.

тельно отличаются от требуемых норм, с целью дальнейшей возможности стать донором.

работающих зарубежных центров крови, например открывать стационарные донорские пункты вне медицинских организаций, в местах общественного доступа.

Чтобы решить вопрос с донорством органов, нужно как можно активнее информировать население о данной проблеме и о новом законе через СМИ. Также необходимо ориентироваться на опыт других стран и рассматривать целесообразность введения и развития в России различных видов донорства.

Список литературы Организационно-экономические формы донорства населения регионов РФ

- Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора: учеб. пособие / Г.А. Ахинов, Е.Н. Жильцов. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 345 с. EDN: QSEQYL

- Бояринцев Б.И., Гладышев А.А. Экономика здоровья населения / Б.И. Бояринцев, А.А. Гладышев. - М.: Экономический факультет, ТЕИС, 2001. - 102 с.

- Бояринцев Б.И., Клименко И.С. Организационно-экономическая оптимизация хозяйствования в сфере услуг здравоохранения // Аудит и финансовый анализ, №4, 2015 г. EDN: VDUHJJ

- Какие органы покойников и ныне здравствующих будут изымать по закону // сайт Провинция.ру, 2014 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.province.ru/2013-06-05-10-53-36/itemlist/tag/«О донорстве% 20органов человека и их трансплантации».

- Католики Британии раскритиковали закон о комбинировании ДНК // Invictory. Христианский мегапортал, 2015 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.invictory.com/news/story-55370-ДНК.html.