Организационно-экономический механизм как инструмент управления эколого-экономической устойчивостью развития регионов

Автор: Кузнецов А.П.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 5-1 (18), 2015 года.

Бесплатный доступ

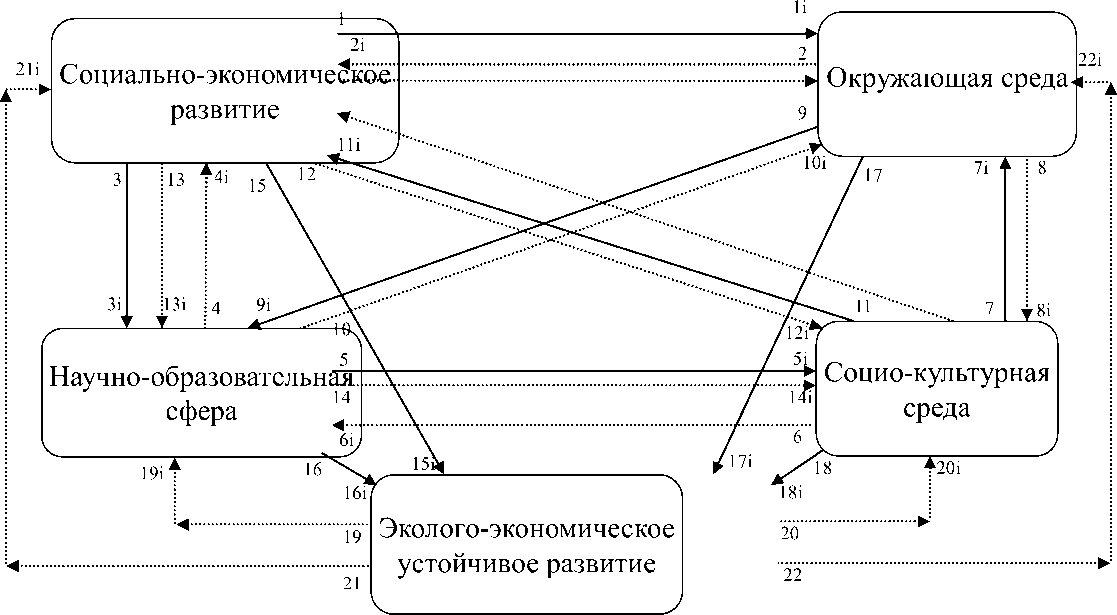

В статье описаны проблемы эколого-экономически устойчивого развития регионов. Показано, что формирование организационно-экономического механизма управления этим процессом является актуальной задачей. Представлена принципиальная схема механизма, отражены связи между субъектами. Формирование и применение этого организационно-экономического механизма приведет к созданию новых производств, ориентированных на использование биосферосовместимых технологий и к формированию новой культуры хозяйствования, управления и развития, основанной на ценностях экологического подхода.

Вологодская область, экология, устойчивое развитие регионов

Короткий адрес: https://sciup.org/140114480

IDR: 140114480

Текст научной статьи Организационно-экономический механизм как инструмент управления эколого-экономической устойчивостью развития регионов

Управление устойчивым развитием в настоящее время становится важной составляющей развития России и ее регионов. Вместе с тем, неустойчивая экономическая ситуация в стране, природно-сырьевой и экспортно-ориентированный характер ее экономики не позволяет ей успешно применять инструменты и механизмы в данной области. В этой связи весьма актуальным является совершенствование методов и инструментов, применяемых для управления устойчивым развитием.

Среди основных факторов, затрудняющих переход к развитию на принципах эколого-экономической устойчивости, следует выделить следующие:

-

• макроэкономическая политика, ведущая к экстенсивному

использованию природных ресурсов;

-

• инвестиционная политика, ориентированная на развитие

эксплуатирующих природные ресурсы секторов экономики;

-

• неэффективная секторальная политика, а именно в топливно

энергетическом комплексе, сельском и лесном хозяйстве;

-

• несовершенная законодательная база;

-

• отсутствие эколого-сбалансированной долгосрочной стратегии;

-

• недостаточный учет косвенного эффекта от охраны природы;

-

• существование действенного стимула в виде получения

значительной и быстрой прибыли от чрезмерной эксплуатации или продажи при родных ресурсов, таких как нефть, газ, лес и руда.

В сложившихся экономических условиях в экономике регионов, как и в России в целом также проявляются тенденции, которые определяют природоемкий характер развития хозяйства. Здесь стоит выделить ряд причин, действующих в разных сферах, на разных уровнях и с различным масштабом воздействия: отсутствие экологически сбалансированной долгосрочной экономической стратегии и критериев для оценки ее эффективности, недооценка возможностей устойчивого развития; сложившаяся экономическая политика, приводящая к экстенсивному использованию природных ресурсов; отсутствие адекватной региональной и федеральной экологической политики; несбалансированная инвестиционная политика, ведущая к росту диспропорций между горнодобывающими, обрабатывающими и инфраструктурными отраслями экономики; недоучет экономической ценности природных ресурсов и услуг; получение значительных доходов от продажи природных ресурсов, что стимулирует рост нагрузки на природу, и др.

В этой связи актуальным становится рассмотрение проблем сохранения окружающей среды с макроэкономических позиций, позволяющих определить основные системные причины экологической деградации; выявить те экономические направления, которые влияют на окружающую среду. Такой подход особенно необходим для регионов, имеющих сырьевую специализацию. Чисто экологические меры, направленные на сохранение природы, не дадут эффекта без экологосбалансированной макроэкономической политики, поскольку без учета и коррекции развития всей экономики и ее секторов (топливноэнергетического, металлургического, аграрного и др.), эффект от прямых природоохранных инвестиций будет минимальным. Очевидным остается тот факт, что без динамично развивающейся экономики проблематично обеспечить экологизацию и качество экономического роста. Однако приходится констатировать, что регионы идут по другому пути – сначала экономический рост, а потом очищение и восстановление.

Существующие проблемы управления эколого-экономической устойчивостью региональных систем в России обусловлены значительными территориальными различиями в размещении и использовании природноресурсного потенциала. Поскольку природные условия и природные ресурсы, как составляющие природно-ресурсного потенциала всегда, независимо от их количества являлись естественной предпосылкой для развития и размещения производительных сил, то способы их использования, темпы исчерпания и зависимость от этого развития экономики всегда были первоочередной проблемой в экономической науке. В зависимости от места и роли природно-ресурсного фактора в экономике страны или региона и формируются механизмы управления природопользованием. В современной России совершенствование системы управления региональным природопользованием имеет особый смысл, потому что экономика страны базируется на сырьевых, преимущественно топливных ресурсах, которые локализованы в ряде регионов, где формируется особенная экономическая политика, которая соотносится со стратегией развития всей страны. Специфические особенности регионального природопользования в России на современном этапе идентифицированы и сгруппированы следующим образом:

-

- сформировавшаяся в предыдущие периоды отраслевая структура производства привела к перекосу и чрезмерному освоению природных ресурсов;

-

- сырьевая специализация экономики этих регионов имеет не только экономические, но и политические и экологические последствия, усугубляя неравенство в их развитии;

-

- в условиях кризиса природные ресурсы как «буфер» смягчают тяжесть потерь экономики и позволяют наполнять бюджеты всех уровней;

-

- сложности в определении прав собственности на природные ресурсы и формировании механизма изъятия природной ренты;

-

- региональная экономическая и экологическая политика формируется без учета границ экосистем и др.

В настоящее время и в ближайшей перспективе, несмотря на значительный прогресс в реформировании экономики регионов (формирование технико-внедренческих зон, декларация ухода от сырьевой направленности и др.), экономический рост будет оставаться сырьевым, т.е. экстенсивным. Для экстенсивного типа развития экономики характерна высокая природоемкость, что проявляется в двух аспектах. В первую очередь это дефицит природных ресурсов, для покрытия которого приходится дополнительно вовлекать в производственный процесс новые природные ресурсы (экстенсивное расширение природной базы экономики). Растут и масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду. Частым следствием этого в условиях сохранения прежнего технологического уровня становятся постепенное истощение и деградация ресурсов, рост загрязнений, что еще больше обостряет экономическую ситуацию в сырьевых регионах. Экологический фактор ,таким образом, все больше ограничивает возможности их развития.

Последовательный отход от природоэксплуатирующего к экологоэкономически устойчивому типу развития подразумевает решение ряда принципиальных задач:

J в процессе выхода регионов из нынешнего кризиса обеспечить стабилизацию экологической ситуации;

У обеспечить улучшение состояния окружающей среды за счет экологизации экономической деятельности в рамках институциональных и структурных преобразований, позволяющих обеспечить становление новой модели хозяйствования и широкое распространение экологически ориентированных методов управления;

У ввести хозяйственную деятельность в пределы емкости экосистем на основе массового внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, целенаправленных изменений структуры экономики, структуры личного и общественного потребления.

В таких экономического экономическую приоритетной

условиях разработка регионального организационно-механизма управления, обеспечивающего эколого-устойчивость регионального развития становится задачей. Конечной целью функционирования такого механизма должно быть построение сбалансированной региональной эколого-экономической системы, развивающейся не за счет деградации природной среды, а за счет ее безопасного использования.

Из этого вытекают следующие задачи регионального организационноэкономического механизма:

-

• Обеспечить стабильное поступление финансовых ресурсов на

экологические цели.

-

• Осуществлять эффективное распределение средств, особенно

инвестиционных, учитывая необходимость первостепенного решения экологических проблем в неблагополучных зонах.

-

• Стимулировать рациональное использование природных

ресурсов, эффективную охрану окружающей природной среды и ее воспроизводство.

-

• Предупреждать негативное воздействие хозяйственной

деятельности на природу и человека.

-

• Компенсировать экологический ущерб и ущерб здоровью

населения, причиняемый (причиненный) хозяйственной деятельностью.

Организационно-экономический механизм экологический устойчивого развития, таким образом, базируется на консолидированном социальноэкономическом механизме управления природопользованием, который исполняет государство с помощью фискальных, регулирующих, распределительных и социальных функций посредством законодательных, информативных, фискальных и экономических методов на федеральном, региональном и местном уровнях.

Организационно-экономический механизм экологический устойчивого развития, таким образом, базируется на консолидированном социальноэкономическом механизме управления природопользованием, который исполняет государство с помощью фискальных, регулирующих, распределительных и социальных функций посредством законодательных, информативных, фискальных и экономических методов на федеральном, региональном и местном уровнях.

Рис. 3.1. Схема формирования организационно-экономического механизма экологически устойчивого развития

Связи между субъектами представленного механизма делятся на 4 типа:

-

1. Связь, отражающая прямое и обратное воздействие;

-

2. Связь, отражающая финансовые потоки;

Формирование и применение этого организационно-экономического механизма в итоге может привести к созданию местных производств, ориентированных на использование биосферосовместимых технологий, а также формированию устойчивого местного гражданского сообщества, заинтересованного в дальнейшем развитии муниципального образования на основе принципов сбалансированности, и использующего для этого механизмы социального партнерства, и в целом к формированию новой культуры хозяйствования, управления и развития, основанной на ценностях экологического подхода.

Список литературы Организационно-экономический механизм как инструмент управления эколого-экономической устойчивостью развития регионов

- Бобылев С.Н. Индикаторы устойчивого развития: региональное измерение: пособие по региональной экологической политике/С.Н. Бобылев. -М.: Акрополь, ЦЭПР, 2007. -60 с.;

- Бобылев, С.Н. Индикаторы устойчивого развития России/С.Н. Бобылев, П.А. Макеенко//М:ЦПРП, 2001. -Стр. 220;

- Глазырина И.П. Исследование качества роста региональной экономики в контексте концепции устойчивого развития/И.П. Глазврина//Экономика природопользования. -2006. -№ 4. -С. 21-30;

- Даванков, А. Ю. Социально-экономическая оценка природно-техногенных комплексов. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 1998. 238 с.;

- Доклад о состоянии и охране окружающей среды Вологодской области в 2012 году/Правительство Вологодской области, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области -Вологда, 2013. -260 с.;

- Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов Вологодской области, выпуск 16/Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области -Вологда, 2011. -240 с.;

- Кривов, В.Д. Экологические аспекты устойчивого развития/аналитический доклад//Аналитический вестник №12 (455). -Стр. 102;

- Повестка дня на XXI век/ООН, Конференция ООН по окружающей среде и развитию//Рио-де-Жанейро, 1992

- Состояние окружающей среды в Вологодской области в 2012 году/стат. сборник//Вологдастат, 2013. -74 с.;