Организационные подходы к осуществлению внутреннего контроля в вузе

Автор: Романова Ирина Борисовна, Ермишина Оксана Федоровна

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Экономика и менеджмент

Статья в выпуске: 2 (12), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье предложена последовательность проведения внутреннего контроля в вузе, разработаны этапы его проведения. Исследованы достоинства и недостатки способов организации системы внутреннего контроля в вузе, представлена оценка полученных результатов внутренней проверки и их оформление.

Вуз, внутренний контроль, задачи внутреннего контроля, налоговые риски, этапы проведения внутреннего контроля в вузе

Короткий адрес: https://sciup.org/14113750

IDR: 14113750

Текст научной статьи Организационные подходы к осуществлению внутреннего контроля в вузе

В современных рыночных условиях осуществление внутреннего контроля в вузе заключается в повседневном контроле за ведением бухгалтерского учета, обработкой учетной информации, проверкой достоверности составления и представления бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности.

Необходимо отметить, что основной целью вуза является оказание различного вида услуг, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов разных уровней бюджетной системы Российской Федерации. В процессе их осуществления бюджетное учреждение реализует свою деятельность, отражаемую по нескольким основным направлениям организации учета [1, с. 31].

Проведенное исследование позволило сформировать структуру взаимодействия отдела внутреннего контроля со структурными подразделениями вуза, такими как управление бухгалтерского и налогового учета, юридический отдел, планово-финансовый отдел, экономический отдел, управление документационного обеспечения.

При взаимодействии отдела управления бухгалтерского и налогового учета с отделом внутреннего контроля проводится проверка документов, подтверждающих соблюдение требований бюджетного и налогового законодатель- ства, достоверности составления бухгалтерской отчетности, расчетов с контрагентами и т. д.; с юридическим отделом — проверяется информация по выявленным фактам недостач, растрат, хищений, просроченной дебиторской задолженности, взысканий с контрагентов и т. д.; с планово-финансовым отделом — проверяется информация по выполнению плановых заданий, обоснованности стоимости образовательных услуг, информация анализа финансового состояния и эффективности использования материальных и финансовых ресурсов; с экономическим отделом — проверяется эффективность заключенных сделок и хозяйственных договоров, достоверность заполнения бланков учета и отчетности и т. д.; с управлением документационного обеспечения — проверяется информация по организации контроля исполнения документов в подразделениях университета, проводится анализ выполнения поручений с составлением краткой или полной аналитической справки о ходе выполнения поручений и т. д.

Ключевым вопросом создания отдела внутреннего контроля в вузе является вопрос его подчиненности, что напрямую определяет эффективность его деятельности. На наш взгляд, при решении данного вопроса целесообразно, чтобы отдел системы внутреннего контроля имел единоличное подчинение только ректору вуза.

При таком подчинении выполнение профессиональных обязанностей работниками этого отдела будет независимым и объективным, так как заинтересованные лица — главный бухгалтер вуза и проректор по экономике и финансам не будут оказывать непосредственное давление на работников системы внутреннего контроля.

Основные задачи, стоящие перед отделом внутреннего контроля вуза, заключаются в следующем:

-

— независимая оценка соответствия деятельности вуза запланированным целям и задачам;

-

— оценка достоверности учета имущества, обязательств и хозяйственных операций в вузе, проверка составленной и представленной информации об имущественном положении вуза, доходах и расходах университета;

-

— проверка осуществления образовательной, научной и прочей деятельности на соответствие принятому нормативному законодательству;

-

— проверка достоверности информации об имущественном положении вуза, представленной внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности;

-

— предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности вуза и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения его финансовой устойчивости;

-

— организационно-методическое руководство, координация и контроль за деятельностью структурных подразделений по вопросам организации бухгалтерского и налогового учета, составления бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности;

-

— оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля в вузе;

-

— оказание консультационной поддержки как администрации вуза, так и учетным работникам на этапе проведения процедур системы внутреннего контроля;

-

— подготовка и представление руководству вуза информационно-аналитических материалов о состоянии и перспективах развития бухгалтерского и налогового учета в организации;

-

— разработка и внедрение новых методов организации учетной работы в вузе, в том числе и на основе использования современных информационных технологий.

Для реализации вышеперечисленных задач система внутреннего контроля в вузе должна обладать следующим рядом характеристик:

-

— разделение обязанностей между сотрудниками;

-

— ограничение доступа и полномочий;

-

— внутренний контроль.

Система внутреннего контроля в вузе должна соответствовать вышеперечисленным характеристикам для обеспечения:

-

— соблюдения политики руководства вуза;

-

— сохранности имущества и информации образовательной деятельности;

-

— своевременной и достоверной информацией;

-

— соблюдения требований бюджетного законодательства.

Если система внутреннего контроля осуществляется в вузе последовательно, от одного года к другому, то в качестве предварительной программы может выступать прошлогодняя программа проверки системы внутреннего контроля, которая нуждается в некоторой корректировке в соответствии с результатами предварительного анализа и оценкой риска неэффективности контроля образовательного процесса.

Разработка и документальное подтверждение работы системы внутреннего контроля заключается в сборе доказательств из различных источников информации о деятельности вуза, к которой относится плановая документация, нормативная документация, переписка бюджетной организации с контрагентами, финансовая (бухгалтерская) и управленческая отчетность о правомерности совершенных хозяйственных операций [3, с. 29].

Налоговое планирование бюджетного вуза представляет собой совокупность плановых действий в рамках хозяйственно-финансового планирования, направленных на увеличение финансовых ресурсов вуза, регулирующих величину и структуру налоговой базы и других элементов налогообложения, обеспечивающих своевременные расчеты с бюджетом по всем видам налогов в соответствии с действующим законодательством.

Главной задачей налогового планирования в вузе является предотвращение или уменьшение возможности применения к образовательной организации санкций со стороны налоговых и иных государственных органов.

Таким образом, вуз на основании полного и всестороннего знания налогового законодательства должен предвидеть и по возможности снизить налоговые риски. Методы управления налоговыми рисками стандартные, это:

-

— диверсификация;

-

— приобретение дополнительной информации о выборе и результатах бюджетной деятельности;

-

— лимитирование;

— самострахование.

По нашему мнению, основными причинами возникновения налоговых рисков в вузе являются:

-

1) налогово-законодательная неопределенность (терминологическая и методическая);

-

2) ошибки в аналитическом учете бюджетного вуза, связанные с организацией и ведением бухгалтерского и налогового учета.

Степень наступления того или иного налогового риска связана с действиями (бездействием) бухгалтерии вуза, так как в случае непроведения или некачественного проведения налогового контроля со стороны руководства университета наступление налоговых рисков сводится к нулю.

Однако следует отметить, что действия (бездействие) экономических служб вуза могут провоцировать наступление налоговых рисков.

Наиболее часто встречающийся риск в вузе — это риск, связанный с проведением конкретной сделки, будь это сделка на оказание образовательных услуг или на поставку канцтоваров. Данные риски возникают в повседневной деятельности вуза, и одни сделки могут нести большие риски, чем другие.

Данный риск возникает, когда вуз заключает крупную или необычную для себя сделку (персонал, системы, базы данных, процедуры контроля не настроены на то, чтобы в полной мере справиться с риском).

Также к налоговым рискам в вузе относятся риски возникновения технических или фактических ошибок в процессе исчисления налогов и (или) просрочки их уплаты.

Опасность таких рисков выражается и в том обстоятельстве, что каждый отдельный риск может быть невелик, но в совокупности они могут создать угрожающую ситуацию, особенно если вуз имеет разветвленную обширную сеть филиалов.

Руководство вуза должно задаться вопросами, что произойдет, если риски сложатся; достаточно ли ресурсов, чтобы нейтрализовать последствия; окажется ли результат развития по такому сценарию приемлемым. В данном случае нужно быть готовым к худшей ситуации. В этой ситуации может помочь настройка системы документооборота, внутреннего контроля.

Источниками информации, предназначенной для анализа налогового риска, являются:

-

— бухгалтерская отчетность бюджетной организации;

-

— организационная структура вуза и штатное расписание организации;

-

— себестоимость образовательных и иных работ и услуг вуза;

-

— финансовые планы развития бюджетной организации.

Оценка и контроль налогового риска осуществляется по следующей формуле:

R = Y х P(Y), где R — критерий оценки налогового риска;

-

Y — ожидаемые потери (среднее по зафиксированным случаям негативных последствий);

P(Y) — вероятность потерь.

Вероятность налогового риска определена объективным способом. Объективный метод базируется на вычислении частоты, с которой тот или иной результат был получен в аналогичных условиях, в отличие от субъективного способа, базирующегося на экспертных оценках. Расчет вероятности налоговых рисков проводится по формуле

P(Y) = n / N, где Р(Y) — вероятность потерь;

-

n — число событий с неуспешным исходом;

N — общее число аналогичных событий.

Следует отметить, что целью управления налоговым риском является снижение потерь, связанных с данным риском до минимума. Потери могут быть оценены в денежном выражении, оцениваются также шаги по их предотвращению. Работник отдела внутреннего контроля должен уравновесить эти две оценки и спланировать, как лучше заключить сделку с позиции минимизации налогового риска в бюджетной организации.

Целесообразно применять следующие методы снижения рисковых моментов в вузе:

-

— мероприятия по повышению квалификации учетных работников, например, проведение внутренних и внешних обучающих программ, приобретение специализированной литературы и т. д.;

-

— пересмотр кадровой политики бюджетной организации в области подбора кадров;

-

— мониторинг всех контрольных процедур на уровне структурных подразделений вуза;

-

— разработка внутренних нормативных документов, регламентирующих порядок исчисления и уплаты налогов всеми структурными подразделениями вуза;

-

— постоянное обновление программного обеспечения образовательной деятельности, разработка мероприятий по повышению эффективности информационной системы обработки бухгалтерской информации;

-

— анализ нововведений на предмет их влияния на деятельность бюджетной организации, мониторинг налогового законодательства и т. д.

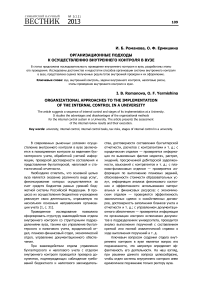

Для проверки целевого использования материальных, денежных и финансовых ресурсов, обеспечения сохранности активов и предотвра щения необоснованного их списания, а также для разработки комплекса мер, улучшающих взаимодействие руководства вуза с его структурными подразделениями, целесообразно придерживаться определенных этапов внутреннего контроля (рис. 1).

|

/ |

X |

|

। Разработка инструментов проверки и контролируемых показателей ________ |

|

|

I этап |

|

|

। Определение целей и задач проверки ___________________________________ |

|

|

\ |

|

|

/ |

X |

|

। Планирование проверки _________________________________________________ । |

|

|

II этап |

|

|

। 1 1 । । Организация контрольных процедур ____________________________________ । |

|

|

\ |

/ |

|

/ |

|

|

। Осуществление контрольных процедур _________________________________] । |

|

|

III этап |

|

|

। Контроль за качеством выполнения контрольных процедур _______________] i |

|

|

/ |

|

|

✓ |

\ |

||

|

IV этап |

Выявление недостатков системы внутреннего контроля |

||

|

Подготовка и оформление итогового отчета по результатам проведения контрольных процедур |

|||

|

к |

|||

|

1 |

। |

||

|

_____________________________1 |

V этап |

[ Разработка инструментов по устранению выявленных недостатков |

। । |

|

1 |

। |

Рис. 1 . Этапы проведения внутреннего контроля в вузе

Система внутреннего контроля в вузах является эффективным инструментом для:

-

— формирования оперативной и достоверной информации в целях стратегического планирования;

-

— принятия экономически обоснованных управленческих решений;

-

— эффективного управления как вузом в целом, так и отдельными его структурными подразделениями.

Проведенный анализ различных точек зрения в отношении понятия, содержания и назначения внутреннего контроля позволил сделать вывод, что в отечественной литературе присут- ствует путаница в понимании сущности и назначения внутреннего контроля и внутреннего аудита на основании того, что они считаются видами контроля и имеют различную природу, разные сферы использования, неодинаковое назначение [2, с. 63].

Внутренний контроль вуза подразумевает наличие внутри бюджетной организации надлежащей системы бухгалтерского учета, соответствующей контрольной среды, средств контроля и контрольных мероприятий, реализуемых учетными работниками данной организации в рамках эффективного управления вуза в целом.

Внутренний аудит является внутренним делом бюджетной организации или его внутренней процедурой по отношению к управлению вузом, достижению намеченных целей и задач.

Внутренний аудит вуза — это функция независимой оценки всех аспектов деятельности бюджетной организации, осуществляемая изнутри её и направленная на создание у руководства вуза уверенности в том, что существующая система контроля надежна и эффективна.

Если рассматривать зарубежный опыт, то в системе внутреннего контроля присутствуют:

-

— либо отделы (управления) внутреннего аудита;

-

— либо отделы внутреннего контроля.

И для некоторых экономических субъектов характерно дублирование деятельности структурами внутреннего аудита и службами внутреннего контроля.

Важно заметить, что именно руководство вуза, а не внутренние аудиторы или внутренние ревизоры, ответственно за создание и поддержание надежной и эффективной системы внутреннего контроля бюджетной организации.

Внутренний аудит является оценкой надежности и эффективности существующей системы внутреннего контроля, а внутренние аудиторы — людьми, призванными непредвзято и профессионально провести такую оценку.

Практический опыт показывает, что в организациях понятие системы внутреннего контроля отождествляется с понятием системы внутреннего аудита. Исходя из этого, такая система может организовываться одним из следующих способов:

-

1) в виде собственной службы внутреннего контроля/аудита;

-

2) использование аутсорсинга (полная или частичная передача функции внутреннего кон-троля/аудита специализированной компании или внешнему консультанту);

-

3) применение ко-сорсинга (создание органов внутреннего контроля/аудита внутри вуза, но в некоторых случаях привлечение экспертов специализированной организации или внешнего консультанта).

Каждый из перечисленных способов имеет свои достоинства и недостатки (табл. 1).

Таблица 1

Достоинства и недостатки способов организации системы внутреннего контроля в вузе

|

Способ организации системы внутреннего контроля |

Достоинства |

Недостатки |

|

Собственная служба внутреннего контроля |

|

|

|

Аутсорсинг |

|

— недостаточное понимание организации и взаимосвязи; — негативное влияние на систему управления талантами |

|

Ко-сорсинг |

|

|

На основании анализа вышеуказанных достоинств и недостатков, а также особенностей своего функционирования бюджетная организация принимает решение по выбору способа организации внутреннего контроля.

Следует отметить, что в ходе любой проверки обязательно возникают недостатки, для устранения которых необходимо использовать следующие рекомендации:

-

— создать график документооборота учреждения (возможно, как приложения к учетной политике);

-

— последовательно нумеровать первичные документы каждого вида в течение отчетного

периода (это нужно также для обеспечения поиска документов при необходимости и выявления отсутствующих документов);

-

— гасить первичные и оправдательные документы в установленных случаях (это необходимо во избежание повторного их использования);

-

— брошюровать документы в папки по окончании отчетного периода;

-

— организовать современный архив, сдавать папки с документами в архив по истечении сроков оперативного хранения документов, установленных графиком документооборота организации;

-

— своевременно составлять первичные документы и т. д.

Отдел внутреннего контроля изучает результаты финансово-хозяйственной деятельности вуза, разрабатывает рекомендации и предложения по его улучшению.

Например, первичные документы образовательной деятельности должны:

-

— оформляться в момент совершения хозяйственных операций или сразу после их окончания, иначе возрастает вероятность ошибочных записей и операция вообще может остаться не отраженной в учете;

-

— содержать обязательные реквизиты, установленные Законом о бухгалтерском учете;

-

— соответствовать типовым унифицированным формам, если таковые установлены;

-

— соответствовать формам документов, описанным в учетной политике организации (в случае, когда формы документов установлены учетной политикой вуза).

Кроме того, бухгалтерские справки, содержащие обоснование исправлений в случаях, когда в бухгалтерский учет вносятся исправления, специальные расчеты, должны быть изложены просто и ясно во избежание двусмысленного толкования.

По результатам проверки системы внутреннего контроля составляется соответствующий отчет, в котором отражаются:

-

— программа внутренней проверки, утвержденная приказом ректора;

-

— характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности вуза;

-

— виды, методы и приемы, способы, применяемые при проведении внутренней проверки;

-

— анализ соблюдения законодательных и нормативных актов РФ;

-

— выводы о результатах проведения мероприятий внутреннего контроля;

-

— размеры причиненного материального ущерба, другие последствия допущенных нарушений, а также виновных должностных лиц;

-

— описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по недопущению возможных ошибок в дальнейшей работе.

При включении в отчет выявленных недостатков, нарушений и злоупотреблений необходимо указать на то, какие нормативные акты нарушены, и на подлинные документы, подтверждающие достоверность сделанных в акте записей.

Например, если в приходном кассовом ордере (при получении суммы из банка в кассу) указана сумма, не соответствующая сумме по банковской выписке, то в акте следует указать номер, дату, сумму ПКО, номер листа кассовой книги, дату выписки банка, сумму, списанную с лицевого счета.

Работники образовательного учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной форме обязаны представить руководителю учреждения объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения внутреннего контроля.

Также работникам отдела внутреннего контроля в вузе следует принимать необходимые меры к укреплению кассовой, плановой, договорной и штатной дисциплины, соблюдению законности, предупреждению и пресечению бесхозяйственности, халатности, расточительства и злоупотреблений в расходовании денежных средств и материальных ценностей.

-

1. Ермишина О. Ф. К вопросу о формировании учетной политики бюджетной организации // I Междунар. науч.-практ. конференция «Наука в XXI веке». Направление «Новое в экономике и менеджменте». Краснодар, 2013. С. 31—40.

-

2. Ножкина Т. В. Роль и значение внутреннего контроля в государственном вузе // Вестн. КГТУ. 2010. № 14. С. 62—64.

-

3. Попова А. Д. Внутренний контроль в бюджетном образовательном учреждении // Финансовые исследования. 2012. № 3. С. 27—33.

Список литературы Организационные подходы к осуществлению внутреннего контроля в вузе

- Ермишина О.Ф. К вопросу о формировании учетной политики бюджетной организации//I Междунар. науч.-практ. конференция «Наука в XXI веке». Направление «Новое в экономике и менеджменте». Краснодар, 2013. С. 31-40.

- Ножкина Т.В. Роль и значение внутреннего контроля в государственном вузе//Вестн. КГТУ. 2010. № 14. С. 62-64.

- Попова А.Д. Внутренний контроль в бюджетном образовательном учреждении//Финансовые исследования. 2012. № 3. С. 27-33.