Органогенная прослойка кургана 5 (Чимишлийский район, Республика Молдова): состав и происхождение

Автор: Бабенко А.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 269, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения погребения 12 кургана 5, расположенного у северной окраины г. Чимишлия (Республика Молдова). Согласно элементам погребального обряда, захоронение относится к белозерской культуре. Конструкция погребальной камеры и инвентарь свидетельствуют об элитном статусе усопшего. Органогенная прослойка, обнаруженная над южным выкидом погребения, изучена с применением спорово-пыльцевого и сферулитного анализов. Слоистая структура образца, присутствие в спорово-пыльцевом спектре большого количества комков пыльцы и наличие сферулитов указывают на навозное происхождение органогенной прослойки. Спорово-пыльцевой спектр позволяет сделать предположение о совершении погребения в период с мая по июль. Возведение деревянных конструкций и использование навоза в погребальном сооружении, вероятнее всего, свидетельствуют об имитации жилища и привычной для погребенного обстановки.

Белозерская культура, органогенная прослойка, пыльцевой анализ, сферулитный анализ, республика молдова

Короткий адрес: https://sciup.org/143180156

IDR: 143180156 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.269.320-334

Текст научной статьи Органогенная прослойка кургана 5 (Чимишлийский район, Республика Молдова): состав и происхождение

Погребальные памятники являются важным, а порой и единственным источником информации о духовной культуре людей в прошлом и отражают их религиозные представления о вере в возможность продолжения жизни в потустороннем мире. На заключительном этапе позднего бронзового века носители белозерской культуры хоронили своих умерших как в грунтовых могильниках,

1 Микроскопические исследования проводились в рамках выполнения темы НИР ИА РАН № НИОКТР 122011200264-9 «Междисциплинарный подход в изучении становления и развития древних и средневековых антропогенных экосистем».

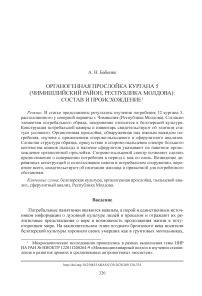

Рис. 1. Первый западный стратиграфический профиль с видом на органогенную прослойку (а) и погребение 12 кургана (b) 5 у г. Чимишлия так и в курганах. Большая часть изученных в Северном Причерноморье подкурганных захоронений финала той эпохи впущена в насыпи, возведенные в энеолите и бронзовом веке (Ромашко, 2013. С. 162). В их числе и курган 5, что расположен на левом берегу р. Когыльник в 1,3 км к северо-востоку от северной окраины г. Чимишлия (Республика Молдова).

Памятник был исследован в 2019 г. специалистами Национального агентства археологии Республики Молдова. Курган сложен из трех насыпей. Наиболее ранняя была воздвигнута над двумя погребениями культуры Чернавода I (поздний энеолит); вторая связана с погребением ямной культуры (ранний бронзовый век); третья имеет отношение к погребению белозерской культуры (№ 5/12). Вокруг него располагался материковый глинистый выкид в виде двух полуколец к северу и югу от погребальной камеры. В первом западном стратиграфическом профиле кургана выявлена органогенная прослойка, перекрывающая внешнюю часть южного выкида из этого погребения (рис. 1: а ). Над погребальным сооружением и материковым выкидом возведена земляная насыпь, состоящая из двух последовательных слоев. Первый (нижний), диаметром около 19 м, сложен из смешанного грунта темно-серого и желтоватого оттенков, а второй (верхний), диаметром около 35 м, – из плотной, однородной серо-черной почвы ( Popovici, Ciobanu , 2021. P. 37).

Археологические исследования в последние десятилетия все чаще сопровождаются применением естественно-научных методов, в том числе при изучении погребальных памятников. Это позволяет не только реконструировать природную обстановку той эпохи, когда было совершено погребение в кургане, но и получить дополнительную информацию об обрядах и ритуалах, конструктивных особенностях самого кургана, установить сезон захоронения и др. (см., например: Демкин и др ., 2012; Бабенко и др ., 2021; Berglund, Rosvold , 2021).

Цель данной работы – выявить особенности погребального обряда захоронения 12 и установить состав и происхождение органогенной прослойки кургана 5.

Материалы и методы

Погребение 12 . Захоронение белозерской культуры совершено в центральном секторе кургана 5 в 3,5 м к З – ЮЗ от центрального репера на глубине 40 см. Перекрытие погребальной камеры состояло примерно из 14 продольно расположенных плах. Их концы опирались на две деревянные балки на ступенях-уступах у северных и южных стенок ямы.

Могила – трапециевидной в плане формы, близкая к квадратной, с сильно закругленными углами и плоским дном, ее длина (север – юг) – 3,6 м, ширина (восток – запад) – 3,2 м, глубина от уровня обнаружения – 1,2 м. На дне погребальной камеры имелось квадратное деревянное сооружение срубного типа. Стены конструкции состояли как минимум из двух сохранившихся балок, расположенных одна над другой. Система углового зажима была выполнена впритык. Конец бревна заканчивается перпендикулярным бревном, которое продолжается немного наружу. Сохранившаяся высота сооружения – 0,30 м, длина северной стороны – 1,94 м, западной – 2,18 м, южной – 0,64 м и восточной – 1,64 м.

Реконструируемые размеры сооружения – 2,2 × 2,2 м. Дно камеры было покрыто циновкой, следы которой отмечены по всей поверхности дна могилы в виде разложившихся растительных остатков темно-коричневого цвета ( Popovici, Ciobanu , 2021. P. 27, 28).

Скелет погребенного мужчины находился в скорченном положении на спине с наклоном вправо, ориентирован черепом на юг (рис. 1: b ). Под скелетом находилась циновка из растительных волокон. Ноги погребенного были покрыты циновкой, структура плетения которой имела единые связывающие сегменты – каждая нить проходила над и под одной из других нитей. В северо-восточной части камеры выявлены остатки переносной деревянной платформы (носилки?), на которой находились кости мелкого рогатого скота и рядом с ними бронзовый нож; захоронение сопровождалось, кроме того, керамической квадратной фишкой и четырьмя сосудами (рис. 2) (Ibid. P. 108).

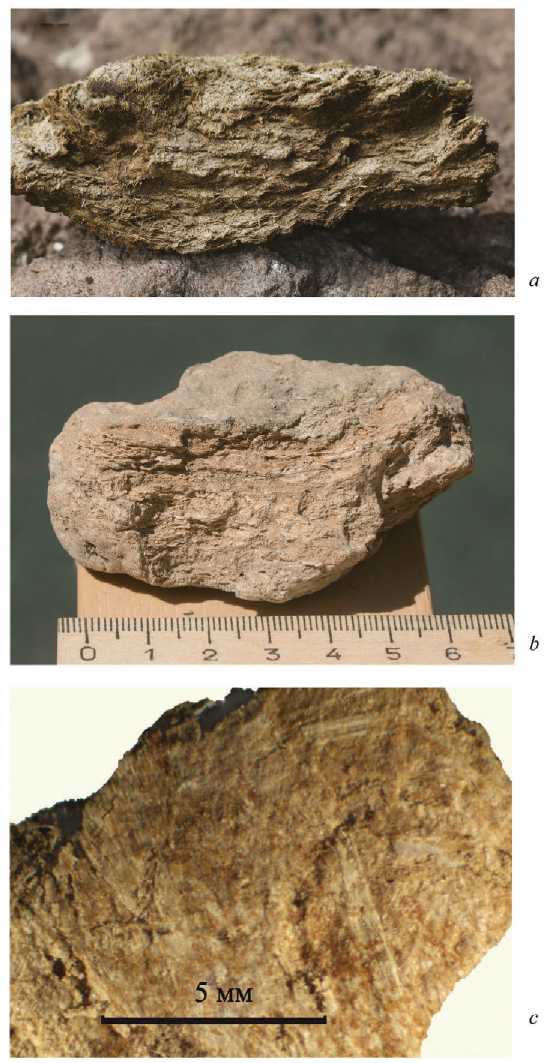

Органогенная прослойка . Как отмечено выше, органогенный слой перекрывал только внешнюю часть южного выкида погребения 12. На северном полукольце он не наблюдался. В профиле прослойка прослеживается на протяжении 3,40 м, ее максимальная мощность составляет 5 см. Цвет свежего среза варьирует от серого к светло-коричневому (Ibid. P. 27). Образец, отобранный из прослойки, на сломе имеет слоистую структуру (рис. 3: b ) и содержит минерализованные растительные остатки (рис. 3: c ).

Спорово-пыльцевой анализ . Для палинологического анализа отобрано 12 г образца. Пыльца и споры выделялись согласно стандартной сепарационной методике В. П. Гричука (Пыльцевой анализ, 1950. C. 32–35). При микроскопировании учитывались не только пыльцевые зерна и споры, но и непыльцевые пали-номорфы2. Для подсчета концентрации использовались таблетки, содержащие споры Lycopodium clavatum ( Stockmarr , 1973). При расчете процентной доли пыльцы за 100 % принималась сумма пыльцевых зерен древесных и травянистых растений. В образце подсчитано более 500 пыльцевых зерен.

Сферулитный анализ . Кроме палинологического анализа образец был исследован на наличие сферулитов, которые представляют собой радиально кристаллизованные образования карбоната кальция размером 5–15 мкм (до 25 мкм). Формируются сферулиты в тонком кишечнике в основном жвачных животных. В небольшом количестве они могут образовываться и у всеядных животных, людей и некоторых птиц. Сферулиты отсутствуют в экскрементах у плотоядных и травоядных, пищеварение которых происходит в слепой кишке (например, лошадь, кролик) ( Canti , 1997; 1998; 1999). Кроме того, присутствие/отсутствие сферулитов в навозе зависит от pH почвы, на которой росли растения, поедаемые животными. При изучении образцов с помощью сферулитного анализа также необходимо помнить, что сферулиты легко могут растворяться в воде ( Canti , 1999). Таким образом, сферулиты могут служить индикаторами присутствия на-

Рис. 2. Инвентарь погребения 12 кургана 5

a – бронзовый нож; b – керамическая фишка; с, d, e, f – сосуды

Рис. 3. Современный навоз ( а ) и образец из органогенной прослойки: слоистая структура ( b ) и минерализованные растительные остатки ( с )

воза в образцах из различных археологических объектов, однако их отсутствие не всегда может свидетельствовать об обратном.

Для проведения анализа растертый в ступке образец из органогенной прослойки (1 г) помещался на предметное стекло и после смешивания его с глицерином микроскопировался при увеличении 400 в кросс-поляризованном свете.

Результаты и обсуждение

Погребение белозерской культуры 5/12 выделяется среди других в этом кургане своими размерами и сложностью погребального обряда. Интерес представляет конструкция трапециевидной погребальной камеры, близкой к квадрату. По классификации С. М. Агульникова ( Агульников , 2003. С. 278, 279), ее можно отнести к 4-му типу погребальных камер белозерской культуры. Прямых аналогий перекрытию могильной камеры в погребальном обряде белозерской культуры неизвестно ( Popovici, Ciobanu , 2021. P. 82). Конструктивно похожее перекрытие, состоящее из тонких плах, расположенных поперек погребальной камеры, было обнаружено в кургане 3 могильника Хаджиллар на Нижнем Днестре ( Агульников, Курчатов , 1994. С. 4–8; Агульников , 2011. С. 278–293). Для деревянных конструкций погребений белозерской культуры характерны перекрытия, облицовка стен древесиной, угловые столбы и другие детали. При этом они зачастую связаны с канавками, сделанными вдоль стен ямы. Эти элементы, выявленные по отдельности или вместе, регистрируются в комплексах, считающихся «богатыми» ( Агульников , 2018. С. 117–129). Таким образом, принимая во внимание конструктивные элементы погребения 5/12, его можно рассматривать с точки зрения «богатых» погребальных комплексов, принадлежащих некоторым выдающимся представителям общины, оставившей могильник из Чимишлии. Положение и ориентация скелета характерны для большинства белозерских погребений ( Popovici, Ciobanu , 2021. P. 107, 108).

Бронзовый нож из погребения 5/12 можно отнести к типу H-4 по классификации Е. Н. Черных ( Черных , 1976. С. 113, 114). Три из четырех сосудов представляют собой черпаки больших размеров с вертикальной ручкой. Они схожи с белозерскими сосудами с ручками и со слегка выпуклым шаровидным туловом. В Северо-Западном Причерноморье три близких экземпляра известны в курганных могильниках Васильевка 5/2, Кочковатое 49/2 ( Ванчугов , 1990. С. 76, 77) и грунтовом погребении 30 у Казаклии ( Agulnikov , 1996. С. 33).

Погребальный комплекс 5/12 из Чимишлии, как отмечалось выше, типологически близок к известному погребению 1/3 из Хаджиллара, исследованному в 1992 г. (Агульников, Курчатов, 1994. С. 4–8). Здесь также изучена погребальная камера со сложным деревянным перекрытием. По ее периметру имелся глиняный помост, 4 столбовые ямки, а стенки были обшиты деревом. Погребенного сопровождали глиняная лощеная чаша, биметаллический кинжал и остатки деревянной чаши с серебряными заклепками. Деревянный сосуд датирован радиоуглеродным методом – HELA-4488 3006 ± 21 BP; 1375–1131 cal BC (2у) (Кашуба и др., 2020. С. 40, 41). Учитывая, что в погребальном комплексе 5/12 из Чимишлии имеется ряд сходных в конструктивном плане особенностей погребальной камеры с применением поперечного наката и преобладанием са-батиновских черт в керамике, этот комплекс датирован концом сабатиновской и ранней фазой белозерской культуры. Вместе с тем конструкция погребальной камеры уникальна и не имеет прямых аналогий на территории Северо-Западного Причерноморья (Popovici, Ciobanu, 2021. P. 109, 110, 129).

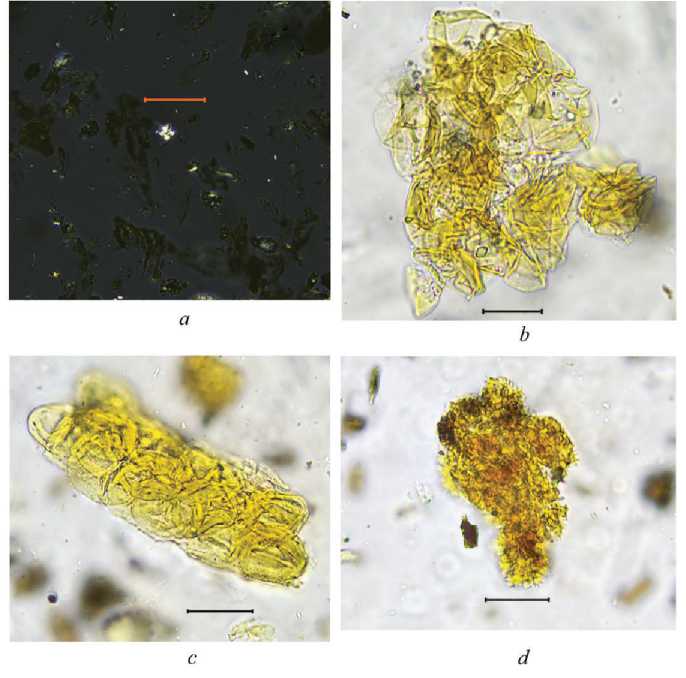

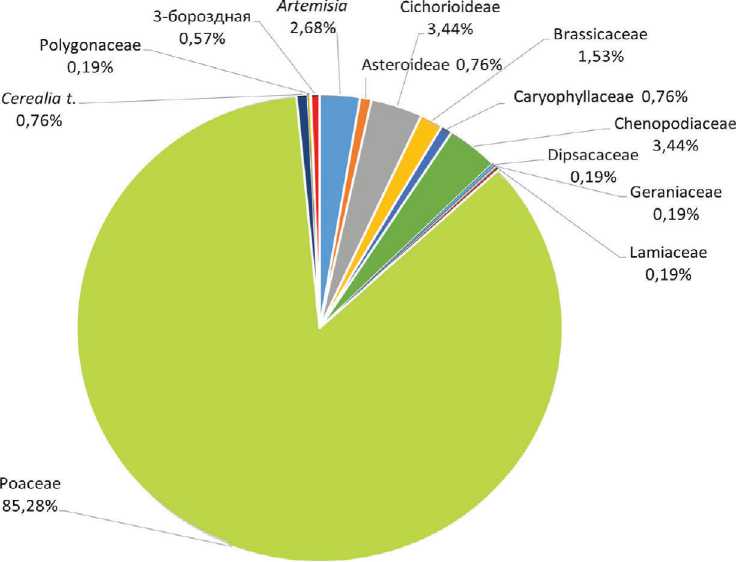

Уникальным погребение 5/12 делает и наличие органогенной прослойки. Проведенный сферулитный анализ образца из нее показал присутствие сферулитов (рис. 4: а ), что является доказательством присутствия навоза. Полученный в результате палинологического анализа спорово-пыльцевой спектр можно отнести к монодоминантному, так как 85 % составляют дикие злаки (Poaceae) (рис. 5). Пыльца других травянистых растений представлена 12 таксонами. Значимых величин достигают лишь маревые (Chenopodiaceae), астровые из трибы Cichorioideae, а также полынь ( Artemisia ) и капустные (Brassicaceae). Доля остальных таксонов не превышает 1 %. Пыльца древесных пород отсутствует. Концентрация пыльцы составляет 35 500 штук в одном грамме образца.

Образец содержит очень большое количество слипшейся в комки пыльцы. При микроскопировании препарата отмечено 42 таких комка: 37 – Poaceae (рис. 4: b, с ), 3 – Cichorioideae (рис. 4: d ) и по одному Brassicaceae и мелких трехбороздных пыльцевых зерен. Непыльцевые палиноморфы представлены спорами грибов, концентрация которых низкая и составляет 200 шт./г.

На территории Республики Молдова сочетаются степной и лесной зональные типы растительности, создающие ландшафт лесостепи на большей ее части. Курган 12 расположен в степной зоне, в пределах Буджакской северной разнотравно-типчаково-ковыльной степи ( Шабанова , 2012. С. 30; Шабанова и др ., 2014. С. 11). Согласно данным палинологического анализа археологических памятников на территории Украины, на заключительном этапе бронзового века значительных подвижек границ физико-географических зон в Северном Причерноморье не происходило, хотя материалы верхнего (постсрубного) горизонта поселения Глубокое Озеро 2 показывают некоторое увеличение роли степной растительности, близкой по составу к современным степям ( Ромашко , 2013. С. 122).

Спорово-пыльцевой спектр изученного образца не противоречит вышеизложенному и отражает степную растительность. Однако обращает на себя внимание спектр, характеризующийся бедным составом разнотравья, что связано, вероятно, с условиями его формирования. Наличие комков слипшейся пыльцы в образце может указывать на попадание в слой цветущих растений с бутонами, содержащими недозревшие пыльцевые зерна. Кроме того, комки пыльцы могут поступать в слой с экскрементами травоядных животных, поедающих растения с бутонами ( Florenzano , 2019). На второй вариант указывает также наличие сфе-рулитов в образце и слоистая структура прослойки. На рис. 3: a для сравнения представлена фотография современного высушенного навоза коровы. То есть органогенный слой, вероятнее всего, представляет собой минерализованный навоз травоядных животных. Небольшой размер растительных фрагментов, отсутствие семян в образце и наличие сферулитов свидетельствуют в пользу навоза крупного (КРС) и/или мелкого рогатого скота (МРС). В конском навозе

Рис. 4. Микроостатки из органогенной прослойки a – сферулит; b, с – комки пыльцы Poaceae; d – комок пыльцы Cichorioideae. Масштабный отрезок 20 мкм отсутствуют сферулиты (Canti, 1999). Коровы, козы и овцы относятся к жвачным животным, которые тщательно пережевывают и переваривают корм, поэтому в их навозе, в отличие от конского, редко встречаются целые семена и крупные растительные фрагменты (Akeret, Jaсomet, 1997; Wallace, Charles, 2013; Schepers, van Haaster, 2015; Spengler, 2019). Учитывая большую долю злаков и количество комков слипшейся пыльцы этих растений, можно предположить, что навоз сформировался в период массового их цветения. Согласно данным о современной растительности северной разнотравно-типчаково-ковыльной Буджакской степи, где расположен курган, период цветения злаков продолжается с марта по ноябрь (Гейдеман, 1975. С. 39–74), однако массово (79 %) злаки цветут в течение мая – июля. Вероятнее всего, навоз сформировался в пределах этих трех месяцев, или животных кормили сеном, собранным в этот период. В первом случае сезон погребения будет соответствовать сезону массового цветения злаков, во втором –

Рис. 5. Спорово-пыльцевой спектр органогенного образца сезон погребения установить невозможно. Низкая доля других ветроопыляемых растений и отсутствие пыльцы древесных пород, хотя бы в небольшом количестве, может указывать на то, что использовали не лежалый, а свежий навоз. О том, что навоз был свежим, свидетельствует и практически полное отсутствие спор грибов (Lee et al., 2022). Следовательно, погребение, вероятнее всего, было покрыто слоем навоза в указанные месяцы, а сам навозный слой был довольно быстро перекрыт грунтом.

Наличие в доступе навоза домашних животных у носителей белозерской культуры не противоречит археозоологическим материалам, так как скотоводство было ведущей отраслью хозяйства у племен богуславско-белозерской культуры в конце бронзового века. Согласно этим данным, на поселениях выявлены кости таких домашних животных, как лошадь, крупный и мелкий рогатый скот. Основу скотоводства Основой скотоводства являлся крупный рогатый скот: доля его костных остатков составляет в белозерской выборке 46–59 % (Ромашко, 2013. С. 126–127; Ванчугов, 2013. С. 331). По мнению ряда исследователей, животноводство обеспечивалось, вероятно, главным образом пассивным способом добычи кормов (Ромашко, 2013. С. 127), т. е. без заготовки сена. Данное предположение не противоречит зарубежным исследованиям, согласно которым на территории Европы содержание домашних животных в большей степени на подножном корму практиковалось с неолита до железного века, а в некоторых регионах и до XVIII в. (Hejcman et al., 2014). Таким образом, можно сказать, что сезон погребения соответствует периоду массового цветения злаков (см. выше). Кроме того, есть предположение об отгонном скотоводстве в соседних регионах Причерноморских степей в рассматриваемый период (Пустовалов, 2002. С. 104). Вероятно, представители богуславско-белозерской культуры использовали разнотравно-типчаково-ковыльные степи в качестве летних пастбищ, а в зимний период выпасали животных в пойменных участках речных долин (Ромашко, 2013. С. 127). Данное высказывание также не противоречит выдвинутой гипотезе об использовании поздневесеннего-летнего навоза в погребальной практике.

Таким образом, изученная органогенная прослойка представляет, вероятнее всего, летний навоз КРС и/или МРС. Для подтверждения или опровержения высказанного предположения необходимо дальнейшее изучение подобного рода прослоек на других памятниках белозерской культуры.

В какой-то степени комплекс погребения 5/12 во многом повторяет форму жилых сооружений позднего бронзового века в Северо-Западном Причерноморье. Погребальные конструкции из дерева либо углубленные с деревянными деталями известны в ряде культур эпохи бронзы и по характеру устройства имеют много общего с жилищами. Представление о могиле как о жилище, доме мертвых проявляется в деревянных конструкциях, имитирующих жилище ( Ляшко , 1994. С. 136, 137. Рис. 39: 1, 2, 138 ; 40). Законсервированные в пространстве погребальной камеры подобные деревянные детали являются наиболее достоверными источниками для реконструкции как погребального обряда, так и, возможно, домостроительства позднего бронзового века.

В качестве примера можно привести наблюдения, сделанные в процессе исследования поселений с «зольниками» у с. Одайя-Мичурин, расположенного на севере Пруто-Днестровского междуречья (Республика Молдова). Так, в процессе первой фазы застройки жилых и хозяйственных комплексов могло использоваться дерево, столбы, вкопанные в землю, легкие наземные надстройки на поверхности земли. Все они сооружались из деревянных каркасов, обмазанных глиной с примесью навоза и органических материалов (солома, камыш и пр.). В свою очередь, каждая группа конструкций ограждалась небольшими рвами и деревянными изгородями ( Сава, Кайзер , 2011. С. 426). Внутри и на поверхности подобных пространств скапливался навоз, который в процессе гниения и/или минерализации образовывал культурный слой. Не исключено, что в ряде случаев на изученных памятниках белозерской культуры минерализованный навоз, внешне напоминающий золу (см. рис. 3), мог описываться исследователями в качестве «зольников». На памятниках белозерской культуры, возможно, ранее описывалось использование навоза животных не только в домостроительстве, но и при совершении погребального обряда. Так, в погребении 1 кургана 1 у с. Казаклия отмечено, что выступающая на поверхность часть деревянного склепа над уровнем древней дневной поверхности была обложена слоем материковой глины, перемешанной с органическими элементами, а затем перекрыта курганной насыпью ( Чеботаренко , 1982. С. 137–145). Возможно, что органическими элементами являлся навоз.

Заключение

Тип погребальной камеры и его конструктивные элементы, положение и ориентация скелета, инвентарь свидетельствуют о принадлежности погребения 5/12 к выдающимся представителям общины белозерской культуры.

Впервые с помощью археобиологических методов доказано использование навоза в погребальной практике этой культуры. Наличие сферулитов указывает на принадлежность навоза КРС и/или МРС. Доминирование в спорово-пыльцевом спектре пыльцы диких злаков и присутствие большого количества комков этой пыльцы, отсутствие пыльцы древесных пород и низкая концентрация спор грибов позволяют сделать предположение об использовании свежего навоза и совершении погребения в период с мая по июль.

Использование навоза, а также деревянных конструкций при возведении сложных погребальных сооружений, предназначенных для элит эпохи финальной бронзы, возможно, на символическом уровне представлялось как имитация жилища, той привычной обстановки, в которой прошла жизнь погребенного.

Благодарности

Автор выражает глубокую признательность Сергею Поповичу за предоставленные материалы и помощь в написании статьи.

Список литературы Органогенная прослойка кургана 5 (Чимишлийский район, Республика Молдова): состав и происхождение

- Агульников С. М., 2003. Погребальный обряд Казаклийского могильника Белозерской культуры // Interferenţe cultural-cronologice in spaţiul Nord-Pontic. Chişinău: Bons Offices. С. 139–164.

- Агульников С. М., 2011. Могильник Белозерской культуры у с. Хаджиллар в Юго-Восточном Буджаке // Материалы по археологии Северного Причерноморья. Вып. 12. Одесса. С. 278–294.

- Агульников С. М., 2018. К вопросу о социальной структуре белозерского общества Нижнего Подунавья // Народы и культуры Нижнего Дуная в древности: материалы Междунар. конф. (Измаил – Орловка, 23–26 августа 2018 г.) / Отв. ред. И. В. Бруяко. Измаил: Одесский археолог. музей Нац. акад. наук Украины. С. 117–129.

- Агульников С. М., Курчатов С. И., 1994. Курган белозерского времени у с. Хаджиллар в Нижнем Поднестровье // Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья. 2. Запорожье: Запорожский гос. ун-т. С. 4–8.

- Бабенко А. Н., Албегова З. Х., Успенский П. С., 2021. Палинологические исследования артефактов из катакомб № 97 и 98 Даргавского могильника: анализ и интерпретация // КСИА. Вып. 263. С. 91–104.

- Ванчугов В. П., 1990. Белозерские памятники в Северо-Западном Причерноморье: Проблемы формирования белозерской культуры. Киев: Наукова думка. 162 с.

- Ванчугов В. П., 2013. Белозерская культура // Древние культуры Северо-Западного Причерноморья (к 95-летию Национальной академии наук Украины) / Ред.: И. В. Бруяко, Т. Л. Самойлова. Одесса: СМИЛ. С. 316–334.

- Гейдеман Т. С., 1975. Определитель высших растений Молдавской ССР. Кишинев: Штиинца. 576 с.

- Демкин В. А., Клепиков В. М., Удальцов С. Н., Демкина Т. С., Ельцов М. В., 2012. Новые аспекты естественно-научных исследований курганов сухих степей Нижнего Поволжья // Вестник археологии, антропологии и этнографии. № 1 (16). С. 121–135.

- Кашуба М. Т., Агульников С. М., Кулькова М. А., 2020. Новое о погребении белозерской культуры Хаджиллар (Молдавия) в свете радиоуглеродного датирования // Радиоуглерод в археологии и палеоэкологии: Прошлое, настоящее, будущее: материалы Междунар. конф., посвящ. 80-летию ст. науч. сотр. ИИМК РАН, канд. химич. наук Ганны Ивановны Зайцевой. СПб.: ИИМК РАН: Рос. гос. пед. ун-т; Самара: Самарский гос. соц.-пед. ун-т: Порто-принт. С. 40–41.

- Ляшко С. Н., 1994. Деревообрабатывающее ремесло в эпоху бронзы // Ремесло эпохи энеолита – бронзы на Украине / Отв. ред. И. Т. Черняков. Киев: Наукова думка. С. 133–152.

- Пустовалов С. Ж., 2002. Развитие скотоводческой экономики в Северном Причерноморье в эпоху неолита – поздней бронзы // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья (V тыс. до н. э. – V век н. э.): материалы III Междунар. конф. Тирасполь: Археология. С. 101–104.

- Пыльцевой анализ / Под ред. И. Я. Покровской. М.: Госгеолиздат, 1950. 572 с.

- Ромашко В. А., 2013. Заключительный этап позднего бронзового века Левобережной Украины (по материалам богуславско-белозерской культуры). Киев: КНТ. 592 с.

- Сава Е., Кайзер Е., 2011. Поселение с «зольниками» у села Одая – Мичурин, Республика Молдова: (археологические и естественнонаучные исследования). Chișinău: Bons Offices. 532 с.

- Чеботаренко Г. Ф., 1982. Курган X–IX вв. у с. Казаклия // Археологические исследования в Молдавии в 1977–1978 гг. Кишинев: Штиинца. С. 137–145.

- Черных Е. Н., 1976. Древняя металлообработка на Юго-Западе СССР. М.: Наука. 301 с.

- Шабанова Г. А., 2012. Степная растительность Республики Молдова. Кишинев: Eco-TIRAS. 240 с.

- Шабанова Г. А., Изверская Т. Д., Гендов В. С., 2014. Флора и растительность Буджакских степей Республики Молдова. Кишинев: Eco-TIRAS. 324 c.

- Agulnikov S., 1996. Necropola culturii Belozerka de la Cazaclia. București: Institutul Român de Tracologie. 115 р. (Bibliotheca Thracologica; t. XIV.)

- Akeret Ö., Jaсomet S., 1997. Analysis of plant macrofossils in goat/sheep faeces from the Neolithic lake shore settlement of Horgen Scheller – an indication of prehistoric transhumance? // Vegetation History and Archaeobotany. Vol. 6. P. 235–239.

- Berglund B., Rosvold J., 2021. Microscopic identification of feathers from 7th century boat burials at Valsgärdein Central Sweden: Specialized long-distance feather trade or local bird use? // Journal of Archaeological Science: Reports. Vol. 36. 102828.

- Canti M. G., 1997. An investigation of microscopic calcareous spherulites from herbivore dungs // Journal of Archaeological Science. Vol. 24. Iss. 3. P. 219–231.

- Canti M. G., 1998. The micromorphological identification of faecal spherulites from archaeological and modern materials // Journal of Archaeological Science. Vol. 25. Iss. 5. P. 435–444.

- Canti M. G., 1999. The production and preservation of faecal spherulites: animals, environment and taphonomy // Journal of Archaeological Science. Vol. 26. Iss. 3. P. 51–58.

- Florenzano A., 2019. The History of Pastoral Activities in S. Italy Inferred from Palynology: A Long- Term Perspective to Support Biodiversity Awareness // Sustainability. Vol. 11. P. 404–424.

- Hejcman M., Hejcmanová P., Stejskalová M., Pavlu V., 2014. Nutritive value of winter-collected annual twigs of main European woody species, mistletoe and ivy and its possible consequences for winter foddering of livestock in prehistory // Holocene. Vol. 24. Iss. 6. P. 659–667.

- Lee C. M., van Geel B., Gosling W. D., 2022. On the Use of Spores of Coprophilous Fungi Preserved in Sediments to Indicate Past Herbivore Presence // Quaternary. Vol. 5. № 3. P. 30–53.

- Popovici S., Ciobanu I., 2021. Cercetări arheologice la Cimișlia (1969, 2015, 2019). Chișinău: Bons Offices. 225 p.

- Shepers M., van Haaster H., 2015. Dung matters: An experimental study into the effectiveness of using dung from hay-fed livestock to reconstruct local vegetation // Environmental Archaeology. Vol. 20, 1. P. 66–81.

- Shumilovskikh L. S., van Geel B., 2020. Non-Pollen Palynomorphs // Handbook for the Analysis of Micro-Particles in Archaeological Samples. Cham: Springer. P. 65–94.

- Spengler III R. N., 2019. Dung burning in the archaeobotanical record of West Asia: where are we now? // Vegetation History and Archaeobotany. Vol. 28. 3. P. 215–227.

- Stockmarr J., 1973. Determination of spore concentration with an electronic particle counter // Danmarks Geologiske Undersøgelse, Årbog. Vol. 1972. P. 87–89.

- Wallace M., Charles M., 2013. What goes in does not always come out: The impact of the ruminant digestive system of sheep on plant material, and its importance for the interpretation of dung-derived archaeobotanical assemblages // Journal of Environmental Archaeology. Vol. 18, 1. P. 18–30.