Органосохраняющие методы хирургического лечения взрослых пациентов молодого возраста с наличием фемороацетабулярного импиджмента, дисплазии тазобедренного сустава и ретроверсии вертлужной впадины. Литературный обзор

Автор: Черкасов В.С., Плиев Д.Г., Коваленко А.Н., Синеокий А.Д., Гуацаев М.С., Айрапетов Г.А., Дзампаев К.А.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Обзор литературы

Статья в выпуске: 3 (61), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Органосохраняющая хирургия тазобедренного сустава у взрослых пациентов молодого возраста с наличием различной патологии тазобедренного сустава (фемороацетабулярный импиджмент, симптоматическая дисплазия, ретроверсия вертлужной впадины) является актуальной темой в современной ортопедической хирургии, направленной на предотвращение раннего остеоартроза и сохранение качества жизни. Цель исследования. Систематизировать данные о современном состоянии методов лечения, входящих в понятие органосохраняющая хирургия тазобедренного сустава, оценить их эффективность, осложнения и перспективы развития. Материалы и методы. Проведен анализ научных работ из баз PubMed, Scopus, Web of Science, e-Library. Отбор статей осуществлялся по критериям релевантности, уровня доказательности, клинической значимости. Включены метаанализы, рандомизированные исследования, обзоры и оригинАльные работы. Результаты. Артроскопия эффективна при лечении фемороацетабулярного импиджмента, но ограничена при выраженной ретроверсии вертлужной впадины и дисплазии. Хирургический вывих бедра (по Ganz) повзоляет осуществлять коррекцию при выраженной Cam деформации или массивного разрыва губы вертлужной впадины с минимальным риском аваскулярного некроза хирургам, не владеющим артроскопией тазобедренного сустава. Периацетабулярная остеотомия (ПАО) – золотой стандарт лечения симптоматической дисплазии, демонстрирующий хорошую выживаемость сустава через 15 лет. Основные осложнения: неврологические нарушения, ошибки коррекции, переломы таза. Современные технологии (3D-планирование) позволяют точность вмешательств. Однако, несмотря на прогресс, остаются вызовы: стандартизация протоколов, минимизация осложнений, индивидуализация подходов. Интеграция цифровых технологий и биомеханических исследований позволит расширить показания к органосохраняющим операциям.

Периацетабулярная остеотомия, фемороацетабулярный импиджмент, органосохраняющая хирургия

Короткий адрес: https://sciup.org/142246168

IDR: 142246168 | УДК: 616.728.2-007.17-089.85 | DOI: 10/17238/issn2226-2016.2025.3.83-90

Текст научной статьи Органосохраняющие методы хирургического лечения взрослых пациентов молодого возраста с наличием фемороацетабулярного импиджмента, дисплазии тазобедренного сустава и ретроверсии вертлужной впадины. Литературный обзор

Проявление остеоартроза у пациентов молодого возраста негативно сказывается на их физической и трудовой активности, снижает качество их жизни и приводит к полной инвалидизации. В случаях тяжелого остеоартроза с целью устранения болевого синдрома пациентам молодого возраста проводят операцию эндопротезирования тазобедренного сустава, которая в дальнейшем требует ограничения нагрузок и объёма движений, а также характеризуется высоким процентом ревизионных вмешательств в течение 10 лет после операции в связи с быстрым износом компонентов. Результаты исследований показывают, что для пациентов, которым на момент первичной операции было менее 60 лет, риск повторного вмешательства значительно возрастает. Ревизионная хирургия проводится каждому третьему пациенту в возрастной группе 50–55 лет [1].

В качестве одного из ведущих прекурсоров развития остеоартроза тазобедренного сустава у пациентов молодого возраста в настоящее время выделяют врожденную дисплазию тазобедренного сустава, фемороацетабулярный импиджмент, а также ретроверсию вертлужной впадины. Определенные анатомические особенности вертлужной впадины и проксимального отдела бедренной кости при данных патологиях приводят к нарушению конгруэнтности тазобедренного сустава, эти аномалии характеризуются неравномерным распределе- нием контактной нагрузки в области тазобедренного сустава и, как показали авторы в исследованиях с использованием гадолиния, со временем приводят к повреждению суставного хряща, суставной губы и прочих внутрисуставных структур, вызывая развитие остеоартроза. Такой каскад патологических изменений в тазобедренном суставе рассматривается в рамках концепции механической теории развития коксартроза [2–4].

Общепризнанным является факт, что при своевременном выявлении патологических изменений в области тазобедренного сустава у взрослых пациентов молодого возраста - хирургическая коррекция данных анатомических аномалий значительно снижает риск развития остеоартроза в дальнейшем [2;5-7]. Данное направление в ортопедии получило название органосохраняющей хирургии тазобедренного сустава.

В настоящее время существует достаточное количество вариантов хирургического лечения патологии тазобедренного сустава у взрослых пациентов молодого возраста. Среди них выделяют: артроскопию тазобедренного сустава, процедуру хирургического вывиха бедренной кости, а также остеотомии таза. Каждый из названных видов оперативных вмешательств имеет свои показания и возможности для коррекции анатомических аномалий в области тазобедренного сустава.

Артроскопия тазобедренного сустава

Артроскопия тазобедренного сустава является методом малоинвазивного вмешательства, который в последние деся- тилетия получил своё активное развитие [8] благодаря тому, что позволяет под эндоскопическим контролем воздействовать не только на мягкотканные внутрисуставные структуры, но и производить коррекцию определенных костных изменений в области тазобедренного сустава. Так, при фемороа-цетабулярном импиджменте типа cam имеется возможность устранения костного образования в месте перехода шейки бедренной кости в головку, не прибегая к значительному травмированию окружающих тканей, что позволяет пациенту быстрее реабилитироваться. При импиджменте типа pincer и ретроверсии вертлужной впадины небольшой степени под артроскопическим контролем можно корректировать размеры краев вертлужной впадины [9, 10].

Роль артроскопии тазобедренного сустава при дисплазии тазобедренного сустава у взрослых пациентов молодого возраста не вполне определена. Однако, у данных пациентов, так же, как и у пациентов с фемороацетабулярным импиджментом часто определяются повреждения суставной губы вертлужной впадины [11]. В соответствии с этими данными, у пациентов с неярко выраженной дисплазией тазобедренного сустава легкой степени (пограничной дисплазией) и у пациентов с фемороацетабулярным импиджментом артроскопический шов суставной губы вертлужной впадины может быть рассмотрен как один из актуальных методов лечения данного состояния [12, 13]. Оценка клинических результатов этой методики, проведенная Domb с соавт. [14] оптимистична: в течение как минимум 5 лет наблюдения у пациентов с “пограничной” дисплазией (значение угла Wiberg от 18° до 25°), которым был выполнен артроскопический шов суставной губы вертлужной впадины или пластика суставной капсулы, наблюдалось значительное улучшение показателей mHHS (85.9±12.1), NAHS (87.3±9.8) и HOS-SSS (70.8±19.5), повторные артроскопические вмешательства потребовались в 19 % случаев, и никто из пациентов не нуждался в проведении тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. Zeman c соавт. провели проспективное мультицентровое исследование, в которое были включены данные о 908 пациентах, которым выполнялась артроскопия тазобедренного сустава, и пришли к следующим выводам: общая частота осложнений составила 7,3 % (67/908 случаев), незначительные осложнения – 4,9 % (45/908 случаев), серьезные осложнения – 2,4 %

(22/908 случаев). Наиболее частыми тяжелыми осложнениями были ятрогенное повреждение хряща и поломка инструмента, а наиболее частыми мелкими осложнениями – гипостезия промежности и гетеротопическая оссификация. Частота конверсии в тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава составила 4,2 % (39/908 пациентов) [15].

Maldonado с соавт. [16] справедливо отмечают, что проведение артроскопии тазобедренного сустава ограничено очень узкими показаниями, и важно помнить, что такие оперативные вмешательства должны выполняться опытными хирургами. Данный метод лечения требует необходимых навыков про- ведения артроскопических операций с использованием 70 градусного артроскопа, что может представлять определенные трудности даже у врачей, занимающихся артроскопической хирургией коленного и плечевого суставов.

Метод хирургического вывиха бедренной кости

Техника хирургического вывиха головки бедренной кости с использованием флип-остеотомии большого вертела получила свое распространение благодаря швейцарскому доктору R. Ganz. [17, 18] Данный вид оперативного вмешательства позволяет под непосредственным визуальным контролем произвести коррекцию внутрисуставных изменений тазобедренного сустава. При выполнении хирургического вывиха головки бедренной кости имеется возможность коррекции деформаций вертлужной впадины и проксимального отдела бедренной кости при фемороацетабулярном импиджменте, а также выполнения открытого шва суставной губы вертлужной впадины.

Преимуществом методики выполнения хирургического вывиха бедренной кости, предложенной R. Ganz является тот факт, что при выполнении данного оперативного вмешательства риск развития аваскулярного некроза головки бедренной кости минимален [19], что было подтверждено исследованием с использованием лазерной доплеровской флоуметрии [20].

Данный вид оперативного лечения можно рассматривать, как альтернативу выполнению артроскопического вмешательства. Например, Ahmad с соавт. в своем исследовании заявляет, что операция хирургического вывиха бедра более эффективна, чем артроскопия, для проведения большой степени коррекции краев вертлужной впадины при фемороацетабулярном импин-джменте типа pincer [21]. Zhang с соавт. провели мета-анализ и также показали, что артроскопия тазобедренного сустава приводила к меньшей коррекции угла альфа у пациентов с фемороацетабулярным импиджментом типа cam, нежели хирургический вывих головки бедренной кости [22].

Не смотря на всю привлекательность данного метода лечения в качестве способа коррекции выраженной деформации при фемороацетабулярном импиджменте, следует учитывать риски таких осложнений, как формирование ложного сустава в области большого вертела, а также возможной гетеротопической оссификации, адгезивного капсулита и мышечной слабости, возникающих после хирургического вывиха головки бедренной кости [23, 24, 25].

Остеотомии таза

Это хирургические операции, направленные на изменение соотношения костей таза, для коррекции положения и формы вертлужной впадины с целью повышения стабильности и равномерного распределения нагрузки в тазобедренном суставе. Все остеотомии таза делятся на две основные группы в зависимости от целей и характера вмешательства:

– реориентирующие остеотомии, направленные на сохранение тазобедренного сустава путем переориентирования положения вертлужной впадины для восстановления адек- ватной конгруэнтности без изменения её формы. К таким остеотомиям относят: тройную остеотомию (по Steel или Tönnis), периацетабулярную остеотомию по Ganz.

– реформирующие (ацетабулопластические) операции, где улучшение конгруэнтности тазобедренного сустава достигается за счет изменения формы самой вертлужной впадины. Чаще всего это производится за счёт аугментации костным трансплантатом. Примерами данных вмешательств являются ацетабулопластики по Salter, Dega, Pemberton.

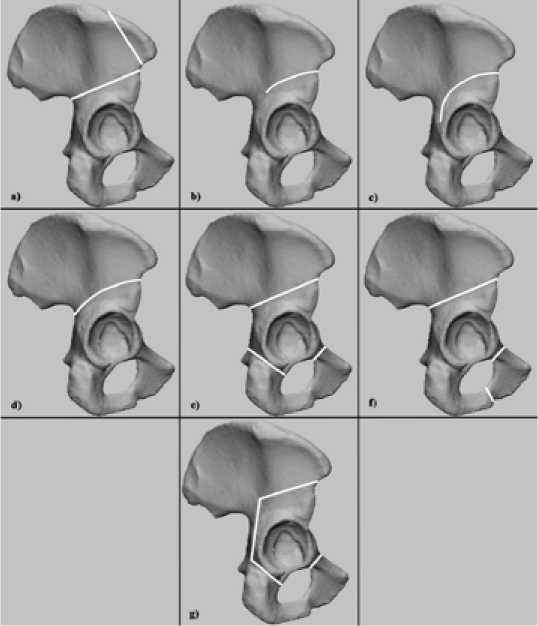

Остеотомии таза играют ключевую роль в лечении дисплазии тазобедренного сустава, предлагая различные подходы в зависимости от возраста пациента, степени дисплазии и анатомических особенностей. Каждая из существующих остеотомий (Рис. 1) – Salter, Pemberton, Dega, Steel, Tönnis, San Diego и Chiari – имеют свои уникальные особенности, показания и технические нюансы.

Однако, почти все тазовые остеотомии выполняются, когда триангулярный хрящ еще не закрыт, и их применение возможно исключительно в детском возрасте. Поэтому единственным актуальным видом оперативного вмешательства у взрослых пациентов молодого возраста является периаце-табулярная остеотомия.

Рисунок 1. Различные виды остеотомий таза: a) по Salter;

b) остеотомия Dega; c) по Pemberton; d) остеотомия San Diego; e) тройная остеотомия Tönnis; f). тройная остеотомия по Steel; g) периацетабулярная остеотомия по Ganz

История создания периацетабулярной остеотомии (ПАО) тесно связана с именем швейцарского ортопеда Рейнхоль-да Ганца, который впервые разработал и описал эту методику. Он и его коллеги в Университете Берна (Швейцария) искали более эффективный способ коррекции дисплазии, который бы сохранял стабильность таза и позволял точно реориентировать вертлужную впадину. В итоге в 1984 г. они выполнили первую периацетабулярную остеотомию, а уже в 1988 г. опубликовали первую статью в журнале Clinical Orthopaedics and Related Research [26], в которой описали технику данной операции, а также представили результаты лечения по данной методике первых 75 пациентов. Первые результаты были обнадёживающими, но операция требовала длительного времени выполнения (до 5,5 часов) и сопровождалась значительной кровопотерей (в среднем 3000 мл). Однако после выполнения 18 операций время процедуры сократилось до 2,5 часов, а кровопотеря уменьшилась до 800 мл. Периацетабулярная остеотомия стала революцией в хирургии тазобедренного сустава, так как она позволила эффективно корректировать деформации вертлужной впадины, сохраняя при этом стабильность тазового кольца и минимизируя риски осложнений.

Основными преимуществами нового метода лечения явились [27–29]:

-

– сохранение задней колонны таза, что обеспечивает сохранение формы тазового кольца и придает большую стабильность в сравнении с другими видами остеотомий;

-

– минимизация повреждения сосудов, питающих вертлужную впадину, благодаря чему снижается риск аваскулярного некроза;

– широкие возможности выполнения многоплоскостной коррекции положения вертлужной впадины из единого доступа.

Изначально в качестве основного показания к проведению периацетабулярной остеотомии выступало наличие симптоматической дисплазии тазобедренного сустава, однако в настоящее время данное оперативное вмешательство выполняется у пациентов с ретроверсией вертлужной впадины, а также в случаях наличия фемороацетабулярного импид-жмента типа pincer, устранение которого артроскопически не представляется возможным [30–32].

Выживаемость тазобедренного сустава после выполнения периацетабулярной остеотомии авторами различных исследований оценена в периоде 5, 10, 20 и 30 лет наблюдений. В исследовании Clohisy с соавт. [33] говорится о конверсии в эндопротезирование в 0-17 % случаев при сроке наблюдения от 2,8 до 11 лет. Tan с соавт. [34] в своём мета-анализе сообщают, что 5-летняя выживаемость составила 96.1 % (95 % ДИ: 94.9–97.3 %), 10-летняя – 91.3 % (95 % ДИ: 87.7–94.8 %), 15-летняя выживаемость тазобедренного сустава после периацетабулярной остеотомии оценивается на уровне 85.0 % (95 % ДИ: 78.9–91.1 %), а 20-летняя – 67.6 % (95 % ДИ: 53.9–81.3 %). Lerch с соавт. [35]

заключают, что приблизительно 29 % пациентов не нуждаются в конверсии в эндопротезирование через 30 лет после проведения периацетабулярной остеотомии.

Авторы выделяют несколько основных факторов, влияющих на успех проведения периацетабулярной остеотомии. В долгосрочных исследованиях показано, что пациенты с адекватной конгруэнтностью сустава имели значительно более высокую выживаемость сустава после выполнения периацетабулярной остеотомии [36]. Наличие умеренной дисплазии на дооперационном этапе ассоциируется с лучшими результатами по сравнению с тяжелыми случаями. Пациенты с наличием признаков остеоартроза по данным рентгенографии и МРТ имеют более низкие шансы на благоприятный исход [35, 37]. Выживаемость тазобедренного сустава зависит также от точности коррекции положения вертлужной впадины: недостаточное покрытие головки бедренной кости, возникающее при недокоррекции положения вертлужной впадины приводит к перегрузке краевых отделов сустава, что увеличивает риск развития остеоартроза, в противоположность – гиперкоррекция является причиной возникновения импинджмент-синдрома типа pincer, который так же может служить причиной кок-сартроза [34, 38]. Christoph E Albers с соавт. в своем исследовании обозначили, что послеоперационные признаки недокоррекции (индекс экструзии головки бедренной кости >27 %, значение угла Tonnis >14o) в среднем повышают риск конверсии в эндопротезирование в среднем в 2,3 раза, наличие послеоперационной ретроверсии вертлужной впадины увеличивает риск эндопротезирования в 3,3 раза, а признаки гиперкоррекции увеличивают данный риск в 1,9 раза [39]. Важным фактором, значимо влияющим на выживаемость тазобедренного сустава после остеотомии, является также возраст. Доказано, что количество случаев конверсии в эндопротезирование статистически выше среди пациентов старше 35 лет [30, 34, 40].

Общая частота осложнений, возникших после проведения периацетабулярной остеотомии колеблется от 5,9 % до 45 % [30, 34]. Среди осложнений, оказывающих влияние на результат проведения данного оперативного вмешательства, наиболее часто описываются неврологические, внесустав-ные переломы и формирование ложных суставов, недостатки коррекции положения фрагмента вертлужной впадины и инфекционные осложнения.

Наиболее частым осложнением различными авторами указывается повреждение латерального кожного нерва бедра (до 30 %) [30, 33]. К значительно более редким неврологическим нарушениям относят послеоперационную невропатию седалищного нерва (от 0 % до 1,6 %) и отдельные случаи повреждения бедренного нерва (до 0,5 %) [41]. Неврологические нарушения после периацетабулярной остеотомии обычно носят нестойкий характер и легко поддаются консервативным методам лечения.

Внесуставные переломы костей таза, возникающие во время или после периацетабулярной остеотомии, могут приводить к снижению стабильности фрагмента вертлужной впадины, что может явиться причиной плохих клинических и рентгенологических результатов. Среди таких переломов наиболее часто упоминается переломы нижней ветви лонной кости и переломы задней колонны таза. Общее количество осложнений данного типа находится на уровне 5,28 % [42]. Формирование ложных суставов в 0,24 – 2,21 % [33, 43].

Инфекционные осложнения крайне редки для данного оперативного вмешательства: глубокая инфекция области хирургического вмешательства встречается в 0,59–0,69 %, поверхностная описывается на уровне 0,89–1,03 % случаев. [34, 43].

Описаны также случаи развития гетеротопической оссифи-кации, возникающие как следствие периацетабулярной остеотомии (2.7 %) [43]. У большинства пациентов это осложнение протекало бессимптомно и не требовало дальнейшего лечения.

Ошибки коррекции положения фрагмента вертлужной впадины относят к наиболее частым серьезным осложнениям периацетабулярной остеотомии, способным привести к неудовлетворительным результатам. Так, было показано, что значение индекса экструзии головки бедренной кости менее 20 % может являться прогностическим критерием плохого результата, также как и положительный передний импиджмент тест, возникающий при формировании ретроверсии вертлужной впадины при гиперкоррекции [38]. Novais E. N. с соавт., оценив послеоперационно у пациентов значения угла Wiberg, индекса экструзии головки бедренной кости и иные показатели, пришли к выводу, что недокоррекция встречается чаще, чем гиперкоррекция 22 % и 2 %, соответственно (95 % ДИ:11 %–27 %; p<0.001) [44]. К ошибкам коррекции можно также отнести чрезмерную медиализацию фрагмента вертлужной впадины, в результате которой происходит увеличение нагрузки на сустав и развитие остеоартроза. Однако в оригинальной работе, где была описана техника ПАО, R. Ganz и соавт. указывали, что медиализация может быть частью хирургической стратегии для улучшения покрытия головки бедренной кости.

Периацетабулярная остеотомия получила своё широкое распространение, показав отличные результаты. Однако несмотря на это, все еще остается нерешённым вопрос точности коррекции положения ацетабулярного фрагмента. В исследованиях отмечается, что четкое предоперационное планирование с использованием компьютерных 3D-моделей при лечении патологии таза позволяет сократить время операции и повысить точность восстановления анатомии вертлужной впадины [45]. Основываясь на этом, можно предположить, что применение аддитивных технологий даст не просто качественное улучшение точности, а нивелирует все недостатки, связанные с неправильным расположением фрагмента вертлужной впадины при проведении периацетабулярной остеотомии.

Заключение

Современное развитие органосохраняющей хирургии тазобедренного сустава позволило врачам достичь значительных успехов в лечении молодых пациентов с анатомическими аномалиями в данной анатомической области. Прогресс в визуализации (КТ, МРТ) и внедрение цифрового планирования (3D-моделирование) позволяет снижать риски, повышая точность вмешательств. Однако перед хирургами остаются определенные вызовы: стандартизация протоколов, контроль за осложнениями и запрос на индивидуализацию подходов с учетом особенностей анатомии пациента. Будущее данного рода оперативных вмешательств связано с интеграцией роботизированных систем, аддитивных технологий и компьютерного моделирования. Это позволит улучшить функциональные исходы и расширить показания для органосохраняющих операций. Таким образом, современная стратегия развития данного направления ортопедической хирургии сочетает инновационные технологии и анатомически обоснованные оперативные вмешательства, обеспечивающие сохранение естественного сустава и улучшение качества жизни пациентов.