Орхидные (Orchidaceae juss.) Валдайской возвышенности

Автор: Хомутовский Максим Игоревич

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 3 т.8, 2014 года.

Бесплатный доступ

Приводятся данные о таксономическом составе, особенностях рас- пространения, репродуктивной и популяционной биологии видов сем. Orchida- ceae Juss. на территории Валдайской возвышенности. 15 из 22 видов орхидей Вал- дайской возвышенности включены в Красную книгу Тверской области и 5 видов в Красную книгу Российской Федерации.

Orchidaceaeвалдайская возвышенностьтверская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148314519

IDR: 148314519 | УДК: 582.594(470.331)

Текст обзорной статьи Орхидные (Orchidaceae juss.) Валдайской возвышенности

Поступила в редакцию 08.07.2014

Изучение орхидных в Тверской области на протяжении века ограничивалось включением их состав различных флористических сводок (Пупарев, 1869; Бакунин, 1879; Цингер, 1885; Ильинский, 1925; Невский, 1952; Миняев, Конечкая, 1976). И лишь в 1980-х гг. начинают появляться материалы, посвященные особенностям распространения орхидных (Дементьева, 1989; Рождественская и др., 1994), их биологии и экологии (Дементьева, 1985, 1990; Блинова, 1989). Выходит работа, посвященная орхидным Центрального-лесного государственного природного биосферного заповедника [далее ЦЛГПБЗ] (Илларионова, Гусева, 1998). На базе Ботанического сада Тверского государственного университета на экспозициях, имитирующих уникальные природные комплексы Тверской области, начинают проводить экспериментальные исследования по оценке устойчивости орхидных в культуре (Пушай, Клюйкова, 2003; Клюйкова, 2004, 2007, 2009).

В связи с усилением процесса урбанизации многие редкие виды растений (в том числе и орхидеи) встречаются во вторичных и нарушенных типах местообитаний. Из-за небольшого количества работ, посвященных распространению орхидных в городах, Е.С. Пушай были проведены исследования по выявлению видового состава и фитоценотиче-ской приуроченности видов сем. Orchidaceae на территории г. Тверь (Пушай, 2007), а так- же других анропогенно-трансформирован-ных ландшафтов Тверской области (Пушай, 2010). Несмотря на детальные исследования биологии и экологии орхидных, до настоящего времени была дана оценка состоянию популяций только 1/3 видов сем. Orchidaceae Тверской области (Пушай, 2003; Пушай, Петрова, 2005; Пушай, Дементьева, 2007, 2008). Поэтому целью настоящего исследования стало изучение видов сем. Orchidaceae как компонента биоразнообразия Валдайской возвышенности.

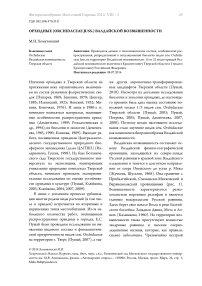

Валдайская возвышенность составляет основу Валдайской физико-географической провинции, находящейся на северо-западе Русской равнины в краевой зоне Валдайского оледенения и тянется в долготном направлении от озера Онежского до устья р. Межа (Жучкова, Шульгин, 1968). Она граничит с Прибалтийской, Смоленско-Московской и Верхневолжской провинциями (рис. 1). Возвышенность характеризуется резкохолмистым моренным рельефом и является главным водоразделом Русской равнины. Здесь берут свое начало Волга и реки Балтийского бассейна: Западная Двина, Мста и Ло-вать (Калмыкова, 1960). На территории возвышенности также присутствуют волнистые зандровые равнины и плоские озерно ледниковые низины, которые, как правило, сильно заболочены. Чрезвычайно пестрый

состав поверхностных отложений, горных пород и форм рельефа, множество болот, рек и озер определяют разнообразие флоры возвышенности.

Изучение орхидей на территории Валдайской возвышенности (в пределах Тверской области) проводили в 2006-2013 гг. В России после таксономических ревизий (Филиппов, 1991, 1997, 1998; Knyasev et al., 2000; Аверьянов, 2000; Shipunov, Bateman, 2005; Shipunov, Fay, Chase, 2005; Pillon et al., 2006; Ефимов, 2006, 2007а,б) насчитывается 124 вида орхидных из 43 родов (Татаренко, 2007). В Тверской области отмечено 33 вида орхидей (Пушай, Дементьева, 2008). Ниже приведен обзор сем. Orchidaceae Валдайской возвышенности, включающий 22 вида, относящиеся, согласно Genera Orchidacearum (1999, 2001, 2003, 2005, 2006, 2009), к 3 подсемействам, 7 трибам и 14 родам. Dactylorhiza cruenta (O.F. Muel.) Soó в данной работе мы рассматриваем в качестве одной из разновидностей Dactylorhiza incarnata (L.) Soó. Orchis palustris Jaciq. известен только из гербарного образца, находящегося в гербарии ГБС РАН (MHA); на этикетке надпись: «Тверская область, Бологовский р-н, окр. ст. Березайка, 20-22.VI.1975, А.Е. Маценко, Н.Б. Белянина, опр. как Dactylorchiza baltica, а в 1993 г. П.В. Куликовым как Orchis palustris (MHA)», поэтому необходимы дополнительные исследования. Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess.) также исключен, так как для Валдайского района Новгородской области у оз. Лепестковое (Цвелёв, 2000) он указан ошибочно (Ефимов, 2012). Вопрос о таксономической принадлежности Coeloglossum viride к роду Dactylorhiza остается дискуссионным. По результатам молекулярно-генетических исследований (Bateman et al., 1997; Cribb & Chase, 2001; Pridgeon et al., 1997) эти два рода необходимо объединить. Однако позднее отмечены морфологические отличия между представителями этих двух родов (Devos et al., 2006), несмотря на генетическое сходство. Виды рода Listera отнесены к роду Neottia (Genera …, 2005).

Рис. 1. Участки физико-географических провинций в пределах Тверской области

Для каждого вида представлены следующие сведения: основная биоморфологическая характеристика по И.В. Татаренко (1996), географическое распространение, жизненная форма по К. Раункиеру, распространение вида на территории возвышенности, эколого-фитоценотическая приуроченность, семенная продуктивность, численность популяций, устойчивость вида в условиях культуры.

Orchidaceae Juss.

Cypripedioideae

Cypripedieae

Cypripedium L.

Cypripedium calceolus L.: короткокорневищный травянистый многолетник. Еврази-атский бореальный геофит. На территории Тверской области в пределах Валдайской возвышенности отмечен в Андреапольском, Бо-логовском, Осташковском, Пеновском, Нелидовском районах (рис. 5) (Пушай, Дементьева, 2008). Произрастает в светлых еловошироколиственных и смешанных лесах, зарослях кустарников. Занесен в Красные книги Российской Федерации (2008) и Тверской области (2002). Цветет в мае – начале июня, плоды созревают в конце августа – сентябре. При культивировании растения хорошо разрастаются, регулярно цветут и дают полноценные семена (Широков и др., 2005; Коновалова, Шевырева, 2010; Хомутовский, 2012в).

Cranichideae

Goodyerinae

Goodyera R. Br.

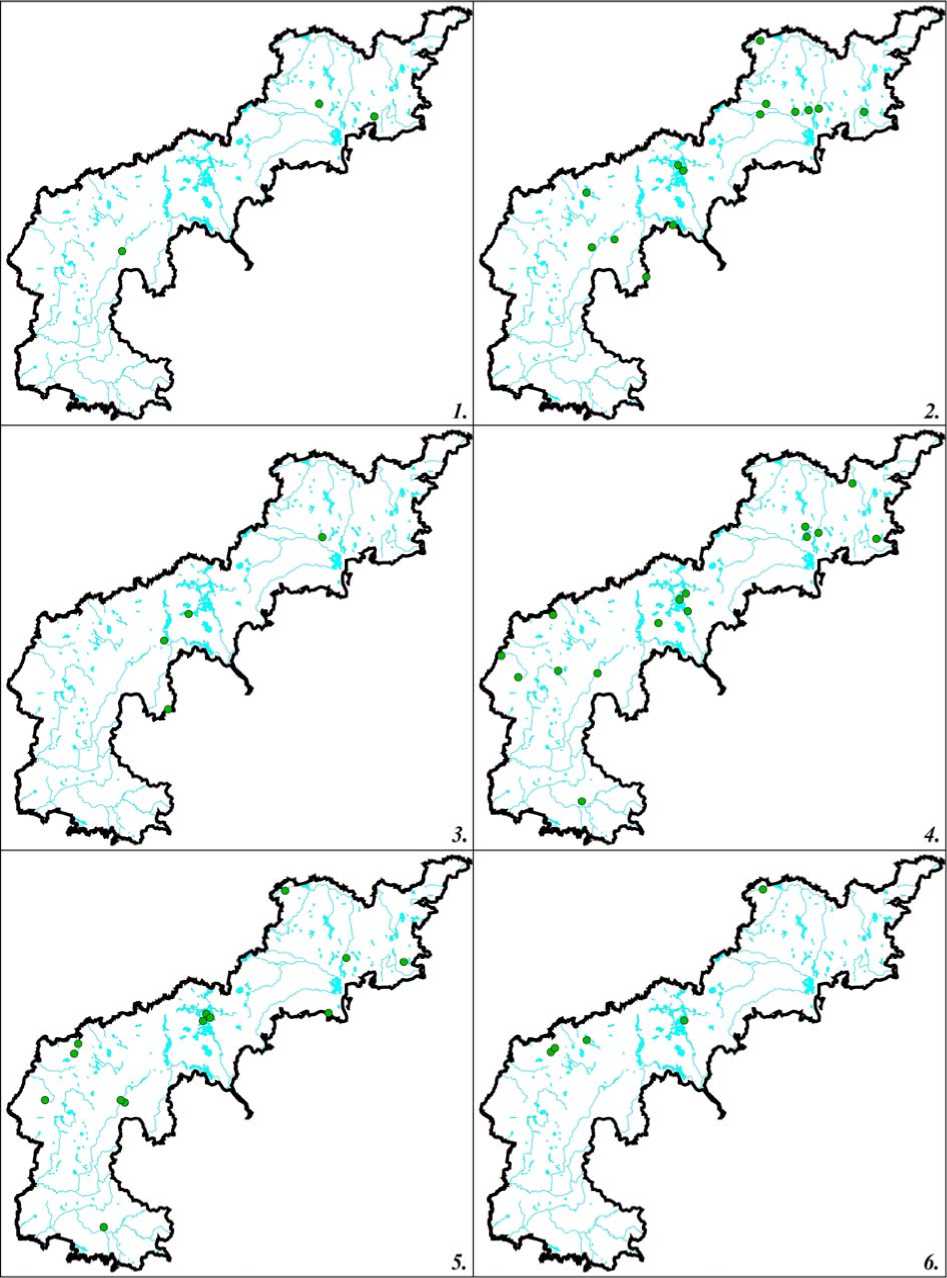

G. repens (L.) R. Br.: многолетнее травянистое растение с шнуровидным плагиотроп-ным ветвящимся корневищем. Голарктический бореальный гемикриптофит. На территории Тверской области в пределах Валдайской возвышенности отмечен в Андреаполь-ском, Вышневолоцком, Осташковском, Западнодвинском, Пеновском, Торопецком, Жарковском районах (Пушай, Дементьева, 2008; Хомутовский, 2012а), рис. 4. Произрастает по тенистым хвойным и смешанным лесам на участках с хорошо развитым мохо- вым покровом, богатых гумусом. Рекомендован для включения в Красную книгу Тверской области (Нотов, 2005). Цветение наблюдается во второй половине июля – августе, плоды созревают в конце августа – сентябре. Процент плодов, завязывающихся на побеге довольно высокий (89-92%), а число семян без зародыша составило 112-313 шт. (5,7-24,8%). Популяции насчитывают от 80 до 1037 условных особей, численность имеет тенденцию к увеличению. Однако интенсивная вырубка хвойных лесов может привести к сокращению числа популяций на территории возвышенности. Испытания в условиях культуры показали, что растения не разрастаются, не цветут и в целом имеют угнетенное состояние. Попытки высадить сеянцы в грунт оказались неудачными (Коновалова, Шевы-рева, 2010). По другим данным вид устойчив, требует сильного затенения (Широков и др., 2005).

Orchideae

Orchidinae

Coeloglossum C. Hartm.

-

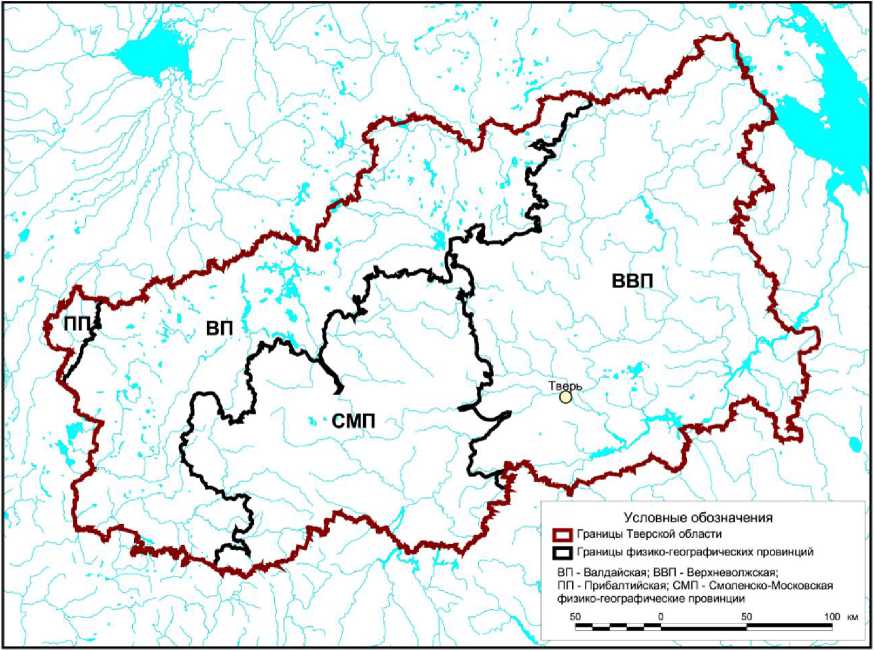

C. viride (L.) C. Hartm. ( Dactylorhiza viridis (L.) R.M. Bateman): многолетнее травянистое растение с пальчатораздельным стеблекорневым тубероидом. Евразиатско-североамериканский гипоаркто-бореальный геофит. На территории Тверской области, в пределах Валдайской возвышенности, отмечен в Осташковском, Западнодвинском и Торопецком районах (рис. 2) (Пушай, Дементьева, 2008). Произрастает на хорошо освещенных полянах и опушках, также встречается в еловых, осиновых, березовых лесах, по сырым лугам. Занесен в Красную книгу Тверской области (2002). Цветет с конца мая по конец июня. Размножается преимущественно семенным путем. В условиях культуры вид не устойчив, растения выпадают через 1-2 года после посадки (Коновалова, Шевырева, 2010), однако собственные наблюдения показали, что в искусственных биотопах вид ежегодно цветет, но процент формирующихся плодов невысокий.

Dactylorhiza Neck. ex Nevski

D. baltica (Klinge) Nevski ( D. longifolia (L. Neum.) Aver. nom. ambig.): многолетнее растение со стеблекорневым пальчатораздельным тубероидом. Восточно-европейский бореальный геофит. Является одним из самых широко распространенных видов орхидей на Северо-Западе Европейской России. В настоящее время происходит расширение области распространения этого вида на север и восток (Ефимов, 2012). На территории Тверской области в пределах Валдайской возвышенности отмечен в Андреапольском, Бо-логовском, Осташковском, Торопецком, а также Пеновском районах (Пушай, Дементьева, 2008; Хомутовский, 2012а), рис. 2. В последние годы в области заметно возросло число находок D. baltica . Вид произрастает на сырых и заболоченных участках лугов, по обочинам дорог, также встречается в зарастающих канавах и карьерах. Занесен в Красные книги Российской Федерации (2008) и Тверской области (2002). Цветет в июне – июле, плоды созревают в августе. Размножается, в основном, семенным путем, особи вегетативного происхождения появляются редко. Из 81-94% цветков формируются плоды, процент семян без зародышей в которых не превышает 5,5. Численность изученных популяций варьирует от 105 до 715 особей, а многолетние наблюдения показали тенденцию к их росту (Хомутовский, 2012а). При культивировании D. baltica были получены положительные результаты. Высадка сеянцев показала их хорошую приживаемость (Коновалова, Шевырева, 2010). Собственные исследования также показали достаточно высокую устойчивость в условиях искусственных биотопов (Хомутовский, 2012в).

-

D. fuchsii (Druce) Soó: многолетнее растение со стеблекорневым пальчатораздельным тубероидом. Евросибирский бореальный геофит. На территории Тверской области в пределах Валдайской возвышенности отмечен в Андреапольском, Вышневолоцком, Осташковском, Торопецком, Удомельском, Фи-ровском, Пеновском районах (Пушай, Дементьева, 2008; Хомутовский, 2012а), рис. 2.

Встречается в лесах, на лесных опушках, в зарослях кустарников, заболоченных ольшаниках, по обочинам грунтовых дорог. Включен в дополнительный к Красной книге Тверской области список видов, нуждающихся на территории области в постоянном контроле и наблюдении (Красная книга …, 2002). Цветение вида наблюдается во второй половине июня – первой половине июля, плоды созревают в августе. Размножается преимущественно семенами, очень редко вегетативно. Плодообразование в зависимости от года наблюдения, а также места произрастания вида, составляет 80-93%. Число абортивных семян в плодах невысокое – 157 шт. (2,8%). Последние исследования показали, что численность (от 30 до 324 особей) изученных популяций растет и их можно считать благополучными (Хомутовский, 2013). В условиях культуры оказался одним из наиболее устойчивых из видов рода Dactylorhiza, формирует высокий процент жизнеспособных семян и дает обильный самосев (Широков и др., 2005; Коновалова, Шевырева, 2010; Хомутовский, 2012в).

D. incarnata (L.) Soó: многолетнее растение со стеблекорневым пальчатораздельным тубероидом. Евразиатский бореальный геофит. На территории Тверской области в пределах Валдайской возвышенности отмечен в Андреапольском, Бологовском, Вышневолоцком, Осташковском, Пеновском, Торопецком, Жарковском районах (Пушай, Дементьева, 2008; Хомутовский, 2012а), рис. 2. Отмечена также разновидность D. incarnata var. cruenta (O.F. Muell.) Hyl. ( D. cruenta (O.F. Muell.) Soó). Произрастает D. incarnatа на сырых лугах, минеротрофных болотах, зарастающих канавах и карьерах. Включен в дополнительный к Красной книге Тверской области список видов, нуждающихся на территории области в постоянном контроле и наблюдении (Красная книга …, 2002). Цветет во второй половине июня – первой половине июля, а плоды созревают в августе. Размножается семенами, очень редко появляются особи вегетативного происхождения. Число абортивных семян в плодах варьирует от 78

до 247 шт. (0,7-4,8%). Изученные популяции можно считать благополучными, численность варьирует от 70 до 4000 особей. Однако, при совместном произрастании с D. baltica, наблюдается вытеснение вида. В условиях культуры растения D. incarnatа выглядят угнетенно и погибают через 2-4 года (Коновалова, Шевырева, 2010), однако другие данные говорят, что вид достаточно устойчив (Широков и др., 2005). В отличие от других видов рода у D. incarnatа в условиях искусственных биотопов наблюдается нерегулярное цветение и процент жизнеспособных семян, формирующихся в результате естественного опыления, не превышает 50% (Хомутовский, 2012в).

D. maculata (L.) Soó: многолетнее травянистое растение с пальчатораздельным тубе-роидом. Евросибирский бореальный геофит. На территории Тверской области в пределах Валдайской возвышенности отмечен в Анд-реапольском, Бологовском, Вышневолоцком, Осташковском, Пеновском, Торопецком районах (Пушай, Дементьева, 2008; Хомутовский, 2012а), рис. 2. Чаще всего встречается разновидность D. maculata var. elodes (Griseb.) Aver. ( D. maculata subsp. elodes (Griseb.) Soó). Произрастает чаще всего по окраинам верховых и переходных сфагновых болот, сфагновых лесах, изредка на сырых участках лугов. Включен в дополнительный к Красной книге Тверской области список видов, нуждающихся на территории области в постоянном контроле и наблюдении (Красная книга …, 2002). Цветение происходит в конце июня – первой половине июля, плоды, которые созревают в августе, составляют 7789% от общего числа цветков в соцветии. Процент семян без зародышей в плодах невысокий – 0,8-6,0. Вид на ряду с D. fuchsii оказался одним из наиболее устойчивых в условиях культуры (Широков и др., 2005). Сеянцы зацветают гораздо быстрее, чем в естественных местообитаниях (Коновалова, Шевы-рева, 2010).

-

D. traunsteineri (Saut.) Soó: многолетнее травянистое растение с пальчатораздельным стеблекорневым тубероидом. Евросибирский

бореальный геофит. На территории Тверской области в пределах Валдайской возвышенности по предварительным данным отмечен в Андреапольском, Вышневолоцком, Осташковском, Торопецком районах (Пушай, Дементьева, 2008; Хомутовский, 2012а), рис. 2. Отмечают два подвида: D. traunsteineri subsp. curvifolia (F. Nyl.) Soó и D. traunsteineri subsp. russowii (Klinge) Soó. Произрастает на ключевых сфагновых и осоковых болотах, сплавинах зарастающих озер. Занесен в Красные книги Российской Федерации (2008) и Тверской области (2002). Цветение происходит во второй половине июня – первой половине июля, плоды созревают в августе. Плодообразование в среднем составляет 70%. Численность популяций варьирует от 52 до 927 особей. Интродукционные испытания в течение трех лет на территории Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН показали, что вид устойчив в культуре (Растения …, 2013). Результаты собственных наблюдений за популяциями вида позволяют считать необходимой тщательную таксономическую ревизию гербарных образцов и популяций D. traunsteineri как на территории Валдайской возвышенности, так и в Тверской области в целом. Это связано с тем, что D. traunsteineri является высоко изменчивым и относительно трудноотличимым видом (Ефимов, 2012).

Gymnadenia R. Br.

G. conopsea (L.) R. Br.: многолетнее травянистое растение с пальчатораздельным стеблекорневым тубероидом. Евразиатский бореально-неморальный геофит. На территории Тверской области в пределах Валдайской возвышенности отмечен в Андреаполь-ском, Вышневолоцком, Осташковском, Западнодвинском, Торопецком, Удомельском районах (Пушай, Дементьева, 2008), рис. 4. Встречается вид на лугах, опушках и полянах, по окраинам боров, отмечен также на зарастающих известняковых карьерах. Занесен в Красную книгу Тверской области (2002). Цветение происходит во второй половине июня – первой половине июля, плоды созревают в августе. Плодообразование варьирует от 80 до 93%, а число абортивных семян в плодах не превышает 13%. Популяции вида довольно стабильны. В культуре вид устойчив, о чем свидетельствуют регулярное формирование дочерних клубней, завязывание плодов и самосев (Широков и др., 2005; Коновалова, Шевырева, 2010). Собственные исследования также показали регулярное цветение G. conopsea, однако лишь 45-60% цветков завязывали плоды и вегетативного размножения не отмечали (Хомутовский, 2012в).

Herminium R. Br.

H. monorchis (L.) R. Br.: многолетнее растение со сферическим стеблекорневым тубероидом на длинном столоне. Евразиат-ский бореально-лесостепной геофит. На территории Тверской области в пределах Валдайской возвышенности отмечен в Вышневолоцком районе (Пушай, Дементьева, 2008), рис. 5. Произрастает на влажных и сырых лугах, низинных болотах, в местах распространения известняков. Занесен в Красную книгу Тверской области (2002). Цветет в конце июня – июле, плоды созревают в августе. В условиях культуры вид хорошо устойчив (Мамаев и др., 2004). Испытания, которые проводились на известняковых субстратах в Солнечногорском районе Московской области, показали, что растения стабильно цветут и плодоносят (Коновалова, Шевырева, 2010). При культивировании H. monorchis в Ботаническом саду Тверского государственного университета отмечалось вегетативное размножение (Клюйкова, 2004).

Platanthera Rich.

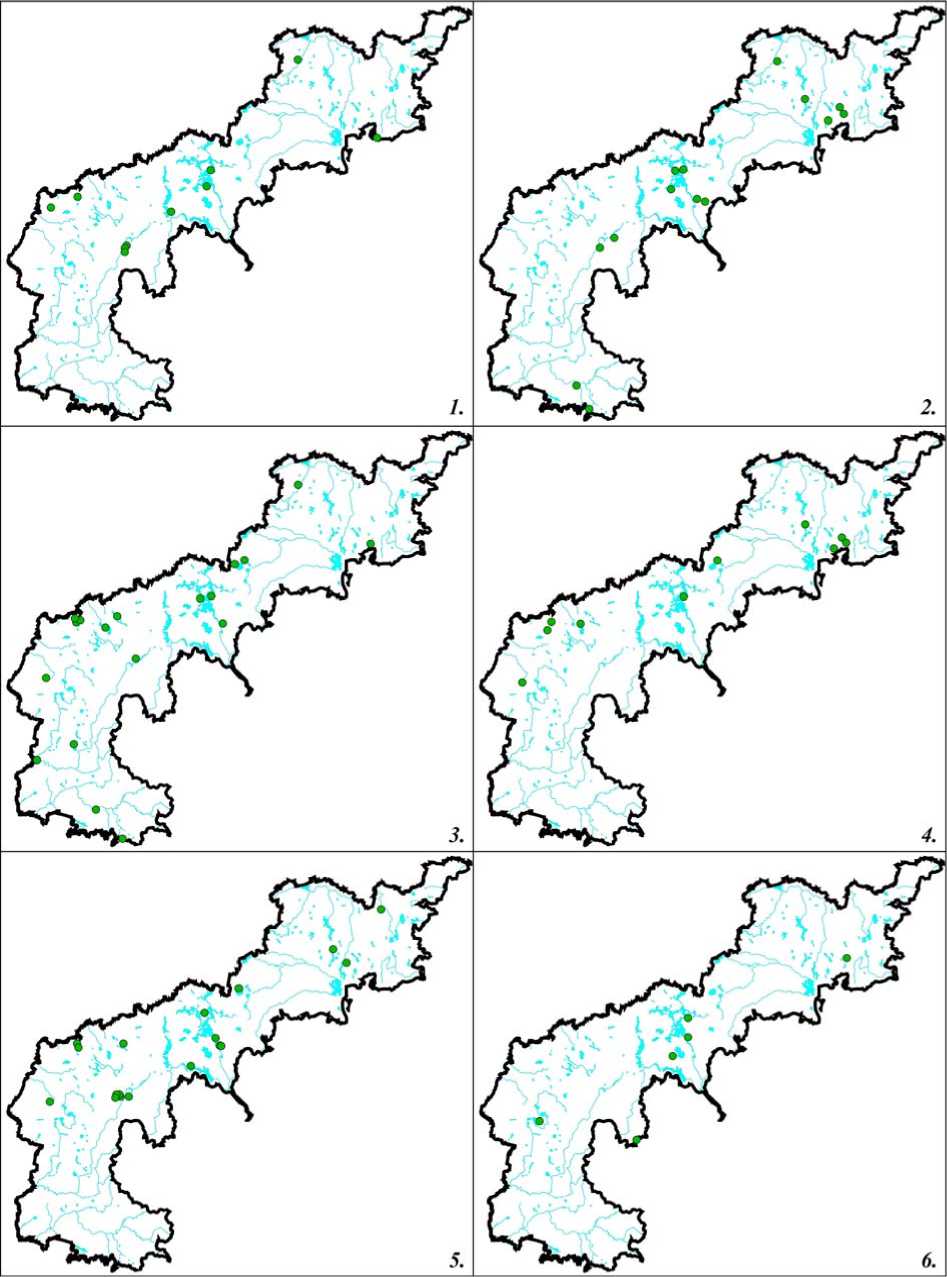

P. bifolia (L.) Rich.: травянистый многолетник с удлиненно-веретеновидным тубе-роидом (клубнем). Евразиатский бореальнонеморальный геофит. На территории Тверской области в пределах Валдайской возвышенности отмечен в Андреапольском, Боло-говском, Вышневолоцком, Осташковском, Торопецком, Жарковском районах (рис. 3) (Пушай, Дементьева, 2008; Хомутовский, 2012а). Произрастает на лесных опушках и полянах, среди кустарников, по окраинам лугов и сфагновых болот, обочинам дорог. Включен в дополнительный к Красной книге

Тверской области список видов, нуждающихся на территории области в постоянном контроле и наблюдении (Красная книга …, 2002). Цветет во второй половине июня – первой половине июля, плоды созревают в августе. Размножается семенами. Особи вегетативного происхождения появляются очень редко. Процент плодообразования варьирует от 79 до 93%. Число абортивных семян в плодах невелико – 146 шт. (3,9%). Численность в популяциях варьирует от 6 до 116 особей (Илларионова, Гусева, 1998; Хомутовский, 2011а). При культивировании вид не устойчив и выпадает через 3-4 года. Негативно влияет плохой дренаж (Коновалова, Шевы-рева, 2010). Вместе с тем в условиях экспозиций Ботанического сада Тверского государственного университета этот вид удерживается довольно успешно (Клюйкова, 2009).

P. chlorantha (Cust.) Rchb.: многолетнее травянистое растение с удлиненноверетеновидным клубнем, постепенно сужающийся в шнуровидное окончание. Европейско-кавказско-малоазиатский неморальный геофит. Произрастает на лесных опушках, в разреженных лесах, зарослях кустарников, по окраинам лугов. На территории Тверской области распространен, в основном, в пределах Валдайской возвышенности и отмечен в Бологовском, Осташковском (Пушай, Дементьева, 2008), Вышневолоцком (Пушай и др., 2003) и Андреапольском (Хомутовский, 2012б) районах, рис. 3. Занесен в Красную книгу Тверской области (2002). Цветет в июне – первой половине июля, плоды созревают в августе. Размножается преимущественно семенами. Плодообразование – 5096%. Изученные популяции стабильны, численность варьирует от 55 до 85 особей и наблюдается тенденция к ее увеличению (Хомутовский, 2012б). На территории ЦЛГПБЗ в двух популяциях число особей в период исследований составляло 75 и 191 соответственно (Илларионова, Гусева, 1998), однако современное состояние популяций неизвестно. Растения P. chlorantha устойчивы в культуре, ежегодно цветут и плодоносят (Широ- ков и др., 2005; Коновалова, Шевырева, 2010; Хомутовский, 2012в).

Epidendroideae

Neottieae

Epipactis Zinn

-

E. helleborine (L.) Crantz: короткокорневищный травянистый многолетник. Евроси-бирский бореально-неморальный геофит. На территории Тверской области в пределах Валдайской возвышенности отмечен в Анд-реапольском, Осташковском, Пеновском районах (Пушай, Дементьева, 2008), рис. 4. Произрастает в лесах разного типа (широколиственные, мелколиственные, смешанные), в зарослях кустарника, на опушках, полянах, лугах, а также встречается на антропогенно нарушенных местообитаниях. Рекомендован для включения в Красную книгу Тверской области (Нотов, 2005). Цветет в июле – первой половине августа, плоды созревают в конце августа – начале сентября. На генеративном побеге формируются от 18 до 30 плодов (70-96% от общего числа цветков на побеге). Число недоразвитых семян в плоде составляет 16-95 шт. или 0,3-3,2%. Численность изученных популяций невысокая, в некоторых из них отмечена тенденция к ее снижению. Особи E. helleborine регулярно цветут и плодоносят, но не очень хорошо переносят пересадку при культивировании (Широков и др., 2005; Коновалова, Шевырева, 2010; Хомутовский, 2012в).

E. palustris (L.) Crantz: длиннокорневищный травянистый многолетник. Евразиатский бореальный геофит. На территории Тверской области в пределах Валдайской возвышенности отмечен в Андреапольском, Осташковском, Западнодвинском, Торопецком, Жарковском районах (рис. 4) (Пушай, Дементьева, 2008; Хомутовский, 2012а). Произрастает на заболоченных участках лугов, зарослях кустарников, сфагновых сплавинах по берегам зарастающих озер, низинных болотах в непосредственной близости залегания карбонатных пород. Вид занесен в Красную книгу Тверской области (Красная книга …, 2002). Цветет в конце июня – первой половине июля, плоды созревают в августе. Несмотря на обильное плодоношение (83-97%) и низкий процент абортивных семян в плодах (0,4-2,8%), семенное возобновление встречается не часто. Разрастание происходит, в основном, вегетативно, путем формирования на корневище пазушных почек. Численность изученных популяций варьирует в широких пределах (от 7 до 8500 особей) и имеет тенденцию к увеличению. Является наиболее устойчивым в условиях культуры видом из рода Epipactis (Широков и др., 2005): успешно переносит пересадку, хорошо разрастается, цветет и формирует плоды с полноценными семенами (Собко, Нефедова, 1983; Коновалова, Шевырева, 2010; Хомутовский, 2012в).

Neottia Guett.

N. cordata (L.) Rich. ( Listera cordata (L.) R. Br.): длиннокорневищный факультативнокорнеотпрысковый травянистый многолетник. Евразиатско-североамериканский бореальный геофит. На территории Тверской области в пределах Валдайской возвышенности отмечен в Вышневолоцком, Осташковском, Пеновском, Удомельском районах (Пушай, Дементьева, 2008), рис. 3. Произрастает в сырых и заболоченных хвойных и смешанных лесах с хорошо развитым моховым покровом. Занесен в Красную книгу Тверской области (Красная книга …, 2002). Цветет с конца мая до середины июня. Размножается как семенным, так и вегетативным путем. В ЦЛГПБЗ популяции насчитывали от 6 до 332 особей (Илларионова, Гусева, 1998). Испытания для оценки устойчивости вида в условиях культуры не проводили.

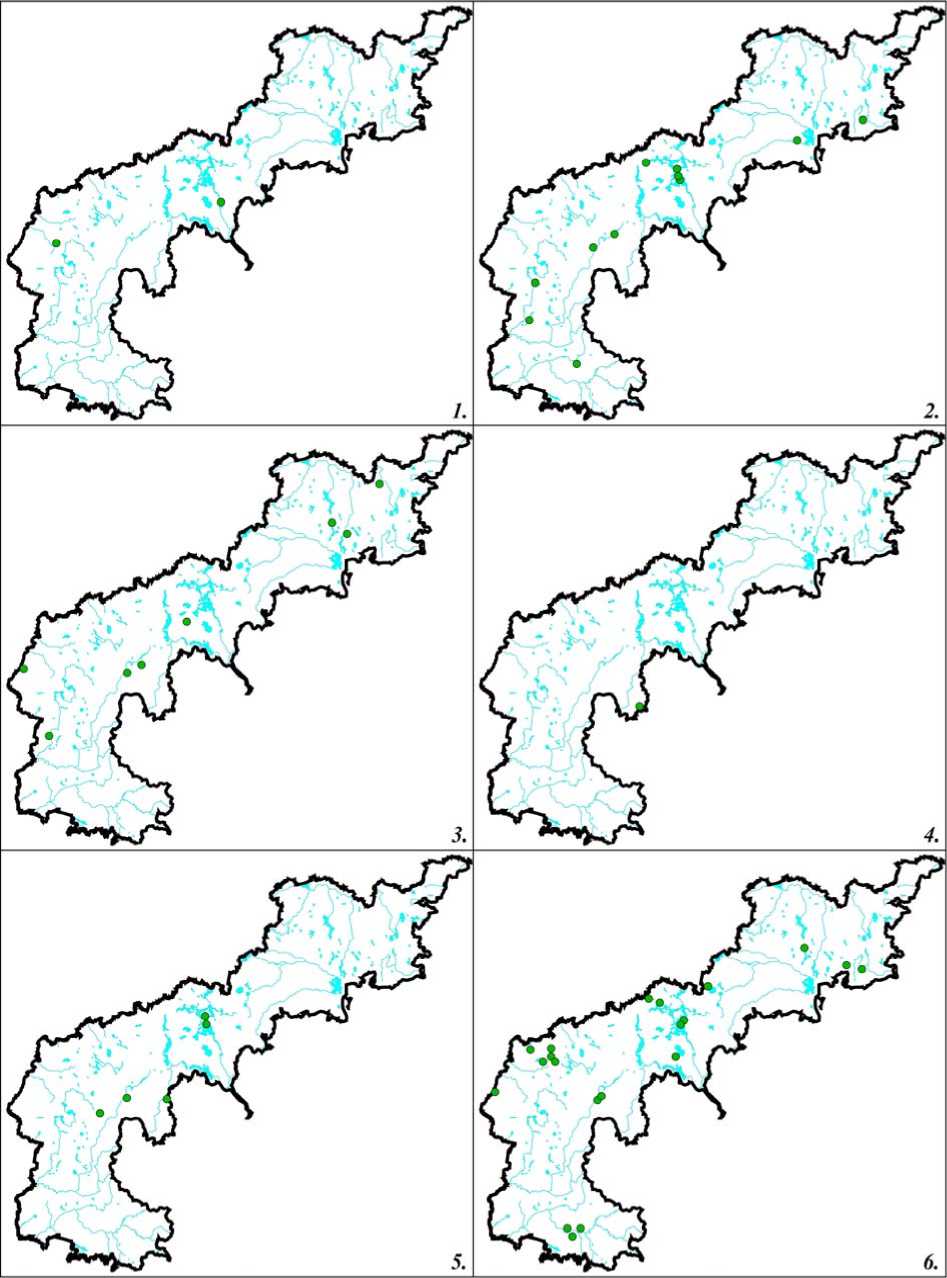

Рис. 2. Распространение некоторых видов орхидных на территории Валдайской возвышенности (в пределах Тверской области): 1 – Dactylorhiza baltica , 2 – D. incarnatа , 3 – D. maculatа , 4 – D. traunsteineri , 5 – D. fuchsii , 6 – Coeloglossum viride

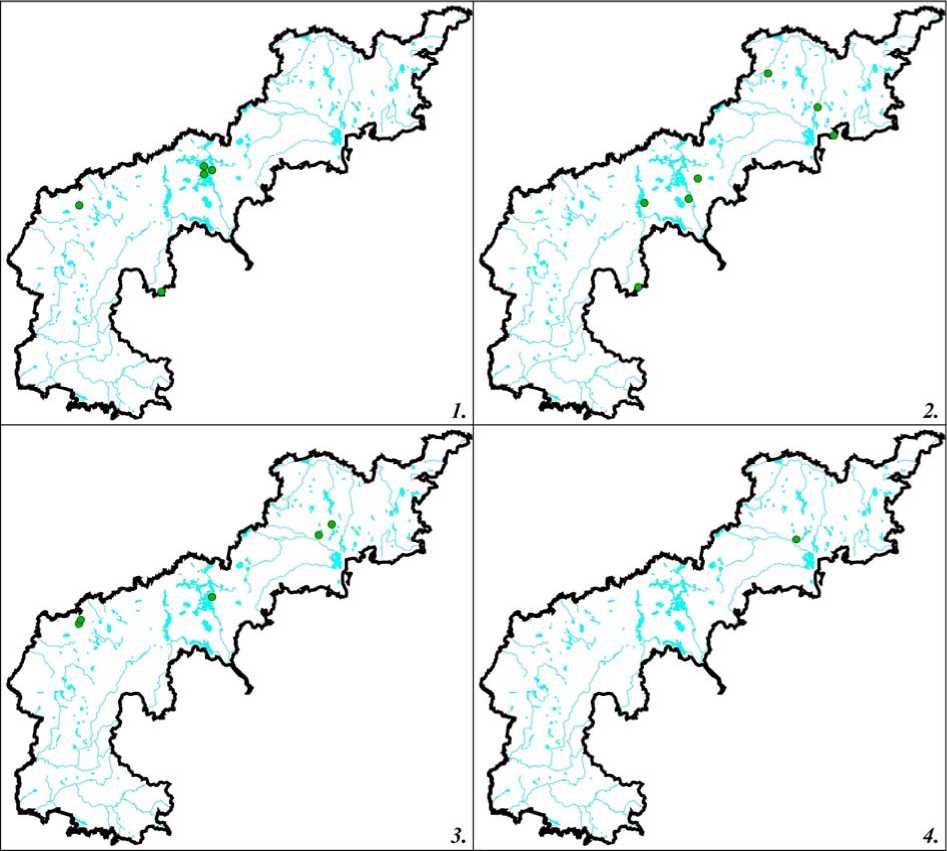

Рис. 3. Распространение некоторых видов орхидных на территории Валдайской возвышенности (в пределах Тверской области): 1 – Liparis loeselii , 2 – Malaxis monophyllos , 3 – Neottia cordata , 4 – N. ovata , 5 – Platanthera bifolia , 6 – P. chlorantha

Рис. 4. Распространение некоторых видов орхидных на территории Валдайской возвышенности (в пределах Тверской области): 1 – Neottia nidus-avis , 2 – Goodyera repens , 3 – Gymnadenia conopsea , 4 – Epipogium aphyllum , 5 – Epipactis helleborine , 6 – E. palustris

Рис. 5. Распространение некоторых видов орхидных на территории Валдайской возвышенности (в пределах Тверской области): 1 – Corallorhiza trifida , 2 – Cypripedium calceolus , 3 – Hammarbya paludosa , 4 – Herminium monorchis

N. nidus-avis (L.) Rich.: короткокорневищный облигатно микотрофный многолетник. Евразиатский бореально-неморальный геофит. На территории Тверской области в пределах Валдайской возвышенности отмечен в Андреапольском, Осташковском, Западнодвинском, Торопецком, Удомельском районах (Пушай, Дементьева, 2008), рис. 4. N. nidus-avis произрастает на влажных участках лесов различного типа с рыхлой почвой. Занесен в Красную книгу Тверской области (2002). Цветет в июне, плоды созревают в августе. Интродукционные испытания в течение 28 лет в Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН показали, что вид устойчив в культуре, отмечен единичный самосев (Растения …, 2013).

N. ovata (L.) Bluff et Fingerh. ( Listera ovata (L.) R. Br.: короткокорневищный травянистый многолетник. Евросибирский бореально-неморальный геофит. На территории Тверской области в пределах Валдайской возвышенности отмечен в Андреапольском, Вышневолоцком, Осташковском, Западнодвинском, Торопецком, Удомельском районах (Пушай, Дементьева, 2008; Хомутовский, 2012а), рис. 3. Произрастает N. ovata на сырых участках лугов, опушках, в зарослях кустарников и светлых лесах, по окраинам болот. Цветет с конца первой декады июня до начала июля, плоды созревают в конце июня – июле. Размножается в основном, семенным путем, реже вегетативным. Процент формирующихся плодов колеблется от 91 до 97%.

Число семян без зародышей в плодах не выше 138 шт. (24,1%). На территории ЦЛГПБЗ число особей в популяциях варьировало от 7 до 109 (Илларионова, Гусева, 1998), тогда как численность некоторых изученных нами популяций превышала 1000 особей. Вид устойчив в культуре, выносит затенение, численность не увеличивается, регулярно цветет и формирует плоды с полноценными семенами (Широков и др., 2005; Коновалова, Ше-вырева, 2010; Хомутовский, 2012в).

Nervilieae

Epipogiinae

Epipogium Borkh.

E. aphyllum Sw.: облигатно микотрофное растение с коралловидно-разветвленным корневищем, от которого отходят столоны. Евразиатский бореальный геофит. На территории Тверской области в пределах Валдайской возвышенности E. aphyllum отмечен только в ЦЛГПБЗ (Миняев, Конечкая, 1976), рис. 4. Произрастает в еловых, смешанных, преимущественно старовозрастных, лесах. Занесен в Красные книги Российской Федерации (2008) и Тверской области (2002). Цветение происходит со второй половины июля по начало сентября. Численность популяций невысока. В двух изученных на территории ЦЛГПБЗ популяциях насчитывалось 5 и 7 генеративных особей (Илларионова, Гусева, 1998). Испытания для оценки устойчивости вида в условиях культуры не проводили.

Malaxideae

Hammarbya Kuntze

H. paludosa (L.) O. Kuntze: травянистый многолетник с надземным побеговым клубнем (псевдобульбой). Евразиатско-североамериканский бореальный гемикриптофит. На территории Тверской области в пределах Валдайской возвышенности отмечен в Андреапольском, Вышневолоцком, Осташковском районах (рис. 5) (Пушай, Дементьева, 2008; Хомутовский, 2012а). Произрастает на сфагновых болотах и сплавинах по краю зарастающих озер. Занесен в Красную книгу Тверской области (2002). Цветет в конце июня – июле, плоды созревают в августе. Размножается семенами, а также вегетативно. Доля абортивных семян в плодах не превышает 5,2%. Изученные нами популяции стабильны, численность варьирует от 16 до 182 особей (Хомутовский, 2012а). Испытания для оценки устойчивости вида в условиях культуры не проводили.

Liparis Rich.

L. loeselii (L.) Rich.: травянистый многолетник с надземным клубнем (псевдобульбой) побегового происхождения. Евразиат-ско-североамериканский неморальнолесостепной гемикриптофит. На территории Тверской области распространен только в пределах Валдайской возвышенности, и отмечен в Вышневолоцком (Пушай, Дементьева, 2008) и Андреапольском (Хомутовский, 2011б) районах, рис. 3. Произрастает по низинным осоково-гипновым и осоковосфагновым болотам с богатым минеральным питанием, обычно расположенным на выходах известняков и других карбонатных пород, а также на приозерных сплавинах (Мамаев и др., 2004). На территории Валдайской возвышенности был отмечен в сходных условиях. Занесен в Красные книги Российской Федерации (2008) и Тверской области (2002). Цветение обычно проходит во второй половине июня – начале июля, а плоды созревают в сентябре. Размножается как семенным, так и вегетативным путем (Хомутовский, 2012а). Процент завязывающихся плодов обычно высокий (78-97%), а число семян, не содержащих зародыша, не превышает 295 шт. (2,5%). Популяции L. loeselii , как правило, немногочисленны (Варлыгина и др., 2011; Ефимов, 2012). Численность изученной автором настоящей статьи популяции ежегодно увеличивалась и в 2013 г. превысила 800 особей. При культивировании растения держатся стабильно, ежегодно цветут и плодоносят. Формирующиеся семена полноценны, вегетативное размножение не наблюдается (Коновалова, Шевырева, 2010). В условиях закрытого грунта вид также устойчив (Хомутовский, 2012в).

Malaxis Sol. ex Sw.

M. monophyllos (L.) Sw.: многолетнее травянистое растение с надземным побеговым клубнем (псевдобульбой). Евразиатско-североамериканский бореальный гемикриптофит. На территории Тверской области в пределах Валдайской возвышенности отмечен в Андреапольском, Бологовском, Вышневолоцком, Осташковском, Западнодвинском, Пеновском, Удомельском районах (рис. 3) (Пушай, Дементьева, 2008; Хомутовский, 2012а). Произрастает на сырых участках тенистых лесов, в зарослях кустарников, по обочинам лесных дорог и окраинам болот. Занесен в Красную книгу Тверской области (Красная книга …, 2002). Цветение наблюдается в конце июня – июле, а созревание плодов в августе – начале сентября. В условиях Валдайской возвышенности растения размножаются исключительно семенным путем. Процент образующихся плодов невысокий – 19-36%. Число семян без зародышей варьирует от 51 до 95 (2,7-12,5%). Изученные популяции неустойчивы, при изменении условий произрастания численность резко сокращается. Так, численность одной из популяций со 165 особями (в 2008 г.) сократилась до 8 особей (в 2012 г.) в результате снижения влажности субстрата и увеличения проективного покрытия травянистых растений. В ЦЛГПБЗ популяции насчитывали от 2 до 44 особей (Илларионова, Гусева, 1998). В условиях культуры вид устойчив, численность стабильна, регулярно цветет и плодоносит (Мамаев и др., 2004; Коновалова, Шевырева, 2010). При культивировании в оранжерее цветет, но не плодоносит (Хомутовский, 2012в).

Calypsoeae

Corallorhiza Gagnebin

C. trifida Chatel.: многолетнее растение с коралловидно-разветвленным корневищем, образующее хлорофилл в количестве недостаточным для автотрофного питания (Мамаев и др., 2004). Евразиатско-североамериканский бореальный геофит. На территории Тверской области в пределах Валдайской возвышенности отмечен в

Андреапольском и Осташковском районах (Пушай, Дементьева, 2008), рис. 5. Произрастает в тенистых влажных хвойных, лиственных и смешанных лесах, на сфагновых болотах. Занесен в Красную книгу Тверской области (2002). Цветение наблюдается в конце мая – первой половине июня, плоды созревают в августе. Плодообразование в среднем составляет 80%. В популяциях, обнаруженных на территории ЦЛГПБЗ, число особей варьировало от 6 до 11 (Илларионова, Гусева, 1998). В изученных автором настоящей статьи популяциях численность генеративных особей достигала 70 и выше. Испытания для оценки устойчивости вида в условиях культуры не проводили.

По фитоценотической приуроченности на территории Валдайской возвышенности преобладает группа лесных видов орхидей (10 видов), далее идут болотные (7) и луговые (5). По степени увлажнения местообитаний орхидные можно разделить на 4 группы: мезофиты ( Cypripedium calceolus, Epipactis helleborine, Goodyera repens, Gymnadenia conopsea, Malaxis monophyllos, Neottia nidusavis, Platanthera bifolia, P. chlorantha ), гигромезофиты ( Dactylorhiza fuchsii, Coeloglossum viride, Epipogium aphyllum, Neottia ovata ), мезо-гигрофиты ( Corallorhiza trifida, Dactylorhiza baltica, Herminium monorchis, Neottia cordata ) и гигрофиты ( Dactylorhiza incarnata, D. maculatа, D. traunsteineri, Epipactis palustris, Hammarbya paludosa, Liparis loeselii ).

Наиболее часто встречающимися видами из сем. Orchidaceae на территории возвышенности являются Dactylorhiza fuchsii, D. maculatа, D. incarnatа, D. baltica, Neottia ovata, Platanthera bifolia, Goodyera repens и Epipactis palustris , а такие виды, как Epipogium aphyllum, Herminium monorchis и Liparis loeselii представлены лишь единичными находками.

Таким образом, в результате восьмилетних исследований было обнаружено около 70 новых местонахождений 16 видов орхидей, изучены особенности популяционной и репродуктивной биологии 16 видов в 89 популяциях, а также описан онтогенез 2 редких видов (Dactylorhiza baltica и Liparis loeselii). Вместе с тем проведенная работа не смогла охватить все виды орхидей, распространенных на территории Валдайской возвышенности. Дальнейшее изучение орхидных на территории Тверской области, в частности в пределах Валдайской возвышенности, позволит выявить биоэкологические особенности таких еще малоизученных видов, как Epipogium

Список литературы Орхидные (Orchidaceae juss.) Валдайской возвышенности

- Аверьянов Л.В. Орхидные (Orchidaceae) Средней России. Turczaninowia, 2000, т. 3(1), с. 30-53.

- Бакунин А.А. Список цветковых растений Тверской флоры. Тр. С.-Петерб. о-ва естествоиспыт., 1879, т. 10, с. 195-368.

- Блинова И.В. К экологии и биологии некоторых орхидных Вышневолоцко-Новотожского вала. Флора и растительность южной тайги. Калинин: Изд-во КГУ, 1989, с. 105-112.

- Варлыгина Т.И., Голубева М.А., Сорокин А.И. Состояние популяций некоторых видов орхидных Сусанинского болота в Костромской области. Охрана и культивирование орхидей. Материалы IX Международ. конф. М.: Т-во науч. изд. КМК, 2011, с. 80-85.

- Дементьева С.М. Венерин башмачок Cypripedium calceolus L. в лесных экосистемах Верхневолжья. Взаимоотношения компонентов биогеоценозов в южной тайге. Калинин: Изд-во КГУ, 1985, С. 36-46.