Орхидные Приполярного Урала: особенности биологии и структура ценопопуляций

Автор: Кириллова И.А.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 1 (21), 2015 года.

Бесплатный доступ

Изучено пять видов Орхидных в бассейне среднего и верхнего течения р. Кожим. Выявлено, что эти виды достаточно хорошо адаптированы к условиям Приполярного Урала, об этом свидетельствует довольно высокая численность их ценопопуляций, успешное самоподдержание и соответствие онтогенетических спектров их биологическим особенностям.

Орхидные, граница ареала, структура ценопопуляций

Короткий адрес: https://sciup.org/14992735

IDR: 14992735 | УДК: 582.594.2

Текст научной статьи Орхидные Приполярного Урала: особенности биологии и структура ценопопуляций

Виды семейства Орхидные вследствие специфических особенностей своей биологии, высокой декоративности и слабой устойчивости к антропогенным факторам являются одними из самых уязвимых растений нашей флоры. Половина всех видов орхидных, произрастающих на территории России, включена в Красную книгу Российской Федерации [1]. Для сохранения этих редких растений необходимы разносторонние исследования их биологии. Особенно актуальны такие работы близ границ естественных ареалов, где популяции растений немногочисленны и находятся в экстремальных условиях. Подобных работ очень мало. В России они проводились в Архангельской [2, 3], Мурманской [4, 5] областях и Карелии [6]; Северо-Восток европейской части России в этом отношении практически не обследован.

Цель настоящей работы – изучение особенностей биологии и структуры ценопопуляций орхидных в среднем и верхнем течении р. Кожим.

Материал и методы

Район исследований расположен на Приполярном Урале, на крайнем Северо-Востоке европейской части России. В административном отношении он входит в состав Интинского р-на Республики Коми (национальный парк «Югыд ва»).

Климат района исследований суровый и резко континентальный с преобладанием холодного времени над умеренно-теплым, что обусловлено географическим положением и наличием горных хребтов меридионального направления, вдоль которых с севера на юг проникают холодные арктические массы воздуха [7]. Среднегодовая температура воздуха равна -3,2°С. Количество осадков колеблется от 410 до 500 мм. Снежный покров появляется в сентябре и сходит в конце мая, в горной части – в конце июня. Лето прохладное, характеризуется неустойчивой погодой с частыми возвратами холодов и ночными заморозками, начинается в конце июня и продолжается 60–75 дней [8].

Объектами исследований стали пять видов орхидных, характеризующихся разными жизненными формами (см. таблицу). Работу проводили в 2010– 2011 гг. в бассейне верхнего и среднего течения р. Кожим. При изучении ценопопуляций (ЦП) орхидных использовали общепринятые в популяционной биологии методики [9–11] с учетом специфики изучения редких видов [12]. Жизненные формы даны по И.В. Татаренко [13]. Счетной единицей для корневищных орхидных был взят парциальный побег (на ранних стадиях онтогенеза – особь семенного происхождения), для орхидных со стеблекорневыми тубероидами – особь. В пределах исследуемых сообществ были заложены трансекты (1x10 м2), по пять для каждой ЦП. Трансекты разбивали на учетные площадки по 1 м.2 На каждой учетной площадке подсчитывали число особей изучаемого вида, определяли его встречаемость в сообществе, плотность и онтогенетическую структуру ЦП. Выделение онтогенетических состояний проводили по методикам, разработанным с учетом специфических для орхидных особенностей [14 и др.]. Выделяли следующие

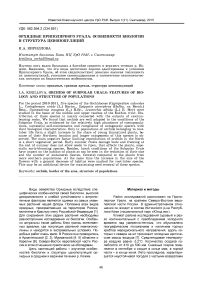

Характеристика ценопопуляций видов семейства Orchidaceae на Приполярном Урале

|

№ |

Год |

Местонахождение |

Местообитание, фитоценоз |

Численность |

Плотность, экз./м2 |

Онтогенетический спектр, % |

|||

|

j |

im |

v |

g |

||||||

Cypripedium calceolus (многолетнее короткокорневищное растение)

|

1 |

2010 |

Правый берег р. Кожим |

Облесенный лиственницей склон, кустарничково-моховые сообщества |

несколько тысяч |

14,0 |

1,2 |

16,7 |

54,8 |

27,4 |

|

2011 |

несколько тысяч |

18,0 |

6,1 |

18,3 |

47,2 |

28,4 |

|||

|

2 |

2010 |

Левый берег р. Кожим |

Днище отстойника, бывший полигон золотодобычи |

несколько тысяч |

18,4 |

5,4 |

19,9 |

39,2 |

35,5 |

|

2011 |

несколько тысяч |

16,1 |

12, 4 |

12,9 |

16,8 |

57,9 |

|||

|

3 |

2011 |

Левый берег р. Кожим |

Скалы, кустарничковолишайниковые сообщества |

до 500 |

13,7 |

2,5 |

18,0 |

67,3 |

12,2 |

|

4 |

2010 |

Правый берег р. Кожим |

Плато на вершине скал, разнотравный ивняк |

около 100 |

8,1 |

0 |

8,2 |

41,1 |

50,7 |

|

2011 |

до 200 |

7,8 |

2,0 |

8,9 |

34,6 |

54,5 |

|||

|

5 |

2010 |

Правый берег р. Кожим |

Плато на вершине скал, пихтовоеловый травяной лес |

25 |

5,5 |

4,5 |

13,6 |

40,9 |

40,9 |

|

2011 |

21 |

- |

4,8 |

4,8 |

28,5 |

61,9 |

|||

|

6 |

2011 |

Правый берег р. Кожим |

Край елово-лиственничного кус-тарничково-зеленомошого леса |

около 200 |

11,5 |

1,2 |

6,2 |

19,3 |

73,3 |

|

7 |

2010 |

Левый берег р. Кожим |

Плато на вершине скал, ерник зеленомошный |

15 |

- |

6,7 |

46,7 |

26,7 |

20,0 |

Coeloglossum viride (вегетативный однолетник с пальчатораздельным стеблекорневым туберо идом)

|

1 |

2010 |

Правый берег р. Сюрасьрузьвож |

Горный массив, травяно-моховая тундра |

около 150 |

1,7 |

6,7 |

20,0 |

4,4 |

68,9 |

|

2 |

2010 |

Левый берег р. Сюрасьрузьвож |

Горный массив, травяно-моховая тундра |

около 200 |

2,3 |

8,3 |

23,3 |

15,0 |

53,3 |

|

3 |

2010 |

Правый берег руч. Южный |

Разнотравная луговина в пойме горного ручья |

25 |

1,2 |

4,2 |

45,8 |

8,3 |

41,7 |

Epipactis atrorubens (многолетнее короткокорневищное растение)

|

1 |

2010 |

Правый берег р. Кожим |

Верхняя часть скалистого склона, лиственничное травяно-моховое редколесье |

до 500 |

2,2 |

0 |

12,2 |

20,4 |

67,3 |

|

2011 |

до 500 |

3,7 |

3,8 |

2,6 |

10,3 |

83,3 |

|||

|

2 |

2011 |

Левый берег р. Кожим |

Зарастающие отвалы |

9 |

- |

0 |

0 |

0 |

100 |

|

3 |

2011 |

Правый берег р. Кожим |

Плато на вершине скал, окраина лиственничного леса |

до 100 |

1,1 |

1,8 |

3,6 |

25,0 |

69,6 |

|

4 |

2010 |

Правый берег р. Кожим |

Скалы, каменистая осыпь |

до 200 |

2,3 |

7,3 |

21,8 |

35,5 |

35,5 |

|

2011 |

до 200 |

1,4 |

2,0 |

20,4 |

38,8 |

38,8 |

|||

|

5 |

2011 |

Правый берег р. Кожим |

Скалы, пихтово-еловое редколесье по склону |

до 300 |

3,7 |

1,3 |

8 |

5,3 |

85,4 |

Gymnadenia conopsea (вегетативный однолетник с пальчатораздельным стеблекорневы м тубер оидом)

|

1 |

2010 |

Правый берег р. Кожим |

Верхняя часть скалистого склона, лиственничное кустарничково-моховое редколесье |

несколько тысяч |

6,1 |

0,8 |

7,3 |

17,1 |

74,8 |

|

2011 |

несколько тысяч |

14,8 |

9,5 |

35,8 |

24,3 |

30,4 |

|||

|

2 |

2011 |

Левый берег р. Кожим |

Бывший полигон золотодобычи, разнотравно-моховая луговина на берегу реки |

100-120 |

3,2 |

4,4 |

22,1 |

13,2 |

60,3 |

|

3 |

2011 |

Левый берег р. Кожим |

Злаково-гераниевый бечевник |

несколько сотен |

8,6 |

8,1 |

38,4 |

25,6 |

27,9 |

|

4 |

2010 |

Правый берег р. Кожим |

Скалы, лиственнично-еловое редколесье кустарничково-лишайниково-зеленомошное |

несколько сотен |

7,0 |

19,8 |

24,7 |

31,5 |

24,1 |

|

2011 |

несколько тысяч |

15,0 |

9,4 |

29,4 |

30,1 |

31,1 |

Окончание табл.

|

№ |

Год |

Местонахождение |

Местообитание, фитоценоз |

Численность |

Плотность, экз./м2 |

Онтогенетический спектр, % |

|||

|

j |

im |

v |

g |

||||||

|

5 |

2010 |

Правый берег р. Кожим |

Скалы, растительные группировки на каменистых вывалах |

несколько сотен |

3,2 |

1,5 |

11,8 |

32,4 |

54,4 |

|

2011 |

несколько сотен |

4,5 |

4,5 |

16,1 |

38,4 |

41,1 |

|||

|

6 |

2010 |

Левый берег р. Кожим |

Скалистые выходы, кустарничково-лишайниковые группировки |

несколько сотен |

12,4 |

13,1 |

40,9 |

25,8 |

20,2 |

|

2011 |

несколько тысяч |

11,0 |

11,5 |

28,5 |

35,8 |

24,2 |

|||

Leucorchis albida (кистеклубнекорневой вегетативный однолетник)

|

1 |

2010 |

Правый берег р. Кожим |

Скалы, елово-лиственничное кустарничково-лишайниковое редколесье |

67 |

2,2 |

9,0 |

23,9 |

19,4 |

47,8 |

|

2011 |

30 |

0,9 |

11,1 |

22,2 |

18,5 |

48,2 |

|||

|

2 |

2011 |

Левый берег р. Кожим |

Скалы, кустарничковолишайниковые группировки |

55 |

1,4 |

1,8 |

25,5 |

40,0 |

32,7 |

|

3 |

2011 |

Правый берег р. Кожим |

Скалы, лиственнично-еловое кустарничково-лишайниковомоховое редколесье по склону |

106 |

3,5 |

14,1 |

21,7 |

42,5 |

21,7 |

|

4 |

2010 |

Левый берег р. Кожим |

Мелкотравный бечевник |

32 |

1,7 |

3,1 |

12,5 |

40,6 |

43,8 |

|

2011 |

66 |

2,1 |

1,5 |

16,7 |

47,0 |

34,8 |

онтогенетические состояния: ювенильное (j), имма-турное (im), взрослое вегетативное (v) и генеративное (g). Для исследования морфометрических особенностей орхидных в каждой ЦП проанализировано по 30 растений, находящихся в генеративной фазе. Измеряли следующие показатели: высоту растения, длину соцветия, число листьев и их размеры, число цветков в соцветии и размеры цветков. Данные обработаны вариационно-статистическими методами с использованием пакета MS EXСEL.

Результаты и обсуждение

Cypripedium calceolus L. (башмачок настоящий) – евразиатский бореально-неморальный вид. В Республике Коми находится на северной границе распространения. В южной части региона, на Вычегодско-Мезенской равнине, встречается на притеррасных болотах в долинах рек, облесенных окраинах болот, приручейных или заболоченных лесах, где иногда образует довольно крупные популяции численностью до нескольких тысяч растений, с плотностью до 50 особей на 1 м2 [15]. Севернее местонахождения этого вида связаны с выходами кальцийсодержащих пород на Тиманском кряже и Урале [16]. В верховьях р. Кожим C. calceolus встречается на выходах известняков и в лесах, на богатых кальцием почвах, а также обнаружен на месте бывшего полигона золотодобычи, на зарастающем днище отстойника.

Высота генеративных растений C. calceolus на Приполярном Урале составляет в среднем 16 см, на каждое приходится в основном по три очередных эллиптических листа длиной 7–9 см, шириной 4–5 см и один (реже два) довольно крупных цветка. При продвижении на юг размеры особей этого вида увеличиваются. Так, на Северном Урале высота растений составляет в среднем 24 см, листья – 10–12 см длиной и 5–6 см шириной [17]. На юге Республики Коми средняя высота растений – 30–40 см, на каждое приходится по 3–4(5) листьев, 14–15 см длиной и 7–11 см шириной. Это касается и размеров цветка – на Приполярном Урале они наименьшие [15].

Численность ЦП этого вида на изученной территории очень варьирует, составляя от единичных экземпляров до нескольких тысяч побегов (табл.). Наиболее крупные ЦП расположены в районе переправы через р. Кожим (ЦП 1) и на месте бывшего полигона золотодобычи "Таврота 1" (ЦП 2). Вероятно, это связано с благоприятными условиями биотопов, в которых встречены данные ЦП. Самая малочисленная ЦП 7 представлена 15 растениями (двумя клонами), что, возможно, объясняется тем, что данная ЦП испытывает постоянное антропогенное влияние (вытаптывание), так как через нее идет тропинка к заброшенной штольне по добыче горного хрусталя, часто посещаемой туристами. Растения в обследованных ЦП распространены отдельными куртинами, находящимися на некотором удалении друг от друга, насчитывающими от 3 до 33 побегов. Такое распределение растений связано с вегетативным способом размножения, который доминирует у этого вида. Средняя плотность размещения особей в ЦП C. calceolus составляет 5–18,4 побегов на 1 м2.

Анализ онтогенетических спектров изученных ЦП показал, что они различаются незначительно (таблица). В большинстве случаев спектры правосторонние, с максимумом на взрослых вегетативных и генеративных особях. Это характерно для вида и в других районах его произрастания [3, 13], что свидетельствует об их устойчивом состоянии. Присутствие ювенильных особей в ЦП этого вида (1,2–12,4%) свидетельствует о том, что численность в них поддерживается не только вегетативным, но и семенным способом. В данных ЦП отмечен и довольно высокий процент завязывания плодов – в среднем 50,6%. Одна коробочка содержит в среднем 2600 семян, причем 97% полноценные [15].

Репродукцию семян C. calceolus на Приполярном Урале осложняет короткий вегетационный период. Заморозки в начале лета повреждают бу- тоны, особенно это характерно для растений открытых местообитаний. Например, на бывшем полигоне золотодобычи в 2010 г. заморозками были повреждены 27% генеративных побегов С. calceo-lus, тогда как скальные ЦП этого вида они не затронули. В 2011 г. из-за сильного понижения температуры воздуха в середине июня были повреждены генеративные побеги во всех ЦП С. calceolus на Приполярном Урале (от 25,4 до 80,4%). Понижение температуры в конце лета повреждает завязавшиеся плоды, и семена не успевают дозреть. Так, в ЦП 5 (в пихтово-еловом травянистом лесу) в 2010 г. побеги с еще зелеными коробочками замерзли из-за рано выпавшего снега. Хотя в этом же районе на облесенных скалистых склонах, где растения цвели несколько раньше, семена успели вызреть и высыпаться до начала заморозков.

Coeloglossum viride (L.) Hartm. (пололепе-стник зеленоцветковый) – евразиатско-северо-американский, преимущественно голарктический вид. В Республике Коми распространен неравномерно, отмечен в бассейнах рек Вычегда, Печорская Пижма, в Большеземельской тундре, на Полярном Урале, реже по рекам Сыня, Кожим, Щугор и в верхнем течении р. Печора, а также по всему Уралу выше границы леса [16]. Произрастает в лесах, на лугах, болотах, обнажениях, в тундрах.

Средняя высота генеративных растений C. viride на Приполярном Урале составляет 11 см, на каждое приходится два–три листа, около 3 см длиной и 2–3 см шириной. Соцветие около 3 см длиной в среднем из девяти желтовато-зеленоватых цветков. На Северном Урале размеры растений этого вида несколько крупнее [17].

На Приполярном Урале C. viride встречается в основном в горных тундрах, одиночные растения отмечены нами на травянистых бечевниках и небольшом ключевом болотце. ЦП с горных тундр довольно крупные для этого вида – до 200 особей, при средней плотности размещения 1,7–2,3 экз. на 1 м2. Обычно C. viride образует ЦП из единичных растений или насчитывающие несколько десятков экземпляров [5, 18]. Онтогенетические спектры изученных ЦП – нормальные, полночленные, с максимумом на генеративных растениях (таблица). Это связано с более длительным нахождением особей в данной фазе онтогенеза и, как следствие, их накоплением в ЦП. Такая особенность свойственна ЦП C. viride по всему его ареалу [19]. Также отмечено довольно большое количество имматурных растений, что, возможно, связано с некоторой задержкой в онтогенезе и характерно для стеблекорневых видов в экстремальных условиях. ЦП 3, расположенная на луговине в пойме горного ручья, – несколько меньше, насчитывает всего 25 растений, в ней преобладают имматурные особи (45,8%) при достаточно большом количестве цветущих растений.

Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess. (дремлик темно-красный) – евразиатский вид. В Республике Коми находится на северной границе ареала, встречается на выходах карбонатных пород на Тимане, в Приуралье, на Северном и Приполярном Урале [16]. Растет на открытых осып- ных известняковых склонах, в сосновых и лиственничных лесах с близким залеганием кальцийсодержащих пород.

На Приполярном Урале встречается на выходах известняков. Средняя высота растений составляет здесь 22 см. На каждое растение приходится три–пять листьев, 3–5 см длиной и 2,5–2,8 см шириной. Цветки темно-пурпурные, собраны в однобокую кисть, длиной в среднем 9 см, состоящую из 11 цветков. На Северном Урале растения этого вида несколько крупнее, длиной в среднем 28,5 см, с четырьмя–пятью листьями, 4-6 см длиной и 2,72,8 см шириной [17].

Численность ЦП вида на выходах карбонатных пород Приполярного Урала довольно высокая – 100–500 побегов, со средней плотностью размещения 1,1–3,7 побега на 1 м2. Только ЦП 2, расположенная на месте бывшего полигона золотодобычи, представлена девятью особями. ЦП в 50–150 побегов характерны для этого вида по всей России [5]. В онтогенетических спектрах вида в бассейне р. Ко-жим преобладают генеративные побеги и довольно высока доля взрослых вегетативных растений (таблица). Это связано с большей длительностью данных онтогенетических периодов и вегетативным размножением, в результате которого из почек возобновления развиваются побеги с признаками уже взрослых особей. Большая часть изученных ЦП – нормальные полночленные, только в ЦП 1 в 2010 г. отсутствовали молодые побеги, но в 2011 г. они появились. ЦП 2 – неполночленная, состоит только из цветущих растений. В остальных ЦП молодые растения присутствуют, что свидетельствует и о наличии семенного размножения. На репродукцию этого вида также отрицательно сказывается понижение температуры в начале лета. В двух ЦП этого вида в 2011 г. отмечено повреждение генеративных растений (от 15,8 до 35,9%) на стадии бутонизации заморозками в начале лета.

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br . (кокушник комарниковый) – бореальный евразиатский вид. В Республике Коми находится на северной границе ареала. Вид чаще встречается в южных и югозападных районах региона [16]. Произрастает на болотах, сыроватых лугах, во влажных лесах, а также на обнажениях карбонатных пород. На Приполярном Урале встречается преимущественно на выходах карбонатных пород. Кроме того, обнаружен на месте бывшего полигона золотодобычи на травяно-моховой луговине и на разнотравном бечевнике на берегу р. Кожим.

Высота генеративных особей G. conopsea на Приполярном Урале составляет в среднем 26 см. На каждое растение приходится три–четыре линейно-ланцетных листа, 7-9 см длиной и 1 см шириной. Соцветие – густой многоцветковый цилиндрический колос, 8 см длиной, состоящий из 27 лилово-розовых цветков. На Северном Урале размеры цветущих растений этого вида несколько больше, но цветки мельче [17]. Эта же закономерность отмечена и по ареалу данного вида, в центре ареала размеры растений и количество метамеров увеличиваются, однако размеры цветков оказываются меньше, чем в краевых ЦП. Можно предположить, что в суровых условиях Приполярного Урала, где образование большого количество цветков для растения не выгодно, это компенсируется их размерами, что способствует большему привлечению насекомых-опылителей и максимальной реализации семенного размножения, которое является единственным способом возобновления для данного вида.

ЦП G. conopsea на Приполярном Урале – крупные, насчитывают несколько сотен или тысяч растений, со средней плотностью размещения 3,2– 15,0 особей на 1 м2. Особи в ЦП размещены неравномерно, молодые растения иногда образуют небольшие скопления вокруг цветущих экземпляров, что связано с преимущественным прорастанием молодых растений рядом с материнскими.

Все изученные нами ЦП G. conopsea были нормальными полночленными, в них присутствовали все онтогенетические состояния (таблица). В онтогенетических спектрах большинства ЦП преобладали генеративные и взрослые вегетативные особи. Это согласуется с данными исследователей по другим районам ареала вида [13, 20 и др.] и объясняется биологическими особенностями G. conopsea – большей длительностью данных фаз онтогенеза. В онтогенетических спектрах ЦП 3, а также ЦП 1 в 2011 г. и ЦП 6 в 2010 г. максимум приходился на имматурные растения (35,8–40,9%). В целом, во всех изученных ЦП наблюдается довольно высокое количество молодых растений. Это связано с тем, что данные ЦП находятся на северной границе распространения вида, в горном районе, где условия для произрастания суровые. Рядом исследователей [21, 22] зарегистрировано, что в экстремальных условиях у данного вида происходит увеличение доли молодых особей в ЦП. Несколько повышенная доля молодых растений в ЦП этого вида отмечена нами и для Северного Урала [17].

Онтогенетические спектры ЦП G. conopsea динамичны (таблица). В ЦП 1 в 2010 г. максимум приходился на генеративные растения, а в 2011 г. – на молодые (ювенильные и имматурные особи в сумме составили более 45%). Возможно, это связано с «волнами возобновления», которые наступают у орхидных после одного или нескольких лет, особенно благоприятных для плодоношения и прорастания семян. В ЦП 6 в 2010 г. доминировали имма-турные растения, в 2011 г. – вегетативные.

Leucorchis albida (L.) E. Mey (псевдорхис беловатый) – европейский арктоальпийский вид. В Республике Коми находится на южной границе распространения, встречается на Урале, Тимане, по рекам Печора, Мезень, Ижма [16]. Произрастает в ельниках черничных, в сосновых зеленомошных лесах, березняках, на сырых лугах, опушках и вырубках, а также в горных тундрах. На Приполярном Урале встречается в лесах, редколесьях [23]. Нами обнаружен на травянистом бечевнике на берегу р. Кожим.

Небольшое растение, средняя высота на Приполярном Урале составляет 17 см, с тремя продолговатыми листьями 2–4 см длиной и около 1 см шириной, и густым цилиндрическим соцветием, длиной около 4–5 см, состоящим из многочисленных (20–22) мелких душистых желто-белых цветков.

Численность ЦП L. albida на Приполярном Урале 32–106 растений. Это довольно крупные для этого вида ЦП. Обычно он образует очень малочисленные ЦП [24]. Например, в Мурманской области они насчитывают всего 5–10 особей (редко 30 и больше) [5]. Средняя плотность размещения растений в исследованных нами ЦП составляла 0,9–3,5 экз. на 1 м2. Растения распространены неравномерно, часто отмечаются небольшие скопления молодых особей вокруг взрослых. Это связано с тем, что большая часть семян у этого вида остается в непосредственной близости от материнских растений (на расстоянии до 5 м) [25]. Отмечены значительные флуктуации численности ЦП этого вида по годам (таблица), так в ЦП 1 в 2011 г. численность уменьшилась в два раза по сравнению с предыдущим годом, а в ЦП 4 – увеличилась. Такие изменения, возможно, связаны с биологической особенностью орхидных переходить к подземному образу жизни.

Изученные ЦП L. albida на Приполярном Урале – нормальные полночленные, с преобладанием взрослых вегетативных или генеративных особей (табл.). Присутствует также достаточное количество молодых особей, что указывает на благоприятные условия для семенного возобновления данного вида. По годам соотношение разных онтогенетических групп в ЦП L. albida менялось незначительно.

Заключение

Наши исследования показали, что Орхидные достаточно хорошо адаптированы к условиям Приполярного Урала, о чем свидетельствует довольно высокая численность их ценопопуляций, успешное самоподдержание и соответствие онтогенетических спектров их биологическим особенностям. Только в ценопопуляциях стеблекорневых видов отмечено некоторое повышение доли молодых (имматурных) растений, что связано с их северным положением и как следствие – более растянутым онтогенезом этих видов. Основным отрицательным фактором, ограничивающим репродукцию Орхидных на Севере, является короткий вегетационный перид. Заморозки в начале лета повреждают бутоны, а заморозки в конце лета не дают созреть семенам, особенно это сказывается на раноцветущих видах. Кроме того, суровые условия Приполярного Урала оказывают влияние на габитус растений: происходит уменьшение их размеров и количества метамеров (листьев, цветков) по сравнению с более южными ценопопуляциями. При этом у стеблекорневых видов при общем уменьшении габитуса отмечено увеличение размеров цветков. Это, возможно, является дополнительным приспособлением для максимальной реализации семенного возобновления, единственного у этих видов. Устойчивое существование ценопопуляций Орхидных на Приполярном Урале обеспечивается большой продолжительностью их онтогенеза, длительным пребыванием в генеративной и взрослой вегетативной ста- диях, а также способностью при неблагоприятных условиях пребывать во вторичном покое или во временно не цветущем состоянии.

Работа выполнена при поддержке программы президиума РАН «Живая природа», проект № 12-П-4-1018 «Видовое, ценотическое и экосистемное разнообразие ландшафтов территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми».

Список литературы Орхидные Приполярного Урала: особенности биологии и структура ценопопуляций

- Абрамова Т.И., Аверкова Г.П., Аверьянов Л.В. и др. Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. 855 с.

- Баталов А.Е. Биоморфология, экология популяций и вопросы охраны орхидей Архангельской области: Автореф. дис. канд. биол. наук. М., 1998. 16 с.

- Пучнина Л.В. Состояние ценопопуляций Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae) в карстовых ландшафтах Севера европейской России//Ботанический журнал. 1999. Т. 84. №9. С. 75-81.

- Блинова И.В. Популяции орхидных на северном пределе их распространения в Европе (Мурманская область): влияние климата//Экология. 2008. Т. 39. № 1. С. 28-35.

- Блинова И.В. Численность популяций орхидных и их динамика на северном пределе распространения в Европе//Ботанический журнал. 2009. Т. 94. № 2. C. 212-240.

- Марковская Н.В., Дьячкова Т.Ю., Марковская Е.Ф., Шредерс М.А. Орхидные Заонежья. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2007. 82 с.

- Болотова В.М., Дедов А.А., Лащенкова А.Н., Юдин Ю.П. Производительные силы Коми АССР. Т.3. Ч 4. Растительный мир. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1954. 378 с.

- Панев З.В., Вавилов П.П., Витязева В.А. и др. Атлас Коми АССР. М.: Глав. упр. геодезии и картографии, 1964. 112 с.

- Смирнова О.В., Заугольнова Л.Б., Ермакова И.М. и др. Ценопопуляции растений (основные понятия и структура). М.: Наука, 1976. 217 с.

- Уранов А.А., Заугольнова Л.Б., Смирнова О.В. и др. Ценопопуляции растений (развитие и взаимоотношения). М.: Наука, 1977. 182 с.

- Заугольнова Л.Б., Жукова Л.А., Комаров А.С. и др. Ценопопуляции растений (очерки популяционной биологии). М.: Наука, 1988. 131 с.

- Денисова Л.В., Никитина С.В., Заугольнова Л.Б. Программа и методика наблюдений за ценопопуляциями видов растений Красной книги СССР. М., 1986. 33 с.

- Татаренко И.В. Орхидные России: жизненные формы, биология, вопросы охраны. М.: Аргус, 1996. 207 с.

- Блинова И.В. Особенности онтогенеза некоторых корнеклубневых орхидных (Orchidaceae) Крайнего Севера//Ботанический журнал. 1998. Т. 83. №1. С. 85-94.

- Кириллова И.А., Тетерюк Л.В., Пестов С.В., Кириллов Д.В. Репродуктивная биология Cypripedium calceolus (Orchidaceae) на европейском Северо-Востоке России//Ботанический журнал. 2012. Т. 97. № 12. С. 1516-1532.

- Мартыненко В.А. Семейство Orchidaceae Juss. -Ятрышниковые//Флора Северо-Востока европейской части СССР. Л., 1976. Т. 2. С. 118-133.

- Кириллова И.А. Орхидные Печоро-Илычского заповедника (Северный Урал). Сыктывкар, 2010. 144 с.

- Vakhrameeva M.G., Tatarenko I.V., Varlygina T.I. et al. Orchids of Russia and adjacent countries (within the borders of the former USSR). Germany, 2008. 690 p.Вахрамеева М.Г., Блинова И.В., Богомолова Т.И.,

- Жирнова Т.В. Пололепестник зеленый//Биологическая флора Московской области. М.: Изд-во «Гриф и К», 2003. Вып. 15. С. 62-77.

- Баталов А.Е. Состояние популяций Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. (Orchidaceae) в различных фитоценозах//Эмбриология цветковых растений: Терминология и концепции. СПб.: Мир и семья, 2000. Т. 3. С. 524-532.

- Экзерцева Л.В., Вахрамеева М.Г., Денисова Л.В. Некоторые особенности структуры ценопопуляций орхидных на северной границе ареала//Охрана и культивирование орхидей: Тезисы докладов III Всесоюзного совещания. 1987. С. 46-47.

- Вахрамеева М.Г., Виноградова И.О., Татаренко И.В., Цыпляева О.В. Кокушник комарниковый//Биологическая флора Московской области. М.: Изд-во МГУ, 1993. Вып. 9. С. 51-64.

- Мартыненко В.А., Дегтева С.В. Конспект флоры природного национального парка "Югыд ва" (Республика Коми). Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 94 с.

- Jersakova J., Malinova T., Jerabkova K., Dötterl S. Biological Flora of the British Isles: Pseudorchis albida (L.) A. & D. Löve//Journal of Ecology. 2011. № 99. Р. 1282-1298.

- Jersakova J., Malinova T. Spatial aspects of seed dispersal and seedling recruitment in orchids//New Phytologist. 2007. № 176. Р. 237-241.