Оригиналы и транскрипции: Деисус со "Спасом в Силах", богослужебные реформы и некоторые особенности "Устава литургии" патриарха Филофея в греческих и славянских рецензиях

Автор: Хлебников Денис Владимирович

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: Литургика

Статья в выпуске: 5 (88), 2019 года.

Бесплатный доступ

Существует мнение о сходстве порядка поминовения святых на проскомидии и в молитвах литургии с составом знаменитого деисусного чина из Благовещенского собора Московского кремля, ставшего, по мнению исследователей, образцом для других русских ростовых деисусов, из коего сходства извлекаются некоторые дальнейшие выводы. Однако основанием для этого мнения стали неаутентичные тексты, и оно является, таким образом, анахронизмом. До введения «Диатаксиса» Константинопольского патриарха Филофея Коккина единого чина литургии не существовало, ни греческого, ни, соответственно, славянского. К моменту же создания деисусного чина из Благовещенского собора в результате литургических реформ митрополита Киприана, последовавших за реформами патр. Филофея, единый чин был введен, но из числа лиц, поминаемых на проскомидии и в ходатайственной молитве Анафоры, были исключены архангелы и ангельские Силы вообще. Кроме того, из русского богослужения была выведена архаическая молитва Трисвятого, содержавшая упоминание «четверозрачных животных», встречавшаяся в некоторых греческих рукописях и исчезнувшая из греческого богослужения еще раньше. Богослужебные тексты стали, тем самым, более далеки, чем тексты предшествующего периода, от деисуса, содержащего, кроме прочего, изображения архангелов, и входящей в его состав иконографии Спаса в Силах, содержащей изображения четырех апокалиптических животных

Спас в силах, ростовой деисус, высокий иконостас, служебник, устав литургии, чин проскомидии, анафора, молитва трисвятого пения, четверозрачные животные

Короткий адрес: https://sciup.org/140246760

IDR: 140246760 | DOI: 10.24411/1814-5574-2019-10083

Текст научной статьи Оригиналы и транскрипции: Деисус со "Спасом в Силах", богослужебные реформы и некоторые особенности "Устава литургии" патриарха Филофея в греческих и славянских рецензиях

со Спасом в Силах связывается ею с поминовением святых «в молитвах литургии и на проскомидии»3.

Эта концепция была отчасти (относительно проскомидии) рассмотрена мною ранее [Хлебников, 2014]; здесь разбор ее продолжен и углублен; при этом привлекается гораздо более широкий спектр источников, анализируются не рассмотренные ранее части концепции, а также внесены некоторые поправки.

Итак — приняв, что знаменитый деисусный чин в кремлевском Благовещенском соборе (далее — БЧ : Благовещенский чин) стал образцом для деисусов «со „Спасом в силах“ и святителями», имевших «широчайшее распространение в XV–XVI вв.», — Л. А. Щенникова замечает4, что новизна и отличие БЧ — в изображениях а) Спаса в Силах и б) «творцов Божественной литургии» Василия Великого и Иоанна Златоуста, «образы которых в более ранних деисусах не были обязательными», а также в) в размещении святых «в соответствии с чином их поминания в молитвах литургии и зависимой от нее проскомидии, сложившейся в устойчивый обряд в XIV в.», причем с именно греческим чином. Согласно которому — как уточняется, — из 1-й просфоры вынимается Агнец, из 2-й — частица в честь Богоматери, из 3-й — девять частиц: 1) в честь архангелов и Небесных Сил, 2) Предтечи и пророков, 3) апостолов, 4) святителей, 5) мучеников.

Об остальных частицах умалчивается (4 позиции из 9!), но аналогия кажется прямой; состав и расположение икон БЧ почти совершенно таковы: Спас, Богоматерь, Предтеча, архангелы (на проскомидии — перед Предтечей, что несколько уменьшает сходство), апп. Пётр и Павел, свтт. Василий и Иоанн, вмчч. Георгий и Димитрий5.

Именно о греческом чине речь — явно потому (у Л. А. Щенниковой нет пояснений), что в русском не поминаются архангелы (присутствующие в деисусе), но поминаются пророки (которых в деисусе нет)6. И именно греческий чин как нельзя лучше согласовался бы с общепринятой (и фактически ставшей не требующей доказательств непререкаемой догмой ) гипотезой о создании БЧ « греком » Феофаном (непосредственно, при участии или под руководством).

Внесем, однако, некоторые замечания.

-

I) Для устроения русского высокого иконостаса не могли брать греческий чин проскомидии при совершении перед ним русского богослужения: незадолго до предполагаемого времени создания БЧ (датируется обычно ок. рубежа XIV–XV вв.) была выработана особая русская редакция Устава литургии (включившая подробное описание проскомидии). Взять могли (если бы чин проскомидии действительно использовался) только ее , на чем должен бы был настоять митр. Киприан († 1406), считающийся ее создателем7.

-

II) Расхождение греческого Евхология и русского Служебника, касающееся поминовения на 3-й просфоре (в русском: 1-я частица — в честь Предтечи, 2-я — пророков; в греческом: архангелов и Предтечи соответственно), появится лишь в XVII в. (в южно-русских печатных служебниках, напр. Стрятинском 1604 г.; отсюда [Дмитриевский, 2004, 42–66] — в первом прaвленом московском «никоновском» служебнике 1655 г. и последующих).

И лишь с XVII в. в Русской Церкви из 3-й просфоры вынимают девять частиц8, а до этого — вынимали только одну 9; и только теперь стали повторно поминать св. Иоанна Златоуста или свт. Василия именно как творцов литургии при изъятии девятой 10.

NB: При полном соответствии деисуса поминовению на 3-й просфоре (в том виде, которым пользуется Л. А. Щенникова) требовалось бы изобразить названных святителей дважды: при поминовении Великих учителей (4-я частица) плюс при поминовении творцов Литургии (9-я). Ситуация непредставимая.

Заметим еще, что образы свтт. Василия и Иоанна не были обязательными не только «в ранних деисусах», но и в XV–XVII вв.

У грек во втор. пол. XIV в., согласно Диатаксису патр. Филофея (†1377/78)11 и Архи-ератикону Димитрия Гемиста 1386 г. [Habert, 1643, 4], изымали одну частицу; в XV-м — разное число; девять — видимо, с кон. XVI — нач. XVII в. [Муретов, 1897, 114–120].

Т. о., Л. А. Щенникова берет позднейший греческий чин, предпочтя его при сличении с составом БЧ позднейшему же русскому на основании разночтений, появившихся в XVII в. Отсюда — неверны будут и дальнейшие построения, исходящие из базового положения о сходстве двух чинов: проскомидийного и Благовещенского12.

-

III) Уточним, в чем были особенности русского поминовения на проскомидии и литургии (что совсем не будет бесполезным при полном отсутствии каких-либо критических замечаний в литературе насчет рассматриваемой концепции13).

А) Проскомидия.

Как известно, в целом в служебниках XIV в. никакого единства нет: есть рукописи, говорящие лишь об Агничной просфоре, и есть такие, в которых о просфорах и частицах не сказано ничего; иногда поминаются Богородица и один-два святых, иногда — большее или даже просто большое количество [Амфилохий, 1876, 14–18; Филарет, 1876, 39; Муретов, 1894, 513–514, 519–523; Муретов, 1895а, 247–248, 253–257; Муретов, 1895b, 61–85]. Унификация появляется лишь к нач. XV в., когда на Руси утвердится формуляр литургий, основанный на Диатаксисе патр. Филофея, регулировавшем, в свою очередь, богослужение греческое. Правда, в ряде рукописей XV– XVI вв. замечены элементы дофилофеевских последований; иногда переписывали и старые уставы.

Т. о., все служебники XIV в. делятся на две неравные группы: одна представляет практику до исправления книг, с «неустановившимся чином проскомидии» [Мансве-тов, 1882, 33. См. ткж.: Афанасьева, 2007 б, 235–237; Афанасьева, 2012, 86–88], при котором набор святых и порядок поминовения различаются от списка к списку и говорить о каком-либо соответствии БЧ чину проскомидии в целом не приходится в принципе, см. ПРИЛОЖЕНИЕ ); другая — отражает это исправление.

Отсюда: если предполагать влияние чина проскомидии на состав деисуса (о чем можно говорить лишь при одном едином чине), — резонно брать только унифицированный чин в правленых служебниках, причем в наиболее ранних и авторитетных списках русской редакции. Особо важны ранние списки для концепции Л. А. Щенниковой, которая датирует БЧ посл. четв. XIV в. [Щенникова, 1982, 104–111; Щенникова, 2000, 400–404].

Именно ранние списки требуют особого внимания, т. к. автором русской редакции считают митр. Киприана, с деятельностью которого в литературе связывают также и появление высокого иконостаса , включающего ростовой деисус со «Спасом в Силах» (и прежде всего — БЧ ), с чем согласна и Л. А. Щенникова. При этом появление высокого иконостаса и создание БЧ обычно относят к кон. XIV — нач. XV вв.14 (позднéе «традиционной» Грабарёвской датировки 1405 годом, давно утерявшей свои мнимые исторические основания [Щенникова, 1982, 92–102], но оказавшейся фантастически живучей, БЧ не датируют15): именно к тому времени, когда на Руси утверждается основанный на Диатаксисе формуляр литургий.

Различают три славянских редакции Диатаксиса: сербская (?) афонская [Афанасьева, 2006b, 262; Афанасьева, 2007а, 11; Афанасьева, 2013, 69–73]; болгарская (патр. Евфимия Тырновского, † 1389) и русская; на три редакции делится и литургия Иоанна Златоуста [Афанасьева, 2015а, 166–189] (далее — ЛИЗ; литургия Василия Великого — ЛВВ).

Русская редакция в кон. XIV-XV вв. существует в трех версиях16 (версии, выработанные позднее, нам здесь не нужны).

Первая . Устав дан отдельно от литургии: Vat. slav. 14, кон. XIV — нач. XV в., л. 112– 148 об.17; РНБ, Соф. 859, 60-е гг. XV в.; РГБ, Писк. 30, XVI в.

Вторая . Устав слит с ЛИЗ: ГИМ, Син. 601, кон. XIV в.18; РНБ, Погод. 36, кон. XIV — нач. XV в.; РНБ, Соф. 970, сер. XV в.

Третья , самая распространенная. Устав разделен, проскомидия дана отдельно; есть сокращения и добавлены молитва перед Евангелием Воси^и въ срдцихъ нашихъ члколюбче вл ⷣ ко и тропарь третьего часа в эпиклезе Анафоры ЛИЗ.

Есть списки сводных редакций: русской с афонской в РНБ, Соф. 970 (перв. пол. XV в.); русской с болгарской в ГИМ, Син. 268 (втор. пол. XV в.)19; следы болгарской есть в проскомидии в служебнике XVI в. РГБ, ф. 113, № 36 (88)20.

Существуя в условиях т. н. «контролируемой рукописной традиции», с сер. XV в. редакции и версии начинают смешиваться.

Поскольку мы ограничены датировкой БЧ с условным пределом 1405 г., нас прежде всего интересует русская редакция в первых двух версиях. Третья, сводная, нацеленная на «объединение различий южнославянских версий и русской редакции», была создана, видимо, уже при митр. Фотии21 (скорее, уже после 1410 г., когда он прибыл в Москву). Для датировки ее показателем является появление тропаря третьего часа в греческих рукописях: впервые отмечен22 в Архиератиконе 1386 г., где добавлен в списках Alexandr. Patr. 371, 1407 г. и Ath. Laur. Δ 80, 1541 г.; в списке XIV в. Hierosol. Patr. 362 (607) его еще нет23.

Проскомидия в первых двух версиях обнаруживает различия с составом БЧ (и других деисусов); в частности, здесь исчезает (обычное прежде) поминовение бесплотных Сил 24: Vat. slav. 14, л. 118–119; РНБ, Соф. 859, л. 7 об.; РГБ, Писк. 30, л. 40 об.; ГИМ, Син. 601, л. 5 об.–6 об.; РНБ, Погод. 36, л. 10–11 об.; РНБ, Соф. 970, л. 7 (то же — в списках разных рецензий, содержащих имя митр. Киприана, — РНБ, Соф. 617, л. 69; Филофея, — Соф. 542, л. 5 об.–6; их обоих: ГИМ, Син. 268, л. 9–9 об., РГБ, Волок. 36, л. 4 об.).

Нет поминовения Сил ни в болгарской редакции25, ни в том варианте греческого Диатаксиса, что служил источником для нее и Киприановой (представлен списком Ath. Vatop. 133 (744))26, ни в Архиератиконе 1386 г., также основанном на Филофеевом Диатаксисе27.

В русских служебниках поминовение Сил вновь появится, причем не сразу и лишь в части списков, лишь в 3-й версии28 под влиянием афонской редакции (и, возможно, архаичных последований, некоторые особенности которых иногда возвращаются в правленые рукописи29).

Проскомидия в служебниках афонской редакции, несмотря на поминовение Сил, тоже не дает соответствия составу БЧ и иных деисусов: здесь поминается св. Савва Сербский, в русских деисусах XV–XVI вв. никогда не бывающий; отличие есть и в той ее начальной части, которая в целом имеет сходство с составом деисуса: в афонской редакции (и 3-й версии русской) — перед поминовением Сил (в тех списках, где оно есть) стоит: «силою чтнаго и животвордщаго крта»30 (отчего, видимо, 3-я просфора и называлась иногда «крестовою»31).

Кроме того, в русских списках афонская редакция распространится (сравнительно широко, ок. четверти списков32), видимо, лишь со втор. пол. XV в.33; влияние ее на БЧ при его датировке, принятой Л. А. Щенниковой, исключено.

Поминовение Креста и Сил есть — как и в некоторых греческих дофилофеев-ских уставах — в раннем варианте греческого Диатаксиса, представленном списком Ath. Pantel. 770 (49)34; именно этот вариант и стал источником афонской редакции35.

Необходимо подчеркнуть, что в описаниях проскомидии в древнерусских доки-приановских служебниках — в тех из них, где есть поминовение по чину (хотя бы и самого малого числа названных поименно святых), — архангелы и (или) Силы поминались всегда (Крест — нигде36), см. ПРИЛОЖЕНИЕ .

Вопрос о поминовении Сил на проскомидии изучал С. Д. Муретов37, который, нашед его вполне неуместным38, а его происхождение — случайным, полагал, что и патр. Филофей « признавал неуместным » поминовение Креста и Бесплотных на проскомидии39. Сперва он, видимо, следовал предшествующей традиции, что отражает ранняя версия Диатаксиса в Pantel. 770, но затем убрал это поминовение40.

Итак, обычное прежде, поминание на проскомидии Бесплотных было отменено патр. Филофеем и выведено из греческого (в любом случае до 1376 г. , когда его патриаршество кончилось, т. е. до создания БЧ даже при максимально ранней его датировке ), а вслед за тем и из русского богослужения при Киприановой реформе : в то самое время, когда, согласно общепринятым представлениям, и появляется высокий иконостас со Спасом в Силах в центре деисуса.

В ходе дальнейших изменений в тексте Служебника поминание Сил на проскомидии появится вновь и будет окончательно отменено в XVII в., но это уже никак не касается до концепции Л. А. Щенниковой.

Кроме несоответствия с поминовением Сил, есть и другие.

Так, во всех основанных на Диатаксисе патр. Филофея редакциях и версиях первые поминаемые святители — свтт. Василий и Григорий Богослов, а не свтт. Василий и Златоуст (которые никогда не поминаются один за другим и в славянских дофилофеевских служебниках), как в БЧ и большинстве других деисусов, в т. ч. более ранних. Нет ни малейших сомнений, что именно им , а не проскомидии, следует БЧ ; образы свт. Василия в паре со свт. Григорием для любых деисусов совершенно не типичны.

На проскомидии поминают много больше святых и даже ликов святости, чем представлено в БЧ и даже в самых развернутых деисусах. Так, напр., в «Служебнике митр. Киприана» (ГИМ, Син. 601, л. 5 об.–6 об.) на 3-й просфоре только поименно названо 30 святых; другие рукописи лишь увеличивают это число. В БЧ — пять икон (без Спаса и Богородицы, поминаемых на первых двух просфорах; архангелов, не поминавшихся на проскомидии, и мучеников, вероятнее всего, не входивших в первоначальный состав БЧ 41). Нет в иконостасных деисусах и образов свв. праведных Иоакима и Анны, которые поминаются на проскомидии во всех филофеевских служебниках.

Одно из отличий русской редакции от греческого Диатаксиса — поминания митр. Петра, свв. мучениц и свв. преподобных жен; надо было бы ожидать акцентуации этих поминаний, видимо, существенных для составителя редакции42 (особенно — поминовения митр. Петра; служба ему была составлена именно митр. Киприаном) и в деисусе.

Однако ни в БЧ , ни в иконостасных деисусах XV–XVI в. мучениц и преподобных жен нет. Иконы митр. Петра нет тоже43, хотя они и широко представлены в ростовых деисусах с конца XV в.44

Итак, строго говоря, можно видеть лишь некоторое весьма неполное соответствие изначального состава БЧ поминовению на проскомидии, причем лишь в небольшой начальной его части .

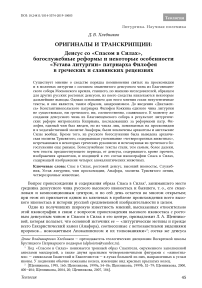

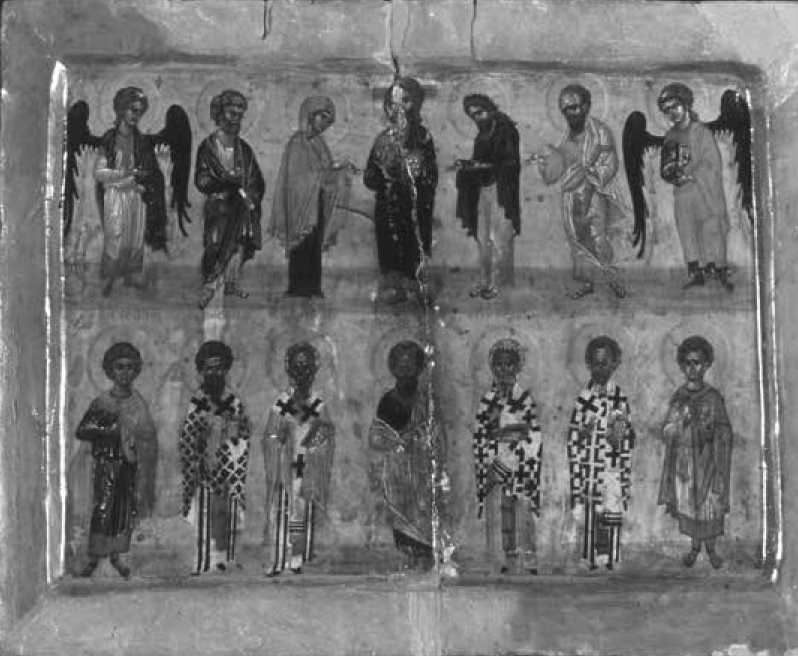

Но такое эпизодическое сходство есть не только здесь; так, к составу БЧ близок — но ближе, все же, к поминовению на проскомидии (Филофеевских редакций) — состав ростовых деисусов в некоторых византийских памятниках XIV в., напр., на епитрахили в НМЗ (инв. ДРТ 51) [Игнашина, 2003, кат. 4] или поясного деисуса со святыми на фрагментах тетраптихов (?) из мон. св. Екатерины на Синае (Илл. 1). То же следует сказать об иконе XV в. в том же монастыре, где

Илл. 1. Деисус с избранными святыми.

Часть тетраптиха в собрании монастыря св. Екатерины на Синае. XIV в.

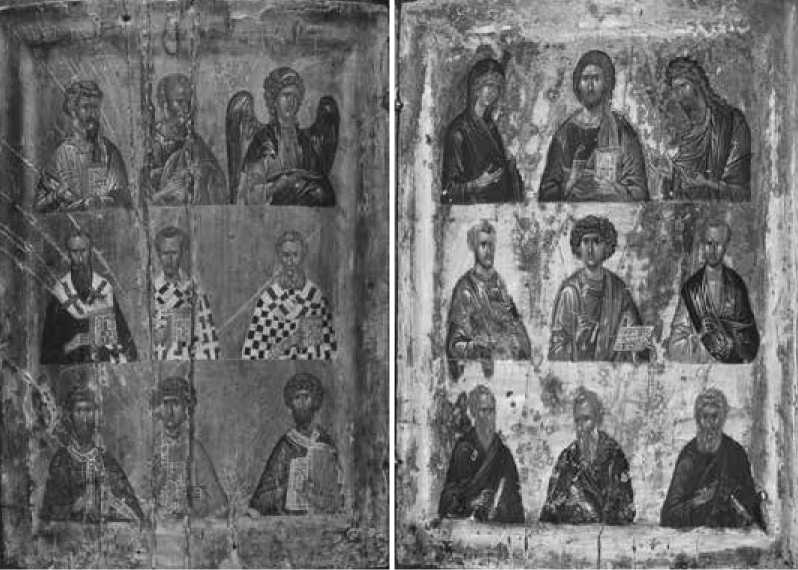

семифигурный деисус дополнен предстоящими: ап. Иоанн Богослов, свтт. Василий Великий, Иоанн Златоуст, Николай Мирликийский, Иоанн Милостивый, вмчч. Георгий и Димитрий (Илл. 2).

Перечислены святые «по чину», напр., в разнообразных не-литургийных молитвах, отпустах и т. д.; часть их близка к составу БЧ не менее; порядок перечисления святых, а также чинов святости — в целом тот же, что и на проскомидии. Поэтому акцентировать сходство именно БЧ с поминанием именно проскомидийным никаких оснований нет.

См., напр. (по рукописям кон. XIV– нач. XV вв.):

Молитва в русском Евангелии 1382–1383 (1393?) г.45:

ГЙ ICC- ^'с СНС ВИИ помилуй МА Гр'бШИА. ПСИ^СУСП'Ы1ЫМ7, си млрдьем^. и многою вагтиго. млтвдми II МОЛСПИ6М7, ПрУТЬИА ТИ МТрИ. ПрСБЛГНЬНА ВЛУЦА НАШС1А ВЦА. ПрИСПОДВ7,11А МрИ1А. силою И ПОМОЖСИИвМЪ. УТНАГО И ЖНВОТВОрАЬрАГО КрТД. ^ДСТуПНИПЛСНИеМЪ^(81с!) УТНЫ^'Л НБНЬЦСИЛТ*. МИХАИЛА И ГАВЕЛА. МЛТКАМИ УТНАГО. И СЛАВИАГО П^КА. И ЙрТУИ КртЛА ТВО6ГО IWAHA. МЛТВДМИ ст^ъ прср<вдлн7>1 вер^овн’ы аплъ пстрд и Павла, и .bi. и проуиул. и сир<7> .д.^ъ. буддистъ. iwaha. лукы. mat^ia. МАркл. просветивши^ъ уствсргконсуныи мирг. лоуулми пропов^ддпшА... и т. д. (ГИМ, Син. 742, л. 281-282).

Молитва утрени в русском Служебнике кон. XIV — нач. XV в.:

СПСП ВС ЛЮДИ СВО1Д- БЛГВ1 ДОСТО1ДНЫД СВО1Д- посети миро свои- млтию и ьрсдротАми въ^выси родъ кртиыи- НИ^ЪПОСЛИ НА НЫ МЛТИ TB06IA БАТЫ- МЛТВАМИ ПрСБЛАГЕНЬИД ЕЛУЦА НАШИ1Д- вцд и прйдвцд мрыд силою утйдго- и животворАгрдго кртд- ^дступлсписмь ст^ъ ивны Бс-сплотнырсь силъ утйго и слАслдвплго прркл И прту| кртлд- IWA- СЛАВН'ЫрСЬ

Илл. 2. Деисус с избранными святыми.

Икона XV в. в собрании монастыря св. Екатерины на Синае.

вссувллны- аплъ прпвны и воносиы- оць нм них'/.- и стуы прпвны ВЪМЦЬ- акима и лнны и всТ стул молим та мпогомлтве- ги оуслыши ИА грешны МОЛА^ИМСА* и помилуй NA (РНБ, Погод. 36, л. 128–128 об.).

Молитва перед Евангелием в «Служебнике Сергия Радонежского», нач. XV в. (нетипичная для русских служебников рассматриваемого периода)46:

Босигди вл срциуь НАШИуЬ. МЛ1СЛСНО6 СЛНЦС ПрАЕДЛ! твоегд. и просвети оумъ МОИ И ВСА ТЮВБСТВИ1Д М01А СОБЛЮДИ... ДА СПОДОБИ МА МЛТВАМИ ПрТ'ЛНД ВЛТЦЛ ИАША ВЦА Т ПрИДВЦА МрМА. И CTyZ. IIBHTjy?» СИЛЛ. СТГО Twa ПррКА И ПрТТИ И КрТЛА. И стул ВССуВДЛИЛ|уЛ ВСруОВНЛ|уЛ ДПЛЛ. И СТЛ1 СТЛЬ. ВАСИЛИ1Д велико. И ГриГОрЬА ВГОСЛОВА. IWAMA yAyCTA. ГриГОрЫД ТИТВОрЦА. IWAIIA МЛТВАГО. ВСЛИКА Ар^Ибр^ГА ИИКОЛ'Ы. БОЖССТВеПА СТЛА ПАШСГО САВ'Л|. И СТГО .TlpC. бМОуЖС ПАМАТЬ творимъ. и вс1; стул. тТ.ул млтвми ус Вб СПСИ ДША НАША •:— (ГИМ, Син. 952, л. 20 об.–21).

Молитва в чине елеосвящения в сербском требнике кон. XIV в.:

Оче стыи- врлчю и дшлмь и т'Ьломь нашимь... млтвами прчтик влчце илше вце и прнодвы МрТе- И чтныиуь И ВССПЛЬТЬНЫуЬ ДруАГГЛЬ- И нвиыиуь СИЛЕ- И ЧТНААГО прркд и пртче КрТЛ1Д T'WANIIA- И стыуь пр’ъувдлныуь ВрЬуОВИЫуЬ ЛПЛЬ И пр°ркь- И прдвсдиикь ИМЛКЫМД Т ЛННЫИ- и ^(дрТю и елисдвти* и вьсЕ^ь прлвсдникы и сты^ь и прЕслдвны^ь июрдры и стго григоригд ВГОСЛОВЦА* И григоригл ЧЮДОТВОрЦА* IWAHHA ^ЛА^СТАГО* IWAHHA МЛТИВАГО* И КСЛИКАГО ВДСИЛИ1А* И чюдотворцл МЦЛ НЛШСГО НИКОЛЫ* И СТЫХН и прЕсллвны^ь чюдотворць Бссреврьникь, ко^мы и ддми1днд* курд Twahha* пантслсимона, Т ермолдгд* слмпсонл и мокьид* флорл* ллврд* фоТИА* ДНИКИТЛ* -О-ДЛСЛеД* И ДИОМИДИ1Д* спиридонд* и дмьвилиддд* -о-ердпонтд* провд* тдрдуд* И дндроникд* фирСД* И СеЛеВКЫ1А* И СТЫ^Ь МДКДЕСИ* И ВСЕ^Ь СТЫ^Ь прпвны^ь УОЦЬ НАШИТЬ* 1ДК0 ты еси источныкь... (ГИМ, Хлуд. 118, л. 26–26 об.)

Отпуст в сербском Служебнике ок. 1386 г.:

Хс, истинным вь нлшь* млитвдми прчтык кго мтере* силою чтнаго и животворецчдго кртд* сты и кр'тлгд iwmiha* ст ы всс^вдлный крь^овмы лплы

тгныук* нв'ны силы ЧТНАГО прркд и пртчо и иже вь стыр<ь уоцд ндшего др^ТеппА костдндинд грддд, iwahha ^лдтооустдго* и вгононы йць, и всЕ^ь сты^ь (РГБ, Рум. 400, л. 10).

Б) Собственно литургия.

Поминовение «по чину» есть в Ходатайственной молитве Анафоры ЛИЗ и ЛВВ. Как известно, оно и стало в древности образцом для порядка поминания на проскомидии; именно его в литературе иногда сравнивают с деисусной композицией.

Точнее, налицо здесь два поминания ( разделявшихся поминанием умерших): α) поминовение всех святых, заканчивающееся Богородицей, β) поминовение великих святых, начиная с Предтечи.

В древних греческих списках здесь могло поминаться множество лиц; так, напр., в РНБ, гр. 226 (X в.): архангелы, Предтеча, апостолы, первомуч. Стефан, святители, мученики и др.47, — но ко времени появления высокого иконостаса это поминание уже давно было перенесено в проскомидию.

В немногочисленных сохраняющих архаичные черты южнославянских рукописях поминовение многих святых здесь может сохраняться еще и в кон. XIV в.; см., напр., в Анафоре ЛИЗ в служебнике ГИМ, Хлуд. 117, л. 17:

Стъ^ь СИЛВ ПЕСНИ И СТГО HWA пр°ркд np^AHTOYS клЕ. и сти^ь пр^слдвкни АПС7> И СТИ^Ь УОЦЬ.

Но в правленых служебниках, ни в славянских, ни в греческих, — ни самый набор ликов святости, ни порядок их поминовения в Ходатайственной молитве никак не соответствует составу БЧ . В частности, здесь, как и на проскомидии, нет поминовения Сил , которое было удалено отсюда еще задолго даже до филофеевых реформ. Случаи их поминания в этой молитве после X–XI вв. в греческих рукописях единич-ны48 и во втор. пол. XIV в. известны лишь в виде редкого исключения49.

См. в Анафоре ЛИЗ по «Служебнику митр. Киприана» ГИМ, Син. 601:

...еще приносим ти словесную сию служву о еже в stpt поуивши прл\«ць. wub. плтрилр^ъ прркъ ЛПЛ7. ПрОПОВ^ДН^Ц^. БЛГОВ'ЬСТНИЦ'Ь. муинц± испов±дницф. в^дсржницф I ВСАКОМЪ ДС^ В Btpt

СК0НУЛВШ1МСА. в^глл

И^рддно о пртФй и прутки преБлгвлсннФ| елуц^ нлшси вци придв^ мрий :^

«рникъ преКЛОНЬСА молить.

Стго IWAHHA прр°кл пртул Т Кр'тЛА. СТ7>1 и ВСС^ВЛЛН'Ь1 лплт> стго ир. егоже и ПМА твор“и. I set СТ7>1 твой, и^же моленми. посети нл ве (л. 30–30 об.)50.

Замечательно, что в русских докиприановских служебниках в Ходатайственной молитве ЛИЗ и ЛВВ поминание Сил еще оставалось 51, — но и здесь оно, как и в проскомидии, было устранено при киприановой реформе , чем текст молитвы был еще более отдален от состава БЧ 52.

-

IV) Еще один момент, касающийся иконографии Спаса в Силах, реформ митр. Киприана и концепции Л. А. Щенниковой.

Выводя исследуемую иконографию из текста литургии, она отмечает53, что в нем нет упоминания «апокалиптических животных», и для объяснения их присутствия в данной иконографии обращается к упоминающему их толкованию патр. Германа на ЛВВ. Хотя следовало бы учесть, что главным источником и «образцом» иконографии были, прежде всего , византийские изображения Спаса во Славе, уже содержащие изображения «животных», понимаемые как символы евангелистов, ввиду чего отыскивать в каком-либо ином источнике основание для их присутствия становится излишним.

Конечно, в современном тексте литургии, которым пользуется Л. А. Щенникова, упоминания «животных» нет. Но в древности в ЛИЗ оно было : в молитве Трисвятого пения — точнее, в ее варианте, встречающемся в рукописях периферических, не-кон-стантинопольских редакций54.

В послеиконоборческое время в большинстве греческих евхологиев в этом месте наz ходится обычная молитва — та же, что и в ЛВВ (читаемая ныне: бzе стzꙑи почивали въ стꙑхъ), не упоминающая «животных». В русских же дофилофеевских служебниках систематически встречается упоминающая их архаическая молитва сте стꙑхъ бе нашь· ѥдинъ стъ на стꙑхъ почиваꙗ55 (в ЛВВ)56.

Реформа же митр. Киприана выводит из употребления и ее , еще и еще более отдаляя тем самым иконографию Спаса в Силах от текста литургии.

И хотя в ряде славянских рукописей XV–XVI вв. (и даже в двух печатных изданиях) эта молитва все же сохранилась57 (да еще и в двух вариантах58), — упоминание «животных», так же как и поминовение архангелов и Сил на проскомидии и в Анафоре, было официально выведено из богослужения на рубеже XIV–XV вв., т. е. именно в то самое время, когда, предположительно, и появилась иконография Спаса в Силах.

-

V) Детали иконографии Спаса в Силах.

-

1) Как сказано выше, источником ее Л. А. Щенникова считает Анафору, соотнесенную с «ветхозаветными видениями пророков… Апокалипсисом и их толкованиями»; даже прямо говорится, что деисус со Спасом в Силах являлся ее «изобразительной параллелью» [Щенникова, 1999b, 57].

Уточняется, что в ней «выражаются благодарение и славословие Бога тварью… воспоминание об искупительной жертве Иисуса Христа и Тайной Вечере, о крестных страданиях Христа, Его погребении…» и т. д. [Щенникова, 1999b, 55]. — Нельзя сказать, однако, что в самой иконографии Спаса в Силах, триумфальном тронном образе (да и плюс в деисусе), ясно выражена идея о Тайной Вечере, Страданиях, Погребении и т. д. Во всяком случае, это совершенно не очевидно: те же перечисленные пункты можно усматривать, как потенциально содержащиеся, тогда уж и в любом другом изображении Спасителя.

Отмечено, что «молитва первой части Евхаристического канона обращена к Богу Отцу», «первая часть молитв… обращена преимущественно к Богу Отцу», а в изображении Спаса на иконе БЧ «золотые одежды указывают [? — Д. Х. ] на невидимого Бога Отца, являвшегося ветхозаветным пророкам в аллегорическом [?! — Д. Х. ] образе Ветхого деньми» [Щенникова, 1999 б, 57, 62]. Но.

-

а) Неясно, почему бы это золотые одежды должны непременно на что-то «указывать», особенно — на Бога-Отца; Л. А. Щенникова не дает объяснений.

-

б) В иконах Спаса в Силах всегда изображается только Второе Лицо в образе Христа-средовека.

-

в) Согласно Дан 7:9, Ветхий деньми всегда изображается в белых одеждах.

-

2) Находит Л. А. Щенникова и параллели с пророческими текстами; так, изображение престола в иконах Спаса в Силах предлагается считать буквальной иллюстрацией приведенного ею фрагмента Иез 1:26 в Синодальном переводе : «…а над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира…».

Престол в иконах Спаса в Силах обычно выполнен контурной белильной линией по синей мандорле; по мысли Л. А. Щенниковой, «такое изображение престола основано на тексте видения пророка Иезекииля»: это «не материальный земной трон царя, а именно „подобие престола“, небесное видéние. Престол имматериален… воздушно-прозрачен, почти невидим, малоразличим для смертных, но таинственно явлен… пророкам»; «невидимым» называется ею не только престол, но и почему-то еще и ангелы в мандорле.

При этом ножки престола в иконе БЧ «выходят за границу мандорлы… соприкасаясь с нижними углами внешнего прямоугольника, символизирующего, в соответствии с толкованием Григория Великого, земной мир» [Щенникова, 1999b, 61].

Возражения противу сказанного просятся сами.

-

a) Западные толкования первой главы Иезекииля, в т. ч. папы Григория Двоесло-ва (в западной традиции — Великий, Magnus), не соответствуя восточной традиции ее богословской интерпретации59, едва ли могли быть ею восприняты; подразумеваемое толкование свт. Григория — «Беседы на Иезекииля» — никогда и не было известно ни славянской, ни греческой рукописной традиции. Кроме того, в «Беседах» ничего

не сказано о «земном мире» ; мнение И. А. Кочеткова о том, что «большой красный четырехугольник» в иконах Спаса в Силах означает «исполненную огня вселенную», и о «Беседах» как источнике иконографии Спаса в Силах60, — на которое здесь ссылается Л. А. Щенникова (оно повторяется еще у В. Г. Пуцко61), — было опровергнуто мною в нескольких статьях62: толкование св. Григория не только не соответствует, но местами и прямо противоречит изображенному на иконах Спаса в Силах.

-

b) Возможно, на такое прочтение иконографии повлиял цитованный у И. А. Кочеткова фрагмент Григориевых «Бесед»63, касающийся престола в Видении: «хорошо престол сравнивается с камнем сапфиром, потому что камень сапфир имеет цвет воздушный»64.

Но подобное толкование противоречит древнерусским представлениям о цвете «сапфира»: считали его не синим, бесцветным или «воздушно-прозрачным», а кроваво-красным, согласно трактату свт. Епифания Кипрского «О 12 камнях», на котором основывались понятия о драгоценных камнях на Руси до XVI–XVII вв. (прозрачный корунд василькового цвета, называемый «сапфиром» ныне, называли «^ онтъ ла^оревъ »)65.

Т. о., согласно бытовавшим на Руси представлениям о «сапфире», — престол, согласно приведенной Л. А. Щенниковой цитате из Иез 1 («по виду как бы из камня сапфира»), мог бы изображаться только красным .

-

c) Но и брать приведенную Л. А. Щенниковой цитату никак не возможно: древние славянские переводы дают несколько иное прочтение Иез 1:26, нежели Синодальный перевод.

Служебный перевод первой главы Иезекииля, читавшейся в Великие понедельник и вторник, был известен на Руси исконно (а не со введения Иерусалимского устава, как то полагает Л. А. Щенникова вслед за ошибочным мнением И. А. Кочеткова66). Полный текст этой книги имелся на Руси уже в сер. XI в. в Симеоновском переводе в составе Толковых Пророков; полный славянский четий текст Пророков (вошедший затем в первые полные Библии) был получен именно из толкового путем удаления толкований67.

См. текст Иез 1:26 в толковом и служебном переводах по русскому «Захарьинско-му паримейнику» 1271 г. РНБ, Q. п. I. 13 и списку Толковых Пророков втор. пол. XV в. РНБ, Кир.-Бел. 9/134.

Служебный перевод и се гла съвыше тверди ^же надъ главою и^ъ ^ко видение камене. w самфира^ и подовик престола на немь

Толковый перевод

И на тверд^лью дже на главою и^ъ, ^ко и въ^оръ камыка сапдира и овличие престола на немъ —

[толк:] И сеи овра глХвокии и невидимъ^

и вжид вещи ска^аеть, овлакъ во и примракъ и тма вжид^ невид^нТд сХт сказана неудержимыи во и непрестХпныи тъ св^тъ^ намъ е тма^ немощи д^лд вещи нашед неможе Е’ въ^ирати на нь : — и на подобии пр^столн^мь подовик члвчко на немь. съвъше^

РНБ, Q. п. I. 13, л. 178 а-б

И на овличие пртла овличие^

^ко и овра члчь на не свръ^у^

РНБ, Кир.-Бел. 9/134, л. 169 об.–170

Как видим, текст говорит только о том, что пророк видел нечто подобное престолу, причем « видение сапфира » и «подобие» или «обличие» престола здесь — разные объекты (ср. с Синодальным переводом). И из текста совершенно не следует, что «подобие престола» здесь — какое-то особое небесное видение; неясно, почему должен быть акцентирован именно престол, но не другие детали Видения, описанные с точно теми же словами « овличие », « ^ко подовик », « ^ко видение ». Напр.: Сидящий ( овличие престола / овличие- ^ко и овра члчь ; подовик престола / подовик члвчко ), «видение электра» ( ^ко видение иелекрта- посреди wrнд — РНБ, Q. п. I. 13, л. 170 г), «подобие животных» ( ^ко подовик- чет^рь животьнъ- и се видение и^ъ подовие члвчко на ни^ъ — л. 171 а) и т. д. ( ^ко видение кроустала страшна — л. 177 г).

Неясно, почему это именно престол (и подножие) должен быть показан как «небесное видение», «таинственно явленное пророкам», а Сам Сидящий (и другие детали иконографии) — нет: изображение Спаса дано на иконах Спаса в Силах отнюдь не как «небесное видение», но почему-то абсолютно так, как оно дается на любых других иконах Спаса на престоле.

Толк, сопровождающий Иезекииля в славянских рукописях, не обращает, как видно выше, специально внимания на «престол»; да и «невидимость» его и ангелов на иконах Спаса в Силах Л. А. Щенникова преувеличивает: они вполне зримы и различимы (в иконе БЧ на их перьях есть даже золотые блики, а ножки престола за пределами мандорлы показаны уже не в виде контура , а как обычно, причем их цвет здесь — темная киноварь); известны и иконы Спаса в Силах, где престол показан как обычно, полностью, а не в виде белильного контура. В собственно же иконе БЧ плачевное состояние сохранности верхнего красочного слоя на большей части площади не позволяет делать слишком далеко идущих однозначных выводов.

Еще. Неясно, почему «невидимость» престола (если она, действительно, имелась в виду) должна была быть взята именно из текста Иез 1:26 (где о его невидимости ничего не сказано), а не из какого-либо иного источника. Напр., распространенного апокрифа «Хождение Богородицы по мукам»68, из Жития св. Василия Нового69 (оба переведены уже к XII в.) и других, прямо упоминающих «невидимый престол» ( ὁ θρόνος ἀόρατος ); кстати, связь последних названных произведений с композицией деисуса (частью которого является и образ Спаса в Силах) отмечена уже очень давно70.

Следует заметить еще, что композиция Спаса в Силах — явно составная по структуре; как и замечает сама Л. А. Щенникова, «все элементы иконографии… повторялись во многих близких… по иконографии изображениях XIV в.», и отличается она «не общей иконографической схемой, а особой композицией составляющих ее элементов»71.

В сущности, иконография представляет собою обычное изображение Христа на престоле, на которое «наложена» мандорла с ангелами плюс — две красные четве-роконечные «звезды» с «животными»-символами в лучах большей. Меньшая из них, «ромбовидная», оказалась бы просто не видна в перегруженной деталями композиции, будучи перекрыта престолом , если бы он оказался написан не контурной линией, а полностью, как обычно. Как оно и нередко случается в поздних иконах (иконы из ц. Воскресения на Дебре в Костроме, из Трехсвятского придела той же церкви, из Троицкого собора Ипатьева монастыря и др.72); иногда она просто не показана, — и именно в тех случаях, когда целиком показан престол (иконы из собр. А. И. Анисимова в ГТГ, инв. 1505373; из Цареконстантиновской ц. в Вологде в ВГМЗ, инв. 1052574, и др.).

Вероятно, особенности изображения престола в иконах Спаса в Силах вызваны прежде всего чисто композиционными причинами.

Резюме. Обзор служебных рукописей кон. XIV — нач. XV в., содержащих последования, основанные на Диатаксисе патр. Филофея, не дает повода акцентировать соответствие состава святых в Благовещенском чине (особенно — в его первоначальном виде) и ранних деисусах высоких иконостасов — поминовению на проскомидии и литургии. Дофилофеевские же последования, будучи здесь начисто лишены единства, таких оснований не могут дать в принципе.

Именно в то время, когда, согласно распространенным представлениям, на Руси появляется высокий иконостас со «Спасом в Силах» в центре ростового деисуса, в результате реформ митр. Киприана из проскомидии и Ходатайственной молитвы было удалено поминовение Небесных Сил, а из молитвы Трисвятого — упоминание «четве-розрачных животных» (из греческой литургии выведенные еще раньше). Богослужебные тексты соответствующего периода были тем самым еще более отдалены (и даже отделены ) от деисуса со «Спасом в Силах», составивших ядро русского высокого иконостаса, что обвально снижает вероятность их прямой связи и влияний.

Проблематичной представляется и привязка иконографии к тексту первой главы Книги пророка Иезекииля; едва ли можно считать особенности первой — иллюстрацией деталей второго. Гораздо перспективнее рассматривать иконографию и ее особенности в свете святоотеческих комментариев к Иезекиилю и другим ветхозаветным книгам, причем к именно тем, что сопровождали их в древнерусской традиции, а также другой известной ей литературой, в особенности — Житием Василия Нового, текст которого содержит очевидные аналогии иконографии Спаса в Силах, причем здесь находит объяснение и название иконографии, и связь названия с ее специфическими графическими формами; есть и связь с положением в деисусе.

Иконография будет разобрана в свете свете этих источников в следующих статьях.

СокрАЩения

ВМЧ — Великие минеи четьи, собранные Всероссийским митрополитом Макарием.

ПОУЦ — Писания св. Отцев и Учителей Церкви, относящиеся к истолкованию православного богослужения. СПб., 1855–1857. Т. I–III.

СК XIV — Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в России, странах СНГ и Балтии. XIV век. Вып. 1. М., 2002.

PG — Patrologiæ cursus completus. Series græca.

PL — Patrologiæ cursus completus. Series latina.

БАН — Библиотека Академии наук

ВГМЗ — Вологодский Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

ГИМ — Государственный Исторический музей

ГРМ — Государственный Русский музей

ГТГ — Государственная Третьяковская галерея

КБМЗ — Кирилло-Белозерский музей-заповедник

НМЗ — Новгородский музей-заповедник

РГАДА — Российский Государственный архив древних актов

РГБ — Российская Государственная библиотека

РНБ — Российская Национальная библиотека

NYPL — New York Public library

ПРИЛОЖЕНИЕ

Поминовение Святых нА ПроСкомиДии в руССких СлуЖебникАх АрхАиЧеСких реДАкЦий

Согласно сведениям ПС XI–XIV, СК XI–XIII и СК XIV-1, уточнённым М. Желто-вым75, сохранилось 37 русских служебников XIII–XIV вв.

Три из них, безусловно, составлены на основе Диатаксиса патр. Филофея Коккина: «Служебник митр. Киприана» ГИМ. Син. 601, кон. XIV в.;

«Служебник митр. Исидора» Vat. slav. 14, кон. XIV — нач. XV в.;

РНБ. Погод. 36, кон. XIV– нач. XV в.

К правленым рукописям близок, хотя и не основан прямо на Диатаксисе, и «Служебник преп. Никона Радонежского» РГБ, ф. 304, III (Тр. ризн.), № 8 / М. 8670 (л. 1–51), 1380-е гг. — кон. XIV в.; его точное отношение к Диатаксису здесь не имеет значения, т. к. чина проскомидии в нем нет.

В остальных содержатся дофилофеевские последования.

Ниже представлен текст поминовения святых на проскомидии по всем русским служебникам XIII — нач. XV вв., содержащим дофилофеевские последования.

Часть из них не содержит описания проскомидии вовсе или ничего не говорит о просфорах: ГИМ, Син. 604 (нач. XIII в.); РНБ, Сол. 1017/1126 (XIII в.); РНБ, Соф. 519 (XIII в.); ИР НБУ, колл. отрывков № 2 (кон. XIII в.); РНБ, О. п. I. 5 (перв. пол. — сер. XIV в.); РНБ, Соф. 520 (пер. пол. — сер. XIV в.); РНБ, Соф. 521 (втор. пол. XIV в.); ГИМ, Син. 892 (втор. пол. XIV в., лл. 10–63); РГБ, Рогож. 566 (XIV в.); РНБ, Соф. 525 (ранняя часть рукописи — кон. XIV — нач. XV в.); БАН 17.12.1 (П. I. В. 21) (кон. XIV — нач. XV в.); РНБ, Q. п. I. 7 (втор. пол. — кон. XIV в.); РГАДА, Тип. 41 (кон. XIV — нач. XV в.).

В ГИМ, Воскр. 7-п (1380 г.) описаны действия только над Агнчей просфорой (л. 9–10 об.).

Иногда после приготовления Агнца добавлено (без каких-либо уточнений):

ГИМ, Син. 605 (перв. четв. XIV в.): и просфуцдиоАиъ Проофур»! (л. 9);

РНБ, Соф. 524 (сер. (?) XIV в.): та проокоурцдмслпмц •:• (л. 2 об.);

РНБ, Сол. 1016/1125 (сер. XIV–нач. XV в.): м пой проскурцдисл (л. 8).

В ГИМ, Син. 600 (1400 г.) указание на проскомидию есть — пооецдь къщть :-проокурцдиоАпй :- и покртякАниге :- дАроцдъ. и проулоя-:- олу/пвл. поуйгетс : (л. 11), — но никакого изложения её не следует.

В ряде служебников предписано поминовение святого имярек, храма или дня, всех святых:

РНБ, Соф. 526 (втор. пол. XIV–XV в.):

Прмйдди гм ice дё жертву сий> въ уть й въ сллву стдду. [и]|^« •:• (л. 6-6 об.).

РГБ, Рум. 399 (втор. пол. XIV в.):

А се Проскуруддислы- Въ уть й въ сллву и1рк- й вс-Ь стъ! йдже ддлтвдди (л. 7 об.).

ГИМ, Син. 598 (кон. XIV в.):

Л се въпддлй просфуру. а уть стдд. ёгоже кудеть прлд^никъ. При1ДД1 ги ее ice де жертву сито, въ уть i въ сллву. стдду injiA: л се ал кртыянъо. (л. 6).

В некоторых есть указание на приношение в честь Богородицы и святого имярек:

РНБ, О. п. I. 4 (до 1342 г.)76:

тлже просфу Пвъ1мцдл1л где Прмйддм гй прмношеммй се въ уть й въ сллву ст-ьй ВЛУМЦМ млшей Е^И- приснодв^! ддрмй йглже ДДЛТВА СПСМ ДША НАША •:• тлкоже й стдд- (л. 4).

ЯМЗ 15472 (1328–1336 гг.):

л се прос<^у^ру вынедд.

Приндди ги жертву сию въ уть и во сллву ст-би влуц-6 нлшеи К1ци и придвц-t ддрьи-фмже ддлтвлдди сиси дша :- тако и стдду- а се ^л гдрл- (л. 9-9 об.).

РГБ, Рум. 398 (кон. (?) XIV в.):

Прийдди ги ice де ее нлшь. приношеньй се въ уть й въ сллву ст-бй гти м влдуци нашей кци. й приснодв-ьй ддрйи. ймже ддолитвлдди ги спсм дша маша, тлш i стодду. так”» й б сдрАв Прийдди гм ice дё. приношеньй се въ уть й въ сллву <л рдел своего й|у«. ф сдрлвьй й б спний. б юпущень •:• л се друпокои. (л. 8 06.-9).

В списке РГАДА, Тип. 40 (XIV — нач. XV в.) поминовения по чину как такового еще нет, но уже поминаются Бесплотные Силы:

Та прмйддъ^оскуру выниддасл глть. ПрмУдди ги приношений се въ уть й въ сллву ---^.-- -А---- ^_.1=------- “ —А. •• _..._^гг __ 1ьу ^^те ЦДДТВАДДИ СПСИ ДША НАША. ТА

пртб! ГЖИ ВЛУЦ нлшеи КЦИ. 1 п гёддли нвнъщд сила. йвлну пртуи та йгоже днь паддать твори та цркви вне/же служиши •:• (л. 5 об.-б).

В остальных — налицо настоящее поминовение по чину : Богородица, Бесплотные Силы ( везде! ), Предтеча, апостолы и другие святые (иногда — значительное количество).

NYPL, Manuscripts and Archives Division, slav. 1 («Служебник Теодоровича», втор. пол. — третья четв. XIV в.):

ТА ПрОСЕруру- выйлллм глть

Прийлли гн приношений се въ уть и слАву- прст!й г/пи вдуцн нашей Еун приснодв-ки ллрий. йм/nc лллтвалли спси дша наша та.

Прийлли ги приношений се въ уесть й слАву- стдъ несндъ силъ ллидаида и глврнлл к»- пртуА- й стдъ вердовны апдъ петрл й павда- й^ъ/пе лллтвалли спси дша наша Тако/пе й стллу въ уесть (л. 6 об.)77.

РНБ, Соф. 518 (кон. XIII — нач. XIV в.):

А се проску-ддислм- Въпеддлеть пр^д-б пъ то стддоу- то- цркви

Ги ёсе де сне Еиё приёдди /пьротвоутиго въ уть ё въ сллвоу- стыл- еца Едговыреник р/птво- въвсденик въ стам стдъ о полотеннк рнуе ё помсл ё утьнаго км оу СП-6 НИМ- ё ВГЕДЪ ГОМ прА^КЪ- ё СТДЪ НЕН1|ДЪ СИЛЪ ДДИДЛёЛА ё ГАВрИЛА-:- Ц стго-пртуА КрТЛА ёй- ё СТДЪ АПДЪ- петрл ё ПАВЛА- и вгбдъ апдъ- и -д- гоуллнстъ ёьр/1-ТА СТДДОуу ТА цркви

А се - <л /пи- (л. 17 об.-18).

РНБ, Q. п. I. 67 (ок. 1316 г.):

и поло/пить просфуроу на елид-Ь. и пр-Екртмть ГО НО/ПЫ^Ь Г V и где •:—

ВЪ СЛАВОу И ВЪ УТЬ ГА ЕА И СПСА

Прммцди гм /пьртвоу СИГО. ВЪ УТЬ и сллвоу прустъпа ВЛДЦА НАШЕМ ЕЦА- и приснодвцл цдрим

Пришли ГИ /ПЬрТву СИГО ВЪ УТЬ И СЛАВОу- СТЪ1ДЪ НЕСНЪСДЪ силъ 1Ц1ИДАНЛА глврилл-оурилл И рАфАИЛА- И ВГЬДЪ НЕСНЪ1НДЪ воиньствъ -:• Въ уть и сллвоу стго пр°ркл пртул- И ОЕрТЛА ёсолнл-

Въ УТЬ И СЛАвТИ Стф(Ъ Пр-ЬДВАЛНЫ^Ъ И вьрдовнидъ АПСЛЪ петрл И ПАВЛА и

ВГЬДЪ АПДЪ и оутеникъдвъ-

Въ УТЬ и сллвоу ст^ъ стль и оууитедь црТчвьныдъ- влсилим григорим- ёсолнл ^ллоустлго- И НИКОЛЫ- и вгЬдъ стдьдвъ-

Въ УТЬ и сллвоу стдъ дднкъ двъ. ст-ьфлнл георгим фебодорл- дддитрим прокопим и вс-6 стд;ъ ддункъдвъ

Въ УТЬ И СЛАВОу СТГО 1Ц1НКА- [и]ли ПрПЕНЛГО- ИЛИ ЦДУНЦА кддоу/ne Еоудеть ПАДДАТЬ-

И ПрОСКОДДИСАГОТЬ ин-бддъ СТЪ1ДДЪ •:— (л. 2 об.-З об.)

РНБ, Соф. 522 (XIV в.):

тл проскурддислсеть- ГДА enve

Принддн ги приношении се въ уть и въ еллву ст-Еи влдури нлшей ври прненодвци ддрьн- Елгверении длултисе рсктво въведеннк полоспенисе оуспении- покровл- дголдденися подвалы и вс-Едъ кся утныдъ прл[здникъ]

риды

й всего

Стдъ НЕНЪОДЪ СИЛЪ ДДИДАИЛЛ ГАВРИЛА. ОурИДА. Й рА<^ЛИЛА.

АНГЛеСКАГО [sic]- И СТГО 1G0AHA прркл претецл- СТДЪ АПЛЪ петрл Й ПАВЛА-

ЦДЛтф-ЬСЯ- ДДАрКА КЛАНА ОЕОСОНАСТЬ АпЛъ- Й НАСТОСЯфАГО СТГО-внеиспе слуспиши

и топ

УИНА лукы цркви

А се прркддъ Приидди ГЙ ВЪ УТЬ и въ еллву стдъ прркъ ддоис-Еся лронл- пелся-

кредд-Еся ДАНИЛА- ЙЛЬИ ПЛИГЕСЯ ЛДДЕАКуДДЛ софонься ЙВС-ЕСЯ й стдъ стль вллсься-григорься- николы- сеоуплться клиддентл лс^лнасьм кторилл- сяковл Ёрл гна осоАнл ддАоустлго 1юлнл дддтивлго й вгЕдъ стль- и стдъ О1ць й/пе в никий СЕорл т и? стыся сое^иы преддудрости ёиа сесяспе ддлтвлдди спей дшл наша :■ да въ СДР А- (л. 10 об.-и об.)

ГИМ, Воскр. 8-п. (XIV в.):

Прийдди ги приношений се въ уть й въ еллву- ст1й вдури нлшей кцн приснодв-Е ддрьй елгвцснио длултьсс рептво- въведеньсс- положений риды й посясл-оуспенися покровл- днлдденнся Й ПОДВАЛЫ й вскдъ йся утныдъ прлддннкъ йся ддлтвдди спей дшл наша и выйддеть- [п]роскуру- ери: И стдъ нбнЪдъ силъ ДДСДАИЛА Й ГАВрУлА- ОурИДА рлфлЙДА Й ВС6ГО УИНу АНГЛКАГО Й АрДАНГЛИАГО Й СТГО ICOA прркл пртци- Й СТДЪ АПЛЪ петрл Й ПАВЛА- луны ЦДАтф'ЬсЯ• ЦДАрКА ICOA-Осой- на Тть лп'лъ- й той цркви внейте- слуспишь й ту въсйцдеть- просев л се герцд! •••

Прийцди ги приношений се въ уть й въ еллву стдъ пророкъ ддойгЪся лронл йслся йрецд-бся данила йльй озлисЬся лддЕлс^уцдА со^онися- кгЬся- и всЬдъ стль влсилися григорься- НИКОЛЫ (ёоуплться КЛИ1Ц16НТА л^лнлсися вллспся кторидл СЯКОВА ЕрАТА ГНА- 1СОА ^ЛАОуСТАГО 1СОА ЦДЛТВАГО- Й ВгЬдЪ СТЛЬ ОГДЪ ОЦЪ Т И1 йте в никни сворл- и стыся еофься- прецдудрости еися йся/ne ддлтвлдди спей- дшл НАША •; ТА Оцсцсь- ДДУНКЦДЪ цдунцддТтл ^л спивъия (л. 5-6 об.)

ГИМ, Щук. 745 (втор. пол. XIV в.):

прийдди ги приношенУ

[приидди ги приношений се въ уть й во сла прт-ЕЙ прут-ЕЙ гйтё влтрЕ нлшей кри прУдвр-Е ддрьй УТНЪСДДЪ йся прледникоддъ. длултьй рептву вовъдений ЕЛГВфННЙ усилений положений риды й посясл и покрову стъпя Ёрл йсяспе цдлтвдди ги спей ДША -:- прийдди ги приношений се йъ уть- й ио сла- стдъ нкныдъ слугъ тйой лрднглъ Д-ЬрОИИДДЪ- Й с-брлфиддъ пртлъ ГЬСТЙИГЯ ЙЛАСТ1 СИЛЫ АНГЛЪ АрДНГЛЪ ддидайда й ГАйрилА йд/ne ддлтйдди ги спей-:- прийдди ги приношент се ЙЪ УТЬ й йо сла- стдъ прлорь- й орь ПАТрИАрдЪ- Й ПррКЪ-ТИОИ- АДАДДА- АЙ6ЛА- СИе^А ЙНОДА- Н01Я- АйрАДДА- ИСКА- ГЯКОИА- ДДОЙГЫЯ- АрОНА-ИЛЬИ ГЁЛИС-Ыя Йредд-Ыя- ЙСАСЯ Й^СКИЛА ДАНИЛА- Й ТрЙ ОТрОКЪ ^АДАрьЙ- СТГО Й6ЛИК0Г0- СДАЙНАГО- УТНАГО- nppi^A- СТ0Г0- IOA- пртрл- КрТДА ГНА ЙДЛМ ДДЛТЙДДИ-ГЙ СПС- прийдди ги приношеной се йъ уть й йъ слАйу- стдъ слайныдъ слугъ- елддойидерь-СЛОЙССИ БА НАШСГО йерДОЙНЫ АПЛЪ- петрд Й ПАЙЛА- СЯКОЙА ЙйАНА Андр-Ыя- луку-ддлтф-Ыя- ддяркА- йд/ne ддлтйдди г-:- прийдди ги приношений се йъ уть- й йъ сла- стдъ стль тйой- ioa- грУгорнся- йасилыя-николы й йен стдъ стль тйой йд/ne ддлтйдди ги •:• прийдди ги приношеной се йо уть й йо слАйу счдъ- ддуно^ъ- тйой стс^ана- георгися-дддитрися феодорл- корисл й гл-ька йд/ne ддлтйдди по •:■ прийдди ги приношений се йо уть й йо слАйу стдъ прпкныдъ oqb нашй- пайла антоньгя Арсеныя ддлклрыя пуддинА- сайы ЛАрионА йдте ДДЛТЙДДИ ■:• прийдди ги приношений се йъ уть й йо слАйу- стдъ ке^дде^дникъ- й уидотйорець-код^дды й дьддьгяна- флорл й ллйрл кирл ioa пАнтед-tДДОНА йд/пе •:• прийдди ГИ приношений се ЙЪ УТЬ Й ЙО СЛАйу ПреПОБНЫ ОЦЬ НАШИДЪ ССДДеОНА ДЙДА- ДАНИЛА-ДАНИТОНА- ЙСИ стыдъ- столпникъ- йдл» -:• прийдди ги приношений се йо уть и йо сла стдъ ддцнць тйойдъ свеклы- йАрйАры настасьй- оулыяны- феодоры- йд/ne ддлтйдд •:•

[п]рийдди ги приношений се йо уть й йо сла- стдъ тпенъ- анны йупрлкемм окгъньй ддлтруны- й йси стыдъ- тпенъ- йд/ке ддлтйдди •:• (л. 13 06.-18)

РНБ, Соф. 523 (втор. пол. — кон. XIV в.):

и проскурддисАсеть по-гл а- ги ice де ^ ^а Прийдди гм приношений се йъ уть й йъ сллиу стыгя йлуица нлшем к^л й присно дйца ддрися. клгой-Ьеренися ^ауатися ро/пьстйл йъиеденим оуспенигя поло/пенися ри^ы и поглса покроил ^нлддснигя п одйалы скорл Й ЙГЬДЪ йся УТЬНЫДЪ ПрА^НМКЪ- ДДЛТЙДДИ ДО Kt СШИ ДША НА-

Придди ги приношений се иъ уть й иъ сллиу- стдъ нкйдъ силъ ддидайда й ГАйрИЛА оурилл Й рдфлидл- Й ЙС6ГО УИНу АНГЛЬСКАГО И СТГО йеДМКАГО Й СДАЙНАГО ПрОрОКА Й ПрТЦА КрТДА ГНА 1СОА И СТДЪ ПреСЛАИН1|ДЪ АПЛЪ ПбТрА Й ПАЙЛА Луку ддлтф-Ыя- ддлркл i'toA- й ис-Ьдъ аплъ идъте ддлтйдди спои дшл на

I НАСТОГЯЩАГО СТГО- И ТОЙ ЦрКЙИ ПОрАДу СО

Прийдди ги приношений се йъ уть й йъ сллиу^стдъ прркъ ддойгыя и лронл- йлий йлис-Ыя ДАДАрий йслйгя йгёредд'Ьга■ Й И ft прркъ йдъ/ne ДДЛТЙДДИ •:•

Придди ги приношении ее въ уть й въ сла- стдъ стль глкова б^а гна- грнгорьм- 1сзл длАоустлго- лфАНАсьм Кирилл нинолы ноуплтигл й i идъ/пе" •:•

ВАСИЛЫЛ

И ft стль

георгин ДДУНКЪ-

ЛАврА-

Прийдди ги приноник се въ уть й въ слл- стдъ ддуеникъ стефлнл-дддитригя- прокопьм фебдорл коустлфьгл- нестерл- Никиты и aft И стдъ ве^ддь^дни- ко^дды й даддиганл кирл оюл- флорл й ПАНТеЛ^ЙЦДОНА йдте ддлтв •:•

Прийдди ги приношений ее въ уть й въ слл стдъ прпкндъ бць нлдъ- лнтоныл САВЫ- ЛАрибнА ПОуфиДДЫЯ- нфр-ЬДДА ПАДОДДЬСЛ ПуДДИНЛ- Й В Ct ПуСТЫНЬНИ- Й стдъ столпьнн седдеонл данила лукы- ллуддпим и ве-Ьдъ столпни йдьлхе Придди ги приношении се въ уть й въ еллву- ст^ъ ддрниць феклы ВАрвАры анлстасьй- цоуфиддьй- оульмны й всЧ ДДУНЦЬ йд/ne ддлт ■:•

Прийдди ги приношении ее въ уть й въ сла- ет^ъ прлбць лврлддл йелкл й мкова стго седдеонл Боприйддцл й аньны прр^уи •:•

И СТГО другл БИГЛ ЛЛДррА Й СбСТрЫ ИГО ДДрЬИ Й ДДАрфы СТГО БЛГОВ-ЬрНАГО ЦрА кост антина й ддтре иго плены и стук новослвленум ддунку- ворисл й гл-ьба- й КНАуА володиддирл Й ВАУ6СЛАВА Й ДДИДАИДА И феДОрА ИДЛХ6 ДДЛТВ •:• и ст^ъ ддункъ й ддунць постникъ й постниць- й двъ aft стдъ й/ne въ вседдь ддир-Ь поуитапдди суть йд/ne ддлтв (л. 9 06.-12).

Список литературы Оригиналы и транскрипции: Деисус со "Спасом в Силах", богослужебные реформы и некоторые особенности "Устава литургии" патриарха Филофея в греческих и славянских рецензиях

- Andreas Caesariensis. Commentarii in Apocalypsin // PG 106. Col. 216-457.

- Gregorius I Magnus, Episcopus Romanus. Homiliæ in Ezechielem // PL 76. Col. 785-1072.

- Symeon, Archiepiscopus Thessalonicensis. De sacra liturgia // PG 155. Col. 253-304.

- Вилинский С. Г. Житие св. Василия Нового в русской литературе. Ч. 2. Одесса: Тип. "Техник", 1911. 1018, [1] с.

- Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного Востока. Т. II: Ἐυχολόγια. Киев: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1901. 1099 с.

- Ковалiв П. Молитовник. Служебник. Пам'ятка XIV столiття. Нью- Йорк: Науково-богословський Iнститут Украïнськоï Православноï Церкви в Сполучених Штатах Америки, 1960. 432 р.

- Красносельцев Н. Ф. Сведения о некоторых литургических рукописях Ватиканской библиотеки. Казань: Тип. Имп. ун-та, 1885. [2], IV, 3-376 c.

- Красносельцев Н. Ф. Материалы для истории чинопоследования литургии Иоанна Златоустого. [Вып. 1.] Казань: Тип. Имп. ун-та, 1889. 116 с.; Вып. 2. Уставы: Патриарха Константинопольского Филофея и протонотария Великой церкви Димитрия Гемиста по рукописям XIV в. Казань: Тип. Имп. ун-та, 1895. 8 с.

- Срезневский И. И. Древние памятники русского письма и языка. Общее повременное обозрение (дополнения с выписками из памятников Теология 65 XI-XII века) // Известия Имп. Академии наук по Отделению русского языка и словесности. Т. X. Вып. 5 (листы 27-37). СПб., 1863. Стб. 417-583.

- Сырку П. А. К истории исправления книг в Болгарии в XIV веке. Т. I. СПб.: Тип. Акад. наук, 1890. [4], XXXII, 609 c.

- Habert I. Ἀρχιερατικόν: Liber Pontificalis Ecclesiæ Græcæ. Parisiis: apud Ludovicum Billaine, 1643. [8] f., 749, [1] p., [13] f.

- Passarelli G. L'Eucologio cryptense Г. β. VII (sec. X) (Ἀνάλεκτα Βλατάδων 36). Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν ‘Ιδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν, 1982. 237 p., ill., facsims.

- Swainson C. A. The Greek Liturgies chiefly from Original Authorities. Cambridge: University Press, 1884. 4 p. l., [v]-lii, 395 p. литература

- Амфилохий (Сергиевский), архим. Описание Воскресенской Новоиерусалимской библиотеки. М.: Синод. тип., 1876. [4], 10, 216 с.

- Антонова В. И., Мнёва Н. Е. Государственная Третьяковская галерея: Каталог древнерусской живописи XI - начала XVIII века. Т. I. М.: Искусство, 1963. 394 с., 116 л.

- Арранц М. Избранные труды по литургике. Т. III: Евхологий Константинополя в начале XI века и песенное последование по требнику митрополита Киприана. Рим: Папский вост. ин-т.; М.: Ин-т философии, теологии и истории св. Фомы, 2003. 674 с.

- Архангельский А. С. Любопытный памятник русской письменности XV века // Памятники древней письменности и искусства 50. СПб.: ОЛДП, 1884. [2], 18 c.

- Афанасьева Т. И. Древнеславянские переводы анафоры литургии Иоанна Златоуста в служебниках XI-XIV вв. // Вереница литер. Сборник к 60-летию В. М. Живова / ИРЯ РАН. А. М. Молдован, отв. ред. М.: Языки славянской культуры, 2006. С. 175-192.

- Афанасьева Т. И. Южнославянские переводы литургии Иоанна Златоуста в служебниках XI-XV вв. из российских библиотек // Многократните преводи в Южно-славянското средновековие. Доклади от международната научна конференция. София: ГорексПрес, 2006. C. 253-266.

- Афанасьева Т. И. К вопросу о редакциях славянского перевода Диатаксиса патриарха Филофея Коккина // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2007. № 3 (29). С. 10-12.

- Афанасьева Т. И. Особенности последования литургий Иоанна Златоуста и Василия Великого в древнерусских служебниках XIII-XIV вв. // Ruthenica. 2007. № 6. С. 207-241.

- Афанасьева Т. И. Служебник РНБ О. п. I. 4 и рукопись Walter Art Museum (W.548) - единый древнерусский кодекс первой половины XIV в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2009. № 2 (36). С. 48-54.

- Афанасьева Т. И. Древнеславянский перевод литургии в рукописной традиции XI-XVI вв. Дисс. … докт. филол. наук. СПб. [б. и.], 2012. - 51 с.

- Афанасьева Т. И. К вопросу о редакциях славянского перевода Диатаксиса Божественной литургии патриарха Филофея Коккина и об авторстве его древнерусской версии // Лингвистическое источниковедение и история русского языка. М.: Древлехранилище, 2013. С. 67-85.

- Афанасьева Т. И. Литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого в славянской традиции (по служебникам XI-XV вв.). М.: Ун-т Дмитрия Пожарского, 2015. 447 с.

- Афанасьева Т. И. Служебник Сергия Радонежского (ГИМ, Син. 952) и его место среди славянских служебников XIV-XV вв. // Преподобный Сергий

- Баранов В. В. Некоторые особенности техники письма, технологии и структуры произведений Андрея Рублёва и их роль в атрибуции икон праздничного ряда иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля // Исследования в консервации культурного наследия. Вып. 3. Материалы международной научно-методической конференции. Москва, 9-11 ноября 2010 года. М.: Индрик, 2012. С. 25-36.

- Голейзовский Н. К. Дионисий и его современники. Ч. 1. М.: УНИК, 2005. 191 с.

- Гончарук Б. Б. Деисусный чин иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Состав, иконография и художественные особенности // Вестник церковного искусства и археологии. Т. 1. № 1. 2019. С. 48-74.

- Дмитриевский А. А. Богослужение в Русской Церкви в XVI веке. Казань: Тип. Имп. ун-та, 1884. [2], XIV, 434, 135, XXIV с.

- Дмитриевский А. А. Отзыв о сочинении М. И. Орлова "Литургия св. Василия Великого" // Сборник отчетов и премий о наградах, присуждаемых императорской Академией Наук: Отчеты за 1909 г. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1912. С. 176-347.

- Дмитриевский А. А. Исправление книг при патриархе Никоне и последующих патриархах / Подг. текста и публ. А. Г. Кравецкого / Studia philologica. Series minor. М.: Яз. славянск. культуры, 2004. 158 с.

- Желтов М. Чин Божественной литургии в древнейших (XI-XIV вв.) славянских Служебниках // Богословские труды. 2007. № 41. С. 272-359.

- Игнашина Е. В. Древнерусское лицевое и орнаментальное шитье в собрании Новгородского музея. Каталог. Великий Новгород: Моби Дик, 2003. 128 с.

- Иконы Вологды XIV-XVI веков // Древнерусская живопись в музеях России. М.: Северный паломник, 2007. 824 с.

- Киприан (Керн), архим. Евхаристия. М.: Храм свв. бесср. Космы и Дамиана на Маросейке, 2001. 336 с.

- Кирпичников А. И. Деисус на Востоке и Западе и его литературные параллели // Журнал Министерства народного просвещения. Шестое десятилетие. Часть CCXC. 1893. Ноябрь. Отдел наук. С. 1-26.

- Костромская икона XIII-XIX веков: Свод русской иконописи / Авт.-сост. Н. И. Комашко, С. С. Каткова. М.: Гранд-Холдинг, 2004. 672 с., 442 цв.

- Кочетков И. А. Спас в силах. Развитие иконографии и смысл // Искусство Древней Руси. Проблемы иконографии / Ред.-сост. А. В. Рындина, А. Л. Баталов. М.: НИИ теории и истории изобраз. искусств, 1994. С. 45-69.

- Кочетков И. А. "Духовное содержание в художественной форме" (Щенникова Л. А. Творения преподобного Андрея Рублева и иконописцев великокняжеской Москвы. М.: Индрик, 2007) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2008. № 4 (34). С. 107-121.

- Маясова Н. А. Древнерусское шитье. М.: Искусство, 1971. 34 с., 56 табл.

- Муретов С. Чин проскомидии в Русской Церкви с XII по XIV вв. (до митрополита Киприана † 1406) // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1894. Сентябрь. С. 485-528. Теология 67

- Муретов С. Исторический обзор чинопоследования проскомидии до "Устава литургии" Константинопольского патриарха Филофея. М.: Печатня А. И. Снегирёвой, 1895. [2], IV, 320, III с.

- Муретов С. К материалам для истории чинопоследования Литургии. С. Посад: 2-я тип. А. И. Снегирёвой, 1895. 2, Х, 130 с.

- Муретов С. О поминовении бесплотных сил на проскомидии. М.: Г. Лисснер и А. Гешель, 1897. VIII, 135 с.

- Орлов М. И. Литургия святого Василия Великого. СПб.: Синод. тип., 1909. XIV, LXXXVII, 412 с.

- Попов Г. В. Художественная жизнь Дмитрова в XV-XVI вв. М.: Наука, 1973. 146 с., 17 л.

- Попов Г. В. Тверская икона XIII-XVII веков. СПб., 1993. 278 с.

- Пуцко В. Г. Византийское наследие в искусстве Московской Руси ("Спас в силах" в русской живописи XIV-XV вв.) // Византийский временник. Т. 57 (82). М.: Наука, 1997. С. 234-245.

- Ульянов О. Г. Влияние Святой горы Афон на особенности почитания Святой Троицы при митрополите Киприане // Человек верующий в культуре Древней Руси. Материалы научной конференции 5-6 декабря 2005 года / Ред. Чумакова Т. В. СПб.: Лема, 2005. С. 88-99.

- Филарет (Захарович), иером. Чин литургии св. Иоанна Златоустого по изложению старопечатных, новоисправленного и древлеписьменных служебников. М.: Братство св. Петра митрополита, 1876. - 98 с.

- Хлебников Д. В. "Спас в Силах" и книга пророка Иезекииля. Тексты и комментарии: Восток или Запад? // Современные гуманитарные исследования. 2007. № 5 (18). С. 310-332.

- Хлебников Д. В. "Спас в Силах" и толкования первой главы Иезекииля блаж. Феодорита Кирского и свт. Григория Двоеслова: сравнительный анализ // Исторические науки. 2007. № 6. С. 102-116.

- Хлебников Д. В. Два чина: деисус со "Спасом в Силах" и поминовение на проскомидии // Современные гуманитарные исследования. 2014. № 6 (61). С. 146-152.

- Хлебников Д. В. САПЪѲИРЪ ѬБАГЪ и ꙖХОНТЪ ЛАꙀОРЕВЪ: Об одном гапаксе в Изборнике Святослава и о драгоценных камнях в древнерусской книжности. Этюд в багровых тонах (к упоминанию "сапфира" в Иез. 1:26 и вопросу об иконографии Спаса в Силах) // Вестник РГГУ. Серия "История. Филология. Культурология. Востоковедение". 2017. № 2 (23). С. 50-68.

- Хлебников Д. В. "Спас в Силах" и Запад: "Majestas Domini", видение пророка Иезекииля, колеса // Вестник Московского университета. Сер. 8: История. 2018. № 1. С. 104-129.

- Хлебников Д. В. Спас в Силах: к вопросу интерпретации иконографии. Замечания об источниках и параллелях на Востоке и Западе // Культура и искусство. 2018. 9. С. 86-114.

- Хлебников Д. В. "Спас в Силах": Факты и метафакты, критика и гипотезы // Вестник РГГУ. Серия "История. Филология. Культурология. Востоковедение". 2018. 8 (41). С. 47-75.

- Хлебников Д. В. Симеоновский перевод Комментария к Иезекиилю блаж. Феодорита Кирского и иконография Спаса в Силах // Христианское чтение. 2019. № 3. С. 83-99.

- Художественное наследие Дионисия. Иконы, книжные миниатюры, шитье, мелкая пластика, первопечатные книги конца XV - середины XVI веков. Каталог выставки / Сост. М. Н. Шаромазов. М.: Северный паломник, 2002. 207, [1] с. Средневековое лицевое шитье. Византия, Балканы, Русь: Каталог выставки. XVIII Международный конгресс византинистов. Москва, 8-15 августа 1991. М.: Изд-во Гос. музеев Моск. Кремля, 1991. 80 с.

- Щенникова Л. А. О происхождении древнего иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля // Советское искусствознание - 81. Вып. 2 (15). С. 81-129.

- Щенникова Л. А. Деисусный чин со "Спасом в силах" (истоки иконографии) // Благовещенский собор Московского Кремля: Материалы и исследования. М.: Гос. ист.-культ. муз.-запов. Московский Кремль, 1999. С. 54-86.

- Щенникова Л. А. Иконы Деисуса и праздников из иконостаса Благовещенского собора: иконография и богослужебные тексты // Государственный историко-культурный музей-заповедник Московский Кремль. Материалы и исследования. XII. М.: Гос. ист.-культ. муз.-запов. Московский Кремль, 1999. С. 52-79.

- Щенникова Л. А. Древнерусский иконостас XIV - начала XV в.: итоги и перспективы изучения // Иконостас. Происхождение - Развитие - Символика. Сб. статей / Ред.-сост. А. М. Лидов. М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 392-408.

- Щенникова Л. А. Иконы в Благовещенском соборе Московского Кремля. Деисусный и праздничный ряды иконостаса. Каталог. М.: Красная площадь, 2004. 288 с.

- Щенникова Л. А. Творения преподобного Андрея Рублёва и иконописцев великокняжеской Москвы. М.: Индрик, 2007. 492 с., 311 ил., 68 цв. табл.

- Юрьева Т. В. Образ святого Леонтия Ростовского в деисусном чине иконостаса Преображенского собора в Ярославле // Ярославский педагогический вестник. 2010. № 1. С. 17-21.

- Яковлева А. И. Техника и приемы письма икон деисусного чина Благовещенского собора Московского Кремля // Труды отдела научной реставрации и консервации. Вып. 1. М.: Московский Кремль, 2004. С. 72-99.

- Andreev Ch. Divine Chrysostom Liturgy from Manuscript D. Gr. 143 (AD 1368) in the Ivan Dujčev Centre for Slavo-Byzantine Studies // Scripta & e-Scripta. The Journal of Interdisciplinary Mediaeval Studies. Vol. 14-15. 2015. P. 299-333.

- Neuß W. Das Buch Ezechiel in Theologie und Kunst bis zum Ende des XII. Jahrhunderts. Münster in Westf.: Aschendorff, 1912. XVI, 333, [1] S.

- Winkler G. Die Interzessionen der Chrysostomusanaphora in ihrer geschichtlichen Entwicklung (2) // Orientalia Christiana Periodica. 1971. № 37. P. 333-383.

- Zheltov M. A Slavonic Translation of the Eucharistic Diataxis of Philo- theos Kokkinos from a Lost Manuscript (Athos Agiou Pavlou 149) // TOΞOTHΣ. Studi per Stefano Parenti (Ἀνάλεκτα Κρυπτοφέρρης 9). Grottaferrata, 2010. P. 345-359.

- Zheltov M. The Rite of the Eucharistic Liturgy in the Oldest Russian Leitourgika (13th-14th centuries) // Inquiries into Eastern Christian Worship. Selected Papers of the Second International Congress of the Society of Oriental Liturgies, Rome, 17-21 September 2008 / Ed. by. B. Groen, S. Hawkes-Teeples, S. Alexopoulos. Leuven: Peeters, 2012. P. 293-309.