Орнаментированная булава - ударное оружие и символ власти военачальника у кыргызов Тянь-Шаня

Автор: Худяков Юлий Сергеевич, Акматов Кунболот Токтосунович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Анализируется булава редкого вида - небольшое железное орнаментированное боевое навершие, закрепленное на длинной деревянной рукояти. Данная булава находится в составе коллекции предметов вооружения, приобретенных музейными сотрудниками в ходе экспедиционных исследований на территории Кыргызстана. В настоящее время коллекция хранится в собрании Русского этнографического музея в Санкт-Петербурге. В результате проведенных нами работ составлено описание данной булавы. Проанализированы некоторые характерные особенности рассматриваемого изделия, позволяющие предполагать его возможное функциональное использование. Прослежены основные события по истории изучения различных видов ударного оружия ближнего боя, имевшегося на вооружении у населения Тянь-Шаня в позднем Средневековье и в Новое время. Выявлено, что навершие этого экземпляра несколько уступает по своим размерам обычным, более крупным, кыргызским булавам. В то же время оно отличается от них своеобразной орнаментацией. Эти особенности позволяют предположить возможность различного функционального использования данной булавы - в качестве ударного оружия в ходе рукопашных схваток и в виде символа власти военачальника. Предложено определение хронологии предмета, а именно позднее Средневековье - Новое время.

Кыргызстан, позднее средневековье, новое время, булава, железное боевое навершие, орнаментация, длинная деревянная рукоять

Короткий адрес: https://sciup.org/147220073

IDR: 147220073 | УДК: 903.2 | DOI: 10.25205/1818-7919-2019-18-3-137-145

Текст научной статьи Орнаментированная булава - ударное оружие и символ власти военачальника у кыргызов Тянь-Шаня

Важным условием сохранения и этнокультурного развития кыргызского народа в период его проживания на Тянь-Шане и на сопредельных территориях, начиная с переселения из Южной Сибири в эпоху «Кыргызского Великодержавия» в IX–X вв. и вплоть до Нового времени, было его достаточно развитое для того времени военное дело. За прошедшие после решающей победы над уйгурами столетия кыргызам неоднократно приходилось отстаивать свое существование в борьбе с разными внешними противниками. В течение развитого Средневековья они неоднократно оказывались в сфере внешнего воздействия со стороны некоторых центрально-азиатских тюркских и монгольских народов, таких как турфанские уйгуры, кидани, найманы и монголы. В начале II тыс. н. э. кыргызы смогли освоить и заселить лесные районы территории Притяньшанья, известной под названием Моголистан [Бартольд, 1963. С. 513–519]. В мусульманских источниках развитого Средневековья тяньшан-ских кыргызов называли «дикими львами Моголистана», которые с соседними народами находятся в постоянном противоборстве, непрерывно «воюют и враждуют» [Кыргызы…, 1996. С. 34, 60]. В последующем в течение позднего Средневековья и Нового времени тянь-шанским кыргызам приходилось неоднократно противостоять военному давлению со стороны Джунгарского ханства. Соответственно, оружие имело большое значение в комплексе материальной культуры народа.

Целью настоящего исследования является определение функционального назначения сравнительно небольшой булавы, происходящей из собрания Русского этнографического музея в Санкт-Петербурге, c орнаментированным боевым навершием, закрепленным на длинной деревянной рукояти. Для реализации заявленной цели необходимо проследить основные этапы истории изучения вооружения и военного дела кыргызов в течение второй половины XIX – начала XXI в.; оценить полученные результаты и на этой базе определить характер орнаментации и конструктивные особенности анализируемой булавы. Такое исследование представляется достаточно актуальным, поскольку ранее столь оригинальное оружие данного типа не было объектом целенаправленного оружиеведческого исследования (изучались булавы более крупных размеров, увенчанные шипами) [Худяков, Борисенко, 2015. С. 76–79].

История изучения оружия кыргызов Тянь-Шаня

Отдельные сведения о вооружении и военном деле кыргызов Тянь-Шаня Нового времени приводятся в сочинениях и путевых заметках некоторых российских путешественников, ученых и любителей старины, совершивших путешествия в Кыргызстан в XIX в. В дневниковых записях известного казахского ученого, находившегося на российской военной службе, Ч. Ч. Валиханова, имеется описание путешествия на оз. Иссык-Куль, совершенного им в 1856 г. Во время этой поездки он осмотрел и зарисовал кыргызские могилы в долине р. Тюп. К ограде одного из этих погребений был прислонен шест с бунчуком и подвешен сложносоставной лук с натянутой тетивой [Валиханов, 1984. С. 330–331]. В следующем году на оз. Иссык-Куль совершила путешествие российская научная экспедиция под руководством известного географа П. П. Семенова-Тян-Шанского. Ее участники осмотрели некоторые кыргызские надмогильные сооружения, на одном из которых они обратили внимание на изображение всадника с пикой в руках [Семенов, 1946. С. 182–183]. Работавший в составе этой экспедиции И. Бардашов отметил, что в распоряжении кыргызских воинов было довольно много огнестрельного оружия – фитильных ружей конандского ремесленного производства [История…, 1984. С. 611]. Художник экспедиции П. М. Кошаров сделал очень точные рисунки кыргызского огнестрельного и холодного оружия, внешнего вида конных воинов с копьями в руках [Абрамзон, 1953. Отд. III, 3; Отд. IV, табл. VII; Отд. IV, табл. VIII; Тетрадь № 2. Рис. 14]. В 1860-х гг. несколько поездок на Тянь-Шань (в котловину оз. Иссык-Куль и Чуйскую долину) совершил известный ученый-тюрколог В. В. Радлов, который описал способ кочевания, характерный для кыргызов. По его мнению, именно это и было причиной их особой «воинственности» [Радлов, 1989. С. 348].

В конце XIX – начале XX в. информативные сведения об особом «воинском укладе», характерном для кыргызов Тянь-Шаня, были собраны и осмыслены Б. Солтоноевым. В его сочинении повествуется об участии в военных действиях разных возрастных групп кыргызских воинов и рассказывается о некоторых прославленных батырах. Упоминаются разные тактические приемы военных действий. Согласно его реконструкции, кыргызы воевали только в конном строю, применяя луки, ружья, копья, бердыши и дубинки; сабли использовались редко» [Кыргызы…, 1996. С. 402–404]. Вероятнее всего, он называл «бердышами» ударные боевые топоры «ай-балта», крепившиеся на длинных деревянных рукоятях.

Целенаправленное изучение вооружения и военного дела кыргызов Тянь-Шаня в середине ХХ в. началось после того, как исследователи стали активно привлекать для анализа материалы кыргызского героического эпоса. Существенный вклад в изучение особенностей военного дела кыргызов в результате изучения сказаний «Манас» в 1940-х гг. внес этнограф С. М. Абрамзон, который отметил наличие у них разных родов войск [Абрамзон, 1944. С. 170–171]. В течение последних десятилетий материалы кыргызского героического эпоса стали важным источником для изучения особенностей военного дела кыргызов Тянь-Шаня [Манас, 1994. С. 316–328, 342–350]. Так, охарактеризовав образ главного героя – батыра и военачальника Манаса, исследователь из Кыргызстана С. Мусаев описал разные виды его оружия и доспехов, упоминавшиеся в эпических сказаниях. В их числе особое внимание он уделил гладкой пике Манаса, названной «сырнайза», а также его «живому ружью», изготовленному иранскими мастерами-оружейниками в провинции Исфаган, его мечу и боевому топору «ай-балта», который автор назвал «бердышом». С. Мусаев упомянул также о панцире «ак-колпок» кыргызского богатыря, основа которого была изготовлена супругой Манаса. Среди других атрибутов кыргызского батыра в сочинении этого автора отмечены флаги с полотнищами белого и серого цвета. Имеются в героических сказаниях упоминания и об использовании ручного ударного оружия [Мусаев, 1979. С. 123, 159–161].

В работе А. Садыкова приводились некоторые сведения об изготовлении и использовании кыргызами древкового колющего оружия – пик [1982. С. 51]. И. Б. Молдобаевым изучались сведения о кыргызских боевых знаменах, содержащиеся в сказаниях эпоса «Жаныш и Байыш» [Молдобаев, 1983. С. 82]. В последующий период этим исследователем были рассмотрены другие виды оружия, упоминающиеся в эпических сказаниях, в том числе боевые топоры кыргызских воинов «ай-балта» [Молдобаев, 1989. С. 122–123]. Проведя сравнительный анализ поэтических образов батыров в эпических сказаниях тюркских и монгольских народов, Р. С. Липец упомянула о поединках воинов на пиках, описанных в кыргызском героическом эпосе «Манас» [Липец, 1984. С. 66].

Некоторые сведения о вооружении и военном деле кыргызов приведены в обобщающих трудах по истории Кыргызстана. В изданном в 1968 г. исследовании по истории Кыргызстана опубликована кольчуга из железных колец, с короткими рукавами, датированная XVI– XVII вв. [История…, 1968. С. 242].

Более подробно вооружение кыргызских воинов описано в издании по истории Кыргызстана 1984 г. По мнению авторов данного раздела, основным оружием дистанционного боя в историческом прошлом были луки и стрелы. В XVIII в. они освоили использование фитильных ружей. В ближнем бою атаковали противника пиками, копьями, саблями, боевыми топорами «ай-балта». Для защиты использовали кожаное защитное покрытие – «ак-колпок», а также кольчуги [История…, 1984. С. 611, 620].

Некоторые проблемы изучения военного дела кыргызов Тянь-Шаня в XVI–XVIII вв. были рассмотрены в книге А. М. Мокеева. Автором приведены сведения из китайских источников XVIII в. о характерных особенностях десятичной системы деления войска и народа у тянь-шанских кыргызов в течение рассматриваемого периода, о возможности сбора войск максимально возможной численности в случае особой необходимости, о делении войска на два крыла и центр, о военных командирах. Среди тактических приемов, применявшихся кыргызскими воинами в ходе военных действий в горных условиях, отмечено проведение разведок и заманивание противника. Упомянуто также и об использовании ружей и пик [Мокеев, 2010. С. 142–146].

Характерные особенности символики копий, бунчуков и знамен были проанализированы Ю. С. Худяковым в совместной работе с А. Ю. Борисенко и Ж. Орозбековой [Худяков и др., 2016. С. 167–173].

О подготовке воинов в ходе проведения у кыргызов традиционных народных игр и спортивных состязаний упоминается в работе Г. Н. Симакова [1990. С. 64–72].

В составе комплекса вооружения кыргызов известны и булавы. Они представлены находками боевых наверший ударно-дробящего оружия, происходящих с городища Кара-Джигач в Чуйской долине Кыргызстана. Одно из них – бронзовое четырехгранное с выступающими гранеными шипами, укрепленное на шестигранной втулке. Второе – железное, кубической формы с четырьмя угловыми выступами [Камышев, 2004. С. 84, Рис. 1, 2 ]. Ю. С. Худяковым и А. Ю. Борисенко были описаны железные булавы, хранящиеся в некоторых музейных собраниях Кыргызстана [Худяков, Борисенко, 2015. С. 76–79].

Как можно видеть из приведенных сведений о комплексе вооружения кыргызов, такой вид оружия ближнего боя, как булавы, в целом был малопредставительным. Это могло быть связано с их особым статусом в сфере вооружения, в связи с чем важно вводить в научный оборот появляющиеся новые материалы по данной теме.

Результаты исследований

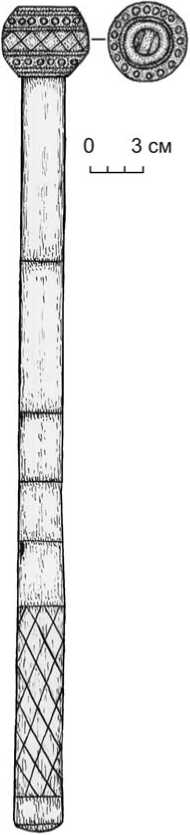

Разнообразные предметы вооружения кыргызских воинов позднего Средневековья и Нового времени находятся в некоторых музеях Кыргызстана и России. Представительная коллекция кыргызского оружия хранится в Русском этнографическом музее в Санкт-Петербурге. В прошлом эти находки были привезены для Музея народов СССР из экспедиций по Средней Азии. В составе собрания имеются боевые топоры «ай-балта» и небольшая булава с длинной деревянной рукоятью (см. рисунок).

Булава с орнаментированным боевым навершием и деревянной рукоятью

A mace with an ornamental fighting top and a wooden handle

Железное навершие булавы представляет собой цилиндрическое изделие со сферическим расширением в средней части и сужением к обоим окончаниям, а также со сквозным округлым отверстием для крепления длинной, округлой в сечении, деревянной рукояти. Длина навершия 5,5 см, диаметр в средней части 4 см. Внешняя поверхность украшена несколькими, полосами орнамента, расположенными перпендикулярно рукояти. В средней, наиболее расширенной части, навершие оформлено неширокой полосой ромбических фигур, соединенных углами между собой. С обеих сторон от нее расположены узкие горизонтальные полосы. С внешней стороны имеются полосы, поверхность которых оформлена рядами небольших окружностей. С обеих внешних сторон окончания отмечены узкие двойные полосы (см. рисунок).

Навершие укреплено на одном из концов длинной, округлой в сечении, деревянной рукояти. Ее длина – 72 см, диаметр – 2,5 см. Рукоять разделена на семь небольших отсеков, каждый из которых составляет в длину от 3 до 7 см. Ближайший к окончанию рукояти отсек украшен сетчатым ромбическим орнаментом.

Обращают на себя внимание сравнительно небольшие размеры предмета. Исследованные в предшествующие годы железные навершия булав кыргызских воинов отличались несколько более крупными размерами, некоторой массивностью и выступающими шипами или дугообразными, находящимися между угловатыми углублениями, ребрами. У железных булав из собраний кыргыз-

станских музеев «Манас-Ордо» и «Раритет» боевые навершия достигали в диаметре 5,3 см, при высоте шипов у одного из них от 0,3 до 0,9 см. [Худяков, Борисенко, 2015. С. 78].

Обсуждение

Булавы являются одним из самых древних видов оружия ближнего боя. По мнению М. В. Горелика, они использовались в таком качестве у народов Средне-Азиатского региона в течение долгого исторического периода, вплоть до окончания первой четверти I тыс. до н. э. В дальнейшем, по его мнению, они стали служить символами власти военных предводителей. Однако у некоторых кочевых и оседло-земледельческих народов Евразии булавы продолжали использоваться в качестве ударного оружия ближнего боя в течение исторических периодов поздней древности, раннего, развитого и позднего Средневековья [Горелик, 1993. С. 59–60]. Такой же позиции относительно использования булав у некоторых древних племен Северной Азии придерживается и А. И. Соловьев [2003. С. 35].

В пользу достаточно эффективного использования данного вида ударного оружия в ходе ближних боевых столкновений свидетельствуют описания в кыргызском героическом эпосе «Манас» некоторых поединков. Судя по ним, булавы применялись воинами с обеих проти- воборствующих сторон после того, как были использованы другие средства нападения. В то же время воины могли поражать своих противников булавами, когда те были вооружены мечами. Противостоять ударам вражеских булав воины могли, используя свои щиты, шлемы и доспехи [Манас, 1988. С. 429, 435].

В кыргызских эпических сказаниях представлена разнообразная терминология, служившая для обозначения различных видов булав. Как было определено Р. А. Бейбутовой в ее исследовании по оружейной терминологии, содержащейся в сказаниях эпоса «Манас», такой вид ударного оружия ближнего боя, как «палица» или «дубина», обозначался кыргызским термином «союл». В данном термине отразилось обозначение именно этих названий ручного ударного оружия ближнего боя, в то время как «булавы» называлась другими, хотя и близкими по своему значению терминами – «союл-баш» или «чоюн-баш». Употреблялись кыргы-зами и некоторые другие названия для обозначения булавы, такие как «курсу» или «тогет-мек» [Бейбутова, 1995. С. 134–135]. Наличие нескольких специальных терминов для обозначения булавы может свидетельствовать в пользу использования кыргызскими воинами данного вида оружия ближнего боя. В то же время особенности описываемой нами булавы, в первую очередь ее малые размеры и оригинальность орнаментации, не находят аналогий в археологических материалах и отражения в героическом эпосе.

Заключение

Рассматриваемая находка навершия булавы свидетельствует в пользу предположения об использовании кыргызами вплоть до периода этнографической современности данного вида ударного оружия ближнего боя. В то же время небольшое по размеру и интенсивно орнаментированное навершие, насаженное на орнаментированную же деревянную рукоять, позволяют предполагать, что подобные, специально украшенные, предметы могли рассматриваться и в качестве символа власти кыргызских военачальников.

Абрамзон С. М. Черты военной организации и техники у киргизов (по историко-этнографическим данным и материалам эпоса «Манас») // Тр. Ин-та языка, литературы и истории Киргизского филиала АН СССР. Фрунзе, 1944. Вып. 1. С. 167–180.

Abramson S. M. Cherty voennoi organizatsii i tekhniki u kirgizov (po istoriko-etnograficheskim dannym i materialam eposa «Manas») [Characteristics of Military Organization and Tactics of the Kyrgyz People (based on historical and ethnographical data and materials of the Epic of Manas)]. In: Trudy Instituta yazyka, literatury i istorii Kirgizskogo filiala AN SSSR [Writings of Institute of Language, Literature and History of the Kyrgyz Branch of AS of the USSR]. Frunze, 1944, vol. 1, p. 167–180. (in Russ.)

Абрамзон С. М. Этнографический альбом художника П. М. Кошарова (1857 г.) // Сборник музея антропологии и этнографии. Л.: Изд-во АН СССР, 1953. Т. 15. С. 148–167.

Abramson S. M. Etnograficheskii al’bom khudozhnika P. M. Kosharova (1857 g.) [Etnographical Album of Artist P. M. Kosharov (1857)]. In: Sbornik muzeya antropologii i etnografii [Works of the Museum of Anthropology and Ethnography]. Leningrad, AS USSR Publ., 1953, vol. 15, p. 148–167. (in Russ.)

Бартольд В. В . Киргизы. Исторический очерк // Бартольд В. В . Соч. М.: Вост. лит., 1963. Т. 2, ч. 1. С. 471–543.

Bartold V. V. Kirgizy. Istoricheskii ocherk [The Kyrgyz people. A Historical Review]. In: Bartold V. V. Sochineniya [Works]. Moscow, Vostjchnaya literatura Publ., 1963, vol. 2, part 1, p. 471–543. (in Russ.)

Бейбутова Р. А. К истории названий оружия киргизского воина в эпосе «Манас» // Военное дело и средневековая археология Центральной Азии. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1995. С. 125–137.

Beibutova R. A. K istorii nazvanii oruzhiya kirgizskogo voina v epose «Manas» [On the History of Weapon Names Used by Kyrgyz Warriors in the Epic of Manas]. In: Voennoe delo i srednevekovaya arkheologiya Tsentral’noi Azii [Military Science and Medieval Archaeology of Central Asia]. Kemerovo, Kuzbassvuzizdat Publ., 1995, p. 125–137. (in Russ.)

Валиханов Ч. Ч. Дневник поездки на Иссык-Куль в 1856 г. // Валиханов Ч. Ч. Собр. соч.: В 5 т. Алма-Ата: Гл. ред. Казах. сов. энциклопедии, 1984. Т. 1. С. 306–357.

Valikhanov Сh. Сh. Dnevnik poezdki na Issik-Kul 1856 g. [A Journal of a trip to Lake Issyk-Kul in 1856]. In: Valikhanov Сh. Сh. Sobranie sochinenii [Collection of Works]. In 5 vols. Alma-Ata, Kazakhskaya Sovetskaya Entsiklopediya Publ., 1984, vol. 1, p. 306–357. (in Russ.)

Горелик М. В. Оружие Древнего Востока (IV тысячелетие – IV в. до н. э.). М.: Наука, 1993. 349 с.

Gorelik M. V. Oruzhie Drevnego Vostoka (IV tysyacheletie – IV v. do n. e.) [Weapons of the Ancient East (from the 4th millennium to the 4th century BC)]. Moscow, Nauka, 1993, 349 p. (in Russ.)

История Киргизской ССР. Фрунзе: Кыргызстан, 1968. Т. 1. 708 c.

Istoriya Kirgizskoi SSR [ History of the Kyrgyz SSR]. Frunze, Kirgizstan Publ., 1968, vol. 1, 708 p. (in Russ.)

История Киргизской ССР. С древнейших времен до середины XIX в. Фрунзе: Кыргызстан, 1984. Т. 1. 798 c.

Istoriya Kirgizskoi SSR. S drevneishikh vremen do serediny XIX v. [ History of the Kyrgyz SSR. From Ancient History to the Middle of the 19th Century]. Frunze, Kirgizstan Publ., 1984, vol. 1, 798 p. (in Russ.)

Камышев А. М . Оружие ближнего боя с городища Кара-Джигач // Военное дело народов Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2004. Вып. 1. С. 83–85.

Kamyshev A. M. Oruzhie blizhnego boya s gorodishcha Kara-Dzhigach [Close Combat Weapons from the Ancient Settlement of Kara-Dzygach]. In: Voennoe delo narodov Sibiri i Tsentral’noi Azii [Military Science of the Peoples of Siberia and Central Asia]. Novosibirsk, NSU Publ., 2004, vol. 1, p. 83–85. (in Russ.)

Кыргызы: источники, история, этнография. Бишкек: Изд-во «Шам», 1996. 524 c.

Kyrgyzy: istochniki, istoriya, etnografiya [The Kyrgyz People: Sources, History, Ethnography]. Bishkek, Sham Publ., 1996, 524 p. (in Russ.)

Липец Р. С. Образы батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе. М.: Наука, 1984. 263 с.

Lipec R. S. Obrazy batyra i ego konya v tyurko-mongolskom epose [Images of a Baghatur and his Horse in the Turkic and Mongolian Epics]. Moscow, Nauka, 1984, 263 p. (in Russ.)

Манас . Киргизский героический эпос. М.: Наука, 1988. Кн. 2. 689 с.

Manas. Kirgizskii geroicheskii epos [Manas. The Kyrgyz Heroic Epic]. Moscow, Nauka, 1988, vol. 2, 689 p. (in Kirg., Russ.)

Манас . Великий поход. Кыргызский эпос. 2-е изд. Бишкек: Изд-во «Шам», 1994. 404 с.

Manas. Velikii pokhod. Kirgizskii epos [Manas. The Great March. The Kyrgyz Epic]. 2nd ed. Bishkek, Sham Publ., 1994, 404 p. (in Russ.)

Мокеев А. Кыргызы на Алтае и на Тянь-Шане (этапы этнической и политической истории кыргызского народа во второй половине IX – сер. XVIII в.). Бишкек: Кыргыз.-Тур. ун-т «Манас», 2010. 280 с.

Mokeev A. Kyrgyzy na Altaie i na Tyan’-Shane (etapy etnicheskoi i politicheskoi istorii kyrgyzskogo naroda vo vtoroi polovine IX – seredine XVIII v.) [The Kyrgyz People in the Altai Mountains and Tian Shan (stages of ethnical and political history of the Kyrgyz people from the second half of the 9th century to the middle of the 18th century)]. Bishkek, Kirgiz-Tur. Uni. «Manas», 2010, 280 p. (in Russ.)

Молдобаев И. Б. Эпос «Жаныш и Байыш» как историко-этнографический источник. Фрунзе: Илим, 1983. 169 с.

Moldobaiev I. B. Epos «Janysh i Baiysh» kak istoriko-ethnograficheskii istochnik [“Janysh-Baiysh” Epic as a Historical and Ethnographical Source]. Frunze, Ilim Publ., 1983, 169 p. (in Russ.)

Молдобаев И. Б. Эпос «Манас» как источник изучения духовной культуры киргизского народа. Фрунзе: Илим, 1989. 152 с.

Moldobaiev I. B. Epos «Manas» kak istochnik izucheniya dukhovnoi kul’tury kyrgyzskogo naroda [The Epic of Manas as a Source of Research on the Spiritual Culture of the Kyrgyz People]. Frunze, Ilim, 1989, 152 p. (in Russ.)

Мусаев С. Эпос «Манас». Научно-популярный очерк. Фрунзе: Илим, 1979. 205 с.

Musaev S. Epos «Manas». Nauchno-populyarnyi ocherk [The Epic of Manas. Popular science essay]. Frunze, Ilim Publ., 1979, 205 p. (in Russ.)

Радлов В. В. Из Сибири. Страницы дневника. М.: Наука, 1989. 749 с.

Radlov V. V. Iz Sibiri. Stranitsy dnevnika [From Siberia. Pages of a Diary]. Moscow, Nauka, 1989, 749 p. (in Russ.)

Садыков А. Героические мотивы в эпосе «Манас». Фрунзе: Илим, 1982. 135 с.

Sadykov A. Geroicheskie motivy v epose «Manas» [Epic Motivations in the Epic of Manas]. Frunze, Ilim Publ., 1982, 135 p. (in Russ.)

Семенов П. П. Путешествие в Тянь-Шань в 1856–1857 годах. М.: Гос. изд-во географ. лит., 1946. 256 с.

Semenov P. P. Puteschestvie v Tyan’-Shan’ 1856–1857 gg. [Travelling to Tian Shan in 1856–1857]. Moscow, Geografgiz Publ., 1846, 256 p. (in Russ.)

Симаков Г. Н. Народные развлечения и военное воспитание у киргизов // Этнографические аспекты традиционной военной организации народов Кавказа и Средней Азии. М.: Ин-т этнографии АН СССР, 1990. Вып. 2. С. 48–74.

Simakov G. N. Narodnye razvlecheniya i voennoe vospitanie u kirgizov [Popular Entertainment and Military Upbringing of the Kyrgyz People]. In: Ethnograficheskie aspekty traditsionnoi voennoi organizatsii narodov Kavkaza i Srednei Azii [Ethnographic Aspects of the Traditional Military Organization of the Peoples of the Caucasus and Central Asia]. Moscow, IE AS USSR Publ., 1990, vol. 2, p. 48–74 (in Russ.)

Соловьев А. И. Оружие и доспехи. Сибирское вооружение: от каменного века до Средневековья. Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 2003. 224 с.

Soloviev A. I. Oruzhie i dospekhi. Sibirskoe vooruzhenie ot kamennogo veka do Srednevekov’ya [Weapons and Armor. Siberian Weapons: from the Stone Age to the Middle Ages]. Novosibirsk, INFOLIO-Press Publ., 2003, 224 p. (in Russ.)

Худяков Ю. С. , Борисенко А. Ю. Железные булавы из Чуйской и Таласской долин Кыргызстана (из коллекций музеев «Манас-Ордо» и «Раритет») // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, № 3: Археология и этнография. С. 76–82.

Khudyakov Yu. S. , Borisenko A. Yu. Iron Maces from the Chuy and Talas Valleys of Kyrgyzstan (from the Collection of the «Manas-Ordo» and «Raritet» Museums). Vestnik NSU. Series: History , Philology , 2015, vol. 14, no. 3: Archaeology and Ethnography. p. 76–82. (in Russ.)

Худяков Ю. С. , Борисенко А. Ю. , Орозбекова Ж. Символика копий, бунчуков и знамен в традиционной культуре кыргызов Тянь-Шаня и Алая // ЭО. 2016. № 3. С. 162–179.

Khudyakov Yu. S. , Borisenko A. Yu. , Orozbekova J. Simvolika kopii, bunchukov i znamen v traditsionnoi kul’ture kyrgyzov Tyan’-Shanya i Alaya [Symbolism of Spears, Tags and Banners in the Traditional Culture of the Kyrgyz People (Tian Shan and Alai)]. Etnograficheskoe obozrenie [ Ethnographical Digest ], 2016, no. 3, p. 162–179. (in Russ.)

Материал поступил в редколлегию

Received

11.11.2018

Список литературы Орнаментированная булава - ударное оружие и символ власти военачальника у кыргызов Тянь-Шаня

- Абрамзон С. М. Черты военной организации и техники у киргизов (по историко-этнографическим данным и материалам эпоса «Манас») // Тр. Ин-та языка, литературы и истории Киргизского филиала АН СССР. Фрунзе, 1944. Вып. 1. С. 167-180

- Абрамзон С. М. Этнографический альбом художника П. М. Кошарова (1857 г.) // Сборник музея антропологии и этнографии. Л.: Изд-во АН СССР, 1953. Т. 15. С. 148-167

- Бартольд В. В. Киргизы. Исторический очерк // Бартольд В. В. Соч. М.: Вост. лит., 1963. Т. 2, ч. 1. С. 471-543

- Бейбутова Р. А. К истории названий оружия киргизского воина в эпосе «Манас» // Военное дело и средневековая археология Центральной Азии. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1995. С. 125-137

- Валиханов Ч. Ч. Дневник поездки на Иссык-Куль в 1856 г. // Валиханов Ч. Ч. Собр. соч.: В 5 т. Алма-Ата: Гл. ред. Казах. сов. энциклопедии, 1984. Т. 1. С. 306-357

- Горелик М. В. Оружие Древнего Востока (IV тысячелетие - IV в. до н. э.). М.: Наука, 1993. 349 с

- История Киргизской ССР. Фрунзе: Кыргызстан, 1968. Т. 1. 708 c

- История Киргизской ССР. С древнейших времен до середины XIX в. Фрунзе: Кыргызстан, 1984. Т. 1. 798 c

- Камышев А. М. Оружие ближнего боя с городища Кара-Джигач // Военное дело народов Сибирии Центральной Азии. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2004. Вып. 1. С. 83-85

- Кыргызы: источники, история, этнография. Бишкек: Изд-во «Шам», 1996. 524 c

- Липец Р. С. Образы батыраи его коня в тюрко-монгольском эпосе. М.: Наука, 1984. 263 с

- Манас. Киргизский героический эпос. М.: Наука, 1988. Кн. 2. 689 с

- Манас. Великий поход. Кыргызский эпос. 2-е изд. Бишкек: Изд-во «Шам», 1994. 404 с

- Мокеев А. Кыргызы на Алтае и на Тянь-Шане (этапы этнической и политической истории кыргызского народа во второй половине IX - сер. XVIII в.). Бишкек: Кыргыз.-Тур. ун-т «Манас», 2010. 280 с

- Молдобаев И. Б. Эпос «Жаныш и Байыш» как историко-этнографический источник. Фрунзе: Илим, 1983. 169 с

- Молдобаев И. Б. Эпос «Манас» как источник изучения духовной культуры киргизского народа. Фрунзе: Илим, 1989. 152 с

- Мусаев С. Эпос «Манас». Научно-популярный очерк. Фрунзе: Илим, 1979. 205 с

- Радлов В. В. Из Сибири. Страницы дневника. М.: Наука, 1989. 749 с

- Садыков А. Героические мотивы в эпосе «Манас». Фрунзе: Илим, 1982. 135 с

- Семенов П. П. Путешествие в Тянь-Шань в 1856-1857 годах. М.: Гос. изд-во географ. лит., 1946. 256 с

- Симаков Г. Н. Народные развлечения и военное воспитание у киргизов // Этнографические аспекты традиционной военной организации народов Кавказа и Средней Азии. М.: Ин-т этнографии АН СССР, 1990. Вып. 2. С. 48-74

- Соловьев А. И. Оружие и доспехи. Сибирское вооружение: от каменного века до Средневековья. Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 2003. 224 с

- Худяков Ю. С., Борисенко А. Ю. Железные булавы из Чуйской и Таласской долин Кыргызстана (из коллекций музеев «Манас-Ордо» и «Раритет») // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, № 3: Археология и этнография. С. 76-82

- Худяков Ю. С., Борисенко А. Ю., Орозбекова Ж. Символика копий, бунчуков и знамен в традиционной культуре кыргызов Тянь-Шаня и Алая // ЭО. 2016. № 3. С. 162-179