Орнаментированные крестовидные бляхи в составе экипировки скифского воина

Автор: Вальчак С.Б., Внуков Я.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 279, 2025 года.

Бесплатный доступ

Предлагается гипотеза о назначении бронзовых крестовидных блях с зооморфным орнаментом в экипировке скифского воина, основанная как на существующих интерпретациях, так и на физической реконструкции элементов воинского снаряжения и их экспериментальном тестировании. Рассматриваются случаи встречаемости крестовидных блях с некоторыми типами наконечников стрел и греческих керамических сосудов в погребальных комплексах и вопросы их хронологии. Предполагается использование крестовидных блях как функциональной детали ременного подвеса экипировки воина к поясу, отмечается принципиальное отличие подвеса с использованием крестовидных блях от других способов крепления горитов и колчанов скифского периода.

Скифская культура, бронзовые крестовидные бляхи, Восточная и Средняя Европа, горит, колчан, реконструкция, наконечники стрел, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/143184799

IDR: 143184799 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.279.19-34

Текст научной статьи Орнаментированные крестовидные бляхи в составе экипировки скифского воина

Одной из заметных находок предметов скифской культуры являются бронзовые фигурные бляхи, «которые имеют форму перевернутого “латинского” креста и декорированные разнообразными, преимущественно зооморфными изображениями» (Полидович, 2009. С. 477. Рис. 1). В настоящее время известно более 40 подобных изделий, не менее 14 из них, включая случайные и грабительские находки, были найдены на территории Украины и европейского юга России, одна находка известна в Волго-Камье и около 30 ‒ в Средней Европе (на Большой Венгерской низменности и в Балкано-Карпатском регионе). Подавляющее большинство таких блях были отлиты из бронзы, но в Средней Европе имеется и два-три костяных экземпляра, определенно являющихся местными подражаниями бронзовым (Chochorowski, 1985. P. 98. F. 506. Abb. 30: 7; Kemenzei, 1986. P. 117‒127. Abb. 1‒4; 6; 8; Агре, 1994. С. 29, 30. Обр. 1‒3; Полiдович, 2000. С. 36‒38. Рис. 3: 10, 11). Предметом внимательного изучения этих изделий специалистами являлся преимущественно их зооморфный орнамент на внешней стороне, на основании особенностей которого создавались классификации блях и была предложена

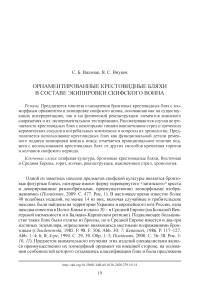

Рис. 1. Бронзовые крестовидные бляхи а – лицевая сторона; б ‒ сечение по вертикали; в – оборотная сторона

1 – Енковцы, разрушенное погребение (по: Кулатова , 1995); 2 – Дугино X, случайная находка (по: Дедюлькин , 2014)

датировка восточноевропейских находок второй половиной VI – началом V в. до н. э. Две бронзовые бляхи (из Опишлянки и Гусарки) были облицованы золотым листом ( Zakharov , 1932. P. 78‒80. Fig. 15; Мурзин , 1984. С. 30. Рис. 17: 9 ; Полiдович , 2000. С. 35‒38, 45, 46. Рис. 1‒3; Полидович , 2009. С. 477‒480).

Изучение опубликованных прорисовок и фотографий некоторых из блях, в том числе найденных грабителями в последние десятилетия и выставленных на интернет-сайтах и аукционах (около 20 экземпляров), а также визуальный осмотр находки из Опишлянки в собрании Государственного исторического музея позволили отметить их общие признаки, которые не зависят от деталей формы и декора на лицевой стороне (рис. 1).

Рассматриваемые цельнолитые крестовидные бляхи состоят из нескольких частей (рис. 1):

-

1. Наиболее длинной, в большинстве случаев подпрямоугольной или подтрапециевидной в плане, расширяющейся к внешнему краю пластины, к которой вполне удачно, на наш взгляд, было применено определение: «прямоугольное основание» ( Дьяченко и др ., 1999. С. 96).

-

2. Трех отростков, расходящихся от центра противоположного края этой пластины, двух боковых и одного продольного. Отростки эти, как правило, одинаковы по длине, которая чаще всего меньше длины упомянутого «прямоугольного основания», но имеются и исключения (рис. 1: 1а, 2а ). Внешний контур этих отростков обычно повторяет контуры вписанных в них рельефных зооморфных изображений, которые образуют на лицевой стороне центрально-симметричную, «свастическую» или напоминающую ее многофигурную композицию, по терминологии И. В. Рукавишниковой ( Тришина ( Рукавишникова ), 2003. С. 44‒51).

-

3. На оборотной стороне всех блях, у внешнего края подпрямоугольной пластины и ее внутреннего края, практически в центре расхождения боковых и продольного отростков имеются поперечные петли. Обычно эти петли подпрямоугольные в плане и П-образные или полуовальные в их продольном сечении. Ширина просвета петель, как правило, находится в пределах около 0,8‒1,1 см (рис. 1: 1в, 2в ).

Хронологическая позиция крестовидных блях

Крестовидные бляхи в контексте археологических комплексов, в том числе находок наборов наконечников стрел, органических остатков и других деталей конструкции горитов, происходят в Восточной Европе из кургана 13 «Могила Опишлянка» в Полтавской обл. Украины, раскопанного И. А. Зарецким в 1887‒1889 гг. Здесь бляха лежала поверх остатков горита ( Zakharov , 1932. P. 76‒79. Fig. 15; Вальчак и др ., 2010. С. 39, 40). Еще одна была найдена в погребении 12 (1910 г.) с набором наконечников стрел из архаического некрополя Ольвии ( Скуднова , 1960. С. 68, 74. Рис. 8: 4 ), а также в погребении 3 кургана 3 могильника Аксай-I в Волгоградской обл. (фрагментированная в древности бляха), где она была найдена на запястье левой руки, положенной в районе пояса погребенного ( Дьяченко и др ., 1999. С. 95, 96, 108. Рис. 4: 3 ; 5). Остальные находки являются случайными или происходят из разрушенных погребений.

Горит из Опишлянки и набор наконечников стрел в нем (около 174 бронзовых экз.), в котором присутствовали как наконечники с короткой выступающей, так и с внутренней втулкой, А. И. Мелюкова датировала концом VI – началом V в. до н. э., к чему присоединился и Е. В. Черненко ( Мелюкова , 1964. С. 33. Табл. 7: К ; Черненко , 1981. С. 46). Набор из 35 или 45 наконечников стрел из погребения 12 (1910 г.) в Ольвии был датирован концом VI в. до н. э. ( Капошина , 1956. С. 174, 175. Рис. 17: 1 ; Скуднова , 1960. С. 68, 74. Прил. 2).

Второй половиной VI в. до н. э. датировали авторы раскопок комплекс из Ак-сая-I. В наборе из 19 наконечников стрел этого погребения присутствовали не только бронзовые и железные, двухлопастные и трехлопастные наконечники стрел с выступающей втулкой, но и один бронзовый базисный с внутренней втулкой ( Дьяченко и др ., 1999. С. 108. Рис. 5: 10‒13 ). А. Ю. Алексеев определяет период бытования найденных в этих комплексах крестовидных блях второй половиной VI в. до н. э. ( Алексеев , 2003. С. 202, 203, 296).

Среднеевропейские находки крестовидных блях на территории векерзуг-ской культуры еще в период раскопок эпонимного памятника, могильника Szentes-Vekerzug II, были признаны характерными признаками иммиграции второй волны скифов через перевалы Трансильванских Карпат на Большую Венгерскую низменность. Датировалось это событие с конца VI или начала V в. до н. э., но не ранее середины VI в. до н. э. ( Párducz , 1954. P. 59, 61, 73, 74, 90, 91. Fig. 31).

Польский исследователь Ян Хохоровски, рассматривая в динамике процесс бытования и эволюции выделенных им типов крестовидных блях в памятниках культуры Векерзуг в Средней Европе, с учетом восточноевропейских (собственно скифских) прототипов, предложил их датировку в пределах середины VI – первой половины IV в. до н. э., не исключая полностью и первую половину VI в. до н. э. ( Chochorowski , 1985. P. 98, 99, 128‒130. Abb. 30; 42).

Детальное исследование находок крестовидных блях в Средней Европе провел и венгерский археолог Тибор Кеменцеи, разделив их по стилю орнаментации на четыре группы, включающие скифские импорты крестовидных блях из Восточной Европы и местные подражания им. Исследователь датировал период их производства и бытования в Средней Европе второй половиной VI – первой половиной V в. до н. э., вплоть до рубежа V‒IV вв. до н. э. На такую датировку крестовидных блях повлияли и их совместные находки в комплексах с наборами скифских наконечников стрел 2-й группы (по А. И. Мелюковой) ( Kemenzei , 1986. P. 127‒132. Abb. 3; 4; 6).

Анализируя железные уздечные комплекты с неподвижным и неразъемным соединением удил и псалиев типа Szentes-Vekerzug, словацкая исследовательница Анита Козубова, наоборот, привлекла для датировки некоторых комплексов Векерзугской культуры первой половиной VI в. до н. э. и находки в них крестовидных блях (тип I, по ее классификации) ( Козубова , 2012. С. 159‒161. Рис 4; 8).

Аргументы в пользу такой датировки представляются нам сомнительными. Колчанные наборы в памятниках Средней Европы, состоящие исключительно из «базисных» (с внутренней втулкой) бронзовых наконечников стрел в Cegled-Hordόgyár, п. 1929 г., из Mátraszele (Mátraterenye), из комплексов могильника Chotin I-A (п. 220/1954; п. 40/1952; п. 120/1953; п. 22/1952), которые рассматривают как Т. Кеменцеи, так и А. Козубова ( Kemenzei , 1986. P. 118, 122, 128‒131. Abb. 3, 5 ; 4, 2 ; Козубова , 2012. С. 159‒161. Рис 4: 2 ; 5: 3 ; 6: 27, 28 ; 9: 4 ), могут быть датированы не ранее середины VI – начала V в. до н. э. Их формы принципиально отличны от колчанных наборов в погребальных комплексах юга Восточной Европы, которые были датированы по находкам в них греческого керамического импорта, общепринятые датировки которого ‒ не ранее первой половины и не позже начала третьей четверти VI в. до н. э. ( Монахов , 1999.

С. 47‒54; Абрамов , 2020. С. 40‒45). Такие восточноевропейские комплексы содержат иные типы наконечников стрел, преимущественно имеющие выступающую ниже ударной головки наконечника втулку ( Копылов, Русаков , 2013. С. 91‒94. Рис. 13; 14)1. В их число входит и п. 3 к. 3 мог. Аксай-I, где была найдена фрагментированная крестовидная бляха ( Дьяченко и др ., 1999. Рис. 5: 10‒13 ). Среднеевропейские крестовидные бляхи и комплексы с базисными наконечниками стрел, в которых они были найдены, таким образом, не могут быть датированы ранее их прототипов в раннескифских погребальных памятниках Восточной Европы. Частично эти комплексы могут быть синхронизированы с п. 12 из Ольвии, Опишлянки и Гусарки, в которых присутствовали трехлопастные наконечники стрел как с выступающими втулками, «с усеченными втулками», так и с внутренними, которые были датированы не ранее второй половины VI в. до н. э. ( Капошина , 1956. С. 174-176. Рис. 17: 1 ; Скуднова , 1960. Рис. 8: 4 ; Мелюкова , 1964. Табл. 7: К ; Мурзин , 1984. Рис. 17: 1‒4, 7‒11 ).

Историографический обзор гипотез о назначении крестовидных блях

Немногочисленность находок таких блях in situ в закрытых археологических комплексах Восточной Европы изначально предопределила некоторые затруднения в определении их функционального назначения. А. А. Захаров, публикуя материалы И. А. Зарецкого, судя по всему, разделял мнение автора раскопок о декоративном назначении бляхи, что и отразилось на планшетной реконструкции горита. Одна из двух, среди всех известных сегодня, облицованных золотым листом бронзовая крестовидная бляха была размещена здесь в левой (от зрителя) верхней части горита, крестовидными отростками вниз, и под углом 45 градусов к горизонтальному ряду бляшек-пантер вдоль его верхнего края. Из-под крестовидной бляхи выступают хорошо заметные на фотографии остатки ремня, очевидно, продетого в петли на тыльной стороне ( Zakharov , 1932. P. 78, 79. Fig. 15).

Находка бронзовой крестовидной бляхи в комплексе с деталями конской узды в кургане 2 у с. Волковцы, раскопанном С. А. Мазараки в 1897 г. в Роменском уезде на р. Сула, позволила В. А. Ильинской при сравнении с находками в других скифских курганах региона определить ее вероятное расположение в составе уздечки ( Ильинская , 1968. С. 45‒47, 127, 198. Рис. 37. Прил. 2), что осторожно допускал и Е. В. Черненко ( Черненко , 1981. С. 46). А. Ю. Алексеевым было высказано предположение о переиспользовании бляхи в этом комплексе V в. до н. э. не по прямому назначению ( Алексеев , 2003. С. 202).

Критически рассмотрев достоверность реконструкции горита из Опишлян-ки, Е. В. Черненко, известный специалист по скифскому вооружению, впервые обратил внимание на остатки кожаного ремня, прикипевшего к оборотной стороне крестовидной бляхи. Исследователь предположил закрепление этой бляхи с помощью двух петель на тыльной стороне на ремне, который мог использоваться для подвешивания горита к поясу. Вопрос о функциональном или декоративном назначении бляхи в таком соединении исследователь специально не уточнял, тем не менее высказывая сомнение в правомерности размещения бляхи на опубликованной А. А. Захаровым фотографии (Черненко, 1981. С. 45, 46. Рис. 27: 1).

Анализируя материалы из комплексов культуры Векерзуг, Я. Хохоровски пришел к выводу, что степень износа петель на оборотной стороне крестовидных блях указывает на то, «что через эти петли проходил ремень, которым колчан крепился к поясу». Рассмотрев факты различного расположения этих изделий по отношению к найденным в комплексах наборам наконечников стрел и костям погребенных в нескольких захоронениях Средней Европы, исследователь пришел к выводу, что «соединение крестовидной бляхи и колчана для стрел, на самом деле, было отдельным». Крестовидные бляхи, где это удалось проследить, находились с левой стороны скелета, обычного места расположения горитов или колчанов. Кроме того, в п. 7 из Baiţa, района Mureş, прямоугольное основание бляхи было повернуто под углом к костям голени скелета, как и наконечники стрел, расположенные в 50 см ниже бляхи ( Chochorowski , 1985. P. 95. F. 483).

Перечислив все высказанные предыдущими исследователями мнения о назначении крестовидных блях, не пришел к определенному решению этого вопроса и Т. Кеменцеи, склоняясь к тому, что «основной функцией, вероятно, было украшение колчана» ( Kemenzei , 1986. P. 131, 132).

Вопрос о функциональном назначении крестовидных блях был рассмотрен и Даниэлой Агре при публикации случайной находки из с. Добри Дял в Болгарии. Исследовательница обратила внимание на рельефы из Персеполя, на которых похожие (но не аналогичные) детали экипировки воинов были изображены подвешенными к поясу и частично находящимися на внешней плоскости верхнего края горитов ( Агре , 1994. С. 30‒32. Обр. 4; 5). На основании анализа этих изображений исследовательницей были высказаны версии, что подобные изделия могли являться деталью запора крышки горита или служить защитой соединяющего горит с поясом ремня от повреждений. В результате ряда сопоставлений с известными археологическими комплексами и ахеменидски-ми рельефами Д. Агре датировала находку из Болгарии концом V – началом IV в. до н. э. (Там же. С. 32, 36).

Интерпретация подобных изделий как украшений горита, в частности, случайной находки на грунтовом могильнике «Дугино X» в Ростовской обл. (рис. 1: 2 ), существует и в современной археологической литературе ( Дедюль-кин , 2014. С. 352, 353. Рис. 136: 1 ).

Довольно интересную, но противоречивую гипотезу о назначении крестовидных блях на примере случайно найденной у хут. Полушкина на Дону (имевшей следы продетого в петли ремня, шириной 1 см) с совместным использованием и палочки-застежки предложил Л. С. Ильюков. Исследователь полагает, что крестовидная бляха «являлась не только украшением колчанного футляра, но и имела функциональное назначение» (Ильюков, 2016. С. 82, 83. Рис. 2: 3, 3а)2.

Исходя из изложенного, с высокой долей вероятности мы можем предположить, что при использовании в составе экипировки воина скифского времени рассматриваемые бляхи располагались крестовидной частью вниз, а длинной, трапециевидной или подпрямоугольной по форме – вверх. Такое рабочее положение блях подтверждается отчасти и расположением большинства рельефных зооморфных изображений на известных нам бляхах спиной или теменной частью головы животного к внешнему краю длинной подпрямоугольной части изделия, например, Опишлянка, Енковцы, Волковцы, Гусарка на Украине; Ар-мешоая в Румынии; Budajeno в Словакии; Добри Дял в Болгарии и некоторых других ( Полiдович , 2000. Рис. 1: 1, 4, 5, 7, 8 ; 2: 6 ; Párducz , 1954. P. 61. Fig. 1: a–c ; Агре , 1994. Обр. 2). Но следует отметить и неоднократное вертикальное расположение фигур животных головой как к середине бляхи, так и к внешнему краю ее прямоугольной части.

Реконструкция назначения крестовидных блях в экипировке воина

Исходя из наблюдений и гипотез предыдущих исследователей, петлю, которая расположена на тыльной части в крестовидной зоне таких блях, мы будем рассматривать как нижнюю, а на длинной части, подпрямоугольно-трапецие-видной – как верхнюю.

Наше изучение таких блях показало, что петли как внутри, так и на поверхности их внешней стороны имеют некоторые особенности.

-

1. Очень часто внешние поверхности обеих петель имеют следы изношенности, выражающиеся в их сильной потертости о какую-то иную поверхность, что отметил, как мы упоминали, и Я. Хохоровски. Нами было замечено, что нижняя петля всегда была изношена сильнее верхней. В некоторых случаях обе петли были истерты совсем, сохраняются их боковые стороны и фрагменты перемычки между ними ( Кулатова , 1995. С. 143. Мал. 2) (рис. 1: 1в ). Нет сомнений в том, что в таких случаях бляха теряла способность быть прочно закрепленной на какой-либо основе, тем более на пропущенном в петли ремне.

-

2. В декоративных отверстиях пластин, например, в завитках клювов грифонов или в прорезях между лап свернувшихся хищников, как и на других подобных элементах прорезного декора блях, потертости не отмечены. Следовательно, для крепления пластин на какой-либо основе они не использовались. Необходимо обратить внимание и на то, что отлитые из бронзы крестовидные бляхи достаточно массивны, а петли на их оборотной стороне излишне крупные, чтобы служить для пришивания блях к какой-либо основе (рис. 1).

-

3. Довольно часто наблюдается истертость или заполированность поверхности блях с тыльных сторон, на концах боковых и нижнего крестовидных отростков, что отчетливо заметно на качественных фотографиях и некоторых рисунках (см., напр.: Дедюлькин , 2014. Рис. 136: 1 ; Ильюков , 2016. Рис. 2: 3, 3а ) (рис. 1: 2в ). Вероятно, амплитуда колебаний крестовидной части бляхи была значительно большей, чем ее прямоугольной основы. Вызывает обоснованное сомнение сама возможность появления подобных следов на тыльной стороне орнаментированных отростков в случае жесткого крепления блях к какой-либо основе.

Следует заметить, что на бляхах из случайных находок следы практически полного износа нижней или обеих петель были прослежены чаще, чем на происходящих из археологических комплексов3. Вполне вероятно, что по этой причине такие изделия могли быть утеряны их владельцами в древности, поэтому

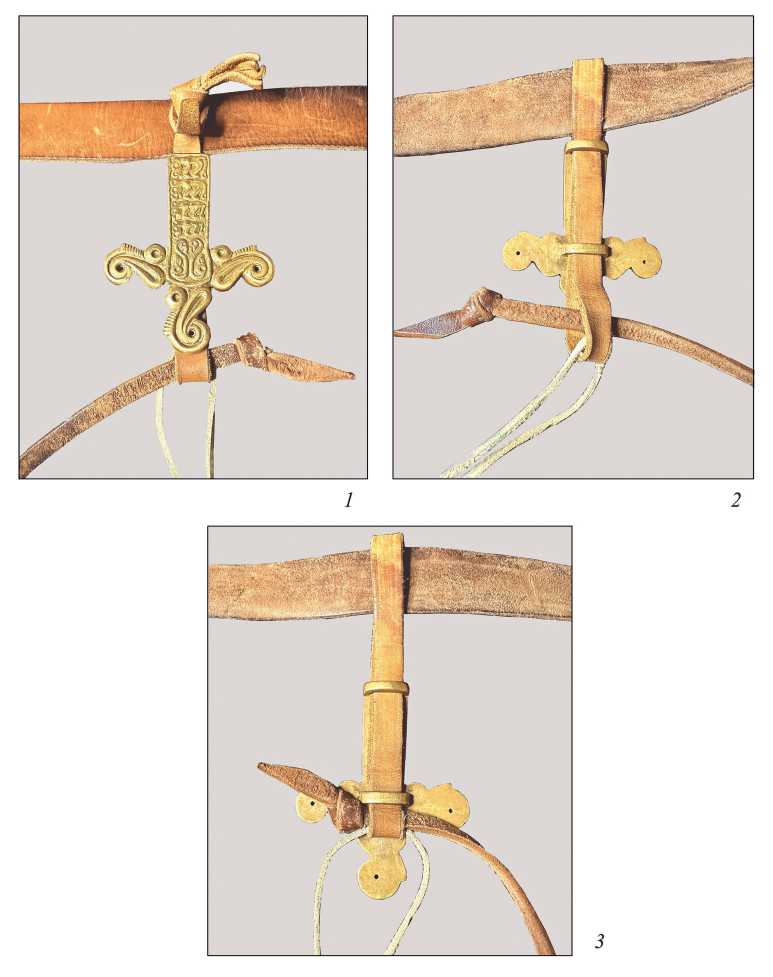

Рис. 2. Крепление крестовидных блях на ременном подвесе к поясу, реконструкция

1 – лицевая сторона, бляха поднята; 2 – оборотная сторона, бляха поднята; 3 – оборотная сторона, бляха опущена. Фото – Я. С. Внуков и были найдены впоследствии вне погребений или культурных слоев археологических памятников.

Мы предлагаем рассмотреть еще один возможный вариант использования блях в амуниции скифских воинов, основанный на экспериментах, проведенных с современной бронзовой копией такой бляхи и физическими реконструкциями скифского пояса и горита. В 2021 г. мастер-реконструктор Николай Афоньков по заказу авторов данной статьи выполнил копию скифской крестовидной бляхи по материалам, найденным на интернет-форуме грабителей археологического наследия (рис. 2: 1‒3 ). Результаты экспериментов и наблюдения за «поведением» предмета при использовании и легли в основу наших предположений.

Вероятная реконструкция ременного подвеса с применением крестовидной бляхи

Копия крестовидного изделия была дополнена кольцом, сшитым из кожаного ремня-ленты. Кольцо складывалось вдвое и продевалось в отверстия петель предмета так, что обе прилегающие части кожаной ленты проходили внутри них. Длина сложенного вдвое кольца была примерно на 5‒7 см больше самой крестовидной пластины (рис. 2: 1, 2 ). Такая длина была получена опытным путем и выводилась из учета ширины боевого пояса, на котором висел ремень бляхи, а также необходимого хода бляхи вверх-вниз по ремню для освобождения нижней петли ремня. Таким образом, над крестовидной бляхой образовывалась ременная петля, в которую и продевался боевой пояс (рис. 2: 1, 2 ). Снизу, под крестовидной бляхой, образовывалась петля, в которой фиксировался подвешиваемый элемент снаряжения, например горит. Продетый в эту петлю кожаный шнурок с узелком образовывал замкнутую петлю и препятствовал соскальзыванию бляхи с ремня в случае снятия подвешиваемого к нему элемента снаряжения (рис. 2: 2 ).

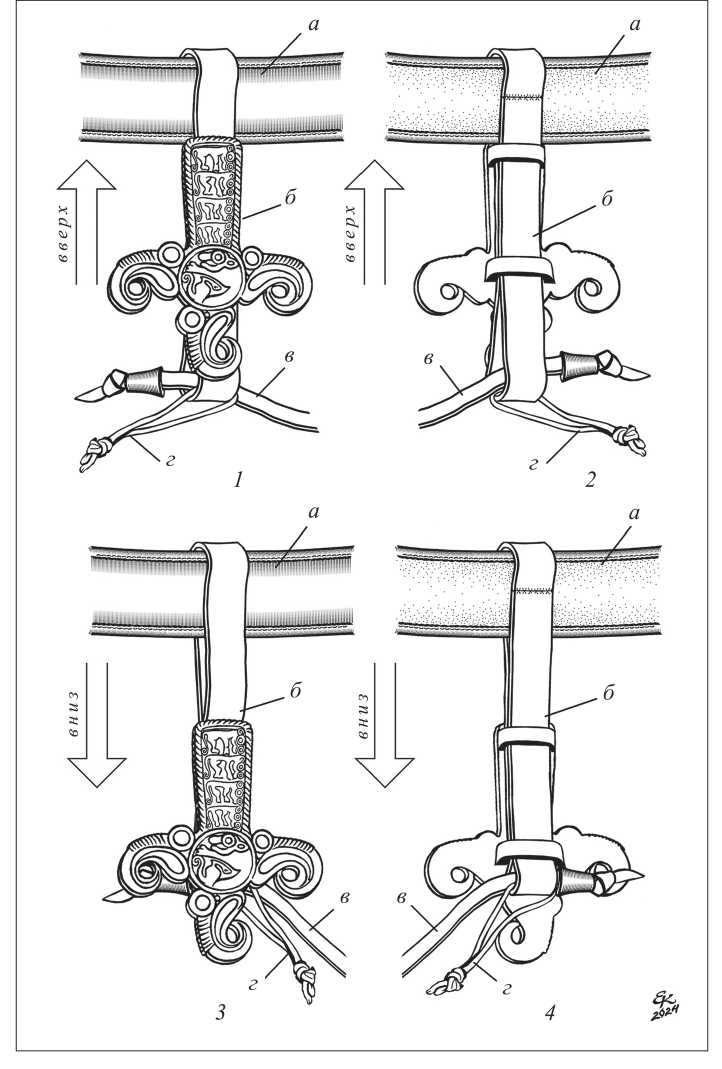

Рис. 3. Крепление крестовидных блях на ременном подвесе к поясу, реконструкция а – пояс; б – ременной подвес к поясу; в – ремень крепления горита с ворворкой; г – фиксирующий шнурок

1 – лицевая сторона, бляха поднята; 2 – оборотная сторона, бляха поднята; 3 – лицевая сторона, бляха опущена; 4 – оборотная сторона, бляха опущена. Рисунок – Е. Край

Практическое применение конструкции с крестовидной бляхой

Крестовидная бляха свободно, но туго скользила по сложенному вдвое ремню подвеса вверх-вниз (рис. 2; 3). В положении «сверху» под бляхой увеличивался просвет в нижней части ременной петли. В него вкладывался конец ремня подвеса горита (рис. 2: 1, 2 ; 3: 1, 2 ), скорее всего, оснащенный узлом или другим более широким предметом из различного материала, например, таким, как крупная бусина или ворворка на конце, который предотвращал выскальзывание ремня из петли4. При опускании бляхи вниз по продетому в нее сложенному вдвое ремню подвеса к поясу просвет образованной им петли уменьшался и плотно зажимал ремень подвеса самого горита (рис. 2: 3 ; 3: 3, 4 ).

Эксперименты с копией крестовидной бляхи в таком применении показали, что ее вес и сила трения сложенных вдвое кожаных ремней подвеса в металлических петлях на оборотной стороне (высота внутреннего канала петель находилась в пределах 4‒6 мм) даже при беге и при езде галопом на лошади не позволяли крестовидной бляхе соскальзывать вверх и ослаблять захват петли.

Функциональная целесообразность и практическая польза применения бляхи в подобной конструкции подвеса

-

1. Крестовидная бляха позволяла быстро подвешивать и снимать громоздкий и довольно тяжелый предмет воинской амуниции, например горит. При этом отсутствовала необходимость расстегивать или развязывать пояс. По сути, такая конструкция являлась аналогом современных карабинов, которые используются альпинистами, спасателями и т. п. для подвески специального снаряжения (рис. 2; 3).

-

2. Нахождение на ремне крестовидной бляхи предотвращало перекручивание ремня, на котором был подвешен горит. А значит, не происходило и переворачивания горита лицевой стороной к бедру воина. Боковые отростки крестовидной части бляхи упирались в тело воина по сторонам, мешая ремню перекручиваться вокруг своей вертикальной оси.

Отметим, что при выполнении экспериментов с передвижением пешего человека с моделью горита наличие такой конструкции подвеса значительно уменьшало количество случаев его переворота. Аналогичная ситуация оказывалась актуальной и для всадника на быстрых аллюрах. При смене аллюра шаг-галоп и обратно галоп-шаг инерция горита могла гаситься упором боковых отростков крестовидной части такой бляхи.

Находки крестовидных блях in situ в закрытых археологических комплексах на внешней, орнаментированной поверхности горита (Опишлянка), на запястье левой руки (Аксай-I, к. 3, п. 3) и другие подобные могут быть объяснены тем, что при размещении инвентаря в погребениях в горизонтальной плоскости, вне рабочего вертикального положения сложенный подвес из кожаного ремня с находящейся на нем бляхой мог быть расположен поверх горита или в непосредственной близости от него, оставаясь заметной и обозреваемой деталью снаряжения погребенного воина.

Высказанные нами соображения позволяют изложить некоторые наблюдения относительно другой категории предметов скифского снаряжения – колчанных крюков:

-

1. В экипировке воинов скифской культуры хорошо известны железные и бронзовые колчанные крюки различных форм, крепившиеся на боевом поясе при помощи простых петель, колец или шпеньков в их верхней части. Подобные изделия различных форм (от простейших, изготовленных из согнутого прута, до более сложных, с зооморфно выполненными элементами) в большом количестве известны в комплексах с наконечниками стрел, что не оставляет сомнения в их назначении. Такие комплексы с крюками хорошо известны в степи и лесостепи Восточной Европы по меньшей мере с первой половины VI до IV в. до н. э. ( Кореняко, Лукьяшко , 1982. С. 151, 153. Рис. 2: 3 ; Беспалый, Парусимов , 1991. С. 186, 187. Рис. 4: 19 ; Шевченко , 2009. С. 35, 41, 44. Рис. 21: 1‒3 ; 34: 18 ; 40: 3 ). Следует отметить, что именно в погребениях с колчанными крюками обычно и встречались специально рассматривавшиеся Е. В. Черненко и Л. С. Ильюковым палочки-застежки ( Черненко , 1981. С. 36‒42; Ильюков , 2015. С. 63‒68; 2016. С. 82, 83). Вместе с крестовидной бляхой бронзовая палочка-застежка с поперечными желобками была найдена «с левой стороны выше бедра» только в упоминавшемся п. 12 Ольвии ( Капошина , 1956. С. 173, 174. Рис. 16; 17: 2 ).

-

2. В IV‒III вв. до н. э. были распространены колчанные крюки с крестовидной верхней частью, крепившиеся к поясу воина при помощи перпендикулярного Т-образного шпенька, которые никогда не встречаются с крестовидными бляхами ( Смирнов , 1982. С. 123. Рис. 4: 6 ).

-

3. Бронзовые крестовидные бляхи с зооморфным оформлением в комплексах с подобными поясными/колчанными крюками, насколько нам известно, никогда не встречались в одном погребальном комплексе. И это при том, что зачастую типы наконечников стрел из колчанных наборов у них одинаковы (см., напр.: Копылов, Русаков , 2013. Рис. 13; 14).

Выводы

Реконструируемая нами система подвеса горита или колчана к поясу воина по конструкции принципиально отлична от подвеса с использованием колчанного крюка, наиболее распространенного в памятниках скифской культуры на всем ее протяжении, от VI до рубежа IV‒III вв. до н. э.

Можно предположить, что крестовидные бляхи в составе снаряжения скифских воинов являлись не только хронологическим явлением, но и свидетельством социального статуса погребенного и, возможно, этнокультурным маркером одной из групп скифского населения Восточной Европы в середине ‒ второй половине VI – начале V в. до н. э. Вполне вероятно, что именно эта группа и привнесла элементы скифской культуры на территорию Средней Европы.