Орнитоморфные изображения Усть-Ковинского комплекса (по материалам работ в 2010 году)

Автор: Кукса Е.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Охранно-спасательные исследования ИАЭТ СО РАН на объектах культурного наследия Азиатской России

Статья в выпуске: XVI, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521697

IDR: 14521697

Текст статьи Орнитоморфные изображения Усть-Ковинского комплекса (по материалам работ в 2010 году)

Оба предмета были зафиксированы в пахотном горизонте современного почвенного комплекса, вмещающего первые культурные слои обоих памятников и содержащие археологические материалы от каменного века до русского времени, включая инвентарь эпох раннего железного века, средневековья и этнографии. В обоих случаях, археологический контекст залегания находок был утрачен.

Изделие №1 (см. рисунок, 1 ), обнаруженное на стоянке Усть-Кова І , пункт 2 представляет собой орнитоморфное (антропоморфное?) изображение, выполненное из белого серебристого сплава (серебро?). Размеры изделия: 3,5х2,05х0,4 (0,25) см.

Тулово симметричной фигурки имеет ромбическую форму, верхние рудиментарные конечности опущены вниз по линии верхней части тулова. Головная часть – подтреугольной формы со срезанными углами; с двумя цилиндрическими отверстиями диаметром до одного миллиметра, перекрестно направленными по профилю и по фасу фигурки. Нижняя часть фигурки (хвост ?) представляет собой небольшое подтреугольное уширение.

Изделие выполнено в технике плоского литья в песчано-глиняной открытой форме, вероятней всего, с формовкой по деревянной (?) модели с последующей прорисовкой скелетовидного орнамента лицевой поверхности в форме. Дальнейшая обработка поверхности отливки не производилась, о чем свидетельствуют сохранившиеся остатки облоя.

Отверстия в головной части изделия получены непосредственно в процессе литья, о чем свидетельствуют характерные валикообразные приливы по обоим фасам отверстий. Одним из способов получения такого рода отверстий может быть помещение в форму металлического стержня соответствующего диаметра.

Определение культурно-хронологической принадлежности изделия представляется затруднительным, в связи с отсутствием точных аналогий. С одной стороны, иконографический контекст изображения близок к

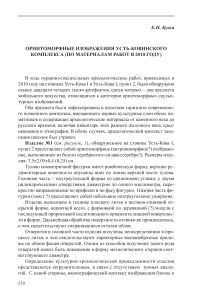

Предметы мобильного искусства Усть-Ковинского комплекса.

1 – стоянка Усть-Кова І, пункт 2; 2 – стоянка Усть-Кова І.

некоторым петроглифам Ангары эпохи бронзы [Заика, 2003, 2005]. С другой стороны, сочетание антропоморфных и орнитоморфных черт, характер орнаментации, технология производства указывают на Западную Сибирь эпохи раннего железного века — средневековья [Молодин, Бобров, Рав-нушкин, 1980; Молодин, Равнушкин, 1978; Косарев, 1984; Троицкая, Новиков, 2004].

Изделие № 2 (см. рисунок, 2 ), обнаруженное на стоянке Усть-Кова I, представляет собой изображение летящей гагары, выполненное из железа. Размеры изделия: длина – 11,05 см, ширина – 3,3 (предполагаемая ширина изделия в целом виде 4 см), толщина – 0,2-0,4 см.

Голова ромбическая, слабовогнутая в профиле, с хорошо выраженным приостренным клювом, плавно сопряженная с шеей. Шея и грудной отдел утолщенные, слабовыгнутые. Крылья небольшие, подтреугольной формы (одно не сохранилось). Задняя часть туловища сильно вогнута, образуя ложковидное углубление. Лапки близко расположены к хвосту и отогнуты вниз. Хвост с небольшим расширением, задняя кромка прямая, непрофи-лированная.

Фигура вырублена из металлической полосы, ковкой выполнено утолщение в области шеи и приострение клюва.

Верхняя сторона изделия несет следы плохо сохранившейся орнаментации в виде парных параллельных насечек, частично покрывающих заднюю часть фигурки и полностью – голову и грудной отдел.

Интерпретация изделия в качестве подвески к шаманскому костюму не вызывает сомнений. Подобные же предметы были широко распространены в качестве атрибута шаманского костюма и использовались в культовой практике эвенков, якутов, долган, нганасан, кетов, манси и ряда других народов Северной Евразии [Иванов, 1970; Прокофьева, 1971].

Предположительно, данная подвеска крепилась к шаманскому костюму шейным и хвостовым отделами, а под ложковидной выемкой мог располагаться другой (валикообразный) элемент костюма.

Культурно-хронологическая интерпретация основывается на двух составляющих. Во-первых, основную массу коренного населения на территории Северного Приангарья вплоть до первой четверти ХХ века составляли эвенки (тунгусы) [Василевич, 1969; Белоусова, 2007]. Во-вторых, техника исполнения и орнаментация фигурки свидетельствует, что она была изготовлена в период утраты коренным населением навыков кузнечного ремесла вследствие массовой колонизации бассейна Ангары русским населением (устное сообщение М.С. Баташева). Следовательно, датировка данного предмета возможна в пределах середины XV І ІІ – начала XX вв., а определение этнокультурной принадлежно с ти находки с большой долей вероятности должно быть решено в пользу эвенкийской версии.