Орнитоморфные мотивы в средневековом искусстве Саяно-Алтая: семантика и традиции

Автор: Король Г.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археологические находки и прикладное искусство

Статья в выпуске: 240, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены некоторые орнитоморфные изображения на предметах мелкой художественной пластики Саяно-Алтая и прилегающих территорий конца І - начала ІІ тыс. Образ перелетных водоплавающих птиц зафиксирован в двухвариантах: изобразительном и пластическом, в том числе в виде соединяющихся частей застежки. В мировоззрении, верованиях, мифологии, эпической традиции,ритуалах и обрядах народов Саяно-Алтая птицы (и связанный с ними образ крылатого божества) имели особое значение и смысл, что стало основой распространения мотивов в средневековом искусстве и сохранения образов в традиционной культуре.

Средневековье, саяно-алтай, украшения из цветного металла, орнитоморфные изображения, водоплавающие птицы, традиционная культура

Короткий адрес: https://sciup.org/14328213

IDR: 14328213

Текст научной статьи Орнитоморфные мотивы в средневековом искусстве Саяно-Алтая: семантика и традиции

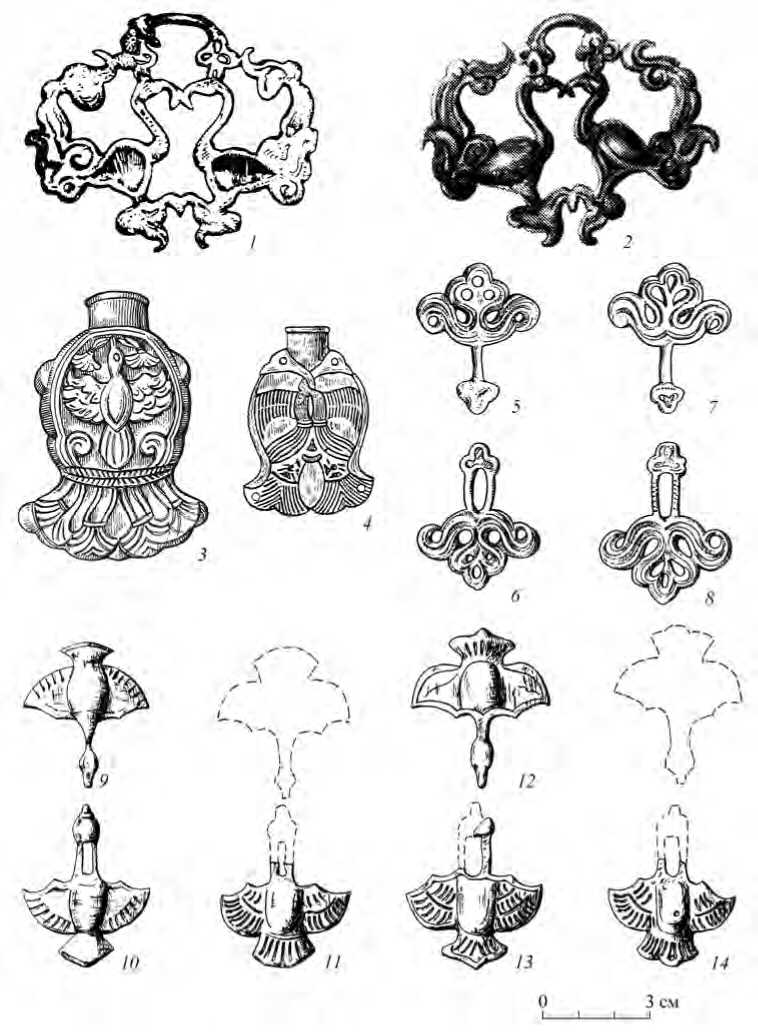

Для настоящей темы интересны единичные экземпляры изделий мелкой пластики из цветного металла (подвески), которые напоминают классических фениксов с длинными изогнутыми шеями, мощными клювами, пышными хвостами, но имеют оригинальную иконографию: длинные загнутые соединяющиеся (или даже перекрещивающиеся) клювы, изящно сложенные крылья; хохолок представляет собой часть цветочного элемента в основании дужки подвески. Композиционно это парные (противостоящие) птицы (рис. 1, 1, 2 ).

Птицы подобной иконографии похожи на фламинго с павлиньим хвостом, размещенных на «гнездовье» (?). На мысль о фламинго наводит характерный клюв – массивный, загнутый книзу, с помощью которого птицы добывают пищу из воды. Туловище со сложенными крыльями, длинная изогнутая шея также могли бы принадлежать фламинго.

По сведениям специалистов, в традиционной культуре саяно-алтайских тюрков фламинго, которые иногда залетают на Саяно-Алтай и пролетают над этой территорией весной и осенью, относятся к птицам из разряда «проклинающих» (наряду с лебедями, журавлями, дрофами), к которым нужно относиться с особым почтением. Увидеть их весной считалось счастьем, а осенью – плохим предзнаменованием. Среди хакасов был известен древний обычай дарения фламинго, по которому стрелок вместо добытой им птицы мог получить в жены любую девушку. Фламинго (а также лебеди и журавли) воспринимались как парные птицы, которых нельзя разлучать. Лебедь тоже считался птицей, требующей жертв. Среди саянских тюрков был обычай, согласно которому взамен преподнесенного в подарок лебедя дарили коня. У тувинцев подаренный лебедь отдаривался оленем. По мнению исследователей, особое почитание этих птиц (в хакасском языке они объединены одним словом, означающим «лебедь») и обрядовые действия, связанные с ними, уходят корнями в древний тотемизм ( Бу-танаев, Монгуш , 2005. С. 97–100, 173).

Как известно, Сибирь, Западно-Сибирская равнина, включая ее северные окраины, – места крупнейших обитаний гусей и других водоплавающих птиц. Миграции некоторых видов уток и гусей с юга (юго-запада) также проходят над Саяно-Алтаем и прилегающими районами: через Хакасию, юг Красноярского края на север; через Тоболо-Ишимскую лесостепь, Северную Кулунду в пойму и низовья Оби. Миграции эти происходят в апреле-мае и знаменуют собой приход весны. Осенью птицы возвращаются в места зимних гнездовий.

У тюркских народов в число особо почитаемых входят и другие водоплавающие птицы (утка, гусь). В широком смысле они – символ единства, союза между землей, водой и небом. В эпосе и мифах это часто встречающиеся образы. К примеру, в алтайских сказаниях серый гусь – помощник и друг богатыря, который поет ей хвалу: «Добрая птица гусь! / Неустанны крылья твои, / По воде ты как цветок плывешь, / По земле ты легче иноходца ходишь. / Вокруг Алтая облетишь – / Усталости не почувствуешь, / Вокруг земли облететь / Сил у тебя хватит» ( Улагашев , 1941. С. 267). В тувинских эпических сказаниях фигурирует одеяние из птичьего оперения как вариант оборотничества героя и возможность проникновения в Верхний мир. Отметим, что утка–гусь–лебедь, которым

Рис. 1. Орнитоморфные мотивы в средневековом искусстве Саяно-Алтая и прилегающих территорий

1 - Ур-Бедари, Кузнецкая котловина; 2 - Алтай (?); 3 - Тора-Тал-Арты, Верхний Енисей; 4–8 – Минусинская котловина, Средний Енисей; 9–11 – Семипалатинск, Верхнее Прииртышье; 12–14 – Нечунаево, северо-западные предгорья Алтая

1, 2 – (по: Король , 2013. Рис. 3); 3–8 – (по: Кызласов, Король , 1990. Рис. 35, 61, 62); 9–14 – (по: Арсланова , 2013. Рис. 1)

1, 2 – без масштаба подвластны две сферы – водная и небесная, в одном из сказаний участвуют в цепочке перевоплощений (оборотничества) героя и в подземном мире: утка с золотой шеей – турпан с золотой шеей – гусь златоглавый – лебедь желтопестрый (Орус-оол, 2001. С. 72). Кроме того, в алтайском мифе доброе божество Ульгень представлялся в виде светлого гуся или утки. Сюжет об утке как птице-демиурге сохранился в хакасском фольклоре у качинцев (подробно о божественных птицах и птицах, с которыми тюрки связывали свое происхождение, см. Традиционное мировоззрение…, 1988. С. 17, 18; 1989. С. 28, 29; Сагалаев, 1991. С. 60, 72, 75–97). Сюжет этот известен в мифах многих сибирских народов.

Мотив утки в декоре средневековой торевтики малых форм Саяно-Алтая и сопредельных территорий представлен в двух вариантах одного приема – изображения летящих птиц с распростертыми крыльями: одиночные летящие утки, которые иногда даны в композиции с цветущей ветвью в клюве (?) с цветами по сторонам головы (рис. 1, 3 ); выполненные в виде двух фигурок уток застежки (включая стилизованный ажурный вариант), т. е. фактически парные птицы, накрепко соединенные друг с другом (рис. 1, 5–14 ).

Летящие утки с цветущей ветвью – трактовка композиции, идентичная тан-ским (618–907 гг.) изображениям ( Gyllensvärd , 1958. P. 15), и имеет определенно китайские истоки. Отметим, что в рассматриваемом искусстве Саяно-Алтая на примере именно этого варианта мотива фиксируется тот факт, что для местного населения важны были летящие с распростертыми крыльями птицы, но не цветущая ветвь (цветы). Выявленная «цепочка» копий игольников1 с этой композицией, выполненных разными техническими средствами, определенными Л. В. Коньковой (подробней см. Король , 2008б. С. 19, 22. Табл. 1), показала, что смысл основного рисунка, пришедшего из инокультурной среды, был понятен и отобран для тиражирования разного уровня качества с постепенной утратой, вероятно, неважных для «потребителя» некоторых деталей, в данном случае ветви / цветов, которые в танском искусстве и позднее в традиционном китайском – непременный атрибут такой композиции.

В Китае мотив летящей птицы (утки) восходит к эпохе Чжоу (XI–III вв. до н. э.), с зеркалами танского времени попадает в Саяно-Алтайское нагорье. Отметим также, что мотив летящей птицы с древности известен в иранском мире. Подчеркнем, что в искусстве южносибирских, как и многих других народов, он имеет также глубокие корни (см., например: Кызласов , 1960. С. 142–144). Популярность его в средневековом искусстве народов Саяно-Алтая и сопредельных территорий подчеркивает устойчивость древнего образа.

Застежки в виде пары летящих уток с распахнутыми крыльями (более реалистичные – рис. 1, 9–14; стилизованные ажурные – рис. 1, 5–8) – также ориги- нальное пластическое декоративное решение мотива – распространены на всей территории Саяно-Алтая. Помимо случайных сборов, известны их находки в женских погребениях (подборку информации см. Король, Конькова, 2007; Арсланова, 2013).

К северу от саяно-алтайского региона такой вид декоративных деталей костюма, как рассматриваемые застежки, считается элементом культуры, связанным с тюркизацией местного самодийского и обско-угорского населения (см. Король, Конькова , 2007. С. 239, 240). Привнесенные на север от Саяно-Ал-тая с волной тюркского населения предметы с таким декором были, по-видимо-му, понятны местным жителям, сохранялись в течение длительного времени, возможно, и копировались.

Оба зафиксированных в рассматриваемом средневековом искусстве варианта передачи образа водоплавающих птиц, во-первых так или иначе передают движение, полет, овеществленное воплощение ежегодной весенней / осенней миграции птиц; во-вторых, несут в себе семантику обновления жизни, размножения и плодовитости, возможно, брачного союза. В этом отношении интересна композиция пары гусей (лебедей?) с длинными переплетенными шеями (рис. 1, 4 ). Отметим, что такой композицией украшены предметы, вероятно, игольники, которыми могли пользоваться женщины.

На таких же игольниках (две случайные находки из Минусинской котловины на Среднем Енисее) известно уникальное изображение крылатой «богини» (подробней см. Король , 2008а. С. 149–153; 2008б. С. 87–92). Подобный образ можно отождествлять с богиней-матерью Умай древнетюркского пантеона и традиционных верований населения Саяно-Алтая. «С ясного неба, паря (как птица), спустись, Мать Умай (словно) птица-мать!» ( Потапов , 1973. С. 276). По мнению исследователей, известный и у других народов образ «птицы-матери» вряд ли мог быть заимствован: столь широко его распространение среди алтайских народов. Соотнесенность образа «богини-матери» с водоплавающими птицами рассматривается как наиболее древний архетип мифологических представлений саяно-алтайских народов, восходящий, повторимся, к образу птицы-демиурга ( Напольских , 1990; Сагалаев , 1990; 1991. С. 75–77; Мифы…, 1994. С. 399; см. также: Черемисин , 1997; Дэвлет, Дэвлет , 2005. С. 98–100). Среди мифических водоплавающих птиц кроме утки-демиурга нередко присутствует и лебедь-прародительница, известный мотив в эпосе, сказаниях, сказках как тюрков, так и многих других (не только сибирских) народов, а также в древнейшем наскальном искусстве (подробней см. Там же. С. 180–183).

Таким образом, смысловое содержание (семантика) мотива водоплавающих птиц в средневековом искусстве Саяно-Алтая можно соотнести с древнейшими представлениями об этих птицах, в раннем Средневековье получившими отражение в образе богини-матери Умай. Им можно найти некоторые соответствия в традиционном мировоззрении в первую очередь тюркских народов Саяно-Алтая, известном по памятникам древнетюркской письменности и этнографическим данным, записям устных обрядовых и фольклорных образцов, ритуальным действиям (см., например: Мифы…, 1994. С. 536–541; Традиционное мировоззрение…, 1988. С. 29–105, 123–136; Потапов, 1991, гл. 3; Кляшторный, Савинов, 2005. С. 166–172). Соединение образа богини-матери с чертами водоплавающей птицы, которой в мифах и эпосе тюрков подвластны все миры, характерно для мифологии и других народов, населявших территорию Саяно-Алтая в Средневековье.

В заключение отметим, что как орнитоморфные мотивы (в первую очередь водоплавающие птицы с распахнутыми крыльями, изображенные как бы в полете), так и антропоморфный образ крылатой богини в декоре мелкой художественной пластики (торевтики малых форм) – неотъемлемая часть средневековой культуры населения Саяно-Алтая. Ее элементы распространялись и к северу от этой территории, где они также были понятны местным жителям. Рассмотренные в статье мотивы декора средневекового искусства представляют собой устойчивые образы, которые хорошо известны в традиционной культуре саяно-алтайских народов. Истоки распространения в Средневековье и сохранение образов в дальнейшем связаны в первую очередь с глубинной духовной жизнью населения, стремившегося к обеспечению стабильности и продолжения рода. Мотив водоплавающих летящих птиц имел основу и в реальном окружении: жители Саяно-Алтая с древности могли наблюдать миграции птиц и ассоциировать с этим явлением, связанным с ежегодными изменениями самой природы, свои традиционные представления.

Список литературы Орнитоморфные мотивы в средневековом искусстве Саяно-Алтая: семантика и традиции

- Арсланова Ф. Х., 2013. Женские украшения кимаков и кыпчаков//Арсланова Ф. Х. Очерки по средневековой археологии Верхнего Прииртышья. Астана: филиал Ин-та археологии им. А. Х. Маргулана в г. Астана. С. 93-120. (Мат-лы и исследования по археологии Казахстана; т. III.)

- Бутанаев В. Я., Монгуш Ч. В., 2005. Архаические обычаи и обряды саянских тюрков. Абакан: Изд-во Хакасского гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова. 200 с.

- Дэвлет М. А., Дэвлет Е. Г., 2005. Мифы в камне: Мир наскального искусства России. М.: Алетейа. 472 с.

- Кляшторный С. Г., Савинов Д. Г., 2005. Степные империи древней Евразии. СПб.: Филологич. ф-т СПбГУ 346 с. (Исторические исследования.)

- Король Г. Г., 2008а. Енисейская богиня-мать (образцы декора раннесредневековой торевтики малых форм)//Тропою тысячелетий: К юбилею М. А. Дэвлет. Кемерово: Кузбассвузиздат. С. 147-155 (Тр. Сибирской ассоциации исследователей первобытного искусства; вып. IV.)

- Король Г. Г., 2008б. Искусство средневековых кочевников Евразии. Очерки. М.; Кемерово: Кузбассвузиздат. 332 с. (Тр. Сибирской ассоциации исследователей первобытного искусства; вып. V.)

- Король Г. Г., 2013. Фантастические птицы в декоре средневекового художественного металла Саяно-Алтая//Научное обозрение Саяно-Алтая. № 1 (5). С. 160-176.

- Король Г. Г., Конькова Л. В., 2007. Торевтика малых форм IX-X вв. из раскопок И. А. Армстронга у Семипалатинска (комплексное исследование)//Культурно-экологические области: взаимодействие традиций и культурогенез. СПб.: ИИМК РАН. С. 228-248.

- Кызласов Л. Р., 1960. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины. М.: Изд-во МГУ 197 с.

- Кызласов Л. Р., Король Г. Г., 1990. Декоративное искусство средневековых хакасов как исторический источник. М.: Восточная литература. 216 с.

- Митько О. А., 1991. Средневековые игольники//Проблемы средневековой археологии Южной Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та. С. 101-108.

- Мифы народов мира: энциклопедия: В 2 т. Т. 2. М.: Российская энциклопедия. 719 с.

- Напольских В. В., 1990. Древнейшие финно-угорские мифы о возникновении земли//Мировоззрение финно-угорских народов. Новосибирск: Наука. С. 5-21.

- Орус-оол С. М., 2001. Тувинские героические сказания (текстология, поэтика, стиль). М.: Макс Пресс. 423 с.

- Потапов Л. П., 1973. Умай -божество древних тюрков в свете этнографических данных//Тюркологический сб. 1972. М.: Восточная литература. С. 265-286.

- Потапов Л. П., 1991. Алтайский шаманизм. Л.: Наука. 203 с.

- Сагалаев А. М., 1990. Птица, дающая жизнь//Мировоззрение финно-угорских народов. Новосибирск: Наука. С. 21-34.

- Сагалаев А. М., 1991. Урало-алтайская мифология: символ и архетип. Новосибирск: Наука. 153 с.

- Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и время. Вещный мир. Новосибирск: Наука. 224 с.

- Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Человек. Общество. Новосибирск: Наука. 242 с.

- Улагашев Н. У., 1941. Алтай-Бучай. Ойротский народный эпос. Новосибирск: ОГИЗ. 407 с.

- Черемисин Д. В., 1997. К ирано-тюркским связям в области мифологии: Богиня Умай и мифическая птица//Народы Сибири: история и культура/Ред. А. П. Деревянко. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. С. 31-43.

- Gyllensvärd B., 1958. T'ang gold and silver. Göteborg: Elanders Boktryckeri Aktiebolag. 371 p.