Ортогнатическая хирургия, дистракционный остеогенез и цифровое планирование у пациентов с двусторонней расщелиной губы и нёба

Автор: Федотов Р.Н., Топольницкий О.З., Шуба М.И., Яковлев С.В., Зангиева О.Т., Епифанов С.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.16, 2021 года.

Бесплатный доступ

Двусторонняя расщелина губы и нёба является одной из самых тяжелых патологий челюстно-лицевой области с точки зрения анатомических и функциональных нарушений. Встречаемость двусторонней расщелины губы и нёба - 15-25% от всей патологии челюстно-лицевой области, из них около 50-80% составляют формы, приводящие к развитию наиболее тяжелых деформаций челюстей, таких как мезиальная окклюзия. Выбор тактики лечения зубочелюстной аномалии данной группы пациентов является сложной клинической задачей, требующей командного подхода специалистов различного профиля и выбора оптимальной тактики хирургического лечения для каждого конкретного пациента. Цель: повысить эффективность лечения пациентов с двусторонней расщелиной губы и нёба, имеющих гнатическую форму мезиальной окклюзии, посредством проведения классической остеотомии или с использованием метода дистракционного остеогенеза. Методы: в период с 2017 по 2021 гг. было пролечено 35 пациентов с двусторонней расщелиной губы и нёба. 20 пациентам был проведен дис-тракционный остеогенез, 15 пациентам - одномоментное перемещение челюстей методом классической остеотомии по Ле Фор-1.

Двусторонняя расщелина губы и нёба, ортогнатическая хирургия, дистракционный остеогенез, компьютерное моделирование хирургического лечения

Короткий адрес: https://sciup.org/140261835

IDR: 140261835 | DOI: 10.25881/20728255_2021J6_4_88

Текст научной статьи Ортогнатическая хирургия, дистракционный остеогенез и цифровое планирование у пациентов с двусторонней расщелиной губы и нёба

факторов, а также увеличивается количество носителей порока. [3] Тяжесть врожденной расщелины губы и нёба обусловливается не только внешними дефектами лица, а также выраженными функциональными нарушениями, социальной неприспособленностью ребенка в дошкольном и школьном окружении, конфликтной напряженностью и негативным психологическим фоном в семье. Имеющаяся деформация вызывает соматические расстройства, приводящие к торможению роста и недоразвитию детского организма в целом. Анатомические нарушения приводят к снижению функций непосредственно пораженных и сопряженных органов и систем, в данном случае приводя, в процессе роста лицевого скелета, к деформации и недоразвитию челюстей, нарушению окклюзии, что в свою очередь приводит к нарушению функции жевания, глотания, дыхания, звукопроизношения и др.

На одном из первых мест по тяжести анатомических и функциональных нарушений стоит двусторонняя расщелина губы и нёба.

Федотов Р.Н., Топольницкий О.З., Шуба М.И. и др. ОРТОГНАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ, ДИСТРАКЦИОННЫЙ ОСТЕОГЕНЕЗ И ЦИФРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ У ПАЦИЕНТОВ С ДВУСТОРОННЕЙ РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЁБА

Встречаемость пациентов с двусторонними расщелинами губы и нёба составляет 15–25% от всех патологии челюстно-лицевой области, из них около 50–80% — наиболее тяжелые формы полных двусторонних расщелин, приводящих, как правило, к развитию деформаций челюстей. Применение только ортодонтического лечения не приводит к должным результатам, необходимо применение ортодонтического и хирургического методов лечения (ортогнатическая хирургия).

Ортогнатическое хирургическое лечение — это один из обязательных этапов в алгоритме лечения пациентов с врожденной расщелиной губы и нёба в сочетании с гнатической формой мезиальной окклюзии, так как без его проведения невозможно и противопоказано переходить к другим этапам лечения. Заключительные этапы реабилитации пациентов, такие как реконструктивная ринохейлопластика и окончательное рациональное протезирование зубных рядов, возможны только после устранения деформации зубочелюстной системы.

По данным ряда авторов в связи с возникающими обширными двусторонними костными дефектами в области альвеолярного отростка, передней стенки верхней челюсти, грушевидного отверстия и твердого неба, повышенным рубцеванием проводится только ортодонтическое или ортопедическое лечение без хирургического лечения по нормализации положения челюстных костей [4–6]. По нашему мнению такой подход не позволяет провести полноценную реабилитацию данной категории пациентов. Требуется последовательная комплексная реабилитация с соблюдением всех этапов лечения, учитывая степень выраженности патологии окклюзии у пациентов с двусторонней расщелиной губы и нёба.

При проведении ортогнатических вмешательств в том числе и с применением методов дистракционного остеогенеза при двусторонних расщелинах губы и нёба отдаленные результаты в отечественной литературе практически не описываются, что усложняет выбор оптимального единого метода лечения.

Пациенты с двусторонней расщелиной верхней губы, альвеолярного отростка, твердого и мягкого нёба — это очень сложная категория пациентов, которая требует командного подхода. И лечение таких пациентов должно проводиться в мультидисциплинарном центре с наличием всех необходимых специалистов, таких как: челюстнолицевой хирург, ортодонт, логопед, стоматолог-ортопед, стоматолог-терапевт, педиатр, отоларинголог, психолог, генетик и многие др.

Челюстно-лицевой хирург, который занимается оперативным лечением пациентов с расщелиной губы и нёба, в том числе и ортогнатическим хирургическим лечением, должен иметь фундаментальные знания по анатомии пациентов с расщелиной, состоянию зубочелюстной системы, воздухоносных путей, эстетических параметров и т.д. у данной сложной категории пациентов. Хочется отметить, что врачи-ортодонты, не имеющие опыт лечения детей с врожденной патологией и, в частности, пациентов с гнатическими формами нарушения окклюзии, зачастую проводят лечение по типу ортодонтического «камуфляжа» (ортодонтической компенсации), что в целом приводит к нарушению окклюзионных взаимоотношений и перегрузке тканей пародонта, риску ранней потери зубов и рецидива мезиальной окклюзии.

Ортогнатическая хирургия является распространенным и эффективным вариантом хирургического устранения деформаций зубочелюстной системы, с нормализацией не только окклюзионных взаимоотношений, но и костных структур средней и нижней зоны лица. Восстанавливается функция зубочелюстной системы. Изменения, происходящие после перемещения челюстей, влияют на мягкие ткани и позволяют значительно улучшить и эстетическую составляющую лица, что является немаловажным для реабилитации данной сложной категории пациентов.

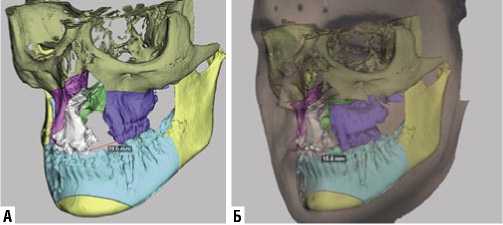

Для достижения успешного результата предхирур-гическая ортодонтическая подготовка является обязательным условием для создания в послеоперационном периоде большого количества фиссурно-бугорковых контактов. Точная и безопасная хирургическая техника с предварительным компьютерным планированием на программе Dolphin Imaging позволяет минимизировать ошибки и риски проводимого лечения (Рис. 1).

Планирование вмешательства должно учитывать не только скелетные и зубные аспекты, но и гармонизировать мягкие ткани, профиль и общий внешний вид лица, что оказывает огромное влияние при выборе методики передвижения верхней челюсти. Методиками выбора являются остеотомия верхней челюсти по Ле Фор 1 с одномоментным перемещением верхней челюсти (и нижней челюстей) с постановкой в конструктивный прикус или же постепенное перемещение при помощи дистракционного остеогенеза.

Одномоментное перемещение верхней челюсти более 8 мм у пациентов с расщелиной губы и нёба является затруднительным в связи с наличием рубцов в области верхней губы, неба и крылочелюстном пространстве. В связи с тем, что пациенты с врожденными расщелинами при стандартных методиках остеотомии верхней челю-

Рис. 1. Моделирование ортогнатической операции в программе Dolphin Imaging пациента с двусторонней расщелиной губы и нёба. Пациент К. Виртуальное планирование перемещений верхней челюсти до (А) и после (Б).

Федотов Р.Н., Топольницкий О.З., Шуба М.И. и др.

ОРТОГНАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ, ДИСТРАКЦИОННЫЙ ОСТЕОГЕНЕЗ И ЦИФРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ У ПАЦИЕНТОВ С ДВУСТОРОННЕЙ РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЁБА сти по Ле Фор 1 особенно склонны к рецидиву, особое внимание обращено к дистракционному остеогенезу для достижения более стабильной окклюзии.

Дистракционный остеогенез — это метод генерации новой кости путем постепенного растяжения костной мозоли. Эта методика удлинения кости была впервые описана Codivilla А. , который использовал ее для удлинения бедра тяговыми силами. Эта концепция с 1960 г. была затем популяризирована проф. Илизаровым Г.А. — советским хирургом-ортопедом, который произвел революцию в практике ортопедической хирургии благодаря новому пониманию биологии регенерации кости, связок, кожи, мышц, сосудов и нервов. Его достижения как в экспериментальных, так и в клинических испытаниях намного превзошли традиционные методы лечения [7; 8].

В 1992 г. J. G. McCarthy открыл новый горизонт в черепно-лицевой хирургии с публикацией первого применения дистракционного остеогенеза на нижней челюсти. Он успешно применил этот метод у четырех пациентов для удлинения нижней челюсти у пациентов с гемифациальной микросомией и синдромом Нагера. С момента начала его новаторской работы этот метод быстро стал открытием для реконструкции многих черепно-лицевых аномалий [7; 9].

В начале дистракционный остеогенез использовался в лечении случаев врожденного или приобретенного, постравматического дефицита нижней челюсти, затем данный метод нашел применение для лечения обширных деформаций всей челюстно-лицевой области, в том числе и для постепенного перемещения верхней челюсти вперед.

В настоящее время для выдвижения верхней челюсти вперед используются 2 типа дистракционых аппаратов: 1. Внеротовой фиксации 2. Внутриротовой фиксации.

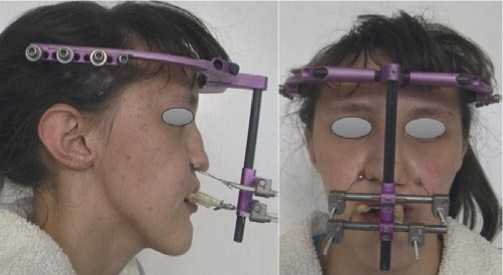

Аппарат для внеротовой фиксации имеет наружную рамку, которая при помощи пинов фиксируется к голове пациента — неподвижная часть. Та часть, которая непосредственно проводит тягу остеотомированной верхней челюсти, вперед фиксируется при помощи накостной пластины к передней стенке верхней челюсти и проводится через мягкие ткани для фиксации к наружной рамке. Либо элемент для дистракции фиксируется к не-сьемной ортодонтической конструкции фиксированной на зубы (Рис. 2).

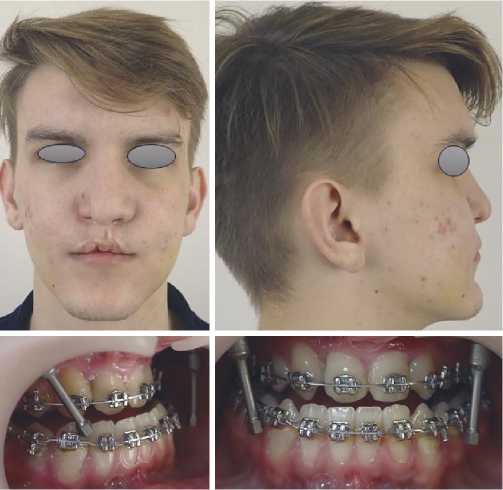

Аппараты с внутриротовой фиксацией в настоящее время нашли более широкое применение в практике. Они миниатюрны, достаточно просты в обращении и легче переносятся пациентами. Имеются различные модификации, но наиболее часто в практике используются аппараты с опорными фиксирующими элементами в области скуловой кости и скуло-альвеолярного гребня, направляющая, задающая направление и длину дистракции расположена под скуловой костью в мягких тканях, а сама подвижная часть механизма фиксируется на остеотомированный фрагмент верхней челюсти. Такой

Рис. 2. Внеротовой дистракционный аппарат (RED2).

Рис. 3. Внешний вид пациента и фото в полости рта пациента на этапе дистракции внутриротовым аппаратом.

фиксированный дистракционный аппарат создает минимальный дискомфорт для пациента, между тем опора на скуловую кость создает хороший рычаг для выдвижения верхней челюсти по вектору дистрактора (Рис. 3).

Материалы и методы

В период с 2017 по 2021 гг. было пролечено 35 пациентов с двусторонней расщелиной губы и нёба. В исследовании сформировано 2 группы пациентов:

-

1 группа — 20 пациентов с двусторонней расщелиной губы и нёба, которым была проведена ортогнатическая операция с одномоментным перемещением челюстей в оптимальное соотношение. В зависимости степени деформации пациентам проводилась остеотомия верхней челюсти по Ле Фор 1 с перемещением вперед, либо сочетанное перемещение верхней и нижней челюстей.

-

2 группа — 15 пациентов, которым устранение недоразвития верхней челюсти проводили при помощи

Федотов Р.Н., Топольницкий О.З., Шуба М.И. и др. ОРТОГНАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ, ДИСТРАКЦИОННЫЙ ОСТЕОГЕНЕЗ И ЦИФРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ У ПАЦИЕНТОВ С ДВУСТОРОННЕЙ РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЁБА дистракционного метода. В 13 случаях применялись внутриротовые дистракционные аппараты (с запасом хода 15 и 20 мм), в 2 случаях фиксация наружного дистракционного аппарата (RED2).

Выбор вида и размера дистракционного аппарата осуществлялся после клинико-рентгенологического обследования.

Подробно проанализированы данные анамнеза каждого пациента, внешнего осмотра: состояние рубцов в области верхней губы, твердого и мягкого нёба, крылочелюстных пространствах. Проводился анализ гипсовых моделей челюстей. Расчет данных компьютерной томографии, ТРГ в боковой проекции. Обязательным условием включения в первую и во вторую группу была проведенная не менее чем за 6 месяцев костная пластика расщелины альвеолярного отростка с наличием костного регенерата. Пациенты без костной пластики на остеотомию верхней челюсти не допускались. На основании комплексного обследования по совокупности данных принималось решение о применении того или иного вида дистракционного аппарата. Предпочтения, конечно, отдается внутриротовому дистракционному аппарату, как наиболее комфортному для пациентов.

Методика операции заключалась в следующем, проводилась остеотомия верхней челюсти по Ле Фор 1 с фиксацией дистракционных аппаратов справа и слева. Активация дистракторов проводилась на 7-е сутки после операции, шаг дистракции составлял 0,5–1 мм в сутки. Длительность периода активации контролировали клинически и рентгенологически, путем оценки цефалометрического анализа, сокращение сагиттальной щели. За этим последовал период ретенции не менее 12 недель. После периода ретенции проводилась 2-я операция по удалению дистракционных аппаратов. Сформированная регенеративная кость имела то же качество, что и окружающая кость. Была отмечена хорошая консолидация по линии ранее проведенной остеотомии.

Результаты

У пациентов 1-й группы, которым проводилась ортогнатическая операция. стабильный результат окклюзии был достигнут в 75% случаев. Рецидив отмечен в 25% случаев. Выявлена достоверная корреляция между рецидивом и качеством послеоперационного ортодонтического лечения и предоперационной подготовки. (Р<0,05). Однако, стоит отметить, что величина обратной сагиттальной щели после частичного рецидива составила от 30 до 40% от предоперационного значения.

У пациентов 2 группы, которым проводилась остеотомия верхней челюсти с фиксацией дистракционных аппаратов стабильный результат достигнут в 90% процентах случаев, у 10% пациентов — отмечался частичный рецидив, в виде смещения челюсти назад, после удаления дистракционных аппаратов. Величина обратной сагиттальной щели после частичного рецидива составила от 20 до 30% предоперационного значения.

Выводы

Применение дистракционного остеогенеза демонстрирует более стабильный результат положения верхней челюсти. Методика проведения дистракционного остеогенеза не вызывает трудностей. В отличие от традиционной остеотомии по Ле Фор 1, где перемещение верхнечелюстного комплекса происходит за счет величины растяжения окружающих мягких тканей, метод дистракционного остеогенеза позволил одновременно с приростом костной ткани получить длительное растяжение и прирост мягких тканей, тем самым минимизировать риск рецидива. Предел перемещения верхней челюсти обусловлен только величиной, направляющей дистракционного аппарата и размером обратной сагиттальной щели, которую было необходимо устранить. Сформированная регенеративная кость полученная после дистракции по качеству не отличалась от окружающей кости, что подтверждалось контрольным рентгенологическим обследованием и клинически во время удаления аппаратов. Пластины дистракционного аппарата также являлись дополнительным стабилизирующим моментом в период ретенции после проведенной дистракции. Постепенная активация дистракционного аппарата позволяет перемещать верхнюю челюсть на значительное расстояние и с большей силой.

Процедуры остеотомии с одномоментной фиксацией титановыми пластинами менее эффективны при тяжелой гипоплазии, где требуется 8 и более мм выдвижения верхней челюсти. При остеотомии происходит перерастяжение мягких тканей и рубцов после хейло- и уранопластики, окружающих верхнюю челюсть, которые в послеоперационном периоде все равно оказывают чрезмерное сопротивление, что является одной из основных причин рецидива.

Четкий алгоритм хирургического ортогнатического хирургического лечения при выраженных формах мезиальной окклюзии, в том числе с применением дистракционного остеогенеза, при устранении деформаций челюстей позволяет добиться более высоких показателей стабильности окклюзии.

У пациентов с дистрактором проводится операция по удалению аппарата по окончанию ретенционного периода. У пациентов 1 группы с титановыми пластинами после ортогнатической операции мы также проводили удаление пластин и винтов перед реконструктивной ринохейлопластикой. По нашему мнению, применение дистракционного остеогенеза не только не удлиняет сроки реабилитации, как это может показаться на первый взгляд, а порой и сокращает их. Ортогнатическое хирургическое лечение, в том числе с применением метода дистракционного остеогенеза позволяет существенно повысить качество реабилитации такой сложной категории пациентов с двусторонней расщелиной губы и нёба в сочетании с мезиальной окклюзией. Такой подход значительно улучшает функциональные результаты лечения. Возрастает качество жизни данной категории пациентов, сокращаются сроки инвалидности, что в рамках нашей страны имеет и важный экономический аспект.

Федотов Р.Н., Топольницкий О.З., Шуба М.И. и др.

ОРТОГНАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ, ДИСТРАКЦИОННЫЙ ОСТЕОГЕНЕЗ И ЦИФРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ У ПАЦИЕНТОВ С ДВУСТОРОННЕЙ РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЁБА

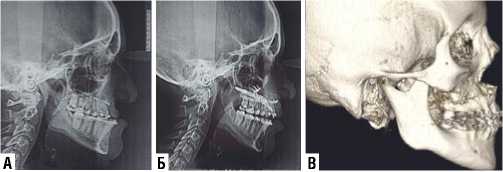

Рис. 4. Внешний вид пациентки до и после проведения дистракции. А, Б — вид пациентки в профиль и анфас до проведения дистракции; В, Г — вид пациентки в профиль и анфас после проведения дистракции.

Рис. 5. Рентгенологический контроль до и после проведенного дистракционного остеогенеза. А — до дистракции; Б — во время дистракции; В — КТ через 2 года после.

Клинический пример

Пациентка П., 16 лет с диагнозом: 3 класс развития зубочелюстной системы, нижняя макрогнатия, верхняя ретро-микрогнатия. Рубцы губы и неба после устранения врожденной двусторонней расщелины губы и нёба.

Проведена операция: Остеотомия верхней челюсти по Ле Фор 1 с фиксацией внутриротовых дистракционных аппаратов.

Через 5 месяцев проведено удаление дистракционных аппаратов. Через два года на компьютерной томографии определяется стабильный результат окклюзии.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Ортогнатическая хирургия, дистракционный остеогенез и цифровое планирование у пациентов с двусторонней расщелиной губы и нёба

- Чуйкин С.В., Персин Л.С., Давлетшин Н.А. Врожденная расщелина верхней губы и нёба. М.: МИА, 2008. - 363 с.

- Федотов Р.Н. Планирование и тактика ортогнатического хирургического лечения пациентов после хейло- и уранопластики: Дисс.. канд. мед. наук. - М., 2010.

- Давлетшин Н.А. Реабилитация детей с врождённой расщелиной верхней губы и нёба в республике Башкортостан: Дисс. доктора.мед. наук. - М, 2009.

- Давыдов Б.Н. Деформации лицевого скелета у больных с расщелиной верхней губы и неба. Тверь: РИО ТГМА, 1999. - 104 с.

- Cheung LK, Chua HD, Haag MB. Cleft maxillary distraction versus ortognatic surgery: clinical morbidities and surgical relapse. J. Plastic and Reconstr. Surg. 2005; 18(4): 996-1008.

- Nivaldo A, Cassio E. Cleft lip and palate treatment: a comprehensive guide. Germany, 2018. p.396.

- Adi RaRachmiel Management of Maxillary Cleft Deficiency - distraction osteogenesis vs cjnventional ortognathic surgery, Japan CLEFT. 2019. Р.121.

- Kim, Jeenam, Uhm, Ki-il, Shin, Donghyeok, Lee, Jina, Choi, Hyungon. Maxillary Distraction Osteogenesis Using a Rigid External Distractor. Which Clinical Factors Are Related With Relapse? Journal of Craniofacial Surgery. 2015; 26(4): 1178-1181.

- Heibuchel K., Kuijpers-Jagtman A. Maxillary and mandibulary dental-arch dimensions and occlusion in bilateral cleft lip and palate patients from 3 to 17 years of age. Cleft palate. Craniofacial J. 1997; 34(1): 21-26.