Ортопедическое лечение патологического стирания твердых тканей зубов

Автор: Сараев С.В., Бедокурова С.А., Бедокурова А.А.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 7-1 (34), 2019 года.

Бесплатный доступ

По результатам обследования 21 пациента с патологическим стиранием зубов, осложненным частичной потерей зубов, установлена степень функциональной патологии зубочелюстного аппарата, а также определены особенности ортопедического лечения больных с данной патологией.

Покрывной протез, элементы фиксации, патологическое стирание твердых тканей зубов, дефекты зубных рядов

Короткий адрес: https://sciup.org/170186486

IDR: 170186486 | DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11357

Текст научной статьи Ортопедическое лечение патологического стирания твердых тканей зубов

Ортопедическое лечение патологического стирания зубов сложное. Особую группу составляют пациенты с патологическим стиранием твердых тканей зубов, осложненное дефектами зубных рядов различной протяженности и локализации. По данным различных авторов, распространенность такого патологического состояния колеблется от 26% до 92% [1, 2, 3].

Трудности реабилитации больных с такой патологией определяются определенным сочетанием морфофункциональных нарушений, обусловленных окклюзионными изменениями, дисфункциональными расстройствами, эстетическими недостатками и др. [4, 5].

Вышеуказанные факторы определяют необходимость индивидуального подхода к составлению плана лечения [6, 7].

Учитывая это, целью нашей работы стало определение возможностей повышения уровня ортопедического лечения больных с патологическим стиранием твердых тканей зубов, осложненным дефектами зубных рядов путем клинической апробации методики одноэтапного протезирования.

Объекты и методы

Для определения особенностей применения ортопедических конструкций у больных патологическим стиранием твердых тканей зубов мы сформировали клиническую группу из 21 больного с патоло- гическим стиранием твердых тканей зубов II-III степени тяжести и наличием включенных и концевых дефектов в переднем и боковых участках. Контрольную группу составили 20 человек с интактными зубными рядами.

Обследовали больных по определенной схеме: выяснение анамнеза, осмотр лица и полости рта, изучение гипсовых моделей, рентгенография зубов и челюстей, элек-тромиографические исследования жевательных мышц (при необходимости – МРТ-исследование). Перед протезированием больные с данной патологией подлежали соответствующей терапевтической, хирургической и ортопедической подготовке.

Результаты исследования

Клиническая симптоматика у подавляющего большинства больных сопровождалась устойчивыми нарушениями эстетических норм, частичным отсутствием зубов, нарушением функции жевания, травмой мягких тканей полости рта, неприятными ощущениями в области височнонижнечелюстного сустава и мышцах и др.

На объективном осмотре установлено снижение высоты прикуса, асимметрию лица за счет укорочения нижней трети, выраженность подбородочной и носогубной кожных складок.

Имеющиеся зубы имели характерную кратерообразную форму в боковых отделах челюстей, в переднем – утонченные узурованные края; в отдельных пациентов коронковые части зубов стерты почти до уровня десны, у 14 человек определена горизонтальная форма патологического стирания, в 5 – вертикальная и только в 2 – смешанная.

Пальпаторно у 3 пациентов определялся повышенный тонус жевательных мышц с незначительной их болезненностью. На болевые ощущения в CНЧС, особенно при жевании твердой пищи, жаловались 2 человека.

Для группы также характерными были симптомы пониженного прикуса. Привлекали внимание признаки хронического воспаления слизистой оболочки, особенно в случае поражения патологическим процессом стирания всей коронковой части зуба.

Для этой группы характерно наличие травматических поражений альвеолярных отростков в участках отсутствующих зубов-антагонистов (2 человека) и на боковой поверхности языка (1 человек).

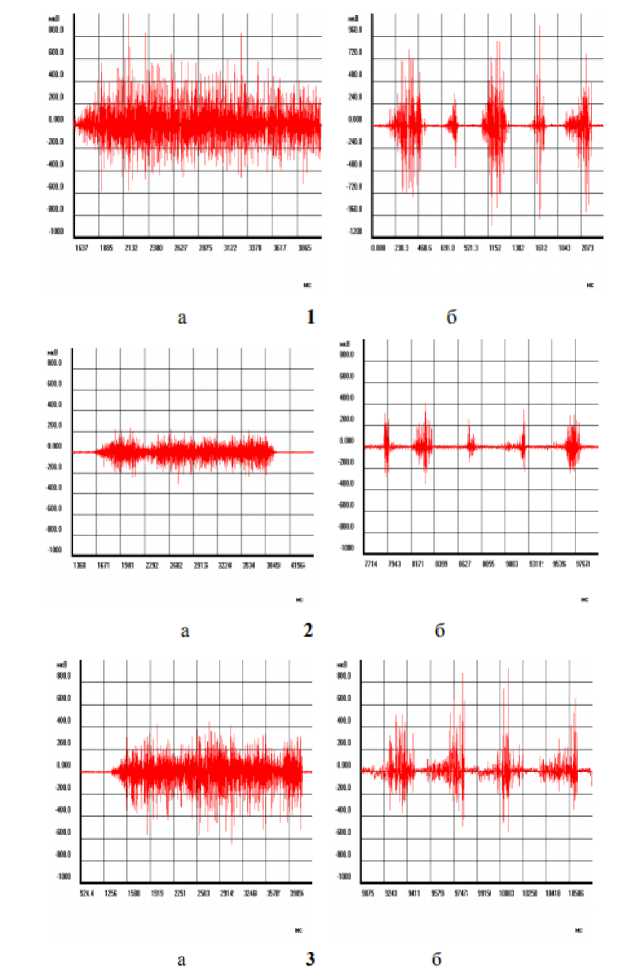

Для изучения степени функциональных нарушений и их дальнейшей динамики пациенты клинической и контрольной групп прошли серию электромиографических исследований.

Качественная характеристика проанализированных электромиограмм клинической группы к лечению указывала на различные степени снижения четкости структуры записей, что связано с глубоким изменением в ритме жевательных мышц.

Продолжительность фазы биоэлектрического покоя не отвечала продолжительности возбуждения жевательных мышц. Наблюдалось неравномерное включение двигательных единиц в процесс сокращения. Во время выполнения функциональной пробы «произвольное жевания» четко определялась сторона жевания, указывая на несовершенство нервно-регуляторных механизмов акта жевания.

Морфофункциональные изменения в жевательном аппарате пациентов клинической группы сказались и на всех количественных показателях электрической активности жевательных мышц. Значительно снижена амплитуда биопотенциалов на фоне повышения частоты их колебаний.

Существенные изменения происходят в продолжительности возбуждающих и тормозных процессов. Все это сказывается на показателе их соотношения – коэффициенте «К» (1,10-1,20 в норме, 2,12-2,27 при патологии).

Указанные электромиографические изменения иллюстрирует рис.

Клиническую картину, характерную для отобранной категории пациентов, иллюстрирует выписка из истории болезни пациента 65 лет, который обратился за помощью в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на нарушение функции жевания в связи потерей зубов и изменением их анатомической формы, эстетический недостаток, неприятные ощущения в жевательных мышцах.

Объективно установлено уменьшение нижней трети лица, выраженность носогубных и подбородочных складок. В полости рта имеющиеся патологическое стирание твердых тканей зубов II-III степеней концевой дефект зубного ряда на нижней челюсти снижение высоты прикуса.

Функциональная и эстетическая реабилитация заключается в создании площадной фиксации покровных протезов, построенных с границами типа полных. В качестве дополнительных элементов фиксации при этом оптимальным считается использование интрадентальних аттачме-нов, телескопических коронок, опорно-удерживательных кламмеров и тому подобное.

Ортопедическое лечение патологического стирания твердых тканей зубов определяется клиническим состоянием тканей полости рта и в каждом конкретном случае зависит от морфофункциональных изменений, характеризующих степень выраженности патологического процесса.

Обобщенная последовательность и содержание клинико-лабораторных этапов отражены в соответствующей схеме.

– І посещение: снятие полных анатомических отпечатков для изготовления контрольных моделей, их анализ, составление плана лечения.

– II посещение: препарирование опорных зубов под интрадентальные аттачме-ны или другие ретенционные элементы.

Снятие полных анатомических отпечатков с обеих челюстей (их получают с применением эластомерных материалов одно- и двухэтапным методами). В зуботехнической лаборатории моделируют восковые конструкции аттачменов.

– III посещение: фиксация отлитых патриций на опорных зубах и снятия функциональных оттисков с использованием индивидуальных ложек.

Определение центральной окклюзии с помощью восковых прикусных валиков.

– IV посещение: проверка восковой конструкции покровного протеза.

– V посещения: изготовление матричных элементов с жестко-эластичной пластмассы холодной полимеризации и наложение готовой ортопедической конструкции.

Следует указать на возможные определенные изменения в этапности и зависимость от клинических условий в каждом конкретном случае.

Рисунок. Изменение электромиографических показателей правого (а) и левого (б) собственно жевательных мышц у больного 65 лет (клиническая группа) по сравнению с нормой (1), состояние до лечения (2) и через 3 месяца (3) после начала лечения

Функциональное состояние жевательного аппарата характеризуется постоянной положительной динамикой и уже через некоторое время дает возможность оценить первые признаки формирования нового функционального уровня, которые должны подтверждать качественный и количественный анализы электромиограммы исследуемых больных.

Показательное отсутствие биоэлектрической активности в жевательных мышцах в состоянии относительного покоя нижней челюсти. Волевое сжатие отличается включением множества подвижных еди- ниц и таким же резким переходом от деятельного состояния к спокойствию. Произвольное жевание имеет вид четко обозначенных дежурств активности и покоя. В отдельных записях уже можно выявить факт чередования сторон жевания в отдельные периоды, что свидетельствует об устойчивом характере изменений в меха- низме регуляции акта жевания сторону его нормализации.

Отчетливо тенденцию к нормализации акта жевания демонстрирует приближение показателей количественной характеристики акта жевания у этих пациентов до уровня контрольной группы.

Полученные результаты дают возможность однозначно утверждать об эффективности использованной методики лечения патологического стирания зубов, сущность которой заключается в использовании покровного съемного протеза в роли реабилитационной конструк- ции.

Выводы:

-

1. Покровный протез, изготовленный по предложенной методике, позволяет значительно сократить ортопедическую реабилитацию больных с указанной патологией.

-

2. Высокая гигиеничность и надежная фиксация обеспечивают ускоренный пери-

- од адаптации к протезам.

Список литературы Ортопедическое лечение патологического стирания твердых тканей зубов

- Беда В.И. Некоторые аспекты этиологии и патогенеза зубочелюстной системы при снижении высоты прикуса / В.И. Беда // Украинский стоматологический альманах. - 2001. - № 6. - С. 56-58.

- Дворник В.Н. Распространенность патологического стирания зубов (обзор литературы) / В.Н. Дворник // Актуальные проблемы ортопедической стоматологии и ортодонтии: материалы Всеукр. наук. конф. - Полтава, 2000. Вып. 2. - С. 4-5.

- Каламкаров Х.А. Ортопедическое лечение патологической стираемости твердых тканей / Х.А. Каламкаров. - М.: Мед. информ. агентство, 2004. - 184 c.

- Левко В.П. Клинико-экспериментальное обоснование повышения эффективности процессов адаптации при лечении съемными видами зубных протезов в ранние сроки: автореф. дис. на получение науч. степени канд. мед. наук: спец.14.01.22 «Стоматология». - К., 1999. - 16 с.

- Bassi F. Overdenture therapy and worst-case scenarios: alternative management strategies / F. Bassi // Int. J. Prosthodont. - 2007. - Vol. 20, № 4. - P. 350-353.

- Hu X.L. Application of implant-supported telescopic overdenture in edentulous cases / X.L. Hu, H.Y. Cui, T. Wang // Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. - 2000. - Vol. 41, № 7. - P. 391- 394.

- Krennmair G. Implant-supported mandibular overdentures retained with ball or telescopic crown attachments: a 3-year prospective study / G. Krennmair, M. Weinländer, M. Krainhöfner // Int. J Prosthodont. - 2006. - Vol. 19, № 2. - P. 164-70.