Орудийная коллекция начала верхнего палеолита памятника Орхон 7 (по материалам первого раскопа)

Автор: Колобова К.А., Славинский В.С., Цыбанков А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XII-1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521172

IDR: 14521172

Текст статьи Орудийная коллекция начала верхнего палеолита памятника Орхон 7 (по материалам первого раскопа)

Памятник Орхон-7 расположен в отложениях второй надпойменной террасы левого берега р. Орхон, в семи километрах выше по течению от капитального моста в с Харахорин. Рыхлые отложения, вскрытые тремя раскопами площадью по 50 кв.м., делятся на четыре крупных культурных подразделения, относящихся к мезолиту-финалу верхнего палеолита, к начальному верхнему палеолиту, к среднему палеолиту и к финальной стадии среднего палеолита. Материалы ранневерхнепалеолитического (третьего) культурного подразделения датируются в интервале от 31 тыс. л.н. до 38 тыс. л.н. [Деревянко, Петрин, 1990, С. 163; Деревянко, Николаев, Петрин, 1992, С. 43].

Каменная индустрия насчитывает 1739 экз., из них 25 галек, включая колотые, 38 нуклевидных изделий и 1676 сколов.

Нуклевидные изделия представлены одно- и двуплощадочными моно-фронтальными плоскостными, двуплощадочными монофронтальными подпризматическими, двуплощадочными бифронтальными, ортогональными торцовыми, радиальным нуклеусами и нуклевидными обломками (6 экз.). Изделия, как правило, истощенные. Согласно данным ремонтажа, основной целью расщепления было получение стандартизированных пластинчатых заготовок двумя, технологически близкими, способами [Славинский, Цыбанков, 2006].

Индустрия сколов включает пластины (284 экз.), отщепы (681 экз.), технические сколы (104 экз.), обломки (115 экз.) и чешуйки (462 экз.).

Орудийный набор

Орудийный набор составляет 42 экз. Наиболее представительными типами орудий являются скребла, скребки, зубчатые орудия и шиповидные изделия.

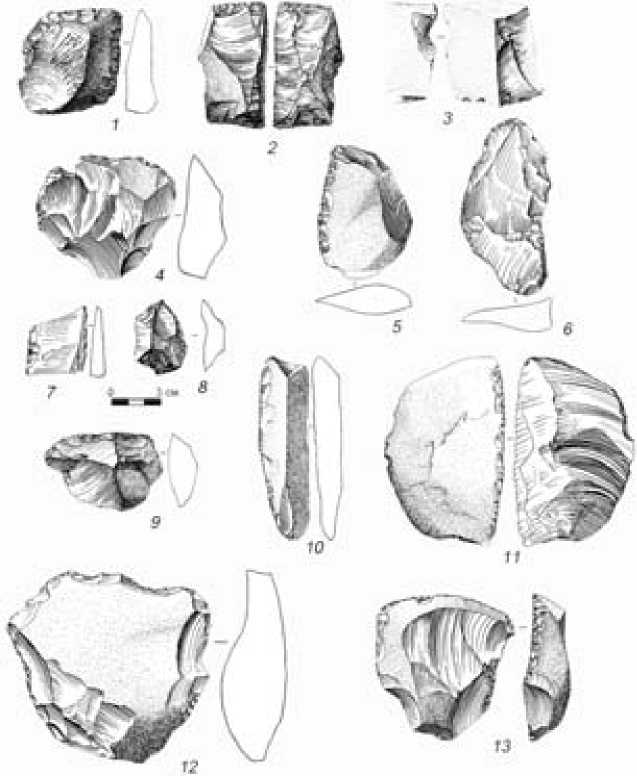

Скребла – 6 экз. Угловатое – 1 экз., продольные одинарные – 3 экз. (прямые – 2 экз., вогнутое – 1 экз.), обушковое – 1 экз., поперечное прямое – 1 экз. Скребла отличаются от остальных предметов орудийного набора наиболее тщательной, сильномодифицирующей и морфологически выраженной обработкой. Обушковое продольное выпуклое скребло, оформленное на краевом латеральном сколе, по левому продольному краю обработано постоянной дорсальной среднемодифицирующей полукрутой однорядной чешуйчатой ретушью с размером фасеток от 2 до 4 мм (см. рис. 6). Угловатое скребло на отщепе обработано по правому продольному и дистальному краям постоянной дорсальной сильномодифицирующей крутой однорядной равнофасеточной параллельной ретушью. Оба участка на орудии, имеют одинаковые характеристики, что позволяет рассматривать их в совокупности (см. рис. 1). Прямое одинарное скребло на обломке гальки оформлено постоянной крутой постоянной среднемодифицирующей чешуйчатой ретушью. Угол наклона рабочего края был задан случайным изломом. Простое продольное одинарное скребло образовано на краевом полупервичном сколе с пластинчатыми пропорциями. Правый продольный край, обработан постоянной дорсальной сильномодифицирующей крутой крупнофасеточной однорядной чешуйчатой ретушью (см. рис. 10). Продольное вогнутое скребло было оформлено на крупной пластине. Левый продольный край обработан постоянной дорсальной сильномодифи-цирующей крутой чешуйчатой ретушью, образующей вогнутый контур. Поперечное прямое скребло обработано в дистальной зоне постоянной дорсальной крутой сильномодифицирующей многорядной ступенчатой ретушью с заломами (см. рис. 9).

Скребки – 5 экз. Концевые – 2 экз., угловые – 3 экз. Угловой скребок, изготовлен на ассиметричном вторичном отщепе. Скребковое лезвие оформлено на углу между левым продольным и дистальными краями. Оно обработано постоянной крутой дорсальной мелкофасеточной среднемодифи-цирующей субпараллельной ретушью. Дистальный и продольный край несут на дорсальной поверхности следы постоянной сильномодифициру-ющей крутой разнофасеточной чешуйчатой ретуши с гораздо более крупными фасетками, чем на скребковом лезвии. Два угловых макроскребка созданы на массивных отщепах. Рабочие лезвия созданы на углах заготовок эпизодической среднемодифицирующей крутой дорсальной субпараллельной ретушью (см. рис. 4, 13). Концевой скребок, оформленный на полупервичном латеральном сколе обработан постоянной отвесной дорсальной среднемодифицирующей чешуйчатой ретушью. Основной рабочий край второго скребка обработан эпизодической дорсальной отвесной сильномодифицирующей чешуйчатой ретушью с заломами.

Долотовидное орудие – 1 экз. Двулезвийное долотовидное орудие тщательно подготовлено на обушковой заготовке. Заготовкой послужила галька подпрямоугольной формы, с обеих широких поверхностей которой была частично удалена галечная корка. Прямые лезвия были оформлены при по- 156

мощи сильномодифицирующей пластинчатой двусторонней подтески и ретуши. Одно лезвие имеет крутой угол между своими плоскостями и дополнительно обработано ступенчатой унифасиальной ретушью; второе по-лукрутое лезвие подрабатывалось постоянной тщательной бифасиальной ретушью, с одной плоскости фасетки которой имеют чешуйчатую конфигурацию, с другой – ступенчатую (см. рис. 2).

Зубчатые орудия - 3 экз. Заготовками для зубчатых орудий служили: первичные сколы декортикации с пропорциями отщепов – 2 экз., отщеп – 1 экз. Поперечное зубчатое орудие, созданное на отщепе, обработано по дистальному краю постоянной среднемодифицирующей дорсальной крутой ретушью, образующей зубчатый рабочий край. Массивное зубчатое орудие с ретушью на ¾ периметра образовано на крупном массивном первичном сколе. Оба продольных и дистальный края оформлены при помощи обивки и ретуширования. Они несут на дорсальной плоскости крупные фасетки постоянной сильномодифицирующей чешуйчатой крутой ретуши, образующей зубчатый рабочий край (см. рис. 12). Продольное одинарное зубчатое орудие, созданно на первичном отщепе посредством нанесения на вентральную плоскость левого продольного края постоянной среднемодифицирующей полукрутой чешуйчатой зубчатой ретуши. Выемчатые орудия – 4 экз. Обычно не подвергались тщательной обработке. В большинстве случаев, кроме анкоша они несут на своих поверхностях лишь свидетельства функциональной ретуши. Заготовками послужили: первичный отщеп – 1 экз., полупервичный латеральный скол – 1 экз., мелкая пластина – 1 экз., и отщеп – 1 экз. Основными рабочими элементами орудий данной группы являются анкоши. В большинстве случаев они оформлялись на вентральной плоскости (см. рис. 3). Одно орудие с вентральным ретушированным анкошем по дистальному краю обработано постоянной крутой дорсальной среднемодифицирующей чешуйчатой равнофасеточной ретушью.

Двойное продольное зубчато-выемчатое орудие - 1 экз., оформлено ретушью по обоим продольным краям. Левый продольный край в дистальной зоне обработан постоянной чешуйчатой полукрутой дорсальной ретушью, обрузующей зубчатый край. Правый продольный край, несущий дорсальный ретушированный анкош, по всему своему протяжению обработан вентральной постоянной полукрутой чешуйчатой зубчатой ретушью.

Ретушированные отщепы - 14 экз. Орудия могут быть причислены в разряд неформальных орудий, использовавшихся для разовых операций. В качестве заготовок использовались крупные и средние отщепы, а также технические сколы (в основном сколы декортикации). Обычно на заготовке в локальной зоне эпизодической ретушью оформлялся рабочий участок. В качестве отличительной особенности следует указать на частое использование вентральной плоскости скола, особенно в случае, когда в качестве заготовки использовался отщеп с галечной коркой на дорсальной плоскости. Большую часть данной группы орудий составляют сколы с непредна- меренной прерывистой разнофасеточной ретушью утилизации. Особого внимания заслуживает орудие на крупном первичном отщепе. Продольные края оформлены альтернативной ретушью. Правый продольный край несет фасетки постоянной полукрутой слабомодифицирующей дорсальной чешуйчатой однорядной ретуши с заломами. Левый продольный край в медиальной зоне подработан вентральной эпизодической среднемодифи-цирующей чешуйчатой полукрутой ретушью (см. рис. 11).

Ретушированные пластины - 2 экз. Одно орудие обработано по обоим продольным краям постоянной дорсальной средне- и слабомодифицирую-щей дорсальной полукрутой чешуйчатой ретушью (см. рис. 7). Второе изделие несет на вентральной поверхности правого продольного края следы прерывистой немодифицирующей ретуши утилизации.

Шиповидные орудия – 4 экз. Заготовками выступают полупервичные отщепы – 3 экз. и скол треугольной формы – 1 экз. Шиповидные элементы оформлялись эпизодической среднемодифицирующей ретушью, с учетом естественного контура скола. Шиповидный элемент на острие оформлен на дистальном конце эпизодической среднемодифицирующей крутой дорсальной чешуйчатой ретушью.

Проколка - 1 экз. Острый рабочий элемент оформлен на дистальном конце отщепа мелкой дорсальной крутой среднемодифицирующей чешуйчатой ретушью (см. рис. 8).

Нож – 1 экз. Нож изготовлен на обушковом первичном отщепе. Рабочее лезвие оформлено на левом продольном краю постоянной плоской дорсальной слабомодифицирующей чешуйчатой ретушью (см. рис. 5).

В целом вторичная обработка на памятнике представлена приемами ретуширования, оббивки, подтески и создания анкоша. Основным способом оформления орудий является ретушь, имеющая следующие характеристики: ретушь на орудиях располагалась на продольных краях и, в значительной мере в дистальной зоне заготовок. При расположении на продольном краю, ретушь располагалась по всему краю, либо локализовалась в медиально- дистальной зоне. Обычно фасетки распространялись на ¼ часть периметра заготовки и менее. По расположению на плоскости, это, прежде всего, дорсальная обработка, количество преднамеренной вентральной ретуши крайне невелико. По углу наклона превалирует ретушь с крутым углом наклона, несколько меньше орудий с полукрутым. По характеру нанесения большинство орудий с постоянной ретушью, несколько меньше – с эпизодической. Параметр степени силы формообразования не показал явного паритета какого-либо признака. По форме фасеток преобладает ретушь с чешуйчатой формой, следом за ней идет ступенчатая. Фасетки с субпараллельной и параллельной формой редки. Обычно на орудии оформлялся один рабочий элемент. Дополнительные участок ретуши, анкош, либо фасетки ретуши утилизации встречаются достаточно редко.

В данной орудийной индустрии велико количество неформальных орудий, к которым относятся сколы с ретушью, зубчатые и выемчатые орудия, 158

Рисунок. Орудия из коллекции четвертого культурного горизонта первого раскопа.

нож и шиповидные орудия. Исключение составляет массивное зубчатое орудие, оформленное при помощи обивки и ретуши на ¾ части периметра, которое было отнесено к орудиям формального типа. К формальным орудиям принадлежат долотовидное орудие, скребла и скребки. Общий процент неформальных орудий в наборе памятника составляет 66 %.

Функциональный тип памятника

Для более полного понимания поведенческих особенностей древнего человека на стоянке нами вводятся следующие соотношения категорий инвентаря [Рыбин, Колобова, 2005]. В расчеты включались только данные по численности нуклеусов, орудий и сколов. Исключались данные по количеству колотых галек, чешуек и обломков. Показатель эффективности утилизации нуклеусов (соотношение нуклеусы/орудия) показал, что в среднем, с одного ядрища снималось только одно орудие. При этом (соотношение орудия/неретушированные сколы и нуклеусы) на одно орудие приходится более 27 предметов дебитажа. Кроме того, по нашим данным, с одного нуклеуса получалось более 30 сколов, из которых, соответственно, отходы производства составляли 29 экз.

Таким образом, по подсчетам получается, что расщепление на памятнике представляется крайне неэкономичным и неэффективным. Если только не допустить одного варианта – а именно того, что подавляющее большинство целевых сколов-заготовок экспортировалось с территории стоянки.

По данным ремонтажа, целью первичного расщепления была пластина. Общая численность пластин на памятнике – 284 экз., из которых только 31 экз. целых. Все остальные предметы видимо были фрагментированы в процессе первичного расщепления. Они не могли быть сломаны при их модификации в орудия или при утилизации, поскольку отсутствуют как следы вторичной обработки, так и следы работы. Из всех пластин на стоянке преднамеренно в орудие было переоформлено только одно (два других изделия на пластинах несут следы ретуши утилизации). Это говорит о том, что эти оставшиеся пластины и их фрагменты выбраковывались в процессе производства и не рассматривались как вероятные заготовки.

Чешуйки, обнаруженные при раскопках (462 экз.) в большинстве своем принадлежат отходам первичного расщепления, и являются техническими сколами удаления острых кромок пересечения ударной площадки и фронтальной поверхности; и кромок пересечения фронтальной поверхности и латералей нуклеусов [Славинский, Цыбанков, 2006].

Изготовление орудий на памятнике было скорее вспомогательным процессом. В пользу этого свидетельствует их малая доля (2.4 %), невыразительная вторичная обработка, отсутствие устойчивых типологических серий и явное преобладание монофункциональных неформальных или ситуационных форм. Заготовками для орудий служили не целевые сколы, на получение которых был направлен процесс первичного расщепления, а случайные заготовки, удовлетворяющие сиюминутным требованиям для выполнения непродолжительных трудовых операций – отщепы, сколы декортикации, технические сколы.

Не смотря на то, что орудия не образуют устойчивых типологических наборов, значительное присутствие в коллекции таких верхнепалеолитических типов как скребки и долотовидное орудие, в совокупности с данными по первичному расщеплению указывают на ранневерхнепалеолитический возраст памятника.

Все перечисленные факты указывают на явную принадлежность памятника к стоянкам мастерским, основанным на местном сырье, на которых основная деятельность была направлена на получение заготовок для орудий, которые впоследствии уносились с территории памятника. Остальные виды деятельности на памятнике имели подчиненный второстепенный характер.