Осенние перемещения московки Parus ater и пухляка Parus montanus в Барабинской лесостепи (юг Западной Сибири)

Автор: Чернышов Вячеслав Михайлович

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 715 т.20, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140152509

IDR: 140152509

Текст статьи Осенние перемещения московки Parus ater и пухляка Parus montanus в Барабинской лесостепи (юг Западной Сибири)

Среди палеарктических синиц рода Parus московка P. ater и пухляк P. montanus характеризуются массовыми нерегулярными перемещениями, как правило, происходящими осенью и весной, что свойственно так называемым инвазионным видам птиц (Бардин, Резвый 1988; Aalto et al . 1995). По мнению А.В.Бардина с соавторами (Бардин, Резвый, Шаповал 1986; Бардин, Резвый 1988), нерегулярные миграции (инвазии) этих птиц – сопутствующий эффект функционирования такой социо-демографической системы, где стабильность оседлой репродуктивной части населения в нестабильных условиях обеспечивается, во-первых, жёсткой круглогодичной территориальностью и, во-вторых, перманентным избытком нетерриториальных резервных особей, среди которых особи низкого социального статуса перелётны.

Материал собран в 1973-1995 годах в Здвинском районе Новосибирской области в двух «ленточных» осиново-берёзовых колках, расположенных в районе устья реки Каргат и вытянутых в юго-западном направлении. Общая их длина 1.8 км, ширина 30-50 м. До ближайших таких же колков 6 км, до более крупных – 12 км. В районе исследований даже в крупных колках московки не гнездятся, а пухляки встречаются крайне редко, поэтому их появление здесь свидетельствует о начале дальних перемещений. Интенсивность кочёвок изучали в 1973-1987 годах с помощью отловов постоянными линиями «паутинных» сетей, а также в 1974-1982 годах методом прямых визуальных наблюдений с постоянного наблюдательного пункта (НП) (Гаврилов 1977). В качестве показателей интенсивности перемещений рассчитывали среднее за декаду количество птиц, пойманных в течение суток, в пересчёте на 100 м2 пространства, перекрываемого сетями, и количество птиц, зарегистрированных за один утренне-вечерний учёт с НП (2 ч утром и 2 ч вечером). Использовали суммарные за все годы данные. В последующие годы птиц отлавливали временными сетями. Описание состояния оперения во время линьки проводили по методике Г.А.Носкова с соавторами (Носков, Гагинская 1972; Носков, Рымкевич 1977). При оценке продвинутости линьки контурного оперения рассчитаны относительные показатели – индексы линьки (Чернышов 2011).

Московка Parus (Periparus) ater

В весенний период немногочисленные особи этого вида отмечены лишь во второй и третьей декадах апреля. Возможно, ранневесенние перемещения московки происходят до начала наших наблюдений. Две птицы (самец и самка), по-видимому холостые, пойманы в ленточном колке 10 и 11 июня. Московка характеризуется сильно выраженной межгодовой изменчивостью миграционного поведения. Как и в других частях ареала, в районе озера Чаны её осенние перемещения наблюдают не ежегодно. В те же годы, когда они происходят, московка нередко становится одним из массовых видов. Первые особи обычно появляются в начале сентября, а «пик» миграции отмечается в конце этого месяца (рис. 1). Интенсивность миграций сильно варьирует по годам. Московки перемещаются преимущественно в утренние часы: до 9.00 местного времени с НП отмечено 67% птиц. Летят как одиночные птицы, так и стаи до 150 особей (в среднем 11 птиц). В отловах преобладают молодые птицы (взрослых особей не более 3-4%). В октябре интенсивность передвижений московок резко снижается.

Рис. 1. Динамика осенних перемещений московки Parus ater .

1 – попадаемость в сети; 2 – количество особей на 1 утренне-вечерний учёт с НП.

Полная послебрачная линька у большинства взрослых московок проходит вне района наших исследований. С конца августа – начала сентября встречали уже перелинявших особей. Однако 16 сентября поймана взрослая птица на завершающей стадии смены оперения: заканчивали рост 15-е и 16-е маховые, дорастала часть контурных перьев на туловище и голове.

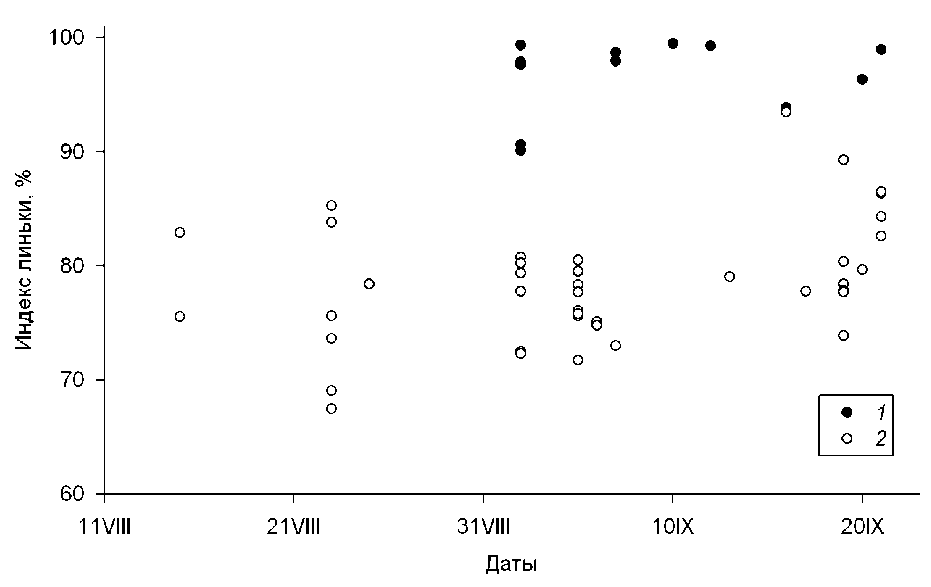

Сеголетки со следами незавершённой частичной постювенальной линьки отмечены среди московок, пойманных в первую и вторую декады сентября (рис. 2). Во время постювенальной линьки заменяется оперение брюшной и спинной птерилий, головы, плеча, бедра и голени, сменяются нижние и верхние кроющие хвоста. Из кроющих перьев крыла обновляются малые и средние верхние кроющие второстепенных маховых, верхние кроющие пропатагиальной складки, нижние маргинальные кроющие; линяют также средние нижние кроющие второстепенных маховых. У всех птиц зарастают пуховидными перьями аптерии, отмечается шелушение эпидермиса кожи. Из больших верхних кроющих второстепенных маховых (БВКВМ) чаще всего остаются юношескими 3 самых дистальных пера (у 44.8% особей), реже 2 (у 24.1%) или 4 пера (у 20.7%), очень редко 1 или 6 перьев. Сходное распределение нелиняющих БВКВМ зарегистрировано и в Великобритании (Christmas et al. 1989). Не отмечена линька маховых и рулевых перьев, обычно не заменяются и маховые крылышка.

Рис. 2. Ход постювенальной линьки московки Parus ater (1) и пухляка Parus montanus (2)

Буроголовая гаичка, или пухляк Parus (Poecile) montanus

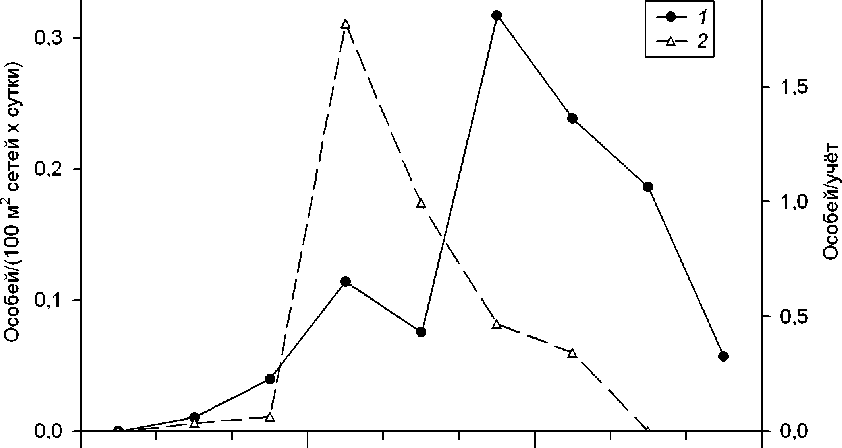

Обычный кочующий и, возможно, редкий гнездящийся вид. Весной небольшое количество пухляков наблюдали и отлавливали лишь в конце марта – первой половине апреля. Осенние кочёвки этого вида начинаются в середине августа, достигая максимальной интенсивности в сентябре. Сроки и интенсивность перемещений сильно варьируют по годам. Возможно, этим объясняются различия в данных отловов сетями и учётов с НП. В октябре количество регистрируемых птиц постепенно снижается (рис. 3). Пухляки перемещаются в одиночку и небольшими стайками до 40 особей (в среднем 4), как правило, вместе с другими видами синиц. Наибольшее количество мигрантов (69%) отмечено до 9.00 местного времени. Так же как и у московок, среди перемещающихся пухляков преобладают молодые птицы.

2,0

Август Сентябрь Октябрь

Рис. 3. Динамика осенних перемещений пухляка Parus montanus .

1 – попадаемость в сети; 2 – количество особей на 1 утренне-вечерний учёт с НП.

В состоянии частичной постювенальной линьки молодых пухляков отлавливали с середины августа до начала третьей декады сентября. В районе исследований сеголетки появляются, уже завершив первую половину смены контурного оперения (см. рис. 2). В конце указанного выше периода ещё встречаются особи с довольно большой долей растущих перьев на брюшной птерилии. Во время линьки заменяются перья на тех же птерилиях, что и у московки, однако полнота постюве-нальной линьки у пухляка меньше. У многих особей линяет лишь часть перьев на голени и бедре, среди кроющих хвоста. Из БВКВМ чаще всего остаются не перелинявшими 2 дистальных пера, либо 6 перьев. У некоторых птиц отмечена смена центральной пары рулевых.

Обнаружена статистически значимая положительная корреляция численности перемещающихся московок и пухляков, а также поползней Sitta europaea (Чернышов 2011) – как в течение одного сезона, так и в разные годы. По данным отловов сетями коэффициент корреляции Пирсона сезонных динамик численности составляет: в паре московка и пухляк r = 0.80 (P < 0.01), московка и поползень r = 0.84 (P = 0.005), пухляк и поползень r = 0.80 (P = 0.009). Коэффициент корреляции численности по годам московки и пухляка равен 0.53 (P < 0.05), московки и поползня 0.89 (P < 0.001). По наблюдениям с НП выявлена очень высокая положительная связь как сезонной, так и межгодовой динамик численности пухляка и поползня (r = 0.96, P < 001). Вероятно, колебания численности этих видов обусловлены сходными или одними и теми же факторами среды. Показана положительная связь численности мигрирующих московок с прошлогодним урожаем ели (Карелин, Азовский 1986). Выявлена существенная связь выживаемости и успешности размножения этого вида с температурными условиями в разные сезоны года (Марковец, Соколов 2002; Sokolov et al. 2003). Возможно, эти факторы оказывают влияние на рассматриваемые виды и на территории Западной Сибири.

Автор благодарен К.Т. и А.К. Юрловым, В.М. Тотунову, А.И. Кошелеву, Г.И. Ходкову, Р.А. Сагитову, В.С. Жукову, оказавшим большую помощь в полевых исследованиях.