Ошибки и осложнения наружного транспедикулярного остеосинтеза при лечении больных со сколиозом

Автор: Худяев А.Т., Прудникова Оксана Германовна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2011 года.

Бесплатный доступ

Применение аппарата наружной транспедикулярной фиксации при лечении больных сколиозом имеет преимущества в связи с возможностью осуществления постепенного дозированного исправления деформации, позволяющие избегать неврологические и сосудистые осложнения, связанные с тракцией позвоночника и содержимого позвоночного канала. Однако применение любого инвазивного технического устройства опасно вследствие допущенных ошибок или развития осложнений. Проведенный анализ ошибок и осложнений метода лечения больных сколиозом позволил провести их распределение и классификацию.

Сколиоз, наружный транспедикулярный остеосинтез, осложнения, неудовлетворительное распо-ложение стержней-шурупов, переломы винтов, неврологические осложнения, неудовлетворительная коррекция, инфекционные осложнения

Короткий адрес: https://sciup.org/142121398

IDR: 142121398

Текст научной статьи Ошибки и осложнения наружного транспедикулярного остеосинтеза при лечении больных со сколиозом

Хирургическое лечение больных с прогрессирующей тяжелой формой сколиоза относится к числу наиболее сложных нерешенных проблем современной ортопедии. Результаты оперативного лечения данной категории больных не всегда благоприятны. Применение металлических конструкций для лечения больных сколиозом позволило увеличить степень коррекции деформации позвоночника и удержать его в послеоперационном периоде, однако при этом возрастает количество осложнений [9]. По данным авторов, осложнения различного вида при лечении сколиоза встречаются у 46 % больных [3, 6, 12].

Операции на позвоночнике при сколиозе занимают особое место по травматичности, величине кровопотери и по разнообразию осложнений, возникающих как непосредственно на операционном столе, так и в послеоперационном периоде.

Современные подходы к лечению больных сколиозом основаны на применении тех или иных инструментов и имплантатов для остеосинтеза позвоночника, правильное использование которых может быть успешным при условии предупреждения возможных ошибок и ослож- нений. Наиболее эффективными в плане возможности коррекции и стабилизации сколиотических деформаций признаны системы транспедикулярной фиксации. Однако в литературе отсутствуют классификации ошибок и осложнений применения транспедикулярных устройств.

При анализе было установлено, что среди ошибок преобладают неправильная планировка и нарушение техники введения транспедикулярных винтов; неврологические и воспалительные осложнения. Точность проведения транспедикулярных винтов при этом составляет от 45 до 85 % [15, 22]. Пенетрация медиальной стенки ножки дужки позвонка винтом не всегда сопровождается неврологической симптоматикой. Допустимой установкой винтов считается перфорация медиальной стенки менее 2 мм и латеральной менее 6 мм [14]. Пенетрация медиальной стенки дужки позвонка в грудном отделе от 1 до 3 мм возможна без неврологического дефицита [21], а на уровнях Т10 и L4 до 4 мм [19]. Неврологические осложнения различной степени выраженности встречаются от 0,54 до 12,5 % слу- чаев [5, 6, 16]. Частота переломов транспедикулярных винтов составляет от 4,4 % [1, 10] до 28,6 % [2, 8, 13]. Средняя степень коррекции сколиоза, по данным разных авторов, составляет от 49 до 71 % [17, 18, 20]. Инфекци- онные осложнения при применении погружных систем встречаются от 1 до 5-7 % [4, 7], а при использовании наружных фиксирующих устройств от 7 до 40 % случаев [10].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Применяемый в РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова метод лечения сколиотической деформации позвоночника включает несколько этапов оперативного вмешательства: резекция реберного горба, остеосинтез позвоночника аппаратом наружной транспедикулярной фиксации с последующей коррекцией деформации и фиксирующий спондилодез. На выбор варианта остеосинтеза влияет вид и степень искривления позвоночника, выраженность ротационного компонента, возраст больного. Проведение стержней-шурупов осуществляется закрыто через микронадрез кожи под флюорографическим контролем. Выбор диаметра фиксирующего элемента проводится по результатам предоперационного КТ-планирования. Исправление сколиоза осуществляется путем дистракционно-компрессионных воздействий между блоками аппарата под рентгенологическим, неврологическим и ортопедическим контролем. Остеосинтез позвоночника и дозированная коррекция проводится с учетом биомеханических аспектов исправления деформации.

Проведен анализ результатов лечения 290 па- циентов со сколиозом. Возраст больных составлял от 11 до 26 лет. Клиническая картина при поступлении была представлена сколиотической деформацией грудного и поясничного отдела позвоночника, асимметрией надплечий, треугольников талии и наличием реберного горба. Данные неврологического обследования свидетельствовали об отсутствии грубых неврологических расстройств. Степень деформации во всех случаях расценена как III-IV (В.Д. Чаклин, 1965). Результаты лечения больных распределились в зависимости от степени исходной деформации. При сколиозе IV степени они оценены как удовлетворительные: степень исправления деформаций от 50 до 70 % исходной величины, срок коррекции 1,5 месяца, потеря коррекции через год – 13 %, в более поздние сроки – 16 %. При сколиозах III степени результаты оценены как хорошие: степень исправления деформаций от 80 до 100 % исходной величины, срок коррекции 1 месяц, потеря коррекции через год – не более 6 %, в более поздние сроки – не более 10 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Выявлены следующие ошибки и осложнения: паравертебральное расположение стержней-шурупов – 10,4 % больных, интраканальное проведение стержней-шурупов – 9,6 % случаев, переломы стержней-шурупов – 21,4 % случаев, неврологические осложнения (включая ликворею из стержневого канала) – у 6,5 % больных, неудовлетворительная коррекция (коррекция до 50 % исходной величины) – 10 %, инфекционные осложнения – 10,3 % пациентов. Следует отметить, что у одного больного встречалось несколько осложнений.

Встретившиеся ошибки можно распределить следующим образом: тактические ошибки (неправильная схема остеосинтеза, нарушение принципов использования метода на этапе коррекции), технические (неудовлетворительное расположение стержней-шурупов, погрешности монтажа аппарата, переломы элементов конструкции). Выявленные осложнения: неврологические, повреждение внутренних органов и инфекционные. По периоду возникновения ошибки и осложнения можно распределить на интраоперационные, ранние (до 2 недель) и поздние послеоперационные (свыше 2 недель) [13].

Закрытое транспедикулярное проведение стержней-шурупов при остеосинтезе сопряжено с рядом трудностей: аномалиями строения тел позвонков, наличием кифотической и сколиотической деформации, изменением диаметра ножек дуг позвонков и расстояния между остистыми отростками и ножками дуг, ротацией тел позвонков, анатомо-топографическими особенностями позвоночного канала (размер и форма), близостью дурального мешка и дуральных манжеток. Поэтому проведение КТ до операции с целью планирования остеосинтеза, подбора размера стержней и после операции для уточнения локализации, является обязательным.

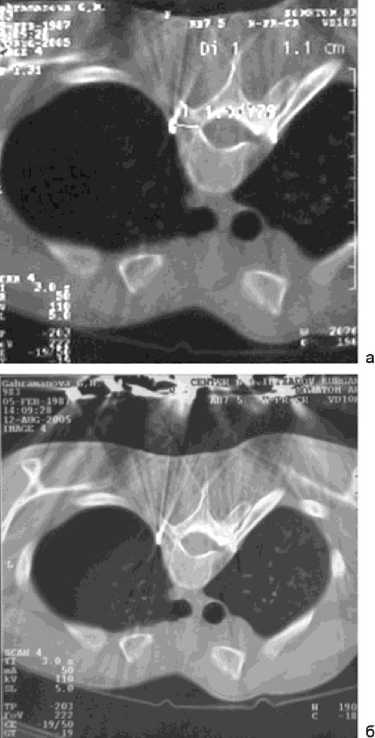

Неудовлетворительное расположение стержней-шурупов включает паравертебральное или внутриканальное расположение. При паравертебральном расположении стержень-шуруп проксимальной нарезной частью фиксирован в дуге позвонка, а дистальный конец выходит за край тела позвонка. По данным авторов, допустимо паравертебральное расположение транспедикулярного фиксатора до 6 мм [14]. В нашем исследовании перфорация латеральной стенки дужки позвонка с выходом фиксирующего элемента за пределы тела позвонка до 6 мм выявлена у 17 больных, более 6 мм в 13 случаях. При этом у 5 пациенток произошло повреждение плевральной полости с развитием пневмоторакса (2 пациентки) (рис. 1) и с развитием гемоторакса (3 пациентки).

Рис. 1. Паравертебральное расположение стержня-шурупа с перфорацией плевральной полости (а) и формированием пневмоторакса (б) по данным КТ

У всех остальных больных клинических проявлений осложнения не было. Причинами этих осложнений являются тактические ошибки и технические трудности проведения стержней-шурупов при сколиозе.

При внутриканальном расположении стержней-шурупов самыми опасными являются неврологические осложнения вследствие повреждения спинного мозга, спинномозговых корешков или сосудистых образований позвоночного канала (рис. 2).

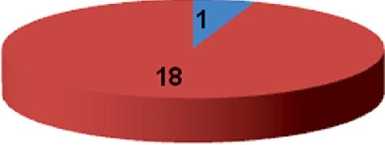

Интраканальное расположение стержней диагностировано у 28 больных. При этом неврологические осложнения выявлены только у 19 пациентов (рис. 3).

-

■ нарушение спинального кровообращения в бассейне артерии Адамкевича

-

■ внутриканальное расположение стержней-шурупов

Рис. 3. Распределение больных по этиологическому фактору неврологических осложнений

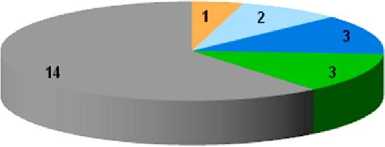

Степень выраженности неврологических нарушений показана на рисунке 4.

грубый парапарез умеренный парапарез

-

■ легкий парапарез

-

■ умеренный монопарез ликворея

Рис. 4. Степень выраженности неврологических нарушений

Следует отметить, что ликворея из стержневого канала у 10 больных не сопровождалась неврологическими проявлениями.

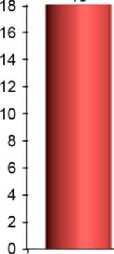

Наружный характер фиксации позволяет без дополнительного оперативного вмешательства после верификации повреждающего стержня-шурупа проводить его удаление, производить герметизацию стержневого канала и осуществлять комплексное консервативное лечение. Только у одной пациентки не удалось добиться полного регресса неврологических осложнений (рис. 5).

Рис. 2. Интраканальное расположение стержня-шурупа

-

• до лечения

-

□ после лечения

неврологические полное частичное частичное нарушения восстановление восстановление восстановление с оставшимся с остаточным рефлекторным легким парапарезом парезом в сроки от 1 до 21 сут.

Рис. 5. Динамика неврологических нарушений

Недостаток применения механических конструкций позвоночника это угроза разрушения элементов фиксации вследствие превышения предела пластической деформации материала. Причинами этого являются: структура материала стержня, усталостные изменения металла, повышенная нагрузка на детали аппарата между блоками фиксации вследствие неправильного распределения усилий при остеосинтезе или коррекции, тренированность мускулатуры больного, возраст пациента, большой угол деформации позвоночника и, следовательно, большая нагрузка на элементы аппарата, неправильно подобранный диаметр стержня (рис. 6).

Рис. 6. Фрактура стержня-шурупа в ходе коррекции деформации

Систематический контроль и коррекция усилий между блоками аппарата при исправлении деформаций, правильный подбор стержней-шурупов по данным КТ-планирования, соблюдение соосности деталей при монтаже аппарата позволяют обеспечивать прочную управляемую фиксацию. Переломы стержней-шурупов отмечены у 62 больных, в некоторых случаях (у 26 пациентов) произошла фрактура двух стержней. Причины осложнений тактические и технические ошибки.

Неудовлетворительная коррекция деформации рассматривается как ошибка наружного транспедикулярного остеосинтеза в том случае, когда не удалось достигнуть исправления сколиоза более 50 % исходной величины вследствие неправильного планирования остеосинтеза, ригидности деформации, возникающего при коррекции болевого синдрома и др. Данное осложнение выявлено у 28 человек. Причинами являлись: неправильное планирование схемы остеосинтеза – 8 больных, ригидность деформации на фоне возрастных изменений (возраст старше 20 лет) – 14 пациентов, болевой синдром – 6 человек. Однако даже неполное исправление сколиоза позволило добиться косметического эффекта.

Инфекционные осложнения диагностированы у 30 больных. При этом у 26 больных наблюдалось воспаление мягких тканей вокруг стержней-шурупов, в 4 случаях развился стержневой остеомиелит. Причинами воспаления мягких тканей являются несоблюдение гигиенических требований и нарушение иммунитета (диагностические и реабилитационные ошибки).

Интраоперационные осложнения развились в 24,1 % случаев, в раннем послеоперационном периоде у 3,1 % больных, в позднем послеоперационном периоде – у 40,7 % пациентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ ошибок при выполнении наружного транспедикулярного остеосинтеза при лечении больных со сколиозом позволил выделить организационные недостатки лечения; недостаточное оснащение оборудованием; неправильную диагностическую оценку заболевания и сопровождающих его патологических состояний; тактически неадекватное планирование остеосинтеза, неправильную реализацию лечебного комплекса, нарушение основных принципов используемого метода; технически неэффективную фиксацию, применение компоновок аппарата, не обеспечивающих цель лечения; несоблюдение больными предписанного режима. Ошибки применения метода привели к раз- личным осложнениям, последствия которых удалось эффективно излечить. Преобладали ошибки и осложнения позднего послеоперационного периода: переломы стержней-шурупов, неудовлетворительная коррекция деформации и инфекционные осложнения.

Планирование остеосинтеза, соблюдение методик оперативного лечения с учетом анатомических особенностей деформированного позвоночника, понимание и применение биомеханического подхода к исправлению деформаций, внедрение современных систем навигации и нейромониторинга поможет применять наружный транспедикулярный остеосинтез с минимальным количеством ошибок и осложнений.