Ошибки и осложнения при лечении пациентов с hallux valgus методом чрескостного остеосинтеза

Автор: Гохаева А.Н., Неретин А.С., Климов О.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2009 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы результаты лечения 75 пациентов (132 стопы) с вальгусной деформацией первого пальца стопы, лечившихся в Российском научном центре "Восстановительная травматология и ортопедия" им. академика Г.А. Илизарова в период с 1995 по 2006 годы. Все больные оперированы по технологиям, разработанным в РНЦ «ВТО» с использованием аппарата Илизарова с учетом степени тяжести деформации первого пальца стопы. На основании полученных результатов описаны и проанализированы ошибки и осложнения, встретившиеся у данных пациентов, а также методы по их профилактике и своевременному адекватному лечению.

Метод управляемого чрескостного остеосинтеза, оценка результатов, ошибки и осложнения

Короткий адрес: https://sciup.org/142121183

IDR: 142121183 | УДК: 617.587-007.56-001.5-089.84:616-073.756.8

Текст научной статьи Ошибки и осложнения при лечении пациентов с hallux valgus методом чрескостного остеосинтеза

С внедрением в практику метода чрескост-ного остеосинтеза по Илизарову появились новые возможности в лечении больных с данной патологией. Методики, разработанные в РНЦ «ВТО» им. академика. Г.А. Илизарова, направлены на одновременное устранение всех компонентов вальгусной деформации первого пальца стопы и создание стабильной фиксации заданного положения костных фрагментов. Другим важным достоинством метода является возможность ранней функциональной нагрузки на опе-

МАТЕРИАЛЫ

Работа основана на анализе результатов лечения 75 пациентов (132 стопы) с вальгусной деформацией первого пальца стопы, лечившихся1 в Российском научном центре “Восстановительная травматология и ортопедия” им. академика рированную конечность и возможность самообслуживания больного [6, 8, 9].

Однако разнообразие предложенных вариантов остеосинтеза и компоновок аппарата привело к необходимости обобщения накопленного опыта, а также анализу профилактики и лечения встретившихся ошибок и осложнений [1].

Целью данного исследования являлся анализ встретившихся ошибок и осложнений, а так же разработка методов по их профилактике и своевременному адекватному лечению.

И МЕТОДЫ

Г.А. Илизарова в период с 1995 по 2006 годы. Все больные оперированы по технологиям, разработанным в РНЦ «ВТО» с использованием аппарата Илизарова, с учетом степени тяжести деформации первого пальца стопы [4]. Среди пациентов преобладали женщины - 69 человек (92,0 %).

Возраст пролеченных пациентов колебался от 9 до 72 лет. Более половины из них (61,3 %) были трудоспособны. Давность болезни у 47 больных (62,6 %) превышала 10 лет. Наследственный характер заболевания прослеживался у 57 человек (76 %). Двусторонняя патология стоп отмечалась у

61 больного и односторонняя патология отмечена у 14 пациентов. Шесть больных (6 стоп, 8,0 %)

были ранее безрезультатно оперированы в других лечебных учреждениях.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Степень тяжести деформации мы определяли по классификации Е.И. Зайцевой (1958) и на ее основе разработали рабочую классификацию hallux valgus применительно к использованию метода чрескостного остеосинтеза, где выделено три степени тяжести данной патологии [3]. К первой степени отнесено 35, второй – 59, третьей – 38 стоп (из всех 132 оперированных стоп).

Средняя продолжительность фиксации стоп в аппарате составила у наших больных 47,2±1,5 суток. Конкретно у каждого из них сроки зависели от объема оперативного вмешательства, обусловленного степенью тяжести деформации.

После демонтажа аппарата всем пациентам рекомендовалось ношение пальцевых корректоров (удостоверение № 31/05 на рац. предложение. Проволочный корректор при Hallux valgus / Неретин А.С., Гохаева А.Н.; ФГУН РНЦ "ВТО" им. акад. Г.А. Илизарова, РФ) и курс реабилитационных мероприятий, сроки которых были индивидуальными для каждого пациента.

Активизация больных проводилась по следующей схеме: в течение первой недели после операции ходьба с дополнительными средствами опоры и частичной нагрузкой на оперированные конечности. В последующие две недели пациенты также продолжали ходить с дополнительными средствами опоры, но с полной нагрузкой на стопы. В дальнейшем, в зависимости от общего состояния и возраста пациента, рекомендовалась ходьба без средств опоры или с тростью. В этот период и после снятия аппарата больше времени уделялось занятиям ЛФК с обеспечением активно-пассивных движений в суставах конечности и суставах пальцев стопы. Всем больным назначался массаж стопы. При необходимости - общеукрепляющая и специальная физиотерапия (магнитотерапия, ГБО, особенно при отеках стоп) [4].

Встретившиеся ошибки и осложнения и меры их профилактики и лечения.

Общий процент осложнений составил 18,9 % случаев от числа оперированных стоп (132 наблюдения). По своему виду и локализации проявлений они подразделялись следующим образом (табл. 1).

Осложнения, возникшие непосредственно во время лечебного процесса, отмечены на восьми стопах, что составило 6,1 % от их общего числа. При этом в шести случаях наблю- далось воспаление мягких тканей в местах входа и выхода спиц, в двух – в области послеоперационной раны.

Воспаление мягких тканей вокруг спицевого хода характеризовалось местной гиперемией кожи, отечностью и скудным серозно-гнойным отделяемым. У трех пациентов наблюдалось при этом повышение температуры тела до 37,538,5 ºС в течение 3-7 дней. В лабораторных анализах крови отмечалось повышение лейкоцитов до 10-12×109 г/л и СОЭ до 25 мм/ч. Эти осложнения мы расценили как следствие нарушения техники проведения спиц и недостаточной жесткости их крепления. Все они купированы в результате местной и общей антибактериальной терапии. Профилактикой подобных осложнений является обязательное соблюдение указанных выше требований остеосинтеза; также ревизия систем аппарата, включая (при необходимости) перемонтаж его отдельных узлов и перепроведение спиц. Для предупреждения распространения инфекционного процесса во время перевязки производили перифокальное введение антибиотиков на стороне воспаления, использовали мазевые повязки (мазь Вишневского, «Левомеколь»).

Причиной краевого некроза послеоперационной раны (один случай) было избыточное иссечение «плюс-ткани» в области медиальной поверхности головки первой плюсневой кости. Купирование данного осложнения достигнуто сменными мазевыми повязками на рану до заживления ее вторичным натяжением.

Среди осложнений, возникших после проведенного лечения (табл. 2), преобладала тугопо-движность первого плюснефалангового сустава с болевым синдромом (7), анкилоз этого сустава (4) и асептический некроз головки первой плюсневой кости (1). Указанные осложнения были выявлены в сроки от 4 мес. до 3 лет после выписки из стационара и составили 9,1 % от общего числа оперированных стоп.

Рецидивы деформации наблюдался у четырех больных на пяти стопах (3,8 %).

Осложнения в области первого плюснефа-лангового сустава были обусловлены, с одной стороны, развитием патологического процесса (бурсит, артроз), с другой - как следствие неправильного выбора методики остеосинтеза. Эти осложнения выявлялись в разные сроки после завершения лечения (табл. 3)

Таблица 1

Структура общего числа осложнений, возникших при лечении hallux valgus методом чрескостного остеосинтеза.

|

ВИД ОСЛОЖНЕНИЯ |

Число пациентов с осложнениями |

% от общего числа пациентов (75) |

Число осложненных стоп |

% от общего числа оперированных стоп (132) |

|

Мягкотканные осложнения, |

8 |

10,6 |

8 |

6,1 |

|

Гнойное воспаление мягких тканей в области спиц |

6 |

8 |

6 |

4,5 |

|

Некроз в области п/опер. раны |

1 |

1.3 |

1 |

0,7 |

|

Трофическая рана |

1 |

1,3 |

1 |

0,7 |

|

Костные осложнения |

10 |

13,3 |

12 |

9,1 |

|

Ограничение движений в ПФС |

6 |

8 |

7 |

5,3 |

|

Анкилоз ПФС |

3 |

4 |

4 |

3,0 |

|

Асептический некроз ПФС, смещение фрагмента |

1 |

1,3 |

1 |

0,7 |

|

Рецидив деформации |

4 |

5,3 |

5 |

3,8 |

|

Итого |

22 |

29,2 % |

25 |

18,9 |

Таблица 2

Распределение осложнений по времени возникновения

|

Характер осложнений |

Число стоп |

% к итогу |

|

I. Осложнения, возникшие в процессе лечения |

8 |

6,1 |

|

воспаление мягких тканей в области спиц |

6 |

4,5 |

|

некроз в области п/опер. раны |

1 |

0,7 |

|

трофическая рана |

1 |

0,7 |

|

II. Осложнения, возникшие после лечения |

12 |

9,1 |

|

тугоподвижность плюснефалангового сустава |

7 |

5,3 |

|

анкилоз первого плюснефалангового сустава |

4 |

3,0 |

|

асептический некроз плюснефалангового сустава |

1 |

0,7 |

|

III. Рецидив деформации первого пальца стопы |

5 |

3,8 |

|

Всего стоп |

25 |

18,9 |

Таблица 3

Распределение осложнений в первом плюснефаланговом суставе в различные сроки наблюдений

|

Вид осложнения |

Сроки возникновения осложнений после снятия аппарата |

||

|

2-12 мес. |

13 до 24 мес. |

25 до 36 мес. |

|

|

Контрактура ПФС |

3 |

4 |

- |

|

Анкилоз ПФС |

- |

1 |

3 |

|

Асептический некроз головки плюсневой кости |

1 |

- |

- |

|

Итого: |

4 |

5 |

3 |

Среди основных причин возникновения ту-гоподвижности и анкилоза плюснефалангового сустава (ПФС), а также сопутствующего болевого синдрома у больных с первой и второй степенью деформации явилась необоснованная трансартикулярная фиксация спицами первого луча стопы, выполненная как элемент остеосинтеза, что привело в семи случаях к тугоподвиж-ности первого плюснефалангового сустава, в четырех – к анкилозу. В основном данное осложнение встречалось на начальных этапах применения метода чрескостного остеосинтеза при данной патологии и было обусловлено отсутствием клинической практики.

В дальнейшем трансартикулярная фиксация использовалась нами целенаправленно, но только при третьей степени деформации в случаях, когда на момент обращения пациента у него имелись выраженные необратимые изменения в суставе.

Предупреждением развития тугоподвижно-сти и анкилозирования сустава следует считать, исходя из нашего опыта, поддержание разгрузки в суставе в процессе фиксации с использованием экстраартикулярной фиксации сустава, затем ранняя разработка (ЛФК) первого плюснефа-лангового сустава, а также после демонтажа аппарата и проведение физиотерапевтических процедур. Контрольные периодические наблюдения за больными (по типу диспансерных) в течение трех лет.

Наряду с тугоподвижностью и анкилозиро-ванием первого плюснефалангового сустава у одного больного (одна стопа) через 3 месяца после снятия аппарата наступил асептический некроз головки первой плюсневой кости. Причиной послужила, по нашему мнению, дестабилизация внешних опор аппарата при полной нагрузке на оперированную стопу в раннем послеоперационном периоде. Это привело к смещению дистального фрагмента первой плюсневой кости, нарушению трофики суставной поверхности ее головки.

Профилактикой данного осложнения служит обеспечение стабильной фиксации остеотоми- рованных фрагментов первой плюсневой кости в ходе остеосинтеза и соблюдение режима нагрузки на оперированные конечности в послеоперационном периоде [2, 7].

Следствием допущенных ошибок в выборе методики лечения и в технике их выполнения мы считаем и рецидивы деформации первого пальца стопы у четырех больных. Из них у одного - при первой степени деформации, у трех (4 стопы) - при второй.

В одном случае (при третьей степени заболевания) неверно была выбрана методика, когда вместо двойной остеотомии первой плюсневой кости выполнена только остеотомия ее дистального метафиза с коррекцией положения первого пальца. Полной коррекции первого луча при этом не достигнуто, что и привело к развитию рецидива деформации через 6 месяцев.

У трех больных (4 стопы) рецидив деформации возник в результате технических ошибок, допущенных при выполнении остеосинтеза. Так, у одного больного с первой степенью деформации не выполнена, предусмотренная методикой лечения, аддуктотомия и артропластика первого плюснефалангового сустава. Это и привело к возврату первого пальца стопы в исход- ное положение за счет тяги m. adductor hallicis. У двух пациентов были допущены ошибки в проведении спиц и в установке опорных планок (без учета угла планируемой коррекции). Это привело к невозможности установки первой плюсневой кости в анатомически правильное положение и после демонтажа аппарата стало провоцирующим фактором развития рецидива.

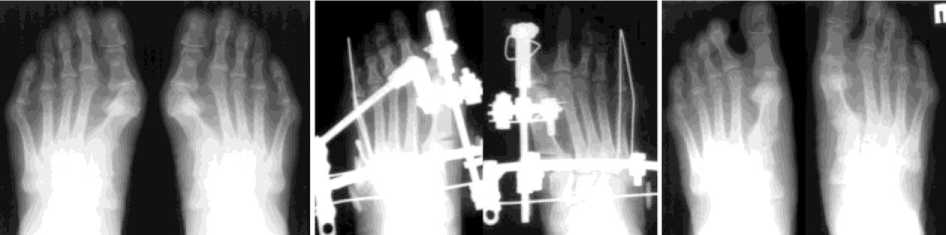

Клинический пример. Больная У., 47 лет (и/б № 46840), обратилась в клинику РНЦ «ВТО» по поводу вальгусной деформации первого пальца второй степени обеих стоп (рис. 1).

Операция: остеотомия плюсневых костей обеих стоп на уровне их проксимального и дистального метафизов; остеосинтез аппаратом внешней фиксации. При остеосинтезе нарушена технология, не достигнута коррекция деформации первой плюсневой кости. В результате, через два месяца произошел рецидив деформации и первого пальца. При повторной госпитализации произведено рассечение m. adductor hallicis и остеотомия проксимального метафиза первой плюсневой кости с целью устранения ее приведения.

Деформация первого пальца полностью устранена. Больная ходит с полной нагрузкой на конечности, результатом лечения довольна.

а б в

Рис. 1. Рентгенограммы стоп пациентки У.: а - рецидив деформации через 2 месяца после лечения; б - в процессе повторного лечения; в - через 3 мес. после повторного лечения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Выявленные осложнения воспалительного характера, как правило, легко устранимы непосредственно в ходе лечения. В то же время, ошибки, связанные с выбором методики лечения и техникой выполнения остеосинтеза, служат причиной возникновения осложнений, носящих, в ряде случаев, необратимый характер (рецидив деформации). Впоследствии использование методик управляемого чрескостного остеосинтеза в сочетании с вмешательством на мягких тканях привело к снижению рецидива деформации.

Результат использования экстраартикулярной фиксации способствовал тому, что развитие ту-гоподвижности и анкилоза в первом плюснефа-ланговом суставе в последние годы мы не наблюдали. Однако следует отметить, что всегда существует реальность возникновения данных осложнений при ошибке в выборе и несоблюдении методик оперативного лечения. Гарантией их предупреждения служат высокий профессионализм, соблюдение принципов чрескостного остеосинтеза и общемедицинской культуры ведения больных на всех этапах лечения.

В целом хорошие результаты лечения больных в ближайшие после лечения сроки (от двух месяцев до одного года) (106 стоп) отмечались в 64,1 % (68 стоп), удовлетворительные - в 30,1 % (32 стопы), и неудовлетворительные 5,6 % (6 стоп). При оценке результатов лечения 67 стоп в отдаленные сроки (свыше 1 года) хорошие результаты составили 49,2 % (33 стопы) удовлетворительные - 46,2 % (31 стопа), неудовлетворительные - 4,4 % (3 стопы).