Ошибки, осложнения и их профилактика при оперативном лечении вывиха надколенника

Автор: Буравцов П.П., Гореванов Э.А., Мурадисинов М.С.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2006 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются ошибки и осложнения при оперативном лечении вывиха надколенника различной степени тяжести у пациентов, лечившихся в РНЦ «ВТО» имени академика Г.А. Илизарова с 1970 по 2003 год. Доказано, что положительные результаты могут быть получены при соблюдении показаний к выбору метода операции в зависимости от степени тяжести вывиха надколенника и послеоперационного ведения больных.

Вывих надколенника, ошибки, осложнения, чрескостный остеосинтез аппаратом илизарова

Короткий адрес: https://sciup.org/142120910

IDR: 142120910

Текст научной статьи Ошибки, осложнения и их профилактика при оперативном лечении вывиха надколенника

В отечественной и зарубежной литературе авторы в основном описывают методы лечения вывиха надколенника и полученные результаты. При этом неудовлетворительные исходы можно отнести к ошибке выбора метода [3, 7, 1, 2, 4]. Мы не нашли работ с анализом неудачных исходов лечения из-за погрешностей технического исполнения операций. В зарубежной литературе

МАТЕРИАЛ

Наблюдались 33 пациента с вывихом 38 надколенников различной этиологии и степени тяжести, лечившихся с 1970 по 2003 год. Возраст пациентов был от шести до 44 лет. Вывих легкой степени был в 14 случаях, средней степени в - 11 случаях и в 13 - тяжелой степени. Степень тяжести вывиха определяли по М.В. Волкову [2]. По клиническому течению вывих в шести случаях рецидивирующий, в 11 постоянный и в 21 привычный. Дефицит пассивного разгибания в коленном суставе отмечен у 13 пациентов от 10° до 60°, а у пяти из них имелся задний подвывих голени. Впервые вывихи надколенников пациенты отмечали в возрасте от пяти до четырнадцати лет. Вывих у всех пациентов был латеральный. 14 пациентам до обращения в клинику были произведены 32 различ- нами найдены две работы, в которых упоминаются послеоперационные осложнения [5, 6]: это неврит малоберцового нерва, поверхностное воспаление раны, гемартроз. Цель нашей работы состояла в изучении ошибок и мерах профилактики послеоперационных осложнений при оперативном устранении вывиха надколенника у пациентов, лечившихся в РНЦ «ВТО».

И МЕТОДЫ ные операции по поводу анатомофункциональных изменений опорнодвигательной системы. У 13 пациентов было укорочение нижней конечности от одного до 13 сантиметров, которое они компенсировали подбивкой обуви, а один пациент пользовался ортезом. Семь человек ходили с тростью. Они не могли бегать, прыгать, быстро ходить, периодически падали, походка была неуверенная, осторожная. Угол ложа надколенника был в пределах 138-165°. Особенностей формы надколенника не выявлено. При вывихе тяжелой и средней степени тяжести имелась латерализация места прикрепления собственной связки надколенника к бугристости большеберцовой кости. При обследовании применялись клинический и рентгенологический методы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При привычном и рецидивирующем вывихе надколенника легкой и средней степени без ла-терализации собственной связки надколенника применяли миофасциопластический метод, заключающийся в рассечении фиброзной капсулы и сухожильно-связочного аппарата снаружи надколенника и укреплении аналогичных структур с медиальной стороны дублированием выкроенных из сухожильно-связочного аппарата и фиброзной капсулы коленного сустава лоскутов.

При вывихе надколенника легкой и средней степени без латерализации собственной связки при наличии наружной торсии бедра, вальгусной, варусной деформации и сгибательной контрактуры коленного сустава не более 150° осуществляли корригирующие остеотомии в сочетании с миофасциопластическими операциями с одновременным устранением деформаций и вывиха надколенника.

При лечении пациентов с вывихом надколенника средней и тяжелой степени мы применяли способ реконструкции разгибательного аппарата коленного сустава, заключающийся в рассечении сухожильно-связочного аппарата, фиброзной капсулы коленного сустава латерально от надколенника со смещением наружной широкой и прямой мышц медиально, не разделяя их друг от друга и не отсекая сухожилие наружной широкой мышцы от сухожилия прямой. Собственную связку перемещали медиально до соосности с правильной осью конечности. Сухожильносвязочный аппарат и фиброзную капсулу медиально от надколенника рассекали вдоль и сшивали, дублируя лоскуты. Пациентам, имевшим помимо вывиха надколенника сгибательную контрактуру коленного сустава, ее предварительно устраняли с помощью аппарата Илизарова, а затем устраняли вывих надколенника. После операции для фиксации коленного сустава применяли гипсовые повязки и компоновки аппарата Илизарова.

Ошибки, допущенные нами, следует разделить на три группы: тактические, ошибки послеоперационного ведения больных и ошибки выбора способа фиксации коленного сустава после операции.

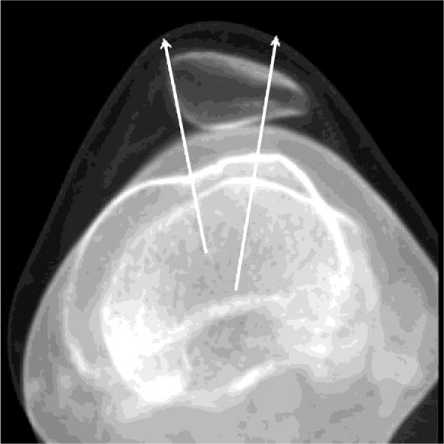

К тактической ошибке следует отнести неправильный выбор метода лечения. Больной с вывихом надколенника средней степени тяжести врождённой этиологии был применен метод, заключающийся в рассечении сухожильносвязочного аппарата по латеральному краю надколенника и укреплении его с медиальной стороны дублированием краев. Расположение места прикрепления собственной связки было латеральнее, чем в норме (рис. 1). После лечения надколенник при сгибании располагался в межмыщелковой ямке, но его медиальный край при этом отклонялся латерально в сагиттальной плоскости на 25°.

Рис. 1. Томограмма больной У. (ист. бол. № 38925) на уровне мыщелков бедра до операции с латерали-зацией собственной связки надколенника

К тактической ошибке следует отнести нарушение последовательности операций. Больной с вывихом надколенника тяжелой степени, сгибательной контрактурой и вальгусной деформацией коленного сустава выполнили реконструктивную операцию на разгибательном аппарате с перемещением собственной связки надколенника медиально для устранения вывиха надколенника. А на этапе лечения произвели надмыщелковую остеотомию бедренной кости, подмыщелковую остеотомию большеберцовой кости и остеотомию малоберцовой кости в нижней трети голени для коррекции оси конечности. После лечения при сгибании в коленном суставе надколенник смещался на переднюю поверхность наружного мыщелка бедра, не выходя за его пределы.

Ошибкой послеоперационного ведения следует считать начало разработки коленного сустава позднее седьмых суток после операции. Длительная фиксация неблагоприятна для хряща сустава, а также увеличивает время восстановления функции сустава. Больным, начавшим разработку коленного на третьи-шестые сутки для восстановления функции коленного сустава потребовался 38,6±2,51 дня, при начале разработки на 18-е сутки 97±37 дня, а на 23-и сутки 166,3±25,6 дня после операции.

Ошибкой выбора способа фиксации коленного сустава мы считаем применение для фиксации коленного сустава после операции гипсо- вых повязок, не позволяющих начинать раннюю разработку коленного сустава, применять массаж и электростимуляцию четырехглавой мышцы, сокращающих реабилитационный период.

Осложнения были у пациентов с вывихами тяжелой степени. В трёх случаях это было воспаление мягких тканей вокруг спиц у пациентов, которым предварительно устраняли сгибательную контрактуру, задний подвывих в коленном суставе. Воспаление возникло вокруг спиц в дистальной трети бедра, ему предшествовало прорезывание спицами мягких тканей при истощении резерва их растяжимости перед завершением устранения вышеуказанных деформаций. Воспаление ликвидировали инфильтрацией мягких тканей вокруг спиц раствором антибиотиков с учетом результатов посева микрофлоры на чувствительность к ним. Удаления спиц не потребовалось. Нагноение гематомы произошло у одной пациентки и потребовало дополнительного лечения. Дренирование послеоперационной раны осуществляли полихлорвиниловой трубкой, которая на вторые сутки затромбировалась сгустками крови. На фоне послеоперационного отека гематома объемом четыре-пять миллилитра не была вовремя замечена и удалена. Это осложнение на резуль- тат лечения вывиха надколенника не повлияло, но увеличило время пребывания в стационаре. Поверхностное воспаление по линии швов было замечено своевременно, проведен курс антибиотикотерапии, воспаление было ликвидировано. Из всех перечисленных осложнений ни одно не ухудшило конечный результат лечения. Вывих надколенника был устранен, рецидивов не было.

Во избежание ошибок и осложнений необходимо установление точного диагноза, отражающего клиническую форму, степень тяжести вывиха надколенника и выбор соответствующего метода лечения. С целью предупреждения воспаления мягких тканей вокруг спиц их следует проводить с учетом плотности кости на малых оборотах с частыми остановками. Во время операции необходим тщательный гемостаз и бережное обращение с тканями. Для предупреждения скопления раневого отделяемого необходимо применение активного дренирования. При проявлении признаков воспаления мягких тканей вокруг спиц или по линии швов следует проводить антибиотикотерапию с учетом чувствительности микрофлоры к антибиотикам. Как правило, эти меры позволяют избежать осложнений.