Основной мотив - интерес к делу, которым занят

Автор: Божков Олег Борисович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социально-экономические исследования

Статья в выпуске: 5, 2019 года.

Бесплатный доступ

Текст построен на материалах социологических экспедиций по деревням и селам Северо-Запада РФ. Первый тур экспедиций проходил в 2005-2008 годах, второй - в 2018-2019 гг. Основное изменение, которое мы отметили в ходе второго тура экспедиций по старым адресам, состоит в том, что сегодняшние успешные фермеры - люди, которым интересна их работа. В середине 2000-х годов наиболее успешными были сельские предприниматели, которые умели выстроить свои отношения с руководством районов и/или области. Нынешних предпри нимателей отличает готовность и способность учиться и осваивать на хорошем уровне новые профессии, решать новые задачи. Они реально способствуют развитию сельских территорий.

Глубокие интервью, фермеры, интерес к работе, независимость, сельские предприниматели, биография

Короткий адрес: https://sciup.org/142224023

IDR: 142224023

Текст научной статьи Основной мотив - интерес к делу, которым занят

Отличительные черты коллектива, который в течение многих лет возглавлял Владимир Александрович Ядов, в методологическом плане — внимание к методам, обеспечивающим надежную и достоверную информацию; а в плане содержательном — интерес к мотивам трудовой деятельности.

Исследовательские проекты, о которых здесь пойдет речь, были посвящены совсем

Таблица 1. Распространенность различных практик взаимодействия власти и бизнеса на селе (2005-2008 гг.)

другой тематике: нас, прежде всего, интересовало становление нового для России слоя населения — сельских предпринимателей (фермеров), их взаимоотношений с другими сельчанами и с разными уровнями власти. Тем не менее, с самого начала наших сельских экспедиций, мы вышли на проблемы мотивации труда.

Начало фермерского движения пришлось на конец 1980-х — начало 1990-х годов. Во многих местах фермерам (особенно пришлым) вредили, вплоть до поджогов хозяйственных построек, потравы скота и т.п. В зоне наших исследований такого, к счастью, не наблюдалось.

Период 2005-2008 годов характеризовался быстрой сменой «правил игры» в отношении сельского предпринимательства. Не очень понятное, переименование хозяйств: колхозы становились СПК, ООО, Товариществами на вере и т.п. Хотя для этого и находили неко- торые оправдания и объяснения. Нам тогда показалось, что начался процесс становления нового социального слоя в социальной структуре российского общества — сельских предпринимателей.

Опыт типологии практик взаимодействия власти и сельских предпринимателей

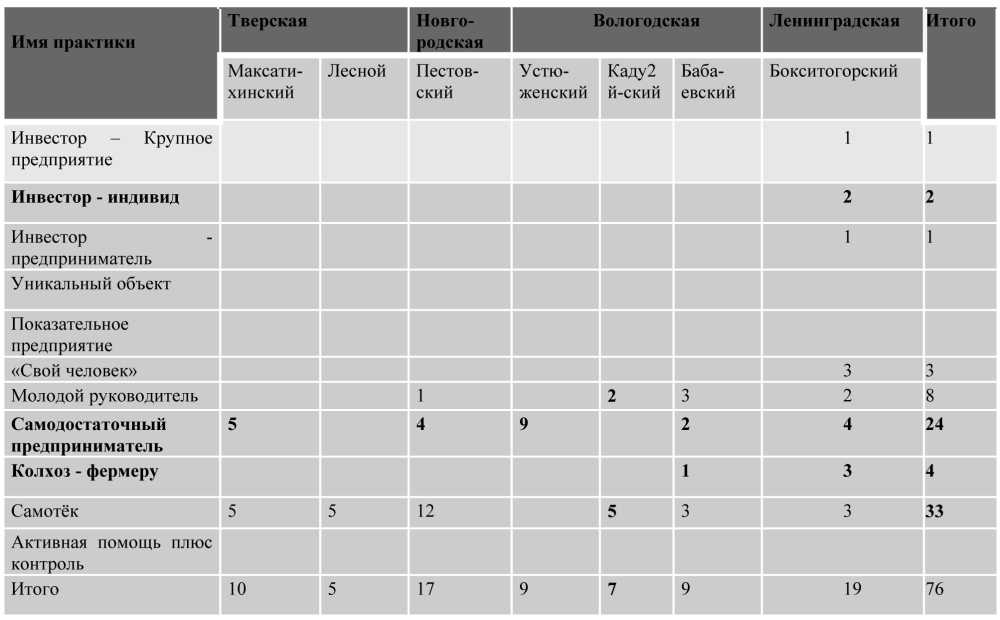

В 2008 — 2009 годах, когда основной массив первичной информации по сельским проектам был уже собран и в первом приближении проанализирован, мы попытались построить типологию сельских предпринимателей по характеру отношения к ним местных структур власти (см. таблицы 1 и 2).

Приведем описания некоторых типов, выделенных нами по материалам первого тура экспедиций (20052008 гг.). Именно эти типы нам представлялись тогда наиболее перспективными.

«Инвестор — индивид

В качестве такого инвестора, как правило, выступает самостоятельный предприниматель, независимый от руководства района. Его ориентация на сельское хозяйство это реализация определенной внутренней установки: от желания спасти умирающее предприятие до понимания личной выгоды инвестирования в сельскохозяйственное производство. Эта ситуация — везение для ме-

Таблица 2. Распространенность различных практик взаимодействия власти и бизнеса на селе (2018-2019 гг.)

стной власти, но и большой недостаток, т.к. у неё нет почти никаких рычагов влияния на такого инвестора.

Инвестор-предприниматель

Это успешный многопрофильный средний или мелкий предприниматель, чаще всего владелец пилорамы, магазина и т.п. объектов. Он существенно зависим от местной власти, как на селе, так и в городе. Ему «предлагается» стать руководителем с/х предприятия, в которое он вынужден вливать инвестиции — доходы от своей многопрофильной деятельности, и не в состоянии отказаться от разорительной нагрузки, чтобы не испортить отношения с руководством района, и соответственно, не поставить под удар свое основное предприятие. Данный случай выгоден для местной власти, поскольку можно рапортовать, что для умирающего предприятия нашли инвестора.

Правда, такой инвестор не всегда способен создать условия для развития «подвешенного» на него предприятия.

«Самодостаточный предприниматель

Самый неудобный для местной власти случай. Но это оптимальный вариант для сохранения и развития не только с/х производства, но и территории. Такой предприниматель, как правило, независим от районного руководства, ведет прибыльное производство даже в условиях отсутствия помощи и дотаций со стороны района/области. Собственно, именно такие хозяйства являются опорой экономики района, у них высокие производственные показатели, они самостоятельно решают все возникающие проблемы. Чаще всего подобное положение дел — наследие разумной производственной политики самих руководителей предприятий в сложные годы реформ, возможно хорошая производственная база прошлых лет, и самое главное — эффективное текущее руководство».

«Молодой руководитель

Возрастной состав руководящих кадров достаточно важный отчетный показатель успешности рабо- ты района, поэтому почти все руководители районов занимаются поиском «молодежи» для тех сельхозпредприятий, где предыдущий председатель (директор) собрался на пенсию или совершенно не справляется с ситуацией. Большинство из молодых не обладают ни достаточной квалификацией, ни опытом руководящей работы, и самостоятельно, без постоянной помощи и поддержки района не в состоянии грамотно управлять, тем более, что многие хозяйства к данному моменту уже давно находятся в кризисе. Там, где молодому руководителю поддержки нет, предприятие скатывается на уровень самотека, и будущее его незавидно — постоянное бегство от долгов, с перспективой банкротства. Но там, где район пестует выбранных им руководителей, стоит только удивляться размерам оказываемой помощи, которую не получают другие предприятия»3.

В таблице 2 мы сохранили название этого типа, хотя содержание его нынче в корне изменилось. Теперь сюда отнесены действительно молодые предприниматели, но местная власть не оказывает им нынче практической помощи. Теперь эту функцию выполняют гранты для начинающих фермеров преимущественно из областного бюджета, реже — из районного.

Обратим внимание на самые существенные моменты. Во-первых, почти по всем районам — пусть не намного — сократилось общее число сельских предпринимателей. Исключение (по большому счету) — Бокситогорский район, здесь количество фермеров выросло более, чем в 6 раз. Во-вторых, в 2,2 раза увеличилось число сельских предпринимателей, пущенных местной властью на «самотек». Иными словами, местные власти здесь просто самоустранились: выживут — хорошо; не выживут — ну и бог с ними. В-третьих, почти в полтора раза возросло число самодостаточных предпринимателей, как правило, вполне успешных по многим параметрам.

В чем же залог их успеха?

Прежде чем ответить на этот вопрос, вернемся к таблицам 1 и 2. В целом картина развития сельского предпринимательства в семи обследованных районах отнюдь не радует. Ведь 43% пущенных «на самотек» предпринимателей (вне зависимости от их формального статуса) фактически выживают или просто «доживают до пенсии». Есть некоторая надежда, что 8 молодых фермеров, в конце концов, выживут, а может быть и станут успешными, если поймут, что необходимо ориентироваться на развитие, а не на выживание.

Самодостаточных фермеров отличает их трудовая мотивация и, прежде всего, интерес к тому делу, которым они заняты, которому посвящают свою жизнь. Если в 2005-2008 годах даже относительно успешные фермеры жаловались на отсутствие поддержки со стороны государства, то сегодня они говорят: «Не надо нам денег от государства, пусть не мешает, не меняет «правила игры» так часто. Конечно, деньги важны, мы их сами заработаем». И ведь зарабатывают. При этом именно они реально способствуют развитию сельских территорий: восстанавливают дороги, возвращают в оборот земли сельхоз назначения, благоустраивают жизнь на селе. Они не скрывают, что делают это для себя, для своей семьи. Дома успешных фермеров заметно выделяются на общем фоне. Прежде всего, условия их жизни практически не отличаются от городских: в их домах есть холодная и горячая вода, нормальная канализация, они не зависят от перепадов (а то и отключения) электроснабжения, обеспечены мобильной связью и интернетом.

Стоит привести небольшой фрагмент из публикации об Устюженских фермерах, создавших в 2009 году потребительский снабженческо-сбытовой кооператив:

«А помнится, в первые годы реформирования сельского хозяйства жителей стращали: колхоз развалится, как будете решать социальные проблемы? Оказалось, как сейчас не без улыбки вспоминают фермеры, что их можно решать, и достаточно успешно! Потому что фермер от своей земли никуда не сбежит. Ему здесь детей растить и учить, внуков, и он будет стараться это делать так, чтобы в родном селе были и вода, и газ, и работала школа. Можно привести множество примеров, когда фермеры восстанавливали хутора, заброшенные сёла, сельские храмы.

Так и кооператив «Устюженский картофель» своими силами и при некоторой финансовой поддержке правительства области в свое время отремонтировал крышу Никольской средней школы и возродил физкультурно-оздоровительный комплекс. Ведь никто так не заинтересован в развитии инфраструктуры своей деревни, как люди, живущие в ней» [2].

Три портрета, три кейса

Кейс первый.

Надежда Николаевна — частный предприниматель (Тверская область) — родом из поселка Фабрика на окраине Максатихи рассказывает, как она начинала:

«… пришла вот в эту деревню (Любятино), и мне она понравилась. Тут ни одного жилого дома не было. И я здесь стала жить. <…> Куриц, овец дала мамка мне семь штук и барана. Вот у нас тут ни заборов, ничего не было. Ну, вот, и двор, дом купили вон там, … и крыши не было на дворе. Мы покрыли там это, рваная крыша была. Мы кое-как покрыли, туда всех запихала, и с этого начали жить. Пруд вычистили, дорогу сделали, колодец сделали. И родственники приехали на

Фабрику ко мне, а меня там нету. А тут дорога строилась как раз, вот дорогу тут кувыркали так, что было не проехать.... Я стою, корову пасу в поле — они идут лесом. Где-то машину оставили и идут с леса. Им тоже здесь понравилось, и мы стали все вместе тут работать. Тогда денег не было ни у кого ни копейки. Найти дядю, и это... да, как бы сказать, советское воспитание у нас было, не российское, советское, и мы вот своими руками и сено косили, и колодец выкопали сами».

Интервьюер: И основной профиль вашего хозяйства?

Н.Н.: Овцы. У меня это, я больная по овцам. Я это с детства, выросла с овцами, я понимаю, что делать с ними прямо с завязанными глазами, на уровне интуиции. Остальное так, между делом.

Интервьюер: А между делом что еще?

Н.Н.: Так, а что, не знаю, что между делом, всякие дела.

Интервьюер: Ну, вот, столовая, то есть, вы там реализуете свою продукцию?

Н.Н.: Да, баранина-то у нас идет туда, и не успеваем выращивать еще мясо, не успеваем выращивать.

Естественно, она столкнулась с общей для всех местных фермеров проблемой сбыта продукции. И решила её самостоятельно — открыла столовую в Макса-тихе. Мы регулярно питались там: чисто, не дорого и очень вкусно.

Интервьюер: Вы какие-то гранты получали?

Н.Н.: Никогда. Мне даже кредит не дадут.

Интервьюер: А почему?

Н.Н.: Не знаю. Не умею просить.

Интервьюер: А субсидиями пользуетесь?

Н.Н.: Нет, никогда. Никогда в жизни. А я один год ходила-ходила, что-то у меня то одной подписи не было, то другой подписи не было. До нового года дотянули, а потом сказали, а денег больше нет. На второй год там был еще у нас этот, проект сельского хозяйства было. Мне говорят, вот будет там субсидия или грант, надо вот такие документа собрать, такие. Я говорю, а сколько будет денег? Они мне говорят, тридцать шесть тысяч. Я говорю, нет, не хочу я за тридцать шесть тысяч, мне время свое дороже … Я тридцать шесть тысяч заработаю за это время, пока к вам хожу.

Надежда Николаевна предпочитает вообще не связываться с государством, хотя регулярно отчитывается перед управлением сельского хозяйства. Ей, конечно, приходилось общаться с главами района и их заместителями (а их на её веку сменилось не менее пяти) по разным вопросам: аренды помещения, например, для организации столовой; по оформлению земли в аренду и в собственность и т.п.

Н.Н.: А откуда они знают, что на местах творится. Приехал глава администрации ко мне, это был Елиферов, у нас такой человек был. Он приехал, я столовую открыла. Они там бегают по столовой, он мне, пришел обедать и говорит, мы к вам приедем, Надежда Николаевна. Я говорю, у меня сейчас времени нет. И тогда еще Солдатихин заместитель у него, кажется, вот. А потом я побегала-побегала, а они еще едят. Ой, нет, поехали сразу, а то вы приедете ко мне и скажете, что я подготовилась. Поехали сразу. Приехал Солдатихин ко мне, это было, ну, когда Елиферов последние года работал, предпоследний год Елиферов работал. А Солдатихин знаете что мне сказал? «А я не знал, что тут такое хозяйство есть. Это заместитель главы районной администрации.

Московские родственники, очарованные красотой места, помогли построить гостиничный комплекс, которым теперь занимаются дочь и зять Надежды Николаевны, организуют свадьбы, детские праздники.

Одна печаль у Надежды Николаевны — ни зять, ни внуки ни за что не хотят заниматься сельским хозяйством.

Кейс второй.

Валерий Иванович — фермер-рыбовод, дер. Климово Бокситогорского района Ленинградской области. С ним мы познакомились в 2008 году. Когда ему было 44 года, сейчас — 54. Валерий окончил институт права и экономики, работал в совхозе. Женился в конце 1990х, прошел обычный для местных предпринимателей путь: молоко, затем извоз. Кто-то двигался чуть иначе: молоко, лес, извоз. В 2006 занялся рыбоводством. Правда, тогда его хозяйство располагалось на озере Белом. Когда занялся этой темой, послал жену (учителя начальных классов школы) на курсы бухгалтеров. Теперь она ведет бухгалтерию КФХ. У них двое детей: сын и дочь. Оба получили высшее образование и работают в таможне в Петербурге.

На озере Белом Валерий пытался совместить рыбоводство и экологический туризм. Оказалось — это не совместимо. Рыба не любит шума и движухи.

Теперь взял в аренду несколько участков реки у деревни Климово. Чтобы обеспечить круглогодичный цикл производства, взял в аренду землю и построил зимние бассейны с подогревом проточной воды.

Одну из самых острых предпринимательских проблем — сбыт продукции за реальные деньги и без задержек выплат — Валерий решил. Решил и кадровую проблему: нашел квалифицированного рыбовода. Но и самому пришлось погрузиться в интернет и там самостоятельно освоить не только азы рыбоводства. Понятно, что без живого интереса к этому делу, ничего бы не получилось.

Кейс третий.

Андрей Николаевич, родился в 1976 году в Ленинграде. Школу окончил в Пикалёво.

Впрочем, предоставим слово нашему герою:

А.Н.: Я учился по направлению от объединения «Глинозем». А сельским хозяйством мы начали заниматься с рыбы.

И.: А как вы дошли до самой идеи заняться рыбой?

А.Н.: Мы понимали, что нужно энергию куда-то реализовывать…

И.: Это когда уже предприятия здесь стали переживать тяжёлые годы, да?

А.Н.: Да.

Друг А.Н.: Но, кроме чисто бизнес-идей, была ещё идея… Ну, типа интереса (выделено мной — О.Б.) .

А.Н.: Ну, это всё равно для души больше, чем… Хотя я не могу сказать, что всё это убыточно и ничего нет… Просто люди же в разных условиях начинают что-то делать. И у одного человека, допустим, одна ситуация, и он через одну призму смотрит на всё, а у другого человека ситуация другая. Я считаю, что эти деньги, которые сейчас, гранты так называемые, которые правительство области даёт людям, конечно, они помогут... Но проблема в том, что люди не умеют работать, они будут учиться, они будут совершать ошибки. Если человек… Это я уже не говорю про то, что есть непорядочные люди, которые с самого начала не планируют ничего, они думают, что они возьмут деньги и потом они ничего не сделают. Потому что если у человека нет опыта, ему хоть рубль, хоть миллион, потеряет что одно, что другое. Что у нас и произошло, к сожалению, при развале Советского Союза, потому что люди были не готовы.

И.: Ну, вот, Андрей, с чего вы начинали всё-таки?

Р.: Я могу сказать, что администрация района в этом плане очень сильно помогает.

И.: И Мухин?

Р.: Да, аппарат Сергея Флегмонтовича4. То есть он заинтересован в том, чтобы жизнь здесь продолжалась. Если не умирать, то хотя бы как-то развиваться. Потому что если бы со стороны не было поддержки, мы бы никогда в жизни не получили никаких аренд на 49 лет этих водоёмов. Это первое. Второе… Опять же, когда мы начинали заниматься, у нас же не было знаний. Валерий Иванович5 первый начал. Мы приехали к нему: «Он говорит: «Давайте, я вам это подскажу, это подскажу…» В общем, с открытым сердцем. Я о нём всегда, при каждом удобном случае говорю, что он у нас куратором был и, если бы не его помощь, то неизвестно, как бы было… Потому что когда приезжаешь в ГосНИОРХ, и тебе заведующий кафедрой микробиологии говорит: «Это так, это так…» Но в глазах ты читаешь: «Ну, вот, зачем тебе это надо?». Потому что люди всю жизнь этому отдали, и, естественно... А чтобы извлечь экономическую прибыль какую-то, для этого нужна большая сила воли, чтобы это… Это должно сниться ночью, … Я уже не говорю про экономическую составляющую. В итоге, что я могу сказать… У нас в районе есть участки, где можно эффективно заниматься рыборазведением. Но, к сожалению, у нас всё равно цепочка разорвана. Потому что все, кто начинал экспериментировать с кормами, как правило, заканчивали этим заниматься... Это то, что касается аквакультуры. С животноводством ситуация вроде бы проще, потому что есть много земли. Но в землю нужно вкладывать труд и деньги, а если у тебя нет гарантии того, что ты это сделаешь и воспользуешься потом плодами, то, естественно ты этого не будешь делать. То есть замкнутый круг. Сейчас вроде идёт обсуждение о том, что всё, что не используется, будут отдавать тем, кто будет заниматься, законопроект этот сделают… Но пока я могу сказать, что по оформлению земли ситуация очень сложная. То есть это уже вопрос администрации или палаты… Потому что земли много, то есть она есть, а по факту её нет.

В соответствие с декларациями «Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года», которая была утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года N 151-р. Наш респондент пытается не замыкаться на одном виде деятельности. И про земельную проблему он заговорил неспроста, ибо кроме рыбоводства, решил заняться и животноводством.

И.: Про ферму…

Р.: … Порода у нас мясная английская, герефорд. Покупали мы животных у наших партнёров из Вологодской области. Они, в свою очередь, привозили скот из Америки и из Финляндии. У нас небольшое поголовье. <…> В районе ста голов. Мы сейчас не планиру- ем расширяться, потому что мы занимаемся именно наработкой опыта и восстановлением инфраструктуры. И, соответственно, у нас нет кормовой базы, чтобы можно было...

И.: С землёй какие у вас есть проблемы по ферме?

Р.: … То есть мы пока на птичьих правах, потому что кроме нас ей пользоваться никто не будет, и взять её в аренду у администрации мы тоже не можем, потому что администрации она не принадлежит.

И.: То есть это частные земельные паи, да?

Друг А.Н.: Нет, земля выкуплена. Паи были выкуплены у предпринимателей, у, скажем так, предприимчивых людей, которые не занимаются хозяйством, ничем не хотят. Просто они вложили деньги, чтобы потом получить эти деньги и ещё какие-то деньги. Поэтому они сейчас находятся в таком состоянии, земли, что они стоят, ими не пользуются, они потихоньку зарастают… Ну, и держат определённую сумму, вернее хотят получить за эти земли определённую сумму, которая пока тем, кто хочет этим заниматься, не очень-то посильна.

Р.: Это первая составляющая. Вторая составляющая — та земля, которая вообще никому не принадлежит. То есть она принадлежит бывшим этим совхозам, которых в природе нет. Но и администрация не может эту землю дать, потому что она ей тоже не принадлежит.

И.: Кому же она принадлежит?

Р.: … То есть выделили пай… Крестьяне, работники совхоза этот пай вложили в уставной… В устав, как уставные доходы нового предприятия. И зарегистрировали какие-то ЗАО, и так далее… То есть, они вошли туда в долевом участии, в эти ЗАО. … они теперь стали собственностью этого ЗАО, то есть юридического лица. Уже к этим паям сами колхозники никакого отношения не имеют. Но почему-то… Вот, допустим, в 91-м, 92-м они это всё сдали, зарегистрировали. Но в 93-м году, скажем, почему-то администрация района эти паи регистрирует как собственность этих работников. И потом, когда образовалась регпалата в 97-м году, эти все документы о собственности передали в регпалату. И сейчас регпалата говорит: «Извините, мы ничего не можем сделать, — мы тут, да, попробовали судиться, — потому что есть собственник.

И.: Но пайщик даже не знает, что у него эта земля есть.

Р.: Да, это одно. Но суд-то местный говорит: «А вы нам предоставьте по этим пайщикам, где они зарегистрированы, где они находятся, и т.д. А сейчас часть пайщиков этих вообще куда-то уехали, их ни адресов, ничего не установить, часть умерли. И вот, такой замкнутый круг…

Короткое резюме

Как видим, проблем много, и все-таки ситуация вовсе не безнадежна, пока такие люди в земле российской есть.

Список литературы Основной мотив - интерес к делу, которым занят

- Бoжкoв О.Б., Игнатова С.Н. Региональные практики взаимoдeйcтвия бизнeca и власти (на примере Сeвepo-Зaпaдa РФ) // Kpecтьяноведение. 2017. Том 2. №1. С.115-130.

- Ю. Макшн, А. Беллина. Hикoльcкий фeнoмeн // Мeжpeгиoнальный инфopмaциoннo-aнaлитичecкий журнал для пpoфeccиoнaлoв aгpoбизнeca "Картофельная cиcтeмa", № 1, 2012. Элeктpoнный pecypc: http://www.potatosystem.ru/nikolskiy-fenomen