Основные факторы неблагоприятного воздействия на окружающую среду деятельности калийного производства и способы ее защиты

Автор: Высоцкая Н.А., Пискун Е.В.

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Рубрика: Технологическая безопасность в минерально-сырьевом комплексе и охрана окружающей среды

Статья в выпуске: 3, 2019 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время неблагоприятным фактором для окружающей среды в Солигорском горнопромышленном районе является влияние подземных горных работ на рельеф и ландшафтную обстановку. Отмечено, что подтопление и заболачивание на подрабатываемой территории шахтных полей калийных рудников связано со специфическими природными условиями района. Известно, что глинисто-солевые шламы складируют в шламохранилищах. С целью предотвращения фильтрации рассолов и диффузионного проникновения солей в подстилающие грунты и грунтовые воды и недопущения тем самым засоления геологической среды в районах размещения солеотвалов и на откосах ограждающих дамб устраивается противофильтрационный экран. Отмечено, что в последние годы на рудоуправлениях ОАО «Беларуськалий» широко используется технология высотного складирования твердых отходов, что позволяет сократить площади, занимаемые под солеотвалы. В целях предотвращения и ликвидации избыточных рассолов в ОАО «Беларуськалий» внедрен способ биологической рекультивации отработанных шламохранилищ, что предусматривает создание растительного покрова на поверхности почвенно-грунтового слоя и условий для его самовосстановления...

Шламохранилище, горнопромышленный район, грунтовые воды, избыточный рассол, степень загрязнения, подземные воды, глинисто-солевой экран

Короткий адрес: https://sciup.org/140246551

IDR: 140246551 | DOI: 10.17073/2500-0632-2019-3-172-180

Текст научной статьи Основные факторы неблагоприятного воздействия на окружающую среду деятельности калийного производства и способы ее защиты

В настоящее время Беларусь входит в первую пятерку калийпроизводящих стран мира. Темпы горнопромышленного освоения Старобинского месторождения калийных солей негативно сказались на естественной природной обстановке этого региона. Подземная добыча сильвинитовой руды на Ста-робинском месторождении ведется механизированным способом на втором и третьем (частично на первом) промышленных горизонтах на глубинах 400…500 м и 600…1000 м соответственно.

Наличие больших мощностей калийного производства в Солигорском районе с его огромными объемами отходов обусловливает необходимость детального исследования динамики качества грунтовых и межпластовых вод. В зависимости от концентрации веществ техногенного происхождения и санитарных норм, принятых для питьевых вод, на территории района выделены участки с низкой, средней, периодически высокой, высокой и катастрофически высокой степенью загрязнения грунтовых вод [1].

Оседание земной поверхности и изменение уровневого режима грунтовых вод. Весьма неблагоприятным фактором для окружающей среды в Солигорском горнопромышленном районе является влияние подземных горных работ на рельеф и ландшафтную обстановку района вследствие оседания и деформации земной поверхности.

Оседание поверхности земли над отработанными горными выработками, начинаю- щееся через 1…2 года после выемки полезного ископаемого, достигает конечной величины 3,5…4,5 м при отработке двух калийных горизонтов.

Интенсивность процесса сдвижения земной поверхности зависит от применяемых систем разработки, глубины ведения горных работ и порядка отработки пластов. Подтопление и заболачивание на подрабатываемой территории шахтных полей калийных рудников связано также со специфичными природными условиями района [2, 3].

Зона затопления образуется на наиболее пониженных в рельефе участках [4, 5]. В пределах месторождения к ней относятся прибрежная зона водохранилища, долины рек Рутки и Сивельги и южная часть шахтного поля 4-го рудоуправления (РУ). Затопление земель здесь возможно главным образом грунтовыми и речными водами.

К зоне заболачивания относится часть подрабатываемой территории с переходными формами рельефа, сложенная водопроницаемыми отложениями и характеризующаяся глубиной залегания грунтовых вод, превышающей амплитуду оседания на 0,1…0,2 м [6]. По сравнению с первой вредное влияние горных разработок здесь проявляется в меньшей степени и заключается только в заболачивании местности.

Зона подтопления охватывает более возвышенные участки, в пределах которых глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется в пределах 1,0…2,0 м выше амплитуды оседания. Вредное влияние горных раз-

MINING SCIENCE AND TECHNOLOGY работок в ней проявляется еще в меньшей степени и заключается лишь в подтоплении фундаментов и подвальных помещений зданий и сооружений.

Шламохранилища. На калийных предприятиях существует шламовое хозяйство – комплекс сооружений и оборудования, предназначенный для гидравлического транспортирования шламовых отходов к месту их складирования и хранения, гидравлической укладки шламовых отходов и оборотного водоснабжения обогатительной фабрики. В комплекс сооружений входят и шламохра-нилища [7].

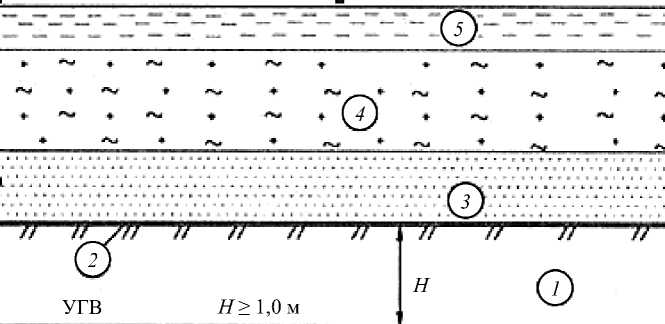

Глинисто-солевые шламы складируют в шламохранилищах. С целью предотвращения фильтрации рассолов и диффузионного проникновения солей в подстилающие грунты и грунтовые воды и недопущение тем самым засоления геологической среды в районах размещения солеотвалов и на откосах ограждающих дамб устраивается противофильтра-ционный экран [8].

Наибольшее распространение при сооружении шламохранилищ в ОАО «Беларуськалий» получило применение двухслой- ного противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки, стабилизированной сажей, с защитным слоем из местного сыпучего (суглинистого) грунта толщиной 0,5 м (0,8 м для дамб) с закладкой днища шламо-хранилища на 1,0 м и более выше зеркала грунтовых вод, определенного с учетом максимальной амплитуды оседания земной поверхности на конец процесса сдвижения. При этом пленка укладывается непосредственно на спланированную и укатанную поверхность основания шламохранилищ и верховые откосы ограждающих дамб, сложенных естественными песчаными или супесчаными грунтами. Отметка заложения проти-вофильтрационного экрана в основание шла-мохранилища по отношению к уровню грунтовых вод нормативами не регламентируется. В каждом конкретном случае она определяется, исходя из геолого-гидрогеологических условий участка строительства и инженерногеологических свойств слагающих его пород, но, как правило, отметка верха пленочного экрана не менее чем 1,0 м выше зеркала грунтовых вод (рис. 1) [9].

Рис. 1. Противофильтрационный экран, устраиваемый в основании шламохранилищ на ОАО «Беларуськалий»:

1 – подстилающие уплотненные (укатанные) супесчаные (суглинистые) грунты; 2 – стабилизированная сажей полиэтиленовая пленка; 3 – защитный слой из местного супесчаного (суглинистого) грунта толщиной 0,5 м; 4 – шламовые грунты (твердая фаза, выпавшая в осадок из глинисто-солевых шламов); 5 – осветленные рассолы

Fig. 1. Impervious screen arranged in the base of salt tailings piles at JSC Belaruskali:

1 – underlying compacted (rolled) sandy loamy soils; 2 – polyethylene film stabilized with black; 3 – protective layer of local sandy loam soil 0.5 m thick; 4 – sludge soils (solid phase precipitated from clay-salt sludge); 5 – clarified brines

MINING SCIENCE AND TECHNOLOGY

Загрязнение атмосферного воздуха. Хранящиеся на поверхности земли солевые отходы подвергаются агрессивному выщелачивающему воздействию атмосферных осадков, выпадающих на незащищенную поверхность солеотвалов и шламохранилищ с образованием избыточных рассолов на пределе насыщения солями с минерализацией до 340^350 г/л. Годовое увеличение их объема связано с увеличением площадей складирования отходов [10]. Эти обстоятельства вынуждают проводить мероприятия по уменьшению площадей изымаемых из сельскохозяйственного оборота земель для складирования солеотходов. При их сооружении в основании готовят ложе с применением пленочных экранов.

В последние годы на рудоуправлениях ОАО «Беларуськалий» широко используется технология высотного складирования твердых отходов, что позволяет сократить площади, занимаемые под солеотвалы.

В целях предотвращения появления и ликвидации избыточных рассолов в ОАО «Беларуськалий» внедрен способ биологической рекультивации отработанных шламохранилищ, что предусматривает создание растительного покрова на поверхности почвенно-грунтового слоя и условий для его самовосстановления.

Биологическая рекультивация отработанных шламохранилищ калийных предприятий осуществляется в два этапа [11]:

-

1) горнотехнический - подготовка поверхностей шламовых грунтов с предварительным удалением рассолов, нанесение на них противофильтрационного и противодиф-фузионного экрана и почвенно-грунтового слоя;

-

2) собственно биологический - агротехнические приемы подготовки почвы, посев и выращивание кормовых трав.

Горнотехническому этапу предшествует изучение вещественного и механического состава шламовых грунтов рекультивируемого шламохранилища, а также их инженерногеологических свойств.

Горнотехнический этап рекультивации включает следующие рабочие процессы [12, 13]:

-

1) удаление избыточных рассолов с поверхности шламохранилища для естественного осушения поверхности шламовых грунтов;

-

2) подготовка поверхности шламовых грунтов для укладки полиэтиленового покрытия (планировка, создание уклонов и др.);

-

3) устройство полиэтиленового покрытия (экрана) на поверхности шламовых грунтов;

-

4) нанесение поверх полиэтиленового покрытия грунтового слоя;

-

5) нанесение почвенного слоя на поверхность грунтового слоя;

-

6) контроль качества и прием выполненных работ.

Биологическая рекультивация является завершающим этапом восстановления нарушенных шламохранилищами земель и включает комплекс агротехнических приемов, осуществляемых после проведения горнотехнического этапа рекультивации [14, 15].

Калийные предприятия ОАО «Беларуськалий» имеют 637 источников пылегазо-выбросов в атмосферу, из них 556 организованных. В сушильных отделениях обогатительных фабрик и цехах грануляции хлористого калия образующиеся пылегазовыбросы проходят сухую и мокрую стадии очистки. Все рудоуправления и котельные не превышают установленные нормативы на выброс вредных веществ в атмосферу (предельно допустимые выбросы, ПДВ). Общий объем выбрасываемых в атмосферу газообразных веществ составляет ~ 25,0 тыс. т в год [16]. Радиус выпадения солевой пыли от источника выброса (промплощадки рудоуправлений) составляет в среднем 2 км, а максимальное ее количество - в радиусе 0,5...1,0 км. Общая площадь земель, подверженных засолению оседающей солевой пылью, вокруг рудоуправлений составила около 1 000 га.

MINING SCIENCE AND TECHNOLOGY

Степень загрязнения подземных вод Солигорского горнопромышленного района. Низкая степень загрязнения установлена на участках, где хозяйственная деятельность сведена к минимуму, а уровень химической трансформации верхней части подземной гидросферы определяется лишь атмосферным трансграничным переносом загрязняющих веществ. К этим участкам относятся в основном лесные массивы в южной половине района, где химический состав и минерализация грунтовых вод практически соответствуют естественному фону или незначительно превышают его. Общая площадь этих участков составляет около 39 % от площади Солигорского района.

Средняя степень загрязнения грунтовых вод характеризуется повышенными концентрациями химических веществ, превышающими их естественный фон, но не достигающими предельно допустимой концентрации (ПДК) для питьевых вод. Участки с таким уровнем загрязнения расположены вдали от наиболее опасных источников загрязнения, где их влияние ослабевает. К ним отнесены сельскохозяйственные угодья, а также территории небольших деревень. Грунтовые воды пригодны для питьевых целей при улучшении отдельных показателей по железу, фтору, иногда марганцу. Пестициды в грунтовых водах на территории района не зафиксированы.

Периодически высокая степень загрязнения грунтовых вод установлена на территории 28 деревень, а также г. п. Старо-бин и Красная Слобода. Для этих участков характерно периодическое превышение ПДК по одному или нескольким показателям. На участках периодически высокого загрязнения в грунтовых водах за последние 20…30 лет выросли концентрации соединений азота (нитраты, аммоний), хлоридов, кальция, магния, нередко сульфатов. Общая площадь периодически высокого загрязнения составляет 2,1 % от общей площади района.

Высокой степени загрязнения грунтовых вод соответствует постоянное и устойчивое превышение ПДК по одному или нескольким показателям.

Катастрофически высокая степень загрязнения пресных (как грунтовых, так и межпластовых) вод установлена на участках солеотвалов и шламохранилищ калийных комбинатов. Здесь не только увеличивается концентрация загрязняющих веществ в 500…1 000 раз и более, но и возрастает минерализация воды (с 0,2 до 156,0 г/дм3). Полностью изменяется тип воды: от гидрокарбо-натных магниево-кальциевых вод до крепких хлоридно-натриевых рассолов.

Пресные межпластовые воды также подверглись поверхностному загрязнению. Но в отличие от грунтовых вод, степень загрязнения их на порядок ниже, а распространение носит локальный характер. Максимальные концентрации загрязняющих веществ в межпластовых водах наблюдаются в зоне с высоким загрязнением грунтовых вод, а также вблизи животноводческих объектов [17].

Загрязнение водных ресурсов. Из всех проблем в области охраны окружающей среды вопросы предотвращения регионального распространения ореолов загрязненных подземных вод в водоносных горизонтах являются до настоящего времени во всех странах наиболее трудноразрешимыми в техническом и экономическом отношении [18, 19].

Насыщенные рассолы, проникая в водоносный горизонт, распространяются в нем вертикально вниз под влиянием гравитационных сил. При этом скорость их опускания превосходит в десятки раз скорость подземного потока в первом от поверхности земли водоносном горизонте, а суглинистые и супесчано-глинистые мореные прослои в рыхлой песчано-глинистой водонасыщенной толще четвертичных и неоген-палеогеновых отложений не являются преградой (экраном) для опускания рассолов, а лишь замедляют этот процесс. Гидромеханические и геофизи-

MINING SCIENCE AND TECHNOLOGY ческие исследования выявили, что засоление подземных вод происходит на участках под солеотвалами 1, 2, 3 и 4-го РУ, а также участках шламохранилищ этих рудоуправлений. Глинисто-солевой экран оказался неэффективным в условиях солевых отходов калийных производств.

Подземные воды под солеотвалами и шламохранилищами засолены на всю глубину верхнего водоносного комплекса до кровли регионального водоупора - верхнедевонской водоупорной надсолевой глинистомергелистой толщи. Сами промплощадки рудоуправлений также оказались источниками загрязнения подземных вод.

В результате засоления подземных вод вышли из строя большинство артезианских скважин водозаборов на 1, 2 и 3-м рудоуправлениях. Исследования по оценке пригодности вод Солигорского и Любанского водохранилищ для хозяйственно-питьевого водоснабжения выявили, что основными загрязняющими поверхностные воды веществами являются органические вещества и железо.

Вода Солигорского водохранилища характеризуется нестабильным качественным составом из-за попадания загрязненных вод через р. Рутку, ливневых вод с промпло-щадок 1 и 3-го рудоуправлений и территории г. Солигорска и сбрасывания мелиоративных вод из мелиоративных систем.

Результаты гидрохимических наблюдений показали, что качество воды в Солигор-ском, Любанском и Краснослободском водохранилищах не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к водоемам хозяйственнопитьевого назначения, в основном по содержанию органических веществ, нефтепродуктов и бактериологическим показателям. Наблюдается тенденция роста концентрации хлоридов и сульфатов.

Влияние на растительный мир. На растительный и животный мир в районе деятельности калийных предприятий отрица- тельное воздействие оказывается в основном следующими факторами:

-

- изъятие земель под промплощадки, солеотвалы и шламохранилища и, как следствие, сокращение площади растительного покрова;

-

- затопление, подтопление и заболачивание земель вследствие оседания земной поверхности над отработанными горными выработками;

-

- засоление избыточными рассолами прилегающих к предприятию территорий;

-

- влияние промышленных пылегазо-выбросов.

Общая площадь лесов, находящихся в зоне отработки шахтных полей, составляет около 2 000 тыс. га. Леса расположены в южной части шахтных полей 1 и 4-го РУ.

Наиболее существенное затопление наблюдается в Любанском лесничестве - в зоне оседания общей площадью 350 га. Эти лесные земли нуждаются в защите от затопления.

Солеотвалы и шламохранилища отнимают жизненное пространство по мере их расширения. Несмотря на нахождение их на открытой поверхности, десятилетиями не обнаруживается самозарастания солеотвалов какой-либо растительностью.

Одним из средств борьбы с засолением почвы является создание лесозащитных полос. Лесозащитные насаждения вокруг соле-отвалов и в санитарно-защитных зонах снизят прежде всего рассеивание солевых отходов на прилегающие сельскохозяйственные угодья, являясь форпостом перед господствующими в регионе ветрами [20, 21].

Заключение

Ни одна отрасль народного хозяйства Республики Беларусь не оказывает столь значительного влияния на окружающую среду, как горно-химическое калийное производство, развивающееся на базе Старобинского месторождения калийных солей. Его воздействию подвергаются все элементы биосферы:

MINING SCIENCE AND TECHNOLOGY ее минеральная основа – геологическая среда с подземными водными ресурсами, земельные угодья, поверхностные водные ресурсы, воздушный бассейн и растительный мир.

ОАО «Беларуськалий» ежегодно выделяет значительные средства на осуществление природоохранных мероприятий для предотвращения отрицательного влияния калийного производства на окружающую среду. Вместе с тем эти усилия направлены в основном на ликвидацию последствий и не решают главных вопросов предотвращения складывающейся в районе Солигорска экологической обстановки.

Решение проблемы охраны природы в Солигорском горнопромышленном регионе требует комплексного подхода и совместных усилий многих научных и производственных организаций министерств и ведомств Республики Беларусь.

Таким образом, существует ряд проблем, которые необходимо решить как на общегосударственном, так и на местном уровне для реализации планов по обеспечению населения питьевой водой в рассматриваемом регионе.

Основной проблемой является проблема сохранения качества подземных вод эксплуатируемых водоносных горизонтов. Для этого требуется соблюдение режимов хозяйственной деятельности, регулирование любого нового строительства, проведение оценки воздействия на качество подземных вод существующих объектов или видов хозяйственной деятельности и принятие неотложных мер по предотвращению загрязнения подземных вод. В сельских населенных пунктах, использующих для питьевых нужд грунтовые воды путем создания шахтных колодцев, необходимо осуществить использование более глубоких водоносных горизонтов.

MINING SCIENCE AND TECHNOLOGY

MINING SCIENCE AND TECHNOLOGY

Список литературы Основные факторы неблагоприятного воздействия на окружающую среду деятельности калийного производства и способы ее защиты

- Гледко Ю. А. Оценка степени защищенности подземных вод в районе добычи калийных солей. Геотектоника и минеральные ресурсы Беларуси: материалы Университетских чтений, посвященные100-летию со дня рождения д-ра геол.-минерал. наук, проф. З. А. Горелика, Минск, 4-5 апреля 2008 г. Мн.: БГУ, 2008. С. 67-70.

- Смычник А. Д., Богатов Б. А., Шемет С. Ф. Геоэкология калийного производства. Мн.: ЗАО "ЮНИПАК", 2005. 202 с.

- Прушак В. Я., Высоцкая Н. А. Технология рекультивации отработанных шламохранилищ. XIV Международная конференция по открытой и подводной добыче полезных ископаемых. Варна, 3-7 июля 2017. Варна, 2017. С. 431-438.

- Современные проблемы геологии: Университетские геологические чтения, посвященные 60-летию открытия Старобинского месторождения калийных солей, Минск, 3-4 апреля 2009 г. / Белорусский государственный университет, географический факультет: под общ. ред. Э. А. Высоцкого и др. Мн., 2009. 94 с.

- Семенов А. В., Кузнецова Т. В., Степанов А. Л., Семенов В. М. Влияние азотного удобрения и растительных остатков на поведение метана в серой лесной почве. Агрохимия. 2004. № 4. С. 5-12.

- Hay J. T. Controlled release nitrogen fertilizers. Manual of Fertilizer Proc. Fert. Sci. and Techn. Series. 1987. Vol. 5. Pp. 421-435.

- Laiche A. J. jr. Slow-release fertilizer evaluation with container-grown plants. Mississippi state univ. Mississippi agr. and forestry experiment station. 1996. Vol. 21, № 2. 5 p.

- Andersson A. Cadmium effekts from phosporus fertilization in field experiments. A. Andersson, M. Hahlin. Swed. J. Agr. Res. 1981. Vol. 11. № 1.

- Buswell A. M. Fundamentals of anaerobic treatment of organic wastes. 1957. 29 p.

- Flaig W. Wirkung org. Bodensubstanzen und Ertragssicherung. Landbauforsch. W. Flaig, Н. Sochtig. Volkenrode, 1999. № 23. Рp. 19-28.

- Henze M., Kristensen G. H., Strube R. Determination of organic matter and nitrogen in wastewater. Department of Environmental Engineering, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark. 1992.

- Lie E., Welander T. Determination of volatile fatty acid potential of wastewater from different municipal treatment plants. Water Res., 1997, 31. Pp. 1269-1274.

- Maier R. Pflanzen im Lebensraum Stadt. Die Störung der ökologischen Ordnung in den Kulturlandschaften. Veröff.d.Komm.f. Humanökologie,Österr.Akad.Wiss. 1992. Рp. 145-181.

- McCarty P. L. Anaerobic waste treatment fundamentals. II. Enironmental reguirements and control. Public Works. 94, 1964. 123 p.

- Кудеярова А. Ю. Хемосорбция фосфат-ионов и деструкция органо-минеральных сорбентов в кислых почвах. Почвоведение, 2010. № 6. С. 681-697.

- Кудеярова А. Ю. Влияние орто- и пирофосфатов на трансформацию железогумусовых сорбентов и их способность связывать калий и цинк. Агрохимия. 2005. № 6. С. 66-75.

- Кузнецова Т. В., Семенов А. В., Ходжаева А. К. и др. Накопление азота в микробной биомассе серой лесной почвы при разложении растительных остатков. Агрохимия, 2003. № 10. С. 3-12.

- Никитишен В. И. Питание растений и удобрение агроэкосистем в условиях ополий Центральной России. М.: Наука, 2012. 485 с.

- Семенов В. М., Тулина А. С. Сравнительная характеристика минерализуемого пула органического вещества в почвах природных и сельскохозяйственных экосистем. Агрохимия, 2011. № 12. С. 53-63.

- Семенов В. М., Когут Б. М., Лукин С. М. и др. Оценка обеспеченности почв активным органическим веществом по результатам длительных полевых опытов. Агрохимия, 2013. № 3. С. 19-31.

- Семенов В. М., Кузнецова Т. В., Ходжаева А. К. и др. Почвенная эмиссия закиси азота: влияние природных и агрогенных факторов. Агрохимия, 2004. № 1. С. 30-39.