Основные характеристики стратегий развития муниципальных образований в РФ

Бесплатный доступ

В статье проводится анализ основных характеристик стратегий развития муниципальных образований, реализуемых в РФ в настоящее время. Выявлены приоритетные направления социально-экономического развития иобозначены инструменты реализации

Муниципальные образования, стратегия, цели развития, инструменты реализации

Короткий адрес: https://sciup.org/140286267

IDR: 140286267

Текст научной статьи Основные характеристики стратегий развития муниципальных образований в РФ

Стратегическое планирование является самым важным условием эффективного государственного управления. Принятие Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» способствовало активизации в регионах работы по корректировке и актуализации документов стратегического планирования с учетом новых требований. В соответствии со статьями 1 и 2 данного закона стратегическое планирование в нашей стране реализуется и на уровне субъектов РФ, а его правовое регулирование осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами как федерального, так регионального и местного уровней [1, 92].

В соответствии со статьей 32 Федерального закона № 172-ФЗ стратегия социально-экономического развития субъекта РФ должна включать множество параметров, начиная с оценки достигнутых целей социально-экономического развития и заканчивая оценкой финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии. В большинстве случаев указанные разделы действительно присутствуют в тексте стратегий, хотя их содержание и подходы к их описанию зачастую кардинально различаются.

Одним из основных механизмов оценки внутренних и внешних угроз для региона, а также его преимуществ и возможностей развития является SWOT-анализ, наиболее эффективный и комплексный способ оценки потенциала региона, поэтому он применен в подавляющем большинстве стратегий. Количественный анализ показывает, что SWOT - анализ применялся в 49 стратегиях из 80 реализуемых. Чаще всего SWOT-анализ проводился в стратегиях для оценки социально-экономического положения региона без выделения конкретных отраслей.

По границам планирования - большинство муниципальных образований имеет стратегии до 2020 г. (23 документа), значительно меньше до 2025 г, (10 документов), несколько документов ориентированы на 2030 (3), 2021 (2) и 2022 гг. (1). Только в Калининграде официально утвердили документ, в котором стратегией закреплено развитие города, более чем на 20 лет — до 2035 г.

Большинство стратегий заявляет социальную или экономическую направленность - 88 и 75 % соответственно. Некоторые содержат в презентационной части планы по инфраструктурным преобразованиям или инвестиционной политике — по 18%; в 13% случаев документ анонсировался как стратегия инновационного развития, в 10 % случаев — пространственная стратегия.

Для характеристики содержания стратегии важным моментом служит наличие флагманских проектов. Флагманские, прорывные проекты в экономике отмечены в 42,5 % стратегий. Чаще флагманские проекты встречаются в инфраструктуре — 57,5 %, причем в 5 % стратегий такие проекты подробно описаны в тексте и имеют продуманный механизм реализации.

Флагманские проекты в социальной сфере присутствуют в 60 % документов. Их отраслевая специфика (по объему финансирования или по количеству проектов соответствующей тематики) выглядит следующим образом: проекты в области здравоохранения (30 %) и образования (28 %), по 18 % документов строятся вокруг проектов в сфере безопасности, социальной политики или культуры. В 8 % случаев проекты заявлены в сфере физической культуры и спорта.

В экономической части стратегии в 20 % документов акцент делается на конкретные отрасли или предприятия, для которых определены меры селективной поддержки. В 32,5 % стратегий превалирует ориентация на создание общих благоприятных условий для всех отраслей, хороший хозяйственный климат. Сочетание селективной и общеэкономической стратегий составляет большинство случаев — 47,5 %[2, 5].

Масштаб намеченных стратегиями преобразований в экономике не слишком велик. Радикальное изменение структуры экономики предполагается в 7,5 % документов, в 12,5 — диверсификация моноструктуры, в 20 — значительное изменение отраслевой структуры, в 47,5 % — незначительное изменение отраслевой структуры. В 12,5 % стратегий изменения не предполагаются.

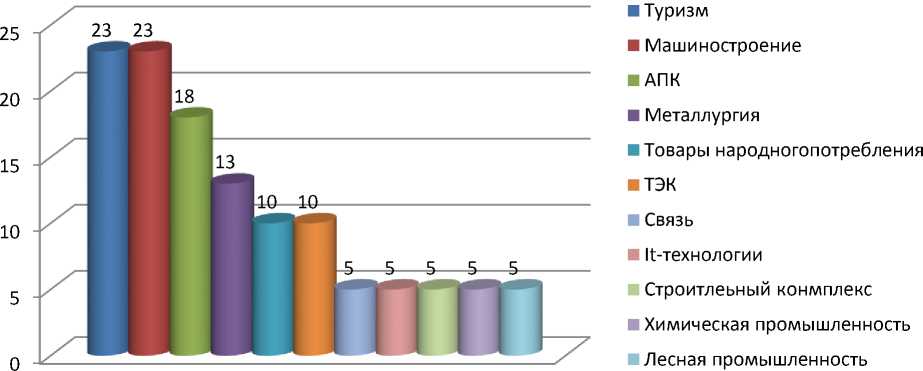

Стратегии различаются по степени внимания, которое уделяется различным отраслям хозяйства. Максимальное внимание, по 23 % стратегий, уделялось туризму и машиностроению. Агропромышленный комплекс приоритетен в 18% стратегий. В 13% стратегий ведущей отраслью указывался металлургический комплекс. Стратегии, в которых в качестве ведущих указывались такие отрасли, как производство товаров народного потребления и топливно-энергетический комплекс, составили 10%. Такие отрасли, как связь и .It, сфера обслуживания, строительный, химический и лесопромышленный комплекс — в 5 % стратегий. Приоритеты в улучшении хозяйственного климата определялись по предложенным в документе мероприятиям: о консультационной поддержке речь идет в 33 % стратегических документов, об институциональной — в 65%, об экономической — в 33 %. Проект создания особой экономической зоны в качестве вида поддержки указывается в 5 % стратегических документов (рис.1).

Степень внимания к инфраструктурным проектам определяется по их количеству: исключительное внимание (т. с. упоминание более 5 проектов) в 37,5 %, повышенное внимание - в 15, среднее внимание — в

17,5. не более 1 проекта — в 17,5 %. Внимание к инфраструктурным проектам отсутствует в 12,5 % стратегий.

Рис.1 - Приоритетные стратегические отрасли

Инфраструктурные проекты в транспортной инфраструктуре в 45 % стратегических документов касаются общественного транспорта и в 30 % внешнего транспорта. 35 % стратегий рассматривают проекты социальной инфраструктуры. Вопросы благоустройства рассматриваются в 23 % стратегических документов, трансформация промышленных территорий и энергетика — в 18 %, модернизация коммунальной инфраструктуры — в 15, трансформация муниципального центра — в 8, обращение с отходами — в 5 %.

При анализе отражения социальной сферы в исследуемых стратегических документах можно отмстить, что отраслям уделяется различное внимание. Приоритетны образование и культура: именно им уделялось исключительное внимание в большинстве стратегий (17,5 и 15 % соответственно) и именно к ним внимание отсутствовало в меньшинстве из них (2,5 и 5 % соответственно). Также значимы мероприятия социальной политики: исключительное внимание к ним присутствует в 12,5 % стратегий. Такие сферы, как здравоохранение, физическая культура и спорт, безопасность, не игнорируются авторами стратегий, но степень внимания к ним средняя [2, 8].

Внимание к инструментам реализации стратегии служит ключевым фактором для ее воплощения в жизнь, но в 45 % стратегических документов вопросам управления реализацией стратегии оказывается незначительное внимание или оно отсутствует. Повышенное внимание оказывается в 20 % стратегических документов. Поровну (по 17,5 %) распределились стратегические документы, в которых вопросам управления реализацией оказывается исключительное внимание (создание специализированной административной структуры), среднее внимание и в которых этим вопросам вообще не уделяется внимания.

Большинство документов (53 %) содержат тезисы о необходимости повышения эффективности работы местных органов власти за счет создания системы мониторинга и сбалансированной системы показателей реализации. Об участии граждан в самоуправлении говорится в 23 % стратегий. Актуальность электронных коммуникаций (электронное правительство, электронные услуги) отмечена в 15% стратегических документов. В части вопросов бюджета затрагивались такие требующие совершенствования моменты, как планирование (28 % документов) и обязательность исполнения бюджета (3 %). В 10 % стратегий отмечена важность создания системы стратегического управления развитием территории через внедрение инструментов стратегического планирования на уровне отраслевых департаментов и подразделений администрации.

Многие эксперты и практики высказывают мнение, что хорошая муниципальная стратегия должна быть амбициозной, снабженной продуманным механизмом реализации и мониторинга, концентрирующей усилия вокруг приоритетных флагманских проектов: разработанной под руководством главы администрации совместно с ключевыми участниками городского развития, понятой и принятой местным сообществом [3].

В стратегических документах содержательные формулировки цели чаще всего указывают стабильное повышение и улучшение качества и уровня жизни всех слоев населения города и создание условий для этого. В качестве средств достижения данной цели в стратегиях указываются такие как:устойчивое инновационное развитие;улучшение экологической обстановки;динамичное развитие экономики города, сочетающее модернизацию традиционных отраслей и появление новых лидеров инновационного экономического развития на базе интеграции науки и бизнеса, развития кооперационных и межмуниципальных связей, а также диверсификация экономики;динамичное развитие человеческого и инвестиционного потенциалов;модернизация социальной сферы, в том числе улучшение жилищных условий и условий жизнедеятельности и благоустройство городской среды;создание максимально комфортных условий для гостей и эффективно работающих компаний.

В ряде стратегий главной целью заявлено улучшение экономических показателей города — как интегральных, так н отдельных. Нередко главные цели привязаны к специализации города. К примеру, целью Кисловодска является «сохранение и развитие города-курорта как всероссийской здравницы и зоны туризма» [4].

В главных целях ряда стратегий уделено особое внимание следующим аспектам:комфортное, привлекательное и безопасное проживание, устойчивый экономический рост; качественная городская среда; активность населения; экология; повышение благосостояния населения; семейное благополучие; здоровье и культурнооздоровительный отдых; гармоничное развитие личности и профессиональная реализация.

Таким образом, можно отметить разнообразие формы и содержания стратегических документов, существенные различия в подходах к формулировкам целей и миссий.Следует отметить, что стратегии данного периода отличаются значительным разнообразием по форме и подходам к планированию.

Можно сказать, что содержание стратегических документов постепенно изменялось в направлении усиления свойств, которые признаны атрибутами «хорошей» стратегии: повысилась амбициозность стратегий, значительно увеличилось количество стратегий с исключительным вниманием к вопросам реализации.

В большинстве миссий муниципальных образований упоминаются качество жизни, экономическое развитие или оба аспекта одновременно. Всего в нескольких случаях миссия города носит глобальный характер и связана с поиском городом своего места в рамках разделения труда или распределения ресурсов.

Список литературы Основные характеристики стратегий развития муниципальных образований в РФ

- Климанов В.В., Будаева К.В. Региональноестратегирование анализ итогов 2016 года //Бюджет. №6, 2017. С.90-94.

- Жихаревич Б.С., Прибышин Т.К. Муниципальное стратегическое планирование в России между кризисами// Известия Русского географического общества. 2016. Вып.3. С.1-13.

- СеливерстовВ.Е.Региональное стратегическое планирование: от методологии к практике. Новосибирск, 2013. 436 с.

- Стратегия социально-экономического развития г.Кисловодска до 2035 года. Ставрополь, 2018. -109 с.