Основные этапы древней истории Японии (материалы к учебному курсу "Археология зарубежной Азии")

Автор: Комиссаров Сергей Александрович, Соловьва Елена Анатольевна, Табарев Андрей Владимирович, Соловьв Александр Иванович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Преподавание археологии в вузах

Статья в выпуске: 5 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

С учетом главной задачи данной публикации - обеспечение учебного процесса, авторы обзора ориентировались, прежде всего, на авторитетные обобщающие издания, концепции и выводы которых прошли необходимую апробацию и были поддержаны большинством представителей научного сообщества. Основные проблемы японской археологии, которые интенсивно исследуются в литературе, таковы: хронология заселения островов человеком; поиск наиболее ранних памятников эпохи палеолита; появление ранней керамики в контексте археологии Северо-Восточной Азии; зарождение земледелия и развитие металлургии бронзы и железа; семантика фигурок догу и ханива ; атрибуция «культуры всадников»; маршруты древних миграций и т. д. В итоге предпринятый обзор древнего прошлого Японии наглядно показал, что изоляция островного населения носила относительный характер. На протяжении многих тысячелетий оно вступало в контакты с носителями различных материковых и островных культур, интенсивное общение с которыми и привело к формированию японского этноса.

Япония, поздний палеолит, дзёмон, яёй, кофун, фигуры догу и ханива

Короткий адрес: https://sciup.org/147219964

IDR: 147219964 | УДК: 903(=521) | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-5-9-20

Текст научной статьи Основные этапы древней истории Японии (материалы к учебному курсу "Археология зарубежной Азии")

В настоящее время в странах Зарубежной Азии, в частности в Японии, особое и все возрастающее внимание уделяется изучению и сохранению собственного исторического наследия. И хотя в условиях плотной жилой и хозяйственной застройки остается совсем немного земельных участков, пригодных для исследования археологическими методами, каждый год витрины столичных и провинциальных музеев пополняются все новыми материалами, полученным в ходе раскопочных работ. Актуальность данных исследований связана с необходимостью детальной реконструкции особенностей древних бесписьменных периодов в жизни страны. Собственно с этим же связан и интерес отечественных специалистов, которые, в свою очередь, получают новый материал для размышления о культурно-исторических связях древнего населения Северной Азии с очагами древнейших цивилизаций Востока и их возможной роли в формировании некоторых характерных черт местных культурных образований. Положительным моментом здесь служит высокая традиционность японского общества, сохранившего в условиях урбанизации и современного индустриального развития многие черты архаичного мировоззрения и жизненного уклада, которые находят параллели в истории и культуре коренного населения нашей страны. Свою цель авторы публикации видят в знакомстве студенческой аудитории с основными вехами древней бесписьменной истории населения Японских островов, что может стать заметной составной частью учебного процесса. Отсюда формируются и задачи, стоящие перед коллективом публикации, из целого круга

Комиссаров С. А. , Соловьёва Е. А. , Табарев А. В. , Соловьёв А. И . Основные этапы древней истории Японии (материалы к учебному курсу «Археология зарубежной Азии») // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2018. Т. 17, № 5: Археология и этнография. С. 9–20.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2018. Том 17, № 5: Археология и этнография

которых вытекают первоочередные – знакомство читателей со сложившейся в отечественной и зарубежной науке на данном этапе системой историко-культурного членения древностей региона «дописьменных» периодов и первичная визуализация представляемой информации.

Изучению истории Японии по данным археологии посвящена обширная литература, охватить которую полностью, наверно, невозможно. С учетом учебного характера представленного обзора авторы при его составлении ориентировались на авторитетные обобщающие издания, концепции и выводы которых прошли необходимую апробацию и были поддержаны большинством представителей научного сообщества [Деревянко, 1986; Сайто Тадаси, 1995; Keiji Imamura, 1996; Mizoguchi Koji, 2002; 2013; Мещеряков, Грачёв, 2002; Habu Junko, Okamura Katsuyuki, 2017] 1. К этому ряду, к сожалению, не может быть отнесен перевод книги Дж. Э. Киддера-младшего [2003], которая пользуется определенной популярностью у читателей; к столь печальному выводу нас приводит не только ее солидный возраст (первое издание в 1959 г., последние правки в 1966 г.), но и допущенные автором неточности в изложении и анализе материала 2.

Заселение Японии человеком произошло в эпоху позднего палеолита. В перспективе не исключены находки более ранних памятников (среднего палеолита). На это указывают находки на стоянках Ивадзюку и Гонгэнъяма (преф. Гумма), именно с них в 1949 г. началось изучение японского палеолита [Деревянко, 1984]. Всего к настоящему времени зафиксировано свыше 10 тыс. палеолитических местонахождений, которые большинством специалистов делятся на два периода (см.: [Habu Junko, 2014; Ono Akira et al., 2002]). Первый из них – 35–29 тыс. л. н. (на основании калиброванных дат по радиоуглероду); в каменной индустрии присутствовали трапециевидные отщепы с ретушью, рубящие орудия с частичной пришли-фовкой лезвия, позднее распространились пластины и пластинки с притупленной спинкой, ножевидные изделия на пластинах и ретушированные наконечники. Во втором периоде – 29–16 тыс. л. н., продолжалось развитие пластинчатых технологий, широко использовались ножевидные изделия и наконечники, появлялись различные варианты микропластинчатой техники. Ранние находки (около 22 тыс. л. н.) клиновидных микронуклеусов (тип ранкоси ) зафиксированы на памятнике Касивадай-1 (о. Хоккайдо). Они сопровождались набором орудий (концевые и боковые скребки, скребла, трансверсальные резцы, наконечники, тесла, топоры).

Население эпохи палеолита вело комплексное охотничье-собирательское хозяйство, особую роль играло рыболовство, в первую очередь сезонный промысел лососевых. В бескера-мическом слое пещерного памятника Сакитари (о. Окинава) найдены древнейшие в мире (около 23 тыс. л. н.) крючки для ловли рыбы, изготовленные из раковин морских улиток. Люди жили как в легких наземных шалашах, так и в полуземлянках, использовали водный транспорт для достижения отдельных островов (в частности, для добычи обсидиана). Отмечены образцы искусства – бусы и подвески из мягких сортов камня, каменные антропоморфные фигурки (например, на стоянке Ивато, с датой 18 тыс. л. н.).

К древнейшим памятникам искусства на Японских островах (22 тыс. л. н.) относится вырезанная из сланца женская фигурка, найденная на стоянке Мимитори (преф. Кагосима). С позднего палеолита известны также бусы, подвески, изображения, интерпретируемые как фаллические, из мягких сортов камня. В пещере Камикуроива (преф. Эхимэ) обнаружено 13 галек с гравированными женскими фигурами (около 12 тыс. л. н.).

Несмотря на плохую сохранность органики из-за высокой кислотности почв, на 10 местонахождениях зафиксированы антропологические материалы. Наиболее древние останки четырех особей Homo sapiens sapiens найдены в каменоломне Минатогава (о. Окинава); даты по радиоуглероду составляют 19,9 и 21,8 тыс. л. н. Существует несколько гипотез о путях первоначального заселения архипелага: с севера через Сахалин, с юга – по цепи островов Рюкю, с учетом последующих миграционных волн, использовавших иные маршруты. Так, появление индустрии микропластин связано с технологическими импульсами с территории Корейского полуострова.

Окончание палеолитической эпохи в Японии связывают с появлением керамической посуды, одной из древнейших в мире. Известно более 100 памятников с фрагментами сосудов, датируемых 15–13 тыс. л. н., самые ранние – 46 фрагментов, вероятно, одного сосуда, найденных на поселении Одай Ямамото (преф. Аомори), с AMS-датами около 13 800 л. н. (с учетом калибровки 16 500–16 000 л. н.) 3.

Переход от палеолита к неолитической эпохе Дзёмон происходил постепенно [Habu Junko, 2004; Kobayashi Tatsuo, 2004]. Принято выделять шесть периодов, которые делятся на фазы по керамическим типам; вместе они охватывают огромный временной промежуток – примерно от 15 тыс. л. н. (начальный Дзёмон) до 2,5 тыс. л. н. (финальный Дзёмон). Одна из главных культурных характеристик – лепная керамика, представленная горшковидными и баночными сосудами, плоско- или остродонными, с орнаментом, нанесенным оттисками веревки. Базовые формы имели много вариантов и модификаций, подчас довольно вычурных (рис. 1, 1 , 2 ), как и глиняные фигурки догу (рис. 1, 3 ) – другая характерная черта дзё-монских памятников [Kaner, Bally, 2009] (см. также: [Соловьева и др., 2010]). Всего найдено около 20 тыс. догу высотой от 2,7 до 45 см (крупные фигурки – в основном поздние) – антропоморфных и (реже, позднее) зооморфных (собаки, кабаны, черепахи, рыбы и др.), в виде раковин. Древнейшие догу (примерная дата 10 000 лет до н. э.) – схематичные, плоские; начиная с 4 000 лет до н. э. они стали объемными, с выделенными частями тела; около 3 000 лет до н. э. появилась моделировка лица, резной и веревочный орнамент (треугольники, круги, спирали, меандры). Для финального периода эпохи Дзёмон характерны полые фигуры «в снежных очках» (рис. 1, 4 ) [Андоу Мисао, 2011]. Вероятно, догу изображали местных духов; женские фигурки с подчеркнутыми признаками пола часто находили вместе с каменными фаллическими жезлами- сэкибо и связывали с культом плодородия.

Хозяйство создателей культуры Дзёмон основывалось на собирательстве, охоте и рыболовстве. Главными промысловыми животными были олень, кабан (до 90 % всех костей на памятниках раннего и начального этапов), реже – бурый медведь, енот и др., а также морские млекопитающие и птицы. Обнаружено около 3 тыс. раковинных куч той эпохи, в пищу употреблялось до 350 видов моллюсков. В среднем периоде основным видом деятельности стало рыболовство, с региональной специализацией. Так, в районе Канто преобладало рыболовство во внутренних водоемах, в Тохоку – глубоководный промысел, на Хоккайдо добавлялась охота на морских животных. Развитие рыболовства и собирательства моллюсков приводило к большей оседлости и появлению постоянных поселков.

В начальном периоде эпохи Дзёмон появились первые формы земледелия. Среди находок встречались каменные зернотерки и песты, семена тыквы, гороха и проса. В среднем периоде началось возделывание гречихи, а всего в пищу употреблялось около 40 видов растений.

В зависимости от местности, сезона или рода занятий население могло проживать в полуземлянках и наземных домах (рис. 1, 5 , 6 ) или в пещерах. Поселения представлены жилищами, расположенными по дуге, параллельно которым размещены раковинные кучи (миддены). Например, селение Таканэкидо (преф. Чиба) среднего периода эпохи Дзёмон состояло из 70 полуземлянок, овальных либо прямоугольных в плане. На поселении Тогарииси (преф. Нагано) более 20 домов располагались попарно по прямой. Наземные жилища впервые найдены на памятнике Сидзимидзука (поздний Дзёмон) на юге Хонсю; их стены складывались из дерна, нередко в смеси с галькой. Внутри часто находили небольшие каменные кладки с крупным камнем в центре – возможно, алтари.

Мегалиты эпохи Дзёмон представлены каменными кольцами и кругами, часто с вертикальным камнем-менгиром в центре. Они встречаются от Хоккайдо до района Кинки на юге Хонсю; обычно их связывают с солярным культом.

Погребальный обряд менялся на разных этапах и в разных регионах. На ранних стадиях эпохи Дзёмон погребения обнаружены и в жилищах, и в раковинных кучах. Так, в раковинной

Рис. 1 (фото, без масштаба). Древние культуры Японии:

1 – керамический сосуд эпохи Дзёмон (музей Тогарииси, преф. Нагано); 2 – керамический сосуд с «языками пламени» (по: [Kobayashi Tatsuo, 2004. P. 61]); 3 – глиняная статуэтка догу (музей преф. Фукусима); 4 – глиняная статуэтка догу в «снежных очках» (музей преф. Фукусима); 5 – графическая реконструкция жилища эпохи Дзё-мон (по: [Kobayashi Tatsuo, 2004. P. 101]); 6 – реконструкция жилища эпохи Дзёмон (исторический парк Оцука, г. Йокогама); 7 – обсидиановые орудия (по: [Хаккуцу..., 2014. С. 17]); 8 – бусины из камня (по: [Хаккуцу…, 2014. С. 23]); 9 – кольцевые подвески-украшения эпохи Дзёмон из преф. Фукуи (по: [Kobayashi Tatsuo, 2004. P. 159]); 10 – костяной гарпун (по: [Кокогакукарано…, 2013. С. 42]; 11, 12 – костяные крючки (по: [Кокогакукарано…, 2013. С. 41]; 13 – костяные пронизки (по: [Кокогакукарано…, 2013. С. 45]; 14, 15 – костяные заколки (по: [Коко-гакукарано…, 2013. С. 45]; 16 – реконструкция хозяйственной постройки периода Яёй (исторический парк Оцука, г. Йокогама); 17 – керамический сосуд – погребальная урна с личиной (по: [Хаккуцу…, 2012. С. 28]); 18, 19 – керамические сосуды Яёй (по: [Кокогакукарано…, 2013. С. 60]; 20 – клевец (по: [Каватихэйяо…, 1981. С. 98]); 21 – бронзовое зеркало периода Яёй из Хирабару, о. Кюсю (музей Итосима); 22 – бронзовый колокол дотаку (Музей археологического ин-та Касихара, преф. Нара); все фотографии, за исключением специально оговоренных случаев, выполнены А. И. Соловьевым во время научных командировок в Японию куче Ота (преф. Хиросима) найдено 70 костяков, из них семь – в скорченном положении, остальные – в вытянутом. Встречается засыпка трупов охрой и киноварью. Несколько позднее вблизи поселений появлялись грунтовые могильники, например, Татэиси (Иватэ), где поселение располагается на вершине холма, а могильник, обозначенный с двух сторон менгирами – у подножия. Погребения в основном скорченные, головой ориентированы на восток или северо-восток. В позднем периоде эпохи Дзёмон вокруг могил появлялись кольцевые земляные насыпи и каменные кладки. Преобладали скорченные захоронения, головой на запад. Известны случаи кремации и использования охры. В финальном периоде появлялись захоронения в керамических сосудах-оссуариях и курганные могильники. В захоронениях и рядом с ними обнаруживали угли и фрагменты бересты, применявшейся для обжига могильной ямы.

В инвентаре особое внимание привлекают орудия (наконечники стрел, скребки, ножи), изготовленные из обсидиана (рис. 1, 7 ), а также украшения из цветных камней (нефрита, змеевика, агата, халцедона) (рис. 1, 8 ). Так, на памятнике Кувано (преф. Фукуи), датированном примерно 5 000 лет до н. э., найдены кольцевидные, круглые и ложечковидные подвески из белого «мягкого» нефрита (рис. 1, 9 ). К раннему периоду эпохи Дзёмон (5 000–2 500 лет до н. э.) относятся первые в регионе лаковые изделия. Например, деревянные чаши и гребень с лаковым покрытием найдены при раскопках раковинной кучи Торихама (преф. Фукуи).

По поводу происхождения и этнокультурной интерпретации эпохи Дзёмон нет единого мнения. Очевидно, в развитии культуры Дзёмон участвовали предки современных айнов (см.: [Low, 2012]); при этом они взаимодействовали с местными племенами, вероятно, палеоазиатского происхождения (этому соответствует упоминание о низкорослом народе «коро-поккуру» в айнских легендах). В поздних периодах эпохи Дзёмон поддерживались контакты с культурами палеометалла на территории российского Приморья.

Под влиянием новых миграций с материка в начале – середине I тыс. до н. э. часть носителей культуры финального периода была вытеснена на север Хоккайдо и прилегающие острова (Сахалин и Курилы), где вступила в контакт с племенами охотской культуры [Васильевский и др., 1982]. Впоследствии она послужила основой для формирования культуры Сацумон (VII–XII вв.) [Фудзимото Цуёси, 1981]. Другая часть этой общности (культура Ко-рекава / Камегаока и др.) вступила в контакт с мигрантами-австроазиатами из бассейна Нижней Янцзы (пришедшими, вероятно, через Корейский п-ов), а также из Маньчжурии и российского Приморья (носители польцевской культуры). В результате сформировалась новая культурная общность Яёй [Деревянко, 1975; Александров и др., 2014; Фудзио Синъитиро, 2015]. Палеогенетические исследования [Caspermeyer, 2015] подтвердили наличие не менее двух компонентов: местного и близкого населению Восточного Китая.

Для финального периода эпохи Дзёмон в районе Тохоку характерны небольшие жилища (наземные и полуземлянки) каркасно-столбовой конструкции, с одним или несколькими очагами, выложенными камнем. Характерны захоронения в раковинных кучах – трупоположе-ния, скорченные на спине, ориентированные в основном головой на запад; более поздние – под земляными курганами; встречаются каменные оградки. У многих черепов отмечены удаленные передние зубы (свидетельства инициации). Каменный инвентарь представлен оббитыми и шлифованными топорами, наконечниками стрел (черешковые и с вогнутым основанием), «кнопочными» ножами (с выделенной маленькой рукояткой-«кнопкой»). Много изделий из шлифованного нефрита: маленькие топорики, сверленые бусы. Из кости изготавливались гарпуны, в том числе поворотные, крючковые снасти, пронизки, заколки (рис. 1, 10–15 ); из дерева – лодки-долбленки, цельные и составные луки, мечи, лопаты, чаши (часто с лаковым покрытием); из лозы – плетеные корзины. Лепная керамика, такая как кувшины со сферическим туловом, чаши на коническом поддоне, «чайники» (возможно, сосуды для вина), курильницы, богато украшена лепным рельефным орнаментом, тонкими оттисками веревки, резными параллельными линиями, лощением и лакировкой. Для парадных ваз прослеживаются аналогии в янковской культуре Приморья. Среди догу встречались полые фигурки с человеческими костями внутри; известно ритуальное захоронение догу в могиле с каменной оградкой в Такасаго.

На основе культуры Дзёмон сформировалась новая культурная общность Яёй, для которой характерны городища с земляными валами и рвами, окружавшими поселение в 15–20

домов; в основном использовались полуземлянки, но были также жилища наземные, на невысоких платформах и опорах типа свай (рис. 1, 16 ). Многие поселения приурочены к морскому побережью и связаны с раковинными кучами. Захоронения в основном грунтовые, нередко отмеченные невысокими холмиками, в том числе с каменной оградкой; иногда на кладбищах устанавливали дольмены. Способы погребения разнообразны. Часто остатки трупосожжения или деформированное тело помещали в керамическую урну с каменной или деревянной крышкой; могли использовать и две урны, соединенные венчиками под углом около 30° или горизонтально; в каменный ящик, часто перекрыв плитой. Есть вытянутые на спине (редко скорченные) трупоположения в каменных ящиках или в грунтовых ямах, часто выстланных плиткой, с каменной крышкой. В инвентаре выделяются характерные керамические вазы со сферическим туловом и широким устьем, горшки, миски на поддоне, кубки, столики-подносы на ножке, в основном изготовленные на гончарном круге, с равномерным (вероятно, печным) обжигом (рис. 1, 17–19 ); преобладающий орнамент – оттиски веревки, гребенки, отступающей лопаточки, раковин. Найдена большая коллекция шлифованных каменных орудий (топоры, тесла, мотыги, жатвенные ножи полулунной формы) и деревянных изделий (мотыги, лопаты, вилы, клинья, ступки, песты, тесаные доски; бамбуковые корзины, оплетки на сосуды).

С культурной общностью Яёй также связывают начало эпохи металла. Сначала это был период бронзы (IV–III вв. до н. э.), но практически одновременно начинало распространяться и железо. Из бронзы изготавливали мечи, клевцы (рис. 1, 20 ), зеркала (рис. 1, 21 ) и колокола ( дотаку ) с богатым орнаментом; из железа – топоры, мотыги, тесла. Вначале металлические изделия полностью импортировали, затем производили на месте из лома или руды. Замена литейных форм из песчаника на глиняные позволила наносить на бронзовые изделия более тонкий орнамент и сложные изображения. На зеркалах воспроизводились в основном китайские сюжеты (духи-покровители сторон света, драконы, геометрические фигуры) [Edwards, 1999]; самое большое зеркало диаметром 46,5 см и весом около 8 кг найдено при раскопках кургана Хирабару (преф. Фукуока) [Табарев, Иванова, 2016]. Колокола, как и зеркала, со временем увеличивались в размерах (высота до 127 см); за счет вытянутой формы, массивной полукруглой рукояти и боковых «гребней» они приобрели оригинальный облик (рис. 1, 22 ). На их поверхности изображались олени, водоплавающие птицы, богомолы и пауки, лодки, воины и др.

Основой хозяйства стало заливное рисоводство; было развито гончарное производство, прядение и ткачество; возводились культовые мегалитические сооружения [Hudson, 1992]. Многочисленные укрепленные поселки свидетельствуют о столкновениях между коллективами людей, создавших эту общность. Захоронения приобретали дифференцированный характер, что отражало выделение разных социальных групп. Начался процесс сложения государственности, причем сразу в нескольких центрах: на севере Кюсю (на основе локального варианта, традиционно называемого «культура мечей»), в западной и восточной частях Центрального Хонсю (соотносятся с местным вариантом Яёй, называемым «культура колоколов») [Barnes, 2003]. Один из таких центров был связан с городищем Ёсиногари (преф. Сага), существовавшим в период III в. до н. э – III в. н. э. При раскопках выявлены остатки оборонительного рва с частоколом поверху, рвы внутренней планировки, наземные и свайные строения, могильник, в составе которого зафиксированы захоронения в керамических урнах. Изучены также несколько курганов, собрана богатейшая коллекция бронзового и железного оружия, бронзовых зеркал и колоколов, парадной керамики, литейных форм, фрагментов одежды и др. По мнению многих японских археологов, это могла быть столица одного из крупных вождеств («государств») Яматай, о котором говорится в китайских летописях.

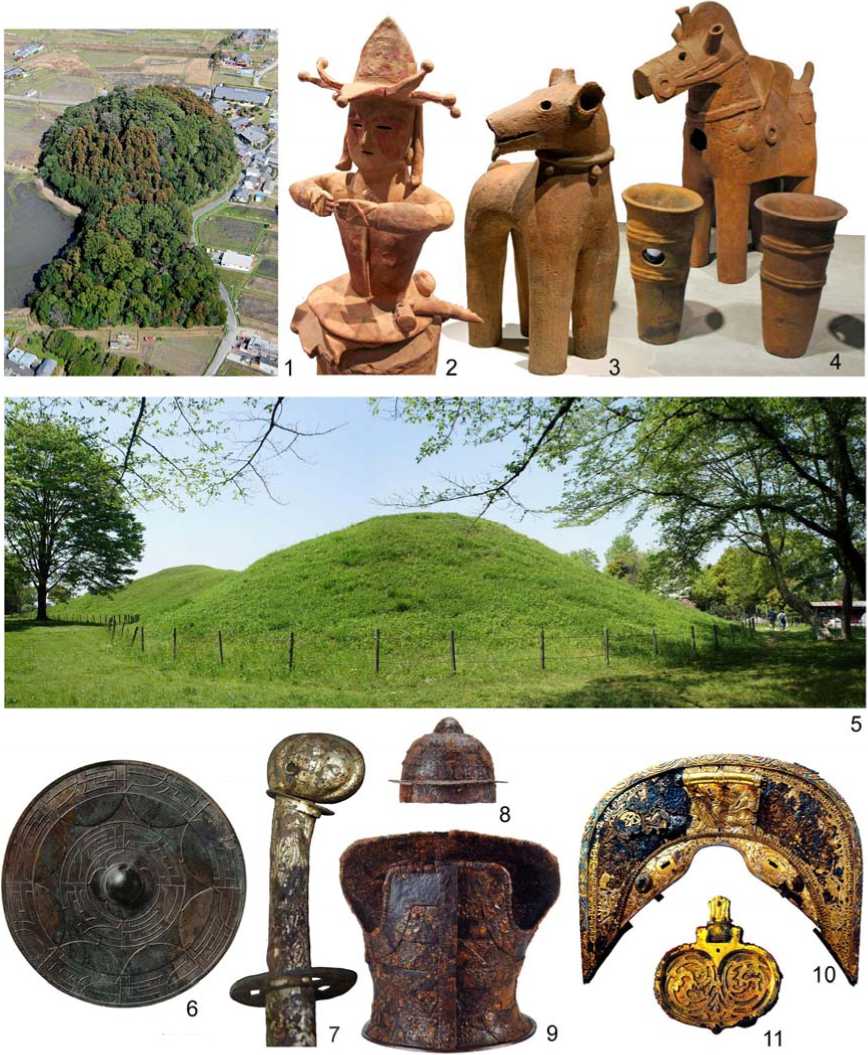

В III–VII вв. на большинстве Японских островов (кроме Хоккайдо) распространилась культурная общность Кофун [Воробьев, 1980], для которой наиболее характерны захоронения в курганах (рис. 2, 1); всего выявлено свыше 161 тыс. захоронений этого периода. С ними тесно связанны разнообразные глиняные фигуры (ханива) (рис. 2, 2). Они представляли собой толстые цилиндры высотой до 60 см и диаметром около 40 см, обычно с отверстиями, реже с орнаментом в виде предметов быта и вооружения. В дальнейшем число сюжетов значительно возросло. Выделялось несколько групп: антропоморфные, зооморфные, здания, лодки, оружие и утварь. Расцвет ханива относится к середине V в. Появились раскрашенные фигурки служителей культа (в том числе женщин), воинов, танцоров, артистов, птиц, коней и зданий (рис. 2, 3, 4). Для того времени характерна подробная моделировка аксессуаров одежды (вплоть до передачи фактуры ткани), оружия и снаряжения, упряжи; отмечалась особая тщательность в изготовлении фигур воинов и боевых лошадей [Иофан, 1974]. Главным центром производства считалась преф. Гумма.

Рис. 2 (фото, без масштаба). Материалы эпохи Кофун:

1 – курган в форме «замочной скважины» Хасинака-кофун, преф. Нара (по: [Хаккуцу…, 2014. С. 47]; 2 – ханива , изображающая танцующего человека (музей преф. Фукусима); 3 – ханива , изображающая собаку (музей Михо, преф. Сига); 4 – ханива , изображающая лошадь (музей археологических ценностей г. Ёсими, преф. Сайтама); 5 – курган, исторический парк Сакитама, преф. Сайтама; 6 – бронзовое зеркало периода Кофун из Синъяма, преф. Нара (по: [Хаккуцу…, 2014. С. 43]); 7 – рукоять меча (музей преф. Фукусима); 8 – шлем и доспех (по: [Марико-фунно кофунбукку, 2014. С. 59]); 9 – лука седла (по: [Ямато-но кофун II…, 2006. С. 4]); 10 – бляха, преф. Кавасаки (по: [Хаккуцу…, 1995. С. 43]); все фотографии, за исключением специально оговоренных случаев, выполнены А. И. Соловьевым во время научных командировок в Японию)

На раннем этапе курганы располагались на возвышенностях, в дальнейшем – на равнине (рис. 2, 5 ). Их прототипы известны на памятниках финального этапа Яёй. Диаметр самого маленького кургана 15 м, длина самого большого 823 м. Фигуры- ханива обычно размещались вокруг основания кургана (цилиндры, фигуры людей, животных, птиц, зданий) и на его вершине, над местом захоронения (чаще всего изображения домов, реже – людей и животных). Прослеживаются хронологические различия в локализации изделий. Первоначально они располагались на насыпи, в дальнейшем за пределами рвов и на насыпных валах вокруг курганов.

Культура Кофун сложилась на местной основе при значительном китайском и, особенно, корейском влиянии (в том числе за счет прямых миграций) [Mizoguchi Koji, 2017]. Многие вещи (например, бронзовые зеркала) копировали базовые китайские образцы (рис. 2, 6 ). Через Корею шел также транзит важных элементов «всаднической культуры» из степных районов Центральной Азии, что прослеживается по формам и украшению оружия (рис. 2, 7 , 8 ), конского убора (рис. 2, 9 , 10 ) (см.: [Комиссаров, Войтишек, 2010]).

Как свидетельствуют письменные и эпиграфические источники, контакты носили двусторонний характер, что объясняет появление курганов «в форме замочной скважины» в начале VI в. на территории «царства» Кая на юге Корейского полуострова, с которым древние японские племена поддерживали тесные контакты, в частности получали оттуда железо. Использование курганов для погребения знати продолжалось и в раннем Средневековье (период Асука, 592-710 гг.). Одна из поздних гробниц Исибутай (преф. Нара) с высокой насыпью представляет собой подземное циклопическое сооружение, сложенное из 30 каменных блоков общим весом 2 300 т. Эта традиция постепенно угасла в VII в., по мере распространения пришедшего из Кореи буддизма, которому присущ обряд кремации.

В целом, исследования древнего прошлого Японии показывают, что изоляция островного населения была относительной. На протяжении многих тысячелетий оно вступало в контакты с носителями различных материковых и островных культур, интенсивное общение с которыми и привело к формированию японского этноса.

Материалы данного обзора могут способствовать повышению мотивации студентов к изучению археологии Японии и культурных контактов населения Японских островов и континента, могут быть полезны при выборе тем и написании курсовых и дипломных работ.

Список литературы Основные этапы древней истории Японии (материалы к учебному курсу "Археология зарубежной Азии")

- Александров А. В., Арутюнов С. А., Бродянский Д. Л. Палеометалл северо-западной части Тихого океана. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. 129 с.

- Васильевский Р. С., Лавров Е. Л., Чан Су Бу. Культуры каменного века Северной Японии. Новосибирск: Наука, 1982. 208 с.

- Воробьев М. В. Япония в III-VII вв.: этнос, общество, культура и окружающий мир. М.: ГРВЛ, 1980. 344 с.

- Деревянко А. П. Культура Яёй и ее связи с материковыми культурами // Археология Северной и Центральной Азии. Новосибирск: Наука, 1975. С. 138-149.

- Деревянко А. П. Палеолит Японии. Новосибирск: Наука, 1984. 271 с.

- Деревянко А. П. Древние культуры Японии // Археология зарубежной Азии. М.: Высш. шк., 1986. С. 335-352.

- Иофан Н. А. КультурадревнейЯпонии. М.: ГРВЛ, 1974. 261 с.

- Киддер Дж. Э. Япония до буддизма: острова, заселённые богами / Пер. с англ. О. И. Миловой. М.: Центрполиграф, 2003. 284 с.

- Комиссаров С. А., Войтишек Е. Э. Культура Кофун (обзор материалов к курсу «Археология зарубежной Азии») // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2010. Т. 9, вып. 3: Археология и этнография. С. 14-17.

- Мещеряков А. Н., Грачёв М. В. История древней Японии. СПб.: Гиперион, 2002. 509 с.

- Соловьева Е. А., Табарев А. В., Табарева Ю. В. Догу: страницы энциклопедии Дзёмона // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. Т. 16. С. 303-306.

- Табарев А. В., Иванова Д. А. Повелительницы зеркал: особенности погребального обряда культуры Яёй // Гуманитарные науки в Сибири. 2016. № 2. С. 15-18.

- Barnes G. L. State formation in Japan: essays on Yayoi and Kofun period archaeology. New York; London: Routledge Curzon, 2003. 256 p.

- Caspermeyer J. New genetic evidences resolves origins of modern Japanese // Molecular biology and evolution. 2015. Vol. 32. Iss. 7. P. 1913.

- Edwards W. Mirrors on ancient Yamato: The Kurozuka Kofun discovery and the question of Yamatai // Monumenta Nipponica. 1999. Vol. 54. No. 1. P. 75-110.

- Habu Junko. Ancient Jomon of Japan. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 352 p.

- Habu Junko. Early Sedentism in East Asia: from late Paleolithic to early agricultural societies in insular East Asia // The Cambridge World Prehistory: East Asia and the Americas. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. Vol. 2. P. 724-741.

- Habu Junko, Okamura Katsuyuki. Japanese archaeology today: new development, structural understanding, and prospects for disaster archaeology // Handbook of East and Southeast Asian archaeology (eBook). N. Y.: Springer, 2017. P. 11-26.

- Hayashi Kensaku. Rev.: Japan Before Buddhism. J. E. KIDDER, Jr. (Ancient Peoples and Places, Volume 10). New York, Washington: Frederick A. Praeger Publishers, 1966. 284 p. // American Anthropologists. 1968. Vol. 70. No. 2. P. 415-416.

- Hudson M. J. Rice, bronze and chieftains - an archaeology of Yayoi ritual // Japanese Journal of Religious Studies. 1992. Vol. 19. No. 2-3. P. 139-189.

- Kaner S., Bally D. The power of dogu: ceramic figures from ancient Japan. L.: British Museum Press, 2009. 176 p.

- Keiji Imamura. Prehistoric Japan: new perspectives on Insular East Asia. Honolulu: University of Hawaii Press, 1996. 246 p.

- Kobayashi Tatsuo. Jomon reflections: forager life and culture in the prehistoric Japanese Archipelago. Oxford: Oxbow, 2004. 240 p.

- Low M. Physical Anthropology in Japan: The Ainu and the search for the origins of the Japanese // Current Anthropology. 2012. Vol. 53. No. 55. P. 557-568.

- Mizoguchi Koji. An Archaeological History of Japan: 30.000 BC to AD 700. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2002. 274 p.

- Mizoguchi Koji. The archaeology of Japan: from the earliest rice farming villages to the rise of the state. N. Y.: Cambridge University Press, 2013. 385 p.

- Mizoguchi Koji. The Yayoi and Kofun period of Japan // Handbook of East and Southeast Asian archaeology (eBook). N. Y.: Springer, 2017. P. 561-602.

- Ono Akira, Sato Hiroyuki, Tsutsumi Takashi, Kudo Yuichiro. Radiocarbon dates and archaeology of the Late Pleistocene in the Japanese islands // Radiocarbon. 2002. Vol. 44. Iss. 2. P. 471-494.

- Андоу Мисао. Дзёмонбункано мирёку: Дзёмонкентей косики текисто [案藤操。縄文文化の魅力:縄文検定"公式"テキスト ]. Очарование культуры Дзёмон: Тексты формулы изучения Дзёмон. Токио: Хигасигиндза сюппанся, 2011. 128 с. (на яп. яз.)

- Каватихэйяо хору [河内平野を掘る ]. Раскапывая долину Кавати. Осака, Мачандайдзумато, 1981. 130 с. (на яп. яз.)

- Кокогакукарано тёсэн [考古学からの挑戦 ]. Вызов через археологию. Сендай: Тохокудайгаку, 2013. 104 с.(на яп. яз.)

- Марикофунно кофунбукку [ まりこふんお古墳ブック] Книга о курганах Марикофун. Токио: Яматокейкокуся, 2014. 132 с. (на яп. яз).

- Сайто Тадаси. Нихон ко:когаку си [斎藤忠。日本考古学史 ]. История японской археологии. Токио: Ёсикава ко:бункан, 1995. 492 с. (на яп. яз.)

- Фудзио Синъитиро. Яёй дзидай-но рэкиси [藤尾慎一郎。弥生時代の歴史 ]. История эпохи Яёй. Токио: Коданся, 2015. 256 с. (на яп. яз.).

- Фудзимото Цуёси. Сацумон бунка [藤本強。擦文文化 //地学雑誌 ]. Культура Сацумон // Тигаку дзасси. 1981. Т. 90, вып. 2. С. 122-136 (на яп. яз.).

- Хаккуцу сарэта нихон рэтто [発掘された日本列島 ]. Раскопки [на островах] Японского архипелага. Токио: Асахисимбун сюппанся, 1995. 112 с. (на яп. яз.)

- Хаккуцу сарэта нихон рэтто [発掘された日本列島 ]. Раскопки [на островах] Японского архипелага. Токио: Асахисимбун сюппанся, 2012. 80 с. (на яп. яз.)

- Хаккуцу сарэта нихон рэтто [発掘された日本列島 ]. Раскопки [на островах] Японского архипелага. Токио: Асахисимбун сюппанся, 2014. 80 с. (на яп. яз.)

- Ямато-но кофун II [大和古墳 II]. Курганы Ямато II. Киото: Дзимбунсёин, 2006. 188 с. (на яп. яз.)