Основные направления и результаты селекции и семеноводства капустных культур во ВНИИССОК

Автор: Пивоваров В.ф, Бондарева Л.Л.

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: Теория и практика селекции и семеноводства овощных растений

Статья в выпуске: 3 (20), 2013 года.

Бесплатный доступ

Показаны основные этапы развития и результаты селекции и семеноводства по капустным культурам во ВНИИССОК. Определены основные направления селекции и семеноводства капустных растений на современном этапе.

Капуста, виды, разновидности, селекция, семеноводство

Короткий адрес: https://sciup.org/14025030

IDR: 14025030 | УДК: 635.33:(631.52+631.53)

Текст научной статьи Основные направления и результаты селекции и семеноводства капустных культур во ВНИИССОК

К апуста в России всегда была одной из традиционных и основных овощных культур. Ее производство в нашей стране занимало огромные площади, а товарная продукция являлась одной из статей экспорта.

В Советском Союзе в 1933 году площади, занятые под капустой, достигали 491 тыс. га, затем происходило уменьшение, и к 1978 году они составили уже 271,5 тыс.га. В последнее десятилетие, по данным ФАО, площади, занятые под производством товарной капусты в Российской Федерации, колеблются в пределах от 103,0 тыс.га в 2007 году до 123,3 тыс. га в 2011 году. По объёмам производства капусты Россия стоит на третьем месте после Индии и Китая, что соответствует примерно 6% валового мирового сбора – 3,528 млн. т (по данным ФАО, 2011), а по урожайности значительно усту- пает многим странам Европы и Азии, занимая 47 место, – 28,6 т/га.

Традиционно наибольшие объёмы продовольственной капусты выращиваются в Нечерноземном и Центральном регионах. Они же являются и наибольшими потребителями импорта, что свидетельствует об их низком фактическом уровне производства продукции. Из 13 экономических регионов России только три: Центрально-Черноземный, Поволжский и Северокавказский, не ввозят капусту для собственного потребления. Такая широкая география распространения этой культуры в нашей стране стала возможна только благодаря использованию в производстве многочисленных сортов, адаптированных к разнообразным почвенно-климатическим условиям.

До начала двадцатого века отечественная селекция капусты находи- лась в руках талантливых селекционеров-самоучек: Е.А.Грачёва, Н.В. Вальватьева, К. Мороза, Н.М. Пыш-кина. А Михаил Васильевич Рытов (1845-1910), изучая множество сортов капусты белокочанной, пришёл к заключению, что «...Капуста – чистейший продукт русской культуры, которая достигла в нём большого совершенства». Много усилий для создания научной основы для селекции капусты приложили Николай Иванович Кичунов (1863-1942), Виталий Иванович Эдельштейн (18811965).

Основательно подойти к решению проблемы селекции и семеноводства капусты в начале прошлого столетия стало возможно только с созданием специализированных научно-исследовательских учреждений: Грибовской селекционной опытной станции, станции садово-огородного семеноводства ТСХА, Воронеж-

ской, Казанской, Омской областных опытных станций, Всесоюзного института прикладной ботаники и новых культур во главе с Н.И. Вавиловым.

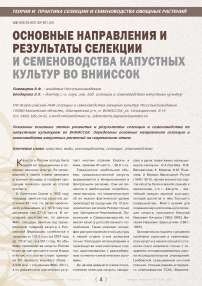

Директор образованной Грибов-ской селекционной опытной станции, профессор Тимирязевской сельскохозяйственной академии Сергей Иванович Жегалов сумел с небольшим коллективом сотрудников максимально эффективно организовать работу по селекции и семеноводству огородных растений. В своей книге «Разведение огородных растений на семена» (1925) он писал: «При отборе элитных растений у капусты, как при всяком отборе вообще, необходимо иметь определенный идеал, к которому желательно приблизиться. Запросы и даже вкусы в этом отношении могут быть весьма различными, поэтому общие указания дать не так просто...».

Одной из учениц С.И. Жегалова была Елена Михайловна Попова. Именно ей он доверил очень ответственную работу с капустой. Помогали ей В.Т.Козлов и М.А. Потресо-ва. В своих исследованиях Е.М. Попова использовала максимально возможное число признаков, их изменчивость и наследственность. Особое внимание уделялось созданию высокого, выровненного агрофона и соблюдению агротехники на

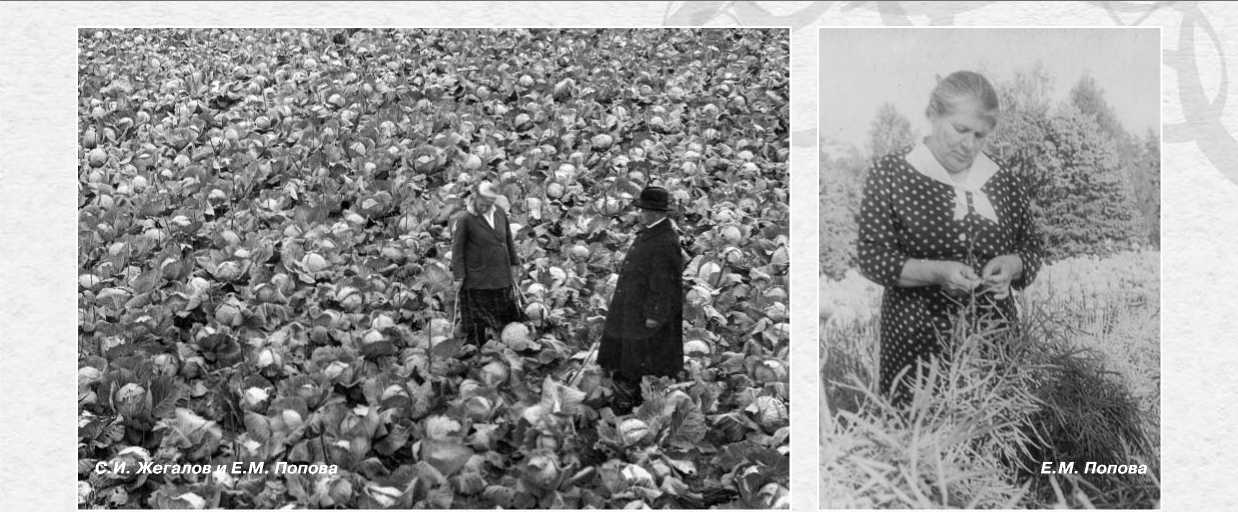

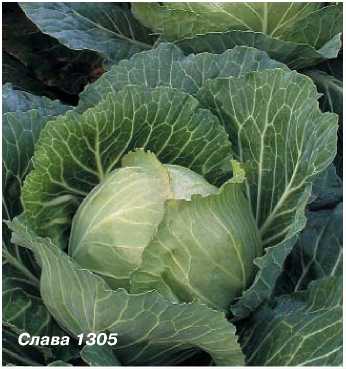

опытных участках. Поражает талант учёного-селекционера Е.М. Поповой, которая в чрезвычайной пестроте существовавших в то время сортопопуляций смогла увидеть ставшие впоследствии самыми распространёнными на территории СССР сорта капусты: Номер первый грибовский 147, Слава грибовская 231, Белорусская 455, Московская поздняя 15. Особую трудность в работе представлял сорт капусты раннеспелого срока созревания Номер первый грибовский 147, маточники которого очень плохо сохранялись в зимний период при ведении первичного семеноводства. Поэтому для него была разработана специальная технология сохранности маточников с помощью прикопки их в подвале [1]. Успех многолетней работы был по достоинству оценен на Международной выставке в Эрфурте, проходившей в 1961 году в Германии, на которой этот сорт в числе других сортов был удостоен Золотой медали. Высокую оценку получил он и у себя на родине. В бывшем СССР он был районирован в 90 областях.

Для круглогодичного снабжения населения свежей капустой в те годы из созданных сортов отечественной селекции был сформирован «капустный конвейер», который существует и в настоящее время, он постоянно дополняется новыми сортами и гетерозисными гибридами различных групп спелости.

Номер первый Грибовский 147

Большое значение тогда придавали семеноводству сортов, разрабатывали методы, позволяющие снизить себестоимость семян и вплотную подойти к селекции на гетерозис, анализу наследования количественных и качественных признаков при прямых и обратных скрещиваниях.

Научное наследие Е.М. Поповой и практические результаты её труда, воплощённые в многочисленных сортах, бережно сохраняются и приумножаются её последователями. Под руководством И.Е. Китаевой в 1970-е годы сотрудники лаборатории проводили большую работу по первичному семеноводству оригинальных сортов капусты, разрабатывали методы создания гетерозисных гибридов капусты белокочанной и расширяли её сортимент. Именно в 70-е годы прошлого столетия в нашей институте был создан первый отечественный гетерозисный гибрид капусты белокочанной на основе самонесовмести-мости – F1 Дружный. Но ряд субъективных причин не позволил этому гибриду найти широкое распространение на территории бывшего СССР.

В лаборатории под руководством заведующего Н.В. Крашенинника в 1980-е годы очень много было сделано для реконструкции производственной базы лаборатории, смонтированы камеры искусственного климата с автоматической регулировкой режимов температуры, конвейер поступления свежей капусты для средней нечерноземной

ЗОНЫ РСФСР

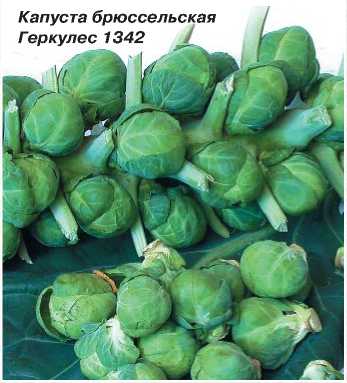

Капуста брюссельская

Геркулес 1342 /

влажности, освещённости и воздухообмена, позволившие значительно сократить продолжительность отдельных этапов селекционного процесса. Кроме того, в этот период были установлены широкие связи с селекционерами зарубежных стран, продолжены работы по переводу селекции на гетерозисную основу.

При работе лаборатории под руководством И.М. Колесникова в 90е годы были установлены тесные творческие связи с учёными Тимирязевской с.-х. академии, в частности, с известным селекционером по селекции капусты – Анатолием Васильевичем Крючковым. В результате совместной работы были созданы гетерозисные F1 гибриды капусты белокочанной: Соло, Лёжкий.

В последнее десятилетие, шагая в ногу со временем, сотрудники лаборатории под руководством заведующего лабораторией Старцева Виктора Ивановича начали использовать современные методы в селекционной работе, такие как электрофоретический и ПЦР-анализы селекционного материала, создание линий на основе удвоенных гаплоидов и с использованием цитоплазматической мужской стерильности.

Созданный в лаборатории селекции и семеноводства капустных культур ВНИИССОК селекционный материал – исходные родительские линии и межлинейные гибриды да- ют возможность получать гетерозисные F1 2-х и 4-х линейные гибриды капусты белокочанной различных групп спелости с комплексной устойчивостью к болезням. Работа строится таким образом, что все перспективные формы, выделенные в селекционном процессе, проходят обязательную оценку сотрудниками лаборатории иммунитета и защиты растений ВНИИССОК на устойчивость к наиболее распространённым болезням и вредителям как на искусственном, так и естественном фонах. В результате получена серия гетерозисных гибридов капусты белокочанной различных групп спелости и других разновидностей, которые переданы на Государственное сортоиспытание.

Практически весь сортимент сортов капусты белокочанной селекции ВНИИССОК, районированный более полувека назад, в настоящее время служит уникальным генофондом при создании новых гетерозисных гибридов и сортов. Так, с использованием инбредных линий, полученных из сортопопуля-ций Слава и Белорусская 455, селекционерами селекционной станции им. Н.Н. Тимофеева МСХА им. К.А.Тимирязева создан гетерозисный гибрид F1 CБ-3. На базе отечественных сортов во ВНИИССОК получены гетерозисные гибриды F1 Аврора и Снежинка. Не потеряли актуальность методы отбора на скороспелость, плотность кочана, размеры внутренней и наружной кочерыги. Обобщение накопленного материала позволяет сотрудникам разрабатывать модели будущих сортов и гетерозисных гибридов, а изучение корреляций многочисленных признаков даёт возможность значительно ускорить селекционный процесс.

Для успешной работы по созданию конкурентоспособных сортов или гибридов капусты необходимо шире использовать ген-маркерную селекцию. Усовершенствованная технология получения удвоенных гаплоидов капусты белокочанной, брокколи, китайской в лаборатории биотехнологии ВНИИССОК позволяет значительно сократить отдельные этапы селекционного процесса и ускорить создание гетерозисных гибридов с заданными параметрами.

Использование современных технологий и накопленный объем информации для решения конкретных задач в селекции и семеноводстве капустных культур позволяет проводить быстрый подбор и оценку селекционного материала. Вместе с тем, создание современного конкурентоспособного производства невозможно без разработки энергосберегающих, малозатратных, эффективных технологий.

Разрабатываемые сортовые технологии позволяют существенно снизить вредоносность некоторых болезней и вредителей или даже полностью устранить причины их возникновения. Так, переход на кассетные технологии выращивания рассады капусты, позволил не только значительно уменьшить вероятность поражения растений альтернариозом в фазе рассады, но и практически исключить заражение почвы килой.

Использование климатических камер, применение в них современных источников света «REFLUX» на базе нашего института позволяет значительно ускорить прохождение отдельных этапов селекционного процесса, исключает зависимость его от погодных условий, способствует снижению затрат на проведение работ по получению инбредных линий, а на их основе перспективных гибридных комбинаций.

В сотрудничестве с другими подразделениями института, сотрудники лаборатории селекции и семеноводства капустных культур успешно работают над программой «овощи – лекарство», добиваясь не только улучшения вкусовых качеств и пищевой ценности продукции, но и повышения содержания в ней различных биологически активных веществ.

В ежедневном меню россиянина доля овощей увеличивается за счёт включения в него разнообразных блюд, приготовленных из свежих и переработанных овощей, в состав которых традиционно входят капуста белокочанная и другие разновидности. В этой связи успешно реализуется направление по созданию новых овощных продуктов из капусты кольраби, цветной, декоративной, брокколи с помощью их специальной переработки, позволяющей сохранить пищевую ценность сырья.

Постоянный и неуклонный рост потребления овощных культур населением России – один из показателей повышения качества жизни, т.к. для сложных климатических ус- ловий, в которых находится наша страна, проблема лечебно-профилактического питания имеет приоритетное значение.

ВНИИССОК – одно из немногих селекционных учреждений в России, которое не только ведёт селекцию на качество практически всех имеющихся видов и разновидностей капусты, но и постоянно обогащает отечественный генофонд, вводя в культуру новые овощные растения. Так, в 2000 году была проведена успешная интродукция в РФ Восточно-Азиатского вида капусты и созданы сорта этой культуры двух сортотипов: черешкового типа – Ласточка и листового – Веснянка. Оба сорта не только исключительно скороспелые, но и являются генетическими источниками устойчивости к вредителю капусты белокочанной – капустной белянке. Как показали проведённые биохимические исследования, капуста китайская содержит каротин, а при соответствующих технологиях выращивания способна к повышенному усвоению селена, сопровождающемуся снижением содержания тяжелых металлов, в первую очередь, свинца. Это делает её весьма перспективной для возделывания в промышленных регионах страны, в пригородном овощеводстве, а также в местах с повышенной антропогенной нагруз-

кой на окружающую среду. Наиболее высокий коэффициент пищевого использования растения капусты китайской среди других овощных культур открыл перспективу включения ее в разработку биолого-технических систем жизнеобеспечения космических аппаратов и орбитальных станций (работа проводится в сотрудничестве с Институтом медико-биологических проблем РАН) [2]. При работе по созданию гетерозисных гибридов капусты китайской были выделены исходные формы с высоким содержанием флавоноидов и проламинов для селекции на качество продукции и лечебно-профилактические свойства, которые нашли практическое использование в созданном гетерозисном гибриде капусты китайской Памяти Поповой.

В последнее время жизнь динамична, меняются запросы, выдвигаются новые требования к товарной продукции капусты. Многие задачи в современных условиях могут быть решены только при принципиально новом подходе. При этом существенно возрастает роль науки. Если лет 5-8 назад были востребованы сорта или гибриды капусты очень позднего срока созревания, с хорошей лежкостью кочанов, то в настоящее время уже меняются требования к качеству товарной продукции: кочаны должны быть универсального использования, пригодными и к хранению, и к переработке (квашению).

Со вступлением России в ВТО межгосударственные границы становятся все более открытыми. Усиливается конкуренция на семенном и продовольственном рынках страны. Кроме разнообразия сортимента ввозимых овощей и семян, в том числе, и капусты, в нашу страну, специалисты по защите растений стали выявлять новые болезни и вредителей, которых никогда не обнаруживали в регионах возделывания. С другой стороны, одной из важнейших проблем становится наметившаяся в последние годы тенденция потепления климата в средней полосе России. Были обнаружены новые более агрессивные расы возбудителей болезней у капусты [3]. Совместная работа селекционера и специалиста по защите растений в последнее время не только важна, но и необходима. Необходима разработка новых экспресс-методов фитопатологического мониторинга состояния посевов капусты, оперативное реагирование на выявленные очаги специалистами по защите растений, как это было в советское время. Поэтому в настоящее время необходимо теснее сотрудничать селекционерам со специалистами, проводящими теоретические исследования, чтобы ставить целью своей работы конечный результат с перспективой коммерциализации научной деятельности, способной впоследствии окупить затраты на проведенные исследования.

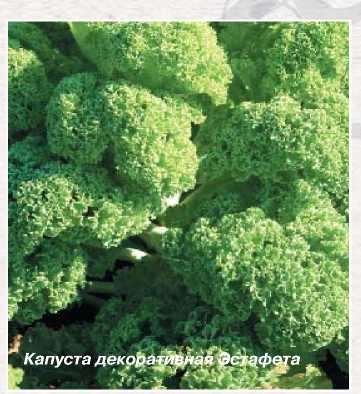

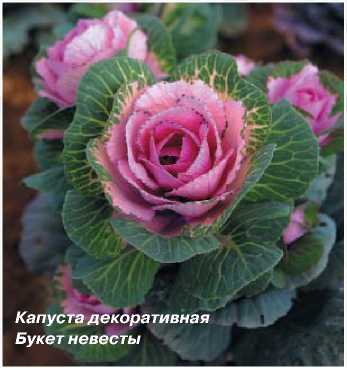

В городах и крупных мегаполисах в настоящее время всё сильнее проявляется тенденция к уменьшению отрицательного влияния на людей техногенного фактора за счёт увеличения количества зелёных насаждений и флористического дизайна городского ландшафта. В том же направлении идёт преобразование приусадебных, садово-огородных и дачных участков – увеличиваются площади, занятые под декоративными и цветочными культурами. Отвечая на запросы современного потребительского рынка, была создана серия сортов капусты декора-

тивной, имеющих двойное назначение – овощное и декоративное. Совместно с учёными Института питания АМН РФ было установлено, что капуста декоративная – ценный продукт для лечебно-профилактического питания. По содержанию селена она в 3 раза превосходит белокочанную капусту. Декоративность этих сортов сохраняется до Нового года. Они отличаются исключительной морозостойкостью и в открытом грунте являются единственным «цветущим» зимним растением.

К сожалению, в крупнотоварном производстве лидирующую роль играют зарубежные гетерозисные гибриды. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию. Следует заметить, что преимущество зарубежных гетерозисных гибридов на рынке обеспечивается, в первую очередь, тщательной предпродажной подготовкой семян и продуманной системой маркетинга. В настоящее время, учитывая вышеизложенное, во ВНИИССОК

построен цех по предпосевной подготовке семян, позволяющий значительно повысить посевные качества семян, и как показали производственные испытания в хозяйствах Смоленской области, Республике Беларусь, сорта и гибриды селекции ВНИИССОК не уступают по урожайности и качеству продукции зарубежным аналогам.

В институте по всем сортам капусты белокочанной и других разновидностей в институте ведется первичное семеноводство. Ежегодно под контролем селекционеров производятся оригинальные и элитные семена. Семена исходных родительских линий для гетерозисных гибридов размножаются в камерах искусственного климата. Репродукционные семена капустных культур селекции ВНИИССОК выращиваются в благоприятных агроклиматических условиях и в количествах, удовлетворяющих потребность рынка, что вносит определенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России.

Список литературы Основные направления и результаты селекции и семеноводства капустных культур во ВНИИССОК

- Пивоваров В.Ф. Деятельность выдающегося ученого Елены Михайловны Поповой и ее вклад в становление и развитие отечественной селекции капусты/В кн.Елена Михайловна Попова. Научное наследие, воспоминания, развитие идей./М., 2007. С.6-11.

- Беркович Ю.А., Кривобок Н.М., Смолянина С.О., Ерохин А.Н. Космические оранжереи: настоящее и будущее/М., «Слово», 2005. 367 с.

- Маслова А.А., Ушаков А.А., Старцев В.И., Бондарева Л.Л., Баранов В.Н., Вюртц А.В. Селекционно-имммунологическая оценка различных разновидностей капусты по устойчивости к болезням и вредителям//В сб. Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур: материалы докладов/ВНИИССОК. М.,2010. -Т.2. -С.388-395.