Основные направления инновационного развития органов власти в условиях цифровых трансформаций

Автор: Жигун Л.А., Фоменко Н.М.

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Государственное регулирование экономики

Статья в выпуске: 4 (154), 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу направлений управленческих инноваций в органах государственной власти в условиях цифровой трансформации. Исследование основано на данных Первого Всероссийского конкурса управленческих инноваций (2024 г.) и охватывает 264 проекта. Рассматриваются теоретические подходы (системный, процессный, институциональный), выделяются приоритеты и различия в инновационной активности по уровням власти. Установлена связь между направленностью инноваций и функциональной природой органов власти. Результаты могут быть использованы для стратегического развития государственного управления.

Управленческие инновации, цифровая трансформация, инновационная активность органов власти, муниципальное и государственное управление

Короткий адрес: https://sciup.org/148331846

IDR: 148331846

Текст научной статьи Основные направления инновационного развития органов власти в условиях цифровых трансформаций

В условиях цифровой трансформации органы власти на всех уровнях сталкиваются с необходимостью постоянного внедрения инноваций для повышения эффективности, прозрачности и качества госуслуг.

ГРНТИ 82.13.11

EDN TRIHAG

Наталья Михайловна Фоменко – доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономики промышленности, профессор кафедры национальной и региональной экономики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. ORCID 0000-0002-9266-9865

Контактные данные для связи с авторами (Фоменко Н.М.): 129323, Москва, Лазоревый пр., 3 (Russia, Moscow,

Цифровые технологии меняют традиционные подходы к управлению, способствуя оптимизации процессов, улучшению взаимодействия с гражданами и росту доверия к государству. Внедрение инноваций позволяет не только модернизировать внутренние механизмы, но и формировать новые модели взаимодействия с обществом и развивать человеческий капитал. При этом цифровизация порождает и новые риски: угрозы безопасности данных, цифровое неравенство, нехватку цифровых компетенций у чиновников и населения.

Цель статьи – проанализировать ключевые направления управленческих инноваций органов власти в условиях цифровых изменений. Задачи: раскрыть теоретические подходы к инновационному развитию госуправления; определить механизмы и направления внедрения инноваций; выявить перспективы и вызовы цифровой трансформации.

Материалы и методы

Исследование базируется на подходах различных экономических и управленческих школ, что позволяет глубже понять трансформацию институтов власти и выработать эффективные стратегии их обновления. Таким образом, теоретическая база настоящего исследования опирается на труды отечественных и зарубежных ученых, которые изучают вопросы инновационного управления, цифровой трансформации, а также организационных изменений в государственном секторе.

Исследования М.И. Арбатовой [1], Н.Г. Копасовской [2] и Ю.Н. Мирау [3] освещают необходимость управленческих новаций, гибких организационных структур и социального партнёрства. Д.В. Паринов и Б.А. Соловьёв [4] подчёркивают роль межуровневой координации при реализации инновационных инициатив. Цифровая зрелость как основа инноваций в управлении анализируется в работах И.И. Смотрицкой [5]. А.С. Шпак [6] трактует инновации как инструмент достижения стратегических целей власти. Зарубежные исследователи (К. Худ [7], М. Кастельс [8], Д. Осборн, Р. Нельсон [9] и др.) подчёркивают необходимость баланса между инновационностью, прозрачностью и институциональной устойчивостью.

Проведенный анализ показывает, что на сегодняшний день наиболее значимыми для понимания инновационного развития органов власти являются системный, процессный и институциональный подходы, позволяющие комплексно оценить процессы модернизации как многокомпонентное и динамичное явление. Методическое обоснование оценки инновационного потенциала регионов разработано в исследованиях МШЭ МГУ имени М. В. Ломоносова [10], Института экономики РАН [11] и аналитических материалах Высшей школы экономики [12]. Несмотря на формирование целостного научного подхода к инновационному развитию органов власти, содержательные характеристики управленческих инноваций остаются раскрытыми фрагментарно. Это определяет актуальность настоящего исследования, направленного на восполнение указанного теоретико-практического пробела.

Эмпирической базой исследования стали данные Первого Всероссийского конкурса управленческих инноваций 2024 года (264 заявки, 48 победителей в 12 номинациях). Методологию составили системный, процессный и институциональный подходы. Проведена группировка направлений инноваций по уровням власти. Для оценки активности применены коэффициенты, учитывающие соотношение проектов и численности населения округов, а также регрессионный анализ и математическое моделирование приоритетности направлений.

Результаты и обсуждение

В рамках исследования под направлениями инновационного развития понимаются ключевые характеристики управленческих инноваций, воздействие на которые позволяет достигать целей проектов. Их значимость определяется функциями каждого уровня власти: федерального, регионального и местного. При дефиците ресурсов инновации становятся необходимыми. В рамках исследования проанализированы направления и приоритеты управленческих инноваций, на основе данных Первого Всероссийского конкурса, с учётом уровня власти и территориальной специфики. Всего на конкурс были поданы 264 заявки [13]. По материалам конкурса, 23 его участника относятся к федеральным органам власти (8,7%), 117 – к органам региональной власти (44,3%) и 124 – к органам местного самоуправления (47,0%). Из общего числа участников органов власти было определено 48 победителей по 12 номинациям, что составило 18,2% от всей численности конкурсантов (табл. 1).

Согласно данным табл. 1, по каждой номинации в среднем определены четыре участника. Призовые места по уровням власти между участниками распределены в следующей пропорции: 12,5% федеральным органам власти, 43,75% органам региональной власти и 43,75% органам местного самоуправления.

Для выявления акцентированности направлений управленческих инноваций, позволяющей судить об инновационной активности органов власти в составе победителей конкурса, нами была выполнена группировка решаемых ими в проектах задач. Полученные результаты приведены в табл. 2. В ходе исследования приоритетных направлений управленческих инноваций в органах власти выявлено, что приоритетными направлениями в смешанном составе победителей конкурса являются направление «Эффективности и прозрачности органов власти» (27,1%) и направление «Инновации и цифровизация» (20,8%), охватывающие 47,9% проектов [5].

Материалы конкурса служат основой пилотного оценивания территориальных особенностей инновационной активности участников конкурса 2024 г. на уровне органов местного самоуправления (ОМСУ). Больше всего инновационных проектов от ОМСУ поступило из Приволжского (33 ед.), Уральского (25 ед.) и Центрального (23 ед.) федеральных округов. Наименьшая активность – у Дальневосточного (4 ед.) и Северо-Кавказского (1 ед.) округов. Для оценки инновационной активности использован коэффициент – число проектов на 1 млн жителей. В среднем по стране он составил 0,84. Максимальные значения зафиксированы в Уральском (2,04) и Приволжском (1,15) округах, минимальное – в СевероКавказском (0,10). Анализ показал, что активность возрастает с ростом доли проектов и снижается при увеличении численности населения региона. Выведена регрессионная модель зависимости инновационной активности от этих факторов [14].

Таблица 1

Номинации конкурса на лучший исполнительный орган власти в сфере управленческих инноваций

|

Номинация проекта |

Победители органов власти, ед. |

|

|

Всего |

федеральных/региональных/ муниципальных |

|

|

Гран-при |

5 |

2/1/2 |

|

повышение эффективности деятельности органов власти |

4 |

0/2/2 |

|

повышение эффективности бюджетирования |

4 |

0/2/2 |

|

повышение открытости (прозрачности) деятельности органов власти и вовлечения граждан |

4 |

0/2/2 |

|

внедрение цифровых технологий в управлении |

5 |

1/3/1 |

|

внедрение новых подходов к предоставлению государственных (муниципальных) услуг |

4 |

2/1/1 |

|

развитие кадрового потенциала органов власти |

4 |

1/3/0 |

|

развитие городского хозяйства и ЖКХ |

4 |

0/2/2 |

|

в сфере развития отраслей экономики |

4 |

0/2/2 |

|

развитие транспорта |

4 |

0/0/4 |

|

развитие отраслей социальной сферы и демографии |

3 |

0/2/1 |

|

в сфере безопасности |

3 |

0/1/2 |

|

Итого |

48 |

6/21/21 |

Разработано авторами по данным конкурса.

Таблица 2

Группировка победителей по направлениям управленческих инноваций

|

Направление инноваций и задачи решаемые в проектах |

Доля вероятности в составе номинаций, % |

|

1. Эффективность и прозрачность органов власти: Повышение эффективности деятельности органов власти; Повышение эффективности бюджетирования; Повышение открытости (прозрачности) деятельности органов власти и вовлечения граждан |

27,1 |

|

2. Инновации и цифровизация: Внедрение цифровых технологий в управлении; Внедрение новых подходов к предоставлению государственных (муниципальных) услуг |

20,8 |

|

3. Развитие кадров и человеческого потенциала: Развитие кадрового потенциала органов власти |

12,5 |

|

Направление инноваций и задачи решаемые в проектах |

Доля вероятности в составе номинаций, % |

|

4. Инфраструктура и городская среда: Развитие городского хозяйства и ЖКХ; Развитие транспорта |

16,7 |

|

5. Экономика и социальная сфера: В сфере развития отраслей экономики; Развитие отраслей социальной сферы и демографии |

16,7 |

|

6. Безопасность: В сфере безопасности |

6,3 |

|

Итого |

100,0 |

Разработано авторами по данным конкурса.

Исходя из сказанного, для обеспечения сопоставимости инновационной активности между ОСМУ различных федеральных округов (ФО), нами предлагается рассчитывать ее коэффициент ( Киа ) согласно формуле:

Киа = Доля проектов / Доля численности населения ФО . (1)

Целесообразность соотнесения доли проектов с долей численности населения ФО оправдана тем, что последняя служит мерилом охвата проектами, направленными на его конечных потребителей, ради которых осуществляют свою деятельность ОМСУ. Результаты пилотного расчета коэффициента Киа показывают следующее: наивысшая инновационная активность ОМСУ наблюдается в Уральском ФО (2,42), тогда как в Приволжском ФО она в 1,77 раз меньше (2,42/1,37), чем при отношении абсолютного количества проектов (33/25). В целом, коэффициент Киа позволяет выявить полноту направленности проектов управленческой инновации на его конечных потребителей деятельности ОМСУ. Расчеты показывают, что конкурсная направленность инновационной активности одного органа МСУ в среднем составляет 1,19 проекта на 1 млн жителей ФО. Суммарно средняя конкурсная активность ОМСУ по остальным шести округам составила лишь 0,735 проекта на 1 млн жителей ФО.

Анализ влияния изменения соотношения доли проектов ( Дп ) и территориальной доли численности населения ФО ( Чн ) на Киа таково: инновационная активность ОМСУ выше при большей доле представленных проектов и снижается с ростом доли населения округа. Ключевым фактором активности выступает территориальное представительство федерального округа, а не численность населения. Регрессионная модель этой взаимосвязи имеет следующие параметры:

Киа = 0,766 + 0,0958× Дп – 0,0768× Чн . (2)

Ошибка расчетных значений Киа варьирует от 1% до 33% со стандартным отклонением 25%, что достаточно для подтверждения верности сделанных выводов.

От рассмотрения территориальных особенностей инновационной активности ОМСУ перейдем к анализу предметной направленности их проектов. Группировка направлений инновационной деятельности в проектах органов власти разного уровня управления представлены в таблице 3.

Таблица 3

Направления инновационной деятельности в проектах и решаемые задачи

|

В проектах органов местного самоуправления |

В проектах региональных органов власти |

В проектах федеральных органов исполнительной власти |

|

1. Инновационные технологии и цифровизация: Инновации и инновационные технологии – 10; Цифровизация, информационные технологии и платформы – 17; Автоматизация и создание информационных систем – 7. Доля вероятности в проектах – 27,4% |

1. Информационные технологии и цифровизация: Проекты в сфере технологий и цифровизации – 7; Цифровизация и автоматизация – 8; Цифро-визация/технологии – 9; Технологии и автоматизация – 3; Технологии и инновации – 6; Информационные системы и цифровизация – 4; Информатизация архивных документов – 1; Автоматизация процессов – 4. Доля вероятности в проектах – 35,9% |

1. Социальные проекты: Электронный сертификат на меры социальной поддержки; Создание единого цифрового контура в здравоохранении Федерального медико-биологического агентства; «Детское путешествие в налоговом экспрессе»; «Горящий факел» (дизайн эффективной команды); Проект «Эффективное решение проблем». Практико-ориентированный курс. Доля вероятности в проектах – 21,8 |

|

В проектах органов местного самоуправления |

В проектах региональных органов власти |

В проектах федеральных органов исполнительной власти |

|

2. Процессы управления: Управление и муниципальные инициативы – 4; Управление и оптимизация муниципальных процессов – 5; Городское управление и благоустройство – 6; Инфраструктура и городской менеджмент – 8. Доля вероятности в проектах – 18,5% |

2. Управление и контроль: Стратегическое планирование и управление – 4; Управление и контроль – 8; Управление и мониторинг – 5; Управление кадрами – 1; Кадровое обеспечение и сервисы – 2. Доля вероятности в проектах – 17,1% |

2. Государственные услуги и электронные системы: Федеральная государственная информационная система «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)» (ФГИС ПГС); Мобильное приложение «Госуслуги Культура»; Выставление начислений по судебной задолженности; Цифровой помощник «Ева»; Единая система обработки обращений и мониторинга упоминаний в социальных сетях. Доля вероятности в проектах – 21,7% |

|

3. Социальное развитие и инициативы: Социальное развитие и здравоохранение – 5; Социальные инициативы и проекты – 9; Участие граждан и общественные инициативы – 4; Обеспечение взаимодействия с населением и участие граждан – 4. Доля вероятности в проектах – 17,7% |

3. Социальные проекты: Проекты в сфере социального обслуживания и развития гражданского общества – 3; Социальные инициативы и поддержка населения – 5; Социальные и культурные инициативы – 3; Социальные услуги и программы – 2; Общественное участие – 3; Поддержка и развитие некоммерческого сектора – 2. Доля вероятности в проектах – 15,4% |

3. Образование и подготовка кадров: Проект подготовки кадров для государственного управления в сфере науки и высшего образования «Стажер Минобрнауки России»; Кадровые проекты «ШАГ» (Школа активных госслужащих), «ПРОШАГ» (продвинутый уровень), «Зарядись!»; Клуб выпускников МГА (образовательного кадрового проекта «Мастер государственного администрирования. Лидер цифровой трансформации на государственной службе»); Школа руководителя; Формирование кадрового потенциала отрасли (на примере отрасли геодезии, картографии и пространственных данных). Доля вероятности в проектах – 21,7% |

|

4. Образование и развитие компетенций: Образование и молодежь – 3; Образование и обучение – 5; Образование и профессиональное развитие – 2; Образование и развитие профессиональных навыков – 1; Образование и социальные услуги – 3. Доля вероятности в проектах – 11,3% |

4. Финансовые проекты: Проекты в сфере управления финансами – 3; Экономическое развитие и финансы – 2; Финансовое управление – 4; Бюджет и финансирование – 4. Доля вероятности в проектах – 11,1% |

4. Научные и исследовательские проекты: Научно-образовательный центр ФНС России и МГТУ им. Н.Э. Баумана; Реинжиниринг внутреннего процесса согласования начальных (максимальных) цен контрактов (НМЦК) по объектам дорожного хозяйства подведомственных учреждений; Всероссийский конкурс «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении»; Эксперимент по сокращению бюрократической нагрузки в сфере образования. Доля вероятности в проектах – 17,4% |

|

5. Экономика и предпринимательство: Экономическое развитие и бюджет – 3; Предпринимательство и экономика – 5; Экономическое управление и финансирование – 2; Финансовый и экономический менеджмент – 3. Доля вероятности в проектах – 10,5% |

5. Образование и квалификация: Проекты в сфере образования и повышения квалификации – 2; Образование и молодежь – 2; Кадровая политика и образование – 2; Образование и социализация – 3. Доля вероятности в проектах – 7,7% |

5. Аналитические и информационные системы: Информационная система «Автоматизированная аналитическая система поддержки и управления контрольно-надзорными органами МЧС России»; Модуль «Судебная пожарно-техническая экспертиза»; Федеральная государственная географическая информационная система «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных»; Процесс-майнинг технологических процессов ФНС России. Доля вероятности в проектах – 17,4% |

|

В проектах органов местного самоуправления |

В проектах региональных органов власти |

В проектах федеральных органов исполнительной власти |

|

6. Безопасность ГО, ЧС и правоохранение: Гражданская безопасность и оповещение – 3; Безопасность и правоохранение – 2; Безопасность и реагирование на чрезвычайные ситуации – 3; Чрезвычайные ситуации и безопасность – 3. Доля вероятности в проектах – 8,9% |

6. Аналитика и эффективность: Аналитические и предиктивные системы – 5; Эффективность воздействия нормативных актов – 1. Доля вероятности в проектах – 5,1% |

|

|

7. Культура и общественные проекты: Культура и общественные инициативы – 3; Культурные проекты – 4. Доля вероятности в проектах – 27,4% |

7. Поддержка предпринимательства: Проекты в сфере туризма и предпринимательства – 5 |

|

|

8. Устойчивое развитие и экология: Экология и здоровье – 1; Здравоохранение – 1; Экология и устойчивое развитие – 1; Экология и охрана окружающей среды – 1. Доля вероятности в проектах – 3,4% |

||

|

Итого 100% |

Итого 100% |

Итого 100% |

Разработано авторами по данным конкурса.

В целом, распределение направлений инновационной активности проектов управленческих инноваций по уровням приоритетности ( Упр ) в ОМСУ подчиняется следующей зависимости:

Упр = –3,2786 x + 27,386, (3) где х – порядковый номер направления.

Для ОМСУ приоритетными являются направления «Цифровизация» (27,4%), «Процессы управления» (18,5%) и «Социальное развитие» (17,7%), на которые приходится 63,6% проектов. Приоритетность направлений коррелирует с их актуальностью: чем острее дефицит ресурсов и выше инерционность практик, тем значимее инновации, направленные на их преодоление.

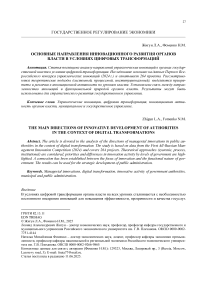

Руководствуясь изложенным, перейдем к анализу актуальных по вероятности направлений управленческих инноваций в региональных органах власти (РОВ). Начнем его с анализа данных табл. 4 по территориальным различиям инновационной активности региональных органов власти. Согласно табл. 4, РОВ Приволжского ФО подали на конкурс на 30% меньше проектов, чем ОМСУ, что привело к выравниванию показателей между тремя округами (по 23–24 проекта). В среднем активность РОВ и ОМСУ сопоставима (0,8 проекта на 1 млн жителей), но в Приволжском ФО вклад РОВ ниже. В Южном округе активность РОВ вдвое ниже, чем у ОМСУ, тогда как на Дальнем Востоке – втрое выше. Лидируют по активности РОВ Уральский (2,34) и Дальневосточный (1,90) округа, отстают – Южный и Северо-Кавказский. Сопоставление данных показывает, что несмотря на то, что количество проектов, представленных РОВ, меньше, чем проектов ОМСУ, площадь подынтегральной кривой инновационной активности РОВ (рис. 1, серый цвет) больше в 1,12 раза (9,01/8,03).

Таблица 4

Инновационная активность региональных органов власти

|

Федеральный округ |

Проект, ед. |

Доля, % |

Инновационная активность |

Коэффициент, ед./млн жит. |

|

|

проектов |

населения |

||||

|

Приволжский |

23 |

19,7 |

19,6 |

1,00 |

0,80 |

|

Уральский |

23 |

19,7 |

8,4 |

2,34 |

1,87 |

|

Федеральный округ |

Проект, ед. |

Доля, % |

Инновационная активность |

Коэффициент, ед./млн жит. |

|

|

проектов |

населения |

||||

|

Центральный |

24 |

20,5 |

27,5 |

0,75 |

0,60 |

|

Сибирский |

13 |

11,1 |

11,3 |

0,98 |

0,79 |

|

Северо-Западный |

13 |

11,1 |

9,5 |

1,17 |

0,94 |

|

Южный |

5 |

4,3 |

11,3 |

0,38 |

0,30 |

|

Дальневосточный |

12 |

10,2 |

5,4 |

1,90 |

1,53 |

|

Северо-Кавказский |

4 |

3,4 |

7 |

0,49 |

0,39 |

|

Итого: |

117 |

100,0 |

100 |

1,00 |

0,80 |

Разработано авторами по данным конкурса.

Рис. 1 . Соотношение между инновационной активностью РОВ и ОСМУ (разработано авторами)

Сопоставление площадей подынтегральных кривых инновационной активности РОВ и ОМСУ (рис. 1) приводит к выводу, что инновационная активность РОВ немного выше, чем в ОМСУ. Инновации и, следовательно, инновационная активность (Иак) являются противоположностью консерватизма (Кнс). Формализованно отношение между инновационной активностью и консервативностью органов власти может быть представлено в следующем виде:

Иак = ДП - КнС , (4) где ДП – деятельность органа власти по выполнению полномочий.

Из формулы (4) следует, что инновационная активность (Иак), как и консерватизм (Кнс), являются частями целого: некоторого количества видов функциональной деятельности конкретного органа власти, требуемых для выполнения данных ему полномочий (ДП) . При этом консерватизм (Кнс) характеризует устойчивость значительной части ДП . Инновационная активность отражает изменения в функциях, услугах, технологиях и механизмах взаимодействия органов власти. Предпочтения в направлениях инноваций зависят от дефицита ресурсов и стремления компенсировать его. Различия в функциях органов власти предопределяют специфику их инновационных приоритетов на каждом уровне управления.

При анализе актуальности по вероятности направления инновационной деятельности РОВ применяем критерий предпочтительности. Критерий предпочтительности ( Пр ) по вероятности направления инновационных проектов рассчитывается по формуле:

Пр= ±0,3М + М , (5) где М = (1/^) X 100; N - количество вероятных инновационных направлений проектов в органе власти.

Согласно формуле (5), критерий предпочтительности для РОВ варьирует в интервале ±3,75% + 12,5%. В этом случае направления с Пр < 8,75% относятся к неактуальным, а корректнее -обусловлены доминированием в них консервативных практик. Направления, превышающие 16,25%, относятся к «прорывным». В РОВ преобладает направление «Цифровизация» (35,9%), в ОМСУ – «Эффективность и прозрачность» (27,1%). Общие приоритеты – «Социальное развитие» и «Процессы управления». «Финансовые продукты» характерны для РОВ, «Предпринимательство» и «Культура» – для ОМСУ. ФОИВ представили 23 проекта с равномерным распределением по пяти направлениям. Наиболее активны ФНС, Минцифры, Минздрав и МЧС России. Уникальные для ФОИВ направления – «Электронные госуслуги» и «Научные проекты».

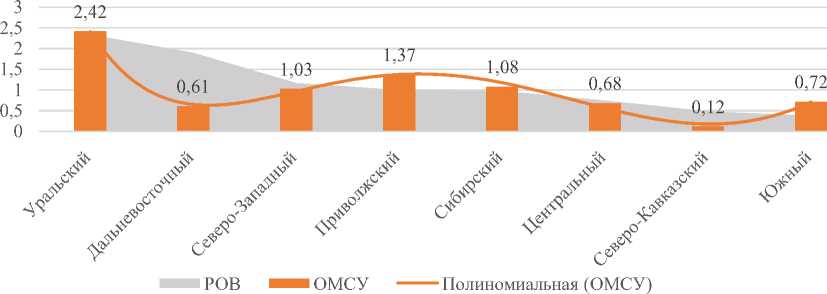

Для выявления отличительных особенностей в закономерностях развития инновационной деятельности между ФОИВ, РОВ и ОМСУ, нами построены теоретические зависимости количества направлений управленческих инноваций (X) в зависимости от уровня их приоритетности (Y) по вероятности (рис. 2).

Экспоненциальная (РОВ)

Линейная (ОМСУ) Полиномиальная (ФОИВ)

Рис. 2 . Теоретические различия в характере развития количества направлений управленческих инноваций в органах власти (разработано авторами)

Рис. 2 демонстрирует структурирование приоритетности направлений управленческих инноваций в органах власти по их вероятностям. Согласно нему, структурирование количества направлений инновационной деятельности и уровня их приоритетности по вероятности в ФОИВ происходит по форме квадратического полинома: Уфоив = 0,2929x 2 + 0,4471x + 21,88. Структурирование направлений инновационной деятельности в РОВ подчинено экспоненциальной зависимости: Уров = 46,448e " 0,365x. Структурирование количества направлений инновационной деятельности в ОМСУ совершается по линейной зависимости: УОмсу = -3,2786x + 27,386.

Кроме того, рис. 2 показывает, что в РОВ количество направлений инновационной деятельности теоретически может быть структурировано до 15 направлений, тогда как в ФОИВ и ОМСУ оно не станет превышать 8-9 направлений. При этом в ФОИВ первые 5 направлений по уровням вероятностных приоритетов близки друг к другу, варьируя от 17 до 22%, и в сумме достигают исходного в выборке порогового значения £Уфоив = 100%. Согласно рис. 2, структурирование приоритетности по восьми вероятностным направлениям управленческих инноваций в ОМСУ происходит равномерно вплоть до порогового значения £ УОмсу = 100%. Структурирование приоритетов управленческих инноваций в РОВ существенно отличается от ФОИВ и ОМСУ – не столько по количеству направлений, сколько по уровню вероятностных приоритетов и выполняемым функциям.

Выводы

Исследование показало, что различия в инновационных проектах между уровнями власти обусловлены спецификой их полномочий и сферой деятельности. При этом часть направлений совпадает, но различается по степени значимости. Инновации в органах власти возникают как ответ на снижение эффективности традиционных методов, старение технологий и истощение ресурсов. Предпочтения в инновациях отражают потребности в обновлении управленческих механизмов, способов администрирования и взаимодействия с обществом. При этом инновации и консерватизм сосуществуют как части функциональной деятельности. Консерватизм обеспечивает стабильность, а инновации – адаптацию. Их взаимодействие определяет противоречие между необходимостью изменений и инерцией масштабных процессов власти.