Основные направления налоговой политики в сбалансированной экономике

Автор: Владимиров Сергей Арсеньевич

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Финансовый механизм регулирования социально-экономического развития субъектов южного макрорегиона

Статья в выпуске: 4 (10), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются известная математическая модель сбалансированной открытой экономики, взаимосвязи между абсолютными и относительными значениями основных макроэкономических показателей: планируемой (прогнозируемой) величиной валового внутреннего продукта; государственными расходами, инвестициями, потреблением, налоговым бременем, сальдо платежного баланса страны и их нормами, общественными эффективностями, ставкой ссудного процента Центробанка страны, темпом экономического роста сбалансированной открытой экономики, инфляцией. Автором теоретически обоснована возможность достижения максимально возможной общественной эффективности государственных расходов, инвестиций и налогов в идеальном состоянии сбалансированной открытой экономики. Предложенная модель всегда может привести в идеальном случае («нулевых потерь» общественных эффективностей государственных расходов и инвестиций) к максимально возможному темпу экономического роста, что позволяет, в свою очередь, научно обосновать основные направления соответствующей макроэкономической (финансовой, налоговой и бюджетной) политики.

Общественное развитие, сбалансированное развитие, устойчивое развитие, макроэкономика, сбережение, потребление, измерение, качество, математическая модель, политика, налоги, эффективность

Короткий адрес: https://sciup.org/149131104

IDR: 149131104 | УДК: 336.2

Текст научной статьи Основные направления налоговой политики в сбалансированной экономике

мени единой системы «природа – человек» должно гарантировать способность будущих поколений удовлетворять свои потребности. Главные требования к такому развитию: а) эффективность экономики; б) экологическая стабильность; в) социальная справедливость [8; 10, с. 59].

Уровень и темпы экономического и социального развития (показатели уровня жизни) являются важнейшими для оценки эффективности проводимой в стране экономической политики и в конечном счете характеризуют существующий в ней общественный строй. Одновременно, высокие темпы экономического развития не всегда являются критерием соответствующего роста благосостояния населения [12, с. 468]. Подлинный экономический рост приводит к инновационному обновлению производственного капитала, старое оборудование заменяется новым, с лучшими технико-экономическими и экологическими характеристиками, в результате степень износа основных фондов в целом по экономике постоянно снижается/не увеличивается [6, с. 6].

Критический анализ имеющихся подходов к решению проблемы. Почти 70 лет в экономической науке и преподавании доминирует модель экономического выбора «экономиста всех времен и всех народов» П. Самуэльсона [9, с. 5, 22]. По его утверждению, язык математики является единственно возможным для изложения положений современной экономической теории. Из предложенной им модели выводятся прямая (жесткая) связь между большими объемами накоплений и соответствующим уровнем потребления, а также экономические законы возрастания дополнительных затрат, убывающих эффективности и производительности/ доходности, экономии на масштабе производства и др. Эта теоретическая модель экономического выбора зачастую прямо противоречит результатам реального развития современных развивающихся и развитых экономик.

В статье рассматривается общеизвестная математическая модель сбалансированной открытой экономики (СОЭ), а также взаимосвязи между абсолютными и относительными значениями основных макроэкономических показателей: планируемой (прогнозируемой) госорганами величиной валового внутреннего продукта; государственными расходами, инвестициями, потреблением, налоговым бременем, сальдо платежного баланса страны и их нормами, общественными эффективностями, ставкой ссудного процента Центробанка страны, темпом экономического роста сбалансированной открытой экономики (СОЭ), инфляцией.

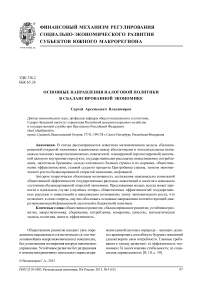

Взаимозависимость вышеуказанных важнейших макроэкономических показателей можно представить в математической и графической форме (рис. 1).

Главный вывод, вытекающий из авторской модели, состоит в том, что разделяемое большинством экономистов утверждение о линейной зависимости между объемами накоплений и ростом потребления (где большие объемы накопле-

Рис. 1. Взаимосвязь важнейших макроэкономических показателей СОЭ с нулевым сальдо платежного баланса (заштрихованы области невозможных значений: меньших, чем ψ min и больших, чем ψ = 1/2 F A ) Примечание . Составлено автором.

ний неотвратимо приводят к значительному повышению уровня потребления), вытекающее из вышеуказанной модели П. Самуэльсона, заведомо неверно. Как показала мировая практика (в том числе в РФ 2001–2014 гг.), значительные объемы накоплений не всегда приводят к высокому приросту потребления, более того, иногда полному «проеданию» накопленных стратегических резервов, что и находит «геометрически прозрачное» отражение на авторском графике.

Естетственно, в соответствии с историческим опытом и культурными традициями средняя норма налогового бремени в макроэкономических системах (социально организованных группах) не может снижаться ниже десяти процентов («библейской десятины», близкой, по мнению автора, к анархии) [3, с. 34]. Одновременно, ни при каких обстоятельствах средняя налоговая нагрузка в СОЭ не может превышать своего максимального значения, отраженного на графике кривой e mo = gmax = i/ ^ .

Эта кривая соответствует административно-командной экономике АКЭ(С) (системе) (например, СССР и т. п.), в которой инвестиции (капитальные вложения) фактически являлись «перераспределенными» государственными расходами, поскольку государственная собственность была абсолютно преобладающей (почти 99 %) [5, с. 67]. Весьма примечательно, что характер этой кривой позволяет сделать теоретически корректный вывод, что в АКЭ(С) нет никаких экономических оснований заведомо идеологически ограничивать F АКЭ(С) < F РЫНОЧНОЙ = f ИД = i / 4 ^ 2 , поскольку не форма собственности, а качество-эффективность организации и управления и перераспределения валового продукта является сущностью экономического потенциала любого развитого общества [11, с. 187].

Чрезвычайно важно, что средняя налоговая нагрузка в идеальной СОЭ не является минимальной для любых соотношений вышеуказанных важнейших МЭП, но именно сбалансированной относительно соответствующих максимальному теоретически возможному экономическому росту показателей норм государственных расходов, инвестиций и их общественных эффективностей, одновременно равных корню квадратному из количественного значения темпа экономического роста [2, с. 48].

Бесконечное множество реальных состояний СОЭ располагается на площади ниже кривой максимально возможного темпа экономического роста - FИД = 1 / 4v2. Конкретные состояния конкретных СОЭ определяются соответствующими точками, например, на графике точкой А с координатами: А[vА; FA; ^А].

Из этой точки возможны следующие очевидные направления развития (повышения качества и эффективности) конкретной макроэкономики:

-

а) идеальное (уникальное, единственное, стратегическое) по кратчайшему направлению к вышеуказанной кривой теоретически максимально возможного темпа экономического роста (то есть в направлении перпендикуляра AA к касательной из данной точки А ). Подробнее: направление развития реальной сбалансированной экономики выбрано высшими государственными органами близким к идеальному (наилучшему теоретически возможному), если оно сопровождается повышением экономического роста при соответствующем снижении суммы норм государственных расходов и инвестиций, а также и средней налоговой нагрузки при одновременном увеличении нормы потребления (в том числе и за счет положительного сальдо платежного баланса страны, вызванного в первую очередь экспортом высокотехнологичной продукции), безусловной сбалансированностью основных макроэкономических показателей;

-

б) неидеальные, но стремящиеся (близкие) к идеальному;

-

в) заведомо неэффективные для общества – то есть такие направления развития реальной экономики, которые заведомо приводят к снижению темпа экономического роста и нормы потребления, при одновременном увеличении суммы норм государственных расходов и инвестиций, средней налоговой нагрузки (налогового бремени), несбалансированности всех или большей части основных макроэкономических показателей [коррупционные или заведомо некомпетентные направления экономического развития (экономической политики)] – «на авось», вплоть до умышленного развала, частичной или полной деградации собственной экономики по советам «экономических убийц»: общеизвестная болезненная проблема «псевдоинвестиций» западных инвесторов в предприятия российского высокотехнологичного комплекса, которые целенаправленно в большинстве случаев приводят к ликвидации этих стратегически важных предприятий (например, уничтожение конкурентов, скупка земли под предприятиями и др.) [4, с. 31].

В реальной макроэкономической системе достижение равновесия является труднейшей финансово-политической задачей (в том числе предельной величины государственного долга), включающей ужесточение налогообложения, выпуск госзаймов, печатание денег. Очевидно, что несбалансированность макроэкономической системы может быть объективной (войны, периоды крупных социально-экономических реформ, природных катаклизмов), случайной и преднамеренной, выгодной определенным (как правило, властным или оппозиционным, в том числе теневым структурам) «группам влияния» но, безусловно, невыгодной обществу в целом.

Несложный последовательный математический анализ соотношений между вышеуказанными важнейшими МЭП при конкретной заданной высшими государственными органами величине темпа экономического роста позволяет строго выделить такие же конкретно-обособленные «иерархические ряды (ИР) МЭП» с соответствующими диапазонами ограничений их (МЭП) «дрейфа» внутри конкретного ряда.

-

I. Равновесные СОЭ:

-

1 ) Идеальные ИР МЭП СОЭ с нулевым сальдо платежного баланса и нулевой инфляцией (наиболее простые, с «геометрически прозрачным смыслом», отражены на рисунке 1). Их бесконечное множество, и определяются они конкретным значением, как правило (для удобства) ОПСЭ, автоматически строго определяющем все остальные вышеуказанные МЭП (и, обратно, также строго определяемым любым другим основным МЭП). К примеру: пусть государственными органами утверждены следующие конкретные нормы государственных расходов и инвестиций: s = g = 1/4 (то есть нормы государственных расходов и инвестиций равны 25 %), следовательно у = 2,0. В данном случае, кроме того, их общественные эффективности равны также 25 %, то есть: R = S = 25 %. Идеальное налоговое бремя безусловно равно: 9 = 1/(2 v - 1) = 0,33 (33 %). Норма потребления: с = 1 - 1/ v = 0,50 (50 %). Темп экономического роста (идеальный, максимально возможный для этой совокупности МЭП): F д = 1 / 4 v 2 = 1/ (4 х 4) = 6,25 %.

Поэтому иерархический ряд вышеуказанных МЭП будет в данном случае выглядеть так:

c > 0 > 5 = g = R = S = V F > F > r > i = 0, (1)

где c = C/Y – норма потребления; Y – планируемая (прогнозируемая) госорганами величина ВВП (валового внутреннего продукта); C- потребление; 9 = Т/Y- средняя налоговая нагрузка (налоговое бремя); Т – сумма налоговых поступлений в прогнозируемом государственными органами бюджете; s = I/Y – норма инвестирования; I – инвестиции; g = G/Y – норма госу- дарственных расходов; G – государственные расходы; у = 1/(5 + g) > 1,0 - обобщенный показатель структурной эффективности (ОПСЭ); F = AY/Y -темп экономического роста сбалансированной открытой экономики (СОЭ), равный отношению численного значения утвержденного госорганами в бюджете или прогнозе прироста ВВП к прогнозируемому ВВП; R = AY/I = F/5 - показатель общественной эффективности инвестиций, равный отношению численного значения утвержденного в бюджете или прогнозируемого госорганами прироста ВВП к утвержденной величине инвестиций; S = AY/G = F/g -показатель общественной эффективности государственных расходов, равный отношению численного значения утвержденного госорганами в бюджете или прогнозе прироста ВВП к аналогичной утвержденной величине государственных расходов; r – ставка ссудного процента Центробанка страны; Q = 1 - (vl"с+Fгос) / (vидеал + Fдеал) - показатель эффективности и качества макроэкономической политики государства, при этом: угос= 1/(5гос+gгос) - ОПСЭ ВВП (бюджета); 5гос и gгос – нормы инвестирования и государственных расходов в утвержденном прогнозе; Fгос – темп экономического роста, предусмотренный прогнозом региона; vидeaл = 1/2^Foe _ значение ОПСЭ при утвержденном государственными органами темпе экономического роста; Fидеал= 1/4(sгос+ gгос)2 – максимальное значение темпа экономического роста, достижимое при утвержденных (прогнозируемых) нормах государственных расходов и инвестиций; i – инфляция.

-

2 ) Реальные , определяемые конкретно заданными высшими государственными органами количественными значениями темпа экономического роста, государственных расходов (их нормой) и соотношениями («перестановками») между основными МЭП и фундаментальной величиной: корнем квадратным из темпа экономического роста. К примеру (два экстремальных случая):

-

а) «экономическая идиллия – общество эффективного потребления»:

c > S > 5 > V F > R > 9 > g > F > r > i . (2)

Для него характерны высокая норма потребления при значительных общественной эффективности государственных расходов и норме инвестирования, малых величин норм налогового бремени и государственных расходов, весьма удовлетворительной общественной эффективности инвестиций;

-

б) «войны, природные катаклизмы, периоды сложных крупных социально-экономических реформ (управляемых)»:

-

9 > g > R > ^ F > 5 > S > c > F > r > i . (3)

В данном конкретном иерархическом ряду очевидны высокие нормы налогового бремени и государственных расходов, незначительные норма потребления и общественная эффективность государственных расходов. Бросается в глаза, что норма потребления для этих двух экстремальных случаев состояний СОЭ «дрейфовала» от максимальной к минимально возможной («биологического прожиточного минимума»).

Не представляет сложностей скомбинировать другие промежуточные равновесные иерархические ряды (число их строго математически и логически ограничено соответствующими перестановками, – читателю не трудно будет сделать это самостоятельно).

-

II. Неравновесные (c очевидными нарушениями иерархии МЭП) .

Неравновесность (несбалансированность) макроэкономической системы является следствием нарушения соответствующими государственными органами основных требований иерархичности отношений между МЭП в СОЭ, вызванных, как правило, несбалансированностью финансовых интересов государства и налогоплательщиков, чрезвычайными обстоятельствами (например, войнами, некомпетентными действиями правительства), безусловной причиной инфляции.

К примеру, заведомо несбалансированной при заданном соответствующими государственными органами темпе экономического роста является следующая, часто встречающаяся экономическая система (нарушенный иерархический ряд МЭП):

c > g > 9 > r > AF > 5 > R > S > i > F > 0. (4)

В этом ряду норма государственных расходов с весьма низкой их общественной эффективностью больше нормы налогового бремени (заведомое перенапряжение экономического потенциала страны), а норма инвестиций и их общественная эффективность одновременно меньше корня квадратного из темпа экономического роста, что ярко свидетельствует о недопустимо низкой эффективности инвестиционной политики (несбалансированности совокупной государственной инвестиционной программы) и, что показательно, заведомо завышенном (возможно в пропагандистских целях перед очередными выборами) утвержденном высшими государственными органами темпе экономического роста, в свою очередь численно меньшим уровня инфляции...

Катастрофическое состояние макроэкономической системы может быть отражено следующим иерархическим рядом важнейших МЭП:

i > r > g > A F > 9 > 5 > R > S > c > 0 (ноль) > F , (5)

для которого характерны: чрезвычайно высокая инфляция (гиперинфляция) и низкая норма потребления, неудовлетворительная собираемость налогов и отрицательная величина темпа экономического роста («проедание стратегических запасов»)…

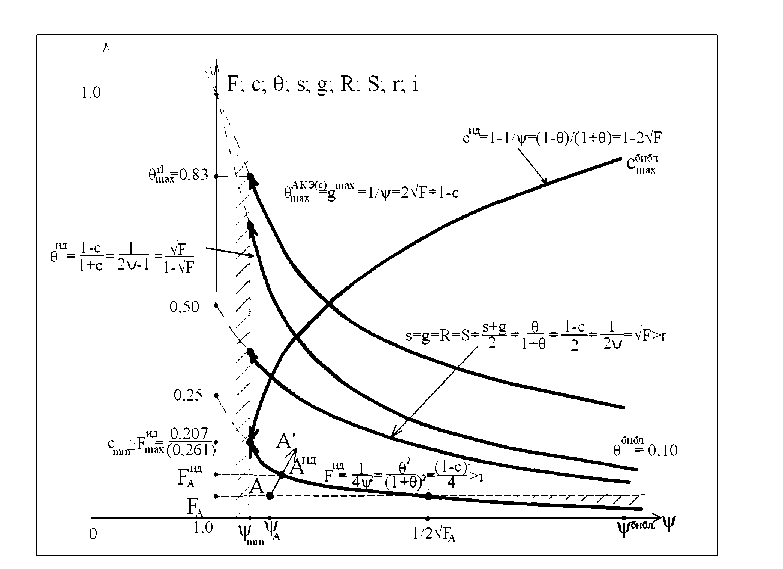

На расположенном ниже рисунке 2 приведено графическое отображение всех возможных вариантов налоговой политики [бесконечное множество выбора («поле») практически всех теоретически возможных численных значений средней налоговой нагрузки – налогового бремени].

Область («налоговое поле») выбора численного значения налогового бремени для всевозможных состояний СОЭ заключена между четырьмя границами, определяемыми:

-

а) отрезком АD , эквивалентным знаменитому библейскому требованию «десятины», по мнению автора, родственному анархизму, то есть наименьшему возможному налоговому бремени в социально организованной (в том числе анархически или религиозно) группе людей: б А^лх =0,10;

-

б) отрезком BICI , определяющим соответствующую максимально возможную величину налоговой нагрузки, - 9 MAX = g MAX = 1 / т , имевшую место в административно-командных экономиках [системах (АКЭ(С) – «единых фабриках-фирмах» с господством государственной собственности (например, в СССР и т. п.)]; или отрезком ВС – кривой идеальной средней налоговой нагрузки 9 ид = 1 ( 2 у - 1 ) ;

-

в) отрезком АВ1 , параллельным оси 9 , определяющим минимально возможное значение обобщенного показателя структурной эффективности СОЭ (эквивалентным требованию недопустимости превышения темпа экономического роста над нормой потребления в развитом государстве), равное: у mm=1>2 07 [3, с. 33];

-

г) отрезком DC1 , параллельным оси 9 , определяющим максимально возможное значение обобщенного показателя структурной эффективности СОЭ в реальных, исторически и статистически подтвержденных границах, равное: реал т макс ^,v.

На основании вышеизложенного, не представляет трудностей обосновать два характерных (экстремальных, геометрических) направления макроэкономической политики («налоговый крест»):

Рис. 2. Графическое отображение ограниченного «поля бесконечного множества значений налогового бремени» и основных направлений (параметров) налоговой макроэкономической политики (заштрихованы области невозможных значений у : меньших, чем у min )

Примечание . Составлено автором.

-

1 ) по прямой из точки Avт1п = 1,207; 0 Анабрх = 0,10 ] в точку C I [ у МОал = 2,0; 0 MAX ], что фактически эквивалентно переходу «от анархической к административно-командной экономике – АКЭ(С)»;

-

2 ) по прямой из точки B I [ у . . ;1 v mn^ ] в точку D [ vPX = 2,0; 0^ = 0,10 ], что фактически эквивалентно переходу «от суперАКЭ(С) к ар-хианархической экономике»...

Находящаяся внутри «налогового поля», легко высчитываемая точка Е пересечения этих направлений, естественно определяет, по мнению автора, «золотосерединное» значение средней налоговой нагрузки в «усредненной сбалансированной экономике», равное озЕ . с . = 0,31 (что весьма близко к численному значению показателя среднего налогового бремени в США и Японии – около 30 %), при соответствующем численном значении ОПСЭ - у Е . с . = 1,77 (опять же очень близкому к японскому, равному 1,81). Именно эта точка и ее окрестности, по мнению автора, определяют «ядро» налоговой политики развитых стран и его исторический «дрейф».

Безусловно интересными являются также три характерные «тройственные» точки налогового поля, расположенные на кривой нормы потребления HC = 1 - 1/ у , в которых одновременно соблюдается равенство трех (и более) разных важнейших МЭП:

-

а) Х – точка пересечения кривых нормы потребления и кривой равенства нормы налогового бремени и инвестиций: в этой точке с = 9 = s ;

-

б) CI – точка пересечения кривых нормы потребления и кривой равенства максимальных значений средней налоговой нагрузки и государственных расходов в АКЭ(С): в этой точке с = 9 = g ;

-

в) Z – точка пересечения кривых нормы потребления и кривой равенства максимальных значений государственных расходов и инвестиций и их общественных эффективностей: с = g = s = R = S – идеальная цель идеальной макроэкономической политики-стратегии любого развитого государства строго определяет «магистральную траекторию идеального развития из любой конкретной точки СОЭ» («шведский социализм» – как близкий реально существующий вариант).

Дополнительно на рисунке 2 автором приведена высчитанная на основании [3, с. 32] «анархистская» кривая нормы государственных расходов, определяющая их минимальное – 1,9 % и максимальное – 4,4 % значения. В свою очередь, мировая статистика настаивает на минимальной норме инвестирования, не меньшей средней нормы амортизационных отчислений, - sАМЮртз = 3 %, которая и указана на этом же рисунке. Приведено также максимально возможное значение средней нормы налоговой нагрузки (налогового бремени): gr^ = 0,83, которое делает понятным близ- кое к нему реальное значение налогового бремени в Швеции.

Для более подробного анализа всевозможных вариантов налоговой политики (выявления и обоснования соотношений между вышеуказанными основными МЭП) приведены также на рисунке 1: кривая идеальной нормы налогового бремени: θ ИДЕАЛ = 1 /( 2 ψ - 1 ) и кривая идеальных значений норм государственных расходов и инвестиций: ( s = g = R = S )ид = 1/2 ψ .

Безусловно, размер, знак и структура сальдо платежного баланса страны оказывают существенное влияние на эффективность и качество макроэкономического состояния. К примеру, положительное сальдо соответствующей экономики, безусловно, в денежном (количественном) отношении повышает ее эффективность. И наоборот, отрицательное сальдо платежного баланса снижает качество макроэкономической политики государства. Особое значение приобретает в этом случае товарная структура экспорта и импорта. Неперспективность преобладания в структуре экспорта ограниченных природных ресурсов в обмен на продовольствие и невысокотехнологичную (заведомо отсталую от передового мирового уровня) продукцию очевидна.

Авторская модель экономики (несмотря на ее кажущуюся парадоксальность), безусловно, имела место в период 1879–1897 гг. в реальной экономике США («Золотая эпоха» золотого стандарта, введенного в 1879 г.). Как следствие, США вышли на первое место в мире по объему ВВП и промышленного производства, заняли лидирующие позиции в мировой экономике [7, с. 30]. Эта модель достаточно очевидно отражает известные периоды парадоксальных взлетов экономических систем в СССР и Германии, Японии, Южной Корее, Китае и др.

Автор полностью осознает основные ограничения своей модели, которая не может быть во всех отношениях адекватна реальности, поскольку речь идет о человеческой деятельности, развивающейся в необратимом времени, не-сводимости общественного прогресса, развития человека исключительно к увеличению денежных доходов или к приумножению материального богатства, темпов экономического роста. Несовершенство людей и их многообразных отношений делает весьма значимым фактор случайности, неопределенности, риска.

К сожалению, аналитические методы, назначением которых должно служить преодоление субъективизма в принятии решений, на деле не- редко используются «группами влияния» в качестве одного из инструментов политической борьбы. Поэтому экономисты в любых обстоятельствах не должны слепо копировать политический процесс, обязаны стать блюстителями общественной дальновидности в экономических вопросах.

Список литературы Основные направления налоговой политики в сбалансированной экономике

- Блауг, М. Методология экономической науки, или Как экономисты объясняют: пер. с англ./М. Блауг; науч. ред. и вступ. ст. B. C. Автономова. -М.: Вопросы экономики, 2004. -416 с.

- Владимиров, С. А. Об объективном критерии оценки эффективности макроэкономической политики развитых стран/С. А. Владимиров//Финансы и кредит. -2002. -№ 4. -С. 29-31.

- Владимиров, С. А. О моделировании сбалансированной экономики/С. А. Владимиров//Общество и экономика. -2010. -№ 6. -С. 31-48.

- Владимиров, С. А. О научном обосновании экономической эффективности стратегической сбалансированной программы государственных инвестиций/С. А. Владимиров//Финансы и кредит. -2006. -№ 3. -C. 23-30.

- Владимиров, С. А. Определение минимальной общественной эффективности инвестиционно-строительных проектов -один из главных способов борьбы с коррупцией/С. А. Владимиров//История государства и права. -2002. -№ 6. -С. 18-24.

- Губанов, С. Рост без развития и его пределы/С. Губанов//Экономист. -2006. -№ 4. -С. 5-19.

- Иноземцев, В. Л. «Постамериканский мир»: мечта дилетантов и непростая реальность/В. Л. Иноземцев//Мировая экономика и международные отношения. -2008. -№ 5. -С. 27-36.

- Краткая философская энциклопедия. -М.: Энциклопедия, 1994. -576 с.

- Самуэльсон, П. Экономика. Вводный курс/П. Самуэльсон. -М.: Экономика, 1964. -843 с.

- Устойчивое развитие: концепция и стратегические ориентиры/Ю. В. Овсиенко //Экономика и математические методы. -2007. -Т. 43, № 4. -С. 57-71.

- Форд, Г. Моя жизнь, мои достижения/Г. Форд. -М.: Госиздат, 1924. -223 с.

- Экономико-математический энциклопедический словарь/под ред. В. И. Данилова-Данильяна. -М.: ИНФРА-М, 2003. -688 с.