Основные направления повышения эффективности антиинфляционной политики в РФ

Автор: Десятниченко Д.Ю.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 6 (28), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуются основные направления антиинфляционной политики в РФ, анализируются реализуемые и планируемые мероприятия, дается прогноз уровня инфляции до конца 2017 года.

Инфляция, антиинфляционная политика, таргетирование, денежно-кредитная политика

Короткий адрес: https://sciup.org/170189728

IDR: 170189728

Текст научной статьи Основные направления повышения эффективности антиинфляционной политики в РФ

В настоящее время антиинфляционная политика РФ направлена на проведение монетарной политики. Основные меры денежно-кредитной политики РФ представлены на рисунке 1. В соответствии с проектом основных направлений единой денежно-кредитной политики на 2016-

2018 гг., Банк России считает необходимой мерой снижения инфляции с помощью проведения жесткой денежно– кредитной политики, планируя поддерживать высокие ставки и снижать их по мере уменьшения темпов роста цен в экономике [1].

Рис. 1 Денежно-кредитная политика РФ

В настоящее время монетарная политика РФ направлена на сжатие денежной массы и приводит к демонетизации экономики. Существует прямая взаимосвязь между ухудшением макроэкономической ситуации и демонетизацией, что находило неоднократное подтверждение не только в российской, но и в мировой экономической истории. Например, попытка преодолеть инфляцию 1990-х гг. в российской экономике при помощи сжатия денежной массы привела к кризису 1998 г. Во второй половине 1920-х годов аналогичные ошибки были в политике ФРС, централь- ных банков Франции и других европейских стран во второй половине, которые считаются одной из основных причин возникновения Великой депрессии 1930-х гг. [2].

В упомянутом раннее проекте основных направлений денежно-кредитной политики, базовый сценарий сокращения денежной базы в 2014-2017 гг. должен составить около 30%, а сокращение денежной массы в сопоставимых ценах на 17,2%. Отталкиваясь от эмпирической зависимости между динамикой массы денег и совокупного выпуска и инвестиций в России, скорее всего, это будет подразумевать последующее ухудшение макроэкономической динамики в экономике Российской Федерации.

Инфляционное таргетирование можно считать вполне рациональным элементом экономической политики (естественно, если при таргетировании инфляции поставлены реалистичные цели). Для сниже- ния и стабилизации уровня инфляции необходимо выбрать основные направления совершенствования антиинфляционной политики в РФ. На рисунке 2 представлены основные направления повышения эффективности антиинфляционной политики в РФ.

Ограничительная политика

Денежно–кредитная политика

Другие меры

Снижение спроса на иностранную валюту

Субсидирование реального сектора через механизмы налогово– бюджетной политики

Ограничения роста заработных плат

Переход к неинфляционному заимствованию на внутреннем рынке с ориентацией на привлечение денежных средств населения

Региональный механизм рефинансирования

Снижение ставки рефинасирования

Повышение доступности кредитов для сельского хозяйства и промышленности

Дисциплина как в государственных, так и в частных финансах

Смягчение бюджетной политики

Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес

Совместные действия всех экономических регуляторов, включая антимонопольную службу, Минэнерго, Минсельхоз, Минтранс, Минстрой и др

Активная информационная политика

Смягчение бюджетной политики и уменьшение налоговой нагрузки на бизнес .

Поддержка экспорта российской продукции

Снижение налоговых нагрузок

Привлечение денежных средств населения.

Преобразование российского бизнеса

Перекрытие незаконного оттока капитала

Переход к неинфляционному заимствованию

Снижение внутренних цен на энергоресурсы

Рис. 2. Основные направления совершенствования антиинфляционной политики в РФ

В данной экономической ситуации следует проводить ограничительную политику, которая направлена на снижение инфляции и спроса на иностранную валюту – в том числе при помощи роста ставок про- цента денежного рынка, ограничения роста заработных плат и субсидирования реального сектора через механизмы налогово–бюджетной политики [3]. При этом предполагается, что «рыночные силы»

приведут к ликвидации неэффективного производства, за счет роста курса произойдет ограничение импорта, отрасли, направленные на экспорт продукции, а также отечественные производители получат дополнительные конкурентные преимущества, а рост процентных ставок снизит активность валютных спекулянтов.

Международный валютный фонд рекомендует такой набор мер и именно этой позиции придерживаются и Банк России, и Министерство Финансов Российской Федерации [4]. В ближайшее время планируется данные подходы к проведению политики, несмотря на критику со стороны многих экономистов.

Альтернативными вариантами, направленными на стимулирование экономического роста, являются некоторые меры кейнсианской экономической школы, которые доказали успешность на практике, например - в послевоенной Японии и Западной Европе, в современной экономке Китая [5].

Суть данных мер заключается в том, что с целью восстановления производственного роста, снижения безработицы и инфляции, а также стабилизации ситуации в денежно–кредитной сфере государству необходимо поддерживать не просто экономику через банки, а стимулировать конкретные отрасли, которые обеспечивают реальную модернизацию экономики, ее выход на новейший научно-технический уклад и обеспечить экономический рост.

Абсолютно необходимым условием для снижения инфляции является дисциплина как в государственных, так и в частных финансах. Просто «накачать» экономику деньгами и предоставить бизнесу дешевых кредитов (в конечном итоге за счет населения) приведет к неминуемому созданию противоречий между борьбой с инфляцией и экономическим ростом [6].

Одновременно нельзя абсолютизировать темпы экономического роста. Ускоренный рост, стремление увеличить темпы, не решив базисные проблемы, может привести к негативным последствиям, особенно если риски за инвестиции берет на себя не бизнес, а государство. Некачественный экономический рост и низкая эффективность капитальных вложений приведут к усугублению экономической ситуации, а также к возрастанию инфляционных рисков [7].

Общий подход и Банка России, и экономического блока Правительства сводится к следующему: снизить инфляцию, что приведет к понижению стоимости кредита для бизнеса, появятся денежные средства для долгосрочных инвестиций, начнется устойчивый экономический рост.

Применяя политику инфляционного таргетирования целесообразно было бы не обналичивать Резервный фонд, а перейти к неинфляционному заимствованию на внутреннем рынке с ориентацией на привлечение денежных средств населения. Естественно, ставка процента по таким облигациям государственных займов, должна быть выгодна для населения, и необходимо максимально обеспечить доступ к их покупке. Минфин, в свою очередь, против увеличения внутреннего долга, так как это усложнит работу ведомства.

Таким образом, целью проведения инфляционного таргетирования является экономический рост, однако в реальности между инфляцией и ростом существует более сложная взаимосвязь. Во-первых, произойдет снижение только номинального процента по кредитам. Банк России будет сохранять реальную процентную ставку (разницу между номинальной ставкой и инфляцией) выше равновесного уровня (2,5-3%). Поэтому снижение реального процента произойдет только в случае сужения разницы между процентами по привлекаемым банками ресурсам и по банковским кредитам. Во-вторых, без развитого финансового рынка не появятся «длинные». В-третьих, снижение инфляции автоматически не приведет к росту инвестиций, на что действует множество факторов.

С помощью сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики можно пойти на смягчение бюджетной политики и уменьшение налоговой нагрузки на бизнес. По подсчетам экономиста Я.М. Миркина, в России данный показатель составляет 43%, а в ведущих странах мира достигает всего 36%. С учетом раз- ницы в эффективности налоговая нагрузка на бизнес в России должна быть ниже, чем в среднем по миру. Но дополнительных источников доходов, существующих на данном этапе, не достаточно для сохранения дефицита бюджета в пределах 3% ВВП. Хотя цель Минфина – довести этот показатель за три года до 1,5%.

Увеличение дефицита бюджета создает дополнительные инфляционные риски. Но снижение налоговой нагрузки для бизнеса способствует повышению стимулов для инвестиций в основной капитал [8], т. е. увеличит неинфляционный инвестиционный спрос на деньги, позволит уменьшить издержки бизнеса (дефляционный эффект), а также повысить собираемость налогов.

Естественно, необходимо рассчитывать данный налоговый маневр, но целесообразность и реалистичность жесткой бюджетной политики в условиях сохранения внешних ограничений вызывает сомнения. Вряд ли фискальное ведомств России пойдет на радикальный налоговый маневр, предложит существенно сократить налоги для бизнеса и пойдет на временное увеличение дефицита бюджета.

Конечно, это приведет к повышению инфляционных рисков, но сокращение налогов позволит повысить конкурентоспособный спрос на деньги и расширить налоговую базу в перспективе. Налоговое снижение является более рациональным решением, чем дотации бизнесу посредством льготного кредитования [9]. Снижение налогов является выгодным только для рабо- тающих предприятий, а при выборе объектов поддержки за счет государственного бюджета появляется высокий риск дорогостоящих ошибок.

Для обеспечения экономического роста в РФ необходимо создавать условия, которые подразумевают то, что коммерческие риски этого роста должен нести бизнес, а не государство и население. Что касается действий регуляторов, с целью исключения противоречий между антиинфляционной политикой и экономическим ростом, необходимы определенные коррективы.

Для финансовых регуляторов (Банка России и Минфина необходимо учесть хозяйственную ситуацию в России. Продолжая умеренно жесткую денежнокредитную политику, Центральный банк должен принять региональный механизм рефинансирования, стимулировать формирование системы местных банков муниципального уровня, работа которых ориентирована не на финансовый рынок, а с местный малый бизнес (фермеры, предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья, местными промыслами), на участие в снабженческой и сбытовой кооперации и т. д. Таким банкам также могут содействовать отделения Почтового банка и Россельхозбанка. Банк России не должен брать на себя помощь бизнесу, так как это является прерогативой Минфина России, прежде всего в плане сокращения.

Для реализации антиинфляционной политики необходимо учитывать тот факт, что необходимы преобразования и для бизнеса в России (рис. 3).

Меры для преобразования бизнеса в России

|

1 Расширить линейку с помощью продуктов импортозамеще ния |

_________________________111__________________________________________________ Переориентировать Использовать Найти новые доходность из долгосрочные ниши сбыта краткосрочной на контракты с прежде всего долгосрочную поставщиками в рРеогсисоиниах транспортных услуг и |

1 Ресурсосбе режение |

|

энергоресурсов и |

||

|

др . |

Рис. 3. Необходимые меры для преобразования бизнеса в России

В современных условиях активная информационная политика является главным инструментом борьбы с проблемой инфляционных ожиданий, целью которой является повышение результативности проводимых мер в сфере денежнокредитной политики [10].

Следует своевременно и исчерпывающе раскрыть данные о мерах, предпринимаемых Центральным Банком для достижения установленных целей, объяснить широкому кругу населения характер инфляционных процессов в нашей стране и результаты денежно-кредитной политики, способствовать повышению доверия к действиям власти, и снижать инфляционный ажиотаж в общественности.

В свою очередь, кредитные учреждения предоставляют денежные средства на длительный период под меньшие ставки, так как уверены, что инфляция не обесценит предоставленные деньги. Но необходимо учитывать, что для замедления ценового роста и удержания цен на потребительском рынке требуют время и чётко струк- турированная антиинфляционная политика [11].

Если конкретизировать данные меры с точки зрения сегодняшней экономической ситуации, то для реализации развития экономики в краткосрочном и среднесрочном периоде необходимо снижать ключевую ставку Центрального Банка России и повышать доступность кредитов для сельского хозяйства и промышленности, снижать налоговые нагрузки, поддерживать экспорт российской продукции, а также снижать внутренние цены на энергоресурсы, что позволит не только справиться с кризисом, но и запустить механизмы экономического развития. Также необходимо перекрыть незаконный отток капитала, установить налог на вывод денежных средств заграницу и навести порядок на бирже, которая оказывает немаловажное значение в повышении рубля.

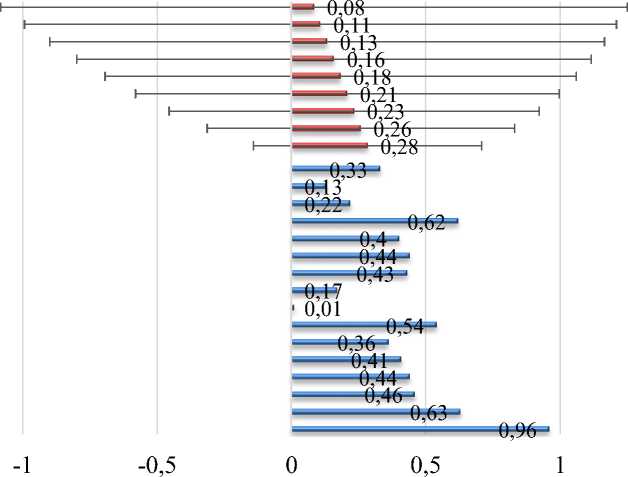

На основе месячных данных уровня инфляции в период с января 2016 по апрель 2017 был произведен прогноз на конец 2017 года, который представлен на рисунке 4.

дек-17

ноя-17

сен-17

июл-17

май-17

мар-17 янв-17

ноя-16

сен-16

июл-16

май-16

мар-16 янв-16

-1,5

н Прогноз(Значение показателя инфляции) н Значение показателя инфляции

Рис. 4. Прогноз уровня инфляции в России с мая по декабрь 2017 г.

Можно сделать вывод, что в период с июня по декабрь 2017 года показатель инфляции будет снижаться. По экспертной оценке доцента кафедры экономики и финансов Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС О.Ю. Десятниченко официальный уровень инфляция по итогам 2017 г. составит менее указанных ранее в официальных про- гнозах 4%. Из приведенных нами расчетов следует, что годовой уровень инфляции в 2017 г. составит 2,99%, что также ниже прогнозируемого уровня инфляции Центральным Банком РФ на 1,01%. Применяя рациональные антиинфляционные меры, правительство РФ сможет достичь данного показателя и сохранить умеренный уровень инфляции.

Список литературы Основные направления повышения эффективности антиинфляционной политики в РФ

- Проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2016 год и период 2017 и 2018 гг. //Режим доступа: http://www.cbr.ru

- Десятниченко Д.Ю., Десятниченко О.Ю. Управление процессом организации инвестирования инноваций в регионе. Монография. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Северо-Западный институт управления. Санкт-Петербург, Изд-во Астерион, 2014. -171 с.

- Десятниченко Д.Ю., Десятниченко О.Ю. О необходимости использования дифференцированного подхода при применении методов регулирующего воздействия в отношении территориальных образований различных типов//Управленческое консультирование. -2015. -№10 (82). -С. 126-132.

- Десятниченко Д.Ю., Десятниченко О.Ю. Статистика. Учебно-методическое пособие. ФГОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». Сосновоборский филиал. Санкт-Петербург, 2015. -248 с.

- Десятниченко Д.Ю., Федорков А.И. Микроэкономика: технология эффективного изучения. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Северо-Западный институт управления. Санкт-Петербург, 2012. -130 с.